١٩ نوفمبر ٢٠١٦

١٩ نوفمبر ٢٠١٦

قبل مجيء الإسلام وحتى انتشاره في الجزيرة العربية، كانت تتحكم في العالم القديم إمبراطوريتان كبيرتان، هما دولة الروم ودولة الفرس، وبعد وفاة الرسول الكريم توجهت جيوش العرب المسلمين مباشرة لنشر الإسلام في بلاد الشام والعراق. وبسرعة زمنية مذهلة استطاعت تلك الجيوش الوليدة أن تقضي على تلك الدولتين قضاء شبه كامل. فدولة الروم انهارت بعد معركة اليرموك على يد خالد بن الوليد، وانكفأت نحو هضبة الأناضول، والتمت حول مدينة القسطنطينية، عاصمة الكنيسة الشرقية في ذلك الوقت، كما تم القضاء على دولة الفرس بعد معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص.

إلا أن الفرس كانوا من الخبث والرياء والدهاء بحيث دخلت جموعهم في الإسلام، وأخذوا ينخرون في جسده منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، بهدف إضعافه والقضاء عليه، عبر مذهبهم الشيعي، وهو مذهب ظاهره حب آل البيت وأحقيّة علي بن أبي طالب بالخلافة والبكاء على مقتل الحسين، والدعوة للثأر من قاتليه، حتى ولو بعد ألف وخمسمائة سنة.!!. أما باطنه فهو الفتك بالعرب والمسلمين، واستعادة مجد كسرى، ومن أجل ذلك تعاونوا مع الصليبيين والمغول ضد المسلمين، وأحداث التاريخ تثبت ذلك.

وإن لمحة سريعة إلى أحداث التاريخ الإسلامي تبيّن أن معظم دعاة المذهب الشيعي وما انسلخ منه من فرق دينية كان معظمهم من أصول فارسية، وقد أضرت معظم هذه الفرق بالإسلام والمسلمين ضرراً فادحاً، وكانت سبباً مباشراً في ضعف الدولة العباسية وانهيار الحضارة العربية الإسلامية فيما بعد. وإن نظرة سريعة إلى أحداث القرن الرابع الهجري وما قبله بقليل تبين لنا ذلك.

ففي القرن الثالث الهجري ظهر الفاطميون المنسلخون عن المذهب الشيعي في تونس، ثم امتدت دولتهم إلى مصر وبعض بلاد الشام، وكان لهم صراع مديد مع الخلافة العباسية، وتناغموا مع الفرنجة عندما احتلوا سواحل بلاد الشام فيما بعد، وكان ذلك في القرن الرابع وما بعده، إلى أن قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي.

وفي بلاد فارس ظهرت الدولة البويهية الشيعية في القرن الرابع، وأصبحت من القوة والهيمنة بحيث صار الخليفة في بغداد ألعوبة بين أيدي ملوكها، فيعزلون هذا ويعينون ذاك، فضلاً عن تعيين الوزراء والولاة وغيرهم. وهذا ما يذكرنا بالعراق وسورية ولبنان واليمن، وهيمنة إيران على تلك الدول في الوقت الحاضر.

أما الفرقة الأكثر خطراً، والتي عاصرت الفاطميين والبويهيين ودولة سيف الدولة في حلب الذي كان يميل إلى المذهب الشيعي، فهي فرقة القرامطة التي أسسها حمدان قرمط معتمدة على شيوع تام في الممتلكات وانهيار أخلاقي قلّ نظيره، بحيث كانت المرأة تتزوج العديد من الرجال، وبأساليب يصفها أحد الشعراء بقوله:

وكنت امـرأً مـن جنـد إبليـسَ فارتقـــتْ

بيَ الحالُ حتى صار إبليسُ من جندي

ولـو مـات مَـن قبلـي لأحيـيــتُ بعــــده

طرائــقَ فِسْــقٍ لـيـس يحسنُهــا بعـــدي

ومع أن كتب التاريخ تسكت عن أصل حمدان قرمط، وإن كنت أعتقد أن أصله فارسي، إلا أن أبو سعيد الجنابي الذي يُعد المؤسس الحقيقي للدولة القرمطية في البحرين، هو من أصل فارسي معروف، واسمه الحقيقي الحسن بن بهرام، ثم انتشرت دولته على زمنه وزمن أولاده من بعده في مناطق شاسعة من الجزيرة العربية وجنوب العراق وعُمان واليمن وبلاد الشام، واستفحل خطر هذه الفرقة وعاثت في الأرض فساداً. وقد وصفهم أحد المؤرخين بقوله: القرامطة فريق من غلاة الباطنية، وهم يدينون بالقتل والتدمير وإخافة السبيل أكثر مما يدينون برأي أو ينزعون عن عقيدة، وكثيراً ما كانوا يغيرون على الحجيج في طريقه إلى مكة أو في طوافه أو عند إفاضته فيقتلون الرجال ويذبحون الأطفال ويستحيون من راق في أعينهم من النساء ".

وحادثة إغارتهم على مكة مشهورة، فقد قتلوا الآلاف من حجاج بيت الله، واقتلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم في البحرين، وكان ذلك في عام 317 هجرية، وبقي عندهم 32 سنة، ثم أعادوه إلى مكانه للتخفيف من نقمة المسلمين.

أما الرجل القرمطي الأكثر فتكاً، فهو زكرويه بن مهرويه، ويدل اسمه على أصله الفارسي، فقد عاث هو واتباعه في بلاد الشام وأجزاء من العراق، فحين كان يغير على مدينة أو قرية، يبيد سكانها إبادة كاملة، حتى كادت بلاد الشام في عهده تخلو من أهلها تماماً، وهذا ما يحدث شبيه له الآن مع الشعبين السوري والعراقي.

والمستغرب أن اليساريين العرب من أتباع الاشتراكية العربية والماركسية.!! كانوا في الستينات والسبعينات من القرن العشرين مبهورين باشتراكية القرامطة، ويعدّونهم من طلائع التقدميين في العالم.

.................................

وبما أن قانون الانتصارات والهزائم يستند إلى مبدأ القوة والتماسك من جهة، والضعف والتشتت من جهة ثانية، فبعد أن رأى الفرنجة ما أصاب العالم الإسلامي من التفرقة والتناحر والضعف، حشدوا جموعهم باسم الصليب من أدنى أوروبا إلى أقصاها، وأرادوا أن يستعيدوا مجدهم العسكري والديني في بلاد الشام وينتقموا ممن كانوا السبب في دمار الإمبراطورية الرومانية البائدة. وقد نجحوا في إنشاء الممالك والإمارات على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، وعلى رأسها مملكة القدس التي أبادوا سكانها إبادة كاملة، والمؤرخون يقدرون عدد القتلى بستين أو سبعين ألفاً.

لكن ما أسموها هم أنفسهم " الحروب الصليبية " بقيت نحو قرنين من الزمان، وفي النهاية تم طرد أولئك الفرنجة، وعادت بلاد الشام إلى أهلها العرب المسلمين في عام 690 هجرية. ويعود الفضل في ذلك إلى سلطان مصر والشام الأشرف خليل بن قلاوون الذي لم ينصفه التاريخ، فهو الذي قام بتحرير عكا، وكانت استعصت حتى على صلاح الدين الأيوبي نفسه، ثم نجح ذلك السلطان الشاب بتنظيف الساحل السوري من بقايا الفرنجة.

وعلى الطرف الآخر استغل الفرس ضعف الدولة العباسية، فظهرت الدولة البويهية، كما ذكرنا، ثم فيما بعد ظهر إسماعيل الصفوي، وأنشأ دولته على الغلو في المذهب الشيعي، فارتكبت العديد من المجازر بحق المسلمين السنة، وألغى الخلافة العباسية.

لكن منطق التاريخ لا يسمح بالانفلات والتسيب والعشوائية، ولا بد من ضبط مناسب لمجرى الأحداث، لذلك نشأت الدولة العثمانية على أنقاض الروم في هضبة الأناضول، وقضت على القسطنطينية مركز الديانة المسيحية الشرقية، وأصبحت دولة عسكرية مهيوبة الجانب، تبسط نفوذها على رقعة شاسعة من الأرض، من جنوب أوروبا حتى جنوب وشمال بلاد العرب، وجابت أساطيلها البحار والمحيطات، وقد مكّنها ذلك من إعلان الخلافة الإسلامية، وأخذت على عاتقها حماية الإسلام القائم على المذهب السني.

ولذلك أيضاً وقفت الدولة العثمانية أمام المد الصفوي الشيعي الذي كان يشكل خطراً حقيقياً على الإسلام السني والوجود العثماني في المنطقة، لا سيما في العراق وبلاد الشام، وكانت تجري بين الدولتين حروب طاحنة على أرض العراق حتى استطاع العثمانيون تحجيم الطموح الصفوي وردعه ومنعه من تحقيق أهدافه. وربما كان للتاريخ كلمته المختلفة لولا الوقوف العثماني الحازم بوجه الأطماع الفارسية في ذلك الوقت.

وبقيت الحال هكذا حتى بداية القرن العشرين، حيث وهنت الدولة العثمانية وضعفت، وقضى مصطفى كمال أتاتورك على خلافتها الإسلامية، وهيمن الاستعمار الفرنسي والإنكليزي على المشرق العربي ومغربه. وبرز الحقد الغربي التاريخي مرة أخرى، فحين تمكن الحلفاء في الحرب العالمية الأولى من طرد العثمانيين من بلاد الشام، ودخل الجنرال الإنكليزي أللنبي إلى دمشق، كان أول خطوة قام بها هي الذهاب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي، وقال كلمته المشهورة: الآن عدنا يا صلاح الدين " في إشارة منه إلى الصليبيين الذين ظلوا مائتي سنة في بلاد الشام.

وعودة الجنرال أللنبي إلى دمشق أدت إلى اتفاقية سايكس ــ بيكو، حيث تم زرع الكيان الصهيوني في فلسطين، وتمزيق الوطن العربي إلى عدة دول تتنافر وتتخالف في الغايات والأهداف، بعد وقوعه تحت هيمنة الاستعمار البريطاني والفرنسي.

وبعد نحو مائة عام، أي في مطلع القرن الواحد والعشرين، تعود استراتيجية القضاء على الإسلام من جديد، عبر مقولة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة قبل نهاية القرن العشرين: الآن قضينا على الاتحاد السوفييتي، وبقي علينا القضاء على الإسلام في القرن الواحد والعشرين ". وهذا ما سيبينه في مقالة لاحقة.

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

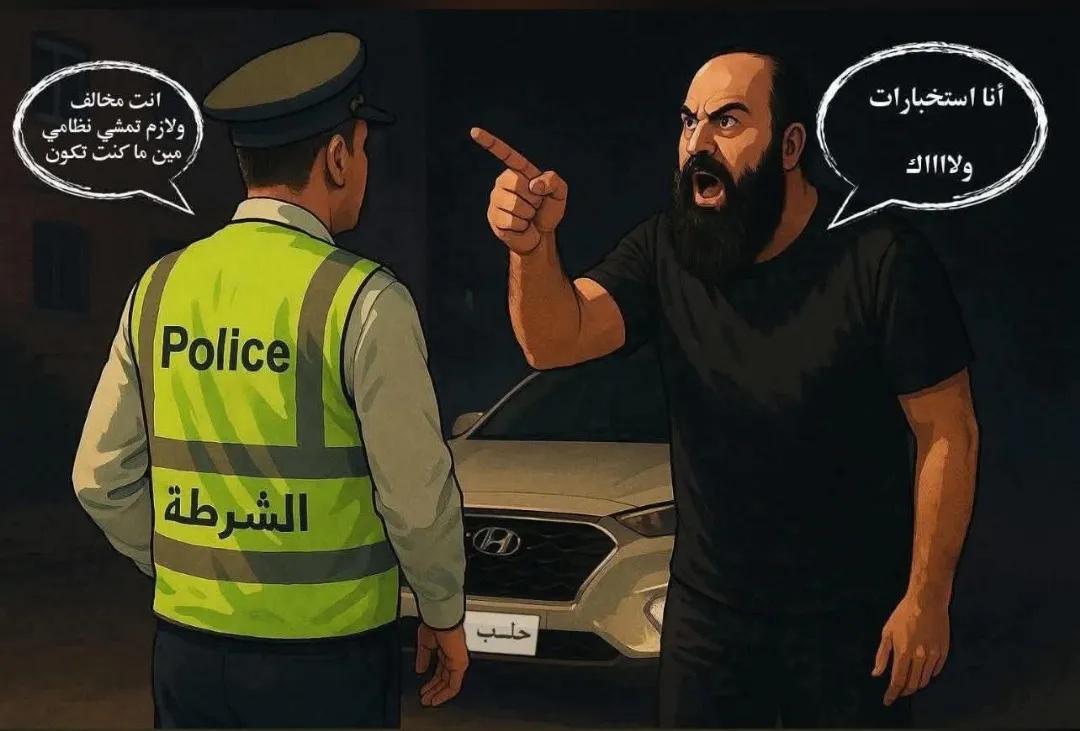

برز حضور مجموعة من النخب السياسية المتصدرة للساحة السياسية السورية، والتي تشكلت خلال الفترة السابقة من الثورة، متمثلة في معارضة الداخل والخارج، بفرض حضورها الإعلامي المكثف على شاشات الفضائيات، بوصفها متحدثة شرعية ووحيدة بلسان طيف الشعب السوري، معظمها كانت له محاولات في استغلال الثورة لمصالح شخصية جدًا، بالعمل على حصد رضا سفارات الدول المهتمة بالشأن السوري، كل بحسب لونه وصلاته، وما يتقارب إليه من هذه الدول، وبدل أن تتوجه هذه النخب السياسية إلى الجماهير؛ لقيادة ثورتها الصعبة، والوصول إلى أهدافها في الحرية وبناء دولة العدل والقانون، عمل جميعها على المناكفات الميكيافيلية.

تأطّرت معارضة الداخل، ومنحت نفسها شرعية وحيدة، وأحقية في تمثيل المعارضة الوطنية، وعدّت من هم خارج سورية مجرد معارضة خارجية غير شرعية، علمًا بأن قسمًا منهم خرج من سجون النظام، وفر إلى الخارج كذلك، وكثيرون ممن أعطوا أنفسهم هذه الشرعية، لم يكن لهم وزن في مقارعة النظام قبل الثورة، بل أن بعضهم كان في السر على موائد مخابرات النظام، وفي دائرته الخاصة، وبعض من في الخارج، كان يبحث في طرق التصالح مع النظام؛ للعودة إلى حضن الوطن.

قسم لا بأس به منهم له تاريخ في المناورات السياسية، يرفعون شعارات الوطنية والحرية والقومية، ويُعرّفون أنفسهم بأنهم معارضة تاريخية، ذات دور مميز عن سواهم؛ لأن بعضهم، وبأشخاصهم، كانوا قد قدّموا الشرعية الجماهيرية لحافظ الأسد، عندما انقلب على رفاقه، حين شاركوا في الجبهة الوطنية التقدمية، ثم انسحبوا منها بضغط من قواعدهم التي اكتشفت حقيقة النظام وتغوله على الدولة والمجتمع، وحينها برر بعضهم أن تلك التجربة مع نظام الأسد كانت “غلطة شاطر”.

بعدها بدأ النظام يضيق على كوادر هذه الأحزاب المنسحبة من الجبهة، بالسجن وتضييق سبل الحياة؛ ما دفع كثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد، إلى أن أصبحت هذه الأحزاب في أضعف حالاتها، متروكة لتعيش ترف ديكور مُعارض في الداخل.

بعد قيام الثورة شكلت هذه النخب الأخيرة “هيئة التنسيق الوطنية في الداخل”، وتشكل المجلس الوطني خارجًا، وظهر أمام العالم أن المعارضة تنقسم على نفسها، بين داخل وخارج، بتنازع شكلي على أحقية تمثيل الشعب السوري.

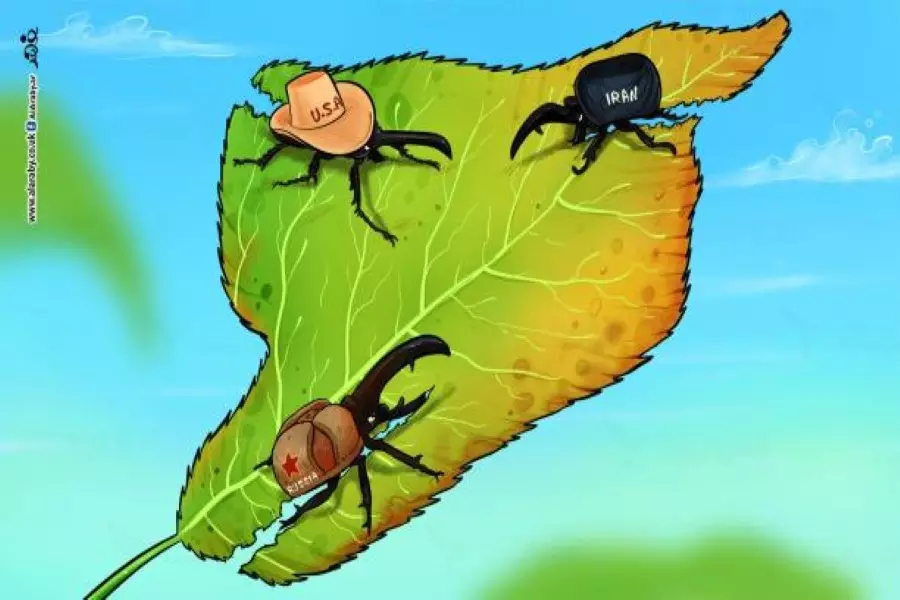

بقي نظام الأسد سلطة واحدة ذات شرعية دولية، مستمرًا في جرائمه، ومسؤولًا أساسيًا عن التدمير والقتل والتهجير الممنهج، وحين بدت علامات التهالك، عسكريًا وشعبيًا، على النظام دخلت إيران بأذرعها العسكرية في احتلال أجزاء من سورية، وأخيرًا تدخل الروس بطائراتهم ومستشاريهم، وأصبحت سورية محتلة، يكسب النظام مناطق واسعة ميدانيًا، مع هذا الثقل في الدعم العسكري، وهكذا تحول عمل القوى الثورية المسلحة من مواجهة النظام الدكتاتوري وحده، إلى محاربة الاحتلال الإيراني الجاثم على أرض سورية، وصار الشعب السوري بين شهيد وأسير وجريح ومُهاجر في أنحاء العالم، أما في دمشق، فيتربع الأسد ممثلًا عن السلطة؛ ليبرر الاحتلال، ويضفي عليه شرعية بوجوده الدبلوماسي.

لم تكتف هذه النخب السياسية بتبني خطاب مُخجل، يحدد الصراع القائم بين نظام ومعارضة، وليس بين شعب ثائر ومحتلين، على الرغم من كل النداءات الشعبية، الموجهة إلى تلك النخب، لتُعلن سورية محتلة، وتُشكّل جبهة سياسية مُوحّدة، تقود الفصائل المقاتلة وتوحدها نحو هدف التحرير، بل يفاجأ الناس بمن يخرج عليهم -أخيرُا- ويدعوا إلى عقد مؤتمر للمعارضة في دمشق، يفاوض النظام بمشاركة معارضة الداخل (هيئة التنسيق الوطنية)، ودعوة معارضة الخارج إلى حضور المؤتمر بضمانات دولية، أي: بضمان دولتي الاحتلال: روسيا وإيران، في تحليل تاريخي للاحتلال ووجوده، متجاهلين أن كل من يدعوا أو يشارك في مؤتمر كهذا، لا يمثل إلا دور الزوج المُحلّل، الذي سيذكره التاريخ جيدًا، وستذكره دماء الشهداء التي دافعت عن كل شبر ومنزل وقطعة أرض سُلبت من هذا الشعب اليتيم.

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

عندما يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسات وأسلوب نظام الملالي في طهران، بأنه مدرسة في فن السياسة، فهو لا يجافي الحقيقة، لأنهما من مدرسة واحدة تذكرنا بثنائيات فن المغالاة بالكوميديا أو المأساة معاً؛ كما لو كان إطلاق نار بكل الاتجاهات، فمن يموت حظه عاثر وكان يمكن أن يموت بحادث سير أو نزلة برد؛ لم يعد لهما الموت يعني شيئاً، فالكمال في فن السياسة يبرر قوافل القتلى وفاقدي الأطراف وجموع المهاجرين والمعاقين وبراميل الدموع.

إيران وروسيا تأكلان شعوبنا باستمتاع وليس لديهما مقتنيات الإحساس بالنقص، وتلك أدوات سلطتهما التي صنعت أبشع أنواع الفصل العنصري بين مفاهيم السلطة والقوة وبين حرية الشعوب وحقوق الإنسان.

في سياق انطلاق المشروع الإيراني بمرحلته العلنية، بعد إعلان خامنئي انتهاء صلاحية التقيّة وفترة المظلومية، وشعوراً من النظام الإيراني ومقلدي ولايته بالقوة، فإن الكتمان والتعتيم على أسرار تمدد صادراتهم، أمسيا صورة للضعف لم تعد تناسب إمكاناتهم؛ ولهذا اختفت من خطاباتهم لغة الدبلوماسية، خاصة بما يتوجه منها إلى العرب الذين فقدوا أو كادوا يفقدون تماماً العراق وسوريا واليمن ولبنان.

صواريخهم تنطلق مع صواريخ الأخبار الحاملة لنياتهم في تحرير المدن العربية وهم في طريقهم إلى القدس؛ بما يعني استغلال واستثمار فنهم الخاص بمزاوجة الخيال بالأسطورة، مع سلطة أفكار ومنهجية في خلطة اشتهر بها الملالي لتكييف أحزابهم ومجموعاتهم الغوغائية لاستلاب عقول الناس بالخوف من هواجس رغبتهم بحياة حرة لائقة وعذاب مستطير في آخرتهم، إذا لم يستجيبوا في دنياهم لأوامر التعصب الصادرة من مدرسة الولي الفقيه ومن يمثلها.

تصريحات مستشار وزير خارجية إيران، فعلاً مثيرة للاستغراب مع وجود قوانين واتفاقات دولية تجعل من إيران ودول مشابهة لها في سعي دائم وشغل شاغل لإحاطة كل نشاطاتها العسكرية، وما يرتبط بها، بسرية تامة وقلق من أي رائحة أخبار متسربة إلى الإعلام أو استخبارات الدول الكبرى؛ لكن ما الذي غيّر من نمط سياسة ونهج يفترض أنه يسري على الجميع لتفادي المشكلات في العلاقات وردات الفعل تجاه كل خرق لمنظومة السلام العالمي؟ ما الذي يدفع إيران للتصريح بامتلاكها خطا لإنتاج الصواريخ في سوريا والعراق وبلدان أخرى لم يتم ذكرها؟

الدول المجهولة مؤكد من بينها اليمن الذي استخدم فيه الحوثيون الصواريخ باستمرار، ومنها استهداف مكة، وأيضا يمكن أن يكون لبنان في خط إنتاج محتمل، عموماً الأمر لا يتعلق فقط بصواريخ مصنعة أصلاً في دول أخرى مثل كوريا الشمالية أو روسيا وتتم زيادة قدرتها التفجيرية وأيضاً مداها لتصل إلى أهداف بعيدة لإلحاق الأذى والتدمير الواسع، كما هو التوجه لصناعة حمام دم في حلب توفرت له كل المستلزمات بوصول حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزينتسوف وسفن حربية وبوارج وطلعات تدريبية أدت إلى سقوط إحدى طائراتها في المتوسط.

من يضمن أن إيران لا تمتلك خطوط إنتاج في بعض دول أفريقيا لإدامة الصراعات في تلك القارة بمغذيات قريبة وبذات الأسلوب في سوريا والعراق واليمن، وهل تكتفي بالصواريخ أم إنها تقوم بإنتاج طائرات مسيرة دون طيار، وهو مجال تصنيع عسكري اهتمت به إيران في بداية التسعينات ومع انتهاء حربها مع العراق الذي أسقط أكثر من طائرة على أراضيه في زمن الحصار، وبهذا تكون الذخائر للأسلحة الخفيفة والمتوسطة إنتاجا أكيدا في الدول التي ذكرها التصريح.

روسيا ربما تكون شجعت إيران على الإعلان عن مصانعها الحربية خارج أراضيها، وفي ذلك رسائل لعديد من الدول، ولأنها مفتوحة وغير مغلقة فالمعنى عام يراد منه القبول بالأمر الواقع والإذعان لاستعراض القوة الروسية التي تعتبر إيران، في هذه المرحلة، حليفا إستراتيجيا مع سوريا في المنطقة بعد صفقة بـ10 مليارات دولار لتسليح إيران ووضع قاعدة همدان بتصرف القوات الروسية؛ كأن المنطق يقول وليس فلاديمير بوتين: إن أي اعتداء أو مواجهة بالضد من إيران تعتبر موقفاً معادياً من روسيا، وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى سوريا.

كذلك رفع الحرج عن المصانع العسكرية الإيرانية خارج سياجها الجغرافي، إذا كان هناك حرج، في حالة إرسال شحنات الأسلحة إلى دول تخوض صراعات مسلحة وتحت أضواء الإعلام واستخبارات العالم المتطور.

صناعة الأسلحة الإيرانية في دول متعددة تفتح الباب على مصراعيه على حقيقة هذا النظام وتاريخه منذ مجيئه إلى الحكم في العام 1979 وبداية أقسى محن المنطقة، وكشف مستمر لسلسلة متواصلة من ألاعيب السحرة والمقامرة بمصير الشعوب، ومنها امتلاك إيران للأسلحة الكيمياوية واستخدامها أثناء الحرب الإيرانية العراقية بما فيها من خفايا وملابسات، وحجم التعاون في هذا المجال مع النظام السوري ولو على مستوى الخبرات والاستخدام ووسائل التمويه، لتمرير المشروع الذي تبناه الخميني بتصدير ثورته أولاً إلى كربلاء، لكن دماء العراقيين وتضحياتهم جميعاً وتوحدهم للذود عن وطنهم سقته السم، إلى أن حدث الاحتلال الأميركي ومن ثم الانسحاب وتسليم العراق إلى إيران.

مع تصريحات إيران بامتلاكها خطوط إنتاج عسكرية في أكثر من دولة، تسرب خبر نقلها للشحنات الحربية عن طريق “طيران ماهان” المدني، وهذا يذكرنا بمسرحية تفتيش الطائرات القادمة من إيران في مطار بغداد، وهي في رحلتها إلى سوريا للتأكد من خلو شحناتها من أي مواد تصنفها كمواد عسكرية، كان ذلك في السنوات الأولى للصراع السوري والرقابة الدولية على تصدير الأسلحة؛ العراق كان يعتمد الشفافية في تطبيق المعايير الدولية وبإشراف وزير النقل والمواصلات الذي يتولى، الآن، قيادة الحشد الشعبي الطائفي ويتسلم أوامره من المرشد خامنئي ومن مستشار رئيس وزراء العراق لقضايا الأمن قاسمي سليماني.

ومن أجل أن يكون الإعلان واضحاً وصريحاً تم تنظيم أول استعراض مباشر لمجموعات من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني، فرع لبنان، على أنقاض مدينة القصير السورية وبمتابعة من القوات الإسرائيلية، تمهيداً للتصريح العلني باستيلاء إيران على سوريا بمساعدة المحتل الروسي، بما يشبه استيلاء إيران على العراق بمساعدة المحتل الأميركي، وكلا الاحتلالين على طريقة التعاقد مع الشركة الكبرى في الظاهر ومن الباطن يأتي دور الشركات الطفيلية وبرامجها الخبيثة التي لا يعيبها شيء مما تفعله، لأنها تعلم مسبقاً إفلاتها من العقاب في ظل وجود الشركة الراعية مالكة القوة والنفوذ.

في غياب الردع الدولي وشيطنة الثورة السورية وخلط أوراق الإرهاب، تسنى لإرهاب الميليشيات الإيرانية الطائفية، وإرهاب النظام الحاكم في سوريا وكل مصانع الدجل التي التقت مع المصالح الروسية، ووجدت لها صوتاً معطِلاً لأي قرار في مجلس الأمن لامتلاك روسيا حق التصويت بالفيتو؛ العبث بالحقائق وتمرير فنونهم السياسية الخاصة التي لا يجيدها غيرهم.

هناك عالم جديد يتكون، فيه الكثير من التحديات تقابلها استجابات حتمية لكنها تحتاج إلى السرعة بعد فراغ أنتج لنا خطوطاً لصناعة الإرهاب بكل تداعياته وصنوفه؛ لكننا دائماً بانتظار من يتجرع السم مرة ثانية وللأبد.

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

كثير من الأميركيين، ولأسباب كثيرة، كانوا مشمئزين من مقولة: «السياسة كما جرت العادة»، وأظهروا ذلك عن طريق التصويت لدونالد ترامب أو عدم التصويت إطلاقًا. بعد «البريكست» في المملكة المتحدة، وفوز ترامب في الولايات المتحدة الأميركية، انتهت الفترة الطويلة والمجحفة المؤيدة للعولمة التي تحكم بها سياسيون تقليديون أغفلوا تنامي معارضة المهمشين، ويمكن القول اليوم إن التأييد للعولمة، أو الرفض لها، صار بدل اليسار مقابل اليمين في العالم. لقد بدأنا فصلاً جديدًا، لكن اللوم لا يقع على الديمقراطية، بل على فشل المؤسسات الحاكمة التي انفصلت بعيدًا عن الواقع، ولم تدرك غضب الشعب.

بالنسبة إلينا، قال الرئيس الأميركي المنتخَب إن لديه خطة طموحة لوقف توسع تنظيم داعش، واحتواء الإسلام الراديكالي: «يجب أن يكون هذا أهم أهداف السياسة الخارجية الأميركية، وكذلك سياسة العالم، وهذا يتطلب اللجوء إلى القوة العسكرية، إنما أيضًا مواجهة عقائدية كمواجهتنا الطويلة أثناء الحرب الباردة، لهذا سنعمل معًا، وعن كثب، مع حلفائنا في العالم الإسلامي الذي يتعرض هو الآخر لخطر عنف الإسلام الراديكالي».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول المهنئين لترامب. علاقة مصر الحالية مع الولايات المتحدة صعبة، وكذلك حال كثير من الدول العربية، إذ كانت إدارة باراك أوباما تركز على انتقاد هذه الدول، ولا تعترف بالجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب.

قد يكون الرئيس السيسي ارتاح لفوز ترامب، لكن ما يريده من واشنطن دعمًا اقتصاديًا ضخمًا، وسبق لترامب أن قال إنه يعارض المساعدات الاقتصادية لأي دولة خارجية. هو أشار إلى استعداده لتقديم الدعم المالي «حيث يجب ذلك»، وذكر الأكراد «الذين بحاجة، كي يكونوا مجهزين لقتال (داعش)»، لكن إذا اكتفى ترامب بدعم معنوي لمصر، فهناك خطر اهتزاز الاستقرار فيها، إذا ما استمر اقتصادها في التدهور.

بالنسبة إلى سوريا، اقترح ترامب أن تقاتل روسيا «داعش»، وقد يطرب الرئيس السوري بشار الأسد لهذا الاقتراح، لكن إذا سمح ترامب لروسيا بأن تفعل ما تريد في سوريا، فهذا يعني السماح لها بتقوية وجودها في الشرق الأوسط، مع كل ما في ذلك من تبعات.

أكثر المترقبين لسياسة الرئيس الأميركي المنتَخَب هي إيران، رغم كل عنجهية التصريحات، ستبدأ إدارة ترامب في التهديد باللجوء إلى القوة، وتفرض على إيران الخيار بين عقوبات صارمة، أو عمل عسكري، أو العودة إلى طاولة المفاوضات.

يوم الجمعة الماضي، وأثناء وجوده في براغ، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تطبق الشقَّ الخاص بها من الاتفاق النووي، وأَسِف لأن الإدارة الأميركية الحالية لم تفعل ذلك.

الاتفاق يلزم إيران بالحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم وتخزينه والقبول بالمفتشين الدوليين. الأسبوع الماضي، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لانتهاكها الاتفاق، بحيث أنتجت 130 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب.

خلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بـ«الكارثة»، وقال إن الأولوية عنده العمل على تفكيكه، متهمًا إيران بخرقه. بعد فوزه، قال أحد مستشاريه للشؤون الخارجية، إن ترامب سيعيد النظر في الاتفاق، ويرسله إلى الكونغرس ليطالب الإيرانيين ببعض التغييرات.

السؤال هو: هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة التراجع عن اتفاق بمفرده؟! فالاتفاق النووي لم يُناقَش فقط بين أميركا وإيران، وإن كانت إدارة أوباما هي الرائدة، بل ناقشته الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (بما فيها أميركا) بالإضافة إلى ألمانيا، ثم صادق عليه مجلس الأمن. لهذا على ترامب أن يذهب بعد الكونغرس إلى مجلس الأمن الدولي ليرى إن كان باستطاعته إقناع الأعضاء الآخرين بالتوافق على التغييرات التي يراها. هنا يأتي دور جون بولتون السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، على زمن الرئيس جورج دبليو بوش، الذي لا يرى تبريرًا لكل الأمم المتحدة وأدوارها.

من ناحية أخرى، يستطيع الرئيس فرض عقوبات أميركية يمكن لها أن تطيح بالاتفاق، والمعروف أن الولايات المتحدة هي الأقوى في النظام العالمي، وهي الأهم عندما يتعلق الأمر بالعقوبات. ثم إن القيود الأقوى التي ستواجهه في تطبيق نظرته تعود إلى عدم استعداده، وعدم استعداد الحزب الجمهوري لخطوة كهذه. يمكنهم القول إنهم يريدون تمزيق الاتفاق، وتستطيع أميركا الخروج منه بفرض عقوبات أحادية، لكن أوروبا لن توافق، ولن تفرض عقوبات جديدة. الصين أيضًا لن توافق، وبالتالي سيحمّل الكل ترامب مسؤولية تدمير الاتفاق، وخلال شهر أو شهرين سيكون أمام خيارين؛ إما قصف إيران أو عدم قصفها. فهل يريد إشعال حرب في بداية عهده؟

أعضاء في مجلس الشيوخ، وبينهم بوب كروكر (جمهوري من تنيسي وأحد المرشحين لمنصب وزير الخارجية) ينتقدون بشدة الاتفاق، ويريدون التفاوض مجددًا بشأنه، أو التخلي عنه واللجوء إلى القوة. الآن أمامهم الفرصة، إنما لا فكرة واضحة لديهم عما يجب عمله، وستكشف لنا الأيام كيف سيتعاملون معه، قد تكون لديهم مفاجأة، لأنهم يرون أنه كافأ إيران فعمدت إلى سجن أميركيين من أصل إيراني، وزادت من عدوانيتها وتدخلها في سوريا والعراق واليمن. وإدارة أوباما تريد من ترامب احترام الاتفاق والالتزامات الأميركية، تمامًا كما طلبت إيران التي تشعر بأنها قد تكون الخاسر الأكبر، ولأن السياسة الأميركية المواتية الآن لها، يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب في الأشهر المقبلة.

المهم أنه إذا بقي الاتفاق، حتى إلى وقت محدد، يجب التفكير بجدية عما سيليه، كوضع استراتيجية تحد من اندفاع إيران إقليميًا، وهذا يتطلب موارد عسكرية، وإرادة سياسية، وموقفًا حازمًا. ولن ينفع إيران تهليلها بأنها وقّعت على مناورات عسكرية مشتركة مع الصين، يوم الاثنين الماضي، لأنه إذا كانت هناك دولة كبرى تريد استقرار الشرق الأوسط، فإنها الصين.

وقبل أن يصوغ ترامب سياسته تجاه إيران، يجب معرفة ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه إقليميًا. هل تريد الاحتواء أم الردع، خصوصًا مع وجود اللاعب الروسي على المسرح الإقليمي؟! الإيرانيون متداخلون جدًا مع الروس في سوريا. وعاد الحديث عن احتمال عودة روسيا إلى استخدام قاعدة همدان الجوية لعملياتها في سوريا.

من الواضح أن ترامب يريد تخفيف التوتر مع روسيا. كيف سيُترجم ذلك.. هل بإعطائها اليد العليا في سوريا، أو في كيفية معاملته إيران؟! هذا ليس معروفًا حتى الآن. لكن بناء على ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، فإن النظام الإيراني يخشى من أن تفرض إدارة ترامب وبقوة تطبيق الاتفاق، ثم إن النظام الإيراني قلق لأن بعض الفوائد الاقتصادية التي كان يأمل بها مع الصفقة، لن تؤتي ثمارها. وعلى سبيل المثال، فإن إدارة ترامب قد لا توافق على بيع طائرات «بوينغ» لإيران.

المهم التأكد من أن تهديد إيران للمصالح الأميركية ولحلفاء أميركا في الشرق الأوسط سيتم احتواؤه مع وقف مغامراتها الإرهابية في الدول المجاورة. الأسبوع الماضي، قال ديفيد فريدمان كبير مستشاري ترامب، إن إدارة ترامب ستعود للتعاون مع الأطراف العالمية بطريقة تسعى لإعادة الضغط على إيران، لأن إيران نووية بعد 9 سنوات غير مقبولة. قد تبدو الـ9 سنوات فترة طويلة لكنها تمر في غمضة عين.

هناك عوامل كثيرة تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، من بينها النظام الإيراني. صحيح أن نظرة الرئيس المنتخَب إلى العالم ليست جيوسياسية بقدر ما هي اقتصادية، ولهذا فهو ليس مهتمًا بالشرق الأوسط كثيرًا، لكن يبقى الشرق الأوسط مهمًا من ناحية النفط، والممرات، ثم إن شركات ترامب نفسها عملت في الخليج، هو يعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض، وسيأتي الوقت الذي يشعر فيه بأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية.

وهنا يجب تحذيره: إن رجل الأعمال ترامب غير معتاد على البيروقراطية، لكن الرئيس ترامب سيكون تحديه الأكبر البيروقراطية، إن كان في أميركا أو في الشرق الأوسط!

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

١٨ نوفمبر ٢٠١٦

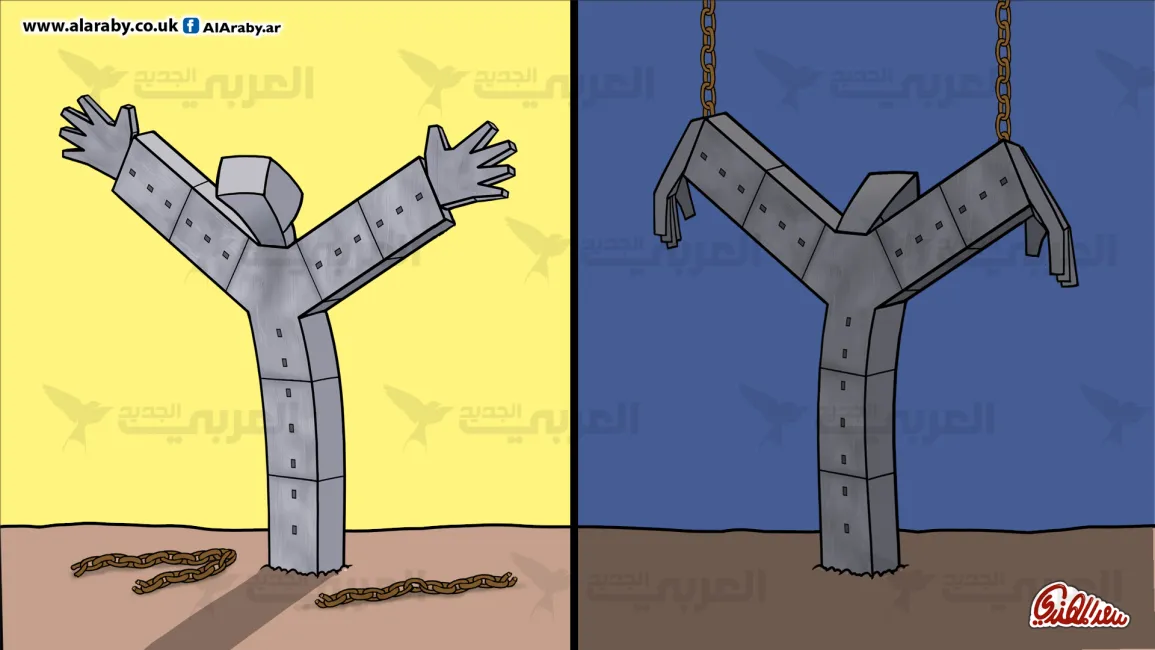

ما يحدث في سورية هو محاولة تحقيق الانتصار عبر الإبادة، هكذا بالضبط. فقد حاول النظام إبادة التظاهرات حين انطلقت، وخصوصاً بعد أن توسّعت، حيث أدخل الجيش في الحرب على الشعب، وعلى الرغم من أن معظم الجيش لم يكن موثوقاً به، فقد كان يدفع بعض قطاعاته تحت تهديد السلاح من أجل مواجهة الشعب.

وحين فشلت هذه الصيغة، بات يستخدم الصواريخ بعيدة المدى والطائرات، ومختلف أنواع الأسلحة، حتى الأسلحة الكيماوية. انتقل من قتل المتظاهرين إلى تدمير البيوت والأحياء، القرى والمدن، والقتل بالجملة. وكذلك على التهجير الجماعي، ودفع جزءاً كبيراً من الشعب إلى أن يترك مدنه وقراه، وحتى يترك سورية، هارباً من جحيم العنف والوحشية، والحصار الشديد والانهيار الاقتصادي.

كان الهدف هو الانتصار على الثورة، حتى وإن تطلب ذلك تدمير المدن والقرى، وقتل الشعب أو تهجيره، لأن السلطة تريد أن تبقى هي السلطة، أن تبقى تحكم سورية حتى بدون شعب. فهي كسلطة عائلية تنطلق من أن سورية ملكيتها الخاصة، فإذا تمرّد الشعب، يجب أن يُسحق ويشرّد، ويُطرد من مملكةٍ تمت وراثتها. والسلطة فعلت ذلك، بالضبط، لأنها تعرف أن الأمر يتعلق بشعبٍ تمرّد عليها، وليس بعصاباتٍ و"مجموعاتٍ إرهابية" سلفية، هي التي افتعلتها بالأصل، قبل أن تُدعم من دول متعدّدة. هذا الشكل من المواجهة الذي قامت به السلطة هو بالضبط ما يؤكد أن ما حدث هو ثورة شعب، وكان استنتاجها من الثورات العربية يتمثّل في أن البقاء في السلطة يفترض سحق الشعب بكل العنف والوحشية، وإلا انهارت السلطة ذاتها.

لكن السلطة كانت على شفير الانهيار، حين بعثت إيران جيوشها، من حزب الله والمليشيات الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية، ومن الحرس الثوري الإيراني، فقوى السلطة لم تستطع سحق الشعب، حتى الجيش بات عبئاً عليها، نتيجة الاحتقان الذي عاشه، لأن أهله هم من يُقصف ويُقتل، وبيوته هي ما يُدمر. وقد مارست قوى إيران الطريقة نفسها في القتل والتدمير، في ظل استمرار استخدام السلطة طيرانها وصواريخها وبراميلها المتفجرة التي تقتل من دون تمييز.

وحين شارفت هذه كلها على الانهيار، كانت السلطة بحاجة إلى قوة عظمى، لكي تحمي وجودها، وكانت روسيا تنتظر اللحظة التي تسمح لها باحتلال سورية، سورية كمرتكز للسيطرة على "الشرق الأوسط"، والتحكّم البحري بالبحر الأبيض المتوسط، وأيضاً التحكّم بـ "خطوط الغاز"، ونهب الاقتصاد. ولقد أتت بقواتها، وهي تحمل حلم السيطرة العالمية، وإرهاب العالم. وكان في سياستها تنفيذ ما قامت به في الشيشان، حين دمرت غروزني العاصمة. وهذا ما قاله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينما اجتمع مع كل من المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في برلين، فقد بنى مجده في التحكّم في السلطة على أنقاض غروزني، وهو يريد بناء مجده العالمي على أنقاض حلب الآن، وربما سورية كلها، لكي يكمل ما بدأته السلطة نفسها.

تلخص معركة حلب ذلك كله، إذ تتم المجزرة بالشراكة بين السلطة وروسيا وإيران بأدواتها المتعدّدة، وبات "الانتصار" فيها مسألةً حاسمة لكل هؤلاء. ولهذا، يجري تكثيف كل ما مورس في سورية في السنوات السابقة، بما يحقق ذلك. لقد حاصرت السلطة مناطق كثيرة، في دمشق ومحيطها، وفي حمص، وعملت على ترحيل سكانها إلى الشمال، بعد أن مارست كل الوحشية الجوع والسلاح. وهي تريد من حلب الأمر ذاته. وربما نشهد في الفترة المقبلة وحشيةً مركّبةً لتصفية الثورة، الثورة التي تعني الشعب، والتصفية التي لا تتحقق إلا بإبادة الشعب. يريد النظام سورية من دون شعب، كذلك روسيا وإيران وكل "قوى الممانعة" التي تدافع عن وهم فتقبل قتل الشعب. لكن، ليس ممكناً إبادة شعب، وبالتالي، إنهاء ثورته.

الانتصار بالإبادة هو شعار النظام، لكنه شعار روسيا التي تريد أن تفرض نفسها قوةً إمبرياليةً مهيمنة.

١٧ نوفمبر ٢٠١٦

١٧ نوفمبر ٢٠١٦

حسب علمي، ليس هناك إلى اليوم دراسات عسكرية، خبيرة أو مهنية، عن الحرب التي يخوضها الجيش السوري الحر وشركاؤه ضد جيش الأسد والروس والإيرانيين. وليس هناك كذلك دراسات حول التنظيم الفصائلي، بوصفه جهةً تنهض بالجزء الأكبر من أعباء الحرب، وقياسات علمية حول عائد التجربة العسكري العملي الذي أنتجته أعوام خمسة من التضحيات والمقاومة والصراع المفتوح.

وليس هناك أي اتفاق بين من يخوضون الحرب على نمطها، وهل هي حرب جيوش أم حرب عصابات أم مزيج من الاثنين، أم أنها ليست حرباً، بل مجرد عمليات غزو متلاحقة، هدفها أخذ الغنائم من النظام، يؤكد ذلك اتفاق تنظيمين كبيرين، يقاتلان في ريف حماه على التخلي عن اعتبار الأملاك العامة غنائم يجب تقاسمها بينهما؟ وإذا لم نكن حيال وضعٍ أقرب إلى الغزو منه إلى الحرب، كيف نفسر فوضى التنظيمات والسلاح والزعامات، وتعايش الشبيحة وأمراء الحرب مع وطنيين وإسلاميين مخلصين، والنزوع إلى الانفراد بالمناطق التي يحتلها فصيلٌ بمفرده، أو تجمع فصائل، والاستئثار بما يتركه الجيش الأسدي وراءه من سلاح وذخيرة، بدل اعتباره ملكاً للجيش الحر والفصائل، تتزوّد به جميع الوحدات المقاتلة، ولماذا تنتزع التنظيمات الكبيرة من التنظيمات الأضعف ما تستولي عليه من عتاد النظام وذخائره؟ وكيف لم تقتنع الفصائل بعد بالانضواء تحت هدف وطني، تقول جميعها إنه مشترك بينها هو إسقاط الأسد ونظامه؟ ولماذا تتمسك بالنمط الفصائلي شكلاً وحيداً لتنظيمها العسكري، على الرغم من ثبوت عجزه عن تحقيق هدفها، وبناء ميزان قوى، لا يستطيع الروس والإيرانيون كسره، يستثمر كثافة الانخراط الشعبي في المقاومة، ويؤطره في أشكال من التنظيم العسكري، مرنة وفاعلة؟

في الحروب التي يخوضها ضعيف ضد قوي، يأخذ الضعيف بنمط من الحرب، يكون دفاعياً، فترة تطول أو تقصر، على الصعيد الاستراتيجي، هجوميا على المستوى التكتيكي، يتحول إلى الهجوم الاستراتيجي، بقدر ما تنجح هجماته التكتيكية في استنزاف عدوه، وتُرغمه على الانسحاب من مناطق حاكمة واستراتيجية، وتلحق به من خسائر تستنزف عديده وعتاده، وتعزله شعبياً وسياسياً وتفكك وحدته وتقوّض مؤسساته. السؤال الآن: هل أخذ مقاومونا بأيٍّ من هذه الأنساق، ورسموا خططاً قتالية، تنضوي، في مرحلة أولى، ضمن إطار دفاعي، استراتيجي، يمليه تفوق عدوهم بالسلاح والرجال، وحجم الاحتياطي الاستراتيجي لدى شركائه الروس والايرانيين، علما أن افتقارهم إلى عقيدة قتالية واضحة حول نمط الحرب يحول بينهم وبين مجاراته أو موازنته؟ وهل استخلص مقاتلو الفصائل ما يمليه عليهم وضعهم هذا، وهو أن عليهم خوض حربٍ تعتمد على هجماتٍ تكتيكيةٍ متلاحقةٍ، تنهك عدوهم الأسدي/ الروسي/ الإيراني، وتحطم معنوياته وتدمر مراكزه، تقطع طرق مواصلاته، وتشل مراكز القيادة والسيطرة لديه، وتفكّك وحداته، وتجعلها عاجزةً أكثر فأكثر عن السيطرة على مناطق تمركزها وإيوائها ... إلخ؟

بصراحة: لم تفعل المقاومة هذا أو ذاك، لأسبابٍ منها إبعاد أهل الخبرة من الضباط المنشقين عن قيادة الحرب، ووجود أوهام خطيرة حول دور الخارج في حسم الصراع لصالحنا، وتسليمنا البلاد على طبقٍ من ذهب، بعد إسقاط النظام طبعا، فلا ضير علينا إن دخلنا في صراع مفتوح على النفوذ والسلطة، الساقطة حتماً بأيدي غيرنا، فالوقت ليس لرسم خطط حربية، والتفكير في الحرب ومراحلها، وتعبئة قدرات الشعب وطاقاته، ما دام دورنا فيها مساعدة دهاقنة الحرب وجنرالاتها الذين يعرفون جيداً هوية (ونمط) الحرب التي سيسقطون الأسد بواسطتها، ولا بد أنهم سيفكرون بشتى جوانبها، ليس فقط بسبب ما لديهم من خبرة، وإنما أيضاً لأنهم يريدون كسبها، ولن تفوتهم، بالتالي، أية قضية من قضاياها.

بالنسبة لرسوخ عقلية الغزو في وعينا العام، لسنا، ولا يمكن أن نكون، في مرحلة دفاع استراتيجي، بل إن تصنيف الحرب إلى مراحل لا يخطر ببال أغلب من يقودون معاركنا، ولا يدخل في خططهم، لكونهم ألفوا القتال تجمعات متفرقة ومتنافسة غالباً، فإن تحالفوا مع غيرهم بنوا تحالفهم على حساباتٍ وقتيةٍ أو عابرة، أو إكراهية، سرعان ما يتخلون عنها أو يذهبون إلى نقيضها، فهم اليوم في هذا الحلف، وغداً في نقيضه، وليس في تخطيطهم تعبئة أو تفعيل شيء اسمه قدرات الشعب التي يجب أن تنظم في وحداتٍ تخوض حرب عصاباتٍ متكاملة التكوينات: تستند على تنظيماتٍ محليةٍ ومناطقيةٍ ووطنيةٍ، تنضوي في إطار تنظيمي موحد ومترابط، وتخضع لقيادةٍ تمسك بخيوط الحرب، وتدير معاركها بصورة مركزية، تستخدم جميع وحداتها في أوقات متزامنة، وبصور متكاملة، حسب المتطلبات الميدانية المحلية والوطنية التي تترجم إلى معارك لا تترك للعدو لحظة راحة، ولا تسمح له بالانتشار في أية منطقة، من دون قتال يمنعه من الاستقرار فيها، والإفادة من موقعها... إلخ.

لسنا أيضا في طور تكتيكي، يقوم على شن عملياتٍ متلاحقة تقطع طرق إمداد العدو. ومن يتابع ما يجري يلاحظ أن النظام هو الذي يقوم بمعظم الهجمات التكتيكية، بصورة خاصة، عندما تكثر هزائمه، وينسحب من مناطق مهمة، ويشعر بأن روح أتباعه المعنوية تنهار، أو أنه سيواجه مرحلةً من الصعوبات تتحدّى قدراته، خصوصاً إن كانت ستقطع خلالها طرق إمداده، أو ستضرب مراكز القيادة والسيطرة لديه، وستهاجم مستودعات ذخيرته ومراكزها وثكناته، لوعيه الذي نفتقر إليه بأن الحرب ليست، ولم تكن، يوماً غير حرب طرق إمداد وسيطرة، بينما جعلها بعض كبار خبراء الحروب من جهلة الشيوخ والتجار المحليين وقبضايات الحارات حرب مدن، دمرت معظم مدننا وشرّدت جزءا كبيرا من شعبنا، وبالنتيجة، قاتلت معظم وحدات الجيش الحر والفصائل في شروطٍ عسكريةٍ تتسم بقدر كبير من الارتجال والفوضى، سمحت للعدو بالتحكّم في مجريات الحرب التي دفع الشعب، حاضنة الثورة، ثمناً مرعباً لها، أدى إلى تمزيقه داخل وطنه، وتهجير أكثر من نصفه، وإفقاره وتجويعه واعتقال بناته وأبنائه وتعذيبهم، وقتل أطفاله وشيوخه ونسائه، وتحويل قسم كبير من بلداته وقراه إلى سجونٍ لا يستطيع مبارحتها، على الرغم من موته داخلها بالقنص والقصف والتجويع.

هذا الوضع أنتجه عجزنا عن تعبئة قدراتنا الذاتية، ضمن أشكال تنظيمية تتناسب ونمط الصراع الذي نخوضه، وتفعيلها بطرق تصاعدية، تقرّبنا خطوةً بعد أخرى من هدفنا، وحتّمه فشلنا في وقف العدوان الأسدي على شعبنا أو كبحه، وتحقيق ولو نصف انتصار نرسي بواسطته ركائز وشروط ضرورية، لتحقيق تدريجي لما يطالب شعبنا به، منذ قامت الثورة: إقامة وضع ذاتي ثوري ووطني، يقنع العالم برحيل الأسد وتغيير النظام، وبناء نظام ديمقراطي، يضمن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة لجميع المواطنين. وأنتجه أخيرا افتقارنا لخطة عسكرية استراتيجية، تترجم إلى برامج محلية ومناطقية ووطنية، تغطي بلادنا بكاملها، لحمتها وسداها في مرحلتنا الراهنة تكتيكاتٌ تراكميةٌ ناجحة، تعبر ميدانياً عن استراتيجية سياسية، تمس حاجتنا إليها، لأننا لا نمتلكها بعد. بما أننا نفتقر إلى جميع هذه المفردات، فإن تحركاتنا تتسم بالتخبط والجزئية والتقطع، ويعقب انتصاراتنا الباهرة هزائم محبطة وغير مبرّرة، وتحتجزنا توازناتٌ هشة، وعلى قدر كبير من الاضطراب والتذبذب، ويتعايش ساستنا وعسكرنا، كل على حده، مع واقع تتحدّاهم تعقيداته التي تصير، بمرور الوقت وتراكم الأخطاء، عصيةً أكثر فأكثر على الحل.

نحن في حاجةٍ إلى ثورة في الثورة، تغلب الطابع الوطني والشعبي من نضالنا في سبيل الحرية على الجوانب والولاءت الجزئية والدنيا التي حكمت حراكنا وأنشطتنا طوال الأعوام الماضية، ولعبت دوراً حاسما في نجاة النظام، على الرغم من أن بعضها استهدف مقاتلته. ونحن في حاجة أيضا إلى إعادة تعريف أوضاعنا السياسية والعسكرية وهيكلتها، بحيث نقوّم اعوجاجها، ونصحّح مساراتها، ونعيد بناءها بما يخدم مصالحنا الوطنية، الجامعة والعليا، ويهمش المصالح الجزئية والدنيا للأطراف المنخرطة في الصراع الذي هو صراع من أجل الحرية، وليس صراعاً على سلطةٍ يحق لنا رؤية مصالحنا الوطنية العليا بدلالتها، بدل أن نحدّدها هي انطلاقا منها، فلا تخدم مواقفنا عدونا: نظام الأسد، من حيث لا نريد. في النهاية، لن تنتصر الثورة ويهزم النظام، إذا لم ننجح في تغليب مشروع الحرية على مشاريع الاستبداد البديلة لها وللنظام، فالثورة لن تنتصر بمشاريع متضاربة، ينفي بعضها بعضاً، يخدم مشروع الأسلمة الاستبدادي منها النظام، بالتقائه معه على معاداة الحرية وتهميش (ومحاربة) حملتها، في صفوف الشعب والثوار في آن.

من دون "ثورة في الثورة"، تغطي سائر مواقفنا وأنشطتنا، لن ننجح في الحد من حجم ضحايانا الهائل الذي سنتمكن من تقليصه، إذا عقلنا دورنا في الصراع وصحّحنا أخطاءنا. وسنفشل في مبارحة الحلقة المفرغة التي ندور فيها، وتأخذ شكل انتصار نحققه اليوم، وهزيمة تلحق بنا غداً أو العكس، بينما يتكبّد مجتمعنا خسائر فادحة في الحالتين، ويعاني وطننا تدميراً شاملاً، ويموت شعبنا تجويعاً وحصارا وتشرداً.

هل يمكن أن تتحقق الثورة المنشودة، إذا لم تتوافق مصالح (ومواقف) جمهرة كبيرة من قادة حملة السلاح والمقاومين معها، ولم يعمل الساسة لامتلاك القدرة التي تتيح لهم القيام بها، ويبادر الشعب الذي صنع ثورةً من أجل حرية المواطن والوطن إلى تنظيم مظاهراتٍ وأنشطة عامة وكثيفة، تعبّر عن خياراته، شعباً متمسكاً بحريته، في مخيماته ومهاجره؟

١٧ نوفمبر ٢٠١٦

١٧ نوفمبر ٢٠١٦

يحتفل العالم في الرابع عشر من أكتوبر من كل عام بما يسمى بيوم الأمم المتحدة. بهذه المناسبة يتبارى القادة وممثلو الدول من مختلف الاتجاهات، حتى الذين يصرحون من حين لآخر بأن المنظمة الأممية ليست سوى أداة بيد الدول الكبرى، في كيل المدح والثناء على جهودها مجددين التزامهم بالمواثيق والمعاهدات والواجبات الدولية التي تهدف لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن العالمي.

المفارقة هي أن معظم أولئك يعلمون أن هذه المنظمة، التي جاءت على أنقاض فكرة «عصبة الأمم» التي أنتجتها كذلك التوافقات الدولية السابقة للحرب العالمية الثانية، يعلمون أنها لم تقدم الكثير في مجالها الرئيس وهو الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، حيث تبدو تجاربها بهذا الصدد في معظمها فاشلة. الكثيرون، من جانب آخر، وصلوا إلى قناعة مفادها أن ما تسميه المنظمة بالقيم الدولية أو المعايير الإنسانية هو ليس دائماً كذلك، وإنما هي قيم غربية يراد تعميمها و»عولمتها»، وخير مثال لذلك النقاشات الحالية الخاصة بالدعوة لاحترام «التنوع في الميول الجنسية» الذي يهدف إلى إلغاء مفردة الشذوذ الجنسي، بل التصالح مع ذلك الشذوذ، على أساس أنه مجرد تنوع مقبول في الخيارات العاطفية.

رغم الاختلافات يتعامل الجميع مع هذه المؤسسة الدولية كقدر لا مفر منه ولا بديل سواه، باعتبار أن غيابها أو تقويضها قد يؤدي لانفراد الغرب، خاصة الولايات المتحدة، بالقرار العالمي بشكل مباشر، وهو ما ستكون له تداعيات أكبر وأخطر من تداعيات الوضع الحالي. الكثير من الدراسات والرسائل الجامعية والاجتماعات ظلت تناقش، منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا، ما بات يعرف بـ»إصلاح الأمم المتحدة» وهو مفهوم يبدو أكثر اعتدالاً من الفكرة التي وجدت رواجاً كبيراً في وقت من الأوقات عند بعض المنظرين الثوريين، تلك التي كانت تدعو لتقويض هذا البناء والاتيان بفكرة لهيئة جديدة أكثر قدرة وفعالية وحياداً في معالجة الأزمات. لكن هذه الأفكار الإصلاحية جميعها ظلت مجرد وسيلة للتسلية والنقاش الفلسفي. لم يحدث أي تقدم يذكر في هذا المجال، رغم أنه تم تبنيه من شخصيات وهيئات ومنظمات اقليمية ودولية كبرى. الدعوة إلى ضرورة الإصلاح استندت إلى تبريرات واقعية أهمها انعدام روح العدالة المتمثل في احتكار خمس دول لحق الفيتو ولمصير العالم، لمجرد أنها كانت دولاً منتصرة في معارك جرت قبل أكثر من ستين عاماً.

لقد جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقات الدولية، لم تعد الدول المهمة هي فقط تلك التي خاضت ضد بعضها صراعات وحروباً دامية، ولم تعد معادلة ألمانيا المهزومة أمام الروس، واليابان المهزومة أمام الولايات المتحدة فاعلة، ناهيك عن الدول والتكتلات القوية اقتصادياً وسياسياً اليوم والتي لم تكن شيئاً مذكوراً قبل بضعة عقود. معضلة المنظمة الدولية لا تتعلق فقط بالظلم الذي يفرضه الانصياع لحكم الفيتو، وإن كان فيه أكبر دليل على العبثية وافتقاد المنطق، بل بفعالية المنظمة ومنهجها في إدارة وتسوية النزاعات. ولقد كان اكتفاء أمينها العام الحالي بالتعبير عن «قلقه» إزاء كوارث وأزمات كبيرة حاقت بالعالم، مثار استياء وسخرية واتهامات مبطنة للمنظمة بالتواطؤ وعدم الرغبة في التدخل في معظم النزاعات ما لم تكن هناك فائدة ومصلحة مباشرة لدول المركز.

الانتقادات التي تواجهها المنظمة لا تأتي من دول العالم الثالث المستضعفة فقط، بل من أصحاب الضمائر الحية من الذين خبروا عمل لجان وهيئات الأمم المتحدة من قرب، وقد كتب الكثير في هذا الباب وعرضت الكثير من الوثائق الخطيرة التي حاولت أن تجيب بوضوح على السؤال الذي يحير الملايين وهو: لماذا تبدو الأمم المتحدة عاجزة عن تقديم أي حل لمآسي العالم الكبرى؟ وإذا كانت فعلاً عاجزة أو غير راغبة فما هي فائدتها؟

في كتاب صدر قبل أيام في باريس قدمت سيليا دو لافارين المسؤولة السابقة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة شهادتها عن تجربتها الخاصة ومعاناتها بين ما هو صحيح إنسانياً وغير لائق إجرائياً. تتوقع الكاتبة أن شهادتها لن تعجب «قيادة» الأمم المتحدة، لأنها تتحدث عن المنظمة بشكل مختلف وتقدم صورة مغايرة غير تلك الصورة البراقة التي تصعد إلى ذهننا عادة عندما نتحدث عن الموظفين الأمميين. يسلط الكتاب الضوء على تجربة صاحبته التي عملت في عدة بقاع غير مستقرة حول العالم. ستحدثنا عن أنها كانت تأخذ أجراً كبيراً نظير عدم القيام بشيء وستحكي باستفاضة عن جنود حفظ السلام الذين ستتحول أعداد كبيرة منهم من مساهمين في منع الانتهاكات إلى جزء أصيل من تلك الانتهاكات والاعتداءات على النساء والأطفال.

قيمة هذه الشهادة كونها أتت من داخل البيت الأممي، وهي تقدم حقائق كان من الصعب على باحث من الخارج أن يتوصل إليها كتستر المنظمة على المتورطين من أبنائها في حالات اغتصاب أو سرقة أو حتى قتل ضمن قانون داخلي يسمى بقانون الصمت. أيضاً تؤكد الدبلوماسية الأممية التي كانت قريبة بشكل خاص من رأس المنظمة وبشكل خاص كوفي عنان وبان كي مون حقيقة أن الولايات المتحدة هي من اختار أمين المنظمة العام الحالي وأنها، أي أمريكا، راضية بشكل عام عن أدائه، حيث أنه حقق لها ما تريد بالتحديد، وإن كان معظم العالم يظن أن بان كي مون لم يحقق شيئاً.

بمطالعة مثل هذه الشهادات يتبين لنا أن المشكلة بنيوية وليست، كما يحاول البعض تصويرها، متعلقة بإصلاح هنا أو هناك. المشكلة تبدو متجذرة بشكل عظيم في نظام المنظمة الدولية نفسه. هذه رسالة مهمة لمن يشغلون أنفسهم بانتقاد المبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا أو زميله الآخر ولد الشيخ المبعوث إلى اليمن. الرجلان لا يملكان واقعياً سوى خيار التحرك في داخل الإطار المرسوم لهما. على سبيل المثال فإن دي ميستورا حينما بدأ عمله كانت قناعة الأمم المتحدة هي أن بشار الأسد وأركان نظامه هم من يمثل، بشكل شرعي، الدولة السورية حتى إشعار آخر، ومع استمرار الصراع في سوريا على مدى كل هذه السنوات وظهور متغيرات جديدة كالتنظيمات الفوضوية ترسخت هذه القناعة أكثر ليظل مندوب النظام محتفظاً بمقعده كممثل شرعي وحيد لسوريا في منظور الأمم المتحدة، بل إن بان كي مون لم يكتف فقط بهذا، بل كرمه بشكل جماهيري لأدائه المتميز وخدمته الطويلة. في ظل هذا المعطى لا يصبح ذلك الاستياء من زيارة دي ميستورا ومقابلاته مع حاكم دمشق مبرراً، كما تصبح كل تلك المقترحات التي تصب في صالح النظام الأسدي متفهمة، كاقتراحات التهجير أو كمبادرة إفراغ حلب من مقاتليها وتسليمها للنظام، أو كذلك المقترح المضحك الذي تقدم به دي ميستورا قبل أشهر والذي يهدف لتطعيم التفاوض بشخصيات نسائية محايدة وهي الشخصيات التي سنعلم لاحقاً أنها ليست محايدة في معظمها، بل إن النظام قد رشّح بعضها. من جانب آخر فإن الوضع الأممي الرمادي وعلاقة المنظمة بدول الفيتو وبمصالح الدول الممولة، كل ذلك بإمكانه أن يمنحنا بعض التفاسير لحالة التخبط الذي تعيش فيه الوساطة الأممية التي يمثلها ولد الشيخ أحمد في اليمن. الوساطة التي أفضت إلى مبادرة بائسة تتلخص في تغيير معادلات الوضع وسحب الشرعية التدريجي عن الرئيس هادي ومعسكره مقابل انسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء.

المبادرة التي رفضها الجانبان رحب بها للمفارقة طرف ثالث وهو الولايات المتحدة، التي أعلنت دعمها لها وضرورة إلزام الطرفين بها. هذا يوضح لماذا بدت تصريحات ولد الشيخ حازمة بهذا الاتجاه حينما قال إنه يجب القبول بالخطة كما هي وإنها غير قابلة للتعديل أو النسخ. لا شك أن الذين استبشروا بوجود مبعوث دولي عربي لليمن أصابهم الاحباط. لكنني أقول مرة أخرى إن شخص الموظف وخلفيته ليست الشيء الأهم، وليست العامل الذي يحدث فرقاً أكبر. النظام الأممي معد بحيث يترك لموظفيه مساحات صغيرة جداً للمحاورة والمناورة ووضع لمساتهم الشخصية على خرائط طريق مرسومة سلفاً.

أكبر الأدلة على هذا هو أننا جربنا عدة مبعوثيين دوليين من المنطقة العربية والإسلامية، بل سبق وجربنا أن يكون عربي عروبي على رأس المنظمة الدولية، فماذا كانت النتيجة؟

١٧ نوفمبر ٢٠١٦

١٧ نوفمبر ٢٠١٦

في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، حذر المفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما من أن فترة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «ستؤذن بانتهاء العهد الذي كانت فيه الولايات المتحدة تشكل رمزًا للديمقراطية نفسها في أعين الشعوب التي ترزح تحت حكم الأنظمة السلطوية في مختلف أرجاء العالم»، ولم يستبعد فوكوياما أن يكون ترامب قد وقع تحت تأثير بوتين، وهذا ما يفسر محاولاته الانتقال من معسكر الليبرالية العالمية إلى معسكر القومية الشعوبية. وهو ما تصفه النخبة الغربية حاليًا بانقلاب كامل على المعايير الأخلاقية التي نظمت علاقة الولايات المتحدة بحلفائها الغربيين.

ولهذا لم تتأخر لندن في الرد غير المباشر على ما قاله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن احتمال تفاهم إدارته الكامل مع روسيا حول سوريا، وإمكانية تراجع واشنطن عن دعم المعارضة السورية المعتدلة، حيث لمّحت جهات حكومية بريطانية إلى أن لندن باتت على عتبة أزمة دبلوماسية مع واشنطن على خلفية خطط ترامب الرامية إلى التحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم النظام السوري، وقد نقلت صحيفة «تليغراف» عن مصادر في الخارجية البريطانية «أن الدبلوماسيين البريطانيين سوف يطلقون مفاوضات معقدة للغاية، وصعبة إلى حد اللامعقول مع ترامب في الفترة المقبلة ول موقفه تجاه روسيا، وأن لندن لا تعتزم تغيير نهجها على هذا الصعيد». من جهتها، دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون در لاين، الرئيس الأميركي المنتخب، إلى الاستمرار في ممارسة سياسة التشدد مع موسكو، وقالت إن «ترامب يجب أن يحدد بوضوح، مع أي جانب هو: مع العدالة، السلام والديمقراطية – أم مع صداقته الرجالية؟».

مما لا شك فيه أن دول أوروبا الثلاث العملاقة؛ ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، تستعد إلى مرحلة يسودها عدم التوازن في العلاقة مع واشنطن تحت إدارة دونالد ترامب، الذي يخطط إلى التراجع عن المسلمات التي حكمت العلاقات بين ضفتي الأطلسي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، على كل الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية، فتلويح ترامب بالتخلي عن الـ«ناتو»، هو بمثابة تراجع عن التزام واشنطن بحماية حلفائها التاريخيين من التهديدات الروسية الدائمة والداهمة على حدودهم، خصوصًا أن فلاديمير بوتين يعتمد في سياسته التوسعية الجديدة على نشر عدم الاستقرار في الدول الصغيرة والضعيفة الواقعة

ضمن مجاله الاستراتيجي، وعلى دعم الجماعات الانفصالية من أجل إضعاف الحكومات المركزية، بانتظار الفرصة التي تمكنه من استتباعها على غرار ما جرى للقرم. وإذا كانت بريطانيا قد أرسلت قبل أيام من انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ألف جندي بكامل عتادهم إلى البلطيق، كرسالة تحدٍ لمشاريع فلاديمير بوتين التوسعية، فإن ألمانيا المعنية مباشرة بمواجهة التمدد الروسي باتجاه شرق ووسط القارة الأوروبية، تمتلك قدرات عسكرية متدنية جدًا لمواجهة الآلة العسكرية الروسية، ففي تعليق له على تحليق القاذفات الاستراتيجية الروسية فوق بحر البلطيق، كشف الجنرال السابق في الجيش الألماني، هارلد كويات، أن كل قدرات بلاده العسكرية تكفي للصمود لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع فقط، في حال قررت موسكو اجتياح أوروبا الشرقية، ويكمن التخوف الأوروبي من نجاح ترامب في تقليص دور واشنطن في الـ«ناتو»، مما يجعل القارة الأوروبية في مواجهة خطرين؛ الأول استراتيجي يتمثل في إطلاق يد روسيا في مناطق شرق أوروبا حتى وسطها، والثاني خطر استمرار تدفق اللاجئين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وخصوصًا سوريا، حيث بات من المحتمل أن تلقى وأوكرانيا مصيرًا مجهولاً إذا قرر ترامب تسليمهما إلى روسيا.

بالنسبة للأوروبيين، تسليم أوكرانيا وسوريا لموسكو هو بمثابة إعادة اعتبار لها غير مبرر، وإعطائها دورًا لا تستحقه على الساحة الدولية، سيتسبب في انعكاسات سلبية على المستوى الأوروبي الداخلي، مما سيعزز دور اليمين المتطرف، وسيرفع من حدة التباين في المواقف داخل الاتحاد، مما سوف يشجع بعض الدول على طرح فكرة الانفصال على غرار ما جرى مع بريطانيا. فأوروبا المحاطة بجوارٍ جغرافي مشتعل، تسوده الحروب العرقية والدينية، تمزق وحدة دوله وتعيدها قرونًا إلى الوراء، مما يهدد مصالح الأوروبيين التاريخية في الشرق الأوسط خاصة، حيث تصبح الدعوة إلى مواجهة روسيا في سوريا ضرورة للدفاع عما تبقى لهم من دور ونفوذ، وحماية لاتفاق «سايكس - بيكو»، باعتباره الخيار الأكثر واقعية للمنطقة في مواجهة محاولات روسية لإسقاطه سياسيًا وديموغرافيًا، ودعوات أميركية تطلقها شخصيات مرشحة، لأن تكون في صلب صناعة القرار الأميركي في عهد ترامب، تدعو إلى إعادة رسم خرائط المنطقة وفقًا لشروط اللاعبين الجدد على الساحة الدولية، دون الأخذ بعين الاعتبار الحسابات الإقليمية وتقسيم سوريا والعراق على أساس إثني ومذهبي.

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

كثيرة هي المعلومات، والمعطيات، والتحليلات عن "سيناريوهات" لإقامة كيانات سورية متعدّدة، والسؤال الذي يوجّه إلينا، بوصفنا معارضين سوريين: ما هو موقفكم من تقسيم سورية؟ وماذا أعددتم لمواجهة هذا المخطط؟

طرح "تقرير راند" الذي أعدته مجموعة من العاملين السابقين في الخارجية الأميركية، أفكاراً تتمحور على إقامة أربعة كيانات، أو مناطق نفوذ، هي: النظام، والمعارضة، والأكراد، ومناطق سيطرة داعش التي رجّح خضوعها للنفوذ الأميركي.

يشير المتواتر في هذه الفترة، وبعض المرتسمات على الأرض، إلى نوعٍ من تفاهمات مباشرة، أو بالنتيجة، بين عدد من القوى والجهات الإقليمية والدولية، فهناك منطقة النفوذ الروسي – الإيراني، وهي التي يقال إنها كيان، أو دولة النظام، أو ما تعرف بـ "سورية المفيدة"، وتمتد من الساحل السوري، مروراً بحمص، إلى جنوب دمشق "قليلاً أو كثيراً". ويرتبط هذا القليل والكثير بمصير كلٍّ من حوران والجولان وجبل العرب، حيث تتفاوت التقديرات بين أن تكون جزءاً من سورية المفيدة تلك، وإيجاد صيغ من المصالحات الداخلية لنوع من إدارات ذاتية.

أما منطقة النفوذ التركي، أو مناطق سيطرة المعارضة فتمتد من شمال حماة، وربما حماة ضمنها، إلى إدلب، وأجزاء كبيرة من حلب. وهناك خلاف واسع بشأن مصير حلب. هل ستتبع كلها للمعارضة؟ أم ستشهد تقسيماً أشبه بتقسيم بيروت إبّان الحرب الأهلية، أي حلب الغربية وحلب الشرقية، مع امتدادات هنا وهناك للجهتين؟

منطقة النفوذ الأميركي هي التي سترث المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخصوصاً الرقة، وصولاً إلى دير الزور. وما يقال إن التفاهم عليها ليس تامّاً، بل وقابلاً للمساومة، وينتظر بدء ما يعلن عنه بـ "تحرير الرقة"، وأدوار الأطراف التي ستشارك.

تبقى المناطق التي يوجد فيها الأكراد بكثافة، وهي خاضعة لنوعٍ من الحكم الذاتي الذي تشرف عليه التنظيمات الكردية، خصوصاً حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) ومليشياته، مع إشراك بعض العرب والتركمان والآشوريين.

هذه الحالة المنافية لجميع القرارات الدولية، خصوصاً بيان جنيف 1، وتطوراته، بما في ذلك لقاءات فيينا 1، وفيينا 2، وقرار مجلس الأمن 2254، وما تلاه من لقاءات ومشاريع، نصّت جميعها على وحدة سورية، كياناً سياسياً ومجتمعياً، بغض النظر عن الانزياحات التي حصلت بشأن موقع الهيئة الحاكمة الانتقالية وصلاحياتها، وجوهر العملية السياسية، والموقف من رأس النظام ومدة بقائه، وصلاحياته. وتطرح هذه الحالة أسئلة خطيرة عن مآل المسألة السورية، وما يمكن أن تشهده من تطوراتٍ مخالفةٍ لطموحات السوريين بأغلبيتهم الساحقة، وعلى اختلاف مواقفهم، إذ أن الخوف كبير من قيام حالات الأمر الواقع، من دون حاجةٍ لترسيم معلن.

علينا الاعتراف بأن المسألة السورية التي دُوّلت، ودخلت على خطها مجموعة أطراف متنازعةٍ بمشاريعها، مع قابليةٍ على التفاهم والمساومة، تتجاوز اليوم قصة الثورة ومصيرها، والحلول السياسية بشتى ألوانها التي تعمل على تحويلها إلى مسألة نزاعاتٍ بين أطرافٍ كبيرة، ودول عظمى مثل روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وتوزع النفوذ بين دول إقليمية وخارجية، بواقع غياب دور السوريين، معارضة ونظاماً في التأثير، والقرار، والمصير.

السؤال الكبير الآن: هل يمكن للسوريين أن يذعنوا للمفروض عليهم، والذي قد يتجلى بإعادة إنتاج اتفاقية سايكس بيكو بطريقة أكثر تهشيماً، وتفتيتاً؟ أم أن لديهم ما يقولونه ويفعلونه؟ ولئن كان نظام الأسد المسؤول الرئيس عن هذا المسار، وما يمكن أن يسفر عنه من مآلاتٍ، قد فقد قراره الخاص، وهو يستنجد بإيران، وعشرات المليشيات الطائفية، وهو يستقدم روسيا قوة احتلال، وهو الموعود ببقائه، بشكلٍ ما، على جزء مهمٍ من بلادنا، فماذا سيكون موقف (ودور) قوى المعارضة السورية، السياسية منها والمسلحة؟ هل تملك قوى المعارضة أوراقاً وقدرة على تغيير المعادلة، وفرض نفسها لاعباً مهماً فيها؟ أم ستبقى تدفن رأسها في رمال المعهود، والاكتفاء بدورٍ محدود، عاجز عن فعل المطلوب، والحيوي؟

أرى أنه، وعلى الرغم من عوامل الضعف والسلب، والتشتت وعدم وحدة الفصائل المسلحة المنتسبة إلى الجيش الحر، وعدم الوحدة بين السياسي والعسكري، فإن لدى الثورة السورية إمكانات كثيرة يمكن تنظيمها وتوظيفها في معركة الوجود، خصوصاً حين تعود إلى حواضنها الطبيعية: الشعب الذي يقدّم أغلى التضحيات، والمستعد للذهاب في المقاومة والصمود والتحمّل، حتى تحقيق الأهداف التي ثار لأجلها. وحدة فصائل الجيش الحر اليوم مهمة ملحّة، يجب إنجازها، كما أن تناغم السياسي والعسكري، وفق برنامج عمل موحد، أساس لمواجهة التحديات، والإسهام باعتباره شريكاً فاعلاً في الحل السياسي، أو سواه.

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

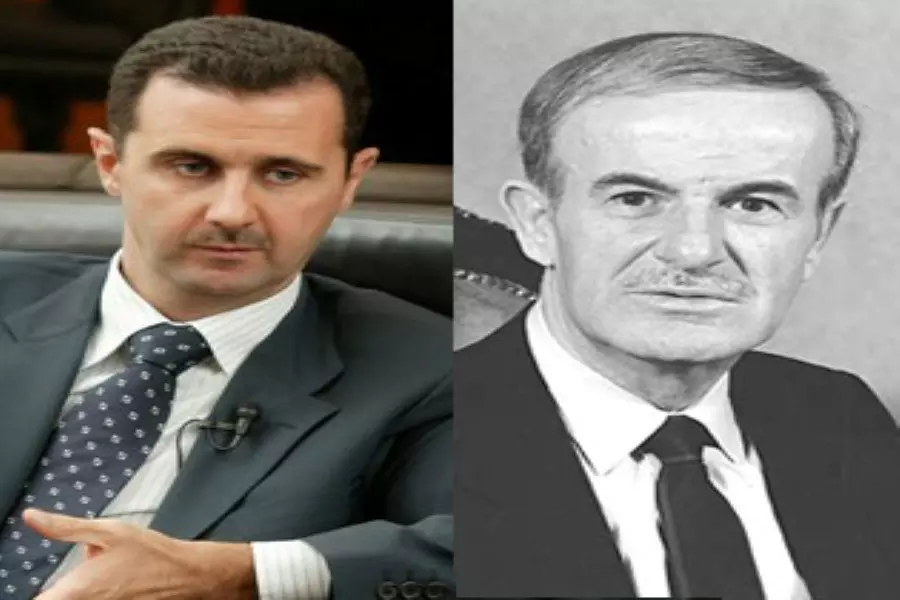

ماذا يمكن أن ينسب دون تجنٍ إلى حافظ الأسد بعد تمام 46 عاماً من حكم سلالته؟ ماذا كان مشروع الرجل الذي حكم سورية ثلاثين عاماً قبل أن يسلمها لابنه بشار؟

يمكن المجادلة قليلاً أو كثيراً في سيرة الرجل السياسية وسنوات حكمه الطويلة، لكن ما لا يمكن المجادلة فيه، في تصوري، هو أنه عمل بوعي وتصميم على بقاء الحكم في أسرته وأعد ابنه الأول، باسل، ليخلفه، قبل أن يعد ابنه الثاني بشار بعد وفاة باسل. لا يتحتم أن يكون هذا في باله منذ انقلابه في مثل هذا اليوم من عام 1970، لكن قلبَ سورية إلى مملكة أسدية مكتوبٌ في إرادة حفظ السلطة طوال الوقت، وحافظ أظهر منذ وقت مبكر جداً أنه مستعد لفعل كل شيء من أجل ذلك. وعليه فإن جوهر المشروع الذي يمكن نسبته إلى الرجل هو امتلاك كل السلطة على الكل في سورية، وحيث أمكن حولها، كل الوقت، أو «إلى الأبد» على نحو ما صار يقال في ثمانينيات القرن العشرين. معلوم أن هذا العقد الأخير شهد، فضلاً عن مذبحة حماه الكبرى، واعتقال عشرات الألوف، دخول تعابير مثل «البيعة» و»تجديد البيعة» و»المكرمات» و»العطايا» و»الأب القائد» و»سيد الوطن»، في سجل الخطاب العام في سورية. تحيل كل تلك التعابير إلى متخيل أبوي سلطاني، رجعي بكل معنى الكلمة، ارتبط بصورة وثيقة مع رفع حافظ فوق محكوميه درجات وتحصين حكمه.

وليس غير ذي دلالة أنه لم يقاوم هذا المتخيل السلطاني الممارس أو يعترض عليه وينتقده في أي وقت، تقدميون سوريون وعرب، صارت دمشق قبلتهم في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، وقت كان السوريون يسحقون. وإذ يصعب القول إنهم لم يلاحظونه، لا يبقى غير أنهم تواطؤوا معه وقبلوه. ليس هذا هو المقام الأنسب لسرد سيرة هذا المزيج من التقدمية و»السلطانية»، لكن يلزم القول إن هذا المزيج هو الثقافة الأسدية التي يجب أن تفصل ذات يوم ويكتب تاريخها. يكفي هنا القول إن دولة حافظ الأسد منذ ثمانينيات القرن العشرين، وبعد أن جرى سحق المعارضة الإسلامية واليسارية، كانت مضخة جبارة للنكوص الاجتماعي والثقافي، وكان لها جناح ثقافي لا وجه للتقليل من أهميته.

اقتضى مشروع حفظ السلطة من حافظ الأسد الاعتماد على موثوقيه الأهليين منذ وقت مبكر من حكمه. كان هذا الاعتماد مضخة نشيطة بدوره للطائفية والتمييز الطائفي في المجتمع السوري. فنحن حيال جهاز عام ارتكازي، يستند إليه النظام في استمراره وإعادة إنتاجه لنفسه. ثم إن هذه الجهاز، أو المركب الجهازي المنتشر في كل مكان، كان يمارس على الدوام عنفا إذلالياً تمييزياً مشخصاً، منفصلاً عن أي تصور للحق والحماية القانونية للأفراد واحترام المجتمع ككل. كان هذا المركب الجهازي قوة ضخ للطائفية وعلاقاتها عبر صفتيه هاتين: انتشاره العام الذي يضعه في تماس مع السوريين جميعاً في كل وقت وكل مكان من البلد، وصفته العنيفة والإذلالية التي تثير مشاعر العداء ونوازع الانتقام.

حافظ الأسد لم يكن مفصولاً عن بيئة عربية وشرق أوسطية تقوم على استثناء إسرائيلي من مبادئ العدالة والقانون، وعن ظهور دول الريع الاستخراجي وتعمم العلاقات الريعية التي تعود على الدول باستقلالية غير مستحقة، تضعها في موقع فوق المجتمع، وعن استقطاب دولي كان يوفر حماية لدول أضعف فتظهر أقوى مما هي في الواقع، وكذلك عن مشكلات اجتماعية وسياسة سورية متنوعة (حاثة الكيان و»اصطناعه»، وتالياً ضعف الهوية السورية والإجماعات الوطنية، مطالب متصاعدة نشيطة لأقليات كانت مهمشة لأمد طويل، خاصة العلويين…). لكن الرجل ونظامه لم يكونا مجرد نتاج لهذه الأوضاع، كانا فاعلين في إنتاجها وتثبيتها، وطليعين في قيادة التحول نحو الحكم الأبدي والتوريث. سورية هي الدولة العربية الوحيدة التي وقع فيها التحول السلطاني، وحظي بمباركة على مستوى القمة الدولية، وتبدو سلالتها الحاكمة مقبلة اليوم على النجاة من ثورة كبيرة، وإن بكلفة مدمرة للبلد المحكوم ومجتمعه. الدول العربية الأخرى التي شهدت ثورات في أوضاع غير طيبة كلها اليوم، لكن مشروع الحكم السلالي الأبدي تحطم في جميعها.

أقترح عبارة تحول سلطاني لهذه النكوص التاريخي الكبير الذي ما كان ممكناً لولا أن الأب كان قتل عشرات الألوف قبل أقل من عقدين من التحول. كلمة سلطان في العربية تعني القائم على السلطة، وتعني السلطة نفسها، وتتضمن نسقاً من القيم ما قبل وطني حديث، هو الذي تنتسب إليها مدركات البيعة وتجديد البيعة والعطايا والمكرمات والفتنة. وهنا تكون الدولة «نوبة» في الحكم، دوراً قد يطول أو يقصر، لكنه يستهلك عمره على غرار الدول الخلدونية، وليس منتجا للزمن، أي للتغير والتبدل والمستقبل. ما تتطلع إليه الدولة الأسدية هو بالضبط منع التغير، وهو تأبيد الحاضر ومنع المستقبل من القدوم. تعمر قليلاً أو كثيراً، لكنها ليست حليفة للزمن.

أستخدم عبارة الدولة الأسدية في وصف هذا الكيان، وأراها أنسب من عبارة السلطة أو النظام، أو النظام الأسدي، فضلاً عن عبارة النظام السوري. فهي من جهة تبرز الطابع المشخص والسلالي لهذا النمط من الحكم، ومن جهة ثانية تضمر أمثلة تاريخية معروفة من تاريخنا مثل الدولة الأموية والعباسية والحمدانية والبويهية والأيوبية والسلجوقية والعثمانية… ولا يبعد أن حافظ الأسد فكر في نفسه كملك لسورية وبان لسلالة. وفي كل حال، تتضمن كلمة دولة في عبارة الدولة الأسدية تصور سلطة قائمة على الشوكة والغلبة، يتولى تصريفها الدهر، ويخضع تداولها للأيام (هي الأمور كما شاهدتها دول/ من سره زمن ساءته أزمان، يقول أبو البقاء الرندي)، وليس بحال تصور الدولة الحديثة كمؤسسة حكم عامة، تقوم على المساواة الحقوقية والسياسية، وعلى قواعد حكم مُطّردة، وعلى أشكال عقابية من العنف (ليست إذلالية ولا انتقامية)، وعلى صيغ «عقلانية» مرتبة اجتماعياً للتداول السياسي، لا تترك قياده بيد الدهر.

والمسألة ليست اصطلاحية على كل حال. فبما أننا حيال دولة سلالية خاصة، لا يسعنا التكلم عن مؤسسات عامة يجب الحفاظ عليها من أجل ضمن استمرارية الدولة السورية، أو إن شئنا الدقة، هناك مؤسسات عامة انحدرت إلينا مما قبل الزمن الأسدي، لكنها موهنة، تابعة، ومفرغة من السلطة، مثل الحكومة والإدارات والمدارس والجامعات والجيش النظامي (من غير التشكيلات ذات الوظيفة الأمنية)، تشكل بمجموعها الدولة الظاهرة؛ أما ما هناك من مؤسسات ذات سلطة، الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ذات الوظيفة الأمنية والأسرة الأسدية، فكلها خاصة، وتشكل بمجموعها الدولة الباطنة. الفرق بين الدولتين هو أن الأخيرة، الباطنة، فوق القانون، فيما الثانية تحته. يصح في القانون ذاته ما سبق لماركس قوله عن القانون البورجوازي: أداة بيد الدولة الباطنة والبرجوازية الجديدة المرتبطة بها. ووحدها مؤسسات الدولة الباطنة صاحبة القرار في شأن استخدام العنف والحائزة الحصانة، وغير المسؤولة أمام أحد. والدستور الحقيقي لها هو: كل السلطة على الكل كل الوقت، وفي غرائز مؤسساتها الخاصة نازع عداء لمجتمع المحكومين وطابع إذلالي للعنف الممارس.

ولا يحتاج المرء إلى أن يكون سيئ الظن على نحو خاص حتى يفكر في أن الأجهزة الأمريكية والروسية تريد الحفاظ على «مؤسسات الدولة» هذه لهذا السبب بالذات. المشترك بينها، وبين مؤسسات الدولة الأسدية هو النظر إلى العموم في مجتمعاتنا كحشود متطرفة، خطرة وغير عقلانية، وهي نظرة متأصلة في تراث استعماري واستشراقي معلوم. وما يترتب على هذه المناقشة سياسياً هو أن فرص انبعاث الدولة العامة في سورية مرهونة بتحطيم الدولة الخاصة الأسدية، وأولها أجهزة عنفها القاتلة. هذا «داعش» من صنف آخر مع قدرة أوسع على القتل، ومع سجل محقق أوسع بما لا يقاس من القتل والتدمير. واستبقاؤها كمؤسسات عامة ليس أوجه في شيء من استبقاء أجهزة «الدولة الإسلامية».

كان جوهر القضية السورية هو استعادة سورية من الأسديين، وهذا مشروع متعثر إلى أقصى حد اليوم. على دأب سلالات كثيرة في التاريخ، فضلت السلالة الأسدية تسليم البلد للروس وللإيرانيين وأتباعهم الطائفيين على تسوية تاريخية، تضع السوريين ككل في وضع أفضل في بلدهم. قد يبقى الأسديون في مواقعهم إلى حين، لكن خسروا السيادة ولم تعد دولتهم تتحكم بشروط إعادة إنتاج ذاتها.

على أن الصراع مع السادة الجدد مفتوح، وهم أنفسهم من يخلقون شروط تجدده المستمرة. وهذا يبقي الحاجة إلى سورية جديدة، مستقلة، لاأسدية ولا طئافية، حياً وواجباً، اليوم وفي كل وقت. سورية لا إسلامية أيضاً، فليس هناك حل إسلامي للمشكلة الأسدية وعقابيلها. إلا أن تفصيل ذلك يقتضي مقدمات مختلفة.

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

أسابيع قليلة، ويغادر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، البيت الأبيض، تاركاً وراءه حزمة كبيرة من الأزمات المفتوحة، وارثاً مجهول المصير. بمجرد خروجه، سوف يبدأ أوباما، على الأرجح، كتابة مذكّراته، وسوف يتاح لنا أن نقرأ تاريخ الثماني السنوات التي قضاها في حكم القوة الأعظم في العالم، من وجهة نظر أول رئيس أميركي من أصول افريقية. سيخبرنا أوباما كيف أنه انشغل، منذ اليوم الأول لوصوله إلى الرئاسة، بالتحضير لإنفاذ وعوده الانتخابية الخاصة بسحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وكيف أن نجاحه في انتشال أميركا من الأزمة المالية التي ضربتها عام 2008 كان يعتمد كلياً على وقف النزيف الخارجي للقوة الأميركية، خصوصاً في حرب العراق التي قدرت مصادر تكلفتها بتريليوني دولار.

سيروي أوباما تفاصيل خطته للانسحاب، والنقاشات التي دارت مع الدائرة الضيقة من المساعدين الذين أحاطوا به، خصوصاً مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، روبرت مالي، ونائب مستشار الأمن القومي، بنجامين رودس، والذي وصفته "نيويورك تايمز" في تحقيق طويل، نشرته في 5 مايو/ أيار الماضي، بأنه ظل أوباما وعقله. اقتضت الخطة، كما غدا معلوماً، ترميم العلاقات مع حكومات العالم الإسلامي، تبني سياسات واقعية وطي صفحة "أوهام" نشر الديمقراطية. والأهم من ذلك كله تبني خلاصات لجنة بيكر-هاملتون التي أنشأها الكونغرس، بعد انهيار الوضع الأمني في العراق، إثر تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير/ شباط 2006، لتقييم الوضع هناك. انتهت اللجنة إلى التوصية بالانفتاح على إيران، لتهدئة الوضع في العراق، وتأمين خروجٍ آمن للأميركيين. أوكل تنفيذ الخطة لوزير الدفاع الأسبق، روبرت غيتس، وهو المسؤول الوحيد الذي احتفظ به أوباما من إدارة بوش، للإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة التي كان غيتس من أعضائها، وهو من كتب توصياتها.

هنا، سيطلعنا الرئيس أوباما، على الأرجح، على تفاصيل المفاوضات السرية التي قادها غيتس مع إيران بين عامي 2009 و2011، لتأمين سحب القوات الأميركية من العراق، وكيف أن إدارته أيدت، إرضاءً لطهران، بقاء نوري المالكي رئيساً للوزراء، ضاربةً عرض الحائط بنتائج انتخابات عام 2010 التي خسرها أمام القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي. اقتضت المصلحة الأميركية تعزيز قبضة المالكي على السلطة، وتحويله إلى ديكتاتور، فساعدته، في ولايته الأولى، في ضرب خصومه من الشيعة (الصدريين خصوصاً) وغضّت، في ولايته الثانية، النظر عن سياساته الطائفية تجاه السنة، بهدف بناء سلطة مركزية قوية ترث النفوذ الأميركي المنسحب.

لا بد أن أوباما سيفرد فصلاً خاصاً، وربما فصولاً، عن مفاوضاته السرية مع إيران بشأن ملفها النووي، وكيف أن هذه المفاوضات بدأت مع حكومة محمود أحمدي نجاد التي صدّعت رؤوسنا بخطابات المقاومة وعزمها على إزالة إسرائيل من الوجود. وكما كان مضطراً أن يترك لها العراق خدمةً "للمصالح الأميركية"، سيخبرنا أوباما أنه، من أجل انتزاع اتفاقٍ معها بشأن البرنامج النووي، كان مضطراً إلى التغاضي عن تورّط إيران المباشر في قتل مئات آلافٍ من السوريين، وتشريد الملايين، وابتلاع خطوطه الحمراء التي رسمها، حال استخدم النظام السلاح الكيماوي.

سيدافع أوباما بقوةٍ عن سياساته في الانفتاح على إيران، باعتبار أنها سمحت له بتحقيق اثنين من أهم أهداف سياسته الخارجية في الشرق الأوسط: إتمام الانسحاب من العراق في ولايته الأولى، وانتزاع اتفاقٍ حول برنامج إيران النووي في ولايته الثانية، على الرغم من أنه دمّر العراق، ليحقق الهدف الأول، وأحرق سورية ليحقق الهدف الثاني.

بذل الرئيس أوباما قصارى جهده لإيصال هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، ليس حباً، وإنما سعياً إلى الحفاظ على إنجازاته "الإيرانية"، باعتبار أنها تمثل إرثه الرئاسي "الوازن". وأما وقد فاز ترامب، فالاحتمال كبير أن يتم دفن هذا الإرث، حتى قبل أن يتسنى لأوباما كتابته. فالرئيس الجديد يرى الانسحاب من العراق خطأً استراتيجياً كبيراً، لأنه سلم العراق إلى إيران على طبق من فضة، كما أنه يعد الاتفاق النووي الذي توصل إليه أوباما معها الأسوأ على الإطلاق. إذا ترجم ترامب هذه التصريحات إلى سياسات سيدخل في جولةٍ جديدة من الصراع مع إيران، يلقي معها كل ما حاول أوباما فعله، ثماني سنوات، في مزبلة التاريخ.

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

١٦ نوفمبر ٢٠١٦

قد تختلف مع ترامب فيما يقول، لكنك إذا كنت موضوعيا لا يمكن أن تُنكر أنه رجل شجاع ومقدام ولا يخشى أحداً فيما يقول، في زمن يقولون إن من متطلبات السياسي الفطن أن يقول ما لا يؤمن به ويجاري النخب التقليدية المهيمنة على صناعة القرار السياسي.

ترامب نجح بامتياز في تحدى النخب السياسية والإعلامية المسيطرة على صناعة القرار السياسي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، واحتكم للشعب، وحقق انتصارا حقيقيا وكاسحا حسب شروط الديمقراطية الأمريكية، في حين ان «هيلاري كلينتون» القادمة من مدرسة هذه النخب التقليدية، مُنيت بخسارة كبيرة.

وأنا ممن يؤمنون إيمانا راسخا أن العظماء الحقيقيين يأتون غالبا من خارج السياق، ولا يرضخون للموروثات، أما الرؤساء الذين يحافظون على السياق والنسق، وعلى ما اتفق الناس على أنه (ثوابت) تقليدية، فهم غالبا ما يمرون بالتاريخ مرور الكرام، ولا يقودونه بقدر ما تقودهم هذه الثوابت.

وانتصار ترامب هو من زاوية أخرى هزيمة منكرة لما يُسمى (عقيدة أوباما)، الذي لم يتميز عهده بشيء إلا بكونه أول رئيس لأمريكا من أصول أفريقية، ثم لا شيء يذكر. بل يمكن القول إن الانتصار العظيم الذي حققه الرئيس التاريخي «رونالد ريغان» بإسقاطه للإتحاد السوفييتي، فرّط فيه أوباما، مكرسا (روسيا) العظمى ندا قويا ومناكفا جديدا للولايات المتحدة.

وليس لدي أدنى شك أن (التصفيق) الذي أبدته موسكو لانتخاب ترامب لن يدم طويلا، لأن شعار ترامب في حملته الانتخابية (لنعيد أمريكا كما كانت عظيمة)، لا بد وأن يتصادم مع طموحات الرئيس الروسي يوتين، الذي هو الآخر يريد أن يعيد مجد الاتحاد السوفييتي المفقود.

وأمريكا هي القوة العسكرية العظمى على وجه الأرض، وتُسيطر على ثلث اقتصاد العالم، بينما يتشارك بقية العالم في الثلثين الباقيين، ومن المهم للعرب عموما، وللمملكة ودول الخليج بصفة خاصة أن يكون رئيس أمريكا شجاعا لا يرضخ إلا لمصالح أمريكا العليا. السبب أن هذه المصالح متماهية مع مصالح العرب وتحديداً دول الخليج، ولن أتكلم هنا عن الثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط، ولا عن الاستثمارات الرأسمالية الضخمة، وإنما عن علاج (الوباء) الذي يتّحد العالم للقضاء عليه، وهو الإرهاب. ولا يمكن لرجل عقلاني وموضوعي يرفع شعار الحرب على الإرهاب، دون أن يستعين بالمملكة. إضافة إلى أن سلفه الرئيس أوباما ارتكب خطأ فادحا حينما تحيّز لإيران، ومنحها (العراق)، وغض بصره عن سلوكياتها الشريرة لتصول وتجول في المنطقة، ما جعل العرب، وكذلك بقية المسلمين، يشعرون بانحيازه (الفاضح) لإيران في مساعيها لتشيّع بقية العرب والمسلمين، والسيطرة على سيادة قرارهم، مستخدمة النزعة الطائفية للتدخل في شؤونهم الداخلية.

وليس لدي أدنى شك أن شعور الكراهية تجاه أمريكا، سببه انحياز أوباما، لإيران، رغم أنه (ضد) مصالح أمريكا العليا.

وختامًا، لعل ما يثلج الصدر أن مستشار ترامب «وليد فارس» صرح بعيد انتصاره أن هناك توجها لدى ترامب للتحالف مع المملكة ودول الخليج ومصر والأردن، للقضاء على الإرهاب؛ اللافت للنظر أنه استثنى إيران الابن الذي كان مدللا للثنائي (أوباما/ كلينتون).