٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

شكّل احتساب أميركا في صف السوريين الثائرين من أجل الحرية والعدالة والمساواة، عاملاً إضافياً في زيادة نكبتتهم، وسبباً مهماً في تأخر وصولهم إلى هدفهم الحصول على دولة مدنية ديموقراطية، فقد برّر ذلك الاحتساب لنظام بشار الأسد القتل بلا رحمة مدعماً سردية المؤامرة التي اتكأ عليها في مواجهة ثورة شعبية تطالب بإزاحته. كما منح التيار الذي يدّعي المقاومة والممانعة فرصة استغلال هذا الاحتساب للزج بكل طاقاته لمواجهة ثورة الشعب السوري بذريعة أن مواجهة وكلاء أميركا هي مواجهة لأميركا وتعطيل لمشاريعها في المنطقة. كما منح هذا الأمر خصمي أميركا الدوليين، روسيا والصين، محفزاً للانخراط في الأزمة السورية بكثافة باعتباره مواجهة للمشاريع الجيوسياسية الأميركية.

لكن كيف تقارب أميركا علاقاتها بهذا الصراع وما هو موقعها منه وإلى أي درجة تقف بالفعل مع حق الشعب السوري؟ يستدعي الفهم الصحيح للموقف الأميركي توضيح حقيقة مفتاحية في هذا الإطار، وهي أن معظم الجهد الأميركي موجه صوب اللاعب الروسي بدرجة أساسية انطلاقاً من حسابات أميركية خاصة بترتيب مصادر الخطر وتبويب التهديدات المحتملة في المدى المنظور. أما بقية اللاعبين، خصوصاً إيران، فهم مجرد لاعبين هامشيين بالحسابات الأميركية تتشكل أهميتهم من اندراجهم في إطار ملفات العلاقات الثنائية لأميركا مع إسرائيل ودول الخليج العربي بدرجة أقل، أو بتوصيف أدق، احتساب أثر التحركات الإيرانية في الجغرافيا الخليجية بوصفها حقول نفط وممرات بحرية.

تدمج الولايات المتحدة سياستها السورية ضمن سياسات أوسع، تتعلق بإدارتها للسياسة العالمية. وانطلاقاً من ذلك تسهل رؤية منظومة سياسية أميركية أكثر منها سياسات أميركية لسورية، أي أن سياسة واشنطن السورية ليست أكثر من جزئية تتفاعل ضمن إطار عام لنظام متكامل لهندسة سياساتها العالمية، ويجري التعامل في إطاره مع القضية السورية عبر موازنة الفرص والخسائر واستخدام التكتيكات المناسبة لإدارة الملف بما يتوافق مع مقتضيات تنفيذ الاستراتيجية الأميركية عالمياً.

ما يؤكد هذه الحقيقة افتقار واشنطن إلى ثوابت واضحة في إدارتها للملف السوري واستنادها إلى معطيات جارية ومتحركة، إذ تعمل على تطوير سياساتها بما يتفق مع مصالحها أساساً. والشاهد على ذلك تبديل موقفها من نظام الأسد، أو تحديثه في شكل دائم، بدءاً من تأكيدها أنه فقد شرعيته وعليه الرحيل، ثم تحديدها لاحقاً خطوطاً حمراً لسلوكه ضد الثورة السورية، وصولاً إلى تراجعها عن ذلك كله. والدليل الآخر امتلاك أميركا حزمة خيارات وبدائل من شأنها تغيير دينامية صراعها مع اللاعبين الدوليين في الساحة السورية، لاعتقادها بأن تلك البدائل قد ترفع تكاليف انخراطهم في سورية أو تجنبها هي نفسها الخسائر المحتملة. ومن تلك البدائل الحديث عن احتمال تقسيم سورية الذي طرحه أكثر من مسؤول أميركي.

وبالعودة إلى روسيا في سياق الاستراتيجية الأميركية، فقد ظهر جلياً أن واشنطن تعتبر روسيا تهديداً جدياً لها في المدى المنظور، خصوصاً لمصالحها في الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو»، لدرجة أن الجزء الأكبر من أصولها الاستراتيجية ومواردها مخصص للتعامل مع التهديد الروسي، إذ إن روسيا أعادت في السنوات الماضية هيكلة قواتها وإصلاح أنظمتها العسكرية وتطوير أساليبها القتالية، وصرفت مبالغ ضخمة في هذا الإطار. ولا شك في أن أميركا ترغب في كشف تلك التغيرات وإخراجها من نطاق السرية، إن على مستوى الأنماط التكتيكية في التخطيط العسكري الروسي، أو على مستوى أنواع الأسلحة الحديثة والمعدّلة في قائمة الصناعات العسكرية الروسية، وذلك تحوطاً لأي مفاجأة في هذا المجال كي تتمكن واشنطن من إيجاد المعادل الاستراتيجي لتلك الأسلحة، وليس أفضل من الساحة السورية منصة يمكن من خلالها تفكيك السر الروسي ومعرفة خباياه.

وفي سياق هذه الاستراتيجية أيضاً، تمارس أميركا تكتيكات الاستنزاف مع روسيا، تلك التي خبرتها جيداً في حربها العراقية، بعدما وصلت إلى قناعة استراتيجية راسخة فحواها أن حروب الشرق الأوسط، خصوصاً بالنسبة إلى الطرف الذي يتولاها، لا تمنح فوزاً استراتيجياً ولا تنطوي على فرص ثمينة، بقدر ما هي ساحات استنزاف مفتوحة لا تكل عن طلب المزيد. والاستنزاف في هذه الحال له أهداف محدّدة تتمثل باستنفاد طاقة روسيا وحماستها ومواردها، وبدل تخصيصها لتعزيز مكانتها في سلم القوة الدولي يتم توجيهها لتسيير يوميات حرب لا تنتهي في الشرق الأوسط الذي يمكن وصفه، ومن خلال تجربة أميركا نفسها، بالثقب الأسود الذي يبتلع كل الإمكانات والموارد من دون إحداث فوارق مهمة في وضع الطرف المنخرط فيه.

يعني ذلك أن السياسة الأميركية في سورية ستبقى بين حدين: أولهما عدم التصادم مع روسيا تحت أي ظرف، وبالتالي استحالة وقوفها في صف ثورة سورية حتى لا تتحول علاقاتها مع روسيا إلى تصادم حتمي ومكشوف، والثاني استحالة التوصل إلى توافقات كاملة مع روسيا في سورية لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل ديناميات استنزاف روسيا وإشغالها، ومن ثم التورط والانخراط إلى جانبها في الحرب السورية. وفي الغالب ستبقى السياسة الأميركية منهمكة في إنتاج البيئة المناسبة لاستغراق روسيا وإيران في الأتون السوري إلى مدى بعيد، ربما إلى حين استنفاد قدرة الساحة السورية كأداة تشغيلية في عملية الاستنزاف الكبرى.

٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

٢٨ سبتمبر ٢٠١٦

تنفس سكان حلب المحاصرون الصعداء واستعادوا الأمل بانتهاء محنتهم، عندما خرج سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من قاعة مجلس الأمن غاضبين من استدعاء سفير دمشق للتحدث في جلسة مخصصة للبحث في مأساتهم. الآن فقط تأكدوا أن الدول الغربية لم تتخل عنهم، وصار بإمكانهم أن يموتوا مطمئنين. لم يعد مهماً سقوط آلاف القنابل الفراغية والارتجاجية والعنقودية والبراميل المحشوة بالفوسفور الحارق، لأن القوى الغربية الكبرى، وفق ما تبيّن، لا تزال تساندهم بقوة وتشعر بالغضب لمرأى سفير النظام المسؤول عن تكديس جثثهم وجثث أبنائهم في الشوارع والمشارح.

لم يعد مبرراً بكاء الأطفال ونحيب الأمهات وجزع الآباء. بات بإمكان سكان حلب تلقي الموت بفرح وصمت، فالضجيج الذي يحدثونه قد يعكر مهابة القرار بمغادرة القاعة الفخمة، وينغص على السفراء الثلاثة متعة الانتصار المكرس أمام العدسات والأضواء. وصار لزاماً على المصورين ووسائل الإعلام أن يمحوا اللونين الأحمر والأسود لدماء الحلبيين وحروقهم من الصور التي ينشرونها لقتلاهم وجرحاهم، لأنها قد تعطي انطباعاً خاطئاً بأنهم تُركوا لمصيرهم في وجه آلة بطش جبارة يحركها القاتلان في قصري الكرملين والمهاجرين، وقد توحي عن غير حق بأنهم ليسوا سوى تفاصيل هامشية في المفاوضات على خرائط النفوذ وحدوده بين شرق وغرب.

ولا بد أيضاً من إعادة النظر في ما تروجه المنظمات الإنسانية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في حلب وسائر سورية، لأنها قد تؤثر على الصداقة والزمالة القائمة بين كيري ولافروف، وقد تدفع أحدهما إلى الامتناع عن رفع كأسه تحية للآخر، أو معانقته بحرارة، كلما التقيا للنظر في أمر السوريين.

وبات لزاماً أن يتوقف المعارضون السوريون ومؤيدوهم عن توجيه تهم العجز والتخاذل واللامبالاة والتواطؤ إلى الأميركيين والأوروبيين، بعد تلك التعبئة الديبلوماسية الفذة التي أوصلت إلى القرار البطولي بالانسحاب من الجلسة وانعكاساته الكبيرة على موازين القوى على الأرض، والضغط الهائل الذي يمثله على روسيا ونظام الأسد لإشعارهما بالندم والخجل من النظر إلى صور السفراء الثلاثة وهم يخطون إلى الخارج والتأثر بادٍ على وجوههم.

لا بد من أن سكان حلب وسائر المقصوفين أيقنوا بأنه لم يكن أمراً سهلاً على الإطلاق أن تصل المندوبة الأميركية في الجلسة ذاتها إلى حد وصف الغارات الروسية على المدينة بالبربرية، وتفهموا تماماً الجهد المهول الذي بذلته في تخطي أعراف العلاقات بين الدول، حتى كادت تحوّل موقفها النظري المجرد إلى مشكلة شخصية مع زميلها الروسي، ما تستحق عليه الإطناب والتهنئة وراحة البال.

وعرف هؤلاء بالتأكيد أن السفيرة مضطرة إلى التزام الخلاصة العبقرية التي توصل إليها رئيسها أوباما قبل الجلسة بأيام، عندما أكد أنه لا يمكن تحقيق انتصار عسكري في سورية، وأن حكومته ستواصل، بغض النظر عن إمعان الطرف الآخر في القتل والتدمير، مسعاها الديبلوماسي لوقف الحرب، وأن من نوى أمراً كأنه أقدم عليه.

وحتماً، فإن ملايين السوريين من محاصرين وجرحى ومشردين، وأولئك المرشحين يومياً للانضمام إليهم، يتفهمون بلا أي لوم أو ضغينة، انشغال الأميركيين بالانتخابات الرئاسية وضيق الوقت الذي يمكن أن يخصصوه لبلاد بعيدة تدمر على رؤوس مدنييها. وقد سبق لهم أن خبروا كيف وجد سيد البيت الأبيض حلاً سحرياً للقصف الكيماوي على أشقاء لهم، بتحويل القاتل بين ليلة وضحاها إلى متعاون مع المجتمع الدولي.

كان الخروج الغاضب للسفراء أقصى ما تفتق عنه ذهن حماة العالم الحر المنهمكين بنشر الديموقراطية في غير الشرق الأوسط، لإراحة ضميرهم المثقل، فيما تكفي خمسة صواريخ مضادة للطائرات لتجنيب حلب وسكانها كل هذا القتل والدمار.

٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

يأخذون على العرب أنهم لم يُبدعوا في روايات الخيال العلمي، وهذا صحيح. لكن، هل من إبداع أكبر من أدب السجون، الأدب الذي روّع كل من قرأوه. ومن الواجب الأخلاقي والإنساني والوجداني أن نعرف بعض ما يحصل في السجون السورية، بشهادة سجناء رأي، مهما كانت الطريقة التي يُوقف بها المُتهم بأخطر تهمة في العالم أن له رأياً مُخالفاً ورؤية مختلفة، سواء كان في محطة سفر أو ينتظر عند حاجز أو في مقهى رصيف، فإن عناصر الأمن تقوده بطريقةٍ فظةٍ إلى السجن، أي إلى غرفةٍ ضيقة نتنة الرائحة تضم عشرات المساجين، ومعظمهم عراة أو بلباسهم الداخلي فقط. أجساد الرجال السجناء العارية متلاصقة إلى حدٍّ يصعب تمرير خيط بين جسد وجسد، وقمة الرفاهية أن يجد بضعة سجناء مكاناً في غرفة السجن للقرفصاء أو التربع، وتتم المناوبة مع الواقفين. أحد السجناء استقبله السجان في مكتبه، ففرح في سرّه لأنه يُعامل معاملة إنسانية، فإذا بست شاشات تلفزيونية كبيرة تعرض كل منها صورة سجين عارياً.

لوحة مرعبة لم تخطر ببال سلفادور دالي، ومؤكّدٌ أن السجان يعتمد على رأي الأطباء النفسانيين في معرفة أكبر قدر من الوسائل وطرق التعامل التي تهين كرامة السجين وتُروّعه. وهذا ما ذكره المراسل الصحافي سامي الحاج، عن سجنه في غوانتانامو. يقدّمون في السجون السورية زجاجة مياه لعدة سجناء، وأخرى مماثلة فارغة، ليفرغوا فيها البول. أما البراز فثمة وعاء له في الغرفة نفسها. وجبة طعام صغيرة واحدة للسجين في اليوم. وهكذا، لا يخسر السجين السوري وزنه فقط بل يذوب. كل من عانى هذه التجربة حكى أنه خسر من وزنه بين عشرة إلى عشرين كيلو غراماً في أقل من شهر. الأهم أن أطفالاً مع هؤلاء المساجين السياسيين الراشدين يبكون من الجوع، وبعض الكبار يعطونهم حصصهم من الخبز، لأنهم لا يستطيعون تحمل أطفال يتضورون من الجوع. ويُخبئ بعضهم الخبز، إلى حين يبدأ الطفل بالبكاء جوعاً، وتهمة هؤلاء الأطفال التظاهر، أو أية تهمة أخرى (لا يهم)، كيف يمكن لهؤلاء الأطفال أن يتحمّلوا هذا الوضع. وضعهم مندسين وسط حشد من الرجال العراة المتلاصقين بشدة. أية صدمة مُروعة يتعرّض لها هؤلاء الأطفال.

المُضحك، لكيلا نبكي، أن عديدين من سجناء الرأي، كان السجان يسألهم: لماذا أنتم هنا! فيرد السجناء: أنتم من اعتقلتمونا، وأنتم من يجب أن تعرفوا. والواضح أن انعدام قيمة الإنسان السوري، والتسيب الفظيع في اعتقال الناس، وازدياد الفروع الأمنية والعمل المنفرد والمستقل لكل منها هو ما جعل السجان يسأل السجين: لماذا أنت هنا؟ سؤال لا يُصدّق، لولا أنه يحصل في السجون السورية. أحد السجناء، حين ألحّ عليه المحقّق، في السؤال عن سبب وجوده في السجن. أجاب: ربما لأنني سجين سابق. فردّ المحقق: وماذا أيضاً؟ فردّ السجين: لا أعرف، ألا يجب أن يكون ملفي عندكم، وتعرفون كل شيء عني.

ما عاد مُهماً أن تكون التهمة واضحة، حتى، وهي كذلك، لو كانت تهمةً لا إنسانية، مثل حرية الرأي والمطالبة بالحرية والكرامة، كما لو أن الغاية الأساسية والوحيدة هي إذلال كل سوري يطالب بالحرية والكرامة وإعطاء دروسٍ، لمن لم تتسع لهم السجون بأن يخرسوا تماماً. وربما لو كانت هناك أمكنة تتسع لحشد الأجساد العارية المتلاصقة للسجناء لما تردّد مدراء الفروع الأمنية في ممارسة هوايتهم تأمل السجناء عراةً، في شاشات في مكاتبهم مفرطة الأناقة.

يحصل هذا في السجون السورية. وأؤكد على الأطفال المساكين الذين لم يتعوّدوا بعد أن البكاء لا يثير شفقة وحنان الجلاد. التحقير والإهانات وترك السجين عارياً، وجعل الأجساد تتلاصق بتلك الطريقة الحقيرة المُذلة، والتجويع حتى الموت، كلها أساليب لا تقل أذىً عن العنف الجسدي، بل لعلها، كما يذكر الأطباء النفسانيون، تدمر الإنسان نفسياً، وتجعله يشعر أنه بمرتبة دون الحيوان. هل يمكن، بعد هذا الواقع، أن نعتب على الضمير العالمي، أو الدول العظمى، أو حتى دول الجوار، أنها لا تتعاطف كفايةً مع السوريين. أليس من البديهي أن يحبني وطني، ويصون لي كرامتي وحريتي. أم أن سورية استوطنتها الوحوش، واستوطنها الموت بكل أشكاله، فجعلت حوالي نصف الشعب يهجّ برّاً وبحراً وجواً ومُفضلاً أن يكون طعاماً لأسماك القرش، بدل أن يكون في وضع يسأله فيه المحقّق، وسط شاشاتٍ تعرض، باستمرار، صور سجناء رأي عراة: ما هي تهمتك؟ ولماذا أنت هنا برأيك؟ هذه هي الحالة الوحيدة التي يُسمع فيها رأي الإنسان السوري.

٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

أليس من الغباء أن يرفس الشعب السوري نعمة نظامه بقدميه، فيقرّر، ذات "غباء" مطبق، أن يتمرّد على وليّ نعمته، ضارباً عرض الحائط بكل أصناف النعم التي حظي بها عقوداً من حكم "الأسود"؟

يقول اليساريون العرب إن سورية، وحدها، من بين الدول العربية جميعاً التي نجحت في الإفلات من قبضة صندوق النقد الدولي، فلم تعد مدينةً له بفرنك واحد، وهو ما يترتب عليه، بالطبع، عدم الخضوع للإملاءات الخارجية، ذات الطابع الاقتصادي شكلياً، السياسي جوهرياً، ومن ثم لن تستطيع الدول العظمى فرض أجندتها ومصالحها على سورية، فلماذا، إذن، لم يحفظ الشعب السوري لنظامه هذه "الفضيلة" التي تكافح شعوب أخرى بالعرق والدم، للحصول على ربعها؟

ويستطرد اليساريون إياهم: سورية، وحدها، استطاعت تحقيق اكتفاءٍ ذاتي، بالقمح، وغيره من المنتجات الزراعية والنفطية، بل وأصبحت من الدول العربية الأكثر تصديراً للمنسوجات والملبوسات، وأصناف الخضر والفواكه ذات الجودة العالية، فلماذا يمزّق الشعب قمصانه، ويخرج عارياً لإسقاط نظامٍ حقق له ذلك كله، بصدور عارية بادئ الأمر، ثم بالسلاح حين واجهه النظام بآلته العسكرية التي كان يخزنها لـ"تحرير فلسطين"؟

ويؤكّد اليساريون، أيضاً، وهم على حق، أن النظام الأسدي تمكّن، من تحقيق نظام تعليمي متطور، في مدارسه وجامعاته، مع تحقيق مجانية التعليم لكل سوري، إلى الحد الذي أصبحت معه الجامعات السورية قبلة للدارسين من الخارج، خصوصاً وأنهم سيحظون لدى عودتهم إلى أوطانهم، بأولوية التعيين وملء الشواغر.

وينطبق الأمر نفسه على مجانية العلاج الصحي، إذ يزعم اليساريون أن النظام السوري نجح في تحقيق التأمين الصحي الشامل للشعب كله، من دون أي التزاماتٍ مالية، في المستشفيات والمراكز الصحية، على أن كل تلك الإنجازات لا تعدل، في رأي اليساريين، فضل النظام السوري، في قيادة حلف "المقاومة والممانعة"، في وجه المؤامرات الخارجية، الساعية إلى دمج إسرائيل في المنطقة العربية، وجعلها دولةً شقيقةً تحظى بالقبول والتطبيع التامين من الأنظمة والشعوب العربية، معاً، فما كان من النظام السوري "الممانع" إلا أن وقف حجر عثرة أمام هذه المخطط، مقاوماً فرض معاهدة صلح عليه، لا تتلاءم وشروطه، فيما كان يدعم صراحةً حزب الله اللبناني "المقاوم"، وتنظيمات فلسطينية منشقة، ترفض السلام مع إسرائيل.

على هذا الأساس، يبرّر اليساريون للنظام الأسدي ما يمارسه من عمليات "تأديب" بحق هذا الشعب الجاحد للنعمة، حتى وإن اتخذ هذا التأديب هيئة "المجزرة"، لأن الذنب الذي اقترفه الشعب، هذه المرة، لا يضاهيه غير "الشرك بالنظام"، ولا يعنيهم إن أصبح نصف الشعب مهجّراً، والنصف الآخر مذبوحاً ومحاصراً وجائعاً.

وهؤلاء أنفسهم هم اليساريون الذين استنكروا ثورة الشعب الروماني ضد زعيمه شاوسيسكو الذي حقّق لهم أكثر من ذلك بكثير، لكنهم، في آخر المطاف، أطاحوه وأعدموه، بل ينسحب الأمر على الاتحاد السوفييتي، ربيب اليساريين العرب الذي تهاوى في بضعة أيام، على الرغم من أن اشتراكيته طاولت شعوباً بأكملها، فلم تعد تجد فيه فقيراً أو جائعاً، أو غير قادر على دخول مدرسة أو جامعة أو مستشفى.

قد تكون مثل هذه الأسئلة مشروعةً لليساريين العرب حول النظام الأسدي، وجحود شعبه، لكنني لا ألوم كل من لا يقيم وزناً للحرية، حين يطرح مثل تلك الأسئلة الإشكالية، ولن تقنعهم أية إجابة عن ضرورة حقوق الإنسان، أو تلبي فضولهم "اليساري"، لأن من اعتاد الخضوع لن يفهم رغبة نزيل الزنزانة في الحرية، على الرغم من تأمينه بالغذاء والدواء والكساء داخل السجن، كما لن يفهم الدجاج رغبة النسور في التحليق، إلا بعد أن يغتسل بالغيوم، أو يشاهد العالم من على قمة جبل.

لن يدرك هؤلاء أن الحرية قبل الخبز والكرامة قبل الشهادة الجامعية، والقامة المنتصبة قبل حبة الدواء، واحترام الذات قبل الوطن، وأن الحظائر خلقت للنعاج وليس للبشر.

هذا ما أراده السوريون، وأراهن أنهم لن يعودوا إلى الحظيرة الأسدية، حتى لو وقف العالم كله نصيراً لنظامه.

٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

ما إن أعلن كيري ولافروف عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا، حتى انهار بشكل كامل بعد تسعة أيّام فقط. وعلى الرغم من تعدد المؤشرات الواضحة على فشل الهدنة المبكر، فقد التزمت قوى المقاومة الوطنية بها، سعياً لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها المدنيين في المناطق المحاصرة. ولقد اتّسم هذا الاتفاق، كسابقه، بعدم ربطه بخارطة طريق تفضي إلى حل سياسي واقعي ومنطقي، بالإضافة إلى استمرار نهج موسكو وواشنطن باستثناء من تعتبراه إرهابياً من الهدنة. ونقف اليوم فيما تستعر الحملة العسكرية الروسية على حلب الشرقية؛ للتعرّف عن كثب على أسباب الفشل المكرر لكل اقتراح هدنة منذ أول محاولة لكوفي عنان في السادس عشر من آذار/ مارس 2012.

خط أخضر أمريكي

لا يُعد فشل الهدنة الأخيرة الإخفاق الأول للمجتمع الدولي في سوريا، إلّا أن نوع التنازلات التي قدمتها واشنطن لموسكو يستحق الوقوف عليه؛ لأجل التعرّف على محددات سياسة الخارجية الأمريكية في البلاد. وتقوم المقاربة الأمريكية للحل النهائي في سوريا على فرضية أنه ليس لأمريكا ما تخسره في الصراع، وهو ما يدعوها لمساومة خصومها الإقليميين والدوليين على موقفها من النظام مقابل الحصول على تنازلات منهم في ملفات أخرى.

إن زهد إدارة أوباما في التأثير الإيجابي في الحرب السورية تعبير صارخ عن الواقعية السياسية التي لا تتأثر إلا بلغة المصالح والمهددات. وتقتصر الأولويات الأمريكية في المنطقة على أمرين فقط: صيانة أمن إسرائيل أولاً، ومحاربة التوجهات الراديكالية الإسلامية بجميع أطيافها ثانياً، ولا تهديد حقيقيا يدفعها لتغيير سلوكها في التعامل مع خصومها في ظل تقاطع هذه الأوليات مع مصالحهم. ولذا فإن أي تنازل تقدمه الإدارة الأمريكية شكلي ما دام لا يمس تلك الأولويات، وهو رهان سياسي مضمون هدفه إطالة أمد الحرب لحسن استغلال أزمة حلفائها وخصومها على حد سواء.

شروط غير مستوفاة

يعتمد أي اتفاق وقف إطلاق نار على ثلاثة شروط لأجل نجاحها، أولاً، الثقة المتبادلة بين أطراف النزاع لأجل تحويله لتنازلات تفضي في المحصلة إلى اتفاق سلام مستقر. ثانياً، مناطق نفوذ واضحة لأجل تسهيل عمل آليات المحاسبة والمراقبة، وآخراً الدعم الخارجي للعملية التفاوضية وذلك لأجل ممارسة الضغط الإيجابي أو السلبي على أطراف النزاع للالتزام ببنود الاتفاق. وتبعاً لذلك كان من البديهي أن تنهار الهدنة في سوريا كما توضح المشاهدات التالية:

أولاً: الثقة: لا يخفى على أحد انعدام رصيد الثقة المتبادلة بين الشعب السوري والنظام، وذلك لطبيعة الصراع الصفري بينهما، والأسد أصدق تعبيراً في ذلك من المعارضة السياسية. ويتكرر ذات المشهد بين الفاعلين الدوليين والاقليميين الذين اتّخذوا من الحرب السورية مسرحاً لتصفية حساباتهم، فيما تشتد أزمة الثقة لدى الشعب السوري من الجميع، من داعمي قوى المقاومة الوطنية الذين أثبتوا عجزهم عن رفع معناتهم، ومن أمريكا التي لا يراها تأبه به أو بآلامه، ومن الأمم المتحدة التي ما فتأت اخفاقاتها تتراكم وتتكرر حتى قاطعتها معظم منظمات الإغاثة السورية.

ثانياً: مناطق نفوذ واضحة: على الرغم من وجود مناطق نفوذ صمّاء لكل من تنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديموقراطي، فالأمر يختلف في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد التي تضم جيوبا تسيطر عليها على المقاومة الوطنية وتحاصرها قوات النظام. وهذا من شأنه استمرار قدرة النظام على الضغط على المناطق المحاصرة، مما يمنع من بناء أي زخم إيجابي لتنفيذ أي اتفاق هدنة، خصوصاً مع تبني النظام سياسة التهجير الجماعي للحواضن الثورية. أمّا على صعيد مناطق سيطرة قوى المقاومة الوطنية، تقتضي إدارة الاستثناءات التي فرضها المجتمع الدولي على الثوار الابتعاد عن جبهة فتح الشام، وهذا مطلب لن يلبيه الثوار باعتباره مدخلاً للاقتتال الداخلي، ولتشتيت جهودهم على الجبهات المشتعلة في الشمال.

ثالثاً: الدعم الخارجي لجهود التهدئة: يشكّل الضغط الخارجي عاملاً إيجابياً لضمان استقرار الهدن، وإذا ما أمعنا النظر في أهداف القوى الخارجية، لتملسنا مصالحها في استمرار الحرب، خصوصاً تلك التي تدعم الأسد بشكل مباشر. فمصالح إيران وروسيا تلتقي في القضاء على المقاومة الوطنية، انطلاقاً من إدراكهما لطبيعة الصراع الصفري بينها وبين النظام، وينعكس ذلك في تصنيف جميع قوى المقاومة الفاعلة تحت بند الإرهاب لضمان شرعية استهدافها وفق إدارة الاستثناءات. وكذلك الأمر مع الولايات المتحدة، فأولوياتها لا تتحقق بهدنة تستفيد منها كيانات راديكالية إسلامية سواءً أكانت جبهة فتح الشام أو حركة أحرار الشام أو ما دار في فلكهما، ولا فائدة لها تتحقق من هدنة لا تفضي إلى توحد جهود الفاعلين المحليين مع النظام في مواجهة تنظيم الدولة، وهو تعاون طالما رفضته قوى المقاومة. وفي المقابل نجد أن تركيا ودول الخليج أكثر استعداداً لقبول اتفاق وقف إطلاق نار بحكم انشغالها على جبهات أخرى، ولكن شريطة أن تحافظ المقاومة الوطنية على مكتسباتها، وأن تفضي في محصلتها إلى رحيل الأسد، وهذا ما ترفض طرحه كل من موسكو وواشنطن.

ما هو المخرج إذن؟

تشير معظم القراءات إلى عدم جدوى التعويل على إحراج الإدارة الأمريكية في تبني موقف أخلاقي دون امتلاك أدوات التأثير الفعّالة، بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مما يحجم الإدارة على القيام أي تغيير حقيقي في سياستها الخارجية حالياً. كما أن انتظار الإدارة الجديدة قد يتحول إلى رهان فاشل في حال فاز المرشح الجمهوري ترامب، أو إلى خيبة أمل كبيرة فيما لو انتصرت كلينتون وعملت على تحسين بعض الشروط الإنسانية دون أن تغير قواعد اللعبة (وهو المتوقع). وكذلك الأمر بما يتعلق بالتوجه إلى روسيا أو إيران لأجل إحداث خرق دبلوماسي قد تنتج عنه مرونة أكبر في الموقف من قضية الشعب السوري، فلكلتا القوتين شروط لا يمكن القبول بها دون إعادة تمكين الأسد من كامل البلاد. وأمّا فيما يتعلق بالاعتماد على تركيا ودول الخليج، فعلى قوى المعارضة أن تعي أن هامش تحرك حلفائها التقليديين قد تقلص كثيراً، وأنهم في الحقيقة يعتمدون على تطور المشهد السوري لأجل الخروج من مآزقهم المتتالية.

لا يسعنا في ضوء هذه القراءة إلّا السؤال عن خيارات المقاومة الوطنية: هل ترضخ لشروط المجتمع الدولي لتقبل بحل سياسي لا يضمن تغيير النظام، فيما تستمر طائراته وقوات حلفائه بمحاصرة مناطق نفوذها بحجة محاربة الإرهاب؟ أم هل تستمر بزج قواها في مواجهة النظام وتنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديموقراطي والمليشيات الأجنبية تحت وطأة التهديد بقطع الدعم والعزلة الدولية؟ أم هناك سبيل آخر ما بين الاستسلام والانتحار؟

لا تملك المقاومة الوطنية خياراً سوى استغلال الهوامش القليلة المتبقية والمتمثلة في التوسع على حساب تنظيم الدولة؛ لأجل تحسين تموضعها العسكري، وبالتالي السياسي، فيما يبقى دعم صمود المناطق المحاصرة التحدي الأصعب. وإن إنقاذ حلب والمناطق المحاصرة الأخرى لا يمكن تحقيقه دون هدنة حقيقة تلجم النظام وروسيا، لن تتمكن المقاومة من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ما لم يتحسن أداء المعارضة السياسية، وهي مهمة حيوية لأجل ترجمة الانتصارات الميدانية إلى فعل سياسي؛ يرغم القوى الدولية على ربط أي اتفاق وقف نار مستقبلي بخارطة طريق واضحة المعالم لحل سياسي واقعي وعادل.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

مع أن مأساة سوريا تستعصي على الظرف، تذكّرني محنة الشعب السوري مع موسكو وواشنطن بنكتة موجعة سمعتها عن حلاّق حريص على أن يرث ابنه مهنته، لكن الولد لا يهوى الحلاقة ولا يريدها مهنة. وذات يوم أجبر الحلاق ابنه على حلاقة ذقن زبون بينما كان منهمكا مع آخر. وفجأة صرخ الأول فسأله الحلاّق عما به وعلم أن الولد جرحه.. ولشدة غضبه من ابنه حاول لطمه لكن الأخير رجع إلى الخلف فأصابت اللطمة الموجعة الزبون المسكين. واستأنف الابن الحلاقة لكنه سرعان ما ألحق بالزبون جرحا ثانيا، ومجدّدا همّ الحلاق بلطم ابنه لكن الابن تفادى اللطمة وأصيب الزبون.

وتكرّرت عذابات الزبون بين جروح الابن ولطمات الأب إلى أن قطع الابن أذنه وبادر إلى الاعتذار منه، فرجاه الزبون همسا أن يرميها بسرعة في سلة المهملات قبل أن يراه أبوه.. تفاديا للطمة أشدّ إيلاما!

هذا الوضع يصدق اليوم على القصف الروسي الوحشي لحلب، مقابل الاستنكار اللفظي من واشنطن و«تلويحها بوقف التعاون مع موسكو»!! فبينما يموت السوريون.. يقصف الروس ويوفّرون التغطية السياسية لجرائم بشار الأسد و«يحرد» جون كيري ويلوّح بوقف التعاون..

إنها لوحة سيريالية مأساوية بشعة تدلّ ليس فقط على انهيار المعايير الأخلاقية في السياسة الدولية، بل تشير أيضا إلى أن المنطقة العربية مقبلة على كارثة، وإلى أن ما اصطُلِح على تسميتها «الحرب على الإرهاب» تُدار بطريقة مخالفة للمنطق وتتجاهل عمدا جذور المشكلة وتغيّب أعراضها.

إن السكوت «المتفاهَم» عليه إزاء تدمير ما تبقى من مدينة حلب وتهجير أكثر من نصف أهلها مقدمة لإعادة تسليمها لنظام الأسد برعاية روسية - أميركية فرضت الصمت حتى على تركيا، يتكامل مع التحضيرات لتحرير الموصل أمام خلفية مشهد عراقي خطير.

ومن ثَم، فتركيز الاهتمام على ظاهرة «داعش» و«جبهة النصرة» بمعزل عن التعقيدات المحيطة بالصورة العامة للمنطقة، بكل تشابكاتها الأمنية والسياسية والعرقية والدينية والمذهبية، لن يؤدي إلا إلى «حل» مؤقت يخدم إدارة أميركية أتقنت ترحيل تبعات تقصيرها ومصالحها القصيرة الأمد إلى الإدارات التي ستليها، وقيادة روسية تسلّطية لا تقيم وزنا لا لحقوق الإنسان ولا المجتمع المدني ولا مفاهيم الديمقراطية ولا التفاعل بين الشعوب.

وبالأمس اعتذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من الأسد على قصف عسكرييه في دير الزور، واستقبل رئيس وزراء العراق حيدر العبادي ليدعم علنا خططه لـ«تحرير» الموصل. وكان واضحا، قبل اللقاء وبعده، تأييد أوباما الكامل لسياسة بغداد التي ما عاد سرّا أنها تُصاغ في طهران. بل إن العبادي نفسه هو الذي كان قد أعلن صراحة أن قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» وقائد عملياته في سوريا، يعمل «مستشارا» للحكومة العراقية.

ثم إن معظم الجهات المتصلة بالوضع الداخلي العراقي، وفي مقدمتها الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، تربط ميليشيات «الحشد الشعبي» وتجاوزاتها الطائفية بـ«الحرس الثوري الإيراني»، ومع ذلك تتصرف حكومة بغداد وكأنها آخر من يعلم ويكترث.

وأخيرا وليس آخرا، دافع الرئيس أوباما وفريقه طويلا عن سلبيتهم تجاه سوريا، بـ«فشل التدخل في العراق» الذي انتهى بتدمير الدولة وسقوطها مفتتة في أحضان إيران. ومع هذا، بعد الاتفاق النووي مع طهران، صارت العلاقة معها «ثابتا» في سياسة واشنطن الشرق أوسطية، فسكتت عن تدخل الميليشيات الإيرانية ميدانيا في سوريا وهيمنتها على العراق ولبنان، وبات «التدخل الفاشل» لجورج بوش الابن في العراق الأرضية التي بُنيت عليها سياسة إدارة أوباما على امتداد المنطقة.

في ضوء هذه المعطيات غدا ضروريا التساؤل: إلى أين ستتّجه المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟ وهل سيواصل مَن يخلف أوباما (أو تخلفه) السير في خطه بصرف النظر عمن سيفوز في هذه الانتخابات على اعتبار أن التغيير الذي طرأ منذ سريان مفاعيل الاتفاق النووي كبير جدا، وأن عملية إعادة تأهيل إيران أميركيا قطعت شوطا بعيدا بالتوازي.. مع تغلغل مُناصري إيران في أروقة الكونغرس والإعلام ومراكز الأبحاث وشبكات المصالح المالية.

متابعو حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رصدوا منذ بعض الوقت تشكيلها فريق مستشاريها لشؤون السياسة الخارجية، وبين الأسماء التي يتوقع أن يكون لها صوت مسموع بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط والعالم الإسلامي والإرهاب: جايك سوليفان وفيليب غوردون ولورا روزنبرغر، بالإضافة لشخصيات مخضرمة مثل مادلين أولبرايت وليون بانيتا. ويرى المتابعون أنها لن تتبنى بالكامل كل سياسات أوباما، بل ستوازن بين النظرة المصلحية العملية التي اعتمدتها الإدارة الديمقراطية في عهد بيل كلينتون والنظرة العقائدية الانكفائية – بل الاعتذارية – التي تبناها أوباما. ولكن وجود سوليفان وغوردون بالذات ضمن الفريق لا يشجع على التفاؤل. فالأول شكّل مع وليام بيرنز (نائب وزير الخارجية) وبونيت تالوار (مستشار الشؤون الإيرانية) «ثلاثي» فريق المفاوضات السرّية مع إيران في مسقط وكان أحد مخطّطي سياسة واشنطن في سوريا وليبيا وميانمار (بورما). والثاني من «ثوابت» سياسة أوباما الشرق أوسطية الكارثية ولا سيما تجاه سوريا، والاثنان - مع زميلهما بن رودز - مقرّبان من لوبي «ناياك» الإيراني في واشنطن.

وعلى الضفة الأخرى، هناك فريق المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يضم مجموعة من الشخصيات اليمينية المتشدّدة، والبعض منها مناوئ لتمدد نفوذ إيران لكنه أيضا مناوئ للمسلمين عموما. وبين الأسماء الأبرز جورج بابادوبولوس والأكاديمي اللبناني الأصل وليد فارس. الرجلان مهتمان بقضايا الشرق المتوسط وينتقدان بشدة «انسحاب» أوباما من المنطقة، وفي حين سبق للأول أن نصح إسرائيل عام 2015 «بالتعاون مع روسيا من أجل أمنها، وكذلك مع سوريا ولبنان وربما مصر»، تتهم الجماعات الإسلامية الأميركية الثاني بـ«الإسلاموفوبيا».

وهكذا، فنحن العرب أمام «معلوم» ديمقراطي مؤسف و«مجهول» جمهوري مقلق. وحالنا كلنا أضحى كحال السوريين، وبالأخص حلب، مع «حلاٌق واشنطن» الذي يضرّ حتى عندما يريد أن ينفع!

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

لم يدرك الرئيسان هاري ترومان وجورج بوش الإبن أن التاريخ يُسجل فعلتيهما، حين قرر الأول استخدام السلاح النووي في هيروشيما وناغازاكي، والثاني غزو العراق من دون أن يحسب حساب اليوم التالي لإسقاط صدّام.

فقد وضعهما التاريخ جنباً إلى جنب مع حكام مجرمين تسببوا بإراقة دماء أبرياء، على رغم أن كلاً منهما كان في حالة حرب. فعل الأول فعلته في حرب عالمية ضارية لم يكن ضحايا هيروشيما وناغازاكي إلا جزءاً صغيراً ممن قُتلوا وأُصيبوا فيها. وكان الثاني في أجواء مشحونة بتوتر حاد عقب هجمات أيلول (سبتمبر) 2001.

ومع ذلك لم يجد التاريخ عذراً لأي منهما. القرارات والسياسات المؤدية إلى سفك دماء أبرياء تُشين الرؤساء الأميركيين أكثر من غيرهم بسبب منظومة القيم التي أرساها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة. ولهذا وُصم رؤساؤها الذين تورطوا خلال مرحلة الحرب الباردة باعتداءات وانقلابات عسكرية بأنهم دمويون، على رغم أن ما اقترفوه كان أقل بكثير مما ارتكبه قادة بلدان أخرى لا تتبنى منظومات قيمية مماثلة لما أرساه مؤسسو أميركا.

لم يعرف أي من الرؤساء الأميركيين الذين دانهم التاريخ، وكُتبت أبحاث عن عدوانيتهم ودُبجت قصائد في هجائهم، ما كان ينتظره قبل مغادرته البيت الأبيض. فكل منهم كان منغمساً في أزمة محتدمة أو حرب أو معركة.

لم يتمتع أي منهم بالاسترخاء الذي نعم به أوباما، عندما تابع أنباء الصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة التي تقصف أرواح سوريين أبرياء بينهم أطفال في أعمار الزهور، وشاهد «فيديوات» تقطر منها دماؤهم، فلم تحرك هذه المذابح ضميراً في داخله، ولم تُذكّره بما تقادم من قيم أميركية. ولا يساوره اليوم أي شعور بالألم أو الندم لتركه تحالف الطغاة الأكثر شراسة يرتكب مذابحه في سورية، ثم ساعد الرئيس الروسي راعي هذا التحالف في محاولة غسل يديه من خلال «اتفاق» أتاح له أن يظهر في صورة «إنسانية»، من دون أن يقدم شيئاً للسوري في حلب أو غيرها.

ومن عجب ألاَّ يعرف أوباما أن هذا «الاتفاق» جعله شريكاً شبه رسمي، ومن موقع ذيلي، لبوتين الذي لا يعنيه حكم التاريخ. فهو يعتقد بأنه يصنع تاريخاً جديداً للأمة الروسية يعيد إليها أمجادها. وليس معقولاً أن يكون للتاريخ الذي يصنعه حكم عليه أو رأي فيه. لذلك فهو معني أكثر بالجغرافيا وساحاتها التي يتمدد فيها أو يصل نفوذه إليها.

وإذ يعتقد هذا النوع من الحكام أن كل ما يفعلونه مشروع لتحقيق ما يظنونه أمجاداً قومية يتغنى بها إعلامهم، تصبح جثث الأطفال السوريين بالنسبة إلى بوتين مجرد جسر يعبره في الطريق إلى هذه الأمجاد.

لكن الأمر يُفترض أن يكون مختلفاً بالنسبة إلى أوباما. لذلك من المدهش أن يختار مشاركة بوتين المغموس كله، لا يداه فقط، بدماء أطفال سوريين. لم يُضبط أوباما مرة واحدة معترضاً بوضوح، ومن دون مناورات لفظية، على فائض العنف الروسي في سورية بلغة تعبر عن موقف مبدئي ضد القتل والتجويع الممنهجين. لم يتهم أوباما بوتين أبداً بارتكاب جرائم في سورية. وحتى عندما استغل الأخير قصف «قوات التحالف» موقعاً لجيش الأسد في دير الزور يوم 17 الجاري، وجعل منه فضيحة دولية لواشنطن، اكتفى بردود متهافتة من بعض أركان إدارته، ثم جاءت ردود إدارته فاترة عندما شاركت طائرات روسية بقصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في حلب بعد يومين. كان أقصى ما ذهب إليه أوباما عندما تعثرت محاولة صوغ «الاتفاق» الأخير في البداية قوله: «إذا لم نحصل على اتفاق، تكون روسيا أظهرت أنها طرف غير مسؤول يُدعّم نظاماً مجرماً»، وكأنه قدم لتوه من كوكب آخر ولا يعرف أن صديقه الروسي صُنو هذا النظام.

ولم يكف أوباما عن إثارة دهشة من لا يستوعبون إصراره على المضي في مد يد العون لبوتين. ففيما أسرع، ووزير خارجيته الذي صار ظلاً لنظيره الروسي، لمنح بوتين «شهادة» دولية في حسن السير والسلوك، كانت فرق إغاثة تُخرج مزيداً من جثث الأطفال من تحت الأنفاق في حي السكرية شرق حلب، بعدما قصفته طائرات روسية. وحدث ذلك بينما توصل مُحَّققون دوليون إلى أدلة على مسؤولية وحدات تابعة للأسد عن شن هجمات بالكلور العام الماضي، فبدا أوباما كمن يساعده للإفلات من أية محاسبة.

وسواء اقتنع فعلاً بأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان في سورية، أو أقنع نفسه بأنه قصَّر لأسباب خارجة عن إرادته، فأوباما يتحمل مقداراً غير يسير من المسؤولية عن دماء أطفال سورية. وبموجب ما قاله هو في خطابه الأخير أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في تموز (يوليو) الماضي، فـ «الخطأ ليس أن تخطىء، بل ألاَّ تتعلم من أخطائك وتحاول تصحيحها».

لذلك هو يتحمل المسؤولية عن شراكته الفعلية لبوتين ما دام مقتنعاً حتى اللحظة بأن لا خطأ في ذلك، وإلا كان قد بادر إلى تصحيحه. وهو يتحملها أيضاً إذا كان مدركاً الخطأ فيها، لكنه يجد نفسه أضعف من أن يصحِّحه. وقد يظن في هذه الحال أنه يستطيع أن يخدع التاريخ، عبر ادعاء أنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يغادر البيت الأبيض. لكن هذا ظن من النوع الذي يوصف في سياق آخر بأنه إثم، مهما قال لتبرير مشاركته الضمنية في سفك دماء أبرياء بينهم غير قليل من الأطفال. فله أن يقول ما يشاء، ويترك بوتين يفعل ما يريد، وفق ملاحظة ثاقبة أبداها بطل العالم الروسي السابق في الشطرنج غازي كاسباروف في سياق تعليقه على «الاتفاق» الأخير الذي رآه إحدى نتائج «علاقة مريحة» نشأت بين الرئيسين.

وهذه علاقة مريحة لبوتين فعلاً، ولكن ليـــس لأوباما الذي سيدفع ثمنها غالياً إذا كُتب تاريخه في الرئاسة، وبخاصة في فترته الثانية، بقدر كاف من الموضوعية. وعندها سيكون واجباً على اللجنة التي تمنح جائزة نوبل للسلام أن تتحلى بالشجاعة وتعترف بأن حصوله عليها في بداية ولايته الأولى كان خطأ تاريخياً جسيماً يستوجب التصحيح.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

يرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بحسب كلمته في مجلس الأمن الدولي (21/9)، أن الحل للمسألة السورية يتمثّل "بتفويض رأس النظام بعض سلطاته لحكومة انتقالية بشكلٍ يتم الاتفاق عليه، في التفاوض بين المعارضة والنظام، على نحو تكفله ضماناتٌ دوليةٌ وإقليمية ومحلية، وأنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار، ودخول مساعدات وإغاثة إنسانية، ويسود جو يسمح بالنشاط السياسي السلمي الذي يفضي إلى اعتماد دستورٍ جديد، وتنظيم انتخابات حرّة نزيهة في ظلّ وجود مراقبة دولية"، لكنه يعتبر ذلك أشبه بحلم، على الرغم من أنه يؤكد أن الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هذا الحلم.

لا يطيح ما يعتقده دي ميستورا حلماً فقط بالرؤية التي صاغتها المعارضة السورية أخيراً، بل يطيح حتى بالمبادئ الأممية التي تم التعبير عنها في بيان جنيف1 (2012)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254 (2015)، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، بغض النظر عن بقاء الأسد أو عدمه في المرحلة الانتقالية. جاء دي ميستورا، في كلمته المذكورة، بتوضيحاتٍ جديدة للمرحلة الانتقالية على مقاس النظام، أو تتناسب مع أهوائه، تماماً، فقد أغفل مصطلح نقل السلطات أو أزاحه، ليضع بدلاً عنه مصطلح تفويض السلطات، أي أن المرحلة الانتقالية بأكملها لم تعد عنده تعني تسليم السلطات من النظام إلى الحكومة الانتقالية التي ستنشأ بالتوافق بين النظام والمعارضة. الأهم أن دي ميستورا ربط ذلك كله بالتوافق، أي برضى الطرفين، والمعنى الأصح برضى النظام، محاولاً تصوير طروحاته بأنها حلم يستحيل تحقيقه، إلا إذا تضافرت الجهود الدولية لتحقيق ما يعتبره حلماً، علماً أن كل ماجاء به كان ورد فعليا في الأطروحات التي تقدم بها النظام، ومنها ما طرحه رئيس النظام، بشار الأسد، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2013. وهذا ما يجعل حلمه فعلياً بمثابة كابوسٍ لكل ضحايا الصراع السوريين، منذ ذلك الوقت وحتى لحظة وصولنا إلى الإمساك بحلم دي ميستورا.

لا مجال هنا، مع كل هذه الكارثة التي أحدقت بالسوريين، للمزايدة، واستعراض الذكاء السياسي، والدخول في مفاوضاتٍ قبل الوصول إلى طاولتها، وتسويق مشروعه على أنه بمثابة "انتزاع لقمة من فم الأسد"، إذ غيّبت الملاحظات المذكورة تماماً رؤية المعارضة للحل السياسي، على الرغم من أنها، أي الأخيرة، لم تطرح شيئا صعباً أو خارقاً، حيث وافقت على بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن، وتنازلت من هدف إسقاط النظام إلى هدف رحيله، مع القبول بمبدأ تشكيل هيئة حكم انتقالي، بالشراكة مع أطراف من النظام الذين لم تتلوّث أيديهم بالدماء.

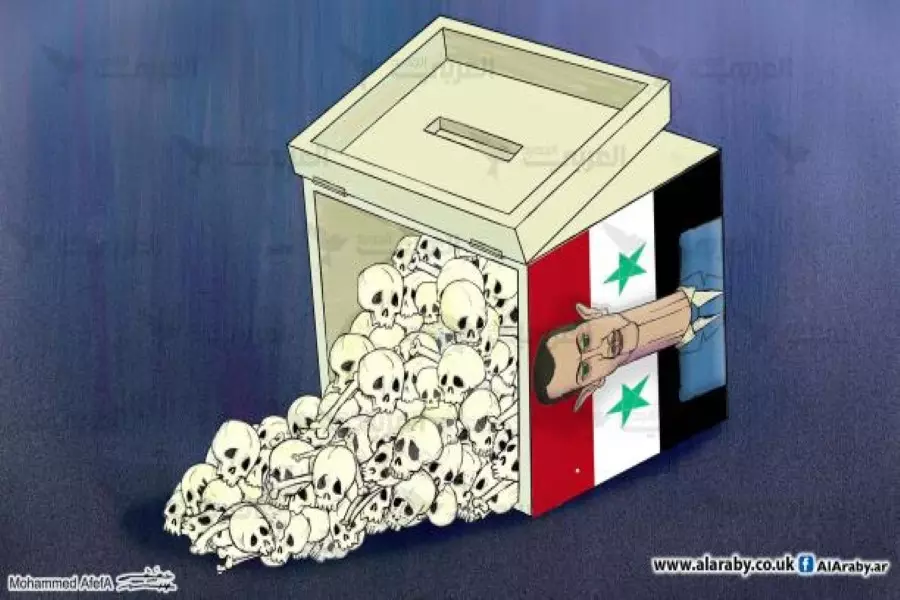

المضحك المبكي في هذا الأمر أن المجتمع الدولي الذي يتحدّث أنه لا حلول عسكرية للصراع لم يستطع، حتى اللحظة، إلا الإمعان في عسكرة الواقع السوري، وتحويل سورية إلى ساحة صراع دولية، وصندوق بريد بينهم، إذ لا يغيب عنا أبداً أن الخلاف الأميركي التركي، والذي يحضر اليوم بقوة في معركة حلب الدموية. كما أنه لا يمكن تجاهل أن الصمت الأميركي على خرق الهدنة، من الطرف الذي أعلنت معه اتفاقاً في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو روسيا، في حقيقته، شبه موافقة على تغيير خريطة تموضع القوى المتصارعة، وفي آن معاً رسالة إلى شريك روسيا الجديد، وهو تركيا، ومجاملة لحليف محتمل في المنطقة، هو إيران التي صرح رئيس حكومتها علناً، ومن نيويورك، رفضه الحظر الجوي للطيران الروسي والسوري، رداً على مجرد تصريح لوزير الخارجية الأميركي؛ جون كيري، كأنه الوصي على سورية، والناطق باسم روسيا.

على ذلك، لا يمكن تحقيق الحل السياسي المنشود على بحر من الدم، ولم نر حتى اليوم أن المجتمع الدولي سعى إلى فرض رؤيته، لا بالوسائل الناعمة، ولا بوسائل الضغط التي تكفل فرض هذا الحل السياسي.

ويذكّر شبه حلم دي ميستورا السوريين بحلم لمحافظ حمص السابق، إياد غزال، وهو أحد أعمدة النظام، حيث استفاق أهل حمص على مصادرة أملاكهم وتشريدهم من بيوتهم، ومنذ ذلك الوقت والسوريون يعيشون بكوابيس القهر والاستبداد الذي نخشى أن تأتي خطة دي ميستورا لاستدامتها وشرعنتها دولياً. والقصد من ذلك كله أن كلام الأخير ينم عن فضيحة أخلاقية وسياسية، هي نفسها التي كشفت المجتمع الدولي، ولا سيما ما يسمى دول "أصدقاء الشعب السوري"، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية. كل المطلوب من المجتمع الدولي فرض الحل السياسي على النظام وفق بيان جنيف1 ووقف القصف والتشريد القسري، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين.

ليس هذا حلماً يا دي ميستورا، ولا أظن أن ما قرّره المجتمع الدولي حلم، بل إنها بمثابة حلول واقعية، كما أن وثيقة المعارضة السورية، على الرغم مما عليها من ملاحظات، تتجاوب مع الحل الدولي، وتتماهى به، وهي أقل ما يمكن تقديمه

لإخراج السوريين من هذه المِحنة، لكن هذا يستلزم حسماً واستقامةً ونزاهةً منك ومن المجتمع الدولي، إذ إن التهاون بحق السوريين هو ما جعل الطيران الروسي يتجرأ على الأمم المتحدة، ويقصف قافلة المساعدات الإنسانية.

نعم، لا حل عسكري للصراع الجاري، لكن الحل السياسي يحتاج من يفرضه، لكن ليس بالأحلام، وإنما بوسائل الضغط المناسبة.

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

لم يعد يخفى على أحدٍ أن الحرب التي تدور رحاها في سورية منذ ست سنوات تحوّلت، من صراع داخل سورية على تغيير قواعد الحكم ونظام السيطرة السياسية إلى حربٍ على سورية لتقرير مصير الهيمنة الإقليمية، وأن السمة الأبرز لهذه الحرب هو الغياب الكبير للعالم العربي، وأن المستهدف الأول في هذا الصراع المتعدّد الأطراف والأبعاد هو المكانة الاستراتيجية والسياسية والثقافية والدينية التي احتلها العرب، في ما يمكن أن نسميه، تجاوزاً، شبه النظام الإقليمي الذي ولد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن وراء ذلك استقرار المنطقة العربية وأمنها ومواقعها الدولية وتحالفاتها العالمية. ومنذ الآن، لا يكاد المرء يرى على هذه الأرض السورية التي كانت قلب العروبة النابض، عن حق أكثر من قرن، سوى آثار الاحتلالات الأجنبية والمليشيات الدولية والإقليمية، تزرع الموت والدمار، بينما لا يكف دور العرب فيها على التراجع، على الرغم من أن الدول العربية التي انخرطت فيها مستمرة في تقديم الدعم والتضحيات الكبيرة منذ سنوات.

كيف يمكن أن نفهم هذا المآل الحزين للدور العربي؟ وهل هناك بصيص أمل في أن يستنهض العرب للمشاركة في تقرير مصائرهم الوطنية والجماعية؟ هذا ما يسعى هذا المقال إلى إثارته، وتقديم بعض عناصر الإجابة عنه.

إفلاس العالم العربي

ارتكز الموقع المتميز والمهيمن الذي احتله العالم العربي في العقود السابقة الطويلة، والمستهدف اليوم من الدول الإقليمية، وربما العالمية، بعد أكثر من 70عاماً على ولادة جامعة الدول العربية، على عدة عناصر قوة: الأول نهاية الإمبرطورية العثمانية التي كانت القوة الرئيسية المسيطرة في المنطقة خمسة قرون متتالية، وانسحاب تركيا الكمالية من المنطقة، وتوجهها نحو الغرب، وبالتالي، نشوء فراغ جيواستراتيجي لم يكن أحد يستطيع ملأه في المنطقة سوى العرب، وهذا ما دفع الغرب إلى التعاون لإنشاء جامعة الدول العربية التي ضمت 22 دولة، وهي المنظمة الإقليمية الوحيدة فيها. والثاني الوزن الديمغرافي الطاغي للناطقين بالعربية في الإقليم، والثالث مركزية الثقافة العربية في تاريخ شعوب المنطقة، لما لها من وشائج وقرابة مع الإسلام ونصوصه وتاريخه، والرابع الدور الطليعي الذي لعبته الشعوب العربية في الصراع ضد الهيمنة الاستعمارية خلال القرن العشرين بأكمله، والذي استمر، في ما بعد، في شكل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة سياساته العدوانية والاستيطانية، والخامس الثروة النفطية التي حولت بلدان الخليج إلى أكبر مورّد لتصدير الطاقة في العالم، ودفع إلى شمولها بنوعٍ من الحماية الغربية، والأميركية بشكل خاص، ما جعلها في منأى عن المطامع الإقليمية الأخرى.

واضح لأي مراقب أن هذه العناصر لم تعد موجودة اليوم، أو أن أثرها ضعُف إلى حد كبير، بل أصبح بعضها عبئاً على العرب، بدل أن يكون رصيداً لهم في صراعهم للاحتفاظ بمكانتهم ودورهم الإقليمي ومصالح شعوبهم، فقد أدى فشلهم في تطوير جامعة الدول العربية، لتكون إطارا حقيقيا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ومن ثم قوة قائدة في السياسات الإقليمية، إلى إحداث فراغٍ جيوستراتيجي كبير دفع إلى صعود قوى إقليمية جديدة، عازمة على لعب دور رئيسي، بل على فرض أجندتها على العرب أنفسهم، وإلحاقهم بمشروعها، سواء كان مشروعاً امبرطورياً عسكرياً شبه استعماري في طهران، أو مشروعاً رأسماليا توسعياً واقتصادياً في أنقرة. بل إن التنازع بين هاتين القوتين على إلحاق العالم العربي بمشروعهما هو أحد أهم دوافع الحرب المستمرة منذ سنوات. ومن أجله تستخدم طهران كل أسلحتها العسكرية والسياسية والمذهبية، كما تستخدم تركيا كل مغريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح صدرها للعرب الذين تحولوا اليوم إلى أكبر سوقٍ مفتوحةٍ لأي قوة إقليمية اقتصادية صاعدة. أما الكتلة البشرية الكبرى التي يمثلها العرب، فقد تحوّلت، بسبب فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى عبء ثقيل تنوء بحمله الدول، بدل أن تمثل بالنسبة لها أكبر موردٍ لتعزيز مكانتها الإقليمية، وتمكينها من فرض الاحترام لحقوق شعوبها وإرادتها ومصالحها العليا. وكما نجحت أنقرة - اسطنبول في استقطاب آمال ملايين العرب من أبناء الطبقة الوسطى ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون مع تركيا، للخروج من الركود الاقتصادي وتحقيق مزيدٍ من التنمية والأرباح لمشاريعهم واستثماراتهم، نجحت طهران في استقطاب قطاعاتٍ واسعةٍ من الرأي العام العربي التي لاتزال تستبطن مشاعر العداء للسياسات الاستعمارية الغربية، وترفض التسليم بسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلي، وذلك بمقدار ما يبدي المسؤولون العرب قبولاً بالأمر الواقع، وتراجعاً ملحوظاً في الاستثمار في قضية فلسطين. وبانتزاعها إيران من محور التحالف الغربي الإسرائيلي الاستعماري، أدخلت الثورة الإيرانية الإسلامية لعام 1979 طهران في صميم الفضاء الجيوستراتيجي المشرقي، وفتحت لها على مصراعيها أبواب النفوذ والتدخل في شؤون العالم العربي، إن لم تمكّنها من مصادرة ورقة تمثيل الإسلام، وانتزاعها من يد العرب حماته التاريخيين، ومن استقطاب تعاطف مسلمين كثيرين في مواجهة نزعة العداء المتنامية في العالم ضد الإسلام والمسلمين، بما في ذلك داخل البلاد العربية نفسها. أما المركز المتفوق الذي كان يتمتع به العرب في سوق صادرات النفط، فلم يعد مصدراً لمزيدٍ من الحرص على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية، وإنما أصبح، بالعكس، سبباً في إسالة لعاب عدد متزايد من الدول الصناعية، بعد أن زال اهتمام الولايات المتحدة به، والاعتماد الكبير عليه.

هل يمكن إنقاذ الرهان العربي في سورية؟

هكذا، فقد العالم العربي، في أقل من نصف قرن، الجزء الأكبر من رصيده الحضاري والتاريخي. فبدل أن يعمل على تثمير موارده البشرية والاقتصادية والثقافية الهائلة الموروثة، ليكون فاعلاً قوياً في إقليمه والعالم، كما يليق بكتلةٍ تضم بضع مئات ملايين إنسان، قدم موارده ومصادر قوته جميعا هدية مجانية للآخرين: الجيوسياسية والديمغرافية والاقتصادية والثقافية والدينية. حتى أصبحت الدول الإقليمية تدّعي ملكيتها وتستخدمها لصالحها، تماماً كما تستخدم شباب العرب مرتزقةً تنظمهم في مليشيات وحشود شعبية وقبلية ومذهبية، لتحقيق أهدافها على حسابه. واكتفت نخبه الحاكمة والسائدة بهدر ما وقع في يدها منها، والاشتغال بمراكمة الثروات الشخصية، أو بالبحث عن آليات تعظيمها، حتى كادت السياسة تتحوّل إلى علم التفنن في تنمية الفساد ونهب المال العام، ومع انحسار معدلات التنمية في أقطار عديدة، في مقاسمة الشعوب لقمتها وحرمانها من الحد الأدنى من شروط البقاء.

وبمقدار ما خسر العالم العربي معركة التعاون الإقليمي من داخل جامعة الدول العربية وخارجها، وفي إثرها معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخفق في إيجاد حل للمسألة الاستعمارية - الإسرائيلية، وتخلى أو أجبر على التخلي عن القضية الفلسطينية، وظهر خواؤه من أي مشروع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي محفز لأجياله الشابة ومعبئ لها، ظهر ضعفه وهشاشة بنياته، وفقد وزنه في موازين القوة الإقليمية والدولية. وبموازاة تنامي حجم المشكلات والإحباطات والحسابات المعلقة في بلدانه، لم يلبث العالم العربي أن تحول بؤرة ملتهبة من التوترات والنزاعات والصراعات المتقاطعة، وفي مقدمها الصراع على السلطة. وانشغلت نخبه، ولا تزال، بجمع ثرواتها وتحرير نفسها من أي مسؤولياتٍ أو التزاماتٍ، ضاربة عرض الحائط كل ما يجري من حولها. وها هو يكتشف اليوم تهافت بنيانه في مواجهة قوى إقليميةٍ صاعدة، عرفت كيف تستفيد من العقود الماضية، لتفرض نفسها على النظام الدولي، وتتعامل معه بندية، وتطمح إلى إلحاق العالم العربي، أو أجزاء أساسية منه، بمشروعاتها والتلاعب بتناقضاته، وربما تحطيمه وحدة ثقافية.

حاولت ثورات الربيع العربي أن ترد على هذا الوضع، لوقف التدهور واستئناف دورة التقدم التاريخي، لكن موجاتها الأولى تحطمت على جدار تحالف القوى المضادة الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. وأدى تكسّرها هذا إلى تهاوي الأوضاع العربية، وتفاقم سقوط وزن العرب في موازين القوة الإقليمية والدولية. وهكذا، يجد العالم العربي نفسه اليوم محيداً وغائباً عن نفسه ومصالحه، في أكبر معركةٍ يتقرّر فيها مصيره. بل يبدو لي أن العالم العربي صار، اليوم، بعد انفجاره الأخير، أقلّ من أي فترةٍ سابقة، حقيقة واقعة. فلم يعد يمثل كياناً متماسكاً ومتضامناً يتمتع بالحد الأدنى من التفاعل والتعاون والتنسيق الضروري للقيام بأي عمل هادف ومتسق. وربما كان وضع جامعة الدول العربية التي تحولت إلى علبة بريدٍ، لتوجيه رسائل إلى لا مكان هو أفضل تعبير أو تجسيد لحقيقة هذا الوجود الهلامي الهش. هناك نخب عربية، لكل منها قيادتها وتوجهاتها وخياراتها. لكن، بالتأكيد ليس هناك اليوم للأسف عالم عربي.

لا يعني هذا بالتاكيد أنه لن يكون هناك عالم عربي في القريب أو المستقبل، أو أن حقيقة الوجود العربي، كهوية وثقافة وديناميكية سياسية وحضارية، سوف تغيب عن الوجود، لكنه يعني أن هذه الحقيقة وتلك الهوية والثقافة والديناميكية لن تظهر قبل أن يشفى من مرضه، ويتجاوز الأزمة الوجودية التي تعصف به، والتي تجعل من حكوماته ودوله جداراً يحول دون تحقيق مطامح شعوبه وتطلعاتها وهويتها ووجودها. وعندما نفكّر بالدول العربية، كل على حدة، نكاد لا نعثر على نقطة مضيئة واحدة، نرتكز عليها أو يمكن ان نراهن عليها، من أجل تفعيل آليات التضامن والتعاون بينها، ودفعها إلى الخروج من حالة الفريسة المستسلمة لمصيرها، بانتظار ما يقرّره لها الآخرون. وباستثناء الأقطار الخليجية القليلة المنخرطة في الحرب السورية والإقليمية عامة، لا يكاد يصدر عن معظم بلدان هذا العالم العربي أي حركةٍ تشير إلى إدراكها أهمية العمل المشترك، وتنسيق الجهود والسياسات، بل إلى اهتمامها الجدّي بما يجري. وحتى جامعة الدول العربية التي حاولت أن تلعب دوراً نشطا في بداية الثورة السورية تبدو الآن وقد قبلت تهميشها وسلمت، كما فعلت معظم الدول الأعضاء فيها، قرارها للدول الأجنبية.

هكذا يبدو العالم العربي الذي يشكل أكبر كتلة بشرية في ما اعترف على تسميته الشرق الأوسط، فاقداً أي دور في المعركة الدولية الكبرى التي تجري على أراضيه، من أجل إعادة ترتيب التوازنات وتوزيع المصالح، وربما تغيير الخرائط الجيوسياسية، وصوغ الأجندة السياسية للمنطقة المشرقية لأجيال عديدة قادمة. ويجد العرب أنفسهم أكثر فأكثر اليوم مجبرين على القبول بالمشاركة في معارك مفروضة عليهم في إقليمهم، والانصياع لقراراتٍ لا تخدم مصالح دولهم وشعوبهم، والتنازل عن دورهم والكثير من حقوقهم.

ومع ذلك، لم تنته معركة تحرير العالم العربي وإعاده بنائه، بل هي، بالكاد، قد بدأت. لكن، إذا كان لا يزال هناك أمل في كسبها، فهو معقودٌ على الشعوب والرأي العام، وبشكل خاص على جيل الشباب الذي حرم من ماضيه، وهو مهدّد بالحرمان من مستقبله أيضا. أما الدول والنخب الحاكمة فأغلبيتها تتخبط اليوم، ولزمن طويل، في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتفاقمة، بينما هي مضطرّة للزج بنفسها، من دون حمايةٍ ولا شراكةٍ ولا حليف، في جحيم المواجهات الضارية، للدفاع عن وجودها، وحيدةً، من دون حمايةٍ ولا صداقة ولا حلفاء.

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

قُبيل الإعلان عن شهادة الوفاة للهدنة في سورية الناتجة عن اتفاق الوزيرين، الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة وخاصة للملف السوري في 21 من سبتمبر/ أيلول الحالي، لإحياء الهدنة، ووضعها على المسار الصحيح، لتشكّل نواة صلبة تمهّد الطريق إلى تفعيل محادثات السلام لعلّها تنقذ ما تبقّى من السوريين.

امتلأت قاعة مجلس الأمن بمن يدّعون السلام والحفاظ على الأمن والسلم العالمي، وأبرز الحاضرين الدول الخمس دائمة العضوية، وهم نفسهم ورثة الحرب العالمية الثانية التي كانت سبباً رئيساً في تجمّعهم، والمهم الآن الجلسة الطارئة تحوّلت إلى مناورة وتبادل للاتهامات بين الوزيرن كيري ولافروف، بشأن مسبّب ومرتكب الجريمة البشعة التي استهدفت قافلة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة قبل الجلسة بيومين، حيث تسببّت بحرق 18شاحنة، بما فيها من مواد إغاثية، إضافةً إلى مقتل 12 شخصاً من طاقم الهلال الأحمر، أحدهم المدير العام للهلال الأحمر.

تصاعدت الاتهامات بين الجانبين، لتصل إلى حدّ التخوين، وتحميل كلّ طرف المسؤولية بانهيار اتفاقية وقف الأعمال العدائية، وانتقلت عدوى التوّترات إلى كلّ الأطراف الحاضرة، على مستوى وزراء الخارجية، لتتحوّل القاعة إلى مسرح كبير، استغلّ به كلّ طرف عرض عضلاته وإسهاماته في خدمة السوريين، كنوع من التبرير والتنصل من المسؤولية الأخلاقية، واللغة السائدة للجميع ازدواجية في المعايير.

اللافت أنّه، في الوقت الذي يتبادل فيه الوزراء أطراف الحديث تحت قبّة مجلس الأمن، على الطرف المقابل، وفي التوقيت نفسه، كان البيت الأبيض مشغولاً في عرقلة مشروع قانون لمعاقبة الأسد، وكان ينص على معاقبته لارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين السوريين خمس سنوات.

ولم يكن الجانب الروسي أيضاً أكثر غرابة من الأميركي، فحضور لافروف في مجلس الأمن لم يمنع الطائرات الروسية من الاستفراد في حلب، حيث استهدفت أحياء حلب الشرقية المحاصرة بأربعة عشر غارة روسية بقنابل وقذائف حارقة فوسفورية جعلت ليل حلب صباحاً لن ينساه الحلبيون على مرّ العصور.

كان نظام الأسد على علم بكلّ ما يجري، وكيف لا يعلم وهو المستفيد الأكبر من كلّ ما يجري، فبينما كان مندوبه بشار الجعفري يدلي بدلوه في مجلس الأمن، ويستخدم وينتقي الألفاظ المنمّقة التي استخلصها من الفكر البعثي، تقدّمت قوات الأسد ومليشياته المرتزقة في حلب، لتزيد الخناق على المدنيين، من إحكام الحصار والتقدّم من عدّة محاور من الجهة الغربية عند مشروع 1070، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حي الوعر في ريف حمص، للاستمرار في مسلسل التهجير القسري، لتأمين طوق العاصمة، لتصبح مستقبلاً بما أسماها سورية المفيدة.

وبالعودة إلى القاعة المفرغة، أنهى الجميع ما كان مدوّناً في أوراقه، وأقرّوا بأن لا حلّ عسكرياً في سورية، ولا بدّ من إحياء الميت، مشيرين إلى الهدنة وتثبيتها على قدمين لتهيئة الظروف السياسية لاستئناف المحادثات. وليست هذه النتيجة جديدة، حتى على أطفال سورية الذين باتوا يقولون إنّ السلام أصبح يكتب على جدران المقابر، فكم من اجتماعاتٍ سابقةٍ، لم تفرز إلا التقاط صور لشخصيات سياسية، تتصدّر وسائل الإعلام، وتتعاون بالخفاء لتتبادل الصفقات من تحت الطاولة.

لا يزال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يفرض نفسه طرفاً لإحياء السلام بقوة السلاح، ويزداد يوماً بعد يوم تمسّكاً بالحسم العسكري في سورية، وتثبيت الأسد في دمشق، وهمّه استغلال الوقت المتبقي للإدارة الأميركية، والحصول على قرار من مجلس الأمن، يشرعن به الوجود العسكري، لا سيما فيما يتعلّق بالجزء الخفي من اتفاق كيري لافروف بتحقيق شراكة مع واشنطن للقتال ضد جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة الإسلامية، فالضغط هنا على الأميركان أتقنه بوتين بكلّ أساليب التعنّت والاستفزاز، وزاد من تعنته بإرساله أخيراً ثلاثة آلاف مقاتل إلى سورية، إضافة إلى حاملة طائرات أميرال كوزينتسوف للانضمام إلى السفن الحربية في المنطقة، استعداداً لإجراء اختبارات لتلك الأسلحة على المسرح السوري.

أما الرئيس الأميركي، باراك أوباما، فكعادته غير مستعجل على أيّ حسم في سورية، لأنه منشغل في لملمة أوراقه المبعثرة للخروج من مقرّ الرئاسة مع الإرث الشخصي له، والذي قد يتوّجه، في آخر إنجاز له، في تحرير الرقة السورية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رحّب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مجدداً بالتعددية في بلاده واعتبرها مصدر إثراء للثقافة الكندية. ويحاول السوريون الذين يفرون إلى أميركا ويطلبون حق اللجوء السياسي هناك، متابعة طريق الرحلة إلى كندا. صديق قديم لي جاء إلى الحدود الكندية في بوفالو، وهناك تقدم بطلب اللجوء السياسي، فأدخلوه وأكرموه، ويبدو أن من عنده قرابة أو كفالة في كندا يلج إليها ويحظى بالإقامة، ليبدأ رحلة الاندماج الكبيرة في هذا البلد البعيد والبارد، لكن الآمن المستقر.

حالياً، مَن يسير في شوارع مونتريال، يسمع اللغة العربية أينما اتجه. دخلت المركز الطبي لابن سينا في شارع بوراسا في مونتريال وقابلت الطبيب «بشار الصلح» في استشارة طبية. الرجل مستقر في كندا منذ فترة طويلة. وهناك في القسم الصيدلي اجتمعت بمصري وجزائرية وعراقية وسورية.. وكلهم يرطنون بلغة الضاد التي فرقتهم في أرجاء المعمورة!

ما يجري في الوعر بحمص من تفريغ للسكان، كما في داريا بغوطة دمشق.. كله يؤشر على تحول عميق في البنية السكانية لسوريا، ولعله خير من جانب. في القرآن الكريم سورة كاملة عن سبأ اليمنية، وإشارة إلى «بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ»، لكن أمراً لا نعرفه تسبب في انهيار الحضارة التي كانت تعتمد على السد والري، فأبدلهم عن الجنتين ببقايا من أثل وخمط وشيء من سدر قليل. شخصياً مررت على المنطقة ورأيتها وقرأت سورة «سبأ»، وعندها فهمت ما جاء في القرآن الكريم حول قصة أهلها.

وحالياً، فإن ما يحدث للسوريين يذكرني بصورتين من التاريخ، الأولى قديمة من سبأ، والثانية حديثة من البلاشفة البيض.. ولعل ما يجمعهما هو ذلك التدفق الهارب من الجحيم. يتحدث القرآن عن قوم لا نعرف من هم، ولا أين عاشوا، وما الذي دفعهم للفرار، أكانت مصيبة طبيعية أم حرب أهلية؟ قال: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ». فلا نعرف صورة الموت ولا الحياة بعد ذلك.

أما الصورة الثانية للتمزق الاجتماعي فهي مصير البلاشفة البيض الذين ودعوا روسيا بغير رجعة، وبلغوا 25 مليوناً، وهو في الغالب ما سيحصل للسوريين المتناثرين في صفحة الأرض حالياً، من تركيا إلى لبنان واليونان والمجر وألمانيا والسويد وكندا، فالحرب الأهلية المدمرة في روسيا مزقت الشعب الروسي وحصل اقتتال شديد، ودفعت أوروبا كل شيء كي لا تقع روسيا في قبضة البلاشفة الحمر، وحوصر تروتسكي ولينين في مربع صغير، لكن سرعان ما هُزم البلاشفة البيض فتناثروا في أوروبا وأميركا، كما يتناثر السوريون اليوم في أقطار المعمورة.

لكن من معين المحنة تولد الأمم، كما في القرآن عن الموت ثم الانبعاث من جديد. وحالياً، وفي مونتريال ترى المحجبات من النساء المسلمات في كل ركن، بل إن ضابطة هجرة استقبلتني في مطار ترودو وهي بحجابها، والتحدي المهم أمام السوريين حالياً هو استيعاب التحول الهائل في العالم، فعليهم أن يتعلموا أساليب الحياة العصرية والنظام الصارم والدقة في العمل والدأب بدون تذمر.

في المحنة السورية صور إيجابية كثيرة رأيناها، فمقابل جثة الطفل إيلان على الساحل، رأينا السبّاحة السورية التي دخلت سباقاً دولياً في ألمانيا، وذلك السوري الذي فتح مطعم شاورما وفلافل وتحدث عنه الإعلام. السوريون مبدعون، وهذا الفزع الأكبر الذي نالهم سيكون مصدر يقظة لهم وولادة جديدة من رحم عقيم لعالم سديم.

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

٢٥ سبتمبر ٢٠١٦

لا نعرف إذا كان حكام العالم وزعماؤه يصدّقون أنفسهم ومقتنعين بأن خطاباتهم الصاخبة أمام القمة السنوية للأمم المتحدة يمكنها أن تحدث فارقاً أو تغييراً، أم أنهم يدركون صورية ما يقومون به وأنه لا يُنتظر من هذه القمم الروتينية أي منفعة أو مردود! في حين يدرك السوريون جيداً، ماهية هذه المنظمة الأممية المثقلة بالعجز عن مساعدتهم في محنتهم وعن تنفيذ كثير من القرارات التي اتخذت لمعالجة مأساتهم، وهم خير مَن خَبِرَ شدةَ وحجم «القلق» الذي أبداه مراراً أمينها العام تجاه ما يكابدونه من عنف وتشريد وحصار واضطهاد!

ربما هو حظ السوريين التعيس، وشعوب الربيع العربي عموماً، أن تقترن ثوراتهم ورغباتهم في التغيير بظروف عالمية غير مناسبة، ولنقلْ معيقة ومؤذية، ما أشعر السوريين بوجود ما يشبه حالة تواطؤ دولي على إطالة زمن صراعهم الدموي ومنعهم من بناء مجتمع ديموقراطي واعد، تبادلت فيها، إلى جانب قوى الاستبداد والتطرف، دول الغرب والشرق، أدواراً متنوعة ومخزية، لكنهم اتفقوا جميعهم على استرخاص دماء السوريين ومستقبل أجيالهم والاستهانة بما يحل بهم من فتك وخراب. ولا يغير هذه الحقيقة المُرة تكرار الدعوات الصاخبة لوقف العنف المفرط ومشاريع هدن لا تتعدى استراحة المحاربين، ولا زيادة بعض المعونات المخصصة للاجئين والمتضررين، ولا الجهود المبذولة لإحياء مفاوضات سياسية لا تزال إلى اليوم مسقوفة بالفشل!

صحيح أن الحاجة الرئيسة لإنشاء الأمم المتحدة كانت إزالة آثار الحرب العالمية الثانية ومحاصرة فرص نشوب حرب جديدة، ما مكّن الدول المنتصرة من احتلال موقع متميز في مؤسساتها، وجعل مجلس الأمن كسلطة مهيمنة، أشبه بأداة توافق بينها لتسوية الصراعات والنزاعات، وغالباً على حساب الشعوب الضعيفة، وصحيح أن مياهاً كثيرة جرت وخلقت مهمات أممية ذات طابع إنساني تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للتوصل إلى حلول لها، منها الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وظواهر الانحباس الحراري والتصحر، ومنها مخاطر اضطراب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة وانتشار الآفات والأوبئة وتفشي الاندفاعات العدوانية والنزاعات المختلفة، لكن ما هو صحيح، وللأسف، أن العالم الذي يفترض، في ضوء ما سبق، أن يتجه صوب الحاجة للتكاتف والتعاضد وتطوير الأمم المتحدة ومجلس أمنها وبلورة أداة أممية صالحة للتنسيق العادل بين مختلف المكونات العالمية ولإدارة الخلافات بينها على أسس سلمية، سار على النقيض تماماً، نحو أمراض الاستئثار والظلم وتغليب المصلحة الذاتية، دافعاً العديد من المجتمعات إلى التطرف والانكفاء والاحتماء بملاذاتها الإثنية والدينية والطائفية.

ألا يصح النظر من هذه القناة إلى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي؟ إلى تصاعد الدعوات الإسرائيلية لإقامة دولة يهودية تبعد العرب المسلمين والمسيحيين منها؟ إلى ضيق صدر الشعوب من التعايش مع الآخر المختلف، واستِعار الصراعات الدينية والمذهبية لأتفه الأسباب؟ إلى تنامي التفرقة العنصرية في أكثر بلدان الغرب إعلاءً لقيم المواطَنة والمساواة ربطاً بتقدم وزن اليمين المتطرف في مشهدها السياسي؟ إلى تفشي روح التسلط والاستئثار على حساب المشاركة والمساواة وحقوق الإنسان، وعودة النهج القديم بتفضيل الأمن والاستقرار على التغيير الديموقراطي واحترام الكرامة الإنسانية، ما مكن أنظمة الاستبداد من استعادة زمام المبادرة لتسويغ القمع والقهر والتفرد في الحكم وفرض ما تراه من نمط حياة على شعوبها.

وإذ تعني العودة لسياسة الاستئثار والأنانية وتقدم المصالح الخاصة للدول، فشل الانفتاح على الآخر وتراجع القدرة التوافقية العالمية على إدارة هذا الكوكب بصورة مفيدة للجميع، فإنها لم تأت من فراغ، بل صنعتها أسباب متضافرة، منها تردي الحياة المعيشية للكثير من الشعوب جراء إخفاق الخطط التنموية وانفلات ظواهر الاستغلال والجشع والفساد، ومنها تنامي أزمة اقتصادية عالمية أضعفت القدرات الذاتية في تقديم المزيد لمصلحة العام الإنساني، ومنها العجز عن نشر ثقافة أممية ترسي قيم المواطَنة وحقوق الإنسان. وزاد الطين بلة انحسار المعيار الديموقراطي في تقويم الأنظمة السياسية، ما مكّن جماعات فئوية من السيطرة على مقاليد الحكم، لا يعنيها العمل الجماعي والبعد المؤسساتي العالمي بقدر مصالحها الضيقة ودوام هيمنتها على شعوبها وامتصاص ثرواتها، ومنها أخيراً، التأثير اللافت لسياسة الإحجام والانكفاء لدى الولايات المتحدة، بصفتها القوة الأعظم والقاطرة التي تقود العالم، وميلها للاهتمام بقضاياها الداخلية بعد وصول أوباما إلى الحكم، كرد فعل على النتائج المخيبة للآمال التي نجمت عن السياسة التدخلية النشطة إبان حكم الرئيس بوش.

والسؤال: هل كانت ستلقى ثورة السوريين المصير ذاته في حال كانت الأوضاع الدولية والإقليمية على غير ما هي اليوم؟! وهل كانت البلاد لتُستباح لو كان للإرادة الأممية كلمتها النافذة في محاصرة العنف وتمكين الناس من تقرير مصيرهم؟!

ثمة من يجيب بنعم، محمّلاً أطراف الصراع الداخلية المسؤولية الرئيسة عما آلت إليه الأمور، بدءاً بسلطة تنكرت للأسباب والحلول السياسية ولجأت إلى الفتك والتنكيل على أمل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وانتهاء بجماعات إسلاموية متطرفة يفتنها العنف وتزدري السياسة. وزاد الأمر تعقيداً احتدام صراع الطامعين على موقع هذا البلد ومقدراته. وفي المقابل، ثمة من يرجح مساراً سورياً مختلفاً لو اقترن بإرادة دولية حازمة ومسلحة بإجراءات عقابية تحاصر قوى الصراع الداخلية وتجبرها على ترك ميدان العنف.

وبين هذا وذاك يعتقد آخرون أن المحنة السورية، شكلت محكاً تاريخياً، فضح بَلادة المنظمة الأممية، ومهد لنقد بنيتها التنظيمية والجذور القانونية التي مكّنت الدول الكبرى من تسخيرها في خدمة أغراضها الخاصة من دون أن تعبأ بمصالح الآخرين وحقوقهم، والأهم أنها شكلت حافزاً قوياً لخلق رأي عام يتطلع لبنية ودور أمميين جديدين يقومان على دعم عالم لا ظلم فيه ولا عنف، وعلى إدارة حالة من التوافق بين مختلف مكوناته على أسس عادلة.