١٥ أغسطس ٢٠١٨

١٥ أغسطس ٢٠١٨

ءإذا كان ما يميز الكائن البشري هو العقل والإدراك، أي الوعي، فكيف يمكن النظر إلى وعي الشعوب التي اشتعلت فيها الحروب المدمّرة، مثل الشعب السوري؟

لقد أدّت الحرب والضخّ الإعلامي الموجّه، والمدجّج بالعقائد والتضليل، إلى تشظّي الوعي الجمعي الذي أظهرت المحنة التي تمر بها سورية أنه وعي مهلهل، تداعى باكرًا منذ أول خطابٍ أضرم فتيل الطائفية، حتى قبل أن يستشري العنف في الساحات، ومن يتابع التفاصيل، لا بد أن يرى انعكاس تلك الظاهرة في التفاصيل اليومية لسلوك الأفراد، ابتداء من تحصين البيوت بأبواب الحديد وأقفاص الحديد، تخوفًا من الآخر الذي كان هناك تاريخ وماض مشترك معه، بحكم الجيرة الطويلة. وإلى قهر الوعي الفردي، بدافع الخوف الذي يجعل الفرد يلوذ بالجماعة، ويتنازل عن ضميره لصالح الضمير الجمعي، مؤجلاً النظر في هذا الضمير، أو انتقاده إلى وقت آخر، بحجة أن ليس وقته الآن، فالآن مرصودٌ للقضية الأكبر باستمرار، القضية التي تكثّفت في فكرة ما يتبنّاها الضمير الخاص بالجماعة، القضية التي أخذت مسمياتٍ وعناوين متباينة لدى الجماعات التي يتشكّل منها الشعب، من قضايا دينية وطائفية، وهي الأكثر توهجًا، إلى القومية التي تأزّم الصراع حولها إلى مستوياتٍ خطيرة أيضًا.

في مجتمعٍ تسوده الثقافة التسلطية، والموروث الديني والاجتماعي القائم على طمس الفردية، وتضخيم المعايير التي تقوم عليها المنظومة القيمية التي تخدم النزعة التسلطية، لا يمكن أن يكون هناك وعي فردي، ولا وعي جمعي مزدهران، بل هناك تجانس ثقافي مفروض بالقوة التي تمارس بأشكال مختلفة، تؤدي بالنتيجة إلى شكل من التنظيم، يقوم على أساس القطيعية المحكومة من أنظمةٍ مستبدّة، تحكم بالقوة، وليس للشعب أو للمحكومين مساهمة في صنع القرار والتخطيط للمستقبل.

يخفي هذا الضمير الجمعي المفروض بالقوة، تحت سطحه، منظوماتٍ أخرى من القيم والوعي الخاص بالجماعات الدينية أو الطائفية أو الإثنية الموجودة في المجتمع، والتي قُمعت هويتها الخاصة، وفي الوقت نفسه كُرّس إحساسها بالمظلومية، بطريقةٍ ممنهجةٍ بممارسات قوانين الظل، أو النظام العميق المتحكّم بمفاصل الدولة والمجتمع، والذي يخدم القوى السلطوية المتحالفة التي تملك زمام الحياة.

تبيّن أن هناك وعيًا جمعيًا تحت سطح الثقافة السلطوية القسرية، يخص الجماعات والشرائح المختلفة في سورية، وكل هذه الأشكال من الوعي تشبه النمط الشامل الذي ترسّخ خلال العقود، وربما القرون، فكان هناك خوفٌ عام من التغيير، كما شأن الشعوب التي حُكمت بالقوة، ولم تمنح مساحة من حرية التفكير والتعبير والمساهمة في ابتكار حياتها وقيمها. وهذا ما عبرت عنه شريحة كبيرة من الشعب السوري "كنّا عايشين"، أو "هذه هي الحرية التي تريدونها؟" أو نحن ندافع عن كياننا بوصفنا طائفةً مستهدفة، أو طائفة مسلوب حقها في المقابل"، فقد كانت فكرة التغيير مرعبةً بالنسبة إلى عموم الناس، غافلين عن أن الاستقرار الذي كانوا ينعمون به ليس أكثر من حالة استنقاع، تتعارض مع ازدهار الحياة. لذلك كان اللوْذ بجسد الجماعة أمرًا بديهيًا، كسلوك يصدر عن غالبية الشعب، وليست المشكلة هي بتخاذل الأقليات، وعدم التحاقها بالحراك الشعبي، خصوصا الطائفة العلوية التي نالها ما نالها من الشيطنة من شريحةٍ من الملتحقين بالثورة، والتي لا تختلف، في الواقع، في نخبها وممثليها وطروحاتها وسلوكها عن النظام القمعي الذي ترعرعت في ظله، ونهلت من ثقافته. وبالتالي يتحكّم بنشاطها وعي جمعي مماثل، يقوم على العنف والتطرّف تجاه الآخر الذي تقاتل ضده.

بعد ثماني سنوات دامية، ما الذي تغير؟ لا بد من طرح السؤال، ورصد الواقع بأدق تفاصيله، ومواكبة التمظهرات منذ البداية، بتحولاتها، للوصول إلى قاعدة بيانات تصلح للبناء من أجل المستقبل.

لقد أظهرت السنوات الماضية أن هناك وعيًا مهلهلاً متهتّكًا، قياسًا بمفاهيم الحداثة، وأسس قيام الدول الحديثة، واستمرارها وتطورها، وأن ما كان سائدًا من تعريف للدولة السورية بأنها محكومة بنظام سياسي علماني، وتدير مجتمعًا علمانيًا، لم يكن أكثر من وهم وسراب وادّعاء مضلّل. لا أنسى الدهشة حد الذهول، عندما علمت بعض الصديقات اللبنانيات في أثناء جلسة جمعتنا في بيروت أن ليس هناك زواج مدني في سورية، وأن التزاوج بين الطوائف مشكلة كبيرة، ينمّيها العرف والقانون والتوجه الثقافي العام، المفروض بسلطة جبارة متغلغلة في المجتمع، كان هذا في العام الثاني للحراك في سورية، وكان السؤال بصيغته الاستنكارية مربكًا لي: معقول في سورية، البلد العلماني، الوضع هكذا؟

ليس هذا فحسب، بل في سورية العلمانيّة، كما يطرح نفسه نظامها السياسي والحزب القائد الوحيد للدولة والمجتمع، كان الضمير الشخصي يُصاغ ويكبر وينمو في الظل، تحت خيمة العلمانية، ليتمثل قيم القبيلة أو العشيرة أو الطائفة ومبادئها، عن طريق قمع الفردية والحريات والتعبير، كما في المجتمعات التقليدية البدائية، القائمة على العائلة والعشيرة أو العلاقات القبلية، حيث يلعب الدين دوراً مهما في توحيد الأفراد من خلال إيجاد ضمير مشترك بين جميع الأفراد في الجماعة نفسها، وهذا يخلق تضامنًا اجتماعيًا أكثر ما يُعبر عنه في أوقات التحولات الكبرى المرعبة بالنسبة إلى الهويات، المتشكلة تاريخيًا على هذه الأسس الدينية أو الطائفية او الإثنية.

ليس هذا هو الشكل الوحيد الذي تجلى فيه واقع الضمير الجمعي المتهتّك، والمنسوخ عنه ضمائر أخرى، تستقطب جماعاتٍ متباينة، تزدهر وتزداد سطوتها في أوقات الأزمات كالأزمة السورية، بل هناك تكتّلات نخبوية، نمت في ظل الحراك أو على هامشه، أو في متنه، ومارست سلوكًا مدفوعًا بضميرٍ مشابه، يمكن أن نلمسها بوضوح على صفحات التواصل، حيث تشكلت شللٌ متكاتفة منسجمة متراصة، على أساس بند عريض "مع الثورة أم ضدها"، وتلك الشلل هي من يضع المعايير، ويصنّف الأفراد بين وطني أو غير وطني.

يكفي أن يكون الفرد بارعًا في سبّ النظام وشتمه، كي يكون ثوريًا. ويكفي في المقابل للفرد أن يؤيد الحراك، أو يقرّ بشرعية انتفاضة الشعب السوري، ليكون في المقلب الآخر إرهابيًا مدفوعًا مسبقًا من أجل المؤامرة الكبرى الرامية إلى تدمير سورية نظامًا وشعبًا، ولا بد من إشهار الانتماء إلى ذلك الجسد، عند كل مناسبةٍ أو تذكير الفرد بنفسه، مثل من يؤدّي التحية الخاصة، أو كلمة السر أو شعار الحزب. هناك بعض ممن كانت حساباتهم مغلقةً على صفحات التواصل فتحوها عند موت الفنانة مي اسكاف، ليسجلوا موقفًا فقط، ويؤدوا طقسًا من طقوس الجماعة، من الطرفين، بين ناعٍ لها وشاتم للنظام، وبين شامت بموتها ولاعن كل من يترحّم عليها بوصفه إرهابيًا، ثم أغلقوا حساباتهم، بعد أن أعلنوا الولاء وارتاحوا.

لا بدّ من الاعتراف، انطلاقًا من مآلات الحراك السوري، وما وصل إليه الحال، بأن هناك ضميرًا جمعيًا راسخًا لدى مجموع الشعب السوري، تقوم أساساتُه على الموروث الذي يكتسب خصوصيةً تميّزه لدى كل جماعة دينية أو مذهبية أو قومية، وأن هذا الضمير المتهالك المعيق لعملية البناء لا بدّ من هدمه، وهدم مسلمات وبديهيات كثيرة بني عليها الوعي السابق، والعمل على تحرير الضمير الفردي منها. حتى اليوم لم نلمس الجرأة على تحرير الوعي الفردي، إلاّ بنسبة قليلة، وإذا كان البناء القادم أو الموعود سيقوم على ما كان راسخا قبل الحراك، فالكارثة ستبلغ منتهاها بأشدّ درجات الانحطاط والانهيار.

١٤ أغسطس ٢٠١٨

١٤ أغسطس ٢٠١٨

انتهت إيران إلى ما ابتدأت فيه؛ عقوبات اقتصادية وطوق من العزلة الأميركية. دخل برنامج العقوبات الأميركية الأكثر تشدداً حيز التطبيق، وليفقد الريال الإيراني نصف قيمته في أسابيع.

هذه ليست سوى الحزمة الأولى من العقوبات التي طالت بعض القطاعات الحيوية لإيران، ففي جعبة الإدارة الأميركية حزمة ثانية يبدأ سريانها بعد شهرين، تشمل صادرات إيران من النفط والغاز، وتكبل تعاملات البنك المركزي.

على المستوى الاقتصادي تكشفت على الفور الآثار القوية للعقوبات على اقتصاديات إيران. شركات عالمية أعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، وأبطلت صفقاتها المبرمة مع طهران. القطاعات الإيرانية المنهكة من سنوات العقوبات الطويلة والتي كانت تراهن على ترميم أوضاعها في مرحلة الانفتاح على العالم، تخسر فرصتها، وتعود للمعاناة مرة ثانية.

سياسياً، تتخذ القيادة الإيرانية موقفاً متشدداً، يزيد من معاناة شعبها، وفي لحظة استعجال هدّد قادتها بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت واشنطن صادرات النفط الإيراني. الرد الأميركي كان حاسماً ما استوجب تراجع طهران عن تهديداتها لتجنب السيناريو الأسوأ.

تراهن طهران على دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وتركيا لكسر الحصار الأميركي وتخفيف أثر العقوبات الأميركية.

لكن حلفاء إيران ليسوا أفضل حالا منها، فجميعهم دون استثناء يكابدون سيلا من العقوبات الأميركية.

الاتحاد الأوروبي وقع فعلا تحت بند العقوبات الأميركية والعوائق الجمركية بعد فرض واشنطن رسوماً إضافية على صادرات دول أوروبا الصناعية.

الصين دخلت في حرب اقتصادية مع واشنطن، وتنهال عليها العقوبات بشكل يومي، بعد رفع الرسوم الجمركية على صادراتها للسوق الأميركية.

واشنطن قررت أخيراً تشديد العقوبات على موسكو تضامناً مع بريطانيا، في خطوة تضاعف من مصاعب الاقتصاد الروسي. القيادة الروسية تعلم حجم المشاكل التي تواجهها جراء العقوبات الأميركية، وتسعى لصفقة مع واشنطن تخفف من أعبائها، وقد يكون ذلك على حساب إيران.

تركيا في طور أزمة مشتعلة مع واشنطن عنوانها قس أميركي في سجون أنقرة، وفشلت المحاولات الدبلوماسية لتسوياتها. وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحذير تركيا من حزمة عقوبات اقتصادية في الطريق إليها.

تركيا التي كان لها باع طويل في التحايل على العقوبات الدولية ضد طهران، لا تملك هذه المرة نفس الهامش للمناورة خلف الستار، فعملتها تعاني من انخفاض متسارع، وعلاقاتها متوترة مع دول الاتحاد الأوروبي على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وفي حال فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية عليها فلن يكون بمقدور حكوماتها وقف التدهور في سعر صرف الليرة التركية، وتسجيل التضخم نسباً لا يمكن احتمالها شعبياً.

الشركات العملاقة العابرة للقارات، تعلمت من تجارب سابقة، ولم تعد مستعدة لتحدي الإدارة الأميركية. الفرنسيون أظهروا سرعة استجابة لقرارات الإدارة الأميركية دون أن يلتفتوا لتصريحات حكومتهم، فقررت كبريات شركاتهم التي دخلت السوق الإيرانية بصفقات كبيرة الانسحاب على الفور، حتى لا تقع تحت مقصلة ترمب.

الجميع أخذ تحذيرات ترمب على محمل الجد، فالعقوبات لن تقتصر على إيران وحدها، بل ستشمل الأشخاص والكيانات التي تخرقها، وفي ذلك رسالة صريحة للبنوك والشركات الصينية والأوروبية التي تستثمر المليارات في السوق الأميركية ولا تستغني عن مصارف نيويورك في تعاملاتها التجارية.

الأكيد أن العقوبات على إيران ستكون عنواناً جديداً من عناوين الحرب التجارية العالمية التي أطلقتها إدارة ترمب، وساحة من ساحاتها. تحاول طهران الاستثمار في حالة اضطراب حاصلة في العلاقات الدولية بين الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتسجيل نقاط لصالحها تخفف قدر المستطاع من تأثير العقوبات الأميركية عليها.

ربما يكون هذا ممكناً على المدى القصير، لكن أبعد من ذلك سيغدو الأمر صعباً، خاصة مع نية واشنطن تنويع خياراتها وتصميم حزم جديدة من العقوبات يستحيل معها على الدولة الرافضة خرق جدار العزلة المفروض على طهران، وأخطر من ذلك التهديد بعمل عسكري إذا ما استمرت طهران في تحدي إرادة واشنطن، وتهديد جيرانها.

السؤال الذي يخص المنطقة يدور بشكل رئيسي حول تأثير العقوبات الأميركية المشددة على دور إيران الإقليمي. هل يستمر تدخل إيران في شؤون دول الخليج العربي والعالم العربي أم يتراجع بفعل العقوبات؟

منحت العوائد النفطية إيران فرصة للإنفاق على وكلائها في المنطقة، وحتى عندما كانت تخضع لعقوبات دولية، كانت قادرة على الوفاء بمتطلبات التدخل الخارجي وأكلافه. لكن مشاكل إيران الاقتصادية مرشحة للتفاقم، وحالة التذمر الداخلي من تبعات الدور الخارجي تتنامى بشكل كبير وعبرت عن نفسها بحركات احتجاج واسعة اجتاحت مدنا كبرى.

لكن من الصعب رؤية القيادة الإيرانية وهي تتراجع عن ممارسة لعبتها المفضلة في الإقليم. سيمثل هذا التحول تراجعاً عن جوهر فلسفتها في الحكم، وربما نهاية مشروعها في إيران. ولهذا يعتقد خبراء في الشأن الإيراني أن طهران سترد على العقوبات بإثارة المزيد من المتاعب للمنطقة العربية، مستفيدة من السياسة الأميركية التي تفتقر لرؤية واضحة في الشرق الأوسط تتعدى الملف الإيراني. لكن هذا لن يفيدها.

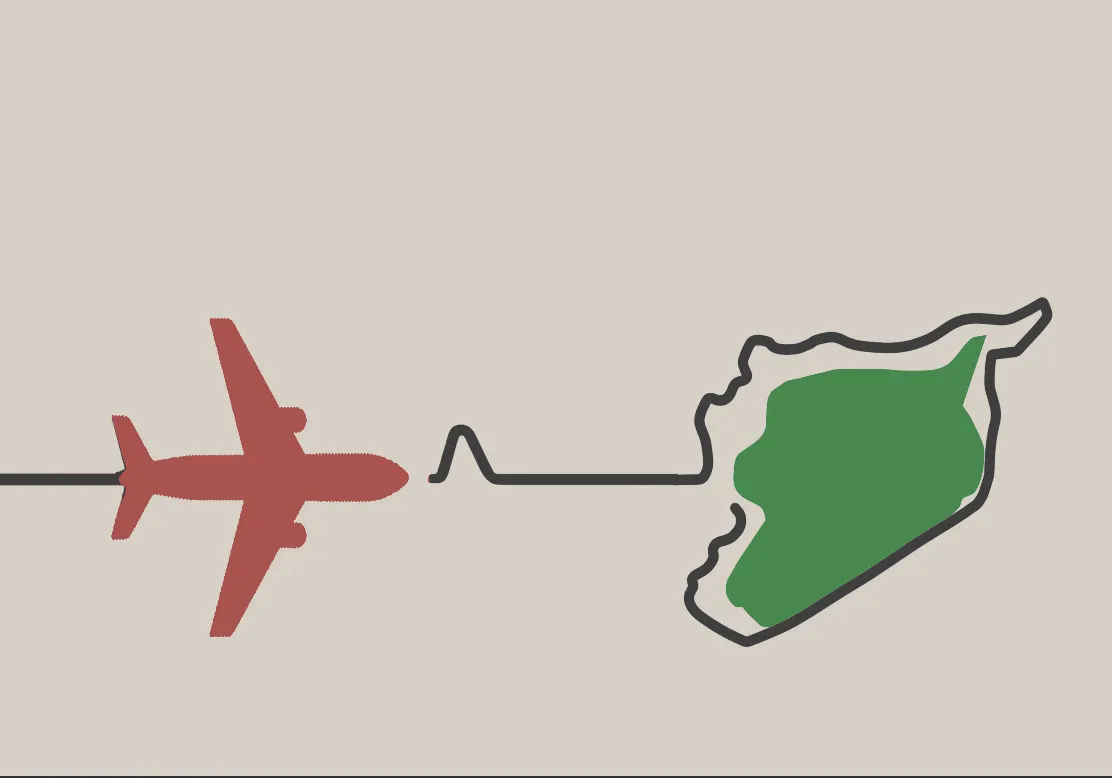

سوريا على وجه التحديد مثال على عدم الوضوح في الرؤية الأميركية، فبينما تحاصر واشنطن طهران اقتصادياً، تترك لموسكو ترتيب الوضع في سوريا بما يشمل دور إيران في تقرير مستقبلها.

الأشهر القليلة المقبلة ستكون حافلة بالرهانات حول مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن، فالتصعيد الجاري حاليا قد يراوح مكانه لفترة من الوقت، وقد ينفجر بمواجهة عسكرية كبرى إذا ما تجاوزت إيران حدودها مع إدارة أميركية مستعدة دائماً للحرب. لكن في أوساط النخبة الأميركية ثمة من يعتقد أن المفاوضات بين الطرفين ممكنة في ظل العقوبات، فهل ترضخ طهران لإدارة ترمب على غرار ما فعلت كوريا الشمالية؟

١٤ أغسطس ٢٠١٨

١٤ أغسطس ٢٠١٨

تحاورت مع صديق يبحث عن تفسير لإعلان مرض أسماء الأسد، وكيس المصل معلق بارتجال فوق رأسها في الصورة الثابتة، وكأنها في مشفى سوري عمومي، وليست زوجة الرئيس الإله، وحقيبتها على الأرض، وزوجها إلى جانبها كما في الأفلام الهندية، يقوي من بأسها ويشدُّ من عضدها، أو أنه لا يثق بالطب الفارسي والروسي. وقال الصديق: هذا يحتاج إلى تأويل، في بلد اعتادت على الكتمان. فقلت: إن أسماء ليست خطراً على أحد.. ليست رئيساً لفرع أمني، مثل رستم غزالة، أو قائداً مثل عصام زهر الدين، وهي أم أولاد الرئيس الذي قد يكون بينهم الوريث الثالث، ولم تقترف خطأ بتصريحات كاشفة.. وليس لهذا التأويل ما يبرره، النساء عادة دروع بشرية في الدفاع أو الهجوم، لكن الأغنية كشفت الأمر لبعض النابهين: سيدة السرطان مرشحة للرئاسة.

سرطان وردة الصحراء سكر خفيف، أيضا سوبر ستار. فقد غنى شادي أسود للضحية مواسياً لها قبل أن تبرأ. سرطانها ليس أكثر من نزلة شعبية أو كذبة، سرعان ما سيعلن القصر الجمهوري جلاء المرض عن "ست الكل"، لقب أم منجل الجديد، ونحتفل بعيدين للجلاء: جلاء الاستعمار الفرنسي عن سوريا، وجلاء الاستعمار السرطاني عن جسد السيدة الأولى. الاستعماران الروسي والإيراني قدما بدعوة لمحاربة الإرهاب.. ليسا احتلالين، ستطول الإقامة نصف قرن على الأقل. إسرائيل قالت: الأسد آخر ملك علوي لسوريا. الرجل قدّم خدمات هائلة لشعبه، جعل مليوناً منهم شهداء، ونصفه نازحاً.. الاستعمار سيغير قفازاته.

صباح الحادي عشر من شهر آب اللهاب، ظهر الدخان الرمادي من مدخنة صحافة القصر الجمهوري السوري، وتبيّن من الأغنية أنّ زوجة الرئيس مرشحة للرئاسة. القيصر بوتين، قال للرئيس الأسد الذي حكم ما يقارب العقدين وراثة عن أبيه الجمهوري، الذي حكم ثلاثة عقود: يجب أن تتخلى عن "المسؤولية". لنتذكر أنّ محمد بن نايف قال لولي العهد محمد بن سلمان، مكرهاً غالباً: "الحين ارتحت" وجاء دورك. ستبقى في الظل معززاً مكرماً، تحكم من وراء زوجتك. كثير من الممثلين في أدوار البطولة يتحولون للإخراج. طبعاً لن يكتب الرئيس مذكراته.. المسؤول العلوي لا يكتب مذكراته. الأغنية التي غناها شادي أسود عنوانها "ياسمينة الشام"، بُثت بسرعة، وأوحت بهذا التأويل. العنوان قريب من "وردة الصحراء". لقد أثمرت أخيراً بطولة ملايين السوريين، استشهاداً تحت البراميل والقنابل العنقودية والكيماوية والسكتة القلبية، ثمرة، وهي أن تتولى زوجة الرئيس الرئاسة، غالباً لدورتين.

من مساوئ الصدف أنّ ملوكنا يتبعون السنّة الغربية، وينسبون الزوجة إلى أنسابهم، فأسماء الأخرس بعد الزواج صارت أسماء الأسد.. ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. يقال إنّ الأسد لا يخلو بيته من العظام، وقد أخفى الأسد سماوات سوريا بالقبوات. القبوات هي كرشة محشوة بالرز، هي المقاومة والممانعة والديمقراطية الشعبية. هي الشفافية. ستخفى مجازر سوريا بياسمينة الشام.

لكن شجاعة القصر الجمهوري الذي واجه 86 دولة كبيرة، منقطعة النظير، انتصر النظام بمساعدة دولتين هما روسيا وإيران، وسيرافق هذا الانتصار دحر وردة الصحراء لمرض السرطان. ويقال إنّ مرحلة جديدة من الشفافية ستبدأ، ذلك المصطلح الذي تكرر على ألسنة موظفين في صندوق دولة أسود شديد الكتمان والعزل، يعبر فيها عن الموت تحت التعذيب بالسكتة القلبية، وعن الزكام بالسرطان، وعن الوحدة والحرية والاشتراكية بأضدادها: تفرقة، عبودية، رأسمالية.

لقد كان طغاتنا ينالون الشرعية من ساسة الغرب، وكانوا يتقربون إليهم زلفى بقرابين منها: قمع الحركات الديمقراطية إسلامية أو يسارية، وقد خف قمع الثانية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، فلم تعد تخيف، بل باتت سنداً للطغاة، وبأمر آخر هو قرابين النساء وحقوقها، ليس كل النساء، المرأة العلمانية بخاصة، أو التي في حكمها، لقد بلغت عهد التميمي شهرة لم تبلغها النجيبات العتاق المراسيل. أسماء الأسد كانت إحدى جسور الأسد إلى أوروبا، فأسماء هي ابنة الغرب، تتقن اللغة والعادات، وهي جميلة. ابن سلمان منح المرأة السعودية رخصة السواقة، ففرح بها الغرب وطالب بالمزيد من الإصلاحات، ولم يغضب إلا لاعتقال امرأتين أو ثلاث، ليبراليات، أغدقت عليهن الألقاب بلا حساب. وهذا حسن، فحكوماتنا لا تغضب لشيء، بل تُسر بالاعتقالات، وتفرّق بين الرجل والمرأة في كل شيء إلا في العقاب، بل إن عقاب المرأة أنكى.

السيسي نفسه كان يكرر للصحافة، بل يكاد أن يمنُّ على الغرب، الذي ليس في برلماناته كل هذا العدد من "الولايا" والحريم، أن برلمانه الذي يسميه المصريون بالبرطمان، وهي زجاجة شديدة الإحكام لعمل المخللات، فيه ستون امرأة. التقارير الغربية تنتقده بشدة، وربما تخفي شماتتها، لكن الساسة الغربيين يحمدونه على مكافحة الإرهاب، الذي لم يكن معروفاً في مصر بعد. هو نفسه قال بلغته الركيكة إن العنف الحكومي يسبب الإرهاب ويولده: "طلّع نار يطلع قصادك مية نار".

النساء ضعيفات في بلادنا. عندما اختار الأسد نجاح العطار نائبة له بين ثلاثة نواب للرئاسة، ليسوا مصابين بالسرطان، قال مراسل صحيفة معروفة مبتهجاً: إن في التعيين سبع رسائل ذكية، وعدّدها، ولم يذكر الثامنة، وهي أنها ضعيفة وعجوز، ومهيضة الجناح. والحقيقة أن ثمة فرقا كبيرا بين اعتقال الذكر واعتقال المرأة، فحصتها من التعذيب والعار مضاعفة.

كما أن سوريا عربية الهوى، وليست مثل بنغلاديش وباكستان وتركيا، وهي دول إسلامية غير عربية، تولت فيها نساء الرئاسة مثل خالدة ضياء الرحمن، وحسينة واجد، وتانسو شيللر، حتى شجرة الدر التي تولت الحكم كانت غير عربية الدماء.. العرب لا يولون النساء إلا وزارة الثقافة. كانت زوجات بعض الخلفاء يأمرن وينهين، أمثال الخيزران وزبيدة، لكن لم يحكمن.. لم يحدث أن تولت سيدة عربية دفة الحكم بعد الإسلام، ويبدو أنّ سوريا تستعجم.

النساء إما جميلات فينفعن للإثارة والإعجاب، أو كبيرات فينفعن في التذكير بالأمومة والاحترام. الاستعطاف بالنساء وارد بعد قرون من الظلم، واعتبارهن من أدوات الشيطان.

إنها لإحدى الكُبر، وأغرب توطئة للرئاسة.. لقد اختار القصر الجمهوري بطولة الضحية.

لا "مجتهد" في سوريا، مجتهدها هو السرطان، وللمرض فوائد كثيرة.. الشامان القديم لم يكن يتولى الشامانية، وهي كهانة القبيلة، إلا بعد مرض عضال، لعل أسماء الأسد هي الشامان السوري المرتقب.

١٤ أغسطس ٢٠١٨

١٤ أغسطس ٢٠١٨

لم يعد خافيا على أحد أن نظام الحكم العربي المستبد -على طول وعرض الرقعة العربية باستثناءات محتشمة- يحرص على أن يستثمر بشكل ذكي، وعلى وجه أمثل في نكبة سوريا إلى أبعد الحدود. ومن ثم، فلا هَمّ للحكام العرب إلا أن يروا في المسلسل الدامي بالشام حلقاتٍ طويلةً ومفعمةً بألوان الآلام وبُعد الآمال؛ ولا يهمهم إنهاء الحرب فيها إلا أن يكون ذلك عين رغبتهم، يساير سلسلة الأهداف التي رسموها على طول الأيام والسنين التي مرت، وذلك راجع لعاملين اثنين:

أولهما: ذاتي؛ يتمثل في الانتفاع من إطالة أمد الأزمة، فبها يدبرون تحصين بقائهم على العروش، وما يعنيه ذلك من الاستمرار في مراكمة الثروات باحتكار الموارد والمقدرات.

وثانيهما: موضوعي؛ يتجلى -أساسا- في عدم القدرة على رسم خارطة طريق لإخراج البلاد من النفق المظلم بالنظر إلى حجم التدويل الذي شهدته القضية السورية والتشعبات التي امتدت إليه أذرع التدخلات بإزاء حالة الوهن العربية، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الأطراف التي تدير الصراع ميدانيا وسياسيا؛ الممثلة في إيران بدءا من خلال تواجدها العسكري الذي لا تخفيه، عبر أوجه بارزة في الحرس الثوري، أو من خلال ذراعها اللبناني المتجسد في وجود عناصر من حزب الله.

وروسيا لاحقا التي التحقت بركب المتدخلين في الصراع. وأمريكا وتركيا اللتان تدخلتا لخلق التوازن العسكري الذي يخدم مصالحهما، ويؤَمّن لهما تأثيرا معينا لضمان مقعد المشاركة في تسوية سياسية ما بعد إنهاء الصراع، لترسم نقاط الاشتباك العسكري والاقتصادي. وكل ذلك يُعبّر عن حجم هذه الأطراف ووزنها في الوضع الجديد لسوريا؛ وهي ملامحُ أساسيةٌ يفتقر إليها النظام العربي المتسم بالصعف السياسي داخليا وتراجع القَبول الشعبي، والتبعية الخارجية التي تعكس ضعف القرار السيادي لديها.

التعاطي البارد مع ملف اللاجئين يعكس مستوى الشماتة التي طبعت الموقف العربي الرسمي بتعاملها مع المهجّرين السوريين، ورغبة الحاكم العربي بالاحتفاظ بهم داخل حدود دولته شهودا على "خطأ" الشعب السوري

فالأنظمة العربية لا يهمها استتباب الأمن، وعودة الوضع الطبيعي، بأي شكل وتحت أية تسوية سياسية أو حل عسكري؛ بل تدفع هذه الأنظمة في اتجاه تأزيم الوضع وتعقيده، لمزيد من الصراع والاستنزاف، وذلك لهدف رئيس هو الإبقاء على معالم الوضع الكارثي لأزمة القرن فزاعة للشعوب المضطهدة والتواقة لغد الحرية والانعتاق؛ ولسد الطريق أمام أية حركة تغييرية جادة في الشارع العربي، بل واغتيال فكرة التحرر من الأصل أمام مخاوف تَكرار ما حدث، وإنتاج سيناريو سوريا جديدة بالدول العربية.

لذلك لا نستغرب معاناة اللاجئين السوريين بالدول العربية، سواء في تلك التي رحبت بهم، أو في تلك التي تركت الباب مواربا ولم تحسم أمرها؛ والوضعان -معا- اللذان أنتجا التعاطي البارد مع الملف إنما يعكس مستوى الشماتة التي طبعت الموقف العربي الرسمي في تعاملها مع المهجّرين السوريين، ورغبة الحاكم العربي في الاحتفاظ بهم داخل حدود دولته شهودا على "خطأ" الشعب السوري الذي قرر الخروج من عباءة النظام المجرم، عِوض حِفظ كرامتهم وتجنيبهم ذل السؤال. أو بصورة أخرى هو انتقامٌ آخرُ من السوريين خارج بلادهم، وعقاب لهم غير مباشر على اختيارهم الثورة والاحتجاج، وخوضهم تجربة الخروج والعصيان التي نفذوها ضد طغمة الأسد، ومن خلال هذا العقاب غير المباشر تبعث منظومة الحكم العربية برسائلَ جديةٍ لشعوبها، مفادها "كُلِ القُوت وانتظر الموت، لا ثورة ولا بقرة". فالنظام العربي موحد واحد إذا ما تعلق الأمر بتوطيد أركان الحكم وتقويض إرادة الشعوب.

مثلا؛ فبقدر ما نصلي في المسجد الصلوات الخمس، فإن تذكيرا موازيا يعقب الفراغ من العبادة كلما هم الإنسان العربي بالخروج من المسجد، حين يجد بالباب تلك الشهود البريئة على أزمة النظام العالمي والعربي المنافقين المتواطئين. تذكير بحِرمة الاحتجاج ضد رغبة الحاكم المُؤلَّه واختياراته، وإن أتت زورا أو نطقت بهتانا وكفرا. وتشكل المناسبات والأفراح التي تلتئم فيها العائلات، امتحانا حقيقيا للسوريين اللاجئين في البلدان العربية، وهو ما يضيف عبئا نفسيا –بالدرجة الأولى- إلى معاناتهم، وكل ذلك مما يُحسِن النظام العربي استثماره في ترهيب الناس وتهديدهم بالحال الذي آلت إليه أوضاع الشاميين، وتحذيرهم من عاقبة التفكير في الانتفاض والصدع بالحق، ومآل التعبير عن التذمر ورفض الظلم.

إن أنظمة بهذا الخبث لحري بها أن تصلح نفسها قبل فوات الأوان، وأن يتحرك الرجل الرشيد إن وُجد في دوائرها وسُمح له بإبداء الرأي قبل خروج الأمر عن السيطرة والمناورة. ولو تعقلت قليلا هذه الأنظمة، وأدارت عين بصيرتها حول ما انتهت إليها نظائرها من التفكك لاستجابت لمطالب أبنائها، وأكرمت ضيفها. لكن.. قد أسمعت لو ناديت حيـًا ولكن لا حياة لمـن تنادي ولو نارٌ نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد، وما أنت بمسمع من في القبور، فقد غدت أنظمة قهر وجور، ولا ريب أن عاقبتها الخسران والثبور مهما زعمت لنفسها التقوى والصلاح، ومهما رفعت من شعارات المجد الزائف.

١٤ أغسطس ٢٠١٨

١٤ أغسطس ٢٠١٨

عاش السوريون أكثر من خمسين عاماً في ظل نظام أمني عميق. ولم يكن سوري واحد بمن فيهم أكبر المسؤولين خارجه، وليس له ملف أمني، تكتب فيه سيئاته قبل حسناته، وتسجل فيه كل حركاته واتصالاته بما فيها حماقاته، إضافة إلى مواقفه وتصريحاته، كما يكتب فيه أسماء أقاربه من الأصول إلى الفروع، وتضاف أسماء بعض الأصدقاء والصديقات. وباختصار، كان الملف الأمني لكل سوري، كما يقول السوريون، يشبه «جراب الحاوي»، يحوي كل شيء، وكل ما يمكن جمعه من معلومات عن صاحب العلاقة.

ونظراً إلى تعدد الأجهزة الأمنية وتنوعها بين الأمن السياسي والجنائي والعسكري والجوي والمخابرات العامة، وصولاً إلى مكتب الأمن في رئاسة الجمهورية، فقد اعتاد كل جهاز أن يضع ملفاته بصورة مستقلة عن ملفات الأجهزة الأخرى، تمييزاً لاستقلاليته، وإبرازاً لعمله ومعلوماته في خدمة النظام، وهكذا صار للسوريين ملفات في أغلب الأجهزة، إن لم نقل كلها، وكانت معاملات السوريين في العمل والسفر، وحتى الزواج وغيرها تتطلب موافقة أكثر من جهاز في غالب الأحوال، تعبيراً عن السلطة الأمنية العميقة لنظام الأسد، الذي كان يرسم سياساته، وينسق جهود أجهزته بصورة مركزية على أعلى مستوى في السلطة.

ومما لا شك فيه، أن وجود وممارسات النظام الأمني حيال السوريين، وتدخله في حياتهم، وصياغتها بما يخدم النظام واستمرار بقائه، كانت بين أسباب ثورتهم عليه، وكان شعار الحرية أبرز شعارات الثورة بما يعنيه من ضرورة الانعتاق من سلطة أجهزة تغولت على حقوقهم وحياتهم وأجبرتهم على العيش وفق أنماط وأساليب وقيم لا تتناسب وأدنى معايير الحياة الإنسانية المعاصرة.

ورغم التحفظات الإقليمية والدولية، التي أحاطت بثورة السوريين لأسباب متعددة ومعقدة، فإن الثورة باعتبارها فعلاً سياسياً مناهضاً للاستبداد والديكتاتورية والنظام الأمني العميق، حازت تأييداً عالمياً واسعاً في العامين الأولين، كان بين تعبيراته اعتراف إقليمي ودولي بتمثيلاتها السياسية، وتقديم مساعدات مختلفة للسوريين، وتعاطف مع موجات اللاجئين الهاربين من جحيم القتل والدمار.

غير أن تطورات سلبية، أحاطت بالثورة، لم تكن معزولة عن سياسات نظام الأسد وحلفائه، ولا عن تدخلات إقليمية ودولية، كانت تصنف نفسها «داعمة للثورة»، سعت إلى عسكرة الثورة وأسلمتها وتطييفها، بحيث تم استغلالها حاضنة لجماعات التطرف والإرهاب من «جبهة النصرة» إلى «داعش» وغيرهما، وتسلل أعضاء منها بين أوساط اللاجئين والمهاجرين إلى دول الجوار والأبعد منها، مما دفع دولاً كثيرة إلى استخدام ذلك حجةً في تحويل ملف الثورة السورية من ملف سياسي إلى ملف أمني، بحيث انتقلت متابعته من الجهات السياسية والدبلوماسية إلى الجهات الأمنية وأجهزة المخابرات في دول الجوار السوري وغيرها، وهكذا تحول السوريون بمن فيهم قياداتهم السياسية المعارضة إلى أسماء وأرقام في الملفات الأمنية الإقليمية والدولية، وصارت متابعتهم مسؤولية مباشرة لأجهزة المخابرات لتجمع عنهم كل المعلومات الممكنة على نحو ما كان يفعل نظام الأسد، لكن بطريقة عصرية، وأكثر تنظيماً وجدوى، وسرعان ما صارت معلومات وتقارير أجهزة المخابرات في مختلف الدول مصدر معلومات ومواقف القادة من السياسيين والمعارضين في اجتماعاتهم مع الشخصيات السياسية والقيادات الأمنية في تلك الدول، وبذلك نزعت الصفة السياسية للقضية السورية، ومما فاقم هذا الوضع تدخل الأجهزة الأمنية والاستخبارية للدول في شؤون وسياسات الجماعات المسلحة للمعارضة، وإخضاع الأخيرة لشروط الأولى في كل خطوة تقوم بها أو تعتزم القيام بها.

إن الآثار الأهم في تحول القضية السورية إلى قضية أمنية بالنسبة إلى دول الجوار والأبعد منها، هو انعكاسها على أشكال التعامل مع السوريين، خصوصاً في ظل أمرين اثنين، أولهما ظاهرة اللجوء والهجرة، والثاني ظاهرة الإرهاب، وكلاهما صار خاضعاً لمتابعة الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغم ما بينهما من اختلافات، مما ضيّق على السوريين في نيل ما هو حق طبيعي يقرّه القانون الدولي مثل اللجوء إلى البلدان المختلفة، طلباً للحماية من القتل والاعتقال والملاحقة، حيث أغلقت أغلب دول العالم أبوابها في وجه السوريين، وأخضعت المقيمين فيها للمتابعة الأمنية الشديدة في كل القضايا بما فيها حق الإقامة ولمّ شمل العائلات والتنقل والعمل والسكن والحصول على المساعدات الإنسانية.

وقد أضاف هذا التحول أعباء جديدة على السوريين، وخلق صعوبات متزايدة تضاف إلى صعوبات ما خلفته حرب نظام الأسد وحلفائه عليهم من خسائر وترديات، وصلت إلى حد الكارثة، وبات التحرك في مواجهة هذا التحول أمراً ضرورياً، ليس من جانب السوريين وحدهم، إنما من جانب المنظمات الدولية والإنسانية خصوصاً المعنية بحقوق الإنسان وقضايا اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والإعلام، ليس من أجل وقف تدهور وتردي أوضاع السوريين فقط، وإنما للحفاظ على حقوق إنسانية كرسها القانون الدولي طوال عقود مضت، يجري انتهاكها أو منع تطبيقها تحت حجج وادعاءات، لا تستند إلى حقائق وإثباتات في أغلب الأحيان.

١٣ أغسطس ٢٠١٨

١٣ أغسطس ٢٠١٨

منذ البداية، في مارس (آذار) 2011، اختارت القيادة الروسية تعريفها لانتفاضة الشعب السوري والتزمت به.

منذ البداية، اعتبرت أن المسألة برمّتها مؤامرة «أصولية» و«إرهابية» على نظام آل الأسد. ثم بعدما تحرّك بعض العرب وبعض العالم على وقع القمع الدموي للانتفاضة، أضافت موسكو عنصراً جديداً إلى تعريفها هو «رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة».

لم يتأثر هذا التعريف لا بتزايد القمع ولا تكرار المجازر، ولا استخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة... بل، ولا حتى عمليات التطهير العرقي والطائفي الممنهج، المنتهي أخيراً باستخدام الحافلات الخضراء.

إطلاقاً، واصلت روسيا - ومعها الصين - الدفاع عن القمع والتهجير... سياسياً عبر «الفيتوهات» في الأمم المتحدة وإجهاض «مبادرة جنيف» الدولية، ثم عسكرياً، بدءاً بالجسر التسليحي الجوي... وانتهاء بالتدخل المباشر دعماً للنظام على الأرض.

وكما نتذكر، بعد «عسكرة» الانتفاضة الشعبية... ولاحقاً، وسط تبدّل مُريب في الأدوار، تراجعت الجهود الدولية بالتوازي مع نكوص موقف واشنطن عن دعم الانتفاضة الشعبية السورية. ثم، مع التفاف موسكو على «مبادرة جنيف» بابتكارها «مسار آستانة»، تحقّق للقيادة الروسية هدفان مهمّان:

الأول، الإمعان في «عسكرة» الانتفاضة وشقّ صفوف المعارضة عبر تهميش القيادات المدنية المعتدلة العاقلة، التي تآمر الجميع - تقريباً - ضدها من أجل إخراجها من المعادلة لمصلحة ممثلي ميليشيات محسوبين على أطراف إقليمية ودولية. وبالتالي، جرى تزكية مزاعم موسكو بأن لا وجود لانتفاضة شعبية معتدلة، بل كل ما هناك مؤامرة «أصولية» و«إرهابية» مسلحة مدعومة من الخارج.

والثاني، سحب تركيا، التي كانت في بدايات الانتفاضة عُمقاً سياسياً ولوجيستياً لها، إلى الخندق الروسي - الإيراني الذي كان يخوض معركة بشار الأسد ضد شعبه. لقد رضخت تركيا لتهديدات موسكو بعد إسقاطها طائرة الـ«سوخوي - 24» الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وكان وراء الرضوخ التركي عاملان أساسيان، هما: إحجام حلف شمال الأطلسي «ناتو» عن التضامن مع أنقرة بوجه تهديدات موسكو، وإصرار إدارة باراك أوباما على المراهنة على الميليشيات الكردية في الشمال السوري وتسليحها ودعمها، متجاهلة مخاوف أنقرة ومناشداتها واشنطن تفهم تلك المخاوف. وهكذا، بين «مطرقة» الكرملين و«سندان» أوباما، انقلب رجب طيب إردوغان على كل مقاربته لما يحدث في سوريا، وارتضى الانخراط في تنسيق مباشر مع الروس والإيرانيين.

في هذه الأثناء، مع توالي الأحداث المتسارعة منذ أواخر عام 2015، لمصلحة تعزيز وضع جيش الأسد ميدانياً، خبا الكلام الدولي عن الانتقال السياسي. ومع صمت تركيا الفعلي في هذا الشأن، وتكرار واشنطن القول: إن مهمتها الميدانية في سوريا لا تخرج عن مقاتلة تنظيم داعش، كانت إيران تواصل التنسيق مع الروس لضمان استعادة نظام الأسد السيطرة على كامل أراضي سوريا.

صحيح، أن الكرملين خرج بمبادرة جديدة، الغاية الحقيقية منها التعجيل بدفن «جنيف» نهائياً هي «جولات سوتشي» (التي استضافتها وتستضيفها روسيا)، لكن المُعلن كان مواصلة «المتاجرة» بفكرة المفاوضات... بينما يغذي الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا الأوهام بإثارته مسائل تفضيلية كتلك المتعلقة بدستور جديد وانتخابات، وما إلى ذلك من أمور إجرائية لا تقدّم ولا تؤخر في الأولويات الميدانية.

وهنا، بما يخصّ الأولويات الميدانية، في ظل غياب أميركي متعمّد وشبه كامل عن المشهد، ودور إسرائيلي ناشط في الكواليس، وعجز عربي غير جديد، وعجز تركي مستجد ولكن ملحوظ... دفعت كل من روسيا وإيران باتجاه الحسم العسكري النهائي. ولكن تفادياً للإحراج، وتزويقاً للصورة المأسوية البشعة لعمليات الحصار والتهجير المستمرة - طبعاً، بحجة «مقاتلة التنظيمات الإرهابية» - خرجت دبلوماسية موسكو بمصطلح «مناطق خفض التصعيد». وبالفعل، «باع» الروس هذا المصطلح للمجتمع الدولي مستفيدين من الارتباك الغربي بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2016.

أصلاً، حتى قبل اختراع أكذوبة «مناطق خفض التصعيد» كانت «المُصالحات» القسرية التي يعقدها النظام بدعم روسي - إيراني مع ممثلي سكان المدن والضواحي السورية المُحاصَرة بالتجويع والقصف، تنتهي بالتهجير الجماعي إلى محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

غدا التهجير إلى إدلب استراتيجية سياسية - عسكرية، تماماً، كتجاهل جيوب «داعش» المكشوفة لأسلحة الجو الروسية والأميركية والإسرائيلية والنظامية في أنحاء مختلفة من بادية الشام، ناهيك من ضواحي دمشق وخط الهدنة مع إسرائيل على نهر اليرموك. إذ بينما كانت الصواريخ وحمم القصف تحرق الأخضر واليابس وتهجّر وتقتل الألوف من المدنيين، كانت المفاوضات تعقد مع «جيوب» التنظيم المتطرّف لنقل مسلحيه بأمان!

والحقيقة أنه، بعد المجزرة الفظيعة التي ارتكبها «داعش» في محافظة السويداء في أواخر يوليو (تموز) الماضي، ذكر كثيرون من أبناء المحافظة، أن مسلحي «داعش» الذين ارتكبوا المجزرة كانوا من الجماعات التي نقلها النظام في حافلات من ضواحي دمشق، وأن قوات النظام لم تدافع عن المدنيين ولم تعترض سبيل «الدواعش»، مع أن النظام والروس كانوا يضغطون لتجريد أبناء السويداء من أسلحتهم كي يرسلوا أولادهم من رافضي أداء الخدمة العسكرية الإلزامية (نحو 50 ألف شاب) للقتال في إدلب.

في أي حال، بعد مجزرة السويداء، ربما ضعُفت - مؤقتاً على الأقل - حجة نقل أبنائها للقتال في إدلب، إذ بات منطق الأمور يستدعي بقاءهم في محافظتهم المهدّدة. غير أن الصورة العامة لسوريا في ظل التصوّر الروسي تستدعي الانتهاء من وجود عشرات الآلاف ممن تعتبرهم موسكو «إرهابيين» في ريف إدلب.

هنا، تتجه الأنظار مجدّداً إلى تركيا.

لا شك، أن وضع القيادة التركية حالياً حرج، فهي من ناحية تواجه كابوس إلغاء كل مكتسباتها الميدانية والسياسية في سوريا. ومن ناحية أخرى، تتعرّض لـ«حرب اقتصادية» أميركية مفتوحة بعد احتجاز أنقرة القس أندرو برنسون، الأمر الذي فاقم الخلاف المزمن حول الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا.

كل الطرق تؤدي الآن إلى إدلب... ولكن أي طريق سيسلك الرئيس إردوغان في هذه الفترة الحرجة؟

١٣ أغسطس ٢٠١٨

١٣ أغسطس ٢٠١٨

بعد أن دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات، ومن الواضح أنه سيعرض عليها شروطاً جديدة لاتفاقية جديدة، من شأنها، أو هكذا يرغب، علاج الثغرات التي انسحب بسببها من الاتفاقية النووية التي وقعها سلفه الرئيس أوباما. أهم تحفظات ترامب على الاتفاقية السابقة أنها لم تعالج نقطتين محوريتين في نشاطات إيران السياسية في المنطقة، النقطة الأولى الصواريخ البالستية. النقطة الثانية حول نشاطاتها العدائية لدول المنطقة، إضافة -بالطبع - إلى التوقف عن تطوير مفاعلاتها النووية، بالشكل الذي يمنعها من امتلاك أسلحة نووية. ربما أن المرشد علي خامنئي يستطيع أن يوقف - ولو تكتيكياً - نشاطاتها المتعلقة بالصواريخ البالستية، أما نشاطاتها المتعلقة بالعمل على التدخل في شؤون المنطقة، وتقمص دور نصرة المستضعفين، والتي يصفه الإيرانيون أحياناً بتصدير الثورة، فهو مادة دستورية آمرة، ورثها خامنئي من الدستور الذي ورثه عن مؤسس الثورة الخميني، وتعديل دستور الخميني في عرف كهان إيران، هو في معاييرهم كتغيير (الدين)، أو بلغة فقهية مثل (تغيير الثابت من الدين بالضرورة).

فهم يعتبرون الخميني، وإن لم يصرحوا بذلك علناً، في درجة الأنبياء المرسلين، أو الملائكة المطهرين. وليس لدي أدنى شك أن ترامب يعلم ذلك، ويعرف يقيناً أن إيران الكهنوتية لا تملك تغيير مثل هذه المواد الدستورية الآمرة، من هنا يأتي طلب ترامب، الذي هو في تقديري تكتيك ذكي، ومناورة لاستقطاب جزء من الإيرانيين إلى موقف الأمريكيين، وإظهار نظام الجمهورية الإسلامية في إطار يظهر الخامنئي وأركان نظامه في خانة اليك، فإن قبل بالتخلي عن الدستور، وأمر بتعديله، فهو يدق أول مسمار في نعش جمهورية الخميني، وأن رفض العرض، فالعقوبات ستخنق نظامه، وتؤدي به إلى الانهيار حتماً. كما أن ملالي إيران، بكل تفرعاتهم، المتشددون منهم والإصلاحيون، لا يمكن أن يتماهوا مع العصر وشروط البقاء، فالنزعة العدوانية التي ينتهجونها لن يقبل بها عالم اليوم إطلاقاً، وتحول النظام في إيران من (الثورة) إلى (الدولة)، هو شبه مستحيل، إذا لم يكن هو المستحيل بعينه، والمثقفون في إيران يدركون ذلك تمام الإدراك، لكن هيمنة الحرس الثوري على القرار السياسي في إيران، يجعل قراراً كهذا بمثابة العملية الانتحارية بالنسبة لهذه المؤسسة العسكرية، التي نمت وتعاظمت، حتى أصبح الإيرانيون اليوم يحسبون حسابها بجميع فئاتهم، بما فيهم رجال الدين أنفسهم، وعلى رأسهم علي خامنئي نفسه.

الآن حزمة من العقوبات الأمريكية جرى تطبيقها على إيران، غير أن الحزمة الثانية واللاحقة ، والتي ستطبق بعدها بثلاثة أشهر، هي الأخطر، وهي الكفيلة بخنق الاقتصاد الإيراني خنقاً مميتاً، وليس في مقدور الإيرانيين مواجهة مصيرهم إلا بالتخلي عن توجهاتهم العدوانية، والاتجاه في سلوكياتهم السياسية إلى التخلي عن العنف والشغب وإثارة الفتن والمشاكل لدول الجوار.

لذلك فالملالي الآن في مأزق، وأمامهم خيارات أحلاه في منتهى المرارة، لهذا فلا أعتقد أن الإيرانيين قادرين على الخروج من هذا النفق المظلم الذي وجدوا أنفسهم فيه، إلا بتنحية رجال الدين عن السلطة بانقلاب عسكري، واستحواذ جنرالات الحرس الثوري على مقاليد الحكم، وإلا فإن جمهورية الخميني ستنهار حتماً.

١٣ أغسطس ٢٠١٨

١٣ أغسطس ٢٠١٨

كان مفاجئاً أن تبادر موسكو إلى وضع ما سمّتها خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. إذ لم يُعرف عن المسؤولين الروس أي تعاطفٍ، ولو بالحد الأدنى واللفظي، مع محنة هؤلاء، ولم تستقبل موسكو أي لاجئ مقتلع من بلاده. وخلافا لذلك، فقد أسهمت في عملية تشريد هؤلاء بالقصف المتكرّر لمدنيين، أو مرافق مدنية، وذلك منذ مطلع العام 2016، فترةً لا تقل عن ثلاثين شهرا. وقامت بتنظيم عملية نقل مدنيين في ظروف قسرية من أماكن إقامتهم، كما حدث أخيرا في درعا ومحيطها، وكما جرى من قبل في الغوطة الشرقية. ولم تبال يوما بمصير المدنيين أو أوضاعهم.

وأمر يثير العجب أن يكون طرفٌ شريك في التسبّب بمأساة هؤلاء هو من يتطوّع لأداء هذه المهمة، وحتى قبل أن تنتهي العمليات الحربية، علماً أن موسكو لم يسبق لها أن تحدّثت يوما عن وقفٍ لإطلاق النار، مكتفية بترديد تلك العبارة الملتوية عن خفض التصعيد. وغالبا ما كان يعقب إطلاق هذه العبارة، أو عقد مؤتمرات حولها في الأستانة وسوتشي، زيادة التصعيد من موسكو وحلفائها.

وبينما تتحدّث الأمم المتحدة هذه الأيام عن أعداد مهولة من المدنيين، مهدّدين بالتشريد، في حال استهداف مدينة إدلب، وبينما لا تكتم موسكو عزمها مع حلفائها من مليشيات إيران على شن حملة عسكرية على هذه المحافظة في شمال البلاد، فإنها تنهمك، في الوقت نفسه، بإعداد ترتيبات لعودة اللاجئين! وتجري اتصالات مع دول الجوار لهذا الغرض. وكان لافتاً أن مسؤولين روسا امتدحوا التجاوب اللبناني الرسمي "الممتاز" مع هذا الملف. وواقع الأمر أن اللاجئين السوريين تعرّضوا لمختلف اشكال التنكيل والتضييق والتشهير، لحملهم على العودة عُنوة إلى بلادهم، فيما سبق لقوى لبنانية، وخصوصا منها حزب الله، أن أسهمت في اقتلاع اللاجئين من ديارهم، وذلك تحت أنظار السلطات اللبنانية.

من حق اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم، في ظروف آمنة وكريمة، لكن هذه الظروف غير قائمة الآن. وحملهم على العودة، أو الضغط عليهم بهذا الاتجاه، لا يعني سوى الشروع في فصل جديد من فصول تعريضهم لأفدح الأخطار. هذا في وقتٍ يُدرك فيه القاصي والداني أن الحرب لم تضع أوزارها في هذا البلد، ولا يلوح في الأفق حل سياسي من النوع الذي اشتملت عليه قرارات الأمم المتحدة ووثائقها. ولم تدفع موسكو من جهتها، منذ حلولها، بصورة مباشرة، في هذا البلد في سبتمبر/ أيلول 2015، نحو أي حل سياسي، فقد انهمكت على الدوام بالحلول العسكرية التي تنال بصورة كثيفة من المدنيين، وقد تم اختراع مؤتمرات أستانة وسوتشي لهذا الغرض، ولصرف الأنظار عن مؤتمر جنيف المرعيّ دوليا.

والبادي بوضوح أن موسكو تستغل السلبية الدولية تجاه الوضع السوري المأساوي، وتسعى إلى ملء هذا الفراغ بإطلاق مبادراتٍ تضمن مصالحها في هذا البلد، مع محاولة تعظيم هذه المصالح (مضاعفتها) على المدى البعيد. وقد وجدت في محنة اللجوء ورقة قابلة للاستخدام السياسي، فمن جهةٍ يمكن، عبر لعب هذه الورقة، الإيحاء للأوروبيين أن في وسع موسكو تحريرهم من "عبء" اللجوء السوري، وتنظيم عودة اللاجئين، بانتظار التجاوب مع هذا الطرح، بممارسة ضغوط على اللاجئين. وفي مقابل ذلك، وبدون أن تتوقف الحرب (ومع استمرار وجود مليشيات إيران متعدّدة الجنسيات)، فإن على أوروبا المساهمة المالية في إعادة الإعمار. وخلال ذلك استئناف الاتصالات مع دمشق. وينسحب الأمر نفسه على دول الجوار: الأردن ولبنان وتركيا. وبحيث يتم، حسب الخطة، إيواء اللاجئين في مراكز إيواء مؤقتة (وللمرء أن يتخيل أحوال هذه المراكز، والبيئة السياسية والأمنية المحيطة بها)، وعلى أمل أن يشكل وجود هؤلاء عامل ضغط على دول عديدة، منها دول خليجية، للمسارعة بالإسهام المالي في إعادة الإعمار! وتتحدث تقارير عن شركات روسية، تتأهب للقيام بهذه المهمة، إلى جانب شركات أخرى، يمكن للمرء أن يتوقع أن تكون صينية وعراقية ولبنانية وإيرانية وسواها.

وأقل ما يقال في ملامح هذه الخطة أنها تضع العربة أمام الحصان، وتتعمد خلط الأوراق، وتقوم على الاستثمار والاتجار السياسي والاقتصادي بمحنة ملايين البشر، من دون منحهم أي أمل جدّي بالكرامة والأمن والسلام، مع "تهديد" اللاجئين بوضعهم أمام حملة تشهير جديدة ضدهم، إذا ما امتنعوا عن العودة، في ظروفٍ لا تسمح لهم أبداً بالعودة. وباستثناء لبنان الرسمي الذي "أبدع" في ممارسة كل أشكال التنكيل باللاجئين، بما في ذلك التحريض العنصري العلني، فإن أصداء الخطة الروسية تبدو باهتةً لدى الدول المعنية. اذ تقوم الخطة على خلط الأولويات، وعلى تأخير ما ينبغي أن يكون متقدّما، وتقديم ما هو متأخر على سلم الأولويات، استنادا إلى قناعة متزايدة لدى موسكو تنُبئ بها جملة سلوكها، بأن في وسعها أن تقرّر وحدها مصير سورية، ومصير السوريين، من دون تدخلٍ من أحد، بمن في ذلك السوريون أنفسهم.

والراجح أنه سيعود من قد قرّر العودة، قبل السماع بالخطة الروسية، كحال اللاجئين في لبنان الذين واجهوا عداءً مقيتاً، لا سابق له في تاريخ العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني، وتلقوا بعض التضامن من قوى وشخصيات لبنانية نزيهة، لكنه لم يمنع التحريض الطائفي والعنصري عليهم، مع رعاية رسمية لهذا التحريض. وسوى هؤلاء، فإن بقية اللاجئين السوريين، على امتداد العالم، لن يروا في الخطة سوى محاولة فرض عبودية دائمة عليهم في وطنهم، هذا من دون أن تتوقف تطلعاتهم إلى عودة كريمة آمنة، تزول فيها الظروف التي أرغمتهم، ولأول مرة في حياتهم، على اللجوء القسري.

١٣ أغسطس ٢٠١٨

١٣ أغسطس ٢٠١٨

لم تعد سيناريوهات تعامل النظام السوري مع عقدة "إدلب" متعددة ومعقدة، فقد بات الاحتمالات تنحصر في خيارين محددين؛ يقوم الأول على تحقيق تسوية، ويستند الثاني إلى تصعيد المواجهة. وفي الوقت الذي تشي تصريحات الأمم المتحدة إلى احتمال التصعيد، فإن تركيا لا تزال تراهن على مسار التسوية، لكن سلوك النظام السوري المفضل منذ التدخل الروسي يقوم على المزج بين الخيارات، حيث يبدو النظام وكأنه غير ملتزم بالاتفاقات التي تعقدها روسيا مع مختلف القوى، وتلعب روسيا دور الوسيط مرة أخرى وفق سلسلة من الألعاب أصبحت مكشوفة.

إن خطوط اللعبة الروسية في سوريا تعتمد على إقناع جميع اللاعبين أنها تمتلك خيوط اللعبة التي تؤهلها للقيام بدور الوسيط، كجهاز توازن بين الأطراف الدولية والإقليمية التي ترتبط بجماعات المعارضة المسلحة المحلية. وبذلك، أعفت نفسها من تهمة الاحتلال والقتل والتدمير، رغم أن كافة عمليات النظام تتمتع بتغطبة جوية روسية، في ذات الوقت الذي تقوم به بدور الوساطة بين الأطراف الدولية والإقليمية المتزامنة مع عملية العزل والقضم والتطهير العسكري لقوات المعارضة المسلحة، تحت مسمى "المصالحة" في مناطق تخضع لاتفاقات "خفض التصعيد".

السلوك الروسي في سوريا بالتعامل مع عقدة "إدلب"، لا يختلف كثيرا عن سلوكها في المناطق الأخرى، فقد استبق الرئيس السوري بشار الأسد المحادثات محادثات "أستانة 10" بالإعلان عن أن "هدف الجيش السوري حاليا محافظة إدلب"، وهو ما ظهر جليا مع تصريحات رئيس وفد النظام السوري إلى "سوتشي - أستانة 10"، حيث هدد بشار الجعفري بعملية عسكرية لاستعادة محافظة إدلب التي تسيطر على معظمها المعارضة المسلحة. وقال الجعفري: "إذا عادت مدينة إدلب بالمصالحات الوطنية فهذا ما تريده الحكومة السورية، وإذا لم تعد فإن للجيش السوري الحق باستعادتها بالقوة". ووصف وجود القوات التركية في الشمال السوري بالاحتلال، وتوعد بطردها.

خطوط اللعبة الروسية كوسيط توازن ظهرت مع تصريحات رئيس الوفد الروسي في ختام اجتماع "أستانة 10" ألكسندر لافرينتييف، في 31 تموز/ يوليو 2018، بأنه ليس ثمة حديث في الوقت الحاضر عن هجوم عسكري واسع النطاق ضد المسلحين في محافظة إدلب السورية، وذلك بانتظار إنجاز تسوية مع تركيا في إطار مهلة للتعامل مع إدلب بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تهديدات النظام بالتصعيد، ولذلك عاد لافرينتييف ليؤكد في نفس الوقت على إصرار موسكو على ضرورة قطع دابر المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة، وفي مقدمتها "جبهة النصرة". وتابع: "لذا فقد دعونا المعارضة المعتدلة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الأتراك من أجل حل هذه المشكلة،".

وصرح لافرينتييف بأن روسيا مستعدة لدعم جهود المعارضة السورية المعتدلة في دحر الإرهابيين في المنطقة إذا احتاجت لذلك، مشيرا إلى الوفد الروسي عرض بشكل صريح دعمها لممثلي المعارضة في سوتشي. وأشار لافرينتييف إلى أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى فهم مشترك لكيفية محاربة الإرهاب في سوريا، قائلا إن الإرهاب لا بد من مكافحته حتى هزيمته التامة وفي أسرع وقت ممكن. ورغم تصريحات لافرينييف بعدم وجود حملة شاملة في إدلب، فإن وزارة الدفاع الروسية عادت وأشارت إلى ضرورة تطهير هذه المنطقة من "الإرهابيين"، وهي ذات الذريعة التي استخدمت في كافة مناطق "خفض التصعيد"، إذ أشارت وزارة الدفاع إلى أن "الإرهابيين"، بدأوا يشنون هجمات على "القوات الشرعية" شمال سوريا.

إذا كان ثمة جدل حول وجود منظمات "إرهابية" في مناطق "خفض تصعيد"، كما هو حال درعا والغوطة الشرقية، ومع ذلك تم تصعيدها، فإنه لا جدال حول وجود منظمات تعتبر "إرهابية" في إدلب، بل ثمة توافق بين معظم المتجادلين على أن إدلب في قيضة "الإرهابيين"، فهي تعتبر ملاذا لتنظيمات مصنفة كحركات إرهابية، تصنف كسلالات تتبع تنظيم "القاعدة"، وعنوانها الأبرز "جبهة النصرة" التي تحولت إلى "جبهة فتح الشام" ثم إلى "هيئة تحرير الشام"، وقد أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك تنظيم "حراس الدين" الأقرب للقاعدة، والذي اندمج في "حلف نصرة الإسلام"، فضلا عن جماعة أنصار الدين، والحزب الإسلامي التركستاني المكون من أقلية الإيغور الصينية، الأمر الذي جعل الصين تفكر في المشاركة في معركة إدلب. فرغم أن السفارة الصينية بدمشق أشارت إلى عدم دقة ترجمة تصريحات السفير الصيني بدمشق بأن "جيش بلاده مستعد للمشاركة في معركة إدلب أو أي مكان آخر في سوريا لمكافحة الإرهابيين، وخاصة الإيغور القادمين من الصين، إلا أنها أوضحت أن الصين تتمسك بالحل السلمي والسياسي، غير أن ذلك لا ينفي وجود مصلحة للصين في محاربة مقاتلين صينيين من أقلية الإيغور المسلمة، المنضوين ضمن "حزب تركستان الإسلامي" الذي يقدر عدد أعضائه بنحو 2500 شخص في إدلب.

تدرك تركيا طبيعة اللعبة الروسية، وأن دخول قوات النظام السوري مسألة وقت، وهي تحاول تحقيق بعض المكاسي عن طريق تسوية. فقد اتفقت دمشق وطهران وموسكو على تأجيل الهجوم مؤقتا على إدلب، والسماح لتركيا نفسها بالتعامل مع التهديدات التي تنبثق من جماعات إرهابية منفصلة في المنطقة، لكن هذا الحل الوسط، لن يدوم طويلا؛ فتركيا في ظل أزمتها باتت الحلقة الأضعف مع التدهور الحاد في علاقة أردوغان بالغرب، وسوف تتنحى جانبا مع التصعيد، وتكتفي بالحصول على تنازلات غير ذات قيمة، الأمر الذي دفعها إلى الإسراع بمحاولة فرض واقع جديد للمعارضة السورية المسلحة في محافظة إدلب من خلال تأسيس "الجبهة الوطنية للتحرير" في 1 آب/ أغسطس 2018، والتي تضم معظم فصائل المعارضة المسلحة في الشمال، وهي: "جبهة تحرير سوريا" تشكلت بعد اندماج حركتي "أحرار الشام" و"نور الدين زنكي"، وكذلك "ألوية صقور الشام"، و"جيش الأحرار"، و"تجمع دمشق"، إلى جانب "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي أعلن عن تأسيسها في أيار/ مايو الماضي، وتضم 11 فصيلاً؛ وهي "فيلق الشام" و"جيش إدلب الحر" و"الفرقة الساحلية الأولى" و"الفرقة الساحلية الثانية" و"الفرقة الأولى مشاة" و"الجيش الثاني" و"جيش النخبة" و"جيش النصر" و"لواء شهداء الإسلام في داريا" و"لواء الحرية" و"الفرقة 23". وقالت الفصائل في بيان التأسيس، إن الاندماج يأتي كنواة لـ"جيش الثورة القادم"، ليشكلوا بذلك أكبر كيان عسكري معارض للنظام قوامه قرابة 100 ألف مقاتل، حسب مصادر هذه الفصائل، وهو رقم لا يخلو من مبالغة، حيث يمكن الحديث عن أقل من نصف هذا الرقم. وقد تجنبت تركيا وضع أي قيادات قد تثير التساؤلات في المناصب القيادية العليا، وفضلت قيادات عملت طويلا في إطار "الجيش الحر" الذي عمل لسنوات مع أمريكا في غرفة "الموم" التي كانت تعمل في إطار برنامج المخابرات الأمريكية السري لدعم المعارضة "المعتدلة" قبل إنهائه والتخلي عنه.

خطوط اللعبة الروسية في إدلب لا تختلف عما حصل في كافة مناطق خفض التصعيد، حيث تقوم روسيا بلعب دور الوسيط للتسوية ظاهريا، في الوقت الذي يعمل النظام السوري على التصعيد عسكريا

لم يبلغ المسؤولون الأتراك قادة الفصائل المتحدة بالأفكار الموجودة في ذهن أنقرة، حسب إبراهيم حميدي، فالأفكار التركية تتضمن أيضاً إعطاء مهلة لـ"هيئة تحرير الشام" كي تحل نفسها، بحيث ينضم السوريون من التحالف ضمن الكتلة الجديدة، و"إيجاد آلية" للأجانب من المقاتلين لـ"الخروج من سوريا بعد توفير ضمانات"، ويشمل ذلك "العزل" أو "التحييد" أو "الإبعاد" للمقاتلين الأجانب الموجودين في "حراس الدين" و"الجيش التركستاني الإسلامي". وقد واصل الجيش التركي تحصين نقاط المراقبة التي تصل إحداها إلى حدود محافظة حماة جنوب إدلب، في وقت حصلت أنقرة على مهلة من موسكو في اجتماع سوتشي الأخير للبحث عن "تسوية" للشمال، بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية - الألمانية - الفرنسية - التركية في 7 أيلول/ سبتمبر المقبل.

خلاصة القول أن خطوط اللعبة الروسية في إدلب لا تختلف عما حصل في كافة مناطق خفض التصعيد، حيث تقوم روسيا بلعب دور الوسيط للتسوية ظاهريا، في الوقت الذي يعمل النظام السوري على التصعيد عسكريا، ثم يعمد إلى خلط المسارات بعد خلق واقع ميداني جديد. ولهذا، فإن مسألة التسوية تعبد الطريق أمام التصعيد، وبهذا فإن عودة إدلب إلى النظام السوري هو مسألة وقت في محاولة للحد من الخسائر المتوقعة.

١٢ أغسطس ٢٠١٨

١٢ أغسطس ٢٠١٨

ترد في تصريحٍ لبطريرك روسيا الأرثوذكسي معلوماتٌ مفاجئةٌ، تلقي أضواء على أحد مسوّغات الحرب التي شنتها روسيا ضد شعب سورية، تحت شعارٍ لطالما اعتقدنا أنه من ابتداع المخابرات السورية، وها هو البطريرك يخبرنا أن جيش روسيا اعتمده مع شيءٍ من التصحيح، فلم يعد "الأسد أو نحرق البلد"، بل "الأسد ونحرق البلد".

يقول البطريرك إن علاقات الكنيسة الروسية مع آل الأسد قديمة، وإنهم كانوا حلفاء للبيزنطيين وقفوا إلى جانبهم في الصراع على المشرق وسورية. يضيف البطريرك إنه هو من أنقذ بشار الأسد وليس بوتين، وهو من أقنع الرئيس الروسي بالتدخل عسكريا في سورية، ولذلك أصدرعام 2015 بيانا أيّد شن غارات جوية في سورية، واعتبرها جزءا من "معركة مقدّسة".

بصراحة، كنت أستخفّ شخصيا بترّهات البطريرك، وأرى فيه شخصا يعيش في الحقبة السابقة للعصر الوسيط، وأن مواقفه تفسّر بغربته المرضية عن العالم، وتخلفه الذهني الذي تمليه في العادة معتقداته الدينية المتطرّفة، والتي تحدّد مواقفه السياسية بما تسبّبه من كوارث "مقدّسة" بين البشر، لكنني أميل اليوم إلى قراءة تصريحاته باعتبارها جزءا تكوينيا من خيارات روسيا الرسمية التي يخالطها ضربٌ من هوس ديني، يجعل الأسد مركز "معركة مقدسة "في سورية، وقضية كنسية روسية تتجسّد فيه شخصيا، يضمن وحده، من دون بقية خلق الله، بقاء سورية "بؤرة جيوسياسية روسية"، حسب قول أحد كبار قادة الجيش الروسي: الجنرال فيدوروف الذي تحدّث عن وضع خاص، يجب أن تأخذه روسيا بالاعتبار، يرتبط باختيار الرئيس السوري من "المجلس العلوي الأعلى في الساحل".

تلتقي الكنيسة الروسية وعسكريتاريا موسكو على بشار الأسد، الأولى بسبب دور أسرته في التعاون مع بيزنطة ضد المسلمين، والثانية بحجة أنه شخصيا مصلحة جيوسياسية روسية، تختارها الجهة التي يذكّر البطريرك بدورها التاريخي إلى جانب بيزنطة، ويجدّد قتالها اليوم ضد "الإرهاب الإسلامي" دورها التاريخي حليفا تلتقي عنده تشابكاتٌ تاريخيةٌ واستراتيجيةٌ ودينيةٌ دفعت روسيا إلى احتلال سورية لإنقاذه هو وجماعته، وفاءً لعلاقة قامت قبل أكثر من نيّف وألف عام مع بيزنطة، اخترقت خلالها العالم الإسلامي، وها هي موسكو ترد لهما الجميل، وتحتل سورية لفرضهما بالقوة على شعبها الذي يرفضهما، وللمحافظة على مؤسّساتهما الطائفية من جيشٍ ومخابرات، والتي بنتها روسيا، وتحارب اليوم معها في إطار علاقة تتبنّى الكنيسة والدولة الروسية فيها موقفا موحد المنطلقات، يندمج مجلس الساحل الأعلى فيه عبر شخص بشار الذي لا بديل ولا مثيل له، ويلتقي في شخصه عفن التاريخ الكنسي مع التطلّع الاستعماري المستعاد، والتخلف الطائفي الذي قتل السوريين، ودمر دولتهم ومجتمعهم، تحت إمرة روسيا.

تقول تصريحات البطريرك والجنرال الروسيين إنه لا علاقة لخلفيات الموقف الروسي بظاهره، بل تستأنف صراعا كنا نعتقد أنه عفا عليه الزمن، يتبنّاه عندنا قتلة باسم الدين، تقول تصريحات الروس إن الحال هناك ليس أقلّ جهاديةً من الحال هنا، وأن روسيا تعتبر بشار الأسد جزءا من الحرب المقدّسة ضد السوريين، لن تتخلى عنه، لأن وجوده مصلحة روسية فوق سياسية، تفسّر خلفياتها هذه تصريح لافروف بشأن رفض إقامة حكومة سنية في دمشق، وحديث البطريرك عن حرب روسيا المقدّسة في سورية.

إذا كان هذا التشابك الذي أفصحت عنه التصريحات يفسّر ما خفي من سياسات روسيا تجاه وطننا، لماذا فاتنا المغزى العميق لحديث بطريرك روسيا عام 2015 عن حرب روسيا المقدّسة في سورية، وحديث لافروف عن منع قيام الدولة السّنية.

١٢ أغسطس ٢٠١٨

١٢ أغسطس ٢٠١٨

نشهد سلسلة نتائج غير متوقعة للحرب السورية. فبينما أفسدت الحرب ذات بين تركيا والولايات المتحدة، عززت وعمقت علاقات أنقرة- موسكو على نحو غير مسبوق.

السؤال المطروح اليوم هو: بما أن طبيعة العلاقات التركية الروسية بدأت تتغير في سوريا، هل تفسد بعض المشاكل الميدانية هذه العلاقات؟

أجلت تركيا وروسيا بعض المشاكل وتمكنتا من العمل بشكل "منسجم". وصلنا الآن المرحلة الأخيرة من الحرب السورية. يجب قراءة المشهد من جديد في جميع المجالات، وعلى الأخص في أربع قضايا.

مستقبل الأسد، والوضع السياسي للمعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، وعلاقة موسكو مع تنظيم "بي كي كي" الذي استولى على "تمثيل" أكراد سوريا، ومشكلة إدلب.

تثير هذه القائمة فضول الكثير من المحليين السياسيين والعسكريين والاستخباراتيين، الذين يسعون لاستشراف كيفية تأثير الوضع المحتقن حاليًّا على العلاقات التركية الروسية. ومعظمهم يتوقع حدوث مشكلة خطيرة بين البلدين.

من أجل تحديد مدى خطورة المشكلة ينبغي قراءة حجم وعمق التعاون بين أنقرة وموسكو. وعند النظر من هذه الناحية يتضح أن سوريا عمومًا وإدلب خصوصًا مسألة "ثانوية".

فالعلاقات التركية الروسية تجاوزت المسألة السورية بأشواط، وهي تتقدم بخطوات واثقة على العديد من الصعد بدءًا من الاقتصاد والطاقة، وحتى التجارة والسياحة والدبلوماسية والتعاون العسكري والاستخباري.

هذا التقدم والتعاون المتنوع يعزز قوة روسيا في مواجهة الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وليس سرًّا أن الجناح الجنوبي للناتو "تراخى"، وهذا يثير قلق الغرب.

منذ أن اكتشف طرق وأدوات ممارسة السياسة التركية، والرئيس الروسي يبدو أنه بنى استراتيجيته بصبر كبير على موقف الغرب الذي لا يبعث على الثقة، تجاه تركيا.

وبشكل عام، يبدو أن بوتين يمتلك المرونة والبصيرة اللتين تتيحان له إدارة الأمور في سوريا دون مواجهة مشاكل مع تركيا. وبينما يترك بعض المسائل للوقت، سيلقي بسؤولية المشاكل الأخرى كبي كي كي، على عاتق الغرب.

بالنتيجة، مستقبل الأسد والمعارضة المدعومة تركيًّا أمر يمكن مناقشته لاحقًا. وبي كي كي مشكلة متأصلة في المنطقة. أما إدلب فهي مشكلة تكتيكية تُرك حلها لتركيا. العلاقات التركية الروسية تتمتع بأهمية كبيرة إلى درجة أن بوتين لن يسمح لمشكلة إدلب بأن تفسدها.

١٢ أغسطس ٢٠١٨

١٢ أغسطس ٢٠١٨

ننهار وينهار العالم من حولنا وتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وتثور البراكين من فوق رؤوسنا وتضيق الأرض بنا وتبقى الأم شامخة وملجأً لنا عند الشدائد والمصائب. لا أعلم عن البقية، من أين يستمدون قوتهم لكني أتكلم عن نفسي أني أستمد قوتي من صبر أمهاتنا، أمهاتنا اللاتي فقدن أولادهن بالمعتقل، أمهاتنا اللاتي صار أولادهن بخانة المفقودين، أمهاتنا اللاتي سقط أولادهن بين شهيد وجريح ومبتور اليد ومبتور الساق، أمهاتنا الجبل الشامخ. أمهاتنا يعلمن جيداً أننا نحن معشر الرجال الذين ندعي القوة والعظمة والجبروت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والسقوط.

جميعنا نرى في أمهاتنا مصدر قوة وضعف، قوتها في صبرها وجلدّها على الصعاب والمشاق، وتحملها للألم الذي يعتصرنا ونخبئه في أعماقنا، ولكنها تشعر به وتدركه بأمومتها ومشاعرها الجياشة وعاطفتها الحنون فتلجأ إلى المساعدة والعون دون طلب أو إذن. هي الحضن الرؤف الذي أخذ على عاتقه مساعدة وحماية جميع أبنائه دون استثناء، ومصدر قوتنا في ثباتها وصبرها على أهوال الأمور وشدائدها. فكم من أم فقدت ولدها في سجن ومعتقل، وكم من أم فقدت أمها شهيد أو فقيد، تحمل في قلبها ألم وحزن لا تحمله الجبال ولا تستطيع، ومع ذلك تحمله أمهاتنا وتخبئه دون أن تبديه لأحد، لأنها تحاول أن تساعد وتصبّر من حولها على شدة الفاجعة وصعوبتها. فالأب يحزن وكذلك الأخ والأخت، فلا يجدون أقوى من عزيمة الأم وصبرها ومساعدتها لهم رغم كونها الأشد وجعاً. فهي فقدت فلذة من كبدها تجتاحها عواطف الحزن والغم، مع ذلك لا تبديها خوفاً على الأخرين من أبنائها، وتثبيتاً لقلوبهم على تحمل الصعاب والفقد.

أجد في أمي مصدر قوة لا ينقطع ولا يتأثر بما يجري من حوله رغم الشدّة وصعوبة العيش في بلد ينهش فيه القوي الضعيف، وتضيع حقوق أبنائه بين مغتصب وجلاد ومتآمر وخائن. كل ذلك تجده في سوريا، البلد المتمزق والمتأكل والمظلوم شعبه تحت مباركة ورعاية دولية وأممية. كل ذلك يهدف إلى تحطيم معنويات أبنائه وتمزيق بلادهم وتحطيم أحلامهم ومعنوياتهم، فأنت حين تنظر إلى ذلك البلد المغصوب أرضه وحريته، ستجد الكثير ممن تحطمت أحلامهم وآمالهم وأخذت تتبدد مع الظلم الراسخ فوق الأرض والشعب. لكن بين ثنايا ذلك الظلم والقهر والخوف، ستجد دائماً أشخاص يبنون الأمل ويعيدون الثقة إلى أبناء سوريا. تلك المحاولة تأتي من أشدهم خوفاً وحزناً، تأتي من الأمهات أولاً، تستعجب أمرها وتحسدها وتشجعها كل ذلك في آن واحد، فلا يوجد في سوريا أم لم تفقد أحد أبنائها أو أقاربها. لن تجد في بلدي أي أم لم تفجع على غالي، لن تجد هناك أي أم لم تنزف دموعها دماً ونار، وصدقني لن تجد هناك في سوريا أي أم من أمهاتنا لم يجتاح الحزن والقهر والخوف قلبها.

هذه هي حالها، ومع ذلك ورغم الحزن والخوف والقهر، فهي كانت وستبقى أول مدرسة للصبر والشجاعة والثبات في وجه ذلك كله، فهي التي وقفت في وجه الظالم وتحملت ما تحملته ولا زالت تتحمل ذلك كله لأجل الباقي من أبنائها. فرغم سنين الظلم والحقد المنتشر فوق أرض بلدي لم تفقد الأم الأمل والشجاعة، فهي تتضرع إلى الله كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة ليحمي الباقي من أبنائها، وتسأله الرحمة لمن فقدتهم منهم. وتُعلم أولادها الصبر والشجاعة والثقة بأن الله حق، وأن الحق سيدوم وستزول الغمة عنهم وتتغير أحوالهم وتتحقق أحلامهم وآمالهم بالله فقط. ثقة جاءت من الإيمان الذي في قلبها الحزين، ثقة بالله لم تفقدها أبداً، بأن ما يصيبها ويصيب أبنائها من خوف وفقد وفقر، فهو كله من عند الله ليجزيهم بخير من لدنه. تعلم أبنائها بأن الصبر حكمة، وأن النصر آت لا محالة، وأن الله معهم وبجانبهم رغم كل الأهوال والشدائد.

تعلمني أمي بأن لا أخسر آخرتي إن كنت قد خسرت كل شيء في دنياي، فما عند الله أكبر وأعظم. تعلمني أمي بأن أخي لم يمت ولم يفارق الحياة حين تقول إنه شهيد في الجنة يقف على أبواب الرحمن يسأله الجنة لمن خلفه من إخوانه. حين أبكي تعلمني أمي أن الدموع لا تُخفف شيئاً من الأوجاع بقدر ما يخففها الثقة بالله وذكره والنجدة به والتضرع إليه. تقول بأن كل ما حدث ويحدث هو اختبار من عند الله لعباده الصابرين فكن منهم يا ولدي واعلم أن الخير من الله، وأن الشر من الأنفس الضعيفة ومن الشيطان فإيّاك إياك أن تفقد ثقتك وتوكلك على الله فيما يصيبنا ومن حولنا، واعلم أن الظلم لا يدوم وإن طال أمده. أمهاتنا قُوتنا، حين تسمع منها ذلك الكلام تتشجع وتصبر، ولكن حين تنظر في عينيها وفي الحزن الساكن فيهما، تستحقر كل أمر عظيم في عينيك، فمصيبتها أجل وأعظم وأكبر من أي مصيبة سيمر بها إنسان على وجه الأرض، ومع ذلك تصبر وتتعلم من صبرها الكثير والكثير في طريق النجاة. صدقني حين أقول لك لا توجد أي كلمة من كلمات العالم أجمع، تخفف من حزن الأمهات الذين فقدوا أبنائهم وأحبابهم. لكنك ستجد في عيون الأمهات ألف مواساة تخفف من حزنك، وستجد في كلماتهن الدواء لكل داء قد يصيبك، أسأل الله تعالى أن يخفف عن أمي وجميع الأمهات ما أصابهن من حزن وألم، وأن يبدلهن بخير من لدنه يفرح به قلوبهن ويعيد البسمة إلى شفاههن.