٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

تشير التقارير من العاصمة النمسوية، فيينا، إلى مشاورات حثيثة يجريها الروس والأميركيون، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سورية. ولا يبدو لقاء فيينا مختلفاً كثيراً عن اللقاءات السابقة التي أجريت في الأعوام الثلاثة الماضية فيما عُرف بمسارات "جنيف 1" و"جنيف 2"، فيما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج، سواء على صعيد مصير الرئيس السوري، بشار الأسد، أو حول شكل المرحلة الانتقالية وترتيباتها.

وجاء اجتماع فيينا الذي عقد قبل أيام، وضم وزراء خارجية أميركا وروسيا والسعودية وتركيا، من دون حضور لممثلي المعارضة السورية، بمثابة اعتراف صريح بأن الصراع في سورية لم يعد بحال صراعاً محلياً أو إقليمياً، وإنما بات صراعاً دولياً بامتياز. وهو انعكاس للتحولات السريعة التي شهدتها الساحة السورية، خصوصاً بعد التدخل العسكري الروسي، والذي قلب الحسابات السياسية والجيوبوليتيكية. بل الأكثر، أنه اعتراف واضح وصريح بأن موسكو، وليست دمشق، هي من يفاوض، ومن يتحدث باسم الأسد.

نحن إذاً، إزاء تحول بنيوي وجذري في طبيعة الصراع الدائر الآن فى سورية، ما يستدعي، بالضرورة، تحولاً فى بنية المفاوضات وأطرافها ومساراتها. وهو ما دفع دولاً إقليمية إلى إعادة ترتيب أوراقها، ومحاولة تشكيل قوة ضغط، حتى لا تنفرد القوى الدولية بالتفاوض وتقرير مصير سورية، من دون اعتبار لمصالح هذه البلدان وآرائها. لذا، شهدنا تحركات سعودية وتركية مكثفة، طوال الأيام الماضية، بهدف التوصل إلى صيغة "ما"، من أجل إنهاء الصراع في سورية.

ما خرج عن اجتماع فيينا، حتى الآن، لا يعدو كونه مجرد أفكار عامة، أهمها ما طرحه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سواء فيما يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية المقترحة، والتي قد تتراوح بين 6 و18 شهراً، أو بإمكانية ترشح الأسد في نهاية هذه المرحلة. وهو ما رآه بعضهم تنازلاً روسياً، خصوصاً بعد أن كانت روسيا تصرّ على أن يظل الأسد في السلطة، حتى نهاية فترته الرئاسية الحالية عام 2021. يتناغم ذلك مع ما صدر عن أحد النواب البرلمانيين الروس الذين زاروا دمشق، أخيراً، وصرّح أن "الأسد مستعد لتنظيم انتخابات رئاسية، والمشاركة فيها، ولكن، بعد التخلص من تنظيم الدولة "داعش".

لا يحمل الطرح الروسي فقط استخفافاً بالمعارضة السورية، وبأرواح مئات آلاف السوريين الذين سقطوا منذ بدء الثورة، فضلا عن ملايين المشردين واللاجئين، وإنما أيضاً بالمجتمع الدولي كله، وعدم اكتراثه بما حدث طوال السنوات الأربع الماضية، فقد نجحت موسكو، ومن خلفها طهران وحلفاؤها، فى الوصول بسقف التنازلات الممكنة إلى حد الإبقاء على الأسد، على الرغم من كل جرائمه وكوارثه، في السلطة ضمن أي ترتيبات ممكنة للمرحلة الانتقالية.

"تبدو روسيا كما لو كانت الطرف الوحيد الذي سوف يستفيد من مآلات أي مخرج للأزمة السورية، بغض النظر عن طبيعة هذا المخرج وشكله"

وقطعاً، سيُصاحب أي حديث أو ترتيبات بشأن مصيره، بعد هذه المرحلة، إعطاءه ضمانات سياسية وقانونية، تضمن عدم محاسبته على تلك الجرائم التي ارتكبها، أو محاكمته عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية. بكلمات أخرى، إننا إزاء عملية "إنقاذ" روسية للأسد، لا تضمن فقط تحصينه مستقبلاً، وإنما أيضا تجعله لاعباً شرعياً وأصيلاً فى ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تجري مناقشتها حالياً.

بل الأنكى، أن تستخدم روسيا كل حيلها وألاعيبها من أجل خفض سقف التوقعات الخاصة بمآلات المحادثات الحالية، حيث تطرح عدم دعوة إيران إلى محادثات فيينا كما لو كانت تنازلاً، في مقابل تراجع واشنطن عن رفض وجود الأسد في المرحلة الانتقالية، حسبما أشارت التقارير الإخبارية الواردة من فيينا، وهو ما يبدو أن واشنطن على استعداد لقبوله.

يشير الموقف الروسي من بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية وبعدها إلى أمرين، أولهما أن موسكو باتت اللاعب الرئيسي والأهم في الصراع في سورية، والذي في وسعه أن يحدد وجهة الصراع ومآلاته، وربما الحل النهائي للأزمة. وثانيهما، أن في مقدور موسكو إعادة رسم التوازنات والتحالفات فى المنطقة، من خلال تقوية موقف حلفائها وتوفير الحماية الإقليمية لهم، خصوصاً بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

بكلمات أخرى، تبدو روسيا كما لو كانت الطرف الوحيد الذي سوف يستفيد من مآلات أي مخرج للأزمة السورية، بغض النظر عن طبيعة هذا المخرج وشكله. وقد عززت من موقعها على طاولة المفاوضات، بعد تدخلها العسكري المباشر في سورية، وتحولها من مجرد وسيط، ولو غير نزيه، إلى لاعب أساسي في الصراع.

وإذا كان متوقعاً أن تجتمع الأطراف الإقليمية والدولية للأزمة السورية، بعد أيام قليلة في فيينا، من أجل ترجمة الطرح الروسي إلي اتفاق أو وثيقة، يمكن على أساسها التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فإن مصير الأسد بات معروفاً، وهو أنه سيظل في السلطة طوال المرحلة الانتقالية، ما يعني العودة إلى "نقطة الصفر" مجدداً، مثلما حدث بعد اتفاق جنيف 1، الذي ظل مجرد حبرٍ على الورق.

٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

طرح تصريح وزارة الخارجية الروسية ، حول قيام وفد من "الجيش الحر" بزيارة موسكو ، آلاف التساؤلات حول (ممن مؤلف هذا الوفد ..؟ ، ومن يمثل ...؟ ، وماذا يمكنه أن يقدم لروسيا في هذه الفترة من عدوانها على سوريا..؟) .

لعل قبل الإجابة على هذه التساؤلات نحن بحاجة لمراجعة بسيطة لأيام قليلة خلت ، وتحديداً مع إنطلاق العدوان الروسي في 30 أيلول الماضي ، حيث كثر الحديث عن مصطلح "الجيش الحر" ، بين نفي وجوده ، وتعزيزه و تكثيف ظهوره ، و لكن رافق هذا ، حملة تكاد تكون الأعنف والأشد تركيز على إغتيال أبرز قياداته و العاملين في مجاله ، و الذين حافظوا على البقاء تحت جناحيه رغم كل المحن ، لإستبدالهم بالأشخاص المطلوبين و القادرين على تحقيق ماهم مرسوم ومخطط من كل جهة .

ومن الواضح أن "الجيش الحر" الموجود على الأرض ليس هو المعني بالدعوات و الأحاديث الخارجية ، و هو مختلف تماماً عن ذلك الموجود على الأرض ، و الذي يقاتل بكل مالديه من رجال وعتاد والأهم بعزيمة "أبناء البلد" ، وصدق أحد المراسلين عندما قال لي "لا يصمد في المعارك التي تُخاض حالياً إلا الملائكة " .

لكن هذه الصفات هي غير مطلوبة ، فالمطلوب هو عناصر مؤدلجة و مدجنة ، و يمكن توجيهها في أي إتجاه يريد هذا الطرف أو ذلك ، فروسيا تريدهم داخل قوات الأسد في استنساخ لتجربة "الدفاع الوطني" ، بينما أميركيا تريدهم مرتزقة ليقاتلوا العدو الوهمي "داعش" ، وفي كلتا الحالتين الأسد و قواته و إيران و مليشياتها خارج الحسابات ، الأمر الغير مقبول بتاتاً في الداخل وممن يحمل السلاح و يملك الأرض ، فصحيح أن داعش تعتبر عنصر خطر كبير على كل سوريا خصوصاً و الإسلام عموماً ، لكنها تبقى نتيجة طبيعية لوجود سفاح فتك بـ23 مليون سوري حالياً ، وأكثر من 50 مليون على مر السنون الـ45 الماضية .

و لعل الترويج المكثف و الإساءات التي سعى الجميع (خبثاً أو تبعية ببغائية) ، بأن "الجيش الحر" هو شلة من اللصوص ، المتفلتين ، المستفيدين ، لا وجود لها إلا في الأذهان رغم وجود بعض الشواذ على القاعدة الأصل ، ففي هذا الجيش أخي و إبني و صديقي وكنا ولازلنا فيه ، فهم يعرفون الله ، و يتقنون عبادته ، ولايقلون عن هذا أو ذاك في أي أمر ، ويتوحدون مع الجميع في الأهداف العريضة في الدفاع عن "الدين و العرض و الأرض" ضد كل من يحاول الإساءة أو الإعتداء .

إذاً من زار أو سيزور روسيا ، ومن تدرب أو سيتدرب على أيدي أميركا ، ليس بـ"جيش حر" بالمعنى الحقيقي و الواقعي ، و إنما مرتزقة و بيادق بيد هذا أو ذلك ، ولكن يبقى البيدق بيدقاً ، و يبقى الحر حراً ، والسنوات الخمس الماضية كانت كافية لتحويل الثقة من مكان الشك إلى منتهى اليقين ، فـ"الجيش الحر" هو حر و منّا و لنّا.

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

حمل التدخل العسكري الروسي في سوريا متغيرات جديدة في القضية السورية وحولها، كان الأهم في هذه التغيرات انتقال روسيا من صف الوقوف السياسي إلى جانب نظام الأسد، ودعمه بأشكال مختلفة بما فيها السلاح والذخيرة، إلى التدخل العسكري المباشر بالقوات من جهة وإلى تكثيف دعمها السياسي له باعتبارها صارت معه في خندق قتال واحد كما كان في عداد هذه التغيرات، أن روسيا وبحكم موقعها في القوة العالمية كدولة كبرى، وبإمكانياتها المتميزة، صارت القوة الأهم في تأثيرها في القضية السورية، ولا سيما في موقعها بين الأطراف المقاتلة ضد الشعب السوري، مما يجعلها في موقع القيادة لحلف النظام مع إيران والميليشيات التابعة لها وغيرها، ممن يقاتلون ضد الشعب السوري والمعارضة المسلحة وبطبيعة الحال، فإن علاقات المعارضة مع الروس، كانت أبعد ما تكون عن العداء على مدار سنوات الصراع السوري، بل كانت في أغلبها علاقات حوار علني أو مستور بين الجانبين، بدأت مع بداية الأحداث في دمشق، ثم تولد فيها خط آخر في الخارج، بعد أن أسست المعارضة السورية لها كيانات وتشكيلات في الخارج، أبرزها الائتلاف الوطني السوري الذي انخرط في لقاءات وحوارات مع الروس في إسطنبول وفي موسكو وأماكن أخرى، كان آخرها لقاءات عقدت في موسكو بين الائتلاف والقيادة الروسية قبيل التدخل العسكري الروسي بقليل، وهي لقاءات تقاربت زمنًيا مع لقاءات روسية مع ممثلين عن أطراف معارضة أخرى بينها لجنة القاهرة لمؤتمر المعارضة السورية ورغم أن التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية لم تدخل بوابة حوار مباشر مع الروس، فإنها لم تكن بعيدة عنه بحكم علاقاتها وصلاتها مع تكوينات المعارضة، وبخاصة الائتلاف الوطني، الأمر الذي جعلها قريبة من الحوار، وإن كانت لا توافق على كثير من مضامينه، خاصة في ظل موقف روسي، يدعم نظام الأسد في المستوى الدولي، ويقدم له مساعدات توفر له سبل البقاء والاستمرار، ويؤكد شرعية وجود الأسد، ويؤيد استمراره في سدة السلطة وبدا من الطبيعي أن يترك التدخل العسكري الروسي أثره المباشر على موقف المعارضة وعلاقاتها مع موسكو والحوار معها وباستثناء عدد قليل من تكوينات المعارضة منها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، رحبت بالتدخل باعتباره يندرج في إطار الحرب على الإرهاب والتطرف وجماعاته، ولا سيما تنظيم داعش، فإن أغلب قوى المعارضة وقفت موقف الحذر من التدخل ورفضته أما المعارضة المسلحة، فكانت أكثر تشدًدا في الموقف من التدخل الذي استهدفها مباشرة سواء لجهة ضرب معسكراتها وقواتها، أو لجهة استهداف حواضنها الشعبية في التجمعات السكانية في حمص وحماه وإدلب وحلب ومناطق من ريف دمشق في ظل حقيقة عدم أي وجود لـ <<داعش>> في تلك المناطق، وقد تعزز هذا الموقف في ضوء مشاركة الطائرات الروسية بالاستطلاع والقصف الجوي بالتنسيق مع هجمات قوات النظام مدعومة بالقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها على مناطق المعارضة، خصوًصا في ريف حماه وإدلب وحلب وعلى الرغم من تداعيات الموقف الروسي التي عمقت دوره في المعسكر المعادي للشعب السوري وثورته، وما أصاب حوار المعارضة السورية السياسية والمسلحة من تغييرات، تجعله صعًبا وتصادمًيا، فإن وقف الحوار مع الروس الذي يشكل أولى مراحل التفاوض، لا ينبغي أن يتوقف من جانب المعارضة، بل ينبغي أن يستمر في مستويين، أولهما عدم إلقاء السلاح والتصدي لهجمات النظام المدعومة روسًيا على المعارضة المسلحة المعتدلة، وحوار من مستوى آخر تخوضه قوى المعارضة السياسية حول الوضع في سوريا وتطوراته، بهدف السعي لتغيير الموقف الروسي، ليس فقط من خلال المصالح والمنطلقات السياسية، بل عبر استخدام القوة المسلحة التي تمثلها التشكيلات المسلحة للمعارضة وعملياتها على الأرض إن ضرورات الحوار مع الروس، لا تتعلق بوضعهم وعلاقاتهم بالقضية السورية، من حيث الروس قوة عظمى ذات إمكانيات وقدرات كبيرة، وقد صاروا في قلب القضية السورية، وأحد أهم المؤثرين في تطوراتها اللاحقة فقط، إنما أيًضا بوضع المعارضة ذاتها، التي هدفها خلاص الشعب، وهذا لا يتحقق بوجودها بعيدة عن الفاعلين في القضية، وهي ستخوض عاجلاً أو آجلاً مفاوضات حول الحل في سوريا، وشروط الانتقال من نظام الاستبداد والقتل إلى نظام جديد، يوفر مطالب السوريين في الحرية والعدالة والمساواة إن المشكلة الأساسية في حوار المعارضة مع الروس بما هو مرحلة أولى في التفاوض المقبل، يكمن في جوهر الحوار ومحتوياته فمن المهم إيصال رؤيتها للقضية السورية، وإيضاح مواقفها من التطورات الحالية، وفهم السياسات والمواقف المعلنة والخفية للأطراف المختلفة، خصوًصا الروسية من أجل التعامل معها بمعرفة ووعي كبيرين، تفرضهما الرغبة في الوصول إلى حل، يخلص السوريين مما صاروا إليه، وينقذ ما تبقى من سوريا التي دمرها نظام الأسد وحلفاؤه

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

ظل المشهد السوري طوال السنوات الخمس الماضية، في حالة تنازع بين مشروعيْن سياسيين. أولهما تقسيم البلد، أو إعادة بنائه وفق معايير اللامركزية، بدعوى الأخذ في الاعتبار التنويعات الإثنية والطائفية. وثانيهما، انتهاج نوع من الحلول التي تتضمن تعويم نظام بشار الأسد، ولو لمرحلة انتقالية محددة، بدعوى الحفاظ على مؤسسات الدولة، والخوف من الفراغ، أو لتوفير البديل المناسب؛ الأمر الذي تم تأكيده في محصلة اجتماعات فيينا (24 أكتوبر).

بديهي أن هذين الخياريْن يتأسسان على حال استمرار الصراع بين النظام والمعارضة دون استطاعة طرف التغلب على طرف آخر، كما يتأسسان على حفاظ الأطراف الدولية على هذه المعادلة، ناهيك عن ظهور خطر ثالث يتمثل في الجماعات الإسلامية المتطرفة.

والحقيقة أن السوريين في كل ذلك، يواجهون معضلة تتمثل في غياب أي عملية سياسية لإخراج بلدهم من حال الخراب العميم الذي يفتك به من كل حدب وصوب، وعلى كل الأصعدة، أي البشر والعمران والدولة والجغرافيا والموارد. والقصد من ذلك لفت الانتباه إلى أن مشكلة السوريين لا تتمثل في وجود هذا المشروع أو ذاك، بغض النظر عن الموقف منه، وإنما هي تتمثل، على نحو أدق، في الافتقاد المريب لأي عملية سياسية جدية، أو لأي جهد، يمكن أن يؤسس لتوافق دولي وإقليمي وعربي، يؤدي إلى وقف تعميم القتل والخراب والتشريد الجاري منذ أكثر من أربعة أعوام. وعلى أي حال فقد فاقم من هذا الوضع دخول روسيا الفجّ على الخط، عن طريق استخدام قوتها العسكرية، ولا سيما سلاح الطيران، إن في القصف الوحشي للمناطق التي لا تخضع للنظام، أو في تشكيل غطاء حماية لقوات النظام في هجماتها على المناطق التي يسيطر فيها الجيش الحر.

ويبدو من مجمل التطورات الحاصلة، وضمنها اجتماع فيينا الرباعي (الجمعة الماضي)، أن أوان الحلول لم يحن بعد من وجهة نظر اللاعبين الكبار، ولا سيما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، وأن الصراع على سوريا لم يحسم بعد، من وجهة نظر الأطراف الدولية والإقليمية، وأن كل الجهود متركزة على استهداف داعش، دون المس بالنظام، رغم أنه المسؤول عن كل ما يجري في سوريا، وضمنه نشوء وصعود داعش ذاته.

أما الفكرة الأخرى المتعلقة بالتقسيم، فهي تذكر بالأفكار السياسية المتسرعة والنمطية، التي سادت إبّان الاحتلال الأميركي للعراق، والتي كانت تروج لفكرتين مفادهما، أن الولايات المتحدة تريد استعمار العراق والبقاء به ونهب ثروته النفطية، وأنها فوق كل ذلك تنوي تقسيم العراق. ومع كل الانتقادات والإدانات للسياسة الأميركية في العراق، وضمنها غزوه، وفرض ترتيباتها السياسية فيه، إلا أنها جاءت عكس تلك الادعاءات، إذ أن الولايات المتحدة تركت العراق، وسلمته لـ”أصحابه” موحدا، بعد أن أخرجت جيشها وفق جدول زمني معين. أما ما حدث بعد ذلك، فتقع مسؤوليته على كاهل العراقيين أنفسهم، وبالضبط، على الطبقة السياسية المسيطرة، التي تبينت عن طبقة سياسية غارقة في الفساد وضيق الأفق والطائفية.

القصد من ذلك هو أن عهد الاستعمار التقليدي انتهى منذ زمن إلى غير رجعة، وأن أشكال التبعية اليوم، سيما في عصر العولمة، باتت أكثر تشعبا وتعقيدا، وهي أعمق من العلاقات الاستعمارية المعروفة. هذا ينطبق أيضا، على فكرة التقسيم إذ لم يعد ثمة ما يفيد بأن فكرة “فرق تسد” ما تزال تعمل، لأن الدول الكبرى وشركاتها، بات يهمها التعامل مع أجسام واسعة ومع مصالح ممتدة، أي أن القانون العام اليوم يدفع في اتجاه التوحيد أو التكتل، وليس في اتجاه التفرق.

السوريون معنيون بأن يخشوا أشياء كثيرة أخرى، بدلا من خشيتهم في احتمالات تسوية سياسية أو في احتمالات التقسيم، وكلاهما أمران غير يقينيين، لا سيما بعد أن انتهى النظام عمليا. ومعنى ذلك أن السوريين مطالبون بالتحسب من استمرار مسار تشردهم، واستمرار الحرب المدمرة، وتغول الجماعات المتطرفة، والافتقاد لأي مسار يمكنهم من ترميم أحوالهم كشعب، وعدم قدرتهم على توليد كيان سياسي يمثلهم.

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

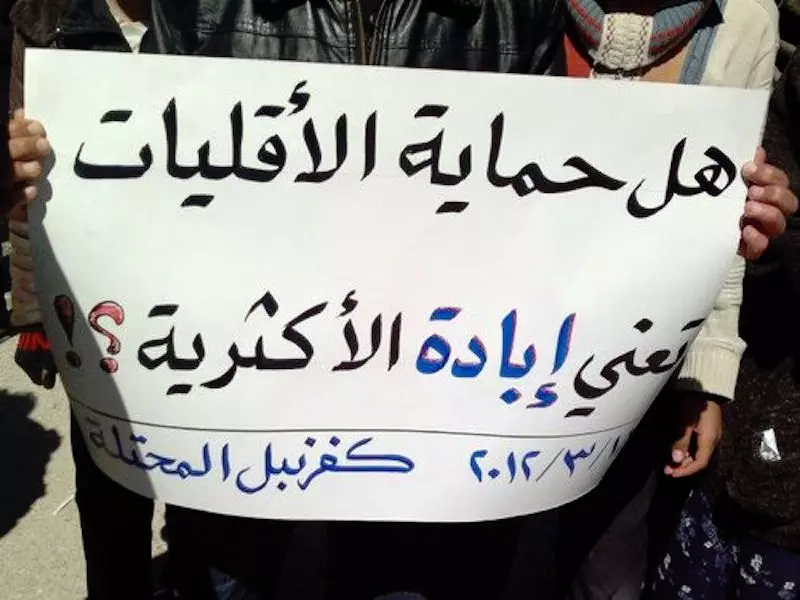

كلما ذُكر تعبير «أقليات» في أجوائنا المحتقنة والمشحونة بالحقد والغضب، علا صوتان متباعدان:

واحد مُتخم بالذات، صاحبه لا يشاهد في العنف الذي يحيطنا إلا مشكلة تعاني منها الأقليات، وأحياناً «مؤامرة» عليها. ومَن لا يرى معاناة الأكثرية في سورية إنما يتاخم، بذريعة العلمانية والحداثية، الوعي العنصري، إن لم يتموضع في صلبه.

وآخر يستسهل الإنكار، فلا يرى مشكلة أقليات أصلاً، لا رآها قبل المأساة السورية ولا رآها بعدها. وصاحب الصوت هذا استبدادي ومتعصب يتمسك بـ «ديموقراطية» هي مجرد تغليب للعدد الديني أو الطائفي، أي مجرد استراتيجية إخضاع للأقليات.

لنقل، بادئ بدء، إن مشكلة الأقليات جزء تكويني من عالمنا ما بعد العثماني، ومن تشوهٍ في ثقافتنا عززه اصطدامها بالحداثة. أكثر من هذا، فالمشكلة من الضخامة بحيث جرت إلى أرضها استراتيجيات وتدخلات دولية، أو شكلت الحجة والغطاء الكافيين لمثل تلك التدخلات. ولنقل أيضاً إن الديموقراطية لا تعني حكم الأكثرية إلا بقدر ما تعني ضمانات للأقليات وتمثيلاً لحساسياتها. أما النزف الهائل الذي عرفته الأقليات في المشرق العربي، منذ بدايات القرن العشرين، فشهادةٌ لا تُدحض على عمق المشكلة إياها، وعلى صدورها عن تصدع أصاب دواخلنا الحميمة ويصيبها.

إلا أن هذا يبقى، في التجربة التاريخية لمنطقتنا، نصف الحقيقة.

فالنصف الثاني أن مفهوم «الأقلية» عندنا أوسع منه في التجربة الأوروبية التي عرفتنا أصلاً على مشكلة الأقليات. ففي أوروبا، كانت الأقلية الدينية والإثنية أقلية سياسية أيضاً، بمعنى بقائها خارج الحياة والتمثيل السياسيين أو على هامشهما. ولا تعلن معاناةٌ كمعاناة اليهود الأوروبيين إلا هذه الحقيقة بأبشع صورها وأشدها وحشية. أما في بلداننا، فلا يقتصر مفهوم «الأقلية» على دلالة دينية أو طائفية أو إثنية، فهناك أيضاً أقليات سياسية ينشأ تعريفها عن موقعها من السلطة والتمكن حتى لو كانت أكثريات عددية.

في هذا المعنى، كان شيعة العراق، ولا يزالون، أكثرية في العدد، إلا أنهم، منذ نشأة العراق الحديث، وخصوصاً في عهد صدام حسين، حتى 2003، عاشوا بوصفهم أقلية سياسية. والشيء نفسه يقال في سُنة سورية، وهم أيضاً أكثرية عددية، غير أن إزاحتهم إلى الهامش السياسي ابتدأت في 1963 لتتعاظم مع تفرد حافظ الأسد بالسلطة في 1970 وتنتهي بهم أقليةً سياسية.

ومفهوم الأقلية السياسية هذا إنما يصدر عن تاريخ محدد لم تعرفه أوروبا، يبدأ بالاستنكاف الأكثري عن السياسة مع انهيار السلطنة العثمانية ووفادة الانتدابين الفرنسي والبريطاني، ثم صعود الجيوش التي كانت قاطرة الأقليات الدينية والمذهبية والإثنية إلى السلطة، وأخيراً قيام أنظمة للعسف والطغيان حيال «الشعب»، وهو تعريفاً ما يصيب بالأساس أكثريات الشعب العددية.

والحال أن هذا المفهوم عن الأقلية السياسية إنما يعكس على نحو أدق ذاك التمزق الهائل في نسيجنا المجتمعي والوطني، حيث أننا جميعاً «شعوب» مكونة من أقليات تتساكن على قلق وريبة، فيما تتعدد مصادر أقليتها وأسباب خوفها. وهذا ما لا يفضي إلى استبعاد مفهوم «الأقلية» واعتباره لزوم ما لا يلزم، بل يقود، في المقابل، إلى توسيعه وإلى وعي دوره القاهر في الإلحاح على الديموقراطية والعلمنة، معاً وفي آن واحد.

أما حلف الأقليات في وجه أقلية بعينها، فأقل ما يقال فيه إنه خيانة لفكرة الأقلية ذاتها ولضعفها في مواجهة أعداء قاتلين يُطلَب التماهي مع جبروتهم ومع قدرتهم على ممارسة القتل.

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

ما فشل به القياصرة والبلاشفة وأخيرا أحفادهم في عصر البيروستريكا لقرون يخال بوتن أن ينجزه وحده في الشام، فقد كان حلم رومانوف وكاترينا لقرون الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط الذي تغنى به الشعراء، والذي قامت على ضفافه الحضارات، ولم تحفر الإمبراطورية الرومانية اسمها تاريخيا وجغرافيا إلا بعد أن سطت على شطآنه، ولكن روسيا بوتن تتجاهل التاريخ الصادع والصارخ بوجهها أن لا موطئ قدم لها على المتوسط طيلة تلك القرون، وإن حصلت عليه خلسة أو سرقة لبعض الوقت اليوم بسبب عملاء وخونة لها، فهي تدرك تماما أن العملاء لا يمدون حياة السيد إلى أمد بعيد، ولو كان هذا ممكنا لكان لها في عملاء الأفغان أنزيم ومغذ كاف للبقاء على مرمى حجر من أراضيها، فكيف لها أن تبقى بعيدة آلاف الأميال عن أراضيها، ووسط بحر شعبي متلاطم معاد لها ولاحتلالها الشام التي لها رنين شرعي وتاريخي كبير وسط العالم الإسلامي كله؟

هذه ليست مقدمة رغائبية أو أضغاث أحلام نمني بها أنفسنا، ولكنها حقائق تاريخية تعززها وتساندها مقاومة شعبية وثورة تاريخية عالمية بكل المقاييس إن كان من حجم التآمر العالمي الكوني عليها، أو من حيث حجم الخذلان الذي تتعرض له، أو من حيث التضحيات التي قدمتها، ولا يزال مخزونها التضحياتي يقذف بحممه بها على مذبح الحرية والانعتاق من نظام عالمي رهيب كبلنا به لقرن ونيف.

أزعم أنني طالب في مدرسة التاريخ، ولا أعرف على مدى هذه القرون الروسية أن حل الروس قضية بشكل سياسي، فالدب الروسي الذي يلعب ببيوت خزف جميلة دمشقية وأوكرانية وجورجية وأفغانية وهنجارية وفي آسيا الوسطى من قبل، لا يعرف إلا التدمير والقتل والسحل، وقد قامت دولته على أنقاض وجماجم ضحايا تتخطى الملايين من الشهداء والقتلى، ولا يزال الدب الروسي نهما للمزيد من الدماء.

ليس في قاموس الروس تفاوض، وإن كان فتفاوض من أجل التفاوض، وحوار من أجل الحوار، ما دامت طاحونة القتل والدمار على حساب دماء الآخرين متواصلة، وما دام الحوار يوفر لهم غطاء دوليا لاحتلالهم وإجرامهم، بل ويزيدهم انفتاحا على العالم بذريعة التفاوض، فضلا عن أنه يوفر لهم تعهدا من الطرف الآخر بعدم تزويد وتوريد الأسلحة النوعية لثوار سوريا، وهو ما يضمن لهم قتلا رخيصا للشعب السوري.

سياسة الأرض المحروقة المعتمدة روسياً لم تنتعش وتزدهر في عصر بوتن فقط، وإنما متأصلة في الجينات الروسية منذ عصر القياصرة والبلاشفة، فهي السياسة الممنهجة والملقنة بالمدارس والجامعات، ولذا فالتعويل على غير ذلك كمن يسعى إلى قبض الريح ويبحث عن السراب، وكل التعلق بالشكليات من زيارة طاغية الشام إلى روسيا من استدعاء واستقبال و..و.. إنما هو لحرف الأنظار عن جرائمهم والتغطية عليها، ولعل وزير الخارجية القطري خالد العطية استدعى ذلك التاريخ وتلك الممارسات كلها أمامه حين تحدث عن حل عسكري بمشاركة تركية-سعودية، بالإضافة إلى التنسيق الثلاثي بين تلك الدول وهو ما يظهر قراءة تاريخية صحيحة، ويظل الناظم هو بالقدرة على دعم الثوار بأسلحة نوعية متطورة، ففشل اتفاق فيينا أكد أن الممارسات والإرث الروسي يصبان في محيط الإجرام الروسي ما دامت سياسته متصحرة، فما يهم الروس والأميركيون الآن هو الحوار من أجل الحوار، مع ضمان طاحونة القتل والدمار والخراب للشام.

هنا نصل إلى مربط الفرس كما يقال، إذن ما الحل؟ الحل باختصار هو بترجمة شعار رفعه الشعب السوري منذ البداية مدركا بحسه الفطري الذكي أن لا ناصر له إلا الله فاختصره بشعار «ما لنا غيرك يا الله»، وترجمته تكون على أيدي النخب السورية من فصائل عسكرية مسؤولة بالدرجة الأولى أمام الله ثم الشعب والتاريخ، وكذلك النخب العُلَمَائية المشيخية، والنخب الثقافية والسياسية والإعلامية، وكل أنواع النخب القادرة على أن تشكل رافعة وحاملا للثورة، فهذه الثورة بحاجة إلى حوامل ورافعات عدة، ولا يمكن الاكتفاء بواحدة دون غيرها.

وبقدرة علماء الشام أن يلعبوا دورا كبيرا في التعجيل بالنصر، وتقليص مسافته، وأس دورهم بتجييش الأمة وتعبئة الشارع العربي والإسلامي، وتوضيح الصورة الحقيقية المغيبة للأسف حتى الآن، والتي لم يجرؤ على الحديث عنها إسلاميون ملتزمون فضلا عن العوام، وهذا كله بسبب فشل القيادة السياسية والمشيخية السورية في توضيح الصورة، وإلا فإن الاحتلالين الإيراني والروسي للشام قادران على تعبئة الشارع العربي والإسلامي والضغط على الحكومات من أجل الانتصار للشعب الشامي، على الأقل كما حصل إبان أفغانستان أواخر القرن الماضي.

الحل العملي والسريع يكمن بلجوء العلماء إلى الشارع العربي والإسلامي بطوافهم حول الدول العربية والإسلامية واستثمار منابر الجمعة في التعريف بما يجري في الشام، يرافقه إقامة المؤتمرات والمعارض التي توضح همجية الاحتلالين، مع الدعوة إلى مقاطعة هذه الدول سياسيا وعسكريا واقتصاديا و..و.. كله يشكل ضغطا ليس على الحكومات المتعاملة مع قوى الاحتلال فقط، وإنما يساعد الحكومات الصديقة في تخفيف الضغوط الدولية عليها لموقفها المشرف من الثورة، فلا يعقل أن يتحرك كهنة وأحبار النظام ويتفرج شيوخ وأعلام ورموز الثورة من العلماء، وهذا لا بد له من أن تتبرع الدياسبورا السورية المنتشرة في أرجاء العالم بوقتها وبجهدها وبعلاقاتها في التحضير لهذا التحرك، ويا حبذا عقد مؤتمر موسع لهذا الدياسبورا السورية ليضع النقاط على حروف التحرك الشامي نصرة للشام وإنقاذا لها، على غرار المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بال.

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

التدخل الروسي في سورية محكوم بسقف زمني. سقف تحكمه اعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية. هذا ما كرره الرئيس فلاديمير بوتين. أكد أن التدخل "محدود زمنيا". حتى نهاية السنة. لا يرغب في انخراط ميداني مفتوح. لذلك استعجل إطلاق المسار السياسي بحثا عن تسوية. وكان لقاء فيينا قبل ثلاثة أيام إقرارا بالتخلي عن أولوية الحرب على الإرهاب. وهو ما تمسك به الكرملين في لقاء جنيف الثاني. وما كان النظام في دمشق يكرره حتى الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد لموسكو، مطلع الأسبوع الفائت. إنها خطوة تلتقي مع إصرار خصوم النظام في الداخل والخارج على وجوب إطلاق المسارين معا. بات الجميع مقتنعين بأن لا إمكان لمواجهة الحركات الجهادية من دون حشد كل الجهود في هذه المواجهة. ويستلزم ذلك، كما صرح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إنجاز تغيير سياسي.

هذا التغيير في سلم الأولويات ليس وحيدا. أطلقت الديبلوماسية الروسية تصورها للتسوية. ولعل أهم ما في النقاش الدائر اليوم هو مصير الرئيس الأسد ودوره في مستقبل سورية. لم يعد ممكنا إطلاق القطار من دون التفاهم على هذه النقطة. هي البداية. وهذا تطور كبير. لن تعلن موسكو أو تكشف علنا على الأقل موقفها من هذه النقطة، البند الرئيس في الحوار المقبل. ليس مألوفا في أي مفاوضات أن تكشف الأطراف المعنية كل أوراقها. تظل هذه رهن مسيرة الحوار. ولو لم تكن هناك أفكار نضجت وتشكل قاعدة انطلاق لما دعا الرئيس بوتين نظيره السوري إلى لقاء عاجل ومفاجئ. أراد أن يسمع منه، وأن يُسمعه أيضا تصوره لعناوين الحل. لم يكشف ما دار بينهما. اكتفى بالقول غداة اجتماعهما أن الرئيس الأسد استحسن فكرة دعم قواته فصائل مسلحة على الأرض تحارب الحركات الإرهابية. تماما كما تساعد القوات الروسية الجيش السوري. لكن عودة إلى الوراء ربما كشفت بعض ما دار في اللقاء.

لم تخف الدبلوماسية الروسية استياءها من تصرف وفد النظام السوري إلى لقاء موسكو الثاني الربيع الماضي. إذ لم يبد أي اهتمام بسعيها إلى تحقيق اختراق وإن صغير في جدار الأزمة. وترجم الكرملين هذا الاستياء بإرسال موفد رفيع إلى دمشق حاملا أسئلة محددة إلى الرئيس الأسد مباشرة: كيف يرى إلى مستقبل الحملة العسكرية في ظل استحالة الحسم الميداني؟ وما هي رؤيته لعناصر أي تسوية سياسية. لكن الرئيس بوتين لم يحصل على أي جواب. وهو ما دفعه إلى تأخير بعض شحنات الأسلحة إلى سورية اعتبرت بمثابة إنذار أو تعبير عن امتعاض كبير. وكانت رسالة لها تداعياتها على الصعيد الميداني. وقد أظهر التدخل العسكري الروسي المباشر أهميته وفاعليته في وقف تقهقر النظام وقواته وحمايته من التداعي. لذلك من الطبيعي أن يكون الرئيس بوتين قدم تصوره للتسوية وعناصرها. لا يحتاج إلى فرضها على ضيفه، ما دام الأخير يدرك لغة التخاطب الديبلوماسي وأعرافه. وبدا واضحا من لقاء فيينا أن البحث تركز على المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني ودور الأسد فيها ومدة بقائه حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

لم يكشف الرئيس بوتين كل أوراقه أمام ضيفه. وكذلك فعل وزير خارجيته سيرغي لافروف في فيينا. لن يكشف الروس تصورهم لخروج الرئيس الأسد. هم مقتنعون بأن بقاءه يبدو مستحيلا، بل عقبة رئيسية في وجه التسوية. يبقى ترتيب خروجه. وهذا أمر منوط بتقدم المفاوضات التي لن تتوقف. ثمة إجماع على قيام مرحلة انتقالية. ولا شك في أن الرئيس السوري سمع ما عليه أن يقدم من صلاحيات وتنازلات إلى الهيئة الانتقالية. ويمكن القول هنا إن الصلاحيات العسكرية والأمنية لم تعد عقدة صعبة.

بات أمر هيئة الأركان وإدارة الحرب بأيدي الجنرالات الروس المنخرطين في القتال وفي إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية وهيكلتها. بل هم يسعون إلى استعادة زملاء لهم باتوا خارج الخدمة الميدانية والاستخبارية ليشكلوا أداة استشارية تكون لها كلمة مسموعة في أداء المؤسسة ومهماتها ودورها المقبل في أي تسوية. والأرجح أن في ذهن الروس بعث "الحرس القديم" مع انتهاء حكم "البعث". وأن تؤول وزارة الدفاع إلى ما يمثل هذا الحرس، إلى الأقلية العلوية لمزيد من طمأنتها وباقي الأقليات. وليس قليلا أن يطرح الوزير لافروف فكرة دمج فصائل "الجيش الحر" في الجيش النظامي. ومعروف أن هذه الفصائل التي يصنفها الجميع بأنها معتدلة يقدر عديدها بنحو عشرين ألفا في المناطق الشمالية للبلاد. ونحو أربعين ألفا في "الجبهة الجنوبية" التي تلقى دعما من الأميركيين وبعض الدول العربية المعنية. أي أن عناصرها قد تضاهي عددا القوات النظامية المنخرطة في القتال. لكن السؤال هنا ما الذي سيقدمه لافروف لإقناع هذا "الجيش" بعرضه السخي بعد كل التضحيات التي قدمها، أم أن ثمة خطة لشقه وتبديد فصائله؟

وقبل لقاء فيينا، نشطت موسكو منذ بداية تدخلها العسكري، بحثا عن شخصيات لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة الانتقالية. وطرحت نحو ثلاثة أسماء بينها فاروق الشرع من الداخل وشخصية مقبولة في الخارج وآخر مسؤول سابق من حلب. وتردد أن بعض أطياف "الائتلاف الوطني" أبدى استعدادا للقبول بنائب الرئيس "الغائب" أو "المغيب" عن المشهد السياسي منذ توليه إدارة أول حوار مع بداية الأزمة. ولم تبد أطياف معارضة اعتراضا كبيرا. بل إن روسيا ألحت على النظام لكسر الطوق المضروب على الشرع. وواضح من تحركاتها أنها تسعى إلى بناء منظومة تشكل عماد النظام المقبل، على غرار بعض الأنظمة القائمة في الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى: ديموقراطية على الطريقة الروسية برموز عاصرت وتحملت مسؤوليات زمن حلف وارسو.

إذا كان الرئيس الأسد هو العقبة، فإن موسكو لن تغامر بدفن التسوية السياسية لأنها لن تغامر في تخطي السقف الزمني الذي يسمح به تدخلها العسكري. فلا طاقة لاقتصادها على خوض حرب مفتوحة، خصوصا أن حلفاء الفصائل المعارضة لم يقصروا ولن يقصروا في مدها بما تحتاج من عتاد وأسلحة نوعية. ولو كانت روسيا واثقة من تحقيق هزيمة كاسحة لخصوم النظام لما عجلت في طرح رؤيتها للتسوية. الثابت أنها ستسعى إلى تدعيم مواقع النظام بما يحقق الأمان لمناطق وجوده من العاصمة إلى حلب مرورا بحمص وحماة وتدمر. فإذا لم تثمر مساعيها في المسار السياسي لن تغامر في مواصلة الحرب على "داعش". ويعني ذلك أنها ستقف في العقبة التي توقف عندها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. لا بد إذا من التنازل الكبير عن الرئيس الأسد. وثمة مخارج كثيرة لرحيله. لا يتعلق الأمر بتوقيت محدد تلتزمه أمام خصومه. قد يسلك المسار وجهة تفضي إلى رحيل طبيعي. كأن تقنعه بالضغط المباشر، أو عبر الاعتماد على ضغط تمارسه حاضنته لعدم الترشح في الانتخابات المبكرة.

الخريطة الروسية لمسار التسوية تواجه بالتأكيد عقبات وحواجز وتعرجات وعراقيل جمة. ليس لأن المطلوب أولا تفاهم مع الولايات المتحدة فقط. فالراجح أن الخلاف بين القوتين يتعلق بالوضع في العراق أكثر منه في سورية. وليس سرا أن واشنطن أتاحت لموسكو منذ البداية أن تؤدي دورا واسعا في بلاد الشام. وأن ما يجري في بلاد الرافدين يستأثر بسلم أولوياتها. ألم تعلن صراحة منذ قيام التحالف الدولي أن التركيز سينصب على قتال "داعش" في العراق؟ وهي تخوض صراعا مريرا هناك في مواجهة القوى الحليفة لإيران. وتسعى إلى مساندة رئيس الوزراء حيدر العبادي والحؤول دون تمدد التدخل الروسي شرقا. وإذا كانت رضخت أخيرا لضغوط "الحشد الشعبي" الذي أصر على المشاركة في تحرير الرمادي، فإن قرار العبادي تبني مقاتلي العشائر قوة رسمية محاولة لإقامة نوع من التوازن مع ميليشيات الحشد التي باتت تنافس الجيش النظامي وتتخطاه.

كذلك إن الاستراتيجية الروسية تتجاوز الحدود السورية. والتسوية في سورية لا يمكن فصلها عما يجري في الإقليم كله. من هنا إصرار موسكو على إشراك إيران وآخرين في لقاءات فيينا. لكن المملكة العربية السعودية وشريكاتها ستظل ترفض مشاركة طهران في أي مفاوضات ما لم تتقدم هذه خطوات تؤسس لنوع من التوازن بينها وبين خصومها العرب. أي أن تدفع نحو تسهيل الحل في اليمن. وأن تكف عن تمدد حلفائها تحت الرايات المتعددة للحرب على الإرهاب، سواء في العراق أو سورية. أي أن تعترف بأن سياستها لم تتح لها إطلاق يدها في المنطقة، بقدر ما تسبب لها استنزافا قاتلا من جهة، وتشكل تهديدا لمزيد من التفتيت والصراعات المذهبية والعرقية. صحيح أن تدخل موسكو العسكري قدم نفوذها على نفوذ الآخرين وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية. لكن يبقى عليها أن تترجم ذلك في بناء التوازن الغائب في بلاد الشام، وأن تترجم فعلا انفتاحها على الفصائل المعارضة في سورية. فهل تكرر موقفها هنا كما فعلت في اليمن قبل أشهر؟ أيا كانت نتائج المفاوضات قد يجد السوريون، الغائب الأكبر عن "جنيف 1" و"فيينا 1"، أن سورية فيديرالية قد تكون الحل الوحيد المتاح!

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

خلاصة لقاء فيينا الرباعي بين روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية أن التسوية السلمية في سورية، المطروحة روسياً، ومقبولة أميركياً، تضمن بقاء الأسد، وتؤمن عدم سيطرة المعارضة على الدولة السورية، إن بقيت سورية دولة، غير أن مجريات لقاء فيينا ومحصلته ترتبط عضوياً بالزيارة التي قام بها بشار الأسد إلى موسكو، والتي حملت رسائل شديدة الأهمية والدلالة. فالإعلان عن الزيارة (ربما لم تكن الأولى منذ الثورة) يعني، مباشرة ومن دون أي تأويل، أن موسكو تمنح بشار دعماً مفتوحاً ومطلقاً، بل وتستطيع حمايته وتأمين خروجه من دمشق وحتى عودته سالماً غانماً. أما إتباع الزيارة بلقاء فيينا فمؤشر بالغ الدلالة، لجهة تقدم مكانة روسيا وموقعها إلى الأمام في معسكر دعم بشار، ما يعني ضمناً تراجعاً إيرانياً بالمسافة نفسها. وهو ما يؤكده غياب طهران عن لقاء فيينا، بعد أن كانت مرشحة، مع دول أخرى غُيبت أيضاً، للمشاركة في أي مشاورات سياسية جماعية.

ربما كان استبعاد إيران لتخفيف حدة اللقاء وتليين مواقف الأطراف الأخرى، خصوصاً السعودية وتركيا. أو لتأكيد أن روسيا عراب التسوية المطروحة بصيغة محددة، لا تقبل التفاوض، إلا في الهوامش، مثل المسائل الإجرائية ومواعيد التنفيذ. وهو ما يتسق مع الانطباع الذي تركته حزمة الاتصالات الهاتفية لبوتين مع عواصم الدول المعنية، من أن موسكو صارت المتحدث الرسمي باسم دمشق، بموجب الاستغاثة العسكرية، أو بالأحرى التفويض الذي تلقفته موسكو من دمشق مُرحبة.

وعلى الرغم من أن بوتين سعى، عبر تلك الاتصالات ثم لقاء فيينا، إلى تجميل التحرك السياسي الروسي برتوش منها استعداد النظام لتسوية سياسية، تتضمن إشراكاً للمعارضة "المعتدلة المسلحة"، إلا أن جوهر الخطوة الروسية الضاغط على المعارضة والدول الداعمة لها كان أكثر حضوراً وبروزاً من ذلك العرض الشكلي. وهو أمر مفهوم في ظل تواطؤ غربي، وتحديداً أميركي. ليس فقط بالنسبة لبقاء بشار، في مرحلة انتقالية غير محددة بدقة. لكن، أيضاً بالنسبة لطبيعة سلطة الحكم ومكوناتها، وتحديداً موقع المعارضة ودورها في تلك المرحلة. ولا غرابة بعد ذلك أن تمضي موسكو إلى ما هو أبعد، فتطلب من المعارضة، تحديدا الجيش الحر، المشاركة في الحرب على "الإرهاب" وإلا! وما قامت به الطائرات الروسية من قصف لمواقع الجيش الحر، وغيره من فصائل مسلحة لا ترتبط بتنظيم الدولة، ليس سوى بروفة لما يمكن القيام به ضد كل القوى التي تقاتل نظام بشار. وقد اختبرت موسكو بالفعل ردود الفعل على ما قد تباشره من عمليات ضد المعارضة، من أبرزها اختراق المجال الجوي التركي، والتحرش بالحضور العسكري الغربي. وكانت نتائج تلك الاختبارات مؤشراً إلى أن أياً من الدول، أو الأطراف التي أعلنت رفضها التدخل الروسي، ليست على استعداد لرفع سقف الرفض، إلى حد الدخول في مواجهة عسكرية ضد موسكو، ولو كان السبب في ذلك تعرّض قوات المعارضة لقصف مباشر، أو تنطع موسكو باستعراض عضلاتها الجوية على الحدود بين سورية وتركيا.

لا تكتفي الطبخة الروسية التي تقدمها للمعارضة بمرحلة انتقالية تحت رعاية بشار وإشرافه، وإنما تقرنها بالاصطفاف معه في مواجهة داعش وغيره من الجماعات الموسومة بـ "الإرهابية". أما إن رفضت المعارضة والدول الداعمة لها ذلك العرض، فسيعني ذلك، من وجهة النظر الروسية، الاصطفاف مع الجماعات "الإرهابية". وعندها، سيتم التعامل مع المعارضة، سواء الجيش الحر أو غيره، بنمط التعامل المسلح نفسه مع داعش، بأيدي دمشق وطهران وموسكو، تحت سمع واشنطن ولندن وباريس وبصره

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

الاتحاد الأوروبي منقسم حول كيفية التعاطي مع التدخل الروسي في سورية. وتكاد المواقف تتعدد بتعدد "الكتل" داخله. ويمكن أن نصنف الدول الأوروبية في ثلاث فئات أساسية. تتمثل الأولى في الدول الأوروبية ذات المواقف المحسومة سلفاً حيال روسيا، لأسباب تاريخية، وهي دول أوروبا الشرقية المعروفة، في معظمها، بعدائها لروسيا التي تعتبرها دائماً مصدر تهديد لأمنها. وازدادت مخاوف هذه الدول مع الصراع الأوكراني. وبالتالي، العملية تحصيل حاصل. ومن ثم فهي تقف وراء الأطراف الأوروبية الأكثر انتقاداً (الفئة الثانية) للتدخل الروسي في سورية، لكنها (كما هو حال بولندا)، ومنذ البداية، ضد التدخل الأوروبي في سورية. وعليه فالموقف من روسيا لا يحدد بالضرورة الموقف من مسألة التدخل.

تتكون الفئة الثانية من دول مثل فرنسا وبريطانيا، تتموقع حيال روسيا وفق مصالحها الاستراتيجية عالمياً، وليس بالضرورة بالنظر للشرق الأوسط، فهي خسرت مواجهتها مع روسيا في أوكرانيا، وتسعى إلى أن تنتقم لنفسها في سورية، بإفشال الاستراتيجية الروسية هناك. لكن، إلى حد الآن، روسيا هي من يحرز النقاط على حسابها. فدول هذه الفئة انطلقت، في البداية، من فرضيةٍ، ثم من مسلمةٍ، فحواها أن التدخل الجوي الروسي في سورية ليس لضرب داعش، وإنما لحماية نظام الأسد بضرب المعارضة. لذا، تقول هذه الفئة الثانية من الدول الأوروبية إن على روسيا أن تتوقف عن ضرباتها، أو تصوّبها ضد داعش، وأن تعمل على إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في البلاد. وتتزعم فرنسا هذا الموقف، مطالبة برحيل الأسد شرطاً لإحلال السلام، فقد اعتبر رئيسها، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن وضع الجلاد والضحية في المقام نفسه، وهو منطق سليم، لو أنه طبقه على بؤر توتر أخرى، مثل فلسطين. تحرك الفئة الثانية تحكمه، أيضاً، مصالح استراتيجية، بغض النظر عن التوافق بين الاعتبارات المصلحية والأخلاقية (دعم تطلعات الشعب السوري للحرية).

تتكون الفئة الثالثة من دول حتى، وإن تحفظت على الضربات الجوية الروسية، فهي لا تطالب بوقفها الفوري، كما أنها تتحفظ أيضاً على التدخل الجوي الفرنسي في سورية. وهذا هو موقف ألمانيا. ويبدو أن الأخيرة التي سبق أن عارضت التدخل في ليبيا في 2011 تتخوف من أن تجرّ فرنسا الدول الأوروبية إلى أن تتدخل كاتحاد في سورية، لتفتح جبهة خلافية ثانية مع روسيا، بعد الجبهة الأوكرانية. وترى ألمانيا أن التعامل مع روسيا ضروري، لتسوية سياسية للأزمتين، الأوكرانية والسورية. وتتخوف دول هذه الفئة الثالثة من أن يطيل التدخل من أمد الأزمة مستدلة بالتجارب السابقة.

الحقيقة أن الشغل الشاغل بالنسبة لمعظم، إن لم نقل كل، دول الاتحاد الأوروبي ليس كيفية إدارة الصراع، والموقف من التدخل الروسي، وإنما إيقاف تدفق اللاجئين السوريين. لذا، الهدف الأساسي بالنسبة إليها هو الاتفاق مع تركيا لاستقبال المهاجرين، ومراقبة حدودها للحد من تدفق هؤلاء. فحيثيات الحرب في سورية، في الراهن، ليست أولية قصوى، وإنما التوصل إلى صيغة مناولة، تقوم بها تركيا لحساب الاتحاد الأوروبي، في مجال تسيير تدفق اللاجئين، بالإبقاء عليهم

"مسألة المهاجرين واللاجئين شكلت المحور الأول والأطول للبيان الختامي للمجلس الأوروبي، فيما لم تحظ الأزمة السورية إلا بفقرة واحدة مقتضبة (ما قبل الأخيرة)"

على التراب التركي، وبتمويل أوروبي، على أمل عودة هؤلاء إلى ديارهم، بعد انتهاء الحرب. والدليل على ذلك أن مسألة المهاجرين واللاجئين شكلت المحور الأول والأطول للبيان الختامي (استنتاجات) للمجلس الأوروبي المنعقد منتصف الشهر الحالي، فيما لم تحظ الأزمة السورية إلا بفقرة واحدة مقتضبة (ما قبل الأخيرة). هذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي حاولت العمل فيما اتفقت فيه، تاركة ما اختلفت فيه إلى وقت لاحق. إذ اكتفت بالحد الأدنى من التوافق. فهي تُحمِّل، في بيانها، نظام بشار الأسد مسؤولية وفاة 250 ألف شخصاً وترحيل الملايين، بسبب الصراع في البلاد (نقطة اتفاق)، وترى أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سورية تحت النظام الحالي، ومادامت المطالب والتطلعات الشرعية لكل مكونات المجتمع السوري لم تؤخذ في الحسبان". هذه نقطة توافق أخرى، لكنها تعبر، في واقع الحال، عن خلافات جوهرية: صياغة هذه الجملة بهذا الشكل تعنى أن دولاً أوروبية لا تشترط رحيل الأسد، لإحلال السلام في سورية، وإنما تبقي الباب مفتوحاً لتسوية سياسية، يكون النظام جزءاً منها (وليس بالضرورة جزأها الأساسي). وهذا طبعاً يتناقض ومواقف دول مثل فرنسا. كما "يعرب المجلس الأوروبي عن انشغاله إزاء الهجمات التي تقوم بها روسيا ضد المعارضة والشعبين السوريين، وكذلك إزاء خطر تصعيد عسكري جديد". وهي صياغة دبلوماسية، تكاد تكون منقولة حرفياً عن بيانات مجلس الأمن وقراراته (يقول الاتحاد الأوروبي إنه يتحرك وفقها، حتى لا يقحم نفسه سياسياً وعسكرياً في الصراع السوري). فهي صياغة محايدة وتوفيقية، تم التوصل إليها حلاً وسطاً يرضي مختلف الأطراف الأوروبية، وإن كانت، في الواقع، انتصاراً لرأي أصحاب سياسية ضبط النفس، وعدم التورط في التدخل، أو في المواجهة مع روسيا بسبب سورية.

ونافل القول إنه إذا كانت الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا صراعاً استراتيجياً مع روسيا، فإنها لا تتفق على رفع الأزمة السورية إلى المقام نفسه، ويبدو واضحاً أن جلها ممتعض من توجهات بعض الدول (في مقدمتها فرنسا) لمقاربة الأزمة السورية، وفق المفردات نفسها والأزمة الأوكرانية.

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

صنع السوريون لأنفسهم في السنوات الأربع الماضية من عمر الثورة صورة بطولية في الشجاعة، في مقاومتهم الظلم والغطرسة والاستبداد، ومن أجل استعادة حريتهم وسيادتهم على وطنهم، بعد أن انتزعتهما منهم طغمة مغامرة، حولت سورية إلى مزرعة مستباحة لعائلة الأسد وأقاربه وأتباعه ورجال خدمته المطيعين. ولا أعتقد أن شعباً تعرض للمذابح، وحورب بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة، بما فيها الكيميائية، وبقي يقاتل وحيداً على الرغم من إجماع دول العالم على عدالة قضيته، واضطر إلى أن يقاتل بلحمه الحي، كما فعل الشعب السوري.

أثبت السوريون أنهم، على الرغم من المظاهر المسالمة لثقافتهم ومدنيتهم، شعب أكثر شراسةً وجلداً ومراساً في القتال مما كانوا هم أنفسهم يتصورون. لكنهم، بمقدار ما أبدوه من الشجاعة والإنجاز في ميدان القتال، ظهروا، في المقابل، شديدي الضعف سياسياً، أو فاقدين الحد الأدنى من الخبرة في هذا الميدان. وربما قدم رئيسهم الشقي الذي اعتبر حرق الدولة والبلاد ثمناً معقولاً لقاء رحيله من الحكم مثالاً لا يجارى على ذلك. ونظرة سريعة إلى حصيلة كفاحهم السياسي، للسنوات الأربع الماضية، تظهر، بوضوح، أنهم، بمقدار ما حققوا من نتائج على الأرض، تراجعوا تراجعاً كبيراً في السياسة. فقد قهروا، بقوتهم الذاتية وصبرهم وعنادهم وتضحياتهم الغزيرة، نظاماً من أعتى النظم وأكثرها وحشية وانعداما للشعور بالمسؤولية، واستعداداً للقتل والإجرام من دون حساب، ودمروا قاعدة حكمه العسكرية والأمنية، حتى لم يجد أمامه حلاً سوى الاستنجاد بالأجنبي.

بدأ الأمر بميليشيا حزب الله الذي تحدى النظام نفسه، وأظهر احتقاره له، عندما أعلن أنه دخل لإنقاذ نظام بلغ تعداد جيشه وميليشياته قبل دخوله أكثر من 700 ألف مقاتل بين قوات نظامية وأمنية وشرطة وشبيحة من مختلف الأنواع. لكن، سرعان ما اكتشف حزب الله صاحب "الانتصارات الإلهية" عجزه، فاستنجد بالميليشيات العراقية، المشحونة حتى الانفجار، بالأحقاد الطائفية وإرادة القتل والتمثيل بالسوريين المدنيين الذين قيل لهم إنهم أعداء الدولة والدين وعملاء إسرائيل. ولم يلبث الحرس الثوري الايراني نفسه حتى وجد نفسه مضطراً للتدخل، حتى لا ينهار وضع النظام الذي صار حبيس منطقةٍ لا تتجاوز مساحتها 16% من مساحة الجمهورية. ومع ذلك، لم يوقف انهيار النظام القاتل الذي تفكك وفقد توازنه إلا التدخل الروسي الذي يكاد أن يكون قد كلف بوضع حد للمأساة من جميع الأطراف.

لكن، بموازاة هذه الإنجازات المذهلة على الصعيد العسكري، لم يكف الموقف السياسي للمعارضة وقوى الثورة عن التراجع منذ ثلاث سنوات، وبوتيرة متسارعة، فبعد أن كانت أغلبية الدول تعلن تأييدها الشعب السوري، في كفاحه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، حتى بلغ عدد الدول التي صوتت 140 دولة على قرار الجمعية العامة عام 2012، تحركها نواة قوية من تجمع أصدقاء سورية، وبعد أن نجحت المعارضة في عزل النظام تماماً، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه، ودفعت بعدة قرارات إلى مجلس الأمن، تدين سياساته الإجرامية، وتوصلت، على الرغم من الفيتو الروسي الجاهز، إلى بيان جنيف الأول الذي يعترف بأنه لا مخرج من دون الانتقال إلى نظام جديد، وبعد أن صار التأكيد على تنحي الأسد شرطاً لأي

"بينما يستعيد الأسد مواقع سياسية كثيرة فقدها، تخسر المعارضة دعماً سياسياً ودبلوماسياً، كنّا نعتقد أنه أصبح ثابتا"

تسوية سياسية، وحصد المجلس الوطني السوري اعتراف أكثر الدول في المنظمة الأممية، وهو ما ورثه في ما بعد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثلاً للشعب السوري، وتم طرد النظام من جامعة الدول العربية، ها نحن نشهد اليوم تراجعاً عالمياً متزايداً عن دعم المعارضة والائتلاف، وعودة بعض العلاقات الدبلوماسية الخفية مع النظام، بعد إعلان الحداد على تجمع أصدقاء سورية، وتحوير قضية السوريين من قضية تحررية إلى حرب أهلية وطائفية، وتخاذل دول عديدة أعلنت دعمها القوي حقوق السوريين، وارتداد عديد منهم، مع الوقت، عن مواقفهم السابقة، حتى وصلنا، اليوم، إلى وضع أصبح حلفاء الثورة أنفسهم يدعون فيه إلى تسوية سياسية بشروط دنيا، ويعلنون استعدادهم لقبول بقاء الأسد فترة مؤقتة ضماناً للتوافق الدولي، ويفكرون في تسوية لا تشترط الخروج المسبق لمن اتهمته المنظمات الإنسانية بقيادة حرب إبادة جماعية. لم تكن مواقع المعارضة مهددة، على الصعيدين الداخلي الوطني والدولي، كما هي اليوم. وبينما يستعيد الأسد مواقع سياسية كثيرة فقدها، تخسر المعارضة دعماً سياسياً ودبلوماسياً، كنّا نعتقد أنه أصبح ثابتا، ليس في الغرب فحسب، ولكن، لدى بعض حلفائنا العرب أيضا.

الشجاعة ليست بديلاً عن السياسة

السبب الرئيسي لهذا التراجع السياسي الذي شهدناه، والذي يتعارض تماما مع التقدم العسكري الذي أنجزته تضحيات المقاتلين غير المحدودة على الأرض، هو ضعف منظومة عملنا السياسية، إن لم نقل تهافتها في جميع مستوياتها التنظيمية والتواصلية والإعلامية. والتجسيد الأبرز لهذا التهافت هو عدم القدرة على تثمير التضحيات الهائلة، وترجمتها في مكاسب سياسية، وهدر حيوات مقدسة من دون نتائج تذكر، بينما كان مؤكداً أن تؤدي مثل هذه التضحيات، لو رافقتها سياسة فاعلة، إلى وضع حد لنظام الأسد، على الأقل منذ ثلاث سنوات.

أما سبب تهافت سياساتنا في الثورة والمعارضة، فهو قصورنا السياسي، وتقديرنا السلبي لمفهومها، وتصورنا أننا، بقوة عزيمتنا وشجاعة رجالنا واستعدادهم للشهادة من دون ثمن، سوف نحطم كل الحواجز التي صنعها النظام، ونقضي عليها، عاجلاً أو آجلاً. وهذا ما حصل. لكن، ما واجهنا هو أنه بعد تحطيم النظام لم نعرف كيف نحل محله، ونقيم نظاماً جديداً، ولم

" بعد تحطيم النظام لم نعرف كيف نحل محله، ونقيم نظاماً جديداً، ولم نقنع الدول بنا بديلاً له"

نقنع الدول بنا بديلاً له. والسبب هو بالضبط افتقارنا لمفهوم السياسة وغياب منظومة العمل السياسي الفاعلة. هكذا، وجدنا أنفسنا أمام جدار لا يخرق، هو رفض المنظومة الدولية التي لا يمكن لسلطةٍ أن تقوم وتستقر من دون اعترافها وإدماجها فيها، ورفض عالمي معلن لاستلام المقاتلين السلطة، بل للسماح لهم بإسقاط ما تبقى من النظام أو بوراثته. ونحن نراوح في مكاننا منذ سنتين الآن، وندور حول مشروع توليد قيصري لتسوية سياسيةٍ فرضت علينا، تقوم على الجمع بين الجلاد والضحية، بين نظام فاقد أي شرعية، بعد إبادته شعبه وإحراقه بلده، ومعارضة تتمتع بالشرعية الدولية، لكنها غير قادرة على استلام السلطة، وكسب ثقة المنظومة الدولية شريكاً جديداً فيها. وهذا ما ساهمت فيه، أيضاً، سيطرة بسطاء شيوخ الدين الذين لا معرفة لهم بخبايا السياسة، على التوجيه والتنظيم. باختصار، استهنا بفعل السياسة، وبالغنا في إيماننا بمفعول البطولة الجسدية، ونسينا قول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان. والرأي هو عين السياسة. وهذا ما حصل لإخوتنا الفلسطينيين قبلنا في المرحلة الأولى من المقاومة الفتحاوية أيضا.

لن نستطيع أن نقطف ثمار تضحياتنا العظيمة كشعب بالشجاعة والتضحية وحدهما من دون سياسة. وتتطلب السياسة التصور الواضح للشروط السياسية للمعركة التي نخوضها، وليس للشروط العسكرية فحسب. وتحديد أهدافنا النهائية وأهدافنا المرحلية بدقة، وتنظيم تحالفاتنا الدولية ومعرفة درجة رهاننا على كل منها، وتنسيق جميع مواردنا الداخلية والخارجية، لتحقيق أهدافنا، وذلك كله يستدعي، قبل أي شيء آخر، احتفاظنا بسيطرتنا على قرارنا الوطني الذي من دونه لن نستطيع أن نبلور خطة عمل، ولا أن نتابع تنفيذها ونراكم مكتسباتنا في الميادين الداخلية والخارجية، ونبني صدقيتنا لبنة لبنة، ونكتسب ثقة السوريين والدول الأخرى وعمق علاقتنا بها، حتى نستطيع، عندما يتهاوى النظام، أن نستفيد من الشرعية التي اكتسبناها بتضحياتنا، لانتزاع تأييد المجتمع الدولي لحقنا في إعادة بناء الدولة التي تنسجم مع القيم والمبادئ التي خرج من أجلها السوريون، وضحوا بأبنائهم وبناتهم من دون حساب، دفاعاً عنها. ومن الواضح أن مشكلتنا لا تنبع، الآن، من عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية مطالبنا، وإنما من عدم ثقته بقدرتنا على إدارة الدولة وتسييرها، حسب القيم والمعايير المعروفة، وشكّه في أن يؤدي تسليمه لنا بانهيار النظام إلى حالة من الفوضى والاقتتال بين القوى المعارضة نفسها، أو إلى سيطرة قوى ذات رؤى ومسالك متطرفة، تتعارض مع مفهوم الدولة والسياسة والقيم التي تجسدها في العصر الراهن لصالح مشاريع تعيد المنطقة إلى تقاليد القرون الوسطى ومنطقها.

لا سياسة وطنية من دون قيادة موحدة

أصل أزمة المعارضة هو قصورنا السياسي، وجوهر هذا القصور وصلبه كامن في غياب القيادة السياسية الوطنية، وانعدام مفهومها. فلا سياسة وطنية تعنى بمصير البلاد، لا بجانب منها، من دون قيادة مركزية تعد الخطط، وتتابع تنفيذها، وتقبل المحاسبة والمراجعة للخطط والتوجهات الخاطئة، وتحدد الخيارات، وتتخذ القرارات، وتكون مسؤولة عن تنفيذها، وتقبل المحاسبة عن أعمالها. وقد ساهمت في الإجهاز على مفهوم القيادة السياسية في بلادنا، من جهة أولى، أنظمة الانقلابات العسكرية والمخابراتية التي جعلت من الرئيس زعيماً ملهماً يعمل خارج مفهوم الالتزام والمسؤولية، ويشكل صنماً معبوداً يغطي على أخطاء نظامه كله، ويمنع المحاسبة عنها، بل يقضي على مفهومها نفسه. ورسخها، من جهة ثانية، تنطع وجاهات وشخصيات دينية عديدة للقيادة السياسية، من دون إلمام بقضاياها ومنطق عملها وأساليبها، وخلط بعض التشكيلات السياسية المتدينة بين مفهوم القيادة السياسية التي لا معنى لها، من دون المسؤولية والتفكير المنطقي والعقلاني، والإمارة الدينية، وتحويلها القائد إلى أمير، مطلق الصلاحية، يقود جماعته على هواه، أو ما يعتقد أنه يتماشى مع أحكام الدين وأوامره. وفي كل الحالات، لا ينظر للقيادة وظيفة تفترض خبراتٍ، وتنفيذ مهام وتنسيق قوى وعلاقات يشغل عليها، وتحتاج إلى مساعدة فريق من العاملين، وإنما مواهب فطرية، لا تحتمل التفكير ولا النقاش، وظيفتها استتباع الأفراد والتفنن في تطوير آليات صنع الأتباع وتطويعهم بكل الوسائل، العنفية والسحرية، للحصول على خضوعهم وتسليمهم الأعمى للقائد، القيصر أو الأمير، لا بلورة تصورات وتحديد أهداف ووضع الاستراتيجيات المعقولة، وإيجاد السبل لتحقيقها، وتوجيه الأفراد وتنظم عملهم وتعبئة مواردهم.

لكن مشكلة القيادة عندنا لا تقتصر على غياب معنى القيادة السياسية، والانحطاط بمفهومها إلى

"تفتقر الثورة إلى قيادة تفكر من منظور وطني، وتضع في اعتبارها مصالح سورية الدولة والمجتمع بأكملهما، وتعمل على توحيد عمل القوى المعارضة"

مستوى الوجاهة التشريفية، أو الزعامة الاستتباعية، إنما تتجسد، أكثر من ذلك، في غياب القيادة الوطنية، أي التي توجه وتخطط وتنظم وتنسق الموارد والعلاقات، لتحقيق أهداف وطنية تتعلق بمصير الدولة، ومستقبل المجتمع بأكمله. ولا شك في أن الثورة أنجبت قيادات فصائلية، ومحلية، من نموذج العمدة أو المختار أو الزعيم الذي يجمع حوله بعض الموالين، أو نموذح أمراء الحرب. لكن، ما تفتقر إليه حتى الآن هو قيادة تفكر من منظور وطني، وتضع في اعتبارها مصالح سورية الدولة والمجتمع بأكملهما، وتعمل على توحيد عمل القوى المعارضة، وتنظيم استخدامها حسب خطة واضحة ومتكاملة، وتملك الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة والتمثيل والصدقية. ولا يمكن لمثل هذه القيادة أن توجد وتحظى بالنفوذ والمصداقية، ما لم تكن قيادة موحدة، أو على الأقل لها نفوذ على القسم الأهم من القوى الفاعلية على ساحة الصراع، العسكري والاجتماعي.

وجود قيادات متعددة يعني، بالضرورة، رؤى متباينة ومتضاربة وأجندات خاصة متنافسة، تعكس مصالح متباينة، وصراع القيادات، كل على حدة، على وجودها ونفوذها، حتى لو تبنت خطاباً وطنياً كاذباً. وهذا ما نحن فيه بالضبط: قيادات كثيرة ومتناحرة تعني، ببساطة، غياب القيادة المركزية التي تعبر عن إرادة وطنية جامعة، وتحظى بثقة وتأييد أغلبية شعبية.

إذا كانت تضحيات السوريين غير المحدودة، وصبر الشعب الذي تحمل أقسى الظروف، واضطر نصفه تقريبا إلى التشرد واللجوء، قد منعت النظام وحلفاءه في الحقبة الماضية من تحقيق أي مكاسب عسكرية، فإن التدخل الروسي الراهن يشكل منعطفاً خطيراً، ومصدر تحديات مصيرية، لن يكون من السهل الرد عليها من دون رأب هذا الصدع، والخروج من حالة الفوضى والتشتت وغياب القيادة السياسة، أي غياب التوجيه الوطني الشامل والتنظيم العقلاني للموارد العسكرية والبشرية. ولا يكمن هذا التحدي في طابعه العسكرية فحسب، فلن يستطيع الروس، مهما فعلوا، أن يقضوا على قوى المعارضة، وإنما بشكل أكبر في طابعه السياسي.

فبعد نجاحهم في حماية النظام وتثبيت دفاعاته، وتشتيت جزء من قوانا المقاتلة، لن يضيعوا وقتاً طويلاً في انتزاع المبادرة السياسية لدفع الأطراف إلى تسوية سياسية، يكونوا هم أنفسهم العراب الرئيسي، إن لم يكن الوحيد لها، وقد بدأت المفاوضات، بالفعل، من وراء الكواليس، وهي تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية. وهذا هو فحوى اللقاءات التي يستضيفها الكرملين، والتي شملت المملكة العربية السعودية وتركيا بشكل رئيسي، بعد التفاهم مع طهران، لإبعادها عن محور العملية السياسية، مع تطمينها على مصالحها، في ضمان ألا يكون النظام المقبل في سورية معاديا لها، أو مدخلا لتصفية حزب الله في لبنان.

والغائب الأكبر في هذه المفاوضات الأولية، لكن الحاسمة، هي قوى الثورة والمعارضة التي لم تحظ إلا بلقاءات عابرة لمبعوث الرئيس الروسي مع شخصياتٍ لا جامع بينها. وإذا لم تنجح المعارضة، في الأسابيع القليلة المقبلة، في الخروج من تقاليدها القيادية البائسة، وإحداث ثورة في أسلوب عملها، بحيث تتحول من نموذج القيادات الفصائلية المتنافسة والمتنازعة على النفوذ إلى قيادة وطنية واحدة تتحدث باسم سورية ومصالحها الوطنية القريبة والبعيدة كدولة، لا باسم هذا الفصيل أو ذاك، ولا هذه الجماعة الايديولوجية، أو تلك، الإسلامية أو العلمانية، وإذا لم يظهر قادة الفصائل أنهم رجال دولة، وليسوا أمراء جماعة، ويكونوا بالفعل على قدر من التنظيم والحنكة السياسية التي تؤهلهم ليصبحوا طرفاً رئيساً، وممثلين لعموم شعبهم في مفاوضات معقدة وصعبة، تشكل سورية فيها عقدة تقاطعات مصالح متباينة ومتناقضة، ويحتاج التوصل إلى حل نهائي، أو طويل المدى، إلى البحث عن توازنات استراتيجية دقيقة، ربما لن يكون في الإمكان الوصول إليها من دون وضعها، هي نفسها، ضمن مفاوضات إقليمية ودولية موازية، مرتبطة بها، لكن أيضا بملفات ومسائل أخرى اقتصادية وسياسية وعسكرية، أقول إذا لم ننجح في ذلك، سوف نكون الخاسر الأكبر في هذه المفاوضات، وسنصبح هدفاً لتفاهم جميع القوى المتفاوضة ضدنا.

ليس من الممكن، الآن، وربما لن يكون من الممكن أبداً توحيد الفصائل، ولا القوى السياسية التي نشأت على هامش الثورة، وهي اليوم بالعشرات، لتكوين قوة منظمة فاعلة مركزية. لكن الممكن والمطلوب والعاجل أن يتحمل الفاعلون الرئيسيون الذين يحتلون مسؤوليات القيادة في مختلف الميادين، وبرهنوا، في السنوات الخمس الماضية، على قدراتهم على مسؤولية القيادة الوطنية، ويعملوا معا على ترتيب أوضاع المعارضة، بجميع تشكيلاتها. وليس هناك حل، في نظري، لمسألة القيادة في المعارضة السورية سوى أن يقوم هؤلاء القادة في الفصائل المسلحة، وفي أوساط المجتمع المدني، الأكثر فاعلية وموثوقية وقدرة، بتشكيل مجلس قيادة واحد للمعارضة، مع تعيين ناطق رسمي له، وضم من يثقون بهم من أصحاب الخبرة والكفاءة والشخصيات السياسية والوطنية، في ائتلاف المعارضة وخارجه، إلى عضويته، وطرح برنامج عملهم وجدول أعمال وطني على السوريين عموماً لا نزال نفتقر إليها حتى الآن، يمكن نقاشها والتفاعل معها. وهذا يعني، بالتأكيد، أن يرتقي هؤلاء جميعا، بتفكيرهم السياسي وسلوكهم، إلى مستوى القادة الوطنيين الذين يفكرون بمصير سورية وشعبها، وليس بمصيرهم الشخصي، أو مصير فصائلهم أو أحزابهم أو تجمعاتهم، مهما كان نوعها. وهذا هو الشرط الأول، كي لا تتحول التسوية السورية المطروحة اليوم في موسكو إلى تقاسم المصالح والنفوذ بين الدول الإقليمية والكبرى على حساب حقوق الشعب السوري الأساسية، وعلى أجساد أنبل أبنائه ومقاتليه.

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

الظهور المفاجئ للرئيس السوري في موسكو يمكن النظر إليه من جهتين، تبعا لخلفيات ودوافع وأهداف تلك الزيارة القصيرة التي لم يعلن عنها إلا بعد وصول بشار الأسد إلى دمشق.

فإن تمت الزيارة بناء على دعوة روسية كما قيل في الأخبار، فإن ذلك يعني استعراضا للقوى تقوم به روسيا، نافخة من جديد في بوق تمسكها بالأسد الذي يشكل وجوده في الحكم من وجهة نظر روسية ضمانة لاستمرار الدولة.

غير أن تلك الزيارة يمكن أن تنطوي على واحد من أكبر أسرار القضية السورية لو أنها تمت بناء على طلب من الأسد نفسه للقاء القيادة الروسية.

في تلك الحالة يكون الأسد قد قرر أن يقول الكلمة التي يعتقد أن الروس يودون سماعها منه شخصيا، من غير أن تصل تلك الكلمة – السر إلى أسماع القيادة السورية.

فالرئيس السوري ظهر في الشريط الإخباري وحيدا في اللقاء. وهو ما يمكن أن يُحاط بالكثير من علامات الاستفهام. كان لافروف حاضرا، لمَ لم يحضر المعلم وهو مهندس السياسة السورية الخارجية؟ المسألة كلها تتعلق بالأسد شخصيا. فهل ذهب الرجل إلى منقذيه لمناقشة مصيره؟

لا أعتقد أن روسيا قد تدخلت عسكريا في سوريا من أجل أن تضحي بحليفها. وما يقوله الروس عن عدم تمسكهم بالأسد شخصيا ينبغي أن لا يؤخذ على محمل الجد. ذلك لأن نظام الأسد الأب، ومن بعده الابن، هو النظام العربي الوحيد الذي ظل وفيا للروس، فلم تتعرض مصالحهم في سوريا للهزات كما حدث لها في ليبيا والعراق ومصر.

سوريا التي ظلت حريصة على علاقتها الإستراتيجية مع روسيا هي سوريا النظام الذي يقوده الأسد. وما يعرفه الروس جيدا عن طبيعة ذلك النظام يعزز تمسكهم بالأسد، باعتباره ضمانة لاستمرار وجودهم في المنطقة.

ولأن الروس لا يبيعون ولا يشترون أوهاما، فإنهم يدركون جيدا أن بقاءهم في المنطقة لن يكون مؤكدا إلا من خلال صيانة وتدعيم وجودهم في سوريا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعادة تأهيل النظام الحاكم في سوريا، بعد أن تم استضعافه. لم يكن اللقاء رسميا. وهو ما فهمه الكثيرون خطأ.

فسوريا الدولة لم تكن موجودة في ذلك اللقاء من خلال رمزها الرئاسي. كان الأسد وحده هناك، وهو ما يعزز الفكرة التي تفيد بأنه ذهب إلى موسكو لعرض موقف شخصي بحت، لا علاقة له بما تطرحه سوريا رسميا في المحافل الدولية، أو شعبيا في وسائل إعلامها.

هذا لا يعني أن الأسد قد قرر أخيرا ومن موقع الإحباط أن ينساق إلى المنطق الذي يربط الحلول السياسية للمعضلة السورية برحيله عن السلطة. فالرجل اليوم وإن ظهر بمظهر التلميذ المطيع أمام معلمه هو أقوى مما كان عليه في المراحل السابقة، يوم كان هناك تحالف دولي وإقليمي يضغط عليه مثل كماشة. لقد خفف الكثير من الأطراف من لغتهم المعادية.

أما على الأرض وهو الأهم، فإن التدخل الروسي قد سمح للجيش السوري بالكثير من أوقات الراحة واستعادة النفس وفتح أمامه أراضي، لم تكن استعادتها ممكنة، بعد أن ملأت بالجماعات والتنظيمات الإرهابية.

غير أن كل ذلك لا يعني إمكانية أن يعاد تأهيل النظام من غير أن يقدم النظام تنازلات، يجدها الروس مناسبة لقيام مرحلة انتقالية، لا أثر للجماعات الإرهابية فيها.

أهذا ما حمله الأسد إلى موسكو بنفسه؟

يبدو أن أوراقا مهمة من الملف السوري صارت في عهدة الرئيس بوتين، وهو ما سيكشف عنه اللقاء الدولي – الإقليمي المرتقب الذي قد يكون بداية لمنعطف حقيقي في المسألة السورية.

ستتبدد في ذلك اللقاء كل الأوهام التي تم التعامل معها في المراحل السابقة باعتبارها نوعا من البداهة، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة الاتفاق على قرار بحسم موضوع المنظمات الإرهابية. بالنسبة للغرب لا تزال طرق الإرهاب سالكة في اتجاه الشرق.

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

٢٤ أكتوبر ٢٠١٥

بدخول القوات المسلحة الروسية والطيران الحربي الروسي إلى ساحة المعركة في سوريا، يكتمل مشهد الحرب الكونية الصغرى في منطقتنا، وتتدفق التحليلات حول ما يمكن أن يحصده هذا الإقليم من نتائج مرة، مع استمرار تطاير المفرقعات وأزيز الطائرات. الإشكالية التي يواجهها المتابع هي اختلاط «الرغبات» بـ«الحقائق» في الاقتراب التحليلي لساحة المعركة المحتدمة.

من نافلة القول إنه في الوقت الحالي، الذي سوف يمتد على الأقل لأشهر من الآن، ليست هناك حلول في الأفق تبدو للناظر لتوقف حمام الدم، مهما كانت حدة نظره، على عكس المثل السوري المشهور بأنها «لن تصغر قبل أن تكبر».. فهي لن تصغر في القريب حتى لو كبرت. تعالوا نطالع المشهد بشكل بانورامي، ومجرد إلى حد ما من العواطف.

المعركة في سوريا تُغير الوضع «الجيوسياسي» كما لم يتغير منذ الحرب العالمية الأولى، والنهايات المتوقعة مفتوحة على احتمالات كثيرة. قراءة التدخل الروسي في سوريا تعني أنه بعد أربع سنوات ونيف، وصل ثلاثي نظام الأسد وحزب الله ودعم إيران إلى طريق مسدود، على الرغم من كل التخريب الذي قام به هذا الثلاثي. ما نعرفه أن التدخل الروسي جاء كما يقال علنا بطلب من نظام الأسد! ولكن هذا الطلب لم يكن بعيدا عن رغبة طهران وتمنيات موسكو! كما أن تصريحات الروس الأخيرة تقول إن تدخلهم «لحماية مصالحهم»! في وقت انتهى فيه الاستعمار منذ زمن، وأفاقت الدول على أن «التجارة» مع الدول المُستعمرة السابقة أفضل بكثير من «استعمارها المباشر بالقوة العسكرية».. فأي مصالح تحققها البندقية؟

يبدو أن التصريحات الروسية ليست خارجة عن السياق تماما، ويجب قراءتها كالتالي: «نحن لا يهمنا الأسد بقدر ما يهمنا عدم امتداد (الإرهاب) إلى ساحتنا».. ذلك يقال بصوت خفيض، والمسكوت عنه «فشل الولايات المتحدة والتحالف الغربي في كسر شوكة (الإرهاب)»! ربما هذا الأمر يفسر كلمة «مصالح» التي جاءت على لسان أكثر من مسؤول روسي رفيع. لقد صرف حزب الله وقوات فيلق القدس الإيرانية وقوات النظام بجانب «الشبيحة» كل جهدهم لتركيع الشعب السوري، وبناء نظام قمعي على غرار ما هو موجود في طهران، لكن دون نتيجة ملموسة. في هذا السياق قامت إيران بإنشاء الفرقة الأجنبية (على غرار الفرق الأجنبية العسكرية التي شهدتها فرنسا وبريطانيا في الحرب العظمى الثانية). الفرقة الأجنبية الإيرانية مكونة من عناصر في أغلبها غير إيرانية، منها باكستانية وأفغانية وعراقية ولبنانية، لها نفس الانتماء الطائفي ومستعدة للقتال بالثمن المناسب. السبب في إنشاء هذه القوات هو فقد النظام السوري رمزيته الوطنية. لم يعد النظام السوري ونخبته في أعلى السلطة السياسية في نظر جمهور واسع من السوريين «متحالفًا مع قوى أخرى» فقط، بل، وهذا مهم في نظر أغلب الظهير الشعبي السوري، أصبح النظام «عميلاً»، وهو أمر له تداعيات في الضمير الوطني السوري، أيًا كانت انتماءات الفرق المختلفة.

أول اعتراف بسقوط قتيل إيراني في الساحة السورية كان في فبراير (شباط) 2013، وكانت قوات حزب الله قد دخلت سوريا تقريبا بالتزامن مع سقوط القتلى الإيرانيين. كان دخولها، كما قالت ماكينة حزب الله الدعائية، من أجل «الدفاع عن مراقد الأئمة»، وانتهى بها المطاف لزيادة مراقد قتلاها في مناطق لبنان وقراه الفقيرة! خطأ الإيرانيين القاتل في سوريا أنهم أرادوا أن يكرروا سيناريو تدخلهم في العراق، فقد صرفوا الدولارات واشتروا العقارات وتنافسوا في الحصول على الصفقات من الدولة السورية، وركبوا الأمن السوري على غرار الأمن الإيراني، وهو أمر لم يقرأ الإيرانيون فيه خريطة الديموغرافيا السورية التي يشكل فيها السنة 80 في المائة على الأقل، كما لم يفقهوا تاريخ السوريين الوطني.

لم تستطع الفرق الأجنبية الإيرانية - المذهبية تغيير الموازين في الساحة السورية، وفقد النظام أكثر من ثلثي الأرض، فجاءت قوات السيد فلاديمير بوتين للمساعدة. كان دافع بوتين الأساسي هو رفع شعبيته في وطنه، خاصة بعد أن فقد أوكرانيا كليا لصالح المعسكر الغربي، وأصبح حلف الناتو ملاصقا للحدود الروسية الشرقية، ومُني أيضًا بحصار اقتصادي على خلفية شريط ليس له أي ثقل استراتيجي في شرق أوكرانيا، وسكانه أغلبيتهم من الروس. حتى جزيرة القرم لم تكن نصرا مؤزرا للروس، لأنها بالأساس روسية!

على تلك الخلفية نجد مفهوما جديدا يدخل التداول في الساحة العالمية، وهو «عسكرة السياسة»، أي ما تفقده في السياسة يمكن أن تحصل عليه باستخدام العسكر. طلعات بوتين الجوية في الأجواء السورية تتراجع، وتكيفت المعارضة السورية مع تلك الهجمات بسرعة، كما أعيد التفكير في الجانب المناوئ للنظام السوري، وأعني به الغربي، خصوصا الأميركي والتركي والعربي، من أجل مواجهة المتغير الجديد. كانت أولى الخطوات السماح لقوى المعارضة السورية بالحصول على أسلحة نوعية، كان بعضها معلنا، فلا يمكن أن يكون هناك فعل إلا ويكون له رد فعل مضاد. ما فات الروسي أن يعرفه أنه تدخل في حرب شبه مذهبية، وهذه الإشارة لم تفت مجلة سياسية غربية رصينة، حيث قالت «الإيكونوميست» الأسبوع الماضي وببنط عريض «بوتين بطل الشيعة».

حتى الآن لم يظهر مشروع سياسي لدى الروس، ولا يمكن أن يظهر لدى طهران، التي ترى في المشهد السوري أنه مماثل في الشكل لمظاهرات إيران عام 2009 (الثورة الخضراء)، وأنه يمكن قمع السوريين، كما فعلت وقتها، إن لم يكن بالفرق الأجنبية على تعددها فبالطائرات الروسية.. وهي قراءة أكثر من خاطئة. حتى الساعة الروس والإيرانيون يقرأون في نفس مخطوطة الكتاب القديم، كتاب الإمبراطورية السوفياتية وإمبراطورية كورش العظيم.

الروس ينتظرون إبادة الشعب السوري حتى يستسلم، والإيرانيون وفرقتهم الأجنبية (بها عرب أيضًا) ينتظرون ظهور المهدي المنتظر! ويتضاحك أنصار النظام السوري مستبشرين بقدوم الروس! ما لم يتحقق في أكثر من أربع سنوات لن يتحقق في أشهر (كما صرح الروس بأن بقاءهم لن يتجاوز ذلك)، وما لم تحققه القومية الفارسية لن تحققه الشيفونية الروسية، فكلتاهما - مع أنصار النظام السوري - تتوقع أن تخرج عليها الشمس صباحا من الغرب، وهي تشرق دائما مع الشعوب!

آخر الكلام:

لا أعرف عن أي دولة يتحدث الروس للإبقاء عليها في سوريا، بعد أن حطم نظام الأسد كل المؤسسات، وحوّل المدن والقرى السورية إلى خرائب، وقتل مئات الآلاف وشرد الملايين.. فأي دولة سوف تبقى بعد ذلك؟!