٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

يصعب، بعد اقلّ من شهر على انطلاق العمليات العسكرية الروسية في سورية التكهن بما تريده موسكو التي استقبلت بشّار الأسد من اجل ايجاد افق سياسي لهذه العمليات. هل بدأ فلاديمير بوتين يستوعب انّ لا حلّ سياسيا في سورية قبل التخلّي عن وهم اسمه «شرعية» النظام القائم وعلى رأسه بشّار الأسد؟

في الإمكان الحديث عن «شرعية» في اي مكان في العالم باستثناء سورية التي تعاني اوّل ما تعاني من غياب الشرعية فيها منذ نشوء الكيان، اللهمّ الّا اذا استثنينا مراحل قصيرة في فترة ما بعد الإستقلال وفي السنوات التي سبقت الوحدة مع مصر في العام 1958.

لا شرعية من ايّ نوع كان في سورية. هل يستطيع الرئيس بوتين اقناع بشّار الأسد بذلك وأنّ ليس امامه سوى الرحيل وأنّه ليس جزءا من حلّ من اي نوع كان؟

المحزن انّه كان في استطاعة روسيا، عن طريق المساهمة في قيام نظام شبه معقول في سورية، حماية مصالحها. هذا اذا كانت لديها مصالح، باستثناء مخزون الغاز السوري ومنع تمرير الغاز الخليجي الى المتوسط عبر الأراضي السورية. كان ذلك ممكنا في بداية الثورة السورية، لو لم تزوّد موسكو بشّار بكلّ ما من شأنه متابعة حربه على شعبه، وذلك في وقت كانت ايران، ولا تزال، تدفع ثمن السلاح المستخدم في حرب الإبادة التي يتعرّض لها السوريون.

كلّما طالت الحرب في سورية، طالت احتمالات تفتيت البلد، خصوصا بعدما تبيّن ان التدخلين الإيراني والروسي يقومان على اسسس ذات طابع مذهبي اوّلا واخيرا. بالنسبة الى روسيا، ان «المصالح القومية» تعني، اضافة الى الإهتمام بالغاز، المحافظة على المؤسسة العسكرية التي يسيطر عليها ضباط علويون تعلّموا في الأكاديميات السوفياتية ثمّ الروسية وتخرّجوا منها.

بالنسبة الى ايران، لا همّ آخر غير المحافظة على بشّار الأسد من منطلق انّه يمثّل حكما عائليا وعلويا في الوقت ذاته. حكمٌ قَبِل ان يكون تابعا كلّيا لـ«الوليّ الفقيه» في طهران.

هذه التبعية، جعلت الأسد الإبن مختلفا الى حدّ ما عن والده الذي حافظ على نوع من التوازن في العلاقة بين سورية من جهة وايران والدول العربية من جهة اخرى. هذا لا يعني باي شكل ان نظام حافظ الأسد لم يكن علويا، يسعى الى الثأر، بمقدار ما انه كان يعني ان الأب كان حريصا على ايجاد دور له بين العرب وايران.

كان يلعب هذا الدور، علما ان العرب عموما كانوا يعرفون في العمق مدى انحيازه لايران وخطورة لعبته ذات الطابع المذهبي التي كان لبنان احدى الساحات الي تجلّت فيها بوضوح ليس بعده وضوح.

كذلك، تكشّفت هذه اللعبة من خلال انحيازه الى جانب ايران في حربها مع العراق بين 1980 و1988، وهي حرب كان كلّ اهل الخليج يقفون خلالها مع بغداد، ليس حبّا بصدّام حسين ونظامه، بل حفاظا على التوازن الإقليمي لا اكثر.

تسعى روسيا في الوقت الحاضر الى انقاذ نظام سقط قبل سنوات عدة. هل بدأت تعي أنّ انقاذ النظام يعني اوّل ما يعني خروج بشّار من السلطة؟ قد يكون السؤال الأكثر دقّة هل يمكن للنظام ان يستمرّ من دون الأسد الإبن؟

سقط هذا النظام، الذي لم يمتلك شرعية يوما، في اليوم الذي تمرّدت فيه درعا نظرا الى انها كانت ترمز الى الحلف الذي اقامه حافظ الأسد مع سنّة الأرياف. اقام هذا الحلف لتغطية نظامه العلوي من جهة ولإيجاد توازن مع سنّة المدن الكبرى، اي دمشق وحلب وحمص وحماة، من جهة اخرى.

كانت هناك في سورية شرعية شكلية قامت في الأصل على ترتيبات معيّنة، في الداخل والإقليم. عرف حافظ الأسد كيف يدير هذه الترتيبات وكيف يتحكّم بها، مستفيدا الى ابعد حدود من مغامرات صدّام حسين التي توجّها بغزوة الكويت في العام 1990. فقدت الشرعية الشكلية مع بشّار الأسد آخر ما كان يمكن ان يحافظ عليه من ارث والده، خصوصا بعد دخوله في مواجهة مع سنّة الأرياف وبعدما سلّم قراره لإيران. كان الدليل على ذلك تغطيته عملية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والتي بات معروفا من نفّذها على الأرض والظروف الإقليمية التي احاطت بها فضلا عن اندراجها في سياق المشروع التوسعي الإيراني الذي بدأ يأخذ بعدا جديدا مع الإجتياح الأميركي للعراق في ربيع 2003.

تلعب روسيا لعبة خطرة بالتنسيق مع ايران. يدل على خطورة اللعبة بدء سقوط قتلى روس في الأراضي السورية. انها لعبة خطرة لسبب في غاية البساطة يتمثّل في سعيها الى فرض نظام لا شرعية له على الشعب السوري بالقوّة. اقصى ما يمكن ان تحقّقه روسيا هو انتصارات عسكرية في المدى القصير. تستطيع روسيا المساعدة في الإنتصار على الشعب السوري. ولكن ماذا بعد؟

في المدى الطويل، يمكن لروسيا استكمال ما بدأته في الماضي البعيد، اي منذ خمسينات القرن الماضي. قامت ابان الحرب الباردة بكلّ ما يمكن القيام به من اجل اضعاف سورية وتحويلها الى بلد تابع لها. نجحت احيانا واخفقت في احيان اخرى رغم كل استثماراتها في بلد تُعتبر قيادته البعثية المسؤول الأول عن توريط مصر في حرب الأيام الستّة في يونيو 1967.

بين روسيا وايران، لن تعود سورية يوما دولة موحّدة. كلّ ما تستطيع موسكو تقديمه، في حال لم تقتنع بضرورة رحيل الأسد الإبن، هو مزيد من التعميق للشرخ الطائفي والمذهبي. ما نشهده هو مساهمة روسيا في اعادة رسم خريطة الدول وحتّى خريطة الشرق الأوسط كلّه. فـ«داعش» الذي تدّعي روسيا محاربته هو الحليف الأوّل للنظام السوري. لولا النظام السوري ولولا السياسة الإيرانية في العراق، لما كان «داعش» اصلا.

بات كلّ ما يمكن قوله ان اطالة الأزمة السورية، في ظلّ الهجرة المستمرّة للسوريين من بلدهم، لا يصبّ سوى في مزيد من الإنهيارات تطال البلد وتطال كلّ مؤسساته، بما في ذلك المؤسسة العسكرية التي لا تزال موسكو تراهن عليها. هذا الرهان في غير محلّه.

هذا عائد أوّلا واخيرا الى أنّ هذه المؤسسة لم تلعب يوما الدور المطلوب منها على الصعيد الوطني، خصوصا عندما غيّر حافظ الأسد تركيبتها على نحو جذري، بما يتوافق مع النظام القمعي الذي اقامه والمعتمد اساسا على طائفته العلوية والتحالفات التي بناها مع سنّة الأرياف والأقلّيات.

بين روسيا وايران، ضاعت سورية، لا لشيء سوى لأنّه لا يمكن البناء على وهم، اسمه نظام بشّار الأسد. هذا النظام لم يعد يصلح سوى لشيء واحد هو الإنتهاء من سورية. هل هذا ما تريده روسيا، المتحالفة مع اسرائيل، في حربها المشتركة مع ايران... على الشعب السوري؟

بعد زيارة بشّار لموسكو وجلوسه منفردا في حضرة بوتين، ثمّ اتصال الرئيس الروسي بالملك سلمان بن عبد العزيز، سيتبيّن ما اذا كانت روسيا تسعى بالفعل الى حل سياسي في سورية. مثل هذا الحلّ لا يمكن ان يبصر النور الّا اذا خرج بشّار الأسد... الى منفاه الروسي.

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

حتى لا تدمر سورية بالكامل. وردت هذه العبارة على لسان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في معرض دعوة أطراف إقليمية ودولية للقاء من أجل بحث الوضع في سورية. وقال كيري إنه ينصح بضرورة إيجاد مخرج، حتى لا تدمر سورية بالكامل. يستدعي كلام الوزير الأميركي تسجيل ملاحظتين مهمتين، الأولى أن هذا التحذير يأتي بعد اشتداد القتال في سورية، بسبب التدخل الروسي الذي وفر للنظام السوري تغطية عسكرية وسياسية، نقلته من طور الاحتضار إلى التقاط الأنفاس والعودة إلى مسرح الأحداث. والثانية أنه يمكن للمراقب أن يلتقط من هذا الكلام أن سورية مرشحة للتدمير بالكامل، في حال عدم حصول تفاهمات تحول دون ذلك.

يجب عدم الاستخفاف بالنقطة الثانية، وهي جديرة بالتوقف أمامها بالنظر إلى ما آل إليه الوضع السوري خلال أربع سنوات من الحرب، التي شنها النظام ضد الشعب، بشتى أنواع الأسلحة، وحين لم ينجح في القضاء على الثورة، ذهب للاستعانة بالروس الذين أخذوا على عاتقهم إنجاز المهمة، وهذا ما يلاحظ من خلال التدخل الروسي السافر الذي يركّز منذ ثلاثة أسابيع على العمل وفق سياسة الأرض المحروقة، ويعتمد على مبدأ "غروزني" (ما لا يتم تحقيقه بالقوة، يتم باستخدام مزيد من القوة). ولذلك، يحشد الروس كل أنواع الأسلحة من أجل تحقيق نصر عسكري ساحق ضد الثورة السورية، في مدة أقصاها ستة أشهر، وهم لا يعملون من أجل تغيير موازين القوى على الأرض التي مالت، في الأشهر الأخيرة، ضد النظام وحلفائه الإيرانيين، بل للقضاء كليا على قوى المعارضة السورية المسلحة. وفي طريقهم، لا يكترثون بالآثار التي تترتب على ذلك، لا المادية ولا البشرية، وهذا ما يفسر أنهم لا يراعون أي حساب للبشر والعمران، وقد ارتكبوا مجازر عديدة بحق المدنيين، حيث سقط حوالى 400 قتيل في 20 يوما، من دون أي موقف دولي، أو حتى تغطية إعلامية ترقى إلى مستوى الحدث الخطير بكل المقاييس الذي يمكن وصفه بالإبادة والتدمير.

والملاحظ أنه ليس هناك أحد يقف في وجه الروس، على المدى المنظور، سوى مجموعات عسكرية سورية من المعارضة، ذات تسليحٍ لا يسمح لها بمواجهة الطيران والصواريخ التي يتم إطلاقها من البوارج الروسية. وبالتالي، فإن الحديث عن معركة متكافئة أمر مفروغ منه، وغير مطروح من دون موقف نوعي سريع من حلفاء المعارضة وتزويدها بأسلحة مضادة للطيران، وطالما أنه ليست هناك مؤشرات توحي بأن هذا التطور سوف يحصل، فالمطروح، هنا، ليس أن تكون المعركة متكافئة أم لا، بل هو منهج التدمير الروسي الذي عبر عن نفسه، قبل أيام، بإلقاء مناشير من الجو في حلب، تطالب السكان بإخلاء المناطق التي توجد فيها قوات للمعارضة، لكي تباشر روسيا بقصفها، وهذه المناطق تخضع، منذ عامين أو أكثر، للقصف بشتى أنواع الأسلحة من النظام، ويريد الروس اليوم تدميرها بالكامل، حتى تتم السيطرة عليها. ونظراً لما بلغته المأساة السورية من قسوة، فإن بعضهم قد لا يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ولا يضعه في نصابه الصحيح.

تحذير الوزير الأميركي من تدمير سورية بالكامل له عند بعضهم، اليوم، وقع الحديث عن التقسيم أو التهجير الجماعي للسوريين قبل عامين. حينذاك، لم يكن أحد يتخيل حصول الأمرين، لكن تطورات الأحداث جاءت بما يفوق الحسابات كافة. ولذلك، ليس من المستبعد أن نقف، بعد سنة، على الأطلال لنترحم على بلد كان اسمه سورية. وبذلك، يتحقق تهديد الأشاوس "الأسد أو نحرق البلد".

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

لعل واحدة من أهم خصائص الثورة السورية أنها كاشفة فاضحة لمواقف كثيرين، من الذين تاجروا عقوداً بالشعارات، وزاودوا بها على الجميع. ويندرج في خانة هؤلاء جماعات، كحزب الله اللبناني، وتيارات قومية ويسارية عربية، تماهت مع بطش النظام السوري بحق شعبه، وسوّغت له جرائمه، على أساس أنه يتصدى لـ"مؤامرة كونية" ضد "محور الممانعة".

طبعاً، لم يتورط كل القوميين واليساريين العرب في جريمة تأييد نظام بشار الأسد ضد شعبه، فكثير منهم أصحاب مبدأ وموقف أخلاقي، وهؤلاء اختاروا الانحياز للمبدأ على حساب المصالح الذاتية، أو ما يزعم أنه انتماء فكري. ولكن، وكما أنك تجد في صفوف المعممين والملتحين من باع مبادئه وأخلاقياته، كما الحال، كذلك، في صفوف بعض من يزعمون أنهم ليبراليون، على الرغم من تأييدهم حكم العسكر والانقلاب على إرادة الشعوب، فإنك تجد في صفوف القوميين واليساريين من فعل الأمر نفسه. أبعد من ذلك، إنك تجد أن كثيرين ممن يزعمون القومية العربية، أو اليسارية إيديولوجيا، قد قدموا انتماءهم للطائفة، وتحديداً الشيعية، عندما جاء الأمر إلى سورية، مهمشاً الإيديولوجيا، أو محاولاً تطويعها في خدمة حسابات طائفية.

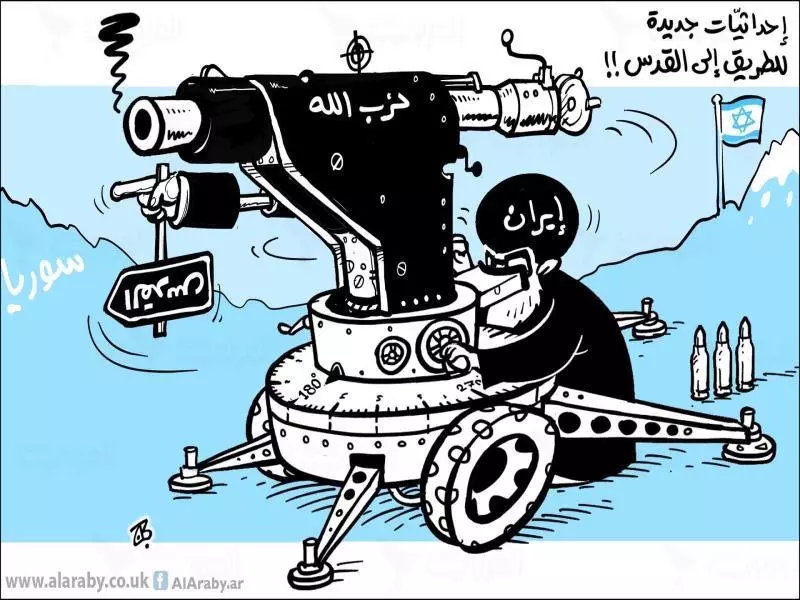

من مفارقات هذا الصنف من القوميين واليساريين، أنهم أيّدو ورحبوا بالغزو الإيراني، عملياً، لسورية، على أساس أن إيران هي أُسُّ "محور الممانعة"! لم يتباكَ هؤلاء على عروبة سورية المُضَيَّعَةِ، وسيادتها المبددة، ووحدة أراضيها المهددة، ولم يستثرهم مشهد الدماء والتشريد الذي لحق بالسوريين، والدمار الذي حَلَّ في ديارهم، ذلك كله في سبيل الحفاظ على حكم شخص وعائلة وطائفة. أيضاً، لا زال هؤلاء يقفون وراء حزب الله، على أساس أنه "حزب المقاومة"، ولا زالوا يصفون أمينه العام بـ"سيد المقاومة"، مع أن مقدار من قتلهم الحزب من السوريين أضعاف أضعاف من قتلهم من الإسرائيليين، دع عنك أن بوصلة حزب الله انحرفت، منذ نحو خمس سنوات، لتصبح الطائفة أولويته، لا المقاومة.

ولا يتوقف تهافت هؤلاء عند ذلك الحد، بل تجدهم يعلنون الولاء لإيران، ويتخذون من طهران مَحَجّاً لهم، وهم لا يتورّعون عن كيل عبارات المديح والتقريظ لها، متناسين مزاعم انتمائهم القومي واليساري، المتناقض جوهرياً مع كُنْهِ الدولة الإيرانية ونظام حكمها. ومن مفارقات لافتة في هذا السياق أن هؤلاء القوميين واليساريين الذين يعيبون دوماً على ما يسمى تيار "الإسلام السياسي السني"، وتحديداً، الإخوان المسلمين، "ثيوقراطيتهم"، لا يشرحون لنا منطق تأييدهم الدولة "الثيوقراطية" الوحيدة على وجه هذه البسيطة، وهي إيران. ففي إيران، يحكم المرشد الأعلى للثورة وَيَسُودُ، بناء على مقولات دينية مذهبية، تزعم أنه الوَلِيُّ عن "الإمام الغائب"، الذي هو ظِلُّ الله في الأرض.

ثالثة الأثافي عند صنف أدعياء القومية واليسارية هؤلاء تأييدهم الغزو الروسي لسورية. وهم إن فعلوها اليوم، فقد فعلها بعضهم في الأمس أيضا، عندما أيدوا غزو الاتحاد السوفييتي

"التيار الذي يجمع بين بيادق إيران واعتذارييها، فإن العداء لإسرائيل بالنسبة له ليس أكثر من مشجب، يعلقون عليه طائفيتهم، ومصالحهم، وانحيازهم لإجرام نظام بحق شعبه"

أفغانستان أواخر سبعينيات القرن الماضي. بالنسبة لهؤلاء، ومعهم إيران وحزب الله، روسيا حليف لـ"محور المقاومة" لا غازٍ محتلٌّ لسورية. بالمناسبة، هذا ما يقوله زعيم حزب الله، حسن نصر الله، نفسه، ولمن أراد التوثق فليعد إلى مقابلته، أواخر الشهر الماضي، مع قناة المنار التابعة للحزب. المهم، يرى هؤلاء أن روسيا حليف ضد الإمبريالية الأميركية، و"الإرهاب"، من دون أن يملكوا ذرة من مصداقية وجرأة للحديث عن روسيا، أيضا، قوة إمبريالية، جاءت إلى سورية، حفاظاً على مصالحها، ضمن صراع القوى الكبرى على النفوذ والهيمنة في منطقتنا. أمَّا موضوع دَكِّ الطائرات الروسية المدنيين السوريين، وسحقهم وسفك دمائهم، فإنه عند هؤلاء مبرر في سبيل إحباط "المؤامرة الكبرى" على "نظام الممانعة"! ما يريده هؤلاء أن نقبل منطقهم الأعوج، أنَّ في دعم روسيا اليوم، ولو على جماجم السوريين، ترجيحاً لكفتها في مقابل الولايات المتحدة. يعني وكأن هؤلاء يقولون لنا فلنغير "الخازوق" الذي نجلس عليه إلى "خازوق" آخر.

بالنسبة لذلك التيار الذي يجمع بين بيادق إيران واعتذارييها، فإن العداء لإسرائيل ليس أكثر من مشجب، يعلقون عليه طائفيتهم، ومصالحهم، وانحيازهم لإجرام نظام بحق شعبه. تراهم يشبعون الجميع ردحاً أن إسرائيل وحدها هي العدو، على الرغم من أن "نظام الممانعة" ما فتئ يحاول خطب وُدِّها، في حين لم يتردد حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني في القول، في تصريح مشهور له لوكالة فارس، العام الماضي: "إذا أراد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، تغيير النظام السوري، فإن أمن إسرائيل سينتهي".

لم يثر التصريح السابق، الكاشف الفاضح، من مسؤول إيراني، أي قلق أو ردة فعل لدى اعتذاريي إيران ونظام الأسد وحزب الله، في صفوف بعض القوميين واليساريين العرب، فهم أعماهم الانحياز والمصالح، والانتماء الطائفي في حالة آخرين بينهم.

يطالبنا هؤلاء أن نقبل مقاربتهم القائلة إن دماء العراقيين والسوريين واليمنيين التي تسفكها إيران وأدواتها "حلال"، في حين أن الدماء الفلسطينية التي تسفكها إسرائيل "حرام". هل تهويد القدس حرام، في حين أن "تَأْرينَ" دمشق وبغداد وصنعاء حلال؟ جرائم إيران وروسيا في سورية لا تقل عن جرائم إسرائيل في فلسطين، ودم السوري لا يقل طهارة وحرمة عن دم الفلسطيني. أيضاً، لا تقل روسيا إمبريالية وإجراماً عن الغرب، وجرائمها في سورية لا تقل عن جرائم الولايات المتحدة في العراق.

نافلة القول، إنه، وكما انفضح حال كثيرين ممن يزعمون الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية في مصر، فإن يساريين وقوميين عرباً كثيرين انفضح زيف مزاعمهم وإيديولوجيتهم في سورية. فمن يقف في صف الغزوين، الإيراني والروسي، وفي صف نظام الأسد، لا يقل إجراما عمن يقف في صف إسرائيل وراعيها الأميركي.

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

زادت إيران زيادة ملموسة من تدخلها العسكري في سورية، بالتوازي مع تحول الدور الروسي من دعم النظام الأسدي بالسلاح والمال والخبرات إلى تحمل العبء الأكبر من القتال المباشر ضد الجيش الحر وفصائل المقاومة الأخرى.

حسّن التدخل العسكري الروسي وضع إيران، ومنحها خياراتٍ لم تكن متاحة لها، أهمها الاستقواء بروسيا دولة كبرى لرد الضغوط الأميركية، التي كان من المرجح أن تتعرّض لها بعد الاتفاق النووي، وأن تطاول برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي. بتدخل موسكو عسكرياً في سورية، صار في وسع طهران الانتقال إلى موقع، يتيح لها قدراً فاعلا من التوازن في علاقاتها مع الجبارين، يشبه ما سبق لحافظ الأسد أن مارسه عقدين ونيفاً، ومكّنه من اللجوء إلى أميركا لصد الضغوط الروسية، وإلى روسيا لتفادي الضغوط الأميركية. اليوم: وبسبب ضعف موقفها، تجد موسكو نفسها مجبرةً على قبول إيران شريكاً يصعب التخلي عنه أو الاختلاف معه، لأن ذلك يمنح واشنطن فرصة دق إسفين بينهما يزعزع الدور الروسي الذي يحتاج إلى قوة إيران البرية، من أجل استكمال جهوده الجوية والبحرية، العاجزة بمفردها عن إحراز انتصار ستتعين بنجاحه وفشله مواقف الداخل الروسي من بوتين وسياساته، وجدية دور موسكو العالمي التي ترتبط من التدخل فصاعداً بحتمية تفادي فشل، إن وقع قوّض مكانة الكرملين في الواقع الدولي الراهن، ومكانة بوتين وسياساته داخل روسيا وخارجها.

في المقابل، تجد واشنطن نفسها أمام وضع يقيد قدرتها على المناورة، ولا يترك لها خياراً أفضل من تغيير سياساتها الراهنة حيال الصراع الداخلي/ الإقليمي/ الدولي عامة، والمقاومة السورية السياسية والعسكرية ضد النظام وحلفائه الإيرانيين والروس خصوصاً. يبدو هذا التغيير اليوم محدوداً، على الرغم من وجود إشارات توحي باختلاف أولويات أميركا بعد التدخل عنها قبله.

من هنا، تجد واشنطن نفسها، في ظل قوة العلاقة الروسية/ الإيرانية، وسلبية خياراتها تجاه الثورة السورية، أمام الميل إلى منافسة روسيا على خطب ود طهران، ما دام تحسين علاقاتها مع الكرملين يجعل من الصعب على البيت الأبيض مواصلة سياساته السورية والإقليمية الراهنة، التي عادت عليه بمكاسب حقيقية في الحقبة المنصرمة، لكن التدخل الروسي يطرح عليها تحدياً سيكون من الصعب عليه مواجهته، من دون تغيير مواقفه من المقاومة السورية، أو إغراء إيران بالتخلي عن روسيا، في مقابل تعاون يلبي مصالح ملاليها، ويجيز سعيهم إلى دور مهيمن في المنطقة بين جبال هندكوش في أفغانستان وجنوب لبنان.

بقول آخر: بقدر ما توثق إيران علاقاتها مع روسيا، تزداد حاجة أميركا إليها، وبقدر ما ترتبط

"قدر ما توثق إيران علاقاتها مع روسيا، تزداد حاجة أميركا إليها، وبقدر ما ترتبط بالسياسة الأميركية تتعاظم حاجة موسكو إلى التحالف معها"

بالسياسة الأميركية تتعاظم حاجة موسكو إلى التحالف معها، على نقيض ما يعتقده قطاع واسع من متابعي الصراع الإقليمي والدولي في منطقتنا، وتدخل روسيا العسكري في بلادنا. ولعله من الجلي أن مصلحة إيران في التحالف مع روسيا هي، حالياً، أكبر من مصلحتها في التحالف مع واشنطن، إلا إذا ضمن الأميركيون لها علاقات استراتيجية مع إسرائيل، تقوم على تقاسم وظيفي بينهما للنفوذ والسيطرة على المشرق العربي وبعض بلدان الخليج، تعزّز منافعه اتفاق بوتين ونتنياهو على دور إسرائيل العسكري في سورية ولبنان، وما فتحه من أقنية تواصل وتفاهم أمر واقع بين تل أبيب وطهران.

هل ستنجح أميركا في احتواء تحالف الأمر الواقع الروسي/ الإيراني؟. بكل تأكيد، إن هي تحالفت مع المقاومة السورية وأمدتها بما يلزم لتقويض قدرة روسيا على مواصلة الصراع العسكري، ولاحتواء إيران وإنهاكها. عندئذ، ستتمكن واشنطن من إجبار الملالي على الانصياع لإرادتها، وستستكمل ما بدأته بالاتفاق النووي من تحجيم دورهم في منطقة هي، إلى اللحظة، الأكثر أهمية في العالم، سواء فيما يتصل بمزاياها الاستراتيجية، أم بثرواتها الطبيعية وحاجاتها التنموية ورساميلها، أم بمكانتها من العالم الإسلامي ودورها في الصراع بين الشمال والجنوب، وبين الدوائر الحضارية والدينية في عالم اليوم.

هل تنتقل واشنطن من إدارة الصراع إلى ممارسة ضغوط كاسحة على قوتيه المقابلتين لها في سورية والمنطقة، عبر علاقة "هجومية" مع المقاومة العسكرية والمعارضة السياسية السورية، يبدل اعتمادها معطيات الصراع، ويحسم معركة دولية وإقليمية وسورية طال انتظار حسمها، يعني التقاعس عن التفاعل بروحٍ هجومية معها السماح لروسيا وإيران بالخروج سالمتين غانمتين من فخٍّ، يمكن أن يكمن فيه هلاكهما؟

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

"نعم أنا كنتُ سلفياً جهادياً، وحُبست على هذه التهمة في سجون النظام، واليوم أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر لشعبنا أننا أدخلناكم في معارك دونكيشوتية كنتم في غنى عنها، أعتذر أننا تمايزنا عنكم يومًا، لأنني عندما خرجت من السجن الفكري الذي كنت فيه واختلطت بكم وبقلوبكم، قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عندما قال (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)، أعتذر منكم أعتذر، وإن شاء الله قابل الأيام خير من ماضيها لثورتنا ولإسلامنا".

أبو يزن الشامي، القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية، استشهد في 9/9/2014.

“ في الحقيقة ما زلت أظن أن هذا الشعار "تحكيم الشريعة" هو من أكثر الشعارات تضليلاً عن مفهوم الشريعة نفسه "

(1)

في آخر كلمة نُشرت للشهيد الحبيب (أبو يزن الشامي)، تكلم فيها بعفوية شجاعة - كما يليق بمن اعتذر من الشعب السوري عن أنه كان يوماً ما سلفيّاً جهاديّاً - عن ملاحظته على نقاشات الجهاديين (أو الإسلاميين حسب التفريق المنتشر والمضلل ما بين إسلاميين وجيش حر) في الفضاء الافتراضي، يقول إنه راجع صفحته وصفحات الرموز المعروفين من حركة أحرار الشام أو غيرها ضمن الوسط الجهادي، فلم يجد كلاماً عن مآسي الناس أو أشلاء المجازر أو آلام النازحين، لم يجد وجدان الآلام، أو الشفقة المعلنة، وإنما كل "نقاشاتنا" عن شكل الدولة والعقيدة والعلمانية وهذا الكلام.

وقالها كطرفة محزنة ومنبّهة طبعاً على هذه المسافة مع قضية الشعب والواقع نفسه، والفارق بين ما يشغل الجهاديين والسلفيين وما يشغل عموم الثوار والشعب نفسه المشغول برحلة الآلام.

(كتنويه ضروري: لا شك أن تأثر الحركة بالسلفية الجهادية تضاءل بشكل مستمر بالتوازي مع الانزياح الثوري والإصلاحي الذي شهدته مع القادة الراحلين وقد كتبتُ عن الحركة مادتين تشكلان إضاءة على دينامية التحول والتنوع داخل الحركة: "يوم استشهد الأحرار" المنشورة في منتدى العلاقات العربية، و"أحرار الشام بعد عام طويل" المنشورة في مركز عمران للدراسات، وليس هدف هذا المقال الحديث عن الحركة).

(2)

تقول حنه أرندت (التي أدين لها بملء أسابيع بل أشهر طويلة من هذه السنة) أنه منذ الثورة الفرنسية (1789) أصبحت "الشفقة" هي السمت والدافع الرئيس لرجال الثورات، وهذا ينطبق بلا شك على ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، الشفقة على من يكابدون الظلم والفقر والعجز، والتعاطف/ التماهي اللامحدود مع "المعاناة" البشرية، ولكن هذا الأمر لم يكن هو نفسه في الثورة الأميركية السابقة عليها، حيث لم تعرف أميركا "المعاناة"، بقدر ما كانت بلد الحلم السعيد بالوفرة حيث لا يعرف الناس الفقر (ترى حنه أن وجود هذا النموذج كان أحد المحفزات العميقة للثورات الأوروبية، يمكن قول الأمر نفسه عن الربيع العربي ضمن سياقاته الخاصة، والذي كان ضمن نتائجه أو مآلاته التصاعد الدراماتيكي في البروباغندا العدائية للغرب وموجات اللجوء إليه في الوقت نفسه)، ولذلك لم تكن الثورة الأميركية ثورة المعاناة بقدر ما كانت تمثل نموذج الثورة القانونية، ثورة الحقوق التي تمتد جذورها إلى الماغناكارتا في إنكلترا القرن الثالث عشر أو ثورة القراء في العراق القرن الهجري الأول، ولكنها تجد أساسها الملهم في روما القرون الأولى.

ولذلك لم يكن انتصار الثورة الأميركية إلا إعلان وثيقة الدستور، وليس هزيمة قوات الامبراطورية البريطانية، ولا نصب المشانق لحكام العهد السابق أو الثوار الخائنين (كما فعل روبسبيار فيما بات يعرف بعهد الإرهاب).

ورغم التشابه ما بين حقوق الإنسان المقدسة التي توجبها طبيعة البشر وتضمنها كلمة الله في الدستور الأميركي، وما بين حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة في الثورة الفرنسية، إلا أن ما كان ذا دلالة على لائحة قانونية وتنظيمية وهيكلية إدارية مفصلة للدولة في أميركا، كان شعاراً تعبوياً للسلطة والشعراء في فرنسا، وباسم "الإرادة العامة" أو إرادة الشعب التي اقتبسها روبسبيار من الرومانتيكي الحالم جان جاك روسو، تم قمع الشعب نفسه، لأنه لم يحمل مدلولاً قانونيّاً وإجرائيّاً محدداً كالانتخابات أو أغلبية مجلس الشيوخ مثلاً.

(3)

هل أن السلفية الجهادية أو التيار الجهادي المعولم أو تنظيمات الإسلام السياسي (مع فارق الدرجة بين هذه التصنيفات) نتيجة ضمور "الشفقة" لصالح "التشريع" كدافع للصراع، تنتمي إلى نموذج الثورات القانونية السابق على "ثورات المعاناة" كما تمثلت في الثورة الفرنسية؟

إحدى خيانات المثقفين الشائعة هي البحث عن جذور أعمق لموضوعاتهم، والسعي لمنح هذه الموضوعات غايات أخلاقية كلية قد لا تنتمي إليها ولا يقتنع بها الفاعلون أنفسهم بالضرورة، وهذا نتيجة التوهم المثير للشفقة أن قيمة الباحث تتعلق بقيمة موضوعه، فيسعى دوماً إلى تضخيم حجم وخطورة هذا الموضوع، وكثير ممن يكتبون عن داعش كخط مواجهة للكولونيالية والامبريالية وتصحيح أوضاع السنة في المشرق العربي (...الخ... الخ.... الخ) هم كذلك.

في الحقيقة الموضوع هنا شائك قليلاً، ولا يمكن تعميم حكم فيه، ولا تعميم حكم "غياب الشفقة" هذا، فما يغيب في التداول ليس ذاته ما يغيب في الشعور أو دوافع الأفعال، خاصة أن مظلومية المسلمين ما زالت تمثل البداية الأكثر شيوعاً لمبررات النفير للقتال (ولكن استمرار هذا الدافع يحتاج مبرراً أقوى لاحقاً يتمثل بتحكيم الشريعة)، عدا عن التنوع الكبير الذي تخفيه هذه المصططلحات الجامدة.

لا أريد هنا الإسهاب كثيراً في هذا الموضوع، ولا غايتي منح جواب نهائي عنه، ولكن الملاحظ أن "تطبيق الشريعة" ليس مفهوماً قانونيّاً هنا ولا تشريعياً ولا شرعياً حتى، بقدر ما هو شعار تعبوي في خدمة الاصطفاف السياسي المطلوب، وليس ذا مدلول إجرائي أو غاية تشريعية، لأنه محض شعار يدل على وجود كفر نريد محاربته بتحكيم الشريعة، وتحكيم الشريعة هنا لا يستحضر المدونات الفقهية الكبرى (الأم أو المبسوط أو المجموع...الخ) ولا المجلة القانونية العثمانية ولا القانون العربي الموحد ولا حتى "التشريع الجنائي في الإسلام" لعبدالقادر عودة، بقدر ما هو "كلام" عن تطبيق الحدود ونشر النقاب وهدم القبور وبعض الصور والاستيهامات التاريخية مثلها.

واعتراض "ثورات الشريعة" هذه على السعودية كاشف لهذه المفارقة، والموقف من السعودية أحد الامتحانات الأكثر ذيوعاً لحيازة شرعية في التيار الجهادي (السلفي/ المعولم)، لأن الاعتراض على السعودية هو العلاقة بأميركا، وليس تطبيق القانون، الذي يمثل الصورة المطابقة (بل الملهِمة) لتحكيم الشريعة كما يتخيلونه حسب "الشرعية النجدية" التي تصبح مقياساً لإسلام المجتمعات، وإن بشكل أكثر حِرفية وتأصيلاً وعلمية بأضعاف مقارنة بالخبرات الشرعية الضئيلة في التنظيمات السلفية الجهادية عامة.

في الحقيقة ما زلت أظن أن هذا الشعار "تحكيم الشريعة" هو من أكثر الشعارات تضليلاً عن مفهوم الشريعة نفسه، وعن الالتفات لإشكاليات التشريع ونقاشاته الحقيقية، عدا عن أنه يمارس ذات النقلة القاتلة في تفكيرنا من "الخطر الحقيقي على المسلمين" إلى "الخطر المتوهم على الإسلام".

إن انتقال شعار تنظيم القاعدة في سورية (جبهة النصرة) من "جبهة النصرة لأهل الشام" إلى "ما خرجنا إلا لنصرة هذا الدين" دلالة على هذه النقلة.

وإن استثنينا "الجيش الحر" والفصائل الثورية بعامة، وهو المفهوم الذي يجمع الفصائل الثورية التي لم تنتم إلى السلفية الجهادية أو التيار الجهادي المعولم وما زالت تتبنى قضية الثورة السورية وإسقاط النظام المجرم لا قضية تنظيمها الأيديولوجي المغلق، وهذه الفئة هي الغالبة على القوة المقاتلة في الثورة السورية وعلى قوتها الناعمة أيضاً التي تتمثل في أنصارها وداعميها ومجالها الرمزي، رغم أن التأثر بالمزايدات السلفية الجهادية قد وصل إلى هذه الفئة أيضاً..

فكأننا لم نعد نعبأ بالظلم الذي يقع على الناس، لم يعد الألم والدم البشري المسفوح على الطرق يشكل دافعاً حقاً للقتال، ولا مبرراً كافياً له، وليس لدينا مشروع قانوني واضح - ولا غير واضح - يتضمنه شعار "تطبيق الشريعة" بالمقابل لنناضل لأجله.

مرتكزات هذا الخطاب أو السايكولوجيا الجهادية إذن أن هوية الإسلام هي المهددة، والنظام العالمي البديل عن الخلافة والمهيمن على دول المسلمين وحقوقهم هو العدو، ولا شك أن مظلومية المسلمين في أنحاء العالم تشكل الدافع الأبرز للتوجه نحو الجهاد، ولكن تطبيق الشريعة كغاية تضمن استمرار هذا الدافع و "قطف ثمرات الجهاد" إضافة إلى "التهديد الدائم" على الإسلام نفسه سيجعل من المسلمين و"الإسلاميين" المنافسين عقبة وعدواً في هذا الطريق.

(4)

أين يقع هذا الشكل المتداخل والمتعدد للتنظيمات الجهادية التي تحمل لواء ثورات الشريعة ضمن نماذج الثورات في التاريخ إذن؟ .. يقع عندنا، والآن، وهذا المهم.

-

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

يُظهر الإعلام الروسي أن التدخل العسكري في سورية لا يرتبط بـ "مصالح خاصة"، وأنه يهدف إلى منع سقوط نظام بشار الأسد "الذي يواجه الإرهاب". أي أنه يوضح أن ما تقوم به روسيا هو "مهمة إنسانية" (وربما لوجه الله). لكن رئيس الوزراء والرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، أشار، أخيراً، إلى أن هذا التدخل لم يأتِ لدعم الأسد، بل "حماية للمصالح الروسية" التي قال إنها تتعلق بمحاربة الإرهاب هناك، قبل أن يأتي إلى الأرض الروسية. وهذا ما أعاد تكراره فلاديمير بوتين، حيث باتت لازمة لتبرير التدخل العسكري في سورية، وكأن الأمن القومي الروسي يبرر تدمير سورية بحجة الإرهاب.

هذا تقليد هزلي لما قاله جورج بوش الابن، حين قرر احتلال كل من أفغانستان والعراق، كما أن مجمل الكلام عن "الحرب على الإرهاب" تقليد للخطاب الأميركي. ولا شك في أن روسيا هي إمبريالية تقليد، وهزلي. لهذا تكرر ما قالته إمبريالية "أعرق"، أي أميركا. وأيضاً لا شك في أن الهدف هو نفسه الذي أرادته أميركا، أي السيطرة والاحتلال. لكن، سيكون الأمر هزلياً كذلك.

هنا نعود إلى الحديث عن "مصالح روسيا" التي غطاها ميدفيديف بالحرب على الإرهاب، لكنها أبعد من ذلك، وغير ذلك، حيث لا نجد أن الغارات الروسية تطاول الإرهاب (داعش والنصرة، على الأقل كما قررت الأمم المتحدة)، وهي مصالح جوهرية لبلد يحاول أن يلعب دوراً إمبريالياً.

أولاً، حصلت روسيا مقابل حماية النظام دولياً عبر استخدام الفيتو على مصالح اقتصادية مباشرة، تمثلت في احتكار استغلال النفط (كان بيد شركات أميركية) والغاز (كان سبب الصدام مع فرنسا بعد أن أُعطي لشركة أميركية وكيلها محمد مخلوف)، ثم الغاز المكتشف في البحر المتوسط. وأيضاً مشاريع اقتصادية كبيرة، وقّع عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حينها، قدري جميل، في شهر أغسطس/آب سنة 2012. وبهذا حصلت روسيا على احتكار اقتصادي كبير، سواء باستغلال النفط والغاز، أو في فرض اعتبار سورية سوقاً لسلعها ومجال استثمار أموالها، إضافة إلى احتكار تصدير السلاح الذي هو ضرورة لروسيا. وهذا احتكار إمبريالي بامتياز، وشروطه لا تختلف عن كل احتكار إمبريالي.

ثانياً، حصلت روسيا على حق وجود قاعدة بحرية في طرطوس، كانت قد أنشئت بداية ثمانينيات القرن الماضي، لكنها أغلقت نتيجة اعتراض أميركي، وبالتالي، أصبحت القاعدة متاحة للخدمة بعد توسيعها. وكما ظهر أن روسيا فرضت إنشاء قاعدة برية جوية في اللاذقية. وبالتالي، فرضت وجوداً عسكرياً دائماً في سورية، هي بحاجة إليه في ظل الدور العالمي الذي تعتقد أن عليها أن تقوم به. فهذا الوجود العسكري يسمح بتعزيز الوجود العسكري البحري في البحر الأبيض المتوسط، ومحاولة فرض هيمنتها فيه، في سياق سعيها إلى أن تكون "وريثة" أميركا المنسحبة من "الشرق الأوسط"، وبالتالي، السعي لكي تعزز وجودها الاقتصادي السياسي والعسكري في هذه المنطقة.

بالتالي، إذا كان قد أصبح لروسيا مصالح اقتصادية في سورية، فإن وجودها العسكري يسمح لها بأن تكون سورية مرتكزاً لهيمنة أوسع في "الشرق الأوسط". وهذا ما دفعها إلى "عقد تحالف أمني" مع كل من الأنظمة في إيران والعراق وسورية، بما يؤشر إلى بدء تشكيل تحالف سياسي عسكري تحت هيمنتها.

هذه هي مصالح روسيا التي فرضت عليها التدخل العسكري في سورية، ومن ثم التحكم في مسار النظام، ومحاولة توسيع ذلك للسيطرة على مجمل المنطقة. إنها مصالح إمبريالية في سياق الميل التوسعي الذي باتت الاحتكارات الروسية بحاجة إليه، لكي تراكم أكثر، وتعزّز قدرتها العالمية في مواجهة الاحتكارات الأخرى. بالتالي، يتضمن تقليد الخطاب الذي يكرره الروس تقليد السياسة الإمبريالية الأميركية في السعي إلى السيطرة والاحتلال. هذا هو قدر كل إمبريالية! لكن الأمر الآن لا يعدو أن يكون هزلياً.

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

أغلب الظن أن سيد الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبتلع اقتراح الرئيس بشار الأسد أن «يقرر الشعب السوري» مصير بلاده. أغلب الظن أن بوتين استدعى ضيفه ليلاً ليطلب جردة حساب بما يمكنه أن يقدِّمه، لإيجاد مخرج من الحرب، في مقابل إنقاذ النظام. لم تكن ملامح المضيف توحي بثقته بما سمعه من الزائر الليلي الذي يتمسك بإصرار برغبته في انتظار قرار «يتخذه الشعب» الذي نُكِب بالكيماوي والبراميل المتفجّرة والمرتزقة، في حرب وحشية هجّرت الملايين، وأبادت 300 ألف إنسان.

أبلغ الأسد بوتين امتنانه الشديد لتدخُّل الكرملين في المرحلة العصيبة للنظام السوري، لكنه بدا كمن يقايض «عاصفة السوخوي» بمجرد قاعدة عسكرية ضخمة للروس في اللاذقية، أو يظن أنه سدّد الحساب كاملاً، وما على الروس إلا مواصلة الحرب الجوية لسحق كل المعارضين لنظام الأسد.

وإن لم يكن مستبعداً اقتراب موسكو من مرحلة «تأهيل» بشار لتطلق مشاورات التسوية والمرحلة الانتقالية فيما هو في الحكم ولو لفترة، فالأكيد أن الكرملين لا يبتلع نظرية أن لا حل سياسياً إلا بعد سحق «الإرهاب»، ورفع كل الفصائل الجهادية راية الاستسلام. وإذ بدا أكيداً أن بوتين يستبق المشاورات الدولية- الإقليمية بالضغط على الأسد لكي يمتنع نظامه عن عرقلة جهود موسكو، الساعية الى تزامن قطار «التسوية» مع القبضة العسكرية، فالأكيد ايضاً أن الكرملين بعدما كفَّ يد طهران عن توجيه دفة الحرب في سورية، يبادر إلى تكليف نفسه مهمة وقف الاستنزاف العبثي المستمر فقط لإبقاء الأسد في الحكم.

الدب الروسي الذي أثخنته جروح العقوبات الغربية بعد حرب أوكرانيا، لا يقدّم خدمات مجانية لنظام ستكون رموزه مطلوبة في محاكمات دولية... ومقاتلات «سوخوي» كالبراميل المتفجّرة لا توزّع الورود على السوريين في حلب وحماة واللاذقية وحمص. ما لا يداخله الشك هو أن الروس اختاروا لحظة عسيرة في مسار الحرب السورية، ليحوّلوه لمصلحتهم، في إطار الصراع الدولي على النفوذ. أما ذريعة خوض الحرب على «الإرهاب» بعيداً عن الحدود لحماية الداخل، واستباقاً لوصول «داعش» إلى روسيا وحدائقها الخلفية، فهي مقاربة لا تصمد طويلاً بمفردها.

تدرك موسكو مثل واشنطن وحلفائها الأوروبيين، أن تسوية في سورية تقصي رموز النظام الذين تورطوا بجرائم حرب، وتطوِّر مؤسسات الدولة، ستكون كفيلة بتوحيد الجهود في مواجهة «داعش». وإن كان التباين الروسي- الأميركي على حالة من التأزُّم والتشنُّج، فسيد الكرملين يسعى إلى توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، فحواها يتعدى التحدّي لإظهار قدرة موسكو على الردع، وعلى انتزاع الحل.

وهكذا، يستعدّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقاء نظرائه الأميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير، والتركي فريدون سنيرلي أوغلو في فيينا، وطرح أوراق تسوية بالتدرُّج. الإجماع مجدداً هو على استبعاد «داعش» وأخوات «القاعدة»، لكن العقدة هي مصير الأسد. وإن كانت موسكو ماضية في تدمير أنفاق «الخلافة» في سورية، فهي أعطت إشارات إلى عدم رغبتها في حرب بلا أهداف واضحة، وهذه تحديداً كانت في صلب جردة الحساب التي طلبها بوتين من زائره الليلي.

باختصار، لا مقايضة ولا مهادنة مع «داعش»، إنما ايضاً لا حرب بلا نهاية، ولا غطاء جوياً مجانياً تهبه موسكو لإبقاء الأسد في السلطة. بوتين يريد إشراك «كل القوى» السورية في الحل، وهو ما لا يحتمله حليف ضعيف، لم يجد للتعبير عن امتنانه لخدمات روسيا أفضل من القول إن تدخُّلها حال دون سيناريو مأسوي!

فلنتخيّل أن كل ما حصل وما تشهده سورية من فظائع لم يقترب بعد من المأساة. كارثة الانفصال عن الواقع تدمّر مزيداً من مدن العرب وحواضرهم، وبوتين لن يتولى حتماً مهمة توفير «المخرج الآمن» للأسد، لمجرد مراعاة مصالحهم، أو رغبات الأميركيين.

سيد الكرملين يتحرك بحسابات القيصر، كل حلفائه في سورية يتخبطون في مستنقع الهدف الروسي الأخير.

وبعيداً من تمنيات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ببقاء الأسد أطول فترة ممكنة في روسيا، أو حتى لجوئه إليها، لا يمكن بوتين أن يحتكر فرض الوقائع، ولا التحكُّم وحيداً بمسار الحرب والحل في سورية. ورغم «عاصفة السوخوي» الروسية، وبدء تعديل ميزان القوى، لا يفلح حلفاء النظام في دمشق في إخفاء ملامح مآزقهم وتوتُّرهم.

وأما تركيا أردوغان فلعلها لا تلتقط أنفاسها، في ظل أخبار سيئة، آخرها مشروع «الكانتون» الكردي في شمال سورية.

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

يخوض الإعلام الإيراني، وكذلك الروسي، فضلاً عن إعلام النظام السوري، حرباً نفسية لاستباق حملة عسكرية مزمعة على حلب وسهل الغاب، فتُصوَّر كما لو أنها نزهة. واقعياً، ستكون مذبحة كبرى، للطرفين، بمعزل عمّن يمكن أن يحسم المعركة في النهاية، ولمَن، ومن أجل ماذا. لا تقاتل الأطراف الثلاثة بجنودها، فالاعتماد الأساسي على الغطاء الجوي الذي تستخدم فيه روسيا مقاتلاتها وآلياتها لا رجالها، أما إيران فتزجّ بميليشيات شيعية من جنسيات مختلفة تؤويها وتدربها فيما يتولّى ضباطها القيادة، ويقدّم النظام ميليشيا درّبها الإيرانيون لتكون رديفة لقواته بالإضافة إلى ضباط يوفّرون المشورة ميدانياً. ورغم سياستَي الأرض المحروقة والإبادة اللتين يتّبعهما القصف الروسي، إلا أن المواجهة الفعلية ستكون برّية.

هذه معركة تعتبر موسكو أنها حققت فيها حتى الآن جانباً مهماً من الأهداف التي رسمتها: إعادة تعويم النظام واعتماد الحسم العسكري لتغيير المعادلة الداخلية، فرض تغيير استراتيجي في «الحرب على داعش» بالتحالف مع إيران لخوض المعارك البريّة بموازاة الضربات الجويّة، والأهم وضع «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة أمام حقيقة الفشل الذي بلغه وهزّ صورته لدى حلفاء اقليميين سواء باجتذاب إسرائيل إلى التنسيق عبر «خط ساخن» أو بالعمل على ترهيب تركيا بزعزعة أمنها واستقرارها لحملها على التعاون مع «الحلف الرباعي» (أو الخماسي، مع إسرائيل). أما دمشق وطهران فتريان للمرّة الأولى، وبفضل التدخل الروسي، إمكان استعادة السيطرة وإعلان انتصار «محور المقاومة والممانعة» على «المؤامرة» التي تصفانها حالياً بـ «السعودية - التركية» ولم تعد «أميركية - إسرائيلية» لأنهما أصبحتا بالتبعية شريكتَي إسرائيل، في حين أن الجانب الأميركي من «المؤامرة» كان، بفضل روسيا وإسرائيل، دائم الانضباط لمصلحتهما.

ستكون معركة حلب وسهل الغاب بالنسبة إلى النظامين السوري والإيراني خطوة أولى على الطريق إلى خطوط التماس مع تنظيم «داعش»، ليصبحا رأس حربة في محاربة الإرهاب ضمن «التحالف الروسي» ورغماً عن «التحالف الأميركي» الذي رفض التعاون معهما. بل ليصبحا بالأحرى أمام انكشاف حقيقة التناغم بينهما وبين حليفهما الموضوعي - «داعش» - الذي يهاجم حالياً فصائل المعارضة محاولاً الاستيلاء على مناطق في ريف حلب الشرقي. وإذا استطاع النظامان إحراز تقدّم فسيتيحان لأكراد الريف الشمالي - الغربي امتداداً إلى حي الشيخ مقصود، التابعين لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي» (الفرع السوري حزب العمال الكردستاني)، الجهر بارتباطاتهم السياسية، وبذريعة التقاء مصالح نظامَي دمشق وطهران مع المصالح القومية للأكراد ضد تركيا. فبموازاة الاستعدادات لـ «المعركة الكبرى» تساهم هجمات «داعش» من الشرق في إشغال فصائل المعارضة وإنهاكها، فيما تشهد هدنة منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي مع الأكراد خروقات تعيد التوتر على طريق الكاستيلو، الشريان الحيوي لحلب وبوابتها الشمالية، وتستهدف المدنيين خصوصاً، كما لو أنها تساهم في الحرب النفسية.

قد لا تكون المواجهات الأولى، بما فيها من كرّ وفرّ، ذات دلالة، لمس مقاتلو المعارضة أن الذين في مواجهتهم ليست لديهم إرادة قتالية بل يعتمدون أولاً وأخيراً على القصف الروسي، وأمكن قوات إيران والنظام بدورها أن تختبر استعدادات المعارضة ومدى تكيّفها مع القصف الجويّ للحدّ من خسائرها وتنظيم انسحاباتها ثم عودتها. ما ينقص المعارضين هو ما افتقدوه دائماً، أي مضادات الطيران، ولا يبدو أن الأميركيين اقتربوا من إعطاء الضوء الأخضر لتوفيرها ولو لمعارضين يعرفونهم. عملياً، كان حجب المضادات ولا يزال من المؤشرات الجلية إلى أن واشنطن غير معنيّة أولاً بتخفيف المخاطر على المدنيين رغم مداومتها على إدانة البراميل المتفجّرة التي قتلت آلافاً منهم، وغير مهتمّة ثانياً بتمكين المعارضة من أي انتصار فيما تواظب على رفضها النظام. هذه هي الصورة التي تختزل سياسة باراك اوباما، وهي الثغرة التي أبقتها لروسيا كي تدخل منها إلى سورية وتفاقم أخطاراً طالما تذرّع بها اوباما لاستبعاد أي تدخّل أو لتبرير «اللاسياسة» السلبية التي شكّلت مساهمته في تخريب سورية، وستبقى لعنة سوداء في إرثه.

في انتظار الحسم، وهما انتظارٌ وحسمٌ يصعب التكهّن بأجَلهما، تتضارب التوقعات بالنسبة إلى سير القتال والنتائج. كانت موسكو أشارت أكثر من مرّة إلى أن مهمتها تستمر لثلاثة شهور. وقال الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً أن العملية «محدودة زمنياً» لكنه ربطها بمسار المعركة البريّة، مؤكداً بذلك أولوية ضرب المعارضة. لا شك في أن الإيحاء بمهل سريعة وقصيرة يخاطب الداخل الروسي ويضغط على الحليفين الإيراني والسوري، فيما يتوجّه إلى الأطراف الأخرى بأنه سينتقل قريباً إلى البحث في الجانب السياسي. سيكون مضطراً لتمديد هذه المهلة ولن يجد صعوبة في التبرير، لكنه سيحافظ على شرطه عدم إرسال جنود روس إلى الأرض، إلا إذا كانت لديه هو الآخر قوات «رديفة» من «الجمهوريات» التابعة لروسيا. لم يتحدّث بوتين عمّا بعد، عمّا قال أنه الدافع الأساسي للتدخل في سورية، أي «الحرب على داعش»، ربما لأنه غير متيقّن مما سيحصل قبلها. فهو لا يريد حرباً طويلة تضاعف كلفته، ولعله تلقّى أكثر من تقدير للموقف يرجّح أن التدخل الروسي نفسه يطيلها.

لم يكن الوضع السوري يحتاج إلى أي تدخل خارجي يزيده تعقيداً وخراباً، فالنظامان السوري والإيراني قاداه بتهوّر خالص إلى هذا الواقع. وبالتالي فإن بوتين باختياره السير في ركاب الخطط الإيرانية لا يمكن أن يدّعي أنه جاء لإنهاء الأزمة بل لمضاعفة القتل والدمار، سعياً إلى مساومات لن تكون لها سوى علاقة جزئية بسورية. وإذا كان أرسل قواته الجويّة بنيّة تعظيم نفوذه في الشرق الأوسط فإنه يخطو حالياً نحو تخريب المنطقة من دون أن يضمن فيها أي نفوذ، بل يمكنه أن يضمن أنها ستصبح لعنة على روسيا كما كانت افغانستان سابقاً. يكفي أن يعرف أن أخطر ما في الحرب البرّية التي يعوّل عليها، ثم الحرب على «داعش» التي يعتزمها، يخوضها الإيرانيون والأسديّون بمنحى طائفي - مذهبي ليس خافياً على أحد. بل يكفي أن يقرأ في التقارير أن قوات الأسد لا تختلف عن أي ميليشيا وأنها لم تتصرّف كـ «جيش دولة» مع أي منطقة دخلتها أو استعادتها بل كقوات غازية، فكيف يسوّغ غزوها مع «مرتزقة» الإيرانيين مناطق ذات غالبية سنّية وماذا ينتظر منها، أم أن مَن سحق شعب الشيشان سحقاً لا يرى غضاضةً في سحق الشعب السوري.

الأكيد أن ثمة تهوّراً في عقل بوتين وخططه الإيرانية لا يقل عن تهوّر جورج دبليو بوش والخطط التي استوحاها يمينه المتعصّب من خبراته الإسرائيلية. كان المسار السياسي الذي روّج بوتين أنه يريد تفعيله ينطوي على أفضل أطروحات سيئة، ومع ذلك استعد كثيرون للتعامل معها بإيجابية، على أمل الخروج من الانسداد الذي بلغه الوضع السوري. وإذا بالرئيس الروسي يختار الحسم العسكري لمصلحة بشار الأسد، آملاً في أن يصدّقه مَن زاروه أخيراً حين راوغهم بالقول أن «لا بدّ من إدخال الاسد لإخراجه»... كان الأميركيون تعاونوا مع العرب لمواجهة السوفيات في افغانستان ثم تركوا فيها لغم «الأفغان العرب» الذي صار «القاعدة» لاحقاً، ثم واجهوا «القاعدة» في العراق وتركوا لغماً أكثر خطراً هو «داعش»، ورغم أنهم لم يواجهوا النظام ولا إيران ولا «داعش» في سورية إلا أن الروس جاؤوا لمواجهتهم وبالأخص للمساهمة في إنتاج ارهاب «ما بعد داعش». كما لو أنهم جميعاً، أميركيين وروساً واسرائيليين وإيرانيين، يتقصدون استفزاز العالم العربي، بالأحرى «السنّي»، للذهاب إلى ما لا يريده: الانزلاق في التطرّف والارهاب. وكما سمع بوش سابقاً تحذيرات عربية من تداعيات غزو العراق ولم يأخذ بها، كذلك سمع بوتين تأكيدات عربية بـ «إننا معكم ضد داعش، ومعكم في حل سياسي في سورية، أمّا إذا كان تحالفكم مع إيران يلزمكم بما تفعلون الآن في سورية فإنه لا يُلزمنا».

٢١ أكتوبر ٢٠١٥

٢١ أكتوبر ٢٠١٥

سقطت مساء الاثنين 19 من الشهر الحالي ثلاث طائرات استطلاع في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل أحد سكان المنطقة من المدنيين، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وفي هذا السياق التقت «القدس العربي» بالحقوقي وعضو شبكة توثيق إدلب، حسن المصطفى، وهو من بلدة معرشمارين التي وقعت فيها الحادثة فقال: «حلقت خمس طائرات استطلاع صغيرة في سماء المنطقة لمدة تزيد عن نصف الساعة في دائرة لا يتجاوز قطرها 10 كيلومترات مربعة. لكن تفاجأنا بسقوط ثلاث طائرات من السرب على أطراف البلدة، وأحدثت انفجارات فور اصطدامها بالأرض في حين غادرت طائرتان من بقية السرب». وأكد أن سقوط الطائرات أسفر عن مقتل مدني، وإصابة ثلاثة، فضلا عن نشوب حريق في سيارة لأحد المدنيين بعد اصطدام إحدى الطائرات بها.

من جهته أفاد الخبير العسكري والرائد المنشق أبو البراء لـ»القدس العربي» أن «الطائرات الاستطلاعية تنقسم إلى قسمين: أولهما يطلق من راجمة صواريخ روسية ضخمة على شكل صاروخ فينفجر في السماء ليخرج منه ستة صواريخ حرارية موجهة على شكل طائرات استطلاعية، يتم توجيهها تلفزيونيا عبر قواعد مراقبة حتى تصيب الهدف الذي أرسلت من أجله».

ويضيف أبو البراء: «أما النوع الثاني فعبارة عن طائرات صغيرة تسيّر عن بعد للتصوير وجمع المعلومات، وربما يتم تزويدها برأس متفجر لاستهداف مركبات أو أشخاص». كما أشار أبو البراء إلى أن ما يصطلح تسميتها «الطائرات الانتحارية» قد تكون أدق في إصابة الهدف من الصواريخ والقذائف الأخرى، إذ أنها تُسير تلفزيونيا وما على الذي يجلس أمام الشاشة إلا أن يتابع الهدف حتى لحظة انفجار الصاروخ.

وأكد أبو البراء على أن استخدام هذا النوع من الأسلحة يفرض على العسكريين الأخذ بأسباب السلامة كالتمويه، وافتعال الحرائق كي يحجب الدخان الناتج عن الحرائق الرؤية عن أي أجهزة رصد وتصوير، منوها إلى أنه من السهل جدا إسقاط هذه الطائرات بالمضادات الأرضية والصواريخ الحرارية.

وأشار أبو البراء إلى هوية هذه الطائرات فقال إن من المحتمل أن تكون إيرانية أو روسية، وأنها ليست ذات أهمية كبيرة، وليست سلاحا عسكريا خطيرا، بل أوضح أن أي دولة أو أي جهة عسكرية من الممكن أن تمتلكها.

وقال الإعلامي محمد أبو الوفا أن من المرجح أن تكون هذه الطائرات إيرانية. فقد صرحت إيران في وقت سابق بامتلاكها لمثل هذه الطائرات مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كانت تحلق فيه هذه الطائرات لم يكن هنالك في السماء أي طائرة سوخوي روسية.

وكان قائد القوات البرية الإيرانية أحمد رضا بورد ستان قد أعلن في المناورات التي أجرتها بلاده بمضيق هرمز في ديسمبر/كانون الاول 2014 أن بلاده جربت لأول مرة طائرة «انتحارية» من دون طيار تهاجم هدفها وتنفجر فيه.

وأضاف بوردستان لوكالة إيرن الإخبارية أن الطائرة التي أطلق عليها اسم «رعد» يبلغ مداها 250 كلم، وتستطيع التعامل مع أهداف برية وجوية، واصفا الطائرة بالقنبلة المتحركة، مشيرا إلى أنها قادرة على مهاجمة أي هدف مشبوه في حال مشاهدتها له.

كما تمتلك روسيا التي دخلت الحرب صراحة، إلى جانب النظام السوري، ثاني أكبر ترسانة سلاح في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد سخرت لهذه الحرب كل ما تملك من أجل أهداف استراتيجية وجغرافية لها في الشرق الأوسط.

٢١ أكتوبر ٢٠١٥

٢١ أكتوبر ٢٠١٥

لاشك أن الأسد طوال السنوات الماضية يسعى لأن يظهر على أنه مسيطر و ناجح في عمليات القتل الممنهج ، و تلميذ نجيب في التدمير و التشريد و تخريب البلد ، و يعمل في هذا السياق على ظهور إعلامي هنا أو هناك ، مع بعض الزيارات الخاطفة لتأكيد أنه موجود و لم "أمُت" ، ولكن في كل محاولة تكون النتائج كارثية عليه و على أنصاره ، و تسهم أكثر في زعزعة الإستقرار المتهاوي داخل أركان نظامه و بقايا حاضنته الطائفية .

اليوم مع إنتشار خبر زيارته المكتومة و الليلة ، كـ"لاعبي الهوى" ، يزداد تعزيز الواقع بأنه بات "جرذاً" يختار الليل ليستر حركاته ، وفي الصباح تنكشف مصائبه و مخلفاته ، التي تدفع بمكافحيه إلى إتخاذ أساليب أشد قوة لإنهائه .

و لعل ظهور "هيكل" الأسد أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وعرضه على الإعلام ، ماهو إلا استخدام ورقة جديدة من جيب اللاعب الروسي ، ليؤكد أنه يعمل بشكل مدروس و مخطط على الحل .

لن يخرج هذا الإستخدام عن إطار "الفشل" الذي تتقنه روسيا ، ومن هذا الإطار الضربات الجوية التي ارادت منها حسماً سريعاً للمعركة في سوريا ، إذ بها تطول و تتوسع أكثر ، وبات طريق الإرتداد عليها قصيراً جداً.

روسيا التي تعتمد بسياساتها على الفشلة ، من أفغانستان إلى صربيا فأوكرانيا ، واليوم الأسد في سوريا ، لن تنجح في تحقيق أي نصر أو إنجاز ، فهيكل الأسد الذي ظهر بالأمس في موسكو ، لن يكون قادر على إدارة ملف زيارته حتى التي تمت و إنتهت بسرية ، و لم نشهد إلا صوراً مبعثرة هنا و هناك ، لتكون "زيارة الموت" و الصور هي للتذكار أن النهاية الفعلية دنت من وقتها.

٢١ أكتوبر ٢٠١٥

٢١ أكتوبر ٢٠١٥

الأول من فلسطين والثاني من تونس، كلاهما صحافي وكلاهما صديق أو.. هكذا يفترض. يقول الأول « ليس مهما أن يبيـــد بشار الأسد شعبه بالكامل، المهم أن يبقى هـــو ومعه شعلة المقاومة ضد إسرائيل»، أما الثاني فكلامه أهون بكثير إذ يقول «أنا مع الأسد، أحيانا يجب في لحظة اتخاذ القرار…إما أن تختار السيىء مع بعض الأمل في أن يتغير الحال وإما أن تختار الأسوأ وترى بعينيك الانهيار».

أما الفلسطيني، وهو ليس الوحيد من هذا الرأي بين قومه، فمن الصعب جدا، حتى لا يقال شيء آخر، فهم كيف يمكن لمن ضاع وطنه بالكامل، وهو من مناطق 1948، ويرى ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بإخوانه في الضفة والقطاع، ويستغيث بالعرب والعالم كله لنجدته، أن لا يرى غضاضة في أن يلتفت إلى جاره السوري، وهو من لم يقصر معه يوما ونكبته قد تكون أكبر من نكبته أصلا، ليقول له.. «إسمع أنا مع بشار ولو أبادكم جميعا»!!. أكثر من ذلك، ما يفعله نتنياهو اليوم بالفلسطينيين، بل وما فعله جميع أسلافه من قبله، لا يساوي شيئا أمام ما فعله بشار بشعبه، ومعه أبوه من قبله. بل أكثر وأكثر من ذلك، ما فعله حكام سوريا «المقاومون» بالفلسطينيين في أكثر من مناسبة لم يكن بعيدا، في أحسن الحالات، عن كثير مما فعله بهم كثير من الزعماء الصهاينة. يكفي أن نتذكر ما جرى في مخيم «تل الزعتر» في لبنان عام 1976 أو حرب المخيمات وحصارها عام 1983 في طرابلس أو مؤخرا مخيم اليرموك في دمشق. هذا دون الحديث عن الضرر الذي ألحقته القيادة السورية طوال نصف قرن بالعمل الوطني الفلسطيني ككل وأغلبه يدخل في باب المزايدات الفارغة.

وأما التونسي، وهو الآخر ليس الوحيد من هذا الرأي هناك، فمن الصعب جدا، حتى لا يقال شيء آخر، كيف يمكن له أن يفتخر بأنه أنجز ثورة أطاحت بحاكم مستبد ولا يرى غضاضة أن يعلنها صريحة أنه مع بشار الأسد الذي يهون أمامه بطش أي حاكم عربي آخر. بن علي ،الذي قيل فيه كل ما قيل، لا شيء يذكر لا من قريب ولا من بعيد ببشار. ثم ماذا لو جاء إلى التونسيين في عز سعيهم للإطاحة ببن علي من يقول لهم : أنا مع بن علي!! ترى بماذا كان سيشعرون أو كيف يردون وهم من لم ينسوا أو يغفروا إلى الآن كيف أن فرنسا وقفت مع الرئيس السابق وأمدته بوسائل قمع المظاهرات، فكيف لو أنها تدخلت عسكريا لنجدته، كما يفعل الروس اليوم مع بشار؟! هذا بالضبط ما يمكن أن يشعر به السوري اليوم عندما يسمع تونسيين يقولون إنهم مع بشار وتدخل الروس إلى جانبه، مع أن بن علي لم يفعل في شعبه في أقل من شهر ما يفعله بشار باستمرار في شعبه في يومين لا غير.

الفلسطيني أعمى بصيرته كرهه للإسرائيليين فوقف مع كل من يصرخ ضدها ولو زورا وبهتانا، والتونسي أغشى بصيرته كرهه لكل الحركات الإسلامية المسلح منها وغير المسلح فصار يؤيد من يعاديها مهما أتى من أفعال. لو عبر الإثنان عن استهجانهما للحركات التكفيرية المخيفة التي تحارب الأسد (وليست كلها كذلك)، وهي من تحاول تعويض دكتاتورية دموية بدكتاتورية أخرى باسم الدين، لفـُـــهم ذلك بسهولة، إذ في هذه الحركات فعلا الكثير مما يـُـرعب عن الديمقراطية والدين معا، لكن أن يــركن الإنسان للظالم فقط لأنه يحارب سيئين، هو المتسبب الأول في جلبهم إلى بلاده، فذاك ما لا يمكن استساغته.

لا كره إسرائيل وممارساتها ولا كره الحركات الجهادية المتطرفة، ولكل وجاهته الخاصة، يمكن أن يبررا القول إني مع بشار، فالمقارنة بينه وبين من يحاربونه لا تعطي للوقوف معه أي مشروعية إذ «المقارنة لا تعني الصواب» كما تقول الحكمة الفرنسية، وأقوى منها طبعا ما جاء في كتاب الله العزيز «وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدِلُوا»، أي لا يحملـكم بغض قوم على ألا تعدلوا في الحكم عليهم أو فيهم.

لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن من وقفوا مع ستالين وهتلر وموسوليني في انتهاكاتهم الداخلية أو مغامراتهم الخارجية، أو إلى التاريخ القريب مع ميلوسوفيتش في حربه المجنونة ضد البوسنة، كان لهم هم أيضا حججهم وتبريراتهم، غير أن رحيل هؤلاء الطغاة لم يترك لهؤلاء من بعدهم سوى وصمة تلاحقهم إلى اليوم أنهم كانوا يوما ما مع من لا يجوز أخلاقيا قبل سياسيا الانحياز لهم. وهكذا سيؤول الوضع مع أنصار الأسد. أما التذرع ببقاء سوريا لتبرير دعم الأسد، مع أنه هو نفسه من أضاع البلد بصلفه وعناده وفتحها على مصراعيها لجيوش أجنبية وجعلها نهبا لميليشيات متطرفة، معه وضده، فكلام متهافت للغاية… فأي معنى لبقاء الوطن بعد أن يهلك كل مواطنيه!!؟؟

٢٠ أكتوبر ٢٠١٥

٢٠ أكتوبر ٢٠١٥

ألمح مسؤولون روس إلى إمكانية استخدام قطع بحرية تتجول قبالة السواحل السورية بشكل فعال، للقيام بمهمات محددة، كإطلاق الصواريخ. ولن يطول الأمر حتى يدخل حيز التطبيق، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار التصريح الجديد عن نية روسيا إقامة قاعدة دائمة في سورية، فعادة لا تطلق مثل هذه التصريحات بغرض الاستهلاك فقط.

الصورة العامة سهلة القراءة، ويمكن لنا استنتاج أن روسيا تعتبر ما تبقى من الأرض السورية التي يسيطر عليها الأسد مستعمرة خاصة، ينطبق عليها ما كان ينطبق على الدول المُنْتَدَبة، بعد الحرب العالمية الأولى، من دون أن يستخدم الروس عبارة انتداب، أو ما شابهها، لكنهم وضعوها، عملياً، في حيز التطبيق.

واضح أن للروس رغبة قديمة في الاستلقاء على الرمال الشرقية للبحر المتوسط، يدل على ذلك الوجود البحري الضعيف في طرطوس ما قبل الثورة، لكنهم سرعان ما فغروا أشداقهم، عندما وجدوا الفرصة مواتية للحصول على قطعة الحلوى كاملةً، وأن السيطرة المطلقة على كامل الساحل السوري باتت ممكنة، ففرضوا وجودهم أمراً واقعاً، كون النظام في أسوأ حالاته، ويتضور ألماً من وقع ضربات الكتائب المحيطة به، وتبدو أميركا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وكأنها تشفق من انهياره السريع، وهي تروج أن المد الإسلامي المتشدد سيعم سورية سريعاً، وقد يتمدد ليغمر بعض أجزاء من أوروبا، فأخذت تتغاضى عن الوجود العسكري الروسي المباشر، بوصفه حلاً منخفض التكاليف، لمشاغلة التنظيمات المتشددة، وترك روسيا، ربما، تغرق في مستنقعٍ قد تجد نفسها، فيما بعد، بحاجة إلى أميركا بالذات لإخراجها منه.

تبقى العين الروسية التواقة إلى الساحل العريض الذي يتيح لها إطلالة مجانية على سواحل الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط راغبة في إقامة دويلة بحرية ذات عمق جغرافي كاف، يؤمن إقلاعاً مريحاً للطائرات الضخمة، ويضمن مرسى مضيافاً لجنود البحرية الروس، وهو ما تؤمنه طرطوس واللاذقية، إذا أضيفت إليهما حلب، وبضع أجزاء من إدلب، كعمق يضمن التماسك الجغرافي، وهو ما بُدئ تنفيذه بالفعل، فشرع النظام في فتح جبهات في حلب وإدلب، بمساندة مطلقة من الطيران الروسي، لتأمين الحيز المطلوب والكافي، لتشكيل رئة مريحة لدويلة ساحلية، تقوم بدور المضيف للبحارة الروس، مع طائراتٍ تشكل خط دفاع متقدم في وجه حلف الأطلسي.

لا يبدو الروس مهتمين بدمشق، ولا بحمص، فالاهتمام حالياً محصور بين الساحل ومدينة حلب، على الرغم من أن (تلبيسة) الحمصية تلقت باكورة الضربات الجوية، فهي تقع على تخوم الدويلة المفترضة، ومن المهم تأمين حدودها مسافة كافية، ونقل المعركة إلى أراضي "العدو" إن أمكن، لكن النظام الحريص على بقايا ماء وجهه، المتشبث بعاصمته التي تشكل له سلطة إصدار جوازات السفر وقيود النفوس، قد ترك مهمة تأمين العاصمة، وما تبقى من حمص، لقوات حزب الله وإيران، الخطوة التي بدأت تملأ أخبارُها الصحف وقنوات البث، في تسليم واضح، يوحي أن النظام لم يبق لديه رمق في هذه المناطق، إلا ليمد مذيعي التلفزيون بمادة إخبارية معظمها كاذب.

ليس من المتوقع أن يغادر الروس مملكتهم التي أنشأوها بقوة السوخوي بسهولة، وهذا أمر يتجاوز بشار الأسد وحكومته. لذلك، يبدو، الآن، الحديث عن مغادرته أو بقائه سخيفاً، وقد حضرت أساطيل ضخمة، مدعومة بما يشبه الموافقة الدولية، إلى البحر والجو. الأمر الذي يضخم مهمة الثورة ويعقدها، بسبب دخول عوامل تقسيمية جديدة، فكامل التراب السوري، اليوم، موضع مساومات دولية، ويمكن التخلي عن أجزاء منه لجهات متعددة، بشكلٍ لم تعترف به وثائق الأمم المتحدة بعد، لكن خطوط الفصل تتبدى تدريجياً.

نهايةً، يجب التنويه إلى أن الوجود الروسي ليس داعماً للنظام في سورية فقط، بل جاء حدثاً مناسباً زمنياً في أثناء موسم التقاسم، وتتطلع روسيا إلى لعب دور قيادي في توزيع الحصص.