١٢ يوليو ٢٠١٨

١٢ يوليو ٢٠١٨

أعدّت، قبل أيام، شخصياتٌ سياسية وفكرية سورية، وثيقةً سياسية، تهدف إلى إطلاق حوار سوري جاد، لإنضاج ما وصفوه "المشروع الوطني السوري". وشدّدت الوثيقة على "ضرورة إعطاء أولوية مركزية للإطار الفكري/ السياسي الضروري لبناء قيادة وطنية، تستطيع استعادة ثورة الحرية كرهان مجتمعي، من دون التخلي عن واجبنا في التصدّي السياسي اليومي لما يواجه وطننا من أخطار خارجية معادية، وداخلية تنتمي إلى الثورة المضادة، وذلك عبر تمكين قوى التيار الديمقراطي لاحتلال مكانة حقيقية في سورية المقبلة، بحيث تكون له القدرة على تمثيل مصالح قطاعاتٍ وازنةٍ من الشعب، في ساحة السياسة العامة والحزبية".

يقول المثل: أن تصل متأخرًا خيرٌ من ألاّ تصل. فهل يصح هذا القول على الحالة السورية الراهنة، إذا ما اتخذنا من هذه الوثيقة والأفكار التي طرحتها مثالاً على الوصول المتأخر؟

بدأت إرهاصات الثورة المضادة باكرًا جدًا في عمر الحراك الشعبي السوري، وإذا كان الشعب السوري قد انقسم إلى فريقين، أحدهما تمسّك بخطاب المؤامرة منذ البداية، والآخر استنكر مقولة المؤامرة واستخفّ بها، فإن الوقائع أخذت تتكشّف مع تصعيد العنف الذي قوبل به الحراك السلمي، والتحول السريع نحو العسكرة، وصارت الصورة تُظهر أن هناك أطرافًا عديدة ضالعةً في الأزمة السورية التي لم تعد التصنيفات مجديةً بالنسبة إليها، هل هي حربٌ أم ثورةٌ أم مؤامرةٌ أم غيرها.

ومن المنصف للحقيقة أن يعترف من تنطّعوا للمسؤولية السياسية بأنهم لم يقدّموا أداء أو تجارب تشعر الشعب بالثقة، وبأن مصيره في درب الحرية مرتهنٌ لأيدٍ لا تجيد اللعب، وإرادات غير مستقلة. كانت الطعنة الأولى في صدر أحلام الشعب هي استدعاء التدخل الخارجي باكرًا، معتبرين أن أميركا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مضمونان في اليد، وهما رهن الإشارة منهم، ولا ضير في استدعاء القوى الخارجية للتدخل بقوةٍ عسكريةٍ من أجل إسقاط النظام الذي كان واضحًا أنه لن يتوانَى عن استعمال القوة في حدّها الأقصى للدفاع عن كيانه، في مقابل الأداء السياسي والعسكري الذي أخذ يبشّر بأن الطرف الآخر الذي يدّعي تمثيله الشعب، والدفاع عنه وعن أهدافه، يسعى بزخم أيضًا في سبيل الاستئثار بالسلطة. راهنت المعارضة السياسية منذ أول هيئة، وهي المجلس الوطني، على سقوط النظام بسرعة، ولم تول اهتمامًا للكيفية التي سيسقط بها النظام، ومن هي الجهات المعوّل عليها، ولا البرنامج الذي تطرحه، فكان أن بدأت العسكرة تفرز فصائل متباينة ذات ولاءات مختلفة، وتمويلٍ متعدّد المصادر. وكان بالنسبة للمجلس الوطني، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بعده، أمرًا مقبولاً أن تشارك الفصائل الإسلامية، من المعتدلة حتى الجهادية المتطرّفة، في الحرب، بل وأن تبتلع الفصائل الأخرى، وأن تكون صانعة الألعاب الحربية في الميادين، كذلك أن يسيطر الإخوان المسلمون على القرار السياسي، وأن يتخذوا من التكتلات العلمانية أو الديمقراطية واجهةً لهم. وفي الواقع، لم يكن لتلك التكتلات ثقل وازن، إن كان لناحية القرارات، أو لناحية الميدان، فكلام الميدان وكلام البندقية كان هو القول الفصل، ومن يسيطر على الساحة في القتال يسيطر على القرار.

ما حدث في سورية في سنوات أزمتها التي طالت، ويبدو أنها ستطول، أن الخراب هو الذي عم، والشروخ في البنيان المجتمعي هي التي تحوّلت إلى صدوعٍ عميقة، يلزمها زمنٌ طويل لردمها. ما حصل أن الفتنة التي هي أشد فتكًا من القتل قد تجذّرت، وأن الثقة بين مكونات الشعب السوري انهارت، وأن إمكانية العيش المشترك صارت بحاجةٍ إلى أساساتٍ أخرى، وأن الحالة المدنية التي هي في الأساس كانت تحبو بعدما بدأت إرهاصاتها في العقد الأول من القرن الحالي، على الرغم من محاصرة النظام القمعي لها، قد تراجعت، وأن وضع المرأة قد تردّى كثيرًا، وأن العلمانية المرتجاة التي ربما هي أفضل الحلول لبناء دولةٍ حديثةٍ في بلد فائق التعدّدية مثل سورية قد صارت حلمًا مستحيلاً لبعضهم، وكابوسًا لآخرين.

أغفلت قوى المعارضة هذه أمرًا أساسيًا، أن تكون الشريحة المستهدفة في خطابهم من أجل تحفيز الوعي العام والوجدان الجمعي، وطرح القضايا والمشكلات التي يعاني منها الشعب، والأهداف التي يرمي إليها أي شعبٍ، يرنو نحو الحرية وصناعة المستقبل، ليست مقتصرةً على الجزء الذي كان في ضفة المناطق المحسوبة على الحراك، أو خارج سيطرة النظام. كان عليهم أن يخاطبوا كل الشعب، طالما أنهم كانوا يبدأون خطابهم بجملة: باسم الشعب السوري، فهل الشعب الموجود في مناطق النظام ليس سوريًا؟ وهل هذا الشعب ليس لديه مشكلات وهموم واهتمامات وطموح؟ وهل هو كتلة صماء صاحبة رؤية واحدة وموقف موحد؟ لم تلتفت تلك المعارضة إلى المشتركات وتبني عليها، ولم تعرف أن تكسب مزيدًا من المؤيدين لصالحها، ليس فقط في الداخل، بل في الخارج، وها هو المشهد يُظهر كم هي الأنظمة العربية والإقليمية والدولية تقف في وجه الشعب السوري، بل لا يخدم موقفها من المعارضات الأخرى التي اختلفت معها في بعض القضايا، أو كان لها رأي مغاير، لا يخدم أي ثورة، فقد اعتبرتها جميعها بأنها من توليفة النظام، أو تحت عباءته، أو في صفه.

لسنا في معرض الحسابات، علمًا بأنه يحق لكل فرد من الشعب السوري أن يحاسب كل الأطراف التي قامرت بمصيره من نظامٍ إلى معارضة، لكن استذكار الماضي واستحضار التجارب لفهمها ونقدها ضرورةٌ لا بد منها، على أمل أن يكون في الأفق إمكانية لعمل إنقاذي.

كل ما يُطرح إن كان مبنيًا على دراسةٍ نقديةٍ أمر إيجابي وضروري، ويجب أن يحصل من أجل تصميم برامج وخطط طويلة الأمد للمستقبل الذي يَعد بكم هائل من القضايا المهمة، وفائقة الحساسية، لكن الملحّ حاليًا هو النضوج السياسي، والمباشرة بوضع تصوراتٍ لحلول ممكنة، واعتماد الواقعية السياسية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية على المشكلة السورية.

لقد أظهرت السنوات الدامية أن الاستثمار الحربي لم يحقق غير الدمار، وانتهاك حياة السوريين، ودفع المدنيون ثمنه الباهظ، وهذا هو الدعم الذي وعدت به الدول التي تدير حروبها وصراعاتها فوق أرضنا، وتدّعي صداقة الشعب وحمايته، ولم تقدّم الهيئات والمنظمات الدولية أي دعم للشعب السوري، ولم تستطع قراراتها الملزمة وغير الملزمة أن تخمد نيران الحرب، أو توقف شلالات الدم، أو تمنع المصير المهين والمذل والغاشم الذي يتلقف السوريين، ويهجّرهم من بيوتهم وأمنهم، ليصبحوا هائمين في العراء، تغلق الحدود في وجوههم، فأي مأساةٍ يمكن أن تكون أفظع؟

ما طرحته الوثيقة الموقعة من تلك الشخصيات السورية أفكار مهمة وضرورية، ولكن الأهم وقف نزيف الدماء ونزيف الشعب، والمهم أيضًا تحديد ثقل هذه الوثيقة ومدى قدرتها على أن يكون لها موطئ قدم راسخة في صنع القرار السوري. خرج أمر السوريين من بين أيديهم منذ فترة طويلة، وكل النيات والطروحات والبرامج لا يمكنها أن تغيّر شيئًا من الواقع، إذا لم تحظَ بدعم خارجي، من دون الإرتهان إلى جهة دون غيرها. الخطوة الواعدة يجب أن تكون منطلقةً من ثوابت، أهمها الحنكة السياسية من جهة، والمصلحة الوطنية قبل كل شيء من جهة أخرى.

١١ يوليو ٢٠١٨

١١ يوليو ٢٠١٨

لماذا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل «مهتم جداً بقمة ترمب – بوتين»؟ لأنه «يأمل أن يتوصلا إلى صفقة القرن الحقيقية»، صفقة لا علاقة لها بحل القضية الفلسطينية أو صفقة القرن المزعومة، وهي لا تهم إسرائيل.

وما هي صفقة القرن التي يحلم بها نتنياهو؟ أن يقايض ترمب الروس، فيقبل باحتلالهم شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، ويرفع العقوبات المفروضة عليهم، ويسمح لبوتين بالسيطرة على سوريا، وفي المقابل يتولى بوتين طرد الإيرانيين وأتباعهم من سوريا ويمنح نتنياهو انتصاراً تاريخياً.

هذا ما يقوله محرر الشؤون السياسية ناحوم برنياع في صحيفة «يديعوت أحرونوت». لكن، ورغم هذه التحولات الكبرى إقليمياً ودولياً، يقول متشككاً: «في إسرائيل يعتمدون على بوتين. وأنا لست واثقاً من أنهم يعتمدون على الرجل الصحيح. بطاقة إسرائيل الحقيقية في سوريا ربما هي الأسد. الآن هو بحاجة إلى المقاتلات الروسية والميليشيات التي تأتمر من إيران، لكن بعد أن يسيطر الأسد على سوريا كلها، ويصبح المنتصر الأكبر في الحرب الأهلية، سيرغب في أن يعود الحاكم الوحيد. فقد قام الإيراني بدوره، وعليه الرحيل، هكذا كان والده سيتصرف. الراحل حافظ الأسد هو العدو الوحيد الذي تشتاق إسرائيل إليه».

هذا رأي برنياع، لكن نزاع القرم وشرق أوكرانيا مسألة استراتيجية للولايات المتحدة، ومن المستبعد أن يتنازل عنهما ترمب فقط من أجل سوريا ما لم تكن هناك تفاهمات أخرى أهم، وإلا فلماذا يتنازل الأميركيون لموسكو عن القرم وشرق أوكرانيا وفوق هذا يكافئونها بسوريا؟ هذه التنازلات الأميركية مقابل استمالة موسكو ضد إيران تبدو «صفقة قرن» كريمة جداً لروسيا، ما لم نرَ ثمناً أفضل!

وطبيعة التزامات روسيا في سوريا أيضاً غير واضحة. رأينا تطوراً مهماً في الأيام الماضية عندما مُنع الإيرانيون، وميليشياتهم، من المشاركة في حرب محافظة درعا والجولان استجابة لاشتراطات إسرائيل. وحلّت الشرطة العسكرية الروسية محل الحرس الثوري الإيراني. هذا التعاون نادر من نوعه (الأميركي الإسرائيلي الروسي السوري بإقصاء إيران من الجنوب)، وماذا بعد؟ هل سيوافق الروس على المرحلة الثانية، بمقاتلة الإيرانيين و«حزب الله» اللبناني والميليشيات العراقية إن رفضوا مغادرة سوريا طوعاً؟ طبعاً، قبل ذلك علينا أن نسمعها من فم الأسد، أن يأمر الإيرانيين بالخروج.

الإسرائيليون يقولون إنه لا يريد، أو لا يستطيع. وسبق لواشنطن واختبرته، عرضت حلاً بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية، بما فيها الأميركية والتركية والإيرانية، دمشق أيدت فكرة إخراج الأتراك والأميركيين فقط.

إذن، ما الذي يراه نتنياهو ولا نراه؟ ربما يرى أمامه فرصة نادرة، إنهاء نزاع الجولان مقابل دعم نظام الأسد ليعود حاكماً على كل سوريا.

صحيح أننا أمام وضع جديد تماماً، فسوريا اليوم غير سوريا ما قبل 2011. يمكن إعادة بناء البلاد مع بناء محاور سياسية تقوم على إخراج إيران من الشام وإضعافها في المنطقة، بما في ذلك في لبنان. لهذا يشكك الكاتب الإسرائيلي في إمكانية الحل، ويقول إنهم يشتاقون إلى الأسد الأب لأنه قادر على اللعب على كل الحبال. فهو من مهّد لنقل وتوطين المقاتلين الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان، ثم أدخل قواته السورية لبنان بدعوى وقف الاقتتال اللبناني اللبناني الفلسطيني، ولاحقاً ساهم في التخلص من المقاتلين الفلسطينيين بعد خلافه معهم، وبعد إصرار إسرائيل على طرد منظمة التحرير ورئيسها عرفات. الأسد الأب أبعد الفلسطينيين وأدخل الإيرانيين إلى لبنان، الذي كان تحت حمايته، ثم سيطر على تنظيمهم الوليد، «حزب الله»، واستخدمهم لحفظ التوازن مع إسرائيل.

نتنياهو يعتقد أنه صار بالإمكان الآن صيد العديد من العصافير، الوجود الإيراني، ولبنان، والجولان، وإنهاء حالة الحرب بصفقة عصر حقيقية.

١١ يوليو ٢٠١٨

١١ يوليو ٢٠١٨

من بين أطرف وأظرف وأعمق التعليقات التي راجت على مواقع الإعلام الاجتماعي، بعد إعلان إسرائيل استرداد ساعة جاسوسها الشهير إيلي كوهين الذي أُعدم في دمشق عام 1965 قول ناشطة سورية على موقع "تويتر": "طيب بدل الانتظار 53 سنة كمان، لماذا لا تستعيد (إسرائيل) بشار الأسد شخصياً؟".

وبصرف النظر هنا عن مقدار المبالغة في تشبيه الأسد بكوهين، فإن آخر ما يمكن تصديقه، في قصة الساعة هذه، أن تكون إسرائيل قد اشترتها من بائع مجهول على الإنترنت، كما روج كثيرون، ويظل الاحتمال الأرجح، في تحليل كاتب هذه السطور، أن عرضها للبيع على موقع تسوّق إلكتروني، كان مجرد جزء من خطة تمويه نفذها جهاز "الموساد" الإسرائيلي، للتغطية على باعة حقيقيين آخرين، قبل أن يعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نجاح ما وصفها بالعملية الخاصة الشجاعة التي أدت إلى استرداد أثر تاريخي لواحد ممن تعتبرهم الدولة اليهودية أبطالها الأسطوريين.

وقد كان من شأن هذا السيناريو أن أدى فعلاً إلى انهماك واسع النطاق في تكذيب رواية البطولة الإسرائيلية، اعتماداَ على إعلان البيع الافتراضي المنشور سابقاً، بينما غابت تقريباً التساؤلات عن دور الجهة التي تحتجز رفات صاحب الساعة، ومعها كل مقتنياته، منذ إعدامه قبل ثلاثة وخمسين عاماً، أي نظام بشار الأسد، الذي التزم من جهته الصمت، ولم يحاول تقديم رواية مضادة، تبرّئه من شبهة مساعدة "الموساد" في إنجاز مهمته.

لكن، لماذا الانشغال بقصةٍ أمنيةٍ قد تبدو تافهة، إذا ما قورنت بأعاصير سياسية تعصف ببلاد العرب، من القدس إلى صنعاء، مروراً بدمشق وبغداد، وصولاً إلى طرابلس، وسواها من العواصم والمدن التي صارت كلها زَبَدَاً، وفق تعبير محمود درويش، عن ماضٍ ما عاد يستدعي سوى الحسرة على أنه لم يَدُم أكثر، كلما نظرنا إليه بمعايير هاوية سحيقة، نهوي الآن نحو قاعها؟

في محاولة تقصّي الجواب، قد يكون مفيداً الاستهلال بخرافةٍ توراتيةٍ تقول إن اليهودي الذي يقتله أعداؤه بعيداً عن أرض الميعاد، يبدأ الحفر بمجرد دفنه، كي يزحف من قبره إليها، وهذا يعني أن إسرائيل، حين تسعى إلى استعادة جثمان كوهين، أو أيٍّ من جنودها المقتولين في بلدان الجوار العربي، فلتريحه من شقاء الزحف تحت الأرض.

ليست ساعة اليد الصدئة، والحال هذه، إلا مجرد رمز أو إشارة إلى أن متغيراً كبيراً قد حدث على الظرف السياسي الذي حال دون استعادة رفات صاحبها، طوال نصف قرن مضى، وهو متغير يمكن الاستدلال على أهم ملامحه، إن دقّقنا في التوقيت، لنرى كيف جاء الكشف عن "عملية الموساد الخاصة والشجاعة"، متزامناً مع حملة عسكرية، غير خاصة، وغير شجاعة، نفذها جيش بشار الأسد، بمشاركة مليشيات مذهبية موالية لإيران، وغطاء جوي روسي، لاستعادة محافظة درعا من سيطرة المعارضة المسلحة، وسط ما اتضح أنه ضوء أخضر إسرائيلي، مشفوع بتراجع رسمي عربي وغربي، لا سيما من رعاة ما تسمّى "صفقة القرن"، عن الدعوات إلى إسقاط النظام الطائفي الدموي الذي دمر سورية، وقتل وشرد نصف شعبها.

إنها ساعة تعويم بشار الأسد، إذن، هذه التي كان بعض عربونها المدفوع مقدّماً إعادة ساعة إيلي كوهين، وقد يظن مؤيدوه، إزاء معطياتها، أنه انتصر ونجا، كما قد يظن معارضوه أنهم هُزموا وانتهوا، لكن القوى الكبرى التي تتوافق الآن على الحاجة إليه بيدقاً في اللعبة الداخلية والإقليمية، لن تستطيع أن تتحمل بقاءه حياً وعلى سدة الحكم، بكل ما يحمل على عاتقه من أطنان الدم. أما حلفاؤه الروس والإيرانيون، فلن يجدوا مفرّاً، عندما تحين ساعته، وفق التوقيت الأميركي الإسرائيلي، من أن يتواطأوا مع فكرة التخلص منه، ليتجنبوا احتمال اقتيادهم معه يوماً إلى المحاكم الدولية؟

ومن يعش ير.

١١ يوليو ٢٠١٨

١١ يوليو ٢٠١٨

أثارت وتثير الكثير من النقاش، القمة المرتقبة في 16 يوليو (تموز) في هلسنكي الفنلندية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.

فلا العلاقات الروسية - الأميركية في أحسن أحوالها منذ طرح مسألة تدخل الكرملين في الانتخابات الأميركية عبر حرب تدخلية إلكترونية لصالح ترمب، ولا تطويرها وتزخيمها مسألة بسيطة في ظل التردي الطارئ على علاقات واشنطن بحلفائها الأوروبيين... فمن غير المفهوم لدى «الاستابلشمنت» الأميركي اندفاع الرئيس نحو علاقات دافئة من روسيا بالتوازي مع حربه التجارية مع أوروبا وتصريحاته الراديكالية المستخفة بمرتكزات الأمن الأوروبي الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لا سيما حلف الناتو، والتمسك بوحدة أوروبا!

ثمة انطباع في واشنطن الكلاسيكية، عابر للانقسام الحزبي الديمقراطي الجمهوري، أن ترمب لا يدرك في الواقع الرهانات الحقيقية لفلاديمير بوتين.

ما أسلفت الإشارة إليه يغشي بالتالي، جل ما يصدر عن القمة وحولها، لا سيما ما يعني منطقتنا.

فحين يؤكد مستشار ترمب للأمن القومي جون بولتون في لقاء تلفزيوني إلى أن الرئيس ترمب سيبحث مع بوتين التعاون لإخراج إيران من سوريا، مؤكداً ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال» في هذا الشأن، تصير تصريحات بولتون دليلاً إضافياً على خطأ سياسات إدارة ترمب.

دانييل شابيرو مثلاً، السفير الأميركي الأسبق لدى إسرائيل والموظف الرفيع السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة باراك أوباما، كتب في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مطالعة مطولة مضادة لفكرة أن يطلب ترمب من بوتين التعاون لإخراج إيران من سوريا. يرى شابيرو، وهو بالمناسبة من أعلى الأصوات دفاعاً عن الاتفاق النووي مع إيران، أن رهانات ترمب على القمة لن تخدم في المحصلة إلا المصالح الروسية. ويحدد شابيرو هذه المصالح بأربع؛ هي: أولاً، تخفيف العقوبات على روسيا المفروضة ما بعد العدوان الروسي على أوكرانيا. ثانياً، استدراج ترمب إلى تناغم حول فكرة إضعاف أوروبا الموحدة، ويستشهد بتصريحات لترمب مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشجعة لأوروبيين آخرين على الخروج أيضاً. ثالثاً، يراهن بوتين على استخدام قمته مع ترمب لتبييض صفحة موسكو فيما خص الاتهامات لها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. رابعاً، القبول ببقاء بشار الأسد رئيساً لسوريا. ثم يتوسع شابيرو في النقطة الأخيرة لتأكيد أن الرهان عليها لإخراج إيران من سوريا مجرد وهم، أولاً بسبب تكلفتها وثانياً لاعتمادها على «كلمة شرف من بوتين» وهو مما لا تبنى عليه استراتيجيات.

افتراض محق لو كان صحيحاً. فشابيرو لا يقدم لنا دليلاً على أن ثمن التعاون لإخراج إيران من سوريا هو كل ما حذر منه. كما أن تقليصه لضوابط الاتفاق إلى ضابط واحد هو «كلمة شرف من بوتين» لا يأخذ بعين الاعتبار العامل الإسرائيلي المقرر في سوريا حول مصير وحدود الدور الإيراني. فروسيا تعمل بالفعل على احتواء النفوذ الإيراني في جنوب سوريا قبل قمة بوتين - ترمب وذلك بفعل التفاهمات الإسرائيلية - الروسية وليس الروسية - الأميركية، ما يعني أن ترمب لن يدفع أثماناً لما تقوم به روسيا أصلاً مجاناً حتى الآن، أو تقوم به بفعل مقاصة حسابات استراتيجية روسية إسرائيلية أو حتى حسابات روسية خالصة تريد تخفيض حصة شركائها في الكعكة السورية وعلى رأسهم النظام الإيراني.

في المقابل، تعاونت روسيا مع سياسة ترمب المضادة لإيران حين تفاهمت مع منظمة «أوبك» الأسبوع الفائت، بقيادة السعودية، على حماية المعروض في السوق النفطية وزيادته في الأشهر المقبلة لضبط أسعار النفط حين تبدأ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل العقوبات النفطية على إيران، وإخراج النفط الإيراني من الأسواق.

سيحرم هذا الإجراء إيران من الدولارات التي باتت تبحث عنها في كل زاوية من زوايا أنشطتها كدولة، إلى حد دفع برئيسها حسن روحاني لدعوة المسؤولين الإيرانيين للسفر على الدرجة السياحية وتقليص عدد الوفود الإيرانية إلى الخارج!!

من الواضح أن التعاون الروسي مع واشنطن أغضب الإيرانيين، إلى حد وصف أحد المسؤولين في طهران له بالطعنة لإيران. كل ذلك حدث قبل القمة المنتظرة.

بولتون قال كلاماً يتسم بأعلى درجات الوضوح الاستراتيجي منذ عقود، وهو أن إيران هي المشكلة وليس مصير بشار الأسد، بمعنى أن المواجهة تكون مع إيران وسياساتها وليس مع أعراض هذه السياسات. فبشار الأسد انتهى وإن بقي في قصر المهاجرين، وهو مجرد موظف صغير في الماكينة الروسية، كما أظهرت يوماً صور استدعائه إلى قاعدة حميميم للقاء بوتين! إيران في مواجهة ضغط سياسي وعسكري ودبلوماسي إسرائيلي في سوريا لا تقوى روسيا على تجاهله، وفي مواجهة حرب اقتصادية تشنها واشنطن وروسيا لا تستطيع إلا أن تكون جزءاً منها. إنه زواج عوامل عدة في لحظة قاتلة، لا سيما إذا ما أضيف إليها غليان الداخل الإيراني الذي يذكر بخريف الشاه.

أما تبسيط المواجهة مع إيران وجعلها طلباً أميركياً من بوتين فهو تجاهل للحقائق ونكد سياسي ليس إلا.

١١ يوليو ٢٠١٨

١١ يوليو ٢٠١٨

وصلت "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني" إلى مرحلة مفصلية في تاريخ وجودها بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بها، وتراجع حاضنتها الشعبية بشكل كبير جراء تكشف الغطاء عن سياستها وما مارسته من سياسات عسكرية ومدنية وشعبوية في المحرر، ليبدأ "الجولاني" من جديد العمل على كسب دماء جديدة قد تكون ضرورة للاستمرار في مشروعه ولو بوجه وشكل آخر.

طيلة مسيرة "الجولاني" عرف عنه المراوغة والتفلت من العهود والمواثيق والتقلب بحسب المصالح، وصل به الحد أن واجه كل من وجد فيه خطراً على نفوذه وكيانه الذي تقلب فيه من "جبهة النصرة" وصولاً لـ "هيئة تحرير الشام"، مع الاستمرار في ذات السياسيات وتصدير وجوه شرعية وعسكرية أوغلت في دماء عناصر باقي الفصائل بحسب مراقبين.

اجتماعات عديدة قام بها "الجولاني" في مناطق عدة في ريف إدلب، آخرها الاجتماع مع فعاليات مدينة إدلب التي لم تكن تعلم أثناء دعوتها أن الجولاني من سيقابلها وإلا لرفضت الحضور بحسب ما قالت مصادر عدة، كونهم يرون في مجالسته والإصغاء لوعوده التي قطعها سابقاً ولم ينفذها إعطاءه مزيد من الشرعية للاستمرار.

هذه الاجتماعات تأني في مرحلة مفصلية تضع "الجولاني" والهيئة أمام تحد كبير إما في المواجهة دولياً وهو الفاقد لقوة كبيرة عسكرياً بعد الانشقاقات والخاسر لحاضنة شعبية كبيرة ستنقلب ضده في أي مواجهة وبالتالي لابد من اتباع أسلوب جديد يضمن له الاستمرار والتمكين في المنطقة وفق تفاهمات عقدها مؤخراً وسعي لتغيير سياسيات أدرك أنها غير نافعة، أو أنها حققت أهداف مرحلية معينية.

ولعل ممارسات الهيئة منذ أول تشكيل لها "جبهة النصرة" من تقويض الفصائل العسكرية وإنهاء قوة أكثر من 30 فصيلاً كانت تشكل رقماً صعباً للنظام في مرحلة ما من عمر الثورة، ثم التسلط المدني وسوء الإدارة التي جعلت بيد العسكر، وسلسلة الممارسات التعسفية بحق الحاضنة الشعبية من عمليات اعتقال وتصفية ومحاربة الخصوم وتسليط يد شخصيات عسكرية وشرعية على رقاب المدنيين، وتسليط الحسبة "سواعد الخير"، ثم الانسحابات الأخيرة التي قامت بها وسلسلة الاتفاقيات التي عقدتها مع من تعتبرهم أعداءً سابقين، والتقلب بأوجه ورايات عدة، أوصلها لما هي عليه اليوم من التراجع على كل الأصعدة.

وبالعودة للاجتماعات التي قام بها "الجولاني" ومحاولة استقطاب شخصيات جديدة مؤثرة وفاعلية لكسب "دماء جديد" إلى صفه في هذه المرحلة، في وقت تتصاعد حدة الرفض الشعبية للممارسات الحاصلة ولتقبل الهيئة بأي شكل جديد، بات الحديث عن اقتراب حل الهيئة هو الخيار المطروح والمقبول شعبياً وسوى ذلك بنظر الجميع غير مجدي ولن يكون إلا باب جديد للتسلط والاستمرار في مشروع الهيئة الغير واضح .... فهل ينجح الجولاني في مهامه الجديدة ...!؟

١٠ يوليو ٢٠١٨

١٠ يوليو ٢٠١٨

ثمة صلافة لبنانية سافرة في العلاقة مع سورية والسوريين. ضيق يصل إلى حد الاختناق باللاجئين السوريين، في مقابل شهية بدأت تكشف عن وجهها حيال ما توفره مقولة «إعادة إعمار سورية» من احتمالات استثمارية. مطالبة بإلقاء اللاجئين السوريين خلف الحدود، ومطالبة موازية بإنشاء «منطقة تجارة حرة» على الحدود لمساعدة رجال الأعمال اللبنانيين الطامحين في التوجه إلى دمشق للمفاوضة على عقود «إعادة الإعمار»!

والحال أن المطالبين بإلقاء اللاجئين خلف الحدود هم أنفسهم تقريباً من تفتحت شهيتهم على الاستثمار في «سورية الأسد». الشرائح الصاعدة من «رجال أعمال» نظام الفساد اللبناني، ممن قضموا الشواطئ اللبنانية، وهدموا المباني التراثية في بيروت، وأنشأوا شركات استفادت من علاقات زبائنية مع رجال السلطة، هم أنفسهم الطامحون إلى حصة في «إعادة إعمار سورية»، وهؤلاء أيضاً من يملكون أو يمولون وسائل إعلام الخطاب العنصري حيال اللاجئين.

مصارف لبنانية كثيرة بدأت تبحث عن «شركاء سوريين» لاستئناف نشاطها في تمويل مشاريع «إعادة إعمار سورية». شركات إنشاءات وفنادق وحتى مدارس، بدأ مدراؤها بزيارات إلى دمشق. «إعادة إعمار سورية ستكون مخرجاً لحال الركود الكبير في بيئة رجال الأعمال اللبنانيين». هذه عبارة يرددها معظم من نلتقيهم من هؤلاء في بيروت! ومن يعرف من هم «رجال أعمال الجمهورية القوية» ستحضره من دون شك مفارقة الفصام الأخلاقي الذي تمثله الشهية الاستثمارية لفاسدي الاقتصاد اللبناني، في مقابل فائض المشاعر العنصرية حيال أهل سورية، والمتمثلة في الدعوة إلى إلقاء اللاجئين خلف الحدود.

قد تكون المطالبة بأن ينسجم اللبنانيون مع خطابهم حيال سورية والسوريين غير منطقية وغير واقعية، ولكن اعتماد خطاب الفصام على نحو سافر مستفز أيضاً. فاليوم كل الأنظار شاخصة إلى «إعادة إعمار سورية». الانتشار اللبناني كف عن أن يكون رافداً للاقتصاد، والسياحة، في ظل وضع حزب الله يده على البلد، صارت مقتصرة على المصطافين اللبنانيين. حقول النفط والغاز العتيدة مشاريع مؤجلة، وهي أصلاً خارج طموحات من هم من غير أهل السلطة بالمعنى المباشر والعائلي للكلمة. إذاً «إعادة إعمار سورية» هو الوجهة الوحيدة، ولهذه الوجهة شروطها التي تتطلب صياغة علاقة مزدوجة مع أهل السلطة في لبنان وأهل السلطة في سورية، وما بينهما من خطوطٍ لعلاقات بين «العائلات التجارية» كمخلوف وباسيل وجمعة وعرب، وبين ما يربط هذه العائلات من علاقات مصاهرة وخؤولة وعمومة، وهي علاقات تصحبنا دائماً إلى رأس السلطة في كلا البلدين.

السلطة في بلادنا هي الفساد قبل أن تكون أي شيء آخر. الحروب تتوج بفسادٍ، والانتخابات أيضاً هي صورة عن شهية الفاسدين. التسويات تُعقد مدفوعة بحماسة الفاسدين إلى حصة في غلة الحروب. ومن بين ما أفسدناه نحن أهل هذه والبلاد وحكامها، هو حقيقة أن العنصرية البغيضة التي لطالما انبثقت من وجدان قومي أو وطني تطهري وجرائمي، أضيف إليها في حالتنا مزاج فاسد ومراوغ. فالصفقة تعقب الجريمة، وفي أحيانٍ كثيرة الصفقة تُحرك الجريمة.

نمارس عنصرية بحق اللاجئين ونعقد صفقات للاتجار بحقوقهم. نسرق الهبات المُرسلة إليهم ونطالب بإرسالهم إلى جحيم الحرب في بلادهم. والجديد أننا اليوم قد سبقناهم إلى بلادهم بعد أن أقمنا منطقة تجارة حرة على الحدود التي سيعبرونها مرغمين. وها نحن ننتظر قدومهم لنعيد «إعمار بلادهم» على نحو ما أعدنا إعمار بلدنا. ننتظرهم بالشهية ذاتها التي انتظرنا فيها «عودة المهجرين» في بلادنا! هل تذكرون «عودة المهجرين» في لبنان؟ هل تذكرون «وادي الذهب»؟ لقد كانت عائدات الفساد في ذلك المشروع نواة لرأسمال تراكمت فوقه عائدات التربع على السلطة لثلاثة عقود من الزمن. وها هم أصحابه ذاهبون إلى سورية لـ «إعادة الإعمار» هناك، وينتظرهم فيها ضباط الاستخبارات السورية البدلاء، ذاك أن الطاقم القديم من هؤلاء الضباط ممن رعوا «إعادة إعمار لبنان» قد تمت تصفيته كله تقريباً.

١٠ يوليو ٢٠١٨

١٠ يوليو ٢٠١٨

أثبتت معركة درعا أنّ هناك تفاهما في العمق بين روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة في ما يتعلق بالجنوب السوري. سمح هذا التفاهم لقوات تابعة لإيران بالمشاركة في المعركة التي تستهدف بلوغ الحدود الأردنية وإعادة فتح معبر نصيب. كان ذلك عن طريق ارتداء عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني وميليشيات أخرى لبنانية وعراقية تابعة لـ“الحرس الثوري الإيراني” ثياب الجيش السوري النظامي الذي بات يفتقر إلى العناصر البشرية.

يقوم هذا التفاهم، الذي لا يبدو الأردن الحريص على عدم دخول مزيد من اللاجئين السوريين أراضيه بعيدا عنه، على ترتيبات جديدة تقسّم الجنوب السوري إلى منطقتين. سميت إحدى المنطقتين غرب جنوب سوريا مسموح فيها للميليشيات الإيرانية العمل لدعم ما بقي من قوات تابعة لبشّار الأسد تحت غطاء من سلاح الجو الروسي الذي أبلى البلاء الحسن في تدمير قرى وأحياء على رؤوس من فيها من أطفال ونساء ومدنيين. لم يترك ذلك أمام معظم المعارضين في تلك المنطقة سوى التوصل إلى تسويات صبّت ظاهرا في مصلحة النظام السوري.

باختصار شديد، هناك لعبة تدور في الجنوب السوري. من أصول اللعبة عدم الاقتراب من إسرائيل التي باتت تعتبر قضية الجولان السوري المحتلّ منذ العام 1967 قضية منتهية. ولذلك كان ذلك الفصل بين منطقة وأخرى في الجنوب السوري. هناك غرب الجنوب السوري، وهناك جبهة الجولان غير المسموح بالاقتراب منها. هذه الجبهة كانت في كلّ وقت علة وجود النظام السوري القائم منذ كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع إبّان حرب العام 1967.

في انتظار قمة دونالد ترامب – فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر الجاري، مباشرة بعد انتهاء دورة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها روسيا وعززت بها مكانتها الدولية، تبدو الحقيقة الوحيدة التي طفت على السطح إعلان إسرائيل صراحة أنّها متمسكة بالنظام السوري. هذا لا يعني توقّف الضربات الموجهة إلى المواقع الإيرانية في سوريا.

على العكس من ذلك، استمرّت تلك الضربات في الأسابيع القليلة الماضية في وقت كانت الميليشيات التابعة لإيران تقدم الضحايا خدمة للنظام السوري الذي يعتبر نفسه خرج منتصرا من معركة درعا، فيما أثبت الجانب الروسي أنّه الطرف الوحيد القادر على إدارة لعبة في غاية التعقيد. تقوم هذه اللعبة على تفاهم مع إسرائيل وإدارة ترامب قبل أيّ شيء آخر، وعلى استخدام الميليشيات الإيرانية في تأمين النقص في العنصر البشري الذي يعاني منه ما بقي من الجيش التابع للنظام السوري.

تجمع روسيا في إدارة هذه اللعبة بين المفيد والممتع. يتمثّل المفيد في إيجاد وقود بشرية للنظام عبر الميليشيات المذهبية التابعة لإيران، فيما تجد الممتع في الذهاب بعيدا في التعاون مع إسرائيل والعمل في الوقت ذاته على التوصل إلى صفقة مع إدارة دونالد ترامب التي بات معروفا أنّها لا ترفض طلبا للدولة العبرية.

هل بات في الإمكان القول إنّ هناك مستقبلا للنظام السوري؟ قبل الدخول في موضوع مستقبل النظام السوري الذي أدّى، ومازال يؤدي، المطلوب منه، أي تفتيت سوريا وتهجير أكبر عدد من المواطنين من أرضهم، لا بدّ من الإشارة إلى أن إيران التي سعت إلى أن تكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في دمشق ذهبت ضحيّة الاعتقاد أن في استطاعتها استخدام الآخرين لتحقيق مآربها. نعم، تستطيع إيران استخدام ميليشيا مذهبية لبنانية أداة لها.

كذلك تستطيع استخدام ميليشيات عراقية في خدمة طموحاتها. هذا شيء، والاستعانة بروسيا لإنقاذ رأس بشّار الأسد شيء آخر. أنقذ فلاديمير بوتين بشّار الأسد عندما أرسل طائراته إلى حميميم في أواخر أيلول – سبتمبر 2015. لم يُقْدم على هذه الخطوة قبل الحصول على ضوء أخضر من إيران. ليس سرّا أنّه سبق إرسال القاذفات الروسية إلى القاعدة، المقامة في الساحل السوري قرب اللاذقية، زيارة لموسكو قام بها الجنرال قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني.

لكلّ شيء ثمنه في الحرب السورية. هناك ثمن على إيران دفعه في مقابل التدخل الروسي. يشمل هذا الثمن الاعتراف بمصالح إسرائيل من جهة، والعلاقة العميقة بينها وبين روسيا من جهة أخرى. إسرائيل تمرّ قبل إيران في روسيا. والأهمّ من ذلك كلّه مستقبل العلاقات الروسية – الأميركية. يعرف الروسي قبل غيره أنّه لولا إبلاغ الأميركيين المعارضة مباشرة أن عليها الاستسلام في درعا، وأن لا تتكّل على أي مساعدة من واشنطن لمّا كانت المعركة في غرب الجنوب السوري مجرّد نزهة.

يبقى أن ما يتجاهله الروسي والإيراني، وكذلك النظام، أن منطقة درعا ومحيطها لن تكون في المدى الطويل لقمة يسهل ابتلاعها. فمن درعا انطلقت الثورة السورية، ومن درعا كانت بداية اهتزاز النظام الذي أسسه حافظ الأسد والذي استند، بين أوّل ما استند إليه، على سنّة الأرياف. كان حافظ الأسد يكره كرها شديدا سنّة المدن الكبيرة. كان حريصا كلّ الوقت على تغطية علويّة نظامه بسنّة الأرياف من جهة، وأقليات مثل المسيحيين والإسماعيليين من جهة أخرى.

سيكون صعبا تخيّل أي مستقبل للنظام في منطقة مثل درعا حيث العلاقات العائلية تطغى على كل ما عداها. هناك مجتمع عشائري في درعا ومحيطها. لهذا المجتمع امتدادات في اتجاه الأردن أيضا. معظم العائلات في تلك المنطقة لديها فروعها في الأردن أيضا. هذه العائلات ليست معروفة بالروابط القائمة في ما بينها فحسب، بل ببؤسها وعادات الثأر الذي يبقى حيّا لسنوات طويلة أيضا.

سيرفع النظام علامات النصر في درعا. حقق هذا الانتصار على السوريين بفضل الميليشيات الإيرانية والقصف الجوي الروسي والتواطؤ الأميركي والإسرائيلي.

هناك انتصار تحقق على المواطن في درعا. لا أفق لهذا الانتصار الذي لا يشبه سوى الانتصارات التي كانت تتحقق بواسطة الدبابة السوفياتية أيّام الحرب الباردة على الشعوب في دول أوروبا الشرقية. ماذا بقي من الاحتلال السوفياتي لدول مثل هنغاريا وبولندا وألمانيا الشرقية ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، التي صارت الآن دولتين؟

من يتذكر أن الدبابات التي أرسلت من موسكو سحقت انتفاضة بودابست في 1956 و”ربيع براغ” في 1968 وقمعت ثورة الشعب البولندي في ثمانينات القرن الماضي. هذه مجرّد أمثلة تعطي فكرة عن أنّ ثمة حدودا لما تستطيع أن تفعله الدبابة أو الطائرة. هناك بكل بساطة نظام انتهى في سوريا. لن تقوم لهذا النظام قيامة في يوم من الأيّام بغض النظر عن كـل الطائـرات الروسية والميليشيات الإيرانية والدعم الأميركي والإسرائيلي الذي توفّر لبشار الأسد في مناسبة معركة درعا.

ثمّة شيء انكسر في سوريا. ما انكسر هو النظام الذي تكمن مشكلته الأساسية في أنّه يستطيع القضاء على سوريا التي عرفناها، لكنّه لا يستطيع القضاء على الشعب السوري كلّه حتّى لو جمعت له إسرائيل كل الأضداد، وأمّنت له كلّ ما يحتاج إليه من تغطية أميركية…

١٠ يوليو ٢٠١٨

١٠ يوليو ٢٠١٨

هذه المرة، لا أكتب مقال رأي سياسي، بل أبوح بحجم الهزيمة المرّة التي تعتصر صدورنا، ونحن نكشف الغطاء عن آخر مراحل الخيانة لثورة حرية وكرامة، شعارها الأول: "سلمية، سلمية". ثورة تنازع على طعنها الأصدقاء والأعداء، ووفّر لهم ذلك من ادّعوا حمايتها، من دول، وأدوات هذه الدول من قادة فصائل مسلحة مشبوهة، نبتت على دم الناس، واقتاتت من أجسادهم، ومن نخبة معارضين سياسيين أخذوا الثورة على محمل الانتقام من النظام، لاستلام السلطة منه، بكل ما فيها وعليها، ليكونوا بديلا مشوها عنه، كما حدث في مناطق نفوذهم، وقدّموا سورية كلها قرباناً لهذا الانتقام، وليس التغيير الذي تقوم من أجله الثورات، عندما يتحول النظام الحاكم إلى ذهنيةٍ عاجزةٍ عن أداء دورها المفترض في الإصلاح، فأبعدوا النضال السياسي، ليتقدم الصراع المسلح، ودافعوا عنه، بل وتبنوا كل انحرافاته المتطرّفة، من الفصائل المؤدلجة إلى جبهة النصرة وحتى "داعش"، (راجعوا تصريحات مسؤولين تولوا مناصب في المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والهيئة العليا للمفاوضات السورية) المشكوك بها بدايةً، وها هي النهاية تؤكد ضلوعهم الكامل بجريمة خطف الثورة، بل نحرها على أبواب دول التمويل لقتل الثورة في مهدها، وفداء لفكرة الانتقام من النظام.

لا تنفع البكائيات اليوم، على الرغم من دموعي التي تحجب عني رؤية شاشة "اللابتوب". هزمتنا الخيانات. والهزيمة هنا ليست عودة المدن والمناطق إلى حكم نظام الأسد، فالثورة لم تبدأ في مساحاتٍ محرّرة من حكمه، بل انطلقت في أكثر مناطق نفوذه، واستقراره، ووجوده العسكري والأمني، وحيث أكثر بنيته التنظيمية من مسؤولين هم من أبناء محافظة درعا، لعلي كنت واحدة منهم، رئيسة تحرير لإحدى صحيفتين فقط تملكهما الدولة، أي بنسبة خمسين بالمئة من إعلام النظام المكتوب، تقوده امرأة قيد نفوسها درعا، على الرغم من قناعاتي بأن سورية، بكل تفاصيلها ومدنها وقراها، هي مرجعيتي، وأقف على المسافة نفسها منها عند أداء واجبي، وأن العمل الإعلامي لم يكن يوما يحدّه منصب، أو ينتزعه منك قرارٌ أمني كما حدث معي، مرتين أولهما إثر تحميلي عبر لقاء مع قناة الجزيرة قوات الأمن مسؤولية قتل المتظاهرين في درعا (8 أبريل/ نيسان 2011)، وثانيهما عندما حاول "الائتلاف" انتزاع حقي بالتعبير عن رأيي في أدائه السيئ، طالباً محاكمتي على طريقة الأجهزة الأمنية السورية. نعم، فالهزيمة الفعلية التي منينا بها اليوم أننا، نحن المدنيين، بين حدّي منشار، يتنازع تمثيلنا نظام مستبد ظالم من جهة، ومقابله تاجر أو متسلق مرتهن لدولةٍ ما من جهة ثانية، وكلاهما لا يحمل الهدف النبيل لمفهوم الثورة والتغيير.

"هل انهزمت الثورة؟" ربما يكون هذا عنوان سؤال عريض لبسطاء كثيرين اكتووا بنارها، مؤيدين لها كانوا أو معارضين، لكن في الحقيقة يجب أن يكون السؤال: هل كان أمام الثورة طريق للانتصار، واختارت هي الذهاب في طريق الهزيمة؟ أو هل الثورة المهزومة تلك هي الثورة نفسها التي انطلقت من درعا تهلل للحرية، وآمنا بها انتصاراً للحق؟

هذه أسئلة مؤلمة، لكنها جوهر البحث الذي نستخلص منه لماذا نحن هنا، على أبواب درعا نقفل ملف الفصائل المسلحة؟ ونفتح من جديد أبواب مؤسساتنا للنظام العائد إليها، وهو أكثر انكساراً منَا (نحن مجتمع الثورة السلمية). ولا أتحدث عن قادة وتنظيمات وكيانات وروابط (من رابطة)، وما هو مصير شعاراتنا في الحرية والكرامة وحقوق الإنسان؟

نعم، كان أمام الثورة فرصة لاختيار طريق آخر غير طريق الارتهان الذي مارسته الكيانات المحسوبة عليها، من مجلس وطني إلى فصائل مسلحة إلى ائتلاف إلى هيئات تفاوض، وما تفرّع "عنهم" من منظماتٍ تحت مسمى حكومة مؤقتة أو مجالس محلية، أو رابطات، فهذه جميعاً حتى اليوم لم تملك مشروعا وطنياً تدور في فلكه وتدافع عنه، حيث كل كيان أو فصيل أو منظمة تدافع عن مصالح مموليها، أو خلافتها أو دولتها، تحت مسمّى العمل الوطني، وتعطل على بعضها بعضاً فرصة الولوج إلى أي حلٍّ سياسي، ما لم يفصّل على مقاس الدولة التي ترعاها، وهذا ما حدث تباعاً في التشكيلات السياسية والعسكرية، وحتى المجتمعية. سيقول المدافعون: ما كنا نستطيع غير ذلك، ليبرّروا ارتهانهم، وأجندتهم الخارجية التي لا يمكن أن تخدم أجندة وطنية. وهذا ما ينطبق على ما قاله أحمد طعمة، عندما برّر قبوله رئاسة وفد "أستانة"، وهو غير العسكري، والذي "طرد" من هذه الفصائل من على معابرها في سورية، ومنع من دخولها، حين كان يرأس حكومة الائتلاف المؤقتة، في إعلانٍ من هذه الفصائل علناً انقلابها المسلح على أي كيان سياسي، وبرّر قبوله "إذا لم يقبل بالمنصب الجديد فسيكون مصيره الإهمال والجلوس في بيته". ما يعني أننا أمام حالة بيع قضيةٍ مقابل منصب، وهذا ما ينطبق على المعطلين لاتفاق الجنوب، على الرغم مما يشوبه، أنهم لم يجدوا في إتمامه "غنيمتهم المنشودة"، فقرّروا أن يموت المدنيون تحت القصف، حتى يستدرك الروسي المحتل خطأه، ويعيد توزيع الغنائم.

بصراحة، نعم انهزمت ثورة القادة المسلحين المأجورين والأتباع، وانكشفت ارتهانات الكيانات، وضحالتهم الوطنية، لكن تلك الثورة التي تحدت النظام في عقر داره، وبين أجهزته الأمنية، لا تزال ترعب النظام، كما ترعب المعارضة المأجورة، ولا تزال شراراتها قابلةً للاشتعال، فحيث يستطيع مدنيٌّ أن يرفع صوته بوجه الاحتلال الروسي، ويطلب منه ما عجزت بنادق الفصائل وأسلحته عن طلبه، يكمن انتصار ثورة الحرية التي تمضي قدماً، ويظن (وبعض الظن إثم) النظام والمعارضة أنهما أخمداها، بفعل الحرب والقتل والتدمير والتشريد، بينما هي تتمدّد أكثر واكثر، وتطبع سورية الجديدة بملامحها، رغماً عنهم جميعاً، فهذه الثورة التي بدأت سلميةً لا تنتهي بالخيانات العسكرية، بل تستكمل طريقها عبر الصراع السياسي الذي يمكن أن نستعيده حراً مع لحظة إنهاء الصراع المسلح الذي لم تسع إليه الثورة بدايةً، ولا يمكنه أن يكتب بتخاذله النهاية، وانتصار سلاح روسيا لا يمكنه أن يمحي هزيمتها الأخلاقية والسياسية عبر الأجيال القادمة التي لم تلتفت الكيانات المعارضة إلى أهميتها، كحاضنة للثورة، ولم تستشعر أي مسؤولية تجاهها، لتكتب لها وثيقةً تعترف فيها بما صنعته لهزيمة وتعطيل الحريات في كل مناطق نفوذها (حتى في دوائرها السياسية وهيئاتها التفاوضية) في مقابل السلطة والمال.

سيعود النظام ليس فقط إلى درعا، لكنه سيعود حاملاً انكساره أكثر مما تحمله المعارضة من هزيمة، حيث يعود متخلياً عن سيادته الوطنية لروسيا، وحامياً حدود دولةٍ تحتل أرضه، وتتبجح بحمايته، ما يجعل هذا أكثر أنواع السقوط إيلاماً في نظر حاضنته الشعبية الوطنية التي رفضت تصريحات رامي مخلوف بداية الثورة، واستهجنتها، "أن أمن إسرائيل من أمن النظام". وقبل أن يكون سقوطه مدوياً في نفوسنا، نحن الذين ما زلنا نؤمن بقضيتنا فلسطين العربية، وبالجولان أرضاً سوريةً لا تنازل ولا تفريط فيها وبأهلها، شاء النظام أم أبى، هو ومن يتوافق معه.

١٠ يوليو ٢٠١٨

١٠ يوليو ٢٠١٨

يبدو أن القرار الذي اضطرّت واشنطن لاتّخاذه في خصوص منبج والذي تسبّب في ضرر كبير لوحدات الحماية الشعبية سيؤدي إلى زعزعة توازن المنطقة بأكملها، إذ بدأ عناصر وحدات الحماية الشعبية بالانسحاب من المنطقة بناء على المسار المحّدد من خلال الاتفاق المعقود قبل شهر من الآن، لكن لا يمكن الاعتقاد بأن أمريكا ستوقف أعمالها الخبيثة وخصوصاً أنها اضطرت لاتخاذ هذا القرار نتيجة الضغوطات السياسية التي مارستها تركيا مؤخراً، لأن احتمال توجّه تركيا لشرق الفرات عقب الانتهاء من منبج بدأ يتسبّب بالقلق للعديد من القوى الدولية.

كما يمكننا رؤية أن القوى المعادية لتركيا والمستاءة من التخلّي عن وحدات الحماية الشعبية بدأت بالسعي لمخططات جديدة في الساحة السورية، وخير دليل على ذلك هو المشروع الذي عرضته أمريكا وإسرائيل على روسيا، علماً أن مضمون هذا الاتفاق يتمثّل في ثلاثة خطوات رئيسة ستعود بالضرر لتركيا وإيران بطرق مباشرة وغير مباشرة، الخطوة الأولى هي تجديد الاتفاقات بين وحدات الحماية الشعبية ونظام الأسد بهدف الوقوف في وجه التقدّم التركي نحو شرق الفرات بعد الانتهاء من منبج، والخطوة الثانية هي السماح لروسيا ونظام الأسد بالنفوذ إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة بي كي كي-وحدات الحماية الشعبية، أما الخطوة الثالثة فهي اعتراف أمريكا بمشروعية بشار الأسد مقابل توقّف تركيا عن التقدّم وخروج إيران من سوريا بشكل نهائي.

هذا وقد بدأت المفاوضات بين نظام الأسد ووحدات الحماية الشعبية في إطار المشروع المذكور، وأشارت المعلومات الواردة إلى أنّ محور المفاوضات يدور حول تسليم حقول النفط ومعابر "الدرباسية واليعربية وسيمالكا" الحدودية للنظام السوري مقابل السماح لوحدات الحماية الشعبية بإدارة القسم الشمالي مثل ولايات الرقّة والحسكة، إضافةً إلى إعفاء عناصر وحدات الحماية الشعبية من إلزامية تأدية الخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوري "قوات الأسد"، لكن حسب التطورات الأخيرة سيتم تحديد مستقبل سوريا بناء على الاجتماع الذي سيكون بين أردوغان وترامب وبوتين خلال قمة حلف الشمال الأطلسي التي ستعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 11-12 تموز 2018.

يهدف الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيقاف تقدّم تركيا وإخراج إيران من المعادلة السورية بشكل نهائي، ولذلك يُشار إلى أن ترامب سيسوق جميع أوراقه الرابحة خلال اجتماع بروكسل لإقناع تركيا بالقسم المتعلّق بإيران من المسألة، ووفقاً للكاتب الأمريكي "ديفيد إيجناتيوس" في صحيفة "واشنطن بوست" لقد اتفقت أمريكا وروسيا في خصوص دفع إيران للخروج من سوريا وبقاء الأسد في السلطة.

من جهة أخرى صرّح وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" يأن توقّع خروج إيران من سوريا سيكون ابتعاداً عن واقع الساحة السورية، إضافةً إلى أن الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا لديها شكوك كبيرة تجاه هذه السياسة المعادية لإيران، والتي تحاول واشنطن تطبيقها على أرض الواقع من خلال الاتفاق مع روسيا، كما أن بريطانيا وفرنسا قد أعربت عن موقفها من خلال تحذير واشنطن بأن مساهمة روسيا في القضاء على إيران سيكون أمراً غريباً للغاية، أما بالنسبة إلى موقف تركيا من هذه المسألة يمكن القول إن الأخيرة تعارض دعم وحدات الحماية الشعبية وتجاهل الجهات المعارضة في سوريا، كما أنها لا تؤيد أمريكا وإسرائيل في السياسة التي تمارسها تجاه إيران.

الخلاصة هي أن جميع المخطّطات التي تتعلّق بسوريا ستبوء بالفشل إن لم تحصل على موافقة تركيا وروسيا وإيران، ولذلك حان وقت استسلام وزارة الدفاع الأمريكية والتوقّف عن هذه المحاولات، لأنها لن تنجح في إنقاذ وحدات الحماية الشعبية مهما فعلت بعد الآن، وإن نهاية الأخير إضافةً إلى بي كي كي ستكون أسوأ بكثير من نهاية تنظيمات داعش والكيان الموازي التي كانت تخدم مصالح القوى الإمبريالية.

٩ يوليو ٢٠١٨

٩ يوليو ٢٠١٨

على الطريق المفضي إلى سقوط النظام الإيرانيّ، كاحتمال بارز، قد يداهمنا إرهاب يكون للبنان نصيب مؤكّد منه. لغة التهديد بمنع تصدير النفط من المنطقة توحي بالوجهة هذه. وإذا صحّ خبر الشبكة المتّهمة باغتيال معارضين إيرانيّين في الخارج، فإنّه يقطع بالأمر نفسه.

لكنْ دعنا نفترض – وهو افتراض مسنود إلى وقائع باتت معروفة – أنّ النظام المذكور سقط في يوم قريب، وأنّ مواجهته موتَه لم تُجدِ نفعاً. ما الذي يفعله، والحال هذه، حزب الله؟

نتحدّث عن طرفين غير عاديّين، أغلب الظنّ أنّ لاعاديّتهما سبب أساسيّ في نجاحهما معاً حتّى الآن، وفي تكاملهما: حزب الله، قياساً بالأحزاب اللبنانيّة، مسلّح ومقاتل وحديديّ، وهو عقائديّ بالتأكيد، تقف على رأسه زعامة كاريزميّة جدّاً. فوق هذا، هو الحزب الوحيد الطائفيّ والدينيّ في وقت واحد. لكنّه، كذلك، وبفضل المعونات الإيرانيّة، يقدّم خدمات وفرص عمل لجمهوره الواسع، ويلقّن أجيال هذا الجمهور تربيةً وتعليماً يصهرانها فولاذيّاً. إنّه يصنع ما تسمّيه أدبيّات الأحزاب التوتاليتاريّة «إنساناً جديداً».

إيران، قياساً بدول المنطقة وأنظمتها، تحمل برنامجاً لتغيير طبيعة الأشياء، وليس فقط لتغيير الأنظمة: ربط طهران بغزّة وبصنعاء، وإحداث تحويلات ديموغرافيّة ومذهبيّة، على النحو الحاصل في سوريّة، وتزعيم غير العرب على ما يُفترض أنّه قضايا عربيّة، لا سيّما فلسطين...، هذه كلّها من أشكال الفائض الثوريّ – التوسّعيّ لإيران.

سقوط الشطر الإيرانيّ من هذه المعادلة يفضي حتماً إلى سقوط الشطر اللبنانيّ. «إنسان – حزب الله – الجديد» لا ينمو ويترعرع إلاّ مع التغيير الخمينيّ لطبيعة الأشياء. إنّنا، هنا، أمام علاقة السبب بالنتيجة، أو المقدّمة بالاستخلاص المنطقيّ.

مع ذلك، فحزب الله ليس هذا فحسب. هو أيضاً حزب لبنانيّ، استدعت نشأتَه ظروفٌ محلّيّة وإقليميّة تصدّرها احتلال 1982 الإسرائيليّ لبنان، خصوصاً للمناطق المأهولة شيعيّاً. قبل ذلك، تجمّعت مصادر بعيدة وقريبة تؤسّس لهذين الوعي والممارسة: ظاهرة موسى الصدر و «الحرمان» الشيعيّ، والتوتّر الشيعيّ – الفلسطينيّ في المناطق الحدوديّة جنوباً، والاستحواذ على قضيّة الصراع مع إسرائيل بعد تجريد السنّيّة الفلسطينيّة (والعراقيّة الصدّاميّة) منها فيما مصر تسلك طريقاً آخر.

هل يمكن فرز اللبنانيّ - السياسيّ عن الإيرانيّ - العسكريّ في حزب الله؟ مستحيل. لكنْ في حال سقوط النظام الإيرانيّ يتراجع المستحيل إلى سويّة الصعب جدّاً.

هل يستطيع اللبنانيّون من خصوم الحزب، وممّن هم خارج محيطه، أن يجعلوا الصعب جدّاً صعباً فحسب؟ أي أن يجعلوه قابلاً للتفاوض السياسيّ؟ هل يحدث ما يشبه الانعطافات الكبرى التي أقدمت عليها أحزاب شيوعيّة بعد سقوط الاتّحاد السوفياتيّ؟ هل يمكن الأطراف المعنيّة أن تتدخّل كي تسهّل أمراً كهذا؟

هذا السؤال سيُطرح بإلحاح شديد في حال سقوط النظام الخمينيّ، الذي لا بدّ أن يرافقه انحسار للاستثنائيّ وللفائض الراديكاليّ وقدرٌ من رجوع المنطقة إلى العاديّ. العقل والمصلحة يستدعيان من بقية اللبنانيّين التفكير بما يواكب تحوّلاً كهذا. بيتهم الوطنيّ ينبغي أن يتّسع للابن الضالّ إذا قرّر (؟) أن لا ينتحر. فالضلال في ظلّ الرعاية الإيرانيّة يصنع النحر، فيما الضلال من دونها يصنع الانتحار.

وفي تداعي الأسئلة التي لا بدّ أن يُمطرنا بها ذاك اليوم العصيب: هل تكون بقية اللبنانيّين مهيّأين لمناقشة هذه المسألة في حال سقوط النظام الإمبراطوريّ، وهل يناقشون برحابة تستبعد عقليّة الثأر وأحقاد الماضي، مُقرّين بمكانة حزب الله كحزب سياسيّ وشعبيّ يريد، إذا أراد (؟!)، أن يتعافى من ماضي الشقاء المسلّح والحروب القاتلة.

٩ يوليو ٢٠١٨

٩ يوليو ٢٠١٨

لو عدنا للأشهر القليلة الماضية، واسترجعنا العدد الكبير من الأخبار والتوقعات التي كانت تؤكد على أن انسحاب الإيرانيين من جنوب سوريا وبجهد روسي أحيانا، واستجابة لـ»اشتراطات إسرائيلية» أحيانا أخرى، ثم شاهدنا صور قادة ميليشيا النجباء وأبو الفضل العباس في درعا، لعلمنا مدى تناقض التوقعات مع الواقع، وهي ثنائية تتكرر منذ سنوات في كل محاولة لاستشراف المشهد في النزاع السوري، مردها فقر التقديرات الموضوعية.

وعلينا أن نتذكر أنباء مشابهة ترددت منذ عامين، عن أن الأمريكيين، لن يسمحوا بسيطرة الإيرانيين على الحدود السورية العراقية، في عملية وصل الطريق البري بين طهران لبيروت، التي شاع عنها الحديث سابقا، ولكن ما حصل أن الأمريكيين وبعد دعمهم لفصائل البنتاغون، تعثرت خططهم في إيجاد حليف بري كفوء من المعارضة السورية، يقوم بهذه المهمة في وسط الصحراء السورية، كما الأكراد شمالا، فكان أن أكمل النظام والإيرانيون سيطرتهم على معظم الخط الحدودي بين سوريا والعراق، وتخللت هذه العملية اشتباكات متبادلة لكن محدودة، واستهداف جوي امريكي لميليشيات النظام.

واليوم تكرر المشهد لكن مع إسرائيل، فكيف يمكن للإسرائيليين السماح بتقدم ميليشيات إيران لجنوب سوريا بعد التصريحات الاسرائيلية الرافضة لهذا الامر، والمطالبة بجيش نظامي فقط على الحدود؟

لعل القضية تتعلق أولا، بمدى القدرة على إرغام الإيرانيين والنظام في سوريا، وتتعلق ثانيا بالتوافق مع الروس على التوقيت، فكما الامريكان تعثروا وسط الصحراء السورية بلا أطراف يمكن الاعتماد عليها، فإن الإسرائيليين لا يملكون أوراقا يمكنهم المناورة فيها داخل سوريا، بل إنهم في حالة مواجهة تصل للاعمال الحربية مع من يملك النفوذ الاكبر في دمشق اليوم، وهو الاسد وحلفاؤه الشيعة، وهذه المواجهات نتجت أصلا بسبب محدودية قدرتهم على التحكم في المجريات داخل سوريا، من خلال حلفاء لهم، فتم اللجوء للقوة، وهنا يظهر أن علاقة تل ابيب بموسكو لم تمنحهم القدرة على تحقيق أهدافهم، بتحجيم وإبعاد الايرانيين في سوريا، بدليل انهم لجأوا للقوة العسكرية لقصف مواقعهم داخل سوريا.

وهذا يقودنا لاستنتاج آخر، بدا واضحا منذ البداية رغم محاولة معاندته باستمرار، وهو أن لنفوذ موسكو في سوريا حدودا لا تتجاوز فيها طهران، الاكثر رسوخا وارتباطا بالنظام السوري وعلى عدة اصعدة، وان تحالفهم العسكري والسياسي في سوريا بني على ثوابت مشتركة، أهمها التنافس مع واشنطن، ولكن الروابط المشتركة للايرانيين مع النظام وحزب الله تشكل بحد ذاتها بنية مستقلة، لها مشروعها وسماتها الاقليمية، قد لا تكون روسيا معنية بكافة تفاصيلها، ولا هي قادرة على زج نفسها خارج المساحة المخصصة لها في هذا التحالف، الذي يستفيد منها لايجاد شريك دولي قوي، يمنح اوراق قوة لمنظومة اقليمية كهذه، مقابل تحقيق روسيا لأهدافها في تحجيم اي قوة مناهضة ايديولوجيا لها قد تصل رياحها بسرعة لحدودها الجنوبية في القوقاز الذي قمعته موسكو لسنوات، والأهم هو استعادة مواقعها قرب المياة الدافئة التي خسرتها فترة انهيار الشيوعية امام الولايات المتحدة.

الروس لم يقدموا «تعهدات» لاسرائيل بذلك، كما أشيع، وهي صيغ واطلاقات تجدها فقط في منابر اعلامية، لانه حتى كتصريحات اعلامية معلنة، لا تحمل قيمة عادة، فإن روسيا تحدثت عن خروج القوات «الأجنبية» وحددتهم اولا بالامريكيين، واخيرا بالإيرانيين، كذر للرماد في العيون، ولأنه لا داعي اصلا لبقاء الضباط الايرانيين، إن سيطر النظام على سوريا، وخرج الامريكييون، وهي إحدى الغايات التي تحاول روسيا المساومة عليها، من أجل شراء انجاز مهم بخروج الامريكيين من قاعدة التنف، ومن مناطق الشمال السوري، وهو هدف مهم ايضا للايرانيين، مقابل بيع خروج لا قيمة له لبضعة ضباط بعد إنجاز مهمتهم، التي أفضت إلى تثبيت وجود راسخ لإيران في سوريا من خلال الاسد، وهو يذكرنا ربما بما قاله فاروق الشرع بعد انسحاب القوات السورية من لبنان عقب اغتيال الحريري، بأن نفوذ سوريا في لبنان بات اقوى مما كان عليه في اي وقت مضى من خلال حلفائها، وهو ما ثبتت صحته اليوم بوجود حزب الله في لبنان.

ولأن الامريكيين يدركون جيدا، أن لا قيمة لقضية سحب بضعة ضباط ايرانيين مع بقاء سوريا كلها ضمن الحلف الايراني، فإنهم يستخدمون هذه القضية اعلاميا فقط، كما بقية تصريحاتهم الشهيرة الفارغة بضرورة رحيل الاسد، ولذلك أعلن الامريكيون نيتهم الرحيل من سوريا، بدون مواصلة التفاوض الجدي مع الروس حول الايرانيين، وبحلول العام المقبل، وبعد انتهاء فترة التمديد للقوات الامريكية التي اقرتها الادارة الامريكية لتأمين انسحاب سلس من سوريا، قد تكون معظم القوات الامريكية قد انسحبت من مناطق شمال سوريا وبقت في جيوب حدودية صغيرة مع العراق والاردن، حسب مصادر مطلعة.

ونعود هنا، لقضية المطالب الاسرائيلية من روسيا بما يتعلق بابعاد الايرانيين، ومن الملاحظ اولا، وكما اسلفنا، أن الروس لم يتمكنوا من تلبيتها لحد الان، بدليل تدخل اسرائيل بنفسها بقصف الايرانيين، ولكن الروس، وكما هو معلن في التصريحات، ويعضده سياق الاحداث، قدموا تطمينات لتل ابيب، بأن الوجود الايراني في جنوب سوريا لن يكون مهددا، حاليا، لاسرائيل، وانما هو مخصص لمواجهة المعارضة، وان النظام السوري هو الذي سيبقى في هذه المنطقة الحدودية بعد السيطرة عليها، وستنسحب الميليشيات الايرانية.

هذا التوافق، نجح فيها الروس، لانه ببساطة ينسجم مع المصلحة «المرحلية» للايرانيين بعدم الدخول في صدام واسع مع قوة متفوقة كاسرائيل، قبل انجاز مهمتهم المرحلية بقمع التمرد ضد الاسد بشكل كامل، ولكنه وضع مرحلي قد يستمر لعام أو اثنين حتى تثبيت النظام، وبعد ذلك، علينا أن لا نتفاجأ، كما حدث في مناسبتين بعد مشاركة الميليشيات الايرانية في درعا، وسيطرتها على حدود سوريا والعراق، من أن الايرانيين بدأوا بتحويل حدود الجولان لمنطقة مواجهات مع اسرائيل، وإن بعمليات محدودة، كما فعلوا في جنوب لبنان، لتحقيق رغبة جامحة واستراتيجية لديهم تتعلق بتصدر المواجهة مع عدو يجمع عليها سكان المنطقة، وإن دون فعل عسكري كبير، إذ يمثل طرق هذه القضية، بابا للدخول لقلوبهم بلا استئذان، خصوصا مع السخط العربي والاسلامي المتنامي من مواقف الدول العربية «السنية» التي قد ينتهي بها المطاف، إنها ستخسر الشرعية في قيادة الصراع مع اسرائيل، كما خسرت عواصم عربية كبرى لصالح الايرانيين.

٩ يوليو ٢٠١٨

٩ يوليو ٢٠١٨

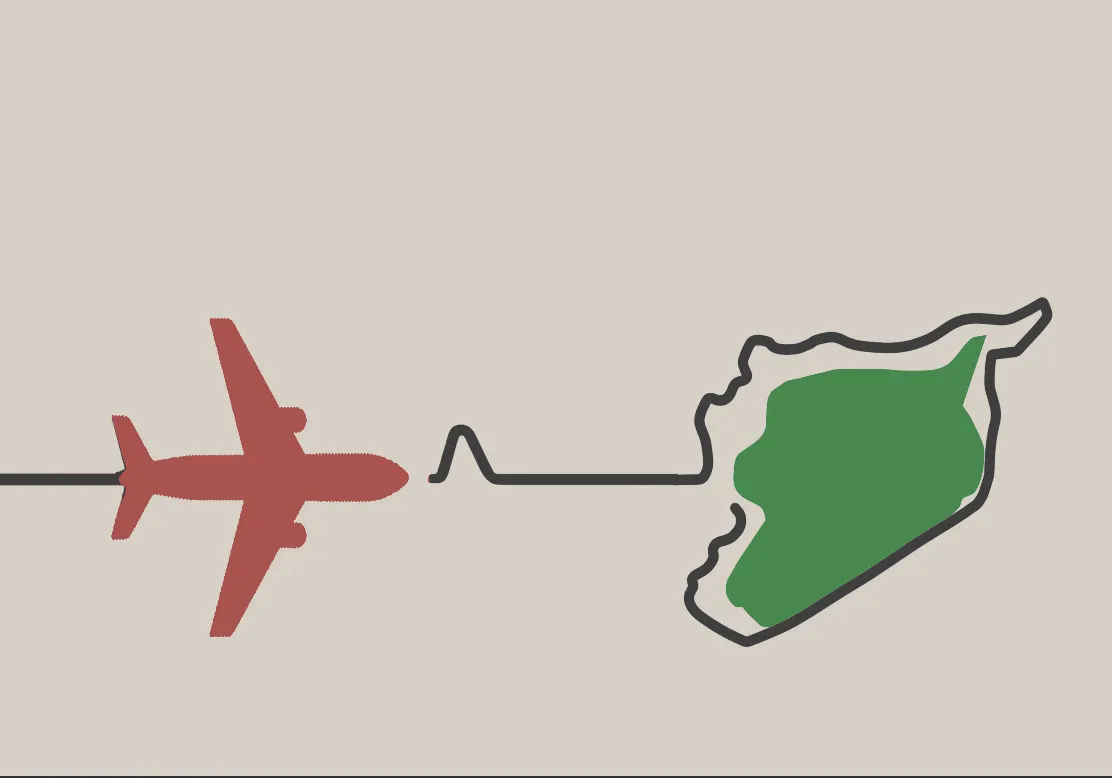

لم يكن مستغرباً أن تصل معارك النظام السوري إلى الجنوب والتركيز على مدينة درعا، منطلق الإنتفاضة. فبالإضافة إلى الأهداف العامة للنظام في مد سلطته إلى كامل الأراضي السورية، فإن مدينة درعا لها خصوصية في أحقاد النظام ورئيسه لكونها كانت أول مدينة تتحدى الاستبداد البعثي، وترفع شعارات «إرحل إرحل يا بشار»، و «الشعب يريد إسقاط النظام». الآن جاءت المناسبة لتصفية الحساب مع هذه المدينة، لتكون درساً لكل من يفكر يوماً في التمرد على حكم آل الأسد.

لم يكن لمعركة الجنوب السوري أن تندلع لولا أن مخطط تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ يستوجب استكمالاً، بعد أن خطا خطوات واسعة في مناطق أخرى خصوصاً في الشمال والشرق. ولم يكن لمعركة الجنوب أن تندلع لولا التوافق الأميركي– الروسي على إنهاء وجود المعارضة المتواجدة بقوة في تلك المنطقة، وتسليمها إلى النظام. سبق الصفقة بوقت غير قليل تهديدات أميركية للنظام بعدم التوجه إلى الجنوب، وبقصف قواته، بما أعطى قوات المعارضة الأمل في الصمود. لكن الأميركيين، كعادتهم، ينطلقون من مصالحهم الخاصة، ولا يكترثون بوعود قطعوها، فأعلنت الولايات المتحدة عن الامتناع عن التدخل العسكري لنجدة قوى المعارضة. كان التصريح الأميركي إعلاناً صريحاً بانطلاق المعركة العسكرية، ترافق مع تخلي روسيا عن التزاماتها بالحفاظ على مناطق خفض التوتر، وانخراطها في المعركة العسكرية إلى جانب النظام في إنهاء الوجود المسلح في الجنوب.

لا تُقرأ معركة الجنوب في معزل عن المطالب الإسرائيلية بحصتها في اقتسام مناطق النفوذ. إسرائيل تعتبر هذه المنطقة من حصتها، وترفض وجود أي قوى أخرى على حدودها، وخصوصاً قوى إيرانية مباشرة أو عبر ميليشياتها. وهي حددت سابقاً مسافة أربعين كيلومتراً لوجود قوى من غير النظام السوري. سبق لها وترجمت أهدافها بضربات متتالية للمراكز الإيرانية، ولحزب الله اللبناني الذي كان يطمح لتواجد مسلح على الحدود في الجولان، فعمدت إلى اغتيالات لقادته وتدمير مراكزه. أعلنت إسرائيل صراحة أنها تريد العودة إلى إحياء اتفاق فك الاشتباك الذي وقعته مع الرئيس حافظ الأسد في 1974، والذي ظل سارياً طوال العقود الأربعة الماضية، بحيث تحول الجيش السوري إلى حرس حدود لإسرائيل وحامياً لها من أي عمليات فدائية قد تنطلق من الأراضي السورية. صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان «أن قوات النظام السوري هي أفضل من يحافظ على أمن وسلامة حدود إسرائيل مع سورية»، فيما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل أيام بـ «أن حكومته تطالب بتطبيق فك الاشتباك مع الجيش السوري في هضبة الجولان».

في ظل هجوم الجيش السوري مدعوماً بالطيران الروسي، يصعب على قوى المعارضة المسلحة الصمود. فخطة الحليفين الروسي والسوري هادفة لتدمير المدينة أسوة بمدن سبقتها في حلب وحمص وغيرها. المجتمع الدولي غير مهتم لا بالحفاظ على المدنيين ولا بالنازحين الذين يناهز عددهم حوالى 270 ألف نازح من مدينة درعا. الكل مهتم ببقاء الأسد في وصفه ضامن الاستقرار في سورية. في الأصل، وخلافاً لتصريحات دولية كانت تصدر من هنا وهناك داعية الأسد إلى الرحيل، فإن القرار الفعلي، من الأميركي إلى الروسي إلى الأوروبي إلى التركي... كلها مجمعة على الحفاظ على النظام وبقاء رئيسه والمجموعة المحيطة به.

هذه الاستعادة للمواقف الدولية تسلط الضوء على الهدف الذي كانت تسعى إليه هذه الدول من منع إسقاط النظام السوري. كان الهدف تدمير سورية، بجيشها ومجتمعها، وإنهاء موقعها الاستراتيجي في الصراع العربي الإسرائيلي. كان الهاجس الدائم لدى هذا المجتمع أن الانتفاضة التي قامت قد تطيح بنظام شكل ضامناً للمصالح الإسرائيلية وحارساً لحدودها، وممارساً لكل الأدوار القذرة في ضرب حركات الاعتراض الوطني في المنطقة العربية، من ضربه لقوى المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وتدخلاته في أكثر من قطر عربي. هذا النظام، إذا ما سقط، فقد تقع سورية في يد حكم وطني سيشكل تهديداً لأمن إسرائيل، ويمارس أدواراً وطنية ضد القوى الأجنبية التي تستنزف الثروات العربية وتحرم شعوب البلدان العربية من التمتع بها. هذا الهاجس حكم هذه الدول، فالتقت جميعها على تدمير سورية، وقد تحقق لها ذلك، سواء عبر التدخل المباشر من إيران وميليشياتها أو من روسيا وجيشها وسلاحها الحربي.

تبقى كلمة في شأن المعارضة، التي تذررت إلى معارضات كل طرف له مرجعيته الإقليمية والدولية. قبل خلق داعش وأخواتها، سعت أقطار اقليمية إلى تفريخ تنظيمات مسلحة وصل عددها إلى المئات، كما خلق النظام ومعه إيران وتركيا وقطر تنظيم داعش والنصرة وغيرها... لعبت هذه التنظيمات دوراً مهما في تدمير سورية وحرف الإنتفاضة عن أهدافها الأصلية. استخدم النظام هذه المجموعات في ضرب الإنتفاضة، وقد نجح في ذلك في شكل مذهل. وعندما حان موعد إعادة ترتيب البيت السوري، لم يكن من الصعب أن تتلاشى هذه التنظيمات بناء لقرار من أوجدها. تلك واحدة من مآسي الإنتفاضة السورية التي كانت واعدة عند اندلاعها، وقبل أن تخطفها التنظيمات المتطرفة، بما خدم النظام إلى أبعد الحدود.