١٥ يونيو ٢٠١٨

١٥ يونيو ٢٠١٨

تعيد الدول المتصارعة على النفوذ في سورية تأسيس دولة سورية -ما بعد الصراع-، من خلال هيمنتها على الواقع الميداني عسكرياً، وعلى الأطراف الداخلية المتحاربة (النظام والمعارضات) سياسياً، وذلك بتحويلها أطراف الصراع المحليين إلى مجرد أدوات، تارةً تنفيذية لرغبات الدول»التعطيلية» لأي حلول محتملة، وأخرى أدوات «تحريكية» لإنشاء مسار تفاوضي يؤسس لدولنة شتات سورية ما بعد حرب السنوات السبعة، أي لتنظيم صناعة مرحلة الفوضى المحتملة، وفق معايير تناسب في المرتبة الأولى الموقع الجغرافي لها، وتضبطه لما يحمله من حساسيات إقليمية خارجية، وكذلك لتوظيف الاحتقانات الداخلية وتوجيهها وإدارة صراعاتها بما يخدم معادلة الفوضى «الخلاقة للفوضى» في المنطقة.

والأسئلة هنا كثيرة قبل الحديث عن صياغة دستور لسورية يفقد الشعب السوري أحد حقوقه المنصوص عليها ضمن كل القوانين الدولية، حيث لا نعرف هل نحتاج إلى دستور ينظم الدولة، أم نحتاج بداية إلى وجود الدولة بأدواتها المجتمعية الآمنة قبل صياغة الدستور؟ والسؤال الذي لا مهرب منه، هل سورية اليوم تملك مقومات قيامتها كدولة حديثة من جديد؟ أي هل هي قادرة على لملمة مجموع إرادات القوى المحلية المهيمنة عليها تحت سلطة «دولة»؟ أم أن هذه الدولة المأمولة هي تنظيم نفوذ هذه القوى المحلية، ضمن معايير التحاصص على مستوى القيادات (أمراء الحرب)؟

أي أننا أمام تســـاؤلات تتعلق بالدور المجتمعي في إقامة الدولة الســـورية من جديد، هذا الدور الذي تم إقصاؤه منذ المراحل الأولى لتطور الصراع بين النظام والثائرين عليه، ليغدو بين النظام وداعميه الدوليين من جهة، ضد المعارضين المســــلحين غير المـــتآلفين، وأصحاب الأجندات المتعارضة فيما بينهم، والجهات الدولية الداعمة لهم، من جهة مقابلة، أي تم نزع العامل المجتمعي السوري منذ بداية تحول الاحتجاجات على النظام، ومصادرة الثورة السياسية لمصلحة الصراع المسلح المدعوم خارجياً لكل الأطراف، على جانبي الصراع. ما يعني أن سورية تمر الآن بمرحلة ما قبل الدولة الحديثة من جديد، بفعل تقسيمها خلال هذه الحرب الطويلة إلى مجتمعات بثقافات ومرجعـــيات طـــائفية وقومية متنازعة على أدورها، وتوظيفاتها التاريخية والمستقبلية، بعد أن كانت سوريا تمثل خلال ثورتها في عامها الأول نظاماً ومؤيدين وثواراً ومعارضة تقليدية كل شرائح المجتمع ومكوناته، على اختـــلاف موقفهما من النظام والثورة ضده، أي أن الثورة لم تنـــشأ على أسس التناقض المذهبي، أو الامتيازات القومية (على رغم وجودها بما يتعلق بالكرد السوريين)، أو المرجعيات الأيديولوجية والتبعية الإقليمية التي تتحكم اليوم بالتجمعات البشرية كقوى مهيمنة، والتي أعاد التهجير القسري رسم خارطتها الديموغرافية.

وإذا كان من المفهوم أن تعمل الأطراف المستفيدة من استمرار الحرب على تهميش وقرصنة دور السوريين، إلا أنه من غير المقبول أن تمارس الأمم المتحدة عبر المفاوضات الجارية في أروقتها، تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري، يراعي مقاس الأطراف المتفاوضة بالنيابة «الشكلية» فقط عن الجهات الدولية التي تمثلها هذه الأطراف المحلية، ما يعني أن السوريين الذين تحملوا عبء الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، هم الخاسر أيضاً من الحلول المقترحة، التي تكافئ أطراف الحرب الظالمة وتعاقب من جديد ضحاياها، وتحول أمراء الحرب إلى ساسة يتقاسمون سورية وفق قرارات أممية تنظم هذه الفوضى تحت ما يسمى «دستور لجنة سوتشي».

إن إعادة إنتاج التجربة الصومالية في سوريا من خلال المراهنة على تفاهمات ومحاصصات بين قوى عنفية (النظام وقادة الفصائل ذات الأجندات الخارجية)، من شأنه أن يسمح من جديد بقيام نظام قمعي، لكن متعدد المساهمات، حيث تشاركه القوى المسلحة مسؤولية ضبط أمن السلطة، وليس الشعب، كما هو حال النظام الأمني الحاكم لسورية، ما يعمق الشروخ المجتمعية التي صنعتها قادة الحروب، ويدخل البلاد في مرحلة الفشل الكامل التي تعيق تنميته وتحوله إلى دولة، وعلى الرغم من أن الحالة السورية على رغم النزاعات الأهلية تحمل في مفاهيم شعبها افتراقاتها عن الحالة الصومالية، حيث الوعي الاجتماعي الشعبي ما زال يفوق وعي القيادات الحاكمة له على الطرفين، ويسعى لكسر الحواجز الطائفية، ونزع ألغام الخلافات الأيدلوجية، التي يعتبرها أدوات الأطراف المدعوة إلى صناعة مستقبله تحت شعار التوافق على صياغة دستوره، من خلال لجنة تحاصصية غير تمثيلية عن الشعب السوري، إلا أن المخاوف المجتمعية كبيرة ما يحدث الآن من انقلاب على أولويات الحل السياسي، وهو يمهد لسعي دولي تقوده دول (روسيا، إيران، تركيا) صاحبة المسار الانقلابي (آستانة) على التفاوض السياسي إلى دولنة الفوضى السورية بل وشرعنتها.

لم يستطع النظام السوري خلال خمسين عاماً تحويل سلوكه العنفي إلى سلوك مجتمعي عام، وهو ما بدا واضحاً خلال انتفاضتهم عليه، واحتجاجاتهم التي تحولت إلى ثورة سلمية في عامها الأول، حيث قابلوا الرصاص الحي بهتافات الحرية والوحدة المجتمعية «واحد واحد الشعب السوري واحد»، ما يظهر قدرة السوريين الكبيرة على التعايش السلمي البيني ونبذ العنف والطائفية، في الوقت الذي أنتجت فيه حرب السنوات السبعة أشد التنظيمات العنفية في سوريا، والعالم، ما يعني أنها صناعة فوق مجتمعية وغير شعبية، وتمت على مستويين داخلي وخارجي بهدف تحويل الصراع إلى نزاع غير محلي، يسهل تلاعب القوى الخارجية به، وفي ذات الوقت يبرر لأجهزة النظام سبغ الثورة بكل مكوناتها بالعنف والإرهاب، واستخدام أقصى درجات العنف ضد السوريين تحت ذريعة محاربة الإرهاب والتطرف، ما يعني أننا أمام أطراف قد تتساوى بمسؤوليتها عن كل الدمار مع النظام الديكتاتوري، ما ينزع حجة الوسيط الدولي بقبولهم كأطراف فاعلة في مستقبل سورية، ويمكنها أن تسهم في صياغة دستور يعيد للسوريين دورهم الإنساني والحضاري.

إن التعاطي مع مسألة الانتقال السياسي يفرض بالضرورة وجود مبادئ دستورية عامة، لا يمكن تجاوزها خلال مرحلة ما قبل الدستور، وخلال صياغته، من قبل لجنة منتخبة وفق الأسس والمعايير الوطنية، حيث لا يمكن لأطراف تتنازع فيما بينها على السلطة، أن تصنع دستوراً لدولة ديموقراطية يقوم على المساواة والتعددية والعدالة، ما يضع اللجنة الدستورية التي نص عليها مؤتمر سوتشي أمام خيارين: إما أن يمارس أعضاؤها لعبة التعطيل على بعضهم بعضاً، أو القبول بمبدأ التحاصص في السلطة، وفي كلا الخيارين تتحول الأمم المتحدة من مؤسسة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحفظ حقوق الإنسان، إلى هيئة تشاركية في الحرب على الشعب السوري، وانتزاع حقه في تقرير مصيره ومستقبله، ويجعلها شريكة في دولنة فوضى إمارات الحرب وأمرائها، عبر صناعة دستور على مقاس المتفاوضين ومنح أدوات الحرب المشتعلة فرصة النجاة من العدالة الانتقالية تحت مسمى واقعية الحل التحاصصي.

١٥ يونيو ٢٠١٨

١٥ يونيو ٢٠١٨

يمر العيد على الشعب السوري المعذب في عام الثورة الثامن، بمزيد من الألم والحزن والفقد الذي يعتلج قلوب السوريين المعذبين في الداخل والخارج، حزناً على من فقدوا من أهل وأقرباء وأصدقاء، وألماً على فراق أرض ودار وبيت وأحباب، مع استمرار إجراء نظام الأسد الذي قتل بهجة وفرحة العيد وحوله في سوريا لمأتم وحزن طويل.

عيد السوريين ممزوج بلوعة الفراق بقلوب معذبة تبكي من كان في ذات عيد بينهم يشاركهم أفراحهم، قبل أن يغادر مفارقاً بقصف النظام وحلفائه أو مغيباً في سجونه ومعتقلاته، أو مهجر أبعد عن أرضه وأهله مقهوراً معذباً فرقتهم الحواجز والحدود.

في كل عيد يستذكر الآباء والأمهات أبنائهم وأحبابهم ممن فقدوهم بقصف أو مجزرة هنا وصاروخ هناك، لم يترك الأسد وحلفائه إلا تلك الذاكرة المؤلمة التي تعتلج صدورهم، في كل عيد يستنظر الأبناء آبائهم المعتقلين في السجون علهم يبصرون النور ويروهم بعد انتظار وغيا طويل في سجون الأسد وحلفائه، في كل عيد يتطلع المهجر من أرضه وبلده وداره بعيداً عنها في الداخل والخارج للوقت الذي يعود فيه إلى أرض ودار وجيران أبعد عنهم قسراً.

عيد السوريين اليوم لايختلف عما سبقه من أعياد طيلة سنوات الثورة، عيد ممزوج بالدم والفراق والألم والحزن، يتطلع السوريين في الداخل وبلاد الاغتراب للعيد الأكبر الذي ينتظرون بزوال النظام وعودة المغيبين وعودة الحياة لبلدهم بعد أن تهدأ تلك المدافع والطائرات التي وجهت لصدورهم وعكرت صفو حياتهم وقتلت العيد وكل فرحة باتت حلماً يستنظرونه في كل عام.

أحمد نور

١٤ يونيو ٢٠١٨

١٤ يونيو ٢٠١٨

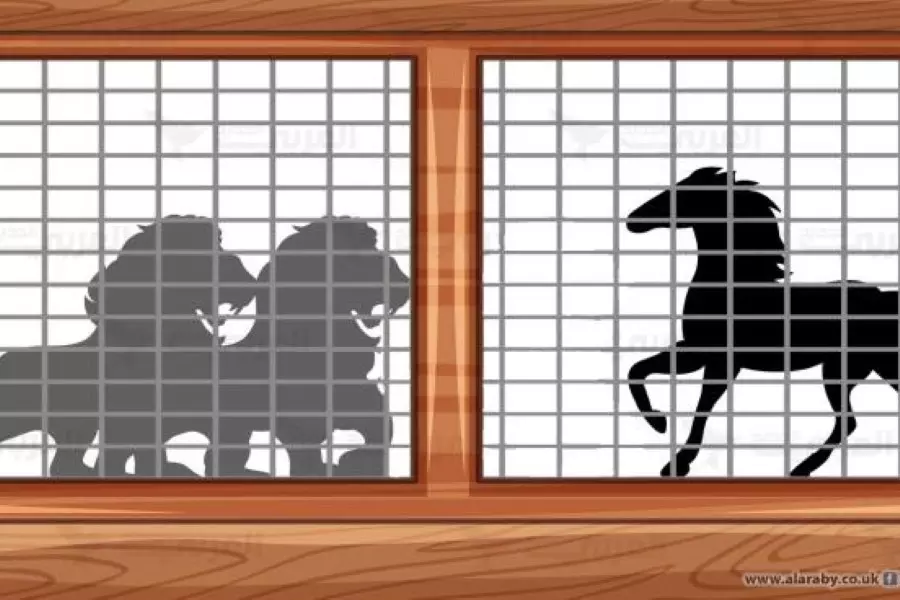

تختصر قاعدة حميميم هيكلية الحكم في سورية، رئيسا ومرؤوسا، وتوضح، من خلال خبر مقتضب، أنها صادرت كل السلطات المدنية، إضافة إلى السلطة العسكرية. وهي إذ تعلن عن سلطتها القضائية، والتنفيذية، من نافذتها الإعلامية في سورية، فإنها تبعث رسائل داخلية وخارجية، وهي عبر تأكيدها حقها في تطبيق القانون، عند تقصير الجهات المعنية بذلك، في ختام تحذيرها النظام من التقصير في معاقبة "الشبّيح" طلال دقاق الذي تعمد إطعام أسوده المتوحشة حصاناً أصيلاً، تحت عين الكاميرا وتهليلاته، في متابعة لما هو حاله من إجرام بحق السوريين، بترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية، وإطعام لحومهم الحية لأسده المتوحش، فإنها تزيح عن كاهلها عبء الصمت عن جرائم صغيرة، للتلويح بأن ملف الجرائم الأكبر ملا يزال في أدراجها على قيد انتظار صراخها، عندما يحين أوانه.

لا تختلف الصورة المهينة لجنود النظام "المنبطحين أرضاً" تحت أقدام الشرطة الروسية التي اعتقلتهم بالجرم المشهود، خلال نهبهم بيوت السوريين بعد تدميرها فوق رؤوسهم، عن خبر تحذير روسيا نظام الأسد من التقصير في معاقبة الدقاق، والإعلان عن فتح القاعدة تحقيقا في الأمر، أي أنها انتزعت صفة القاضي الأول عن رئيس النظام، لتمنحها لقائد قاعدة حميميم، القاضي الأول والقائد الأعلى للقوات العسكرية والشرطية، وما بينهما من مؤسسات الدولة السورية، في رسالةٍ مضمونها محلي، ومترجم مباشرة إلى اللغة الفارسية، ليدرك معناها وأبعادها "قاسم سليماني وقواته" التي ينفي النظام السوري وجودها على الأرض السورية، بينما يتمسكون بسيادة قرارهم بعدم القبول بأي املاءاتٍ خارجيةٍ، لإنهاء الوجود الإيراني من سورية، في "شيزوفيرنيا" تصريحات متضاربة للمسؤولين السوريين من أعلى الهرم حتى نائب وزير خارجيته، تفيد تناقضاتها بحقيقة التخبط القراراتي في سورية.

من المفيد أن توجد قوة ردع روسية للجرائم الصغيرة، التي ترتكب في ظل فوضى الصلاحيات الأمنية، وانتشار المليشيات "التشبيحية" التي أصبحت سلطاتها توازي سلطات الأجهزة الأمنية التي أسستها في مناطق. وفي أخرى تفوقها وتتجاوزها في إعلان عن إقامة إمارات فوق السلطة، ما يشرعن حالة الهلع التي يعيشها السوريون، ولجوءهم إلى طلب الحماية من عناصر الشرطة الروسية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، على الرغم من معرفتهم أن روسيا هي الشريك الأساسي في عملية التدمير الممنهجة لسورية ما بعد 2015، إثر دخولها الرسمي إلى الأجواء السورية، وانتزاع المدن من فصائل المعارضة واحدة تلو الأخرى، وتغيير مسار التفاوض الأممي في جنيف، المبني على أساس بيان جنيف 1، والقرارات الأممية ذات الصلة، إلى مسار المصالحات والتسويات في أستانة، تحت شعار تسليم سلاح الفصائل في مقابل حصول قادتها على ميزات المشاركة بقوى الشرطة التي تلجم طموح الناس وحرياتهم، ما يعني إعادة إنتاج النظام الاستبدادي، مع تغيير في التسميات وإعادة توظيف الأدوار للمسلحين.

تحاكي موسكو برسالتها السلطوية (داخل سورية) إيران التي تمنّي النفس بإحكام إطباق يدها على مؤسسات الدولة جميعها، بما فيها أجهزة الأمن التي تهدّدها اليوم روسيا بإقامة الحد الرقابي على أدائها بمحاسبة "شبّيحتها" الذين تكاثروا داخل المجتمع السوري، بحماية إيرانية أيضاً، ليشكلوا طبقةً خاصة بهم، ومدارات جغرافية خارج قوانين الدولة. ولها أجهزة ردع وتعذيب للمواطنين السوريين، تنافس زنازين المعتقلات، وتصل إلى حد إطعام أجسادهم وهم أحياء للأسد الجائع كما حال الدقاق الذي يخشى السوريون أن محاسبته ستقتصر على محاكمة أسوده القاتلة (سلاح الجريمة)، على غرار التسوية التاريخية التي قادتها روسيا مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، عقب استخدام النظام السلاح الكيميائي في الغوطة 2013، وأدى إلى انتزاع السلاح من دون محاسبة مستخدمه. وهذا طبعاً ليس من باب المواجهة الروسية مع إيران التي يأملها الشارع العربي، ولكن تحت عنوان إعلان فشلها في حماية الأمن المجتمعي في سورية، لتمهيد الأجواء أمام انسحاباتها سراً من المساحات التي اعتبرتها إسرائيل خطوطاً حمراء غير مسموح لها الوجود عليها.

وليس من قبيل المصادفة أن تتسابق المنابر المحسوبة على روسيا في الكشف عن انتهاكات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وما هو في سياقها من مليشيات شعبية، والإعلان عبر قاعدة حميميم عن إجراءاتٍ تطمينيةٍ للسوريين، وعقابية لهذه الأجهزة، بما يتعارض تماماً مع تصريحات موسكو عن سيادة سورية واستقلالها، واستعادة النظام السوري هيمنته على المناطق والمدن، ما يعني أن وراء هذه التهويلات الإعلامية لإجراءات شكلية "رسائل" حول طبيعة الحلول التي تعد سيناريوهاتها موسكو، بالاتفاق سراً وعلناً مع الإدارة الأميركية وحلفائها، ومنها إنشاء مجلس عسكري، يضبط إيقاع فروع الأمن المتنافسة مع بعضها على إذلال السوريين واستعبادهم، ويقود مرحلة الانتقال السياسي إلى حكمٍ، ليس بعيداً عن واقع النظام السوري الحالي، وليس قريباً من مطالب المعارضة التي تتحدّث عن نظام جديد، ينهي نظام الاستبداد القائم، ويؤسس لإقامة جمهورية سورية ثالثة، تلتزم قوانين حقوق الإنسان الدولية، وتوفر فرص حياة كريمة وحرة لكل السوريين. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لا تجمع عليه قوى المعارضة "المتناصّة" في اتجاهات مختلفة، والتي تتبلور رغباتها، حسب أيديولوجياتها التي تحرّكها، والجهات الداعمة لها، أي بين المشاريع الإسلامية والمتأسلمة ومستوياتها المتأرجحة بين المتشددة حيناً والمعتدلة أحياناً، والمشروع الديمقراطي المغيب، والمساحات الشاسعة بينهما، إلا أنها تبقى هي مطالب الحراك الثوري الأساسية، قبل أن ترهن المعارضة أدوارها للدول الممولة لحركاتها وفصائلها وكياناتها، أي أن الحل الذي يروج دولياً ينطلق من مبدأ لا غالب ولا مغلوب بين السوريين، أطرافا وأدوات مرتهنة لمصالح الغير، وفي غير المصلحة الوطنية، وهو ما سيجعله حلاً مؤقتاً إلى حين.

نعم، تكاد صورة الأسدين اللذين التهما حصاناً أصيلاً في القفص تختصر صورة الواقع السوري عبر خمسين عاماً، كما أن التلويح بعقد محكمة لإدانة المجرم هي اختصار لما يمكن أن يكون عليه الحل في سورية تحت طائلة التأجيل أو التعجيل، وفقاً لما يمكن أن يسمح به الوقت، لإعادة تفكيك النظام القائم وملاءمته، مع زرع شتول الدولة الجديدة، بما تحمله من انفتاح على ثورة مجتمعية جديدة، ستكون أشد وجعاً وأكثر قرباً من سورية السورية.

١٤ يونيو ٢٠١٨

١٤ يونيو ٢٠١٨

بعد غيبة قصيرة، على إثر اندلاع ثورات الربيع العربي التي لم ينكر أحد أنها كانت تهدف إلى إحلال حكوماتٍ تمثيليةٍ ودستوريةٍ محل نظم مستبدة ظالمة ووحشية في تعاملها مع شعوبها ومجتمعاتها، يستعيد بعض الباحثين اليوم نظرية الاستثناء العربي القديمة. ولكن في حلة جديدة تبدو أكثر حيادية، هي نظرية الخصوصية العربية. وهم يحاولون تفسير فشل ثورات الربيع العربي الشعبية في إنجاز تحول ديمقراطي، مثلما حصل في شرق أوروبا، بعد انهيار الكتلة السوفييتية، بالطابع الخاص للمجتمعات العربية التي تبدو متشبثةً أكثر من غيرها بالإرث الثقافي والديني الذي لا تريد الانفصال عنه. ويأتي انتشار الحركات السلفية والإسلاموية الواسع، وانتزاعها القيادة في الثورات العربية، بمثابة التأكيد القاطع لفرضية الخصوصية هذه. ومن الطبيعي أن يلتهم أنصار الاستبدادين، الديني والسياسي، في العالم العربي، هذا التفسير، ليبرّروا حرمانهم مواطنيهم من حقهم في الولوج إلى هذا المكتسب المدني الإنساني والتاريخي الجوهري، والمفتاح لمكاسب أخرى معا.

بدايةً، ليست الثقافة مطابقةً للإرث الثقافي، فهي، بعكس الإرث الناجز والجاهز، عملية تفاعل حي مع الواقع والتاريخ معا، أي تثقف دائم ومثاقفة وانغماس للذات في الحدث والعصر. ولا يفكّر الأحفاد، مهما حاولوا واجتهدوا، وتوهموا، كما يفكر الأجداد. العرب، مثل جميع الشعوب والمجتمعات يعيدون تأويل الإرث الماضي، الديني والمدني، ويختارون منه، ويصوّرونه أيضا، على حسب حاجاتهم التاريخية، ومن خلال ذلك يقومون بتكوين ذاتيتهم/ ذاتهم في نشأتها الجديدة، التي تأخذ من العصر إشكالاته وقيمه وحوافزه وغاياته الانسانية، ومن الماضي مادتها وبعض رموزها.

(1)

من هنا، يشكل النزوع إلى استيعاب الحداثة وقيمها وغاياتها المحرّك الأول لبناء الثقافة التي ليست سوى بلورة الخيارات الجديدة، ونشدان الفعالية في كل ميادين النشاط المجتمعي. وكما كان استيعاب العلوم والتقنيات وأنماط العمران والإنتاج والاستهلاك هو الموجه لنشاط المجتمعات العربية وغيرها في القرنين الماضيين، كان بناء دول وطنية وتزويدها بقوانين ومدونات مكتوبة ومؤسسات دستورية متعدّدة، وتبني نمط التوزيع السائد للسلطات فيها، الرد الأول والطبيعي والمنطقي على الحاجة إلى إعادة تأسيس الدولة، بالنسبة للنخب العربية وغير العربية، الخارجة من عصور السلطنة المنتهية، ثم من بعدها عهد الوصاية الاستعمارية. هكذا، باستثناء حالاتٍ خاصة، تقاطعت فيها مصالح داخلية وخارجية قوية، نشأت أكثر الدول العربية المستقلة على نمط الدولة الديمقراطية التعدّدية المدنية، واستمرت معه خلال النصف الأول من القرن العشرين. تفسير ذلك سهل جدا، وفي متناول الجميع، لأنه سنة التاريخ وقانونه الذي يفيد بأنه لا يعيش اجتماع سياسي ومدني، ما لم يتمثل أسس قيام الاجتماع السياسي التاريخية، أي المتبعة في عصره، لأن العالم لا يتكون من مجتمعاتٍ مغلقةٍ، ومكتفيةٍ بنفسها، ومتكوّرة على ذاتها، لكنه يتشكل في الصدام والصراع والتنافس. والشعب أو القومية التي لا تنجح في تمثل قواعد العمل والصراع السائدة في عصرها تخرج من التاريخ، وتتهمش قبل أن تذوب في غيرها.

ما يبدو من مظاهر تشبث المجتمعات العربية بالإرث الثقافي والديني القديم ليس له علاقة بهذا الإرث نفسه، وإنما هو ثقافة جديدة أو جزء من ثقافة جديدة، هي ثقافة الرد على حالة التهميش والإقصاء والعنصرية التي تعيشها الأغلبية الساحقة من الكتل الشعبية المنتزعة من أي هويةٍ وثقافةٍ، وهي ثقافة مختلفة تماما تعبر عن ميولٍ وتوجهاتٍ ومخاوف وتناقضاتٍ وتطلعاتٍ واختناقاتٍ نشأت في ظل الأوضاع الداخلية والخارجية القائمة في حضن المجتمعات بعد، وبسبب إجهاض محاولاتها الرائدة للانعتاق منذ قرنين. وهي ما أسمّيها ثقافة الضد أو الثقافة المضادة أو مقلوب الثقافة.

وبالمثل، لم يكن الفكر الديمقراطي وليدا شرعيا لأي ثقافةٍ أو إرثٍ خاص. لقد نجم عن طفرات وانقطاعات فكرية وسياسية، طرأت على مسار بعض المجتمعات الأوروبية المتأزمة، بعد أن لم تكن موجودة من قبل. ولكنه أصبح في عصرنا، كالماء والهواء، جزءا من البيئة الثقافية والسياسية والنفسية المشتركة للبشرية، ويقف في مقدمة جدول العمل التاريخي لجميع الشعوب.

(2)

وكما أنه لا يوجد شعب منفصل اليوم عن تحولات الثقافة والسياسة والفكر العالمي، كذلك لا يوجد شعبٌ يفضّل العبودية، أو حكم السيد الإقطاعي، أو الملك المطلق السلطات، على نظم التعددية الديمقراطية والمشاركة وحكم القانون والمساواة الأخلاقية والقانونية.

أكيد أن تيارات رأي سياسيةٍ نشأت، منذ بضعة عقود، تعتقد أن القيم والمبادئ الدينية ينبغي أن تتقدم على مرجعية السيادة الشعبية أو الحكمة العقلية، وقد حققت بعض النجاح في الظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات الباحثة عن مخرجٍ من معاناتها، لكنها لم تلبث أن اصطدمت بالواقع الصلد، وخسرت رهاناتها، واقع أن القيم الرئيسية التي تحرّك الفرد، أي الأغلبية الساحقة من البشر، بما في ذلك جزء كبير من جمهور هذه الحركات، هي قيم المدنية الإنسانوية التي بدأت تنتشر منذ عهد النزعة الإنسانية والنهضة الأوروبية. وأن المجتمعات التي خدعتها وعود تطبيق "الشريعة" الدينية بدل الدستور، أي في الواقع الأخذ برأي الفقهاء والشرعيين، بدل رأي ممثلي الشعب المجسّد في حكم القانون، سرعان ما وجدت نفسها في صدامٍ مع هذه التيارات، وتخلت عنها لإدراكها تناقض أهدافها مع تحقيق قيم المدنية الإنسانية التي تتطلع إليها.

هذا ما حصل للحركات الاسلامية الإخوانية في السابق، ويحصل للسلفية التي تطفلت على بعض ثورات الربيع العربي البارحة، وما أدى إلى صدام عنيف في أكثر من مكان بين المدنيين وسلطة الأمر الواقع للمنظمات الجهادية الداعشية، أو القاعدية، والتي تحثها عقيدتها علنا ومباشرة على تكفير الجمهور الواسع، وإدانته والاعتداء المستمر عليه.

لا أريد أن أستنتج من ذلك أنه لا توجد خصوصية في التجارب العربية، إنما خصوصية من داخل الشرط الإنساني العام، لا ضده ولا من خارجه. وفي هذه الحالة، تتساوى جميع الشعوب والمجتمعات في سمة الخصوصية، ولا تتميز بها حالة بذاتها. فلا يوجد وضعان متماثلان لمجتمعين، حتى لو انتميا لتراث واحد.

ينجم عن ذلك أن بذور التحولات الديمقراطية موجودة اليوم في تربة المجتمعات كافة، الشرقية والغربية، المتقدّمة والمتأخرة. وأن الدافع المشترك لها جميعا هو التطلع إلى الانسجام والتناغم مع القيم الإنسانية الرئيسية التي نمت وانتشرت وسادت في القرنين الماضيين، وفي مقدمها قيم الحرية والعدالة والمساواة والقانون والمواطنة، لكن تفعيل هذه البذور، والانتقال بها من حالة الكمون إلى حالة التجسد العملي للقيم المرتبطة بها لا يتعلق فقط بإرث الشعوب الثقافي وعقائدها الدينية وتقاليدها، ولا حتى بإرادة نخبها وأحزابها، وإنما بخصوصية شروط تحقيقها واختلاف بعضها عن بعض، في نوع التربية الثقافية والسياسية التي تلقتها نخبها الاجتماعية، أو في موقعها في نظام العلاقات الدولية، ودوائر توزيع السلطة والثروة والقوة العالمية، وإزاء الاستراتيجيات الكبرى التي تتنازع فيما بينها على السيطرة الإقليمية والهيمنة العالمية. في المقابل، تبقى الثقافة الشعبية أكثر العوامل المؤثرة في هذا المسار مرونةً، فهي قابلة بسهولة وسرعة للتغيير عن طريق التفسير والتأويل والتجديد. وهذا ما أثبتته تجربة الشعوب العربية ذاتها في النصف الأول من القرن العشرين، حين انتشرت التأويلات الديمقراطية والليبرالية للثقافة التراثية والدين.

كما أن تجربة ثورات الربيع العربي أكبر برهانٍ على أن إعاقة التحول الديمقراطي لم تأت من الشعوب، وإنما من الصراعات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أثارتها، والموقف الدولي العام الذي انحاز ضدها، وغض النظر عن عملية سحقها من النظم الاستبدادية، وقرّر دعم هذه النظم ضد شعوبها.

وبالمثل، ليس هناك أي أساس للزعم إن دعم الدول الديمقراطية المركزية أنظمة الاستبداد وتأييدها في الشرق جاء على أرضية الخوف من طابع الثورات الإسلاموي، واحتمال حلول نظم إسلامية محل النظم "العلمانية" القائمة. بالعكس، لم تحصل الأسلمة ذاتها ويتسع نطاقها إلا بسبب التخلي الفعلي عن دعم هذه الثورات، وتركها لمصيرها أمام طغاةٍ لم يتردّدوا في تحويلها إلى حروب إبادة جماعية. وفي الحالة الوحيدة التي حصل فيها التدخل العسكري الدولي، بمبادرة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ليبيا، كان الغرض منه السطو على مصير بلد، والتسابق بمنطق المافيات على وضع اليد على ثروته النفطية، وانتزاعها من فم معمر القذافي وأعوانه وتقاسمها فريسةً، من دون أي تفكير في مصير الليبيين وانتقالهم الديمقراطي أو مصير دولتهم. ولأغراضٍ لا تقل أنانية وسوءا عن التي دفعت إلى التدخل في ليبيا، قامت الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش الابن بحربها التدميرية ضد العراق، للقضاء على نظام صدام حسين. وتشكل هذه التدخلات التي غيرت مسار التطور السياسي لهذه المجتمعات وقوّضته، قبل اندلاع ثورات الربيع العربي وبعدها، امتدادا طبيعيا لسياسات الغرب، وهو الجار وصاحب النفوذ في الشرق، إزاء مشاريع التحديث العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بالحقبة الليبرالية ثم الناصرية، ومحاولاته المستمرة لإجهاضها في جميع مستوياتها التقنية والعلمية والسياسية والاقتصادية.

(3)

ما حكم موقف الدول القوية، الإقليمية والعالمية، من ثورات الربيع العربي، هو الحفاظ على توازنات جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية، لا علاقة لثقافة العرب ودينهم، ولا حتى للحركات المتطرفة الإسلامية وتوسعها به، وفي مقدمها توازنات القوة بين جنوب المتوسط وشرقه وأوروبا التي قرّرت الإبقاء على منطقة الشرق الأوسط تحت سيطرتها ووصايتها الدائمتين، وبالتالي تعزيز وسائل ضبط تحرّكات شعوبها وتقييد حريتهم. ولم تنشأ المنظمات المتطرّفة الجهادية بمعزل عن هذه الاستراتيجية، فقد ولدت في مستنقع الغل واليأس الذي أنتجه إجهاض مشاريع التحديت والتنمية العربية، وما نجم عن الشعور بانسداد الأفق وغياب الخيارات من روح التمرد والعنف الموجه نحو الذات قبل الآخر، لكنها تشكل اليوم ميدان استثمار مشترك للنظم الاستبدادية ولقوى الوصاية الدولية معا التي تستخدمها لتبرير سياسات الحرب، وتحييد الشعوب وإخضاعها وتشتيتها والتحكّم بمصيرها.

لا تساعد نظرية الخصوصية العربية على فهم أسباب انسداد طريق التحول الديمقراطي في البلاد العربية، لكنها تعمل بالعكس على طمسها، فبتركيزها النظر على إرث العرب وماضيهم، تريد في الواقع أن تغطي على الخصوصية الحقيقية لهذه المنطقة، وهي أنها كانت تعامل دائما بوصفها حقل صيدٍ مفتوحا لجميع القوى الدولية والإقليمية الكبرى المتنافسة، وملتقى جميع تدخلاتها الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، الدائمة والمتعدّدة المستويات. وهذا يعني خصوصية الإنكار على هذه الدول وشعوبها مفهوم السيادة، والادّعاء في المقابل الحق بفرض المراقبة على قراراتها وتحولات مجتمعاتها، بزعم الحفاظ على التوازنات الإقليمية، أو حماية الأمن والسلام العالمي، أو مكافحة الإرهاب وحركات التطرف الدينية والقومية. يساعدها في ذلك الوهم الذي غذّته منذ قرون، وهي تعود إليه من جديد حول البعبع الإسلامي الكامن، بعد بعبع الوحدة العربية التي جعلت منها فزاعةً، وشبهتها بالرايخ الألماني، كما شبهت جمال عبد الناصر بأدولف هتلر لتبرير سيطرتها على المنطقة.

من بين جميع هذه المساعي لسد طريق التحول الديمقراطي أمام المجتمعات العربية، يشكل المسعى الرامي إلى تأكيد وجود خصوصية عربية، والمقصود بها في الواقع عاهة ولادية، تمنع العرب من طرق باب التحولات الديمقراطية، وتحول ثوراتهم الشعبية التي قامت من أجلها إلى تمرّداتٍ طائفيةٍ ودينيةٍ وحروبٍ أهلية لا غير، أقول يشكل مسعى التأكيد على الخصوصية الاختراع الأشد فتكا بصورة الشعوب العربية في وعي العالم، ووعي العرب أنفسهم، بمقدار ما يسلبهم هويتهم الإنسانية المشتركة، ويخرجهم من تاريخهم، ويسلم بانعدام قدرتهم أو أهليتهم لتمثل القيم المدنية الحديثة، ورفضهم لها. ما يشكل إدانة قاطعة، أخلاقية وسياسية دائمة، لهذه الشعوب، والحكم عليها بالبقاء في قفص الاستبداد، والنظر إلى الحروب الأهلية والنزاعات المستمرة التي تجري على أراضيها جزءا من هويتها وثقافتها، وهي المسؤولة الأولى عنها لا ضحيتها. ولا تقف النتيجة المنطقية لهذه الافتراضات عند تبرير التخلي عن دعم شعوبها وتركها لمصيرها، فريسة النخب الكاسرة وحلفائها الخارجيين وشركائها من شبكات المافيا الدولية فحسب، وإنما تجعل منها خطرا على الإنسانية، وتبرر بالمناسبة ذاتها تحلل المجتمع الدولي من مسؤولياته السياسية والأخلاقية إزاء استمرار حروب الإبادة الجماعية وانتهاكاتها.

والخلاصة أن الخصوصية العربية الوحيدة في ميدان الانتقال الديمقراطي في البلاد العربية، إذا أردنا بالفعل الحديث عن خصوصيةٍ، تكمن في الإجهاض المنهجي لمشاريع الانعتاق والتحرّر والتحديث، السياسية وغير السياسية، وتفريغها من مضمونها، سواء حصل ذلك بالتدخل العسكري المباشر، أو بالامتناع عن دعم الحركات الديمقراطية والشعبية، أو بتشويه صورة ما يحصل منها وإدراجها جميعا في دائرة الهبات السلبية الطائفية أو الدينية أو القومية أو الإثنية، وفي سورية محو الصورة المدنية والسياسية تماما للثورة، وتمريرها على الرأي العام العالمي كحرب ضد الإرهاب من أجل تبرير إعادة تأهيل نظامٍ، وظيفته الوحيدة حصار السوريين، وإرهابهم وتركيعهم. وفي ما وراء ذلك، ما تهدف إليه نظرية الخصوصية لتبرير فشل التحولات الديمقراطية في العالم العربي هو إقناع الرأي العام العربي والعالمي معا بأنه لا يوجد أمام المجتمع الدولي خيار آخر تجاه تفجر أزمة المجتمعات العربية، والاحتراق ببراكينها سوى التعايش مع النظم الاستبدادية، بل التعاون معها، وتقديم يد العون لها، بصرف النظر عن سقوطها الأخلاقي وهمجيتها، والخراب الذي تقود إليه دولها، فهي السد المنيع الوحيد الذي يمكن الركون إليه لاتقاء شر شعوب،ٍ دينت مسبقا بالفشل والعجز، وانعدام الأهلية للوصول إلى الديمقراطية، وتمثل القيم الإنسانية الجامعة.

١٤ يونيو ٢٠١٨

١٤ يونيو ٢٠١٨

تراجعت إلى حد ما في الأشهر القليلة الماضية سرعة تغير المشهد العسكري في سورية، وترافق ذلك مع انخفاض في وتيرة الأعمال العسكرية، واللافت ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية قبل أيام من أن إسرائيل وافقت على نشر قوات النظام السوري عند المنطقة الحدودية جنوب سورية في حال سحب الميليشيات الإيرانية منها.

وأكد سفير إسرائيل لدى موسكو، هاري كورين، في حديث إلى وكالة «تاس»، أن بلاده راضية من موقف روسيا إزاء الوجود العسكري الإيراني على الحدود الإسرائيلية السورية، وأشار إلى أن إسرائيل وروسيا تخوضان مباحثات مكثفة حول هذه القضية، مشدداً على أن وجود القوات الإيرانية في المنطقة «يستهدف إسرائيل».

وقبل أيام صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن «الجيش السوري فقط ينبغي أن يحمي جنوب البلاد»، وكأنه يقول لإيران التي وقف معها إلى جانب النظام طوال سنوات، أن تغادر الجنوب، وفي أعقاب ذلك مباشرة، وردت أنباء عن اتفاق بين إسرائيل وروسيا، تنسحب بموجبه إيران من جنوب سورية، ويسيطر النظام على المنطقة.

في واقع الأمر لم تكن إيران حليفًا وثيقًا لموسكو أبدًا، عمل البلدان معًا على دعم النظام في سورية من أجل حماية مصالحهما في ذلك البلد، وهذا ما تحقق لروسيا إلى حد كبير، التي بدأ يبدو للبعض أنها تسعى الآن لمفارقة إيران.

لا يخفى أن إيران منافس إقليمي لروسيا، بالإضافة إلى أنها هدف رئيسي لواشنطن وتل أبيب، وموسكو لا يفوتها أن هذا التوتر سيتصاعد، طالما بقيت إيران في سورية، وهذا بحد ذاته تهديد كبير للمصالح الروسية.

ولا يمكن تجاهل موقف دول كبرى عديدة، والإقليمية الرافضة للنفوذ الإيراني في سورية والمنطقة، وهو ما يجعل روسيا في موقفٍ لا تحسد عليه، فهي تخشى على علاقاتها السياسية والاقتصادية القوية مع تلك الدول التي يثير التقارب الروسي الإيراني استياءها.

زيادة إسرائيل من وتيرة هجماتها على المواقع الإيرانية داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران، تزيد من ارتباط الأخيرة بروسيا، وهذا يجعل موسكو في وضع أقوى مما كانت عليه في المرحلة السابقة في مواجهة طهران سورياً.

مع اقتراب تلاشي «داعش» نهائياً من الأراضي السورية، وهو ما يترافق مع انتهاء الحاجة لمعظم الميليشيات، سواء الإيرانية أو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، فإن استمرار وجود إيران في سورية، سيستدعي تدخلًا إسرائيلياً وأميركياً، بينما وجود الميليشيات الأخرى سيستدعي تدخلاً تركياً.

بالنسبة إلى تركيا، قد تبدو إيران حليفة في سورية من جهة، ولكن في الواقع هي منافسة إقليمية من جهة أكبر، وليس سرًّا انزعاج أنقرة من سياسات طهران التوسعية، ولهذا فإن أي تحجيم لإيران يصب في مصلحة تركيا، كما أن إقامة توازن بين الولايات المتحدة من جهة، و روسيا- النظام من جهة أخرى، سيعزز موقف تركيا في مكافحة الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني.

لا يمكن تجاهل ما ذهب إليه الكثير من المراقبين، من أن دعوة إيران إلى المشاركة في محادثات آستانة، كانت محاولة من أنقرة وموسكو لدفع طهران إلى الوفاء بالتزاماتها، وإلا فمن الصعب السيطرة على الجماعات التابعة لها.

وظهر الاختلاف (الذي لم يصل حتى اليوم إلى مستوى خلاف) بين الجانبين الروسي والإيراني في سورية، من خلال ثلاثة مواقف في السنوات القليلة الماضية، الأول خلال بداية التدخل الروسي في سورية بشكلٍ مباشر قبل قرابة عامين، والذي جعل إيران تتراجع إلى الصف الثاني كحليف صامت للنظام، في حين أخذت موسكو زمام المبادرة، بعد أن فشلت إيران في ترجيح كفة النظام خلال سنوات تدخّلها.

أما الاختلاف الثاني بين موسكو وطهران فظهرَ بعد اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب الذي تمَّ أواخر العام الماضي بين الأتراك والروس، لأن إيران كانت ترفض في شكلٍ قطعي أي اتفاق في هذه المنطقة، وتصرّ على عدم السماح لأي أحد بالمغادرة، لأنها كانت تريد أن تنفّذ حلّاً عسكرياً في حلب، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اتفاق حلب (الروسي- التركي)، هو الاتفاق الوحيد خلال ست سنوات من الحرب السورية الذي نجح وصمد (سواء اتفقنا أو اختلفنا معه).

الاختلاف الثالث هو الذي ظهر أخيراً خلال انطلاق مفاوضات آستانة، إذ كانت إيران تريد أن تنتقم وتُبعد واشنطن عن المحادثات، بينما دعت روسيا إلى اشتراك واشنطن، التي اكتفت بصفة مراقب.

يبقى القول إن الحرب في سورية تكاليفها باهظة من جميع النواحي، وتعرض طهران لخسائر لا يمكن إغفالها في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، هل يدفعها للخروج، مع مرور الوقت من بعض المناطق من سورية، بعد سنوات من استثمارها في هذا البلد ؟!!... الجواب قد يتضح في حقيقة ما قيل عن إبرامها اتفاقًا مع إسرائيل.

١٣ يونيو ٢٠١٨

١٣ يونيو ٢٠١٨

يثير (اتفاق) منبج بين تركيا وأميركا الكثير من الأسئلة والاستفهامات فيما إذا كان سيشكل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين أم أن كل طرف سعى ويسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الآنية، ولعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أكثر الفرحين بهذا الاتفاق، فهو لا يتوانى عن محاولة وضع أي حدث أو تصريح في خدمة حملته الانتخابية، والتطلع إلى الفوز من الجولة الأولى بالانتخابات المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وعليه سارع الإعلام والدبلوماسية التركيين إلى تصوير الاتفاق على أنه نصر سياسي ودبلوماسي، بل أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سارع إلى نشر بنود (الاتفاق) ومراحله حتى قبل إعلانه رسمياً، في حين مارس الجانب الأميركي سياسة تراوحت بين الصمت والغموض وأحياناً الرد على التصريحات التركية عندما كان يجدها خارج سياق التفاهمات التي جرت، كحديث البنتاغون عن أن الاتفاق يخص منبج فقط ولا يشمل مناطق أخرى، بعد أن تحدث مسؤولون أتراك طويلاً عن أن الاتفاق سيشكل نموذجاً لباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية، وهي المناطق التي تعدها الإدارة الأميركية مناطق نفوذ لها وتعهدت مراراً بالدفاع عنها وعن حلفائها هناك.

أمام إصرار أنقرة على أن سيطرة قوات سورية الديموقراطية على منبج تشكل خطراً على أمنها، والتهديد بشن عملية عسكرية ضدها، تقول واشنطن إن الاتفاق يشكل مدخلاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة ويجنب الصدام بين حليفيها التركي والكردي، لكن في الحقيقية لا يمكن فهم هذا الاتفاق بعيداً من المصالح الأميركية العليا لجهة العلاقة مع الحليف التاريخي تركيا، والإحساس الأميركي بأن تركيا أردوغان ذهبت بعيداً عن ثوابت العلاقات بين البلدين منذ انضمام تركيا إلى الحلف الأطلسي عام 1952، إذ أن التقارب التركي مع روسيا تجاوز هذه الثوابت وباتت تركيا الأطلسية تشتري أسلحة استراتيجية من روسيا كما هو حال صفقة المنظومة الصاورخية أس 400، بل أن تركيا بدت أكبر دولة أو جهة تخرق العقوبات المفروضة على إيران، وهو ما فاقم من الخلافات بين البلدين، وعليه ربما وجدت واشنطن في هذا الاتفاق محاولة لتدوير الخلافات مع أنقرة، وجلبها إلى حضن السياسة الأميركية من جديد، وهذه لعبة يجيدها أردوغان الذي بدا خلال السنوات الماضية وكأنه يقلب بوصلة خيارات السياسة الخارجية التركية بين موسكو وواشنطن حسب الظروف والفائدة.

ربما شعر الطرف الكردي (بخيانة) الحليف الأميركي، لا سيما أن فاجعة عفرين ما زالت حاضرة أمامه في ظل اعتقاده بأن ما جرى لعفرين لم يكن بالإمكان لولا أن صفقة روسية– تركية جرت تحت ستار اتفاقات آستانة، لكن تدريجاً بدا أن هذا الإحساس الكردي يتراجع، خاصة بعد إن اتضح أن بنود الاتفاق يتيح بقاء المؤسسات التي تمت إقامتها في منبج بعد طرد داعش منها، وأن الاتفاق لا يتيح سيطرة تركية مباشرة على المدينة بقدر ما يعطي لها حق المراقبة والإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجانب الأميركي على الأرض، فضلاً عن قناعة الطرف الكردي بأن الاتفاق قد يجنب المدينة فعلاً غزوا تركيا على غرار ما جرى لعفرين، خصوصاً أن أردوغان قد يجد في عملية عسكرية جديدة وسيلة لزيادة شعبيته قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في الواقع، بغض النظر عن الحسابات المختلفة للأطراف المعنية باتفاق منبج ومستقبلها، من الواضح أن الامتحان الحقيقي يكمن في التنفيذ، إذ أن حجم التعقيدات والصعوبات واضحة وكثيرة، لا سيما في ظل الإصرار التركي على أن ما جرى في منبج سيشكل نموذجاً لباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية، إصرار ربما يثير أسئلة حول فيما كانت هناك جوانب غير معلنة في الاتفاق، لا سيما أن سياسة الصمت الأميركي تثير استفهامات أكثر.

١٣ يونيو ٢٠١٨

١٣ يونيو ٢٠١٨

لا شك في أن جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون، ظاهرة تتعدى السياسة. فالرجل يحرص على أن يستيقظ اللبنانيون في معظم أيامهم على ما يذهلهم من خطواته. هذا دأبه منذ سنوات. وهذا الأسبوع قرر، بصفته وزيراً للخارجية، وقف تجديد إقامات موظفي المفوضية العليا للاجئين في لبنان، الهيئة التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى رعاية وتمويل إقامة اللاجئين السوريين في لبنان.

سبق أن فجر الوزير قنبلة الشريط الذي يظهر فيه شاتماً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وسبق له أيضاً أن أطلق تصريحات مشحونة بالكراهية حيال اللاجئين. ولا يمر أسبوع من دون مفاجآت تحفّ بهذه الظاهرة التي اسمها جبران باسيل. وهو بهذا المعنى ظاهرة تتعدى السياسة، ذاك أنه حل في وجدانات اللبنانيين في مكان شعوري ينطوي على قدر من الانفعالات الشخصية. قرر اليوم، وهو الوزير في حكومة تصريف الأعمال، أن على لبنان أن يصطدم بأعلى هيئة دولية في العالم. قرر ذلك وحده ومن دون أن يستشير رئيس الحكومة سعد الحريري! قال إن الهيئة تعيق قرار الدولة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم! ولا يبعث على الذهول فقط أن الوزير قرر عدم تجديد إقامات الموظفين، بل أيضاً ادعاؤه بأن الدولة اللبنانية «قررت» إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

إنها ضربة الوزير الأخيرة. سبقتها ضربات لا تقل عنها في بعثها للذهول، فالوزير يرغب في تعويض الفراغ الكبير الناجم عن العجز المطلق عبر صدمات يعتقد أنها ستملأ الفراغ الكبير الذي خلفه تصدره المشهد العام في لبنان. يريد أن يقول لجمهوره «المسيحي» أنه قوي إلى حد يمكنه من مواجهة الأمم المتحدة. هذه هي السياسة في عرف الوزير. السياسة هي قفزات صوتية في الفراغ. صوت مرتفع يطلقه عاجز غير كفء. ولبنان المنتهكة سيادته، والمُهدد اقتصاده، والغارق بفساد طبقته السياسية، والعاجز عن ضبط مسلحين يعبثون في مدنه وأريافه، والمختنق بفضيحة التجنيس المافيوية، لبنان هذا قرر أن يخوض مواجهة مع الأمم المتحدة! مواجهة وظيفتها الوحيدة أن يعرض الوزير أمام جمهوره «المسيحي» كم هو قوي وكم هو مُستجابٌ له.

المسألة طبعاً لن تتعدى مفعولها الصوتي. الوزير سيمنح موظفي الهيئة الدولية إقاماتهم في الأسبوع المقبل. سيبقى منها ارتداداتها السلبية على سمعة الديبلوماسية اللبنانية. لكن ذلك لا يهم، ولا يهم أيضاً ما إذا كان الوزير مقتنعاً فعلاً بأن عودة اللاجئين متوقفة على قراره بعودتهم، لا على تسوية كبرى لم تنعقد بعد في دمشق. الوزير جزء من تحالف «الأقليات» الذي قرر أن تفريغ ريف دمشق من نحو ثلاثة ملايين سني هو ضرورة، ويعرف أن لا حول له ولا قوة تمكنانه من تغيير القرار، لكن لا بأس بأداء رقصة على ضفاف هذا العجز. الكلفة سيتوزعها الجميع، ووحده الوزير سيكون نجمها.

إنها «السيادة» على ما يقول، وهي سيادة شديدة الحساسية حيال الفقراء السوريين وضعيفتها حيال أغنيائهم. وهذه المعادلة لا تعني الحرص على الاقتصاد اللبناني، فهذا آخر هم لدى أطراف هذه المعادلة. فالأغنياء المجنسون، أصدقاء الوزراء والرؤساء، وليسوا أصدقاء الاقتصاد اللبناني، بينما الفقراء اللاجئون تُمول الأمم المتحدة، التي أوقف الوزير تجديد إقامات موظفيها، إقامتهم البائسة في ربوع وطننا.

تنتظرنا في لبنان حقبة اسمها جبران باسيل. فالرجل صهر الرئيس، والمسيحي «القوي» الذي سيكون ثابتاً في كل الحكومات. شاب في مقتبل العمر، وطامح لملء الفراغ الهائل، بفراغ موازٍ مشحونٍ بالضجيج، والرجل غير عابئ بالصداع الذي يخلفه.

١٣ يونيو ٢٠١٨

١٣ يونيو ٢٠١٨

بخلاف ما هو شائع ومعروف، فإن الدخول الروسي الواسع من بوابة القوة العسكرية إلى القضية السورية في أواخر عام 2015، لم يتم بموافقة نظام الأسد فقط، إنما أيضاً بموافقة إيرانية. ففي ذلك الوقت، كانت إيران قد أحكمت قبضتها على نظام الأسد، وصارت القوة المقررة في سياساتها وعلاقاته، وصاحبة النفوذ الأكبر في قصر المهاجرين وفي قلب المؤسستين الأمنية - العسكرية للنظام، وفي الواقع الميداني، كان الإيرانيون بقواتهم والميليشيات التابعة لهم، التي استقدموها من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، قوة السيطرة الرئيسية، وقوة الدفاع عن النظام، وخصوصاً في دمشق ومحيطها، حيث كان جيش النظام وأجهزته الأمنية منهكين بالانشقاقات والتشتت وضعف الموارد البشرية والمادية، وقد ترددت عشرات التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين وقادة ميليشياتها، وخصوصاً من حزب الله، بأنهم منعوا سقوط نظام بشار الأسد في مواجهة الحراك الشعبي والقوة المسلحة، لكنهم ومع قرب نهاية عام 2015، وجدوا أنفسهم في حالة عجز عن الحفاظ على مناطق سيطرة النظام وحمايته من السقوط، فقرروا بالتفاهم مع النظام استدعاء الروس إلى سوريا، وبقية التفاصيل معروفة.

إن حاجة الإيرانيين لدخول روسيا العسكري إلى سوريا، كانت حاجة عاجلة وضرورية، وكلتاهما جعل طهران تتجاوز أخطار تمكن روسيا في سوريا من مصالحها، وربما كان ذلك جزءاً من رؤية إيرانية، خلاصتها أن موسكو لا تستطيع منافستها في ضوء الاشتغال الإيراني العميق والطويل النفس، والذي أنتج تسللاً إيرانياً إلى بنية الدولة والمجتمع في سوريا، وبناء وجود لها في الفضاءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكان من نتائجها موجة من التشييع ومؤسسات ثقافية وخدمية ذات طابع طائفي، وعلاقات مصلحية مع نخبة النظام في المؤسسات المختلفة.

غير أن تطورات القضية السورية في الجانبين السياسي والميداني، والوزن السياسي والعسكري لروسيا، دفع موسكو نحو تعميق حضورها في سوريا شعبياً ورسمياً وسط عوامل مساعدة بينها الإرث الإيجابي للعلاقات السوفياتية - السورية، ووجود روسيا خارج إطار الصراع الشيعي - السني الذي تذكيه طهران في البلاد وبين سكانها، وتجنب روسيا الدخول في التفاصيل اليومية لحياة السوريين سواء أكانوا من مؤيدي النظام أو المحسوبين على المعارضة إلى جانب استعداد الروس - ولو نظرياً - للانفتاح والتواصل مع المعارضة السورية.

لقد عكس حليفا نظام الأسد الروس والإيرانيون، رغم تقارب موقفهما في الدفاع عن الأسد ونظامه، نمطين مختلفين من التوجهات والسياسيات والممارسات في الواقع، وفي العلاقة مع السوريين، مما تسبب في حساسيات متبادلة، واحتكاكات أدّت في بعض الأحيان إلى تصادمات، سعى الطرفان ألا يذهبا إلى نهاياتها بحكم المصالح المباشرة والتحديات المشتركة القائمة.

وقد ساهمت المتغيرات السياسية والميدانية في العامين الأخيرين في زيادة الشق بين إيران وروسيا في سوريا، بالتزامن مع تنامي العداء الإقليمي والدولي للدور الإيراني في المنطقة، إذ كرست إيران تدخلات عنيفة ومعلنة ومباشرة كما في اليمن والعراق، إضافة إلى تدخلاتها عبر صنائعها من الميليشيات في لبنان والعراق وحلفائها من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، مما أثار ردة عربية، ولا سيما في الخليج ضدها قبل أن تنضم الولايات المتحدة وإسرائيل إلى معارضة التمدد الإيراني وأدواته، وصار من الصعب على روسيا تغطية السياسات الإيرانية وحماية أدواتها، وخصوصاً وقواعدها في سوريا بمواجهة هجمات حليف روسيا الإسرائيلي وفي الحملة الإعلامية - الدعائية للولايات المتحدة، الدولة الأقوى في العالم ضد إيران وميليشياتها.

ومما زاد في أهمية متغيرات العامين الأخيرين في التباعد الروسي - الإيراني، رغبة موسكو في الوصول إلى حل في سوريا يحقق مصالحها، وهو أمر صار أكثر قرباً من وجهة النظر الروسية في ضوء جملة حقائق من بينها قبول أميركي بدور روسي محوري في الحل السوري، وسكوت أوروبي - إقليمي، وتفاهم تركي - روسي، وكله شجع الروس على إعلان ضرورة خروج كل القوى الأجنبية بما فيها إيران وميليشياتها، إذا كان ذلك يساعد في الحل السوري، مما استدعى إعلان إيران رفضها المغادرة بحجة وجودها بناء على موافقة نظام الأسد.

وكان من الممكن تجاوز هذا التطور في الخلافات الإيرانية - الروسية، واعتباره تطوراً عارضاً لولا ثلاثة أمور وثيقة الصلة، أولها رفع الحماية الروسية عن قواعد إيران ومعسكرات ميليشياتها، مما كان يحميها ولو نسبياً من الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، والثاني استبعاد إيران وميليشياتها من المنطقة الجنوبية بناء على إصرار إسرائيلي في ألا يكونا في المنطقة ضمن اتفاق حولها، والثالث إجبار ميليشيات حزب الله على الانسحاب من منطقة القصير، حيث أكبر قواعد حزب الله في سوريا وأهمها، مما دفع حسن نصر الله زعيم حزب الله لإعلان رفض ميليشياته الخروج من سوريا، وهو بمثابة إعلان انفجار في علاقات إيران وروسيا.

١٣ يونيو ٢٠١٨

١٣ يونيو ٢٠١٨

تصاعد الحديث، في الآونة الأخيرة، عن صدامات بين القوات الروسية المتمركزة في أكثر من منطقة في سورية، وبين الميليشيات التابعة لإيران. تبعها حديث عن انسحابات لهذه الميليشيات، خصوصاً قوات «حزب الله» اللبناني، من الأراضي السورية. وجرى الإعلان عن تمركز قوات النظام السوري في المناطق التي يجري منها الانسحاب. كما ترافق الحديث مع إنذارات روسية لإيران بضرورة سحب قواتها من سورية، باعتبار أن القوة الوحيدة التي يفترض أن تبقى هي القوات الروسية، ومعها بالطبع القوات السورية. هذه الإنذارات لإيران جرى تطعيمها بإنذارات من إسرائيل الرافضة أي وجود إيراني، والمتمتعة بتغطية روسية وبضوء أخضر لضرب المراكز الإيرانية. ما الذي تغير في الأشهر الأخيرة ليتحول «شهر العسل» الإيراني- الروسي الى ساحة صدام قابلة للانفجار، وهل الأمر مستغرب؟ أم أن سياقه طبيعي بحكم تصادم مصالح قوتي احتلال لسورية؟

خلال السنوات السابقة، ولأشهر خلت، كانت روسيا، الراعي الأول لنظام الأسد والمدافع عن وجوده، منخرطة في معركة ما يسمى بالإرهاب، سواء على يد «داعش» أم غيره من التنظيمات. وكانت موسكو تدرك أن دخول جيشها مباشرة في حرب ضد التنظيمات الإرهابية، بما يشبه حرب العصابات، سيكلفها الكثير من الضحايا. فدور موسكو يتمحور حول القصف وتدمير المدن وتهجير السكان. أما التلاحم المباشر مع الإرهاب فهو على عاتق الميليشيات التابعة لإيران أو لنظام دمشق. كانت هذه الميليشيات حاجة روسية، وأداة توظيف ثمينة في المعركة ضد «داعش»، لذا لم يكن غريباً أن تتولى روسيا الدفاع عن هذه الميليشيات، وتراها شرعية، خصوصاً أن النظام السوري يرعاها ويشدد على بقائها. لا شك في أن هذه الميليشيات اضطلعت بدور مهم في محاربة التنظيمات الإرهابية، وفي تنفيذ مخططات تهجير السكان السوريين وإعادة رسم الديمغرافيا السورية، بما يؤدي الى تركيبة سورية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبل الحرب. وهي مهمة أُنجزت الى حد كبير.

في الأشهر الأخيرة، باتت سورية عملياً في عهدة الكبار من الدول، خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا. فانحصر النقاش حول مستقبل الأزمة السورية بما تقرره هاتان الدولتان، فتعطي ما تراه مناسباً وتحجب ما لا تريده عن سائر القوى الإقليمية الموجودة على الأرض السورية. يتركز النقاش، السري منه والعلني، على الدور الإيراني بشكل خاص. فإيران، خلافاً لتركيا أو إسرائيل، تتمركز ومعها ميليشياتها في الداخل السوري، وفي الساحل، وعلى الحدود اللبنانية- السورية، وتسعى لتمد أذرعها الى الحدود الإسرائيلية- السورية. في نقاش يدور عالمياً حول بدء إعمار سورية والشروط الموضوعة لذلك، وعلى رأسها انسحاب جميع القوى الأجنبية من سورية، ما عدا قوات موسكو، يصبح من الطبيعي التركيز على إيران وميليشياتها.

في هذه المحطة، لم تعد روسيا ترى في إيران حاجة سورية، بل ترى فيها قوة احتلال منافسة لها وتريد مقاسمتها السلطة والمنافع السورية. حددت روسيا هدفاً أولياً يتصل بطلب انسحاب الميليشيات الإيرانية، وترجمت ذلك بدخول قوات روسية الى مناطق وجود هذه الميليشيات، وصولاً الى الحدود اللبنانية. كما جرى الحديث في وسائل الإعلام عن مصادمات مسلحة وسقوط قتلى بين هذه الميليشيات. تعرف روسيا أن إيران صاحبة أطماع في سورية لا تقل عن أطماعها نفسها، وأن التعايش السلمي واقتسام مناطق النفوذ على الأرض أو في السلطة، أمر قد يكون من المستحيل الوصول اليه. وبما أن روسيا تعتبر نفسها القوة الأكبر، وصاحبة النفوذ الأساسي في السلطة السياسية والعسكرية، وبما ان الوظيفة الإيرانية قد استنفد دورها، فإن الأوان حان لتنفرد بالهيمنة على سورية، سياسياً وعسكرياً.

هل ستستجيب إيران الى الطلبات بانسحابها من سورية؟ الأجوبة الصادرة عن القيادات الإيرانية ترفض أي انسحاب من سورية، وتعتبر وجودها شرعياً، وأنها استثمرت بمئات البلايين في الأراضي السورية، ودفعت آلاف القتلى دفاعاً عن النظام. لم ترد روسيا حتى الآن بأي موقف عملي على الرفض الإيراني، فيما تعلن الميليشيات أنها تنسحب فقط بناء لطلبات النظام، وهو موقف عملي يشي بقرب هذا الانسحاب، لأن النظام السوري يصعب عليه رد الطلب الروسي له بإعطاء قرار الانسحاب لهذه الميليشيات الإيرانية. فما الذي يمكن أن يحصل لتنسحب إيران؟ لا شك في أن دخول القوات الروسية في صدام مسلح مع قوات الحرس الثوري الإيراني هو أمر مستبعد. فالبديل الروسي جاهز من خلال الاتفاقات المعقودة بين روسيا وإسرائيل حول السماح للقوات الإسرائيلية بقصف المراكز الإيرانية في سورية، مع تجنب قصف مواقع النظام السوري.

هذا السيناريو ليس احتمالا، فتنفيذه جارٍ منذ عدة أشهر، من دون أن يرد نظام طهران على الانتهاكات المتوالية لمراكزه. فإذا كانت الحرب الروسية- الإيرانية المباشرة مستبعدة، فإن حرباً أخرى إسرائيلية إيرانية مندلعة بشكل فعلي، والاحتملات في شأن تطورها تبقى طي المستقبل.

١٢ يونيو ٢٠١٨

١٢ يونيو ٢٠١٨

فيما الاتصالات الروسية الإسرائيلية لا تزال ناشطة لترتيب أرضية الاتفاق في الجنوب السوري، برز مؤشر جديد يتصل بالحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، إذ كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي عن اقتراح أميركي لترتيب مفاوضات بين لبنان وإسرائيل على الحدود بينهما. الجديد في هذه الاتصالات ليس مبدأ التفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية التي نشب نزاع بين البلدين منذ سنوات وتصاعد إعلاميا مع بدء استعداد لبنان لتلزيم عملية استخراج النفط من البحر وخاصة البلوكات الواقعة على الحدود، والتي هي محل نزاع مع إسرائيل، لكن الجديد أنّ إسرائيل اقترحت أن يتم ترسيم كامل الحدود البرية والبحرية ومن ضمنها تلك المتصلة بمزارع شبعا، التي بقيت معلقة بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000 وظلّت تحت سلطة الاحتلال التي اشترطت للانسحاب منها أن يتفق لبنان وسوريا على هوية هذه المزارع، فإذا كانت سورية فهي ترتبط بالقرار 242، وإذا كانت لبنانية فهي تقع ضمن مندرجات القرار 425 التي ادعت إسرائيل تنفيذه.

لم يقم لبنان ولا الحكومة السورية بحسم هذا الجدل حول هوية المزارع طيلة السنوات الماضية، وبقي مصير هذه المزارع معلقا لغايات تتصل بمصالح إستراتيجية تتصل بوجود سلاح حزب الله، فسوريا كما إيران كانت لهما مصلحة في إبقاء هوية المزارع معلقة، لغاية تبرير عدم تنفيذ كامل القرارات الدولية المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي والمقصود حسب القرارين 1559 و1701 سلاح حزب الله.

اليوم ثمّة اتصالات جارية وعلى مستوى عال لحل مشكلة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل انطلاقا من مزارع شبعا، وتشير مصادر دبلوماسية غربية في بيروت إلى أنّ إسرائيل وجهت رسائل إلى لبنان عبر أكثر من جهة بأنها مستعدة لعملية ترسيم الحدود وحل نقاط الخلاف مع لبنان، إذ تؤكد هذه المصادر أن تل أبيب تعمل على خطين غير متعارضين واحد عبر واشنطن وآخر عبر موسكو. فالأخيرة مهتمة بالمشاركة الفعلية باستخراج الغاز من البحر وبالتالي رعاية اتفاق بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما، وخط ثان عبر واشنطن الذي يقوم فريق من وزارة الخارجية الأميركية منذ أشهر باتصالات بين الدولتين عنوانها ترتيب اتفاق حول ترسيم الحدود.

إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني الأخير حول الربط بين الحدود البرية والبحرية، أُرفق بشرط أن تجري المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وما يمكن ملاحظته في هذا التزامن بين ما يجري في مناطق الجنوب السوري وما يتحرك دبلوماسيا على الحدود الجنوبية للبنان، هو أن ثمة مساع إسرائيلية لعدم الفصل في عقد التفاهمات بإشراف روسي مع لبنان وسوريا، فكما أنّ إسرائيل تطمح إلى العودة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قائما مع سوريا بعد حرب عام 1973 والذي أتاح لها السيطرة الهادئة على الجولان، فإن روسيا في المقابل تطمح إلى تثبيت هذا الاتفاق من خلال عودة الجيش السوري لإمساك المناطق السورية المحاذية للجولان، ومن دون أي وجود إيراني، وهذه نقطة تقاطع روسية إسرائيلية، وتستجيب لمسار إعادة تأهيل النظام السوري إقليميا ودوليا.

في المقابل تبدو إيران في موقع لا تحسد عليه، كما أنّ حزب الله يتحسس مخاطر وتداعيات خطوة الانسحاب من سوريا على سيطرته وتحكمه بإدارة ملف الحدود مع إسرائيل، لذا هو يدرك أنّه بات أمام خيارات حاسمة ستفرض عليه في المستقبل القريب. فالتحصن في لبنان كإستراتيجية معتمدة من قبله اليوم، باتت مشروطة بالمحافظة على قدر مهم من الثقة مع الجانب الروسي، فإسرائيل التي نجحت إلى حدّ بعيد في بناء الثقة مع روسيا في الشأن السوري المتصل بأمنها، تبدو اليوم أكثر اطمئنانا على هذا الصعيد لمستقبل ترسيم الحدود مع لبنان، لا سيما أنّ التقاطع الروسي الأميركي يرتكز في ملف حدود إسرائيل وأمنها، على المطلب الإسرائيلي، وهذا ما يجعل لبنان أمام خطر أن يبقى خارج أي حماية دولية فيما لو بدا الموقف اللبناني غير مهتم بترتيب ملف حدوده مع إسرائيل، وغير متجاوب مع العرض الإسرائيلي الذي يبدو قويا طالما أنه يبدي استعدادا لحسم هذا الخلاف الحدودي مع لبنان وانطلاقا من مزارع شبعا بعد حسم هويتها بين لبنان وسوريا.

لا يمكن النظر إلى هذا الحراك الممتد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، على أنه مشهد مكرر، بل تتقاطع مصادر سياسية لبنانية وأخرى دبلوماسية غربية، على أن الاتفاق في الجنوب السوري الذي يُصاغ اليوم بإشراف روسيا، لن يكون منفصلا عن الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي هو ليس منفصلا عن تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا أولا وفي لبنان تاليا. وإيران لن تقبل بأن يتم الاستفراد بها في هذين البلدين بسهولة، لذا لا يمكن الحديث عن الوصول إلى ما يؤشر على أن الطموحات الإسرائيلية بشأن الترتيبات الأمنية على حدودها الشمالية تسير بخطى ثابتة وراسخة، وإن كان الإطار العام قد جرى رسمه دوليا وبرعاية أميركية-روسية، فأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، الذي يتحسس مخاطر انسحاب حزبه والميليشيات الإيرانية من سوريا بعدما دفع الغالي والنفيس من أجل بقاء النظام السوري، أعلن في خطابه الأخير بمناسبة يوم القدس، أن أحدا لا يستطيع فرض الانسحاب عليه من سوريا إلا الرئيس بشار الأسد، وهذا الموقف جاء إثر مناوشات وقعت بين حزب الله والقوات الروسية في مناطق سورية في القلمون القريبة من الحدود مع لبنان، وفي ظل مسار روسي يتضح يوما بعد يوم، يدعو إلى سحب الميليشيات الإيرانية من سوريا.

الخيارات تضيق أمام إيران وحزب الله، وهي تتركز اليوم بين خيار الهروب إلى الأمام عبر فتح مواجهة عسكرية مع إسرائيل، يدرك الجميع أنها لن تكون محصورة في سوريا بل ستشمل لبنان، أو خيار تقديم التنازلات بما يضمن تنفيذ معظم الشروط الإسرائيلية وهذا أيضا دونه مصاعب على حزب الله وإيران فيما لو سلما بضرورة الالتزام بموجبات إستراتيجية تتصل بالإقرار الرسمي بأمن إسرائيل على حدودها الشمالية.

الرئيس نبيه بري الذي نجح في فترات سابقة في أن ينقل على طريقته وجهة النظر الإيرانية في لبنان إلى من يعنيهم الأمر دوليا، حرص على أن يؤكد قبل أيام وفي موقف غير مسبوق، أن انسحاب حزب الله وإيران من سوريا لن يتم قبل تحرير سوريا، وهو موقف قرأه بعض المراقبين على أنّه يعكس حالة الضيق الإيراني من الضغوط الدولية والإقليمية في سوريا، لكن من جانب آخر فإنّ بري الذي يحمل رسالة إيرانية في هذا الموقف ولحزب الله بطبيعة الحال، يسعى إلى عدم الربط بين أي اتفاق بين جنوب سوريا وجنوب لبنان، حتى لو أدى ذلك إلى إبقاء ملف الحدود مع إسرائيل معلقا مع مشروع استخراج الغاز الذي علّق الرئيس بري عليه الآمال لمستقبل لبنان الاقتصادي.

١٢ يونيو ٢٠١٨

١٢ يونيو ٢٠١٨

عاد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة، من بوابة موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، حيث اتخذ إجراءات ضد مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، على خلفية ما قال إنه تدخّل المفوضية لإقناع اللاجئين السوريين بعدم العودة إلى المناطق التي يعتبرها باتت آمنة في بلدهم. وكشف هذا الموقف الجديد القديم للوزير، مجدّدا، حجم ما يكنّه بعض اللبنانيين من مشاعر دفينة قد ترقى إلى العنصرية، فضلاً عن الموقف السياسي بدعم النظام، بغض النظر عن ارتكاباته بحق مواطنيه. كما كشف، مرّة أخرى، حجم التباين والخلاف داخل لبنان، على المستويات، الرسمي والسياسي والشعبي، حيال قضية اللاجئين، مع وجود نقطة تقاطع بين الجميع تقريباً على ضرورة عدم توطين اللاجئين في لبنان، ومدى العبء الكبير الذي يتحمّله لبنان تجاههم في ظل أزمته الاقتصادية والحياتية. وقد أكدت مواقف بعض القوى رفضها موقف باسيل، واعتبرته شخصياً، وهو ما عبّر عنه وزير شؤون النازحين، معين المعربي، الذي ذهب إلى حد الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات على باسيل، واتهمه بنوع من الانفصام، كما عبّر عنه مستشار رئيس الحكومة، سعد الحريري، الذي قال إن موقف باسيل لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية. كما شنّ بعض زملاء باسيل في الحكومة هجوماً عليه على خلفية الإجراءات التي اتخذها بحق مفوضية اللاجئين في وزارة الخارجية، بعرقلة تجديد إقاماتهم في لبنان، وخصوصا هجوم وزير التربية مروان حمادة.

ليس موقف الوزير باسيل جديداً، ولن يكون الأخير، فهذه نظرته هو وحزبه (التيار الوطني الحر) إلى مسألة اللجوء السوري منذ اليوم الأول لوصول دفعات لاجئين إلى لبنان، وقد رفض الوزير وحزبه في حينه إقامة مخيمات لهم على الحدود، بإدارة الأجهزة الأمنية اللبنانية وإشرافها، متذرّعين في حينه، بالخوف من تحوّل تلك المخيمات إلى معسكرات للجيش السوري الحر، فكانت النتيجة تسرّب مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى الداخل اللبناني، والإقامة في مناطق مختلفة ومتفرقة، ومن دون ضوابط، ثم جاء اليوم الذي بدأ الحديث فيه عن عبء اللجوء السوري على لبنان، وعلى بنيته التحتية، وعن كونه عنصرا منافسا في مجالات الحياة المختلفة. وهي المشكلة التي تسببت بها مواقف القوى السياسية التي رفضت في حينه إقامة مخيمات اللجوء عند الحدود.

جعل هذا الواقع أطرافا سياسية، تتناول مسألة اللجوء السوري إلى لبنان من زاوية غير إنسانية، بل من زاوية المصلحة السياسية والانتخابية، فتمّ شن الحملات الإعلامية على اللجوء السوري عند كل استحقاق انتخابي أو غير انتخابي. وراحت وسائل إعلامية ومواقف سياسية تسوّق مسألة إرهاق اللجوء السوري كاهل المواطن اللبناني، ثم راحت تطلق صيحات التخويف من مسألة توطين السوريين في لبنان، مقدمة لاتخاذ إجراءات قاسية وصعبة بحق اللاجئين، منها فرض مبالغ كبيرة على الإقامات، ومنعهم من العمل، وعدم السماح لأي منهم بالعودة إلى لبنان في حال مغادرته لأي سبب، فضلاً عن الملاحقات الأمنية، وفبركة الاتهامات والتضييق عليهم في مختلف المجالات والميادين، للضغط عليهم للعودة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سورية، على الرغم من وجود مخاطر تحدق بكثيرين منهم.

عاش اللاجئون السوريون تحدّيات كثيرة في لبنان، وهم باتوا عرضة لضغوط مباشرة وغير مباشرة كثيرة لدفعهم للعودة، وبعضها يهدف إلى إجبارهم على عقد "مصالحات" مع النظام، كجزء من التسليم بانتصاره وهزيمة المعارضة، لأن أغلب اللاجئين السوريين في لبنان محسوبون، بإرادتهم أو من دون إرادتهم، على المعارضة. وهكذا ينتقل هؤلاء الناس في لبنان من تحدّ إلى آخر، وهكذا تعود لعنة اللجوء تطاردهم في ظل صمت من المجتمع الدولي حيال ما يجري بحقهم، وصولاً إلى تجرؤ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، على مواجهة مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءاتٍ بحق أفرادها، وليس فقط اتخاذ إجراءات بحق اللاجئين، وإذا ظهرت هذه المفوضية عاجزةً عن حماية أفرادها، فكيف بها ستكون قادرةً على توفير الحماية للاجئين؟ وإذا كان هذا اللاجئ عرضة لكل هذه الإجراءات في بلد اللجوء المفترض أن يؤمّن له الحد الأدنى من الحقوق المشروعة، فكيف سيكون مصيره أمام نظام يتوعده ويعتبره خائناً وخارقاً للقوانين؟

مؤسفٌ أن حالة الانقسام التي يعيشها لبنان، وحجم التنازلات التي قدّمها الفريق الذي كان يعلن نفسه متضامناً وحامياً لحقوق اللاجئين، تركتهم من دون سند حقيقي، ولذلك هم اليوم يواجهون تحدّياً جديداً قد يشكّل خطراً فعلياً محدقاً على حياتهم وأمنهم، إذا ما استمرت الإجراءات التي تهدف إلى إعادتهم كرهاً إلى حيث فرّوا من الموت المحتوم.

١٢ يونيو ٢٠١٨

١٢ يونيو ٢٠١٨

يمكننا تلخيص أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج السورية في ثلاث نقاط على النحو التالي:

1- مع مغادرة وحدات حماية الشعب هذه المدينة الاستراتيجية وتركها أسلحتها، ينتهي وجود هذا التنظيم الذي يعتبر ذراعًا لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، في منطقة غربي الفرات.

وبذلك يتلاشى حلم قادة وحدات حماية الشعب في تأسيس "حزام كردي" يصل إلى البحر الأبيض المتوسط.

2- بعد فترة طويلة من التردد، وافقت الولايات المتحدة على الطلب الملح لتركيا، وفضلت واشنطن في الخيار ما بين تركيا ووحات حماية الشعب، حليفتها القديمة.

وهذا أظهر أن واشنطن قادرة على اتخاذ موقف تصالحي أكثر إزاء المشاكل الأخرى، التي تثير أزمات بين الولايات المتحدة وتركيا.

فعقب التوصل إلى اتفاق بخصوص مدينة منبج مباشرة فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا حول تنظيم "فتح الله غولن" في الولايات المتحدة.

وتنتظر أنقرة الآن أن تتصرف واشنطن بشكل أكثر تفهمًا في القضايا الحساسة الاخرى (وفي مسألة تسليم مقاتلات إف-35 إلى تركيا).

3- بدأ تطبيق خطة تركيا بخصوص مدينة منبج في نهاية المطاف، وإن جاء ذلك متأخرًا. مع أنه إلى ماقبل بضعة أسابيع فقط كادت القوات التركية والأمريكية تصل حد الاشتباك في منبج.

وهذا ما يؤكد أن أصعب وأعقد المسائل يمكن وضعها في مسارها الصحيح عن طريق الدبلوماسية والحوار..

لكن اتفاق منبج هو بداية طريق جديد. هناك الكثير من الأسئلة تنتظر إجابة عنها.. هل ستتجه وحدات حماية الشعب بعد انسحابها من منبج إلى "الكانتونات" في شرقي الفرات؟ ماذا عن مستقبل المقاتلين في شرقي الفرات (تشير تقديرات إلى أن عددهم ما بين 50 ألف و60 ألف)؟ كيف سيُحدد مصير تلك المنطقة؟

ولهذا فإن الشكوك وعدم الثقة بالجانب الأمريكي لم تتلاشَ بعد. لكن الآن لدى الطرفين إرادة البحث عن حل عبر التوصل إلى اتفاق، وهذا بحد ذاته تطور هام..

نظرة الشارع التركي

أجرت جامعة "قادر خاص" استطلاعًا في تركيا، أظهر سلبية نظرة الشارع في البلاد إلى الولايات المتحدة.

فقد بلغت نسبة من يعتبرون الولايات المتحدة في طليعة "البلدان التي تشكل تهديدًا على تركيا" 60%.

وبحسب الاستطلاع يعتبر 38.9% من الشارع التركي الولايات المتحدة "بلد لا يؤمن جانبه"، و16.2% "عدوًّا". في حين أن 11.4% فقط يعتبرون الولايات المتحدة "شريكًا استراتيجيًّأ" و3% "حليفًا"، و1.1% "صديقًا".

فكيف سيكون تأثير المصالحة الجديدة التي يؤمل أن تبدأ مع اتفاق منبج، على آراء الشارع التركي بخصوص الولايات المتحدة؟