٦ أغسطس ٢٠١٧

٦ أغسطس ٢٠١٧

يظهر مقاتلو حزب الله في عملية عرسال في زي عسكري شبه نظامي، قد يشتبه البعض بهم فيظنهم جنودا في قوات نظامية في لبنان، تقود عملية عسكرية لإخراج مسلحين من مناطق حدودية، ولكن الجيش النظامي في لبنان لم يكن مؤهلا لا فنيا ولا عسكريا، ولا حتى عقائديا للقيام بعملية كهذه ضد مقاتلين جهاديين محترفين، متحصنين في الجبال.

فالجيش اللبناني اقتصر دوره، في السنوات الاخيرة، على القيام بدور قوات الفصل بين المتحاربين، كما حصل عند احتلال «جيش حزب الله» لبيروت، أو كما يحصل دائما بين المقاتلين العلويين والسنة، في منطقة التبانة وجبل محسن في طرابلس، وإذا تصدى بنفسه لعملية عسكرية، فإنها غالبا ما تكون عملية محدودة من مهام قوات شرطية، أو أمن داخلي، وغالبا ما يخفق بدون مؤازرة من الميليشيات الطائفية الحزبية، كما حصل في الهجوم على مقر الشيخ الأسير في صيدا، عندما قاد مقاتلو حزب الله الهجوم، ولعلنا نذكر أن آخر عملية عسكرية حقيقية تصدى لها الجيش اللبناني، كانت في مخيم نهر البارد الفلسطيني، وقد كللت بفشل باهر، إذ أخفق الجيش اللبناني في السيطرة على المخيم القديم، بعد ثلاثة أشهر من المعارك والقصف، واكتفى بحصاره بعد أن عجز عن دخوله، هذا الحصار الذي تمكن مقاتلو فتح الاسلام بسهولة من اختراقه، عندما قرروا مغادرة المخيم في عملية فجائية، ليخرجوا ويختبئوا بعدة مواقع من جبال الضنية حتى عين الحلوة، عدا من اعتقل منهم بالصدفة وقتل كالقيادي المكنى «أبو هريرة».

كما باقي الأجهزة الأمنية في لبنان الخاضعة للمحاصصة، فإن الجيش ومحكمته العسكرية وجهاز مخابراته، خاضعة لنفوذ الضباط الموارنة والشيعة، وقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات من نصيب القوى السياسية السنية، مقابل هيمنة أخرى للقوى الشيعية على الأمن العام، الذي يتحكم بالمنافذ الحدودية وشؤون الاجانب، لذلك فالجيش في لبنان يمكن اعتباره «صيغة توفيقية»، أمكن من خلاله لحزب الله وحلفائه من التيار العوني، ان يسطوا على أكبر تشكيل عسكري رسمي في البلاد، واستخدامه للهيمنة تحت شعاره ومسماه «الوطني». ليس هذا جديدا في بلد معروف بانقسامه الطائفي الحاد كلبنان، لكن الجديد ربما، هو القبول بل التأييد الحاصل من ممثلي السنة في العملية السياسية في لبنان، فالحريري وباقي الشخصيات السنية التي تتولى مواقع رسمية، تعلن تأييدها ومباركتها لكل عملية يقوم بها الجيش والقوى الامنية في مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، رغم كل الدلائل الواضحة على ان هذه التحركات حولت الجيش إلى فصيل عسكري تابع لحزب الله، ينفذ اجندته، يقاتل حسب اولوياته، بل يعذب المعتقلين ويشتمهم طائفيا، نيابة عن حزب الله! ورغم ظهور أصوات حقوقية سنية، أو شخصيات قيادية ترفض هذه الهيمنة لحزب الله على مؤسسات الدولة اللبنانية، كاللواء أشرف ريفي، فإن القوى السنية الاخرى تبدو مستكينة تماما، أو أنها غادرت الاستكانة لمرحلة التأييد والتضامن مع الأجندة المؤيدة لحزب الله والاسد في لبنان، ليتحول وجود هذه القوى السنية في لبنان لديكور في حكومة توافقية شكلا، تجعل حزب الله وحلفاءه قادرين على حكم كل لبنان باسم هذه «المؤسسات الوطنية»، فالطائفة لكي تسود في بلادها، تحتاج دوما لمن يمنحها عباءة الشرعية الوطنية، تماما مثل حالة الجيش والقوى الامنية في لبنان، وكما العراق وسوريا أيضا.

٦ أغسطس ٢٠١٧

٦ أغسطس ٢٠١٧

ترتسم في الميدان السوري تحالفات موضعية أو تفاهمات، بين دول، تؤسس لمرحلة جديدة في الصراع الدائر على بلاد الشام. وقد تختزل هذه التحالفات والتفاهمات في جانب منها معادلات جديدة، تتولى واشنطن وموسكو توزيع أدوار اللاعبين الإقليميين فيها، وتشكل مؤشراً إلى تموضع جديد في التنافس على النفوذ.

آخر مظاهر التفاهمات الجديدة هو دخول روسيا على خط الاتفاق لإقامة منطقة ثالثة لخفض التصعيد في شمال حمص، بعد اتفاق منطقة الجنوب الغربي الذي كان أنجزه الجانبان الروسي والأميركي بالتفاهم مع الأردن وشاركت فيه إسرائيل عن قرب، وبعد اتفاق خفض التوتر في الغوطة الشرقية. الجديد في الموقف الروسي إصراره على أن تكون مصر، بدلاً من تركيا، ضامنة للاتفاق في شمال حمص التي بدأ سريان وقف النار فيها. الحديث جار نتيجة ذلك على إدخال قوات مصرية تساهم في إقامة نقاط تفتيش ومراقبة كما يقضي اتفاق مناطق خفض التوتر. المفاجئ أن مصر لم تكن طرفاً في اتفاق روسيا وإيران وتركيا على مناطق خفض التصعيد في آستانة مطلع أيار (مايو) الماضي.

لدخول مصر دلالات. فهي على تعاون مع النظام السوري، وعلى تحالف وثيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، في موقف الدول الأربع من قطر ومطالبة الدوحة بوقف دعمها المنظمات الإرهابية. ولعل الدور المصري يعطي القاهرة موقعاً في البحث عن الحلول في سورية، عندما يحين وقتها، ويتيح لها إدخال قوات سيحتاج إليها المجتمع الدولي لتثبيت هذه الحلول. ويضاف إلى خصومة مصر مع قطر الخصومة الشديدة مع تركيا، التي تستمر بدعم «الإخوان المسلمين» في مصر. قد يسأل سائل عن سبب تفضيل موسكو القاهرة على أنقرة لرعاية اتفاق شمال حمص على رغم أن خلاف الرئيس رجب طيب أردوغان مع واشنطن يتصاعد ما جعله يطلب صفقة صواريخ «أس 400» من موسكو. إلا أن الجانب الروسي يسعى إلى التوازن في علاقاته الإقليمية، ويفضل حضور دولة مثل مصر سياسياً وعسكرياً، لأن نشره الشرطة العسكرية الروسية في الجنوب وفي دمشق وفي حلب على رمزيته، بات يحمل أخطاراً بقدر تعبيره عن النفوذ لأن انفلاش مراقبيه يعرضه للانتقام. والاستعانة بقوات تركية مرفوض من النظام، خصوصاً أن لأنقرة قوات في الشمال متنازع على دورها... أما سياسياً فإن القاهرة تطمح إلى نقل الحريق السوري من أروقة الديبلوماسية الدولية إلى الجامعة العربية. وقد يروق هذا التوجه لموسكو لأنه يؤدي إلى وضع قرار مجلس الأمن الرقم 2254، لا سيما مبدأ الحكم الانتقالي، جانباً.

ومن مظاهر التفاهمات الجديدة، ما آلت إليه المعارك في منطقة القلمون الشرقي (جرود عرسال)، التي خاضها «حزب الله» ضد مسلحي «جبهة النصرة» التي لكل من تركيا وقطر حصة كبرى فيها. وهي معارك سبقها تفاوض وأنهاها التفاوض نفسه، الذي رعته كل من إيران وقطر وتركيا، وفق الاتفاق الذي شهدنا أمس آخر فصول تنفيذه، بانتقال مسلحي «النصرة» إلى إدلب، ومعهم نازحون، والإفراج عن أسرى الحزب. فمنذ أشهر ترتسم في الميدان السوري معالم التحالف الثلاثي الإيراني التركي القطري. تقاطعت مصالح الدول الثلاث على رغم اختلاف مواقفها الأصلية في سورية، لأسباب تتعلق بمواقعها وخصوماتها في الميدان الإقليمي الأوسع. تركيا وإيران تقاربتا على تزايد عوامل الخصومة مع أميركا، ولدعم الأخيرة الأكراد. وطهران والدوحة تجمعهما الخصومة الشديدة مع دول الخليج والسعودية. فرض كل ذلك تعاوناً وثيقاً في سورية، ولعبت طهران ومعها «حزب الله»، والدوحة بدالتها (مع تركيا) على «النصرة» وفصائل سورية أخرى تتحلق حولها، دوراً رئيساً في اتفاقات عدة لتبادل أسرى وجثث وانتقال سكاني (الزبداني وكفريا والفوعة) والإفراج عن قطريين خطفوا في العراق، ما سهل التواصل على الأرض بين بعض هذه الفصائل و «حزب الله» (سرايا أهل الشام والنصرة عبر بعض القنوات) بدأ منذ أكثر من سنة. فشل التفاوض في تجنيب الميليشيات المتصارعة، والحليفة لكل من هذه الدول، القتال، ولم تجد الأخيرة حرجاً في تركها تتقاتل، لتتلقف النتائج وتغلب الاتفاق. فالتعبئة الأيديولوجية لدى «النصرة» حالت دون إدراكها تفهم أنقرة والدوحة لحاجة طهران إلى تنظيف القلمون الشرقي، في سياق تقاسم النفوذ في الملعب السوري. ومع أن بعض اللبنانيين رأى في ما حصل مسرحية، فإن مصالح الدول لا تقيم وزناً لخسائر الأرواح. انتهى الأمر بتكريس تعاون الدول الثلاث، واستفاد لبنان بالتخلص من كابوس على حدوده.

يبقى انتظار كيفية تعامل التحالف الثلاثي مع الاعتراض الأميركي على تكريس إدلب منطقة نفوذ لـ «النصرة».

٥ أغسطس ٢٠١٧

٥ أغسطس ٢٠١٧

تتشابه أجندة كل من ميليشيات «حزب الله» و «هيئة تحرير الشام»، أو «جبهة النصرة» سابقاً، في سورية، وإن اختلفت التبعية والتوظيفات، إلا أن النتائج المأمولة من كليهما تقضي بتفشيل الحراك السوري الذي قام من أجل الحرية والديموقراطية وحقوق المواطنة، وإقامة ما يسعى إليه كل طرف منهما. الجمهورية الإسلامية في إيران أولهما، تحت ما يسمى دولة «ولاية الفقيه»، والآخر «الإمارة الإسلامية»، التي تتبع «القاعدة»، أي أن كليهما يشتغل لأجندة لا علاقة لها بجغرافية سورية المعروفة، ولا بأجندة السوريين، أو بالمقاصد الأساسية التي اندلعت من أجلها ثورتهم، في أواسط آذار (مارس) 2011.

وفقاً لذلك سعى الطرفان، منذ بداية انخراطهما في الصراع السوري، إلى تغليب الصراع العسكري على السياسي، بل تحويل الصراع كلياً إلى صراع عسكري برداء طائفي، أو صراع طائفي بأدوات عسكرية، ما كان من شأنه صياغة مشهد الحرب في سورية على انها حرب سنية- شيعية، الأمر الذي منح النظام فرصة التلاعب بالصراع السياسي، وزعزعة صدقية الثورة، علماً أن تدخل «حزب الله» كان منذ الأسابيع الأولى لانطلاقة احتجاجات السوريين، بينما بدأت مفاعيل ظهور «النصرة» في سورية في نهاية عام 2011.

فمن جهته، فإن «حزب الله» الذي لا يرى في لبنان دولة مستقلة، وإنما جزءاً من الدولة الإسلامية الكبرى التي يحكمها «الولي الفقيه»، الذي تمتد ولايته بامتداد المسلمين، يعمل ضمن هذه العقائدية أيضاً في سورية، وهو لا يختلف في عقائديته تلك عن «جبهة النصرة»، التي لا تعترف أيضاً بحدود الدولة السورية، ولا بأهداف ثورتها، وهو ما أعلنه أمير «جبهة النصرة» ابو محمد الجولاني (في تموز/يوليو 2014) عند إعلان إقامة إمارة إسلامية على أرض الشام، مؤكداً أن جبهته «لن تسمح للمشاريع العلمانية والانبطاحية والخارجية» بأن تقطف ثمار الجهاد في سورية.

لا يجتهد الطرفان (الحزب و «النصرة») في اختراع مبررات لاستمرار الصراع في سورية للإطاحة بأي بارقة أمل قادمة، سواء عبر المفاوضات في جنيف أو آستانة، أو عبر اتفاقات الولايات المتحدة - روسيا فوق التفاوضية، كما حدث في اتفاق جنوب غربي سورية، بل يتابعان معاركهما المفتعلة، كما حدث في جرود عرسال، لتثبيت وجودهما، أو وجود الأطراف التي تقف خلفهما، في المفاوضات الدولية من جهة، ومتابعة مخططاتهما في عملية التغيير الديموغرافي، التي بدأت من حمص، واستمرت في ريف دمشق وإدلب وحلب، والآن في جرود عرسال، وفي جميعها كان لـ «حزب الله» و«النصرة» يد واضحة قبل عقدها، بصناعة مسببات الاقتتال، وأثناء العمليات القتالية الوحشية، ثم عبر الحصار، وصولاً إلى إجراء المفاوضات وتالياً التهجير والتغيير الديموغرافي المنشود لكليهما.

ولعل قراءة في اتفاق وقف إطلاق النار في عرسال، وما يترتب عليه من نتائج على كلا الطرفين، تبين مدى التفاهمات التي تجمع بينهما، في التوظيف والأجندة وإلحاق الأذى بثورة السوريين وشعب سورية عموماً.

على ذلك يبدو أن «حزب الله» يريد إعادة الاعتبار لوجهه اللبناني، بعد أن فقده كلياً من خلال تبنيه الصريح لمشروع «ولاية الفقيه» في سورية، وهو الذي أجّج مخاوف اللبنانيين الذين يدركون أن مشروع «ولاية الفقيه» لن يتوقف عند المهمة العسكرية للحزب في سورية. بل يعتقد بأن لزاماً عليه أن يصنع انتصاراً للحاكم وصاحب الزمان «الوليّ الفقيه» في مكان اقامته لبنان، ومن أجل تخفيف حدة تلك المخاوف أراد الحزب أن يصور نفسه كـ «المخلص» للبنانيين، المتأزمين من وجود «النصرة» على حدودهم وداخلها، وكذلك أن يتجاوب مع تلك الأصوات المنزعجة من تزايد عدد اللاجئين السوريين في لبنان، فكانت المعركة مع «النصرة»، ثم المشهد العنيف، لينتهي باتفاق وقف النار وخروج المقاتلين ومعهم بضعة آلاف من اللاجئين، الذين اشتدت عليهم الحياة وتساوت مع الموت المنتظر في إدلب، حيث «النصرة» وما ينتظرها أو في القلمون حيث النظام وعقوباته التي لا تتوقف.

على الجهة المقابلة كان لا بد من طرف آخر في الاتفاق وهو «النصرة» التي تحتاج هي الأخرى لفك الحصار عن مقاتليها، وزيادة أعدادهم في إدلب، إضافة إلى سعيها الى ايجاد حاضنة شعبية، كي تؤكد للمجتمع السوري قبل الدولي: أن مناطق «النصرة» قابلة للحياة، وأن الدرع البشرية كبيرة جداً، متوهمة بذلك أنها ستحصن سواد المنطقة من الضربة القادمة تحت مسمى الحرب على الإرهاب.

هكذا يعمل كل من «حزب الله» و «النصرة»، وفق مقتضيات الجهة الداعمة، أو الموظفة، أو الممولة، التي تبدو على ما يظهر متضررة من التوسع الحاصل في الاتفاقات فوق التفاوضية، في جنيف وآستانة، والتي تعقدها موسكو، تارة مع الإدارة الأميركية، وأخرى برعاية مصرية، وقادمة تخطو باتجاه تركيا، وكلها بعيدة من المحور الإيراني، الذي يرى نفسه أكثر وضوحاً في مرآة متعاكسة، ما بين «حزب الله» و «النصرة»، رغم اختلاف الوجهة الوظيفية، وتناغم الهدف في هدم أي مشروع لدولة ديموقراطية، تهدد المشاريع الإسلاموية السنّية منها والشيعية، التي تخدم أجندات خارجية، ولا تمت بصلة الى ثورة السوريين، وتطلعاتهم الى الحرية والمواطنة والديموقراطية.

٥ أغسطس ٢٠١٧

٥ أغسطس ٢٠١٧

يردد أهالي القوقاز، جنوب روسيا الاتحادية، مثلاً شعبياً ينطبق على المرء الذي يغضب نتيجة عجزه، فيقولون: «لا تلعن المرآة لأنها تريك وجهك الحقيقي»، وهو ما ينطبق الآن على غضب الروس، العاجزين على ما يبدو عن الرد بالمثل على العقوبات الأخيرة التي فرضها الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، فقد تحولت العقوبات إلى مرآة جعلت موسكو تتلمس من جديد ضعفها، بعدما حاولت في السنوات الأخيرة التصرف بمظهر القوي، وقامت بالالتفاف على أزمتها الداخلية وتصديرها إلى الخارج من خلال توترات إقليمية ودولية أمنت لها دوراً على الصعيد الدولي، لم يكن ليستمر لولا سياسات الانكفاء التي تبناها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فقد أدت العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية إلى توتر روسي واضح في التعامل مع تداعياتها، وقطعت الشك باليقين بأن فرص التوافق مع واشنطن بدأت فعلياً بالتلاشي، خصوصاً بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع على مشروع العقوبات التي أقرها الكونغرس.

فبالنسبة للروس، كشفت العقوبات عن موقف المؤسسة الأميركية الفعلي الرافض لتحسين العلاقات معهم، وقطعت الطريق على رهانات الكرملين في قدرة البيت الأبيض على إمكانية التوصل إلى تفاهمات استراتيجية مع موسكو، فقد تلقت محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استثمار علاقته الخاصة مع الرئيس الأميركي ضربة موجعة قضت على الأهداف التي سعى لتحقيقها من خلال هذه العلاقة، والتي راهن من خلالها على إمكانية اعتراف واشنطن بدور لبلاده في القضايا الدولية، ما يتيح أمامها العودة إلى توازن القطبين، أو إلى عالم متعدد الأقطاب. ولكن العقوبات التي وصفها بوتين بالوقحة كانت الرسالة الأميركية الأكثر صرامة لموسكو لكي تغير سلوكها، إذ تعاملت معها كما تم التعامل مع دول مارقة، مثل إيران وكوريا الشمالية، الأمر الذي لم تستسغه القيادة الروسية، ولا النخب السياسية والفكرية والإعلامية، التي عكفت منذ فترة على تعزيز التطلعات القومية الشوفانية داخل مجتمع الروس، ونجحت في إعادة الترويج لفكرة الغرب المعادي للأمة الروسية، حيث يمكن وضع تصريح وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق، بعد أن اعتبرت «أن الأحداث الأخيرة تشهد على أن العداء لروسيا، والسعي إلى المواجهة، متجذران بشكل راسخ في بعض الأوساط المعروفة في الولايات المتحدة».

بدوره، لم يستطع قيصر الكرملين فلاديمير بوتين ضبط ردة فعله، وعلى الرغم من حرصه الدائم على الحفاظ على صورة القائد القادر على استيعاب الصدمات، فإنه في أول تعليق له على العقوبات، بدا منفعلاً، وقال: «نتصرف بشكل متحفظ جداً، وفي منتهى الصبر، لكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأنه من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا». ولم يتأخر بوتين بالطلب من وزارة خارجيته إنهاء خدمات 755 دبلوماسياً أميركياً وموظفاً محلياً يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية الأميركية، ما يعني خفض حجم التمثيل الأميركي في روسيا إلى 455 فرداً.

ولم يعد مستبعداً أن تشعل العقوبات الأميركية فتيل مواجهة أميركية - روسية غير مباشرة في عدة أماكن من العالم، فالرد الروسي الاستراتيجي على واشنطن سوف يتبلور سريعاً، وفي عدة اتجاهات، حيث من الممكن أن تلجأ موسكو إلى التصعيد في أوكرانيا، للضغط على الأوروبيين العالقين بين معضلتين؛ الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في القارة الأوروبية من جهة، ومن جهة ثانية حماية إمدادات الطاقة من روسيا. في المقابل، ستحاول طهران استثمار الغضب الروسي، من خلال تعزيز الشراكة معها في نزاعات الشرق الأوسط، وقد بدت ملامح هذا التوافق بعدما قامت موسكو باستقبال رجل إيران الأول في العراق، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتعاملت معه من موقع الحليف المؤثر في القرار السياسي العراقي، الذي دعاها إلى تعزيز وجودها السياسي والاقتصادي والعسكري في العراق. أما في سوريا، حيث تبرز التناقضات الروسية، فعلى الرغم من تدهور العلاقات مع واشنطن، فإن بوتين أكد أمس على تمسكه باتفاق الجنوب السوري لحماية أمن إسرائيل، لكن من المرجح أن تعيد موسكو النظر ببعض تفاهماتها مع واشنطن، وتسمح لطهران ونظام الأسد بالتصعيد العسكري للقضاء على ما تبقى من فرص لحل سلمي.

ترتفع في موسكو الأصوات المطالبة بالرد الحازم على واشنطن، وهي أقرب في لغتها إلى مفردات الحرب الباردة. ومع انتظار القادم من بلاد القياصرة، يبدو أن المنطقة مقبلة على مواجهات طويلة، تفرض على النظام العربي إعادة صياغة استراتيجياته في سوريا والعراق ولبنان، والتقليل من الرهان على موسكو، المستنزفة التي باتت شريكاً موضوعياً لطهران.

٥ أغسطس ٢٠١٧

٥ أغسطس ٢٠١٧

سنظل نقول إن العالم العربي بحاجة إلى ألف ثورة حتى نموت. وهذه حقيقة يجب أن نؤكدها في كل مرة نعود فيها إلى قضية الربيع العربي كي لا يعتقد البعض أننا فقدنا الأمل بالثورات. لكن، وعلى ضوء ما آل إليه وضع الثورات في سوريا واليمن وليبيا تحديداً، أليس من حقنا أن نتساءل: هل ثارت الشعوب في تلك البلدان من أجل التخلص من الطواغيت، أم إن هناك قوى إقليمية ودولية استغلت الثورات وعذابات الشعوب تمهيداً لإعادة استعمار المنطقة؟ قد يبدو هذا السؤال ضرباً من نظرية المؤامرة المتجذرة في اللاوعي العربي، لكن السؤال وجيه جداً بعد أن أصبحت تلك البلدان تحت الوصاية الإقليمية أو الدولية بشكل مفضوح.

لو بدأنا بسوريا: ماذا جنى السوريون من ثورتهم غير الظروف المأساوية التي أدت في نهاية المطاف إلى تدخل قوى إقليمية كإيران وإسرائيل ودولية كروسيا وأمريكا وفرنسا وغيرها لإعادة تقاسم النفوذ في سوريا ووضعها تحت الانتداب الدولي؟ هل يستطيع أحد أن ينكر تلك الحقيقة الصادمة الآن؟ ألم تصبح سوريا مستعمرة أو لنقل مستعمرات روسية وإيرانية وأمريكية وغيرها؟ ماذا نسمي عشرات القواعد الأمريكية والفرنسية والبريطانية والإيرانية والروسية والمحميات الإسرائيلية في سوريا الآن؟ ألا تمتلك أمريكا الآن مطارات عسكرية داخل سوريا؟ ألا تمتلك دول أوروبية كفرنسا وغيرها أيضاً قواعد عسكرية في سوريا؟ أليست المنطقة العازلة التي يتم الحديث عنها الآن في جنوب سوريا منطقة نفوذ إسرائيلية بالدرجة الأولى؟ وحدث ولا حرج عن الاستعمار الروسي الصارخ في سوريا بقيادة قاعدة حميميم في الساحل السوري التي أصبحت رمزاً فاقعاً للاحتلال الروسي لسوريا. وقد رأينا كيف أن وزير الدفاع الروسي يستقبل الرئيس السوري في القاعدة الروسية في سوريا كزائر. وقد عبر الرئيس السوري نفسه على الشاشات عن دهشته من وجود الوزير الروسي في سوريا من دون علم الرئيس السوري. وكي يخفي حرجه، خاطب الأسد وزير الدفاع الروسي قائلاً: «يا لها من مفاجأة سارة». كما شاهدنا الرئيس السوري قبل أسابيع أيضاً يزور قاعدة حميميم كما لو أنها أرض أجنبية. وكيف ننسى أن روسيا حصلت على امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في سوريا لربع قرن قادم؟ وقبل أيام فقط وافق مجلس الدوما (البرلمان الروسي) على بقاء القوات الروسية في سوريا لنصف قرن قادم. ماذا نسمي ذلك غير احتلال واستعمار؟ هل يكفي أن يوافق النظام على الاحتلال الروسي لسوريا كي تزول عنه صفة الاحتلال؟

لقد غدت سوريا بلداً متعدد الاحتلالات، فبالإضافة إلى النفوذ الروسي الصارخ على الأرض السورية، أصبحت إيران بدورها تسيطر على مناطقها الخاصة في سوريا بعد أن ربطتها برياً بالعراق ولبنان. وفي بعض المناطق السورية صرت ترى الإيرانيين أكثر مما ترى السوريين، فهو ليس فقط احتلالاً عسكرياً، بل صار إحتلالاً إحلالياً بحيث باتت بعض المناطق في ريف دمشق وكأنها قطعة من طهران.

أما اليمن فقد صار منطقة نفوذ إمارتية وسعودية وإيرانية وأمريكية بامتياز. هناك أيضاً تقاسم للنفوذ بين قوى كثيرة متداخلة ومتصادمة. اليمنيون أنفسهم يتهمون دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها باتت تسيطر على مناطق كثيرة في اليمن بما فيها الموانئ والمطارات، لا بل إنها منعت ذات مرة طائرة الرئيس اليمني من الهبوط في مطار عدن. وهي ماضية في تحويل اليمن إلى مستعمرة إمارتية حتى في محمية سقطرى البعيدة عن مناطق الحرب في البلاد. ولا ننسى المحاولات الجارية الآن لتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب مبدئياً وربما إلى عدة مستعمرات لاحقاً. هل تسعى السعودية بدورها إلى استقرار اليمن وإعادة الشرعية كما يزعمون، أم إن الهدف هو السيطرة على اليمن ووضعه تحت العباءة السعودية بالاشتراك مع جهات أخرى؟ باختصار شديد، لم يعد أحد يتحدث عن ثورة في اليمن، بل عن تقاسم نفوذ وتقسيم واستعمار مفضوح.

أما ليبيا فقد صارت ميداناً للصراع بين جهات كثيرة تسعى للهيمنة عليها وتقاسم ثرواتها. وقد غدا الليبيون المتصارعون على السلطة مجرد مخالب قط بأيدي جهات خارجية تستخدمهم للسيطرة على البلاد ووضعها تحت عباءتها. هل ستترك القوى الخارجية المتورطة في الصراع الليبي ليبيا لليبيين، أم إنها تدخلت أصلاً لوضع ليبيا تحت الانتداب والوصاية؟ ألم يقم الكثير من البلدان قواعده العسكرية على الأرض الليبية بمن فيهم الروس؟ هل جاء هؤلاء إلى ليبيا للسياحة، أم للبقاء فيها لوقت طويل كقوى استعمارية في إطار لعبة تقاسم النفوذ المفضوحة؟

ثارت الشعوب للتخلص من الطاغية المحلي، فجاءها طغاة أجانب. ثارت للتخلص من الاستعمار الداخلي، فعاد الاستعمار الخارجي. ثارت على الوكيل، فاصطدمت بالكفيل. هل تمتلك سوريا وليبيا واليمن سيادتها الوطنية الآن، أم صارت عملياً تحت الانتداب، إن لم نقل تحت الاستعمار؟ ماذا بقي من الثورات غير الاستعمار الجديد؟

٥ أغسطس ٢٠١٧

٥ أغسطس ٢٠١٧

هل هناك (سيناريو واحد) في كيف تنتهي الحروب الأهلية؟ أم أن هناك عدداً من السيناريوهات، يتدخل في حسم نتائجها عدد آخر من العوامل المتغيرة؟ وهل تاريخ الحروب الأهلية يسعفنا في رسم، ولو خطوط عريضة وإشارات، نستطيع معها التكهن بنتائج محددة لتلك الحروب الأهلية التي تخاض اليوم في فضائنا العربي؟ تلك أسئلة اجتهد كثيرون لمحاولة الإجابة عنها في السابق. فالحروب الأهلية في العصر الحديث كثيرة، ونتائجها مختلفة، وخضعت لدراسات علمية مكثفة، من الحرب الأهلية في اليونان كمثال، إلى الحرب الأهلية الإسبانية، إلى الحرب الأهلية في لبنان، إلى رواندا وباكستان وإندونيسيا، بل وحتى الصين وعدد آخر من حروب (الأهل) في القرن العشرين، وأخيراً في سوريا واليمن وليبيا والعراق في القرن الحادي والعشرين، وما ذكرت ليست الوحيدة في التاريخ الإنساني، هناك الكثير منها منذ فجر التاريخ، وحتى على الأقل الحرب الأهلية الأميركية. إنما السؤال ما هي العناصر الأشمل والمشتركة والجوهرية لتلك الحروب، خصوصاً في العصر الحديث؟ إنها في الغالب تشمل عدداً من العناصر المشتركة، منها خمسة عوامل رئيسية، تشكل قاعدة عامة لظاهرة الحروب الأهلية، من بين عوامل أخرى ثانوية.

أولاً: أن الحروب الأهلية تبدأ شرراً صغيراً في النطاق المحلي، وما أن تطول نسبياً في الزمن، وهو أمر لا مفر منه، حتى تصبح دولية، أو على الأقل إقليمية، في الحرب الأهلية الإسبانية، كانت إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية بجانب فرنسيسكو فرنكو (القومي المنشق على الحكومة اليسارية المنتخبة) إلى درجة أن الإيطاليين نقلوا بطائراتهم خمسين ألف جندي مغربي إلى إسبانيا دعماً لفرنكو، كما دعمه الكثير من الحكومات القمعية في أوروبا وقتها، على مقلب آخر دعم جوزيف ستالين (الاتحاد السوفياتي) وغيره من الحكومات، تحالف اليسار الإسباني (الديمقراطيين) باطناً وظاهراً، من المعدات الحربية، وخبراء عسكريين، إلى الاشتراك في المعارك، وكذلك حصل التدخل غير المباشر من عدد من الشعوب، إلى درجة أن ثمانمائة أميركي قتلوا في الصراع على الساحة الإسبانية، من جملة ثلاثة آلاف متطوع (القتلى أكثر من عدد قتلى الجيش الأميركي في حملة عام 2003 في العراق) رغم حياد الولايات المتحدة وقتها، وهكذا انتصر لفريق يوناني في الحرب الأهلية مباشرة بعد انتهاء الحرب العظمى الثانية مجموعة من الحكومات والأحزاب، وهو الجيش اليوناني المدعوم من الغرب، كما انتصر آخرون للفريق المضاد، الجيش اليوناني الديمقراطي الذي ناصرته عدد من دول أوروبا الشرقية، في حرب أهلية يونانية ضروس، أما في لبنان، فنجد أن التدخل الخارجي بدا واضحاً، فقد ساعدت إسرائيل فريقاً، وساعد بعض العرب فرقاء آخرين، بل انقسم العرب، فقد أمد نظام صدام حسين فريقاً بالمال والسلاح، كما أمد خصمه السياسي والآيديولوجي، حافظ الأسد فريقاً آخر بالمال والسلاح والرجال، وليس الصراع في اليمن أو سوريا أو العراق أو ليبيا اليوم خارجاً عن ذلك السياق العام (التدخل الإقليمي والدولي) فحرب (الأجانب) في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا ليس جديداً عن طبيعة الحروب الأهلية.

ثانياً: الحرب الأهلية تخلف دماراً هائلاً في المدن والقرى والأرياف، وتتسم بالضراوة والعنف والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، كما تُخلف مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمختفين قسراً، والقبور الجماعية، حصل ذلك في إسبانيا واليونان ولبنان، ويحصل اليوم في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، فهناك عشرات المدن التي هدمت على رؤوس سكانها، وهناك ملايين من المُهجرين والمشردين، والكثير من مظاهر المرض والجوع، وعشرات من القبور الجماعية التي سوف تبقى مختفية لعشرات من السنوات المقبلة، وتُكتشف على مر العقود. ويظهر أيضاً عدد من الجماعات (المنفلتة) القابلة للتأجير لمناصرة فريق أو آخر، كما يقوم «حزب الله» اليوم في كل من سوريا واليمن، وجماعات عراقية مسلحة ومبتزة.

ثالثاً: الحروب الأهلية تترك ندوباً غائرة على وجه المجتمع الذي تحدث فيه، وتبقى هذه الندوب لأجيال مقبلة، تحمل الكراهية والعداء والحقد والعنصرية بين مكونات المجتمع، وما أن تسقط الآليات الإكراهية للدولة بسبب تفسخها نتيجة الحرب الأهلية حتى يُخرج الناس أسوأ ما في النفس البشرية، فيصبح القتل على الهوية، ويحتل آخرون منازل الغير، وينهب آخرون المخازن، وتضعف أو تختفي القيم الإيجابية والإنسانية، وتتفتت العلاقات الأسرية، وتسود قيم الغابة والحيوانية لدى شرائح واسعة من المجتمع، وتستشري الثارات بين المواطنين، بل وتبقى لفترة طويلة من الزمن قابعة في نفسية الأفراد والجماعات، وحتى تُورث، سواء كانت ثارات من المنتصر ضد المهزوم، أو من المهزوم ضد المنتصر، أو ثارات بين القوى الاجتماعية المختلفة المتصارعة، يصبح بعدها النسيج الاجتماعي هشاً قابلاً للعطب في أي وقت وعلى أهون سبب.

رابعاً: يلعب (الدين) و(الطائفة) و(الحزب) أدواراً مهمة في الصراع، ففريق يتحزم بالدين، وأنه المدافع عنه ضد الفريق الآخر الذي يُتهم في الغالب بأنه (لا ديني)، رغم أن معظم الصراعات من المفاهيم الدينية (المذهب)، وآخر يتحزم بالطائفة، وثالث بالحزب في وقت من الأوقات يلعب الثلاثة دوراً مشتركاً، هكذا كان فرنكو مثلاً يرى أنه يدافع عن (الكاثوليكية) ويحمل لواء المسيحية المهددة، كما حمل «حزب الله» في لبنان أول شعارات تدخله في سوريا على أساس الدفاع (عن المراقد)، أما إيران فتتدخل لأن الحرب في سوريا من أهم مقدمات (ظهور الإمام الغائب)!، وهذا ما يحدث في اليمن، فالحوثي يغطي طموحه السياسي في الهيمنة على اليمن بأنهم (أنصار الله)، بالطبع يعني أن الفريق الآخر من (أنصار الشيطان)!

خامساً: تفقد الدولة كل عناصر استقلالها، فقد اضطر فرنكو مثلاً أن يرسل مئات المتطوعين من الإسبان للحرب بجانب قوات أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية، وقبول الكثير من (الخبراء) في مؤسساتها المختلفة، بل والاعتماد عليهم، ويفقد كل من العراق اليوم وسوريا واليمن وليبيا، قدراً من (السيادة) التي كانت تتمتع بها تلك البلدان قبل اندلاع الحروب الأهلية. كما أن هذه السيادة قد ترشح للزوال، فبقاء الحكم السوري مرهون برضا موسكو، كما أن بقاء الحكم في العراق مرهون برضا طهران، ويفقد لبنان مخبر الدولة، وإن بقي مظهرها، فقرار الحرب والسلام مع الآخرين مرهون بنائب الفقيه في الضاحية!

هذه العوامل الخمسة هي ما يجمع تشخيص الحروب الأهلية، ولكن ما هي النتائج المحتملة على المدى المتوسط؟ هنا ما يجب أن نتوقع، فأخذاً بتجارب كثيرة سابقة، وما تفرضه المستجدات التي تعمل آلياتها على إفراز نتائج محتملة في المستقبل، فإنه من الواضح أنه مهما طال الوقت، فإن التيارات المضادة لتحرر الشعوب واستقلالها سوف تفقد قدرتها على البقاء. لقد حكم فرنكو أربعين عاماً، ثم عادت إسبانيا لتعظيم آليات الديمقراطية وتعددية الأحزاب والمنافسة المفتوحة بين المختلفين السياسيين سلمياً، وهكذا حصل في اليونان في وقت أقصر، وذابت الطبقة السياسية القديمة في لبنان، وأصبح رؤساء الميليشيات في الغالب هم الحكام الجدد! الذين يعظمون الدستور وصناديق الانتخاب علناً، ويمارسون الطائفية وتعطيل الدولة عملياً، بسبب الظروف الطائفية في ذلك البلد. الدروس الأكيدة في نتاج الحروب الأهلية تؤكد حقيقتين؛ الأولى بمجرد نشوب الحرب الأهلية، فإن الأمور لا تعود أدراجها من جديد، وتفقد الدولة، حتى لو عادت استقلالها الحقيقي، والثاني أن أياً من الدول الخارجية التي تشارك في حرب أهلية بعيدة عنها تخرج بخفي حنين، أي خاسرة لا محالة. قد يطول الوقت لإنهاء الحروب الأهلية في منطقتنا، ولكن النتيجة (للعقلاء فقط) هي الدرسان السابقان!

آخر الكلام:

هناك على الإنترنت موضوع بعنوان (كيف تشعل حرباً أهلية في تسع خطوات) أقتطف منها: (مهما كانت الخلافات السياسية، فعليك بإضافة العامل الديني! وتحدث عن وحشية الأعداء، وقم بأفظع مما يفعلونه، ولا تصارح الشعب بحقيقة أهدافك، وعليك أن تطلق شرارة الحرب، والآخرون سوف يكملون المشوار... إلى آخره من التوصيات الشيطانية)!

٤ أغسطس ٢٠١٧

٤ أغسطس ٢٠١٧

«حزب الله» تنظيم ديني مذهبي لبناني، يلتزم عقيدة ولاية الفقيه. تأسس في 1982. أما «حزب العمال الكردستاني» فهو تنظيم كردي- تركي، أصوله ماركسية- لينينية وتشكّل في أواخر 1978. أعلن في بداياته أن هدفه بناء جمهوريات سوفياتية شرق أوسطية، ثم رفع شعار تحرير وتوحيد كردستان.

الأول ديني التوجه، يصر على التسويغ الشرعي لممارساته وتوجهاته، فيما الثاني علماني، كان يشدد على ضرورة محاربة الإمبريالية والصهيونية، ويرى فيهما أصل بلاء كل شيء. لكن على رغم هذا التباين الأيديولوجي بين الحزبين، فإن ما يجمع بينهما هو الكثير من الخصائص والتحالفات المشتركة، ما مكّنهما من أداء أدوار متكاملة من مواقع مختلفة، ضمن الاستراتيجية ذاتها.

ما يميّز الحزبين هو التنظيم الصارم، وعدم التساهل مع أي تباين داخلي، واعتماد التقية في حالات الضعف، واستثمار القوة بغطرسة متناهية بمجرد امتلاكها، هذا إلى جانب أسلوب إلغاء الآخر المختلف بكل الأساليب الممكنة، خصوصاً داخل المجال الحيوي نفسه، الشيعي بالنسبة إلى «حزب الله»، والكردي بالنسبة إلى حزب العمال.

كما يتشارك الحزبان في تجييش الأنصار بصورة مستمرة، والقدرة على التنظيم المجتمعي تحت مسميات كثيرة تتغيّر باستمرار، والتركيز على العناصر الهامشية، أو الأخرى التي تعاني ثقل ماضيها الإشكالي، لسهولة انقيادها.

هذا إلى جانب الديماغوجيا الإعلامية، والشعارات الهلامية، والحرص الدائم على الظهور بمظهر القوة التي لا تقهر.

إضافة إلى ما تقدم، يتقاسم الحزبان التوجه البراغماتي الذي يمكّنهما من تغيير المواقف بالسرعة المطلوبة، والتنصل من الالتزامات التكتيكية، وبناء التحالفات مع أي كان، طالما أن ذلك يعطي دوراً، ويتكامل مع أهداف الإستراتيجية العامة.

أما إذا انتقلنا إلى مستوى التحالفات السياسية، فسنلاحظ أن الحزبين كانا على علاقة وثيقة مع النظام السوري في إطار مشروع إقليمي بعيد المدى، قائم على التعاون والتنسيق إلى درجة توحيد المواقف بين هذا الأخير والنظام الإيراني منذ بداية المرحلة الخمينية.

فقد تمكّن حافظ الأسد «العلماني» من الدخول في حلف إقليمي غير مسبوق مع النظام الإسلاموي في إيران. وتمكّن بالتفاهم مع حليفه الجديد من استخدام الحزبين «حزب الله» و«حزب العمال» في مشروعه للهيمنة على لبنان، وإزعاج تركيا ضمن حدود المستطاع، مستغلاً المظلوميتين الشيعية والكردية، مع العمل في حالة «حزب العمال» على توجيه أنظار الكرد السوريين نحو ما وراء الحدود، وإخراجهم من معادلة المعارضة السورية. أما في حالة «حزب الله»، فكان العمل على سحب مشروع المقاومة من القوى اللبنانية الأخرى، وذلك تحسباً لاحتمالات مستقبلية كانت تعتبر بالنسبة إليه غير مطمئنة.

ومع الضغط الذي تعرض له حافظ الأسد من تركيا، اضطر إلى إبعاد عبدالله أوجلان في نهاية 1998 عن البلاد، لكنه لم يتخل تماماً عن ملف «حزب العمال»، فنسّق مع الحليف الإيراني، ليتابع الأخير الملف، استعداداً لما ستسفر عنه الأيام.

ومع مجـــيء بشار الأسد، فقد النظام السوري القدرة على التحكّم بالتحالفات والموازين، فأصبح منقاداً لما يراه الحليف والراعي الإيراني، حتى أصبحت صور حسن نصرالله تنافس صور بشار نفسه في قلب دمشق.

ومع سقوط النظام البعثي في العراق، سارع النظام البعثي «العلماني» في سورية إلى التنسيق الكامل مع نظام ولي الفقيه الإيراني في سبيل دفع العراق نحو الفوضى العارمة، تحت شعار مقاومة الاحتلال الأميركي. وكانت عمليات التفجير الكبرى التي كان هدفها الأول خلخلة النسيج الوطني العراقي مذهبياً وقومياً ومناطقياً. وانسحبت الولايات المتحدة من العراق، وهذا كان مؤداه تسليمه للإيرانيين.

وفي لبنان كانت الاغتيالات المتواصلة التي بلغت ذروتها باغتيال الحريري، واعتقد الجميع أن الأمور ستحسم في لبنان لمصلحة أهله، الأمر الذي لم يحصل، بل تصدر «حزب الله» المشهد السلطوي بعد خروج القوات السورية.

ومع بداية الثورة السورية، عاد النظام السوري إلى دفاتره القديمة مع «حزب العمال»، وتم التوافق على دخول قواته إلى المناطق الكردية، والهيمنة عليها، لمنعها من الانضمام إلى الثورة في مرحلتها السلمية التي شملت سائر المناطق السورية. أما «حزب الله» فدخل، بناء على الأوامر، الأراضي السورية بذريعة حماية المقامات المقدسة. هذا في حين أن «حزب الاتحاد الديموقراطي»، الفرع السوري لحزب العمال، رفع شعار العلمانية، ومقارعة الجماعات المتطرفة الإرهابية التي لم تكن قد ظهرت بعد (أواخر 2011).

لكن مع تطور الأحداث، وتزاحم الفاعلين الإقليميين والدوليين، ومن ثم دخول اللاعبين الأساسيين، روسيا والولايات المتحدة، بصورة مباشرة إلى الميدان، حدث بينهما نوع من تقاسم النفوذ على الأرض بما عليها من ميليشيات وقوى مسلحة.

«حزب الله» ما زال على تحالفه الاستراتيجي مع الولي الفقيه. ولكن يبقى السؤال بالنسبة إلى «حزب الاتحاد الديموقراطي». هل سيمكّنه الدعم الأميركي اللافت راهناً من فك الارتباط مع النظام الإيراني، والتحول إلى حالة كردية سورية، بل حالة سورية عامة، أم أن الأمور لا تخرج عن نطاق زواج مصلحة معلوم الهدف والأمد؟

٤ أغسطس ٢٠١٧

٤ أغسطس ٢٠١٧

عندما لاحت مؤشرات هزيمة تنظيم «داعش» في الموصل وقرب هزيمته في الرقة، ثار السؤال في شأن مستقبل المنطقة التي سينسحب منها، وعن مصيره هو كتنظيم هدَّد المنطقة والعالم، وهل ستكون هزيمته العسكرية نهاية له، أم أنه سيظل معنا لفترة قد تطول. عن القضية الأولى كانت إعادة إعمار المدن والمناطق التي انسحب منها «داعش» في مقدم الاهتمامات، ما دفع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الى أن يخاطب مبكراً المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية في هذا الشأن، باعتبار أن أعباء هذا الإعمار تفوق قدرات الحكومات المحلية، كما أنها تتصل مباشرة بإعادة الحياة الطبيعية والاستقرار السياسي والاجتماعي. وفي مسؤوليات المجتمع الدولي، علينا تذكر تجارب مماثلة حين عقدت مؤتمرات دولية لإعادة إعمار بعض المناطق، مثل غزة، إذ قدمت وعود بالبلايين لم يتحقق منها إلا النذر اليسير.

إعادة الإعمار، في العراق وسورية، وكذلك دور ليبيا، ينبغي التخطيط لهما في شكل جاد ووفقاً لالتزامات وتوقيتات محددة وآليات متابعة وتنفيذ ذلك من خلال الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

في ما يخص مصير «داعش»، يتوقع مراقبون، ومنهم هيلاري كلينتون، أن التنظيم سوف «يتأقلم» مع تراجعه العسكري وانسحابه من المناطق التي انطلق منها وتوسع فيها، وسيحاول أن يثبت وجوده بالانتشار في مناطق أخرى بخاصة العواصم والمدن الكبرى، وهو التحول الذي بدأ بعمليات إرهابية في باريس وبروكسل ولندن وموسكو والقاهرة، ما سينقل التهديد الذي يمثله هذا التنظيم إلى مرحلة جديدة تتطلب أقصى درجات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العالمية، ويتصل بذلك العناصر التي حاربت في صفوف التنظيم وإلى أين ستتجه، وهو ما شكَّل هاجساً للدول الأوروبية باعتبار أن الآلاف انضموا إلى «داعش»، وقد يعودون إلى بلدانهم وهم يحملون فكر ذلك التنظيم.

في هذا، من المهم أن نستعيد تجربة «العائدون من أفغانستان» بعد الانسحاب السوفياتي، وكيف عادوا بتجربتهم وأفكارهم الجهادية، وانضم بعضهم، كما حدث في مصر، إلى الجماعات الجهادية.

أما القضية الثالثة، فتتعلق بالمصدر الرئيسي الذي غذى جماعات التطرف ثم الإرهاب ونشر به الأفكار والأيديولوجيات ويتصور الكثير من المحللين، أن من يعتقدون أن «داعش» سوف يظل معنا، ومنهم ممثل الولايات المتحدة في التحالف ضد «داعش»، يقصدون أنه سيظل بأفكاره وأيديولوجيته التي استطاع من خلالها أن يجذب آلاف الشباب ويقنعهم بأن يفجروا أنفسهم ويقتلون وهم يرفعون راية الإسلام. والحقيقة أن ما سميناه «حرب الأفكار» في مقال سابق ستظل هي الجبهة الرئيسية التي ستحسم مصير هذا التنظيم من حيث تجفيف منابعه الفكرية، وعلى رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الدينية والثقافية إلا أن العالم العربي ما زال يعاني من ثغرات في نظمه التعليمية ومناهجه الدينية تمكن الفكر المتطرف من أن يخترق عقول الشباب، وهو ما يتطلب استراتيجية شاملة على المستوى الوطني والقومي لتحصين الشباب حيث البناء والتنوير الثقافي في جوهرها. وهذا ما جعل السيد أحمد أبو الغيط يكتب مقالاً يدعو إلى تجديد الثقافة العربية، ويعتبر أن مأزق الواقع العربي الراهن يرتبط بالثقافة قبل كل شيء.

٤ أغسطس ٢٠١٧

٤ أغسطس ٢٠١٧

بات واضحاً بعد ختام جولة محادثات آستانة الأخيرة في شأن الملف السوري، أن وضعاً خاصاً تم الخوض به في شأن الجنوب السوري، وأن أطرافاً إقليمية عدة من داخل الاجتماعات ومن خارجها شاركت في البحث في هذا الوضع قبل وبعد انعقاد جلسات آستانة التي قاطعتها أطراف عدة من المعارضة السورية المسلحة، بسبب استبعاد محافظة إدلب من خريطة خفض التوتر.

الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الأميركي والروسي بعد لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ، يؤسس لمسار ثالث في الملف السوري المُعقّد، يضاف إلى مساري جنيف وآستانة.

لقد شَهِدَ ملف الأزمة السورية تطوراً جديداً في اللقاء الأول بين الرئيسين بوتين وترامب، أثناء قمة هامبورغ، حين تم التوافق على خفض التوتر على الجبهة الجنوبية الغربية في سورية، وتحديداً في المنطقة المحصورة بين سورية والأردن وإسرائيل، والقيامِ بترتيباتٍ خاصة في تلك المنطقة بعد تفاهماتٍ أخذت في الإعتبار عوامل عدة، وأهمها العامل الإسرائيلي.

إذاً ما جرى في قمة هامبورغ جاء بعد جهدٍ كبير تم بذله بالمفاوضات التي لم تتوقف. وجاء أيضاً نتيجة محادثات طويلة استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وجرت في موازاتها لقاءات بين الأطراف المتحاربة على الأرض في مدينة درعا، بوساطة روسية، وقد اتفق خبراء روس وأميركيون وأردنيون على مذكرة تفاهم لإقامة منطقة خفض تصعيد.

بالتالي يُمكن وصف ما صدر عن قمة الرئيسين ترامب وبوتين في شأن الملف السوري، من تفاهماتٍ أميركية - روسية أنه ليس بعيداً من الموقف والمطالب الإسرائيلية، بل كانت إسرائيل طرفاً فيها رغم غيابها، وعلى رغم تحفظاتها المُعلنة أخيراً عليها. حيث تراقب تل أبيب تلك المنطقة الجغرافية في الجنوب السوري باهتمامٍ بالغ، وتُصِرُّ على استبعادِ وجودِ أي قواتٍ إيرانية أو من قواتِ «حزب الله» اللبناني، وأي قوة عسكرية على شاكلتها، وتقبل وجود قوات الشرطة العسكرية الروسية كمسؤولة عن الأمن في منطقة تخفيف التصعيد في الجنوب، على أن يتم تنسيق العملية مع الولايات المتحدة والأردن. وكانت حكومة نتانياهو رفضت نشر قوات روسية في الجنوب السوري، وطالبت بنشر قوات أميركية على رغم علاقتها الوثيقة مع موسكو، لكن طمأنة واشنطن لها دفعتها للقبول بنشر قواتٍ للشرطة العسكرية الروسية.

هذه التفاهمات هي الأولى من نوعها في عهد إدارة دونالد ترامب، لتطبيق اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنه في هامبورغ. حيث تَحمِلُ تلك التفاهمات الجديدة في طياتها مُقاربة أميركية مُختلفة للملف السوري وتدل عليها مواقف واشنطن من الأزمة السورية ككل. كما أنها بداية عمل جديد بين موسكو وواشنطن، بعد أن كانت التباينات بينهما قد وصلت في مراتٍ سابقة الى مستوياتٍ عالية في شأن الملف السوري.

ويُمكن في الوقت ذاته قراءة استباق دمشق الإعلان عن الإتفاق وإعلان هدنة من طرفٍ واحد وتمديدها، على أنه بادرة قبول وترحيب بالمحادثات التي أفضت إلى التفاهم الأميركي - الروسي، وذلك على رغم أن مدينة درعا شهدت خلال أيام الهدنة الماضية قصفاً متبادلاً متقطعاً، حتى بعد الإعلان الأميركي - الروسي.

وفي التقدير، إن الإتفاق والتفاهمات في شأن الجنوب السوري، مؤشر مهم جداً يؤكد بأن الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على العمل معاً في شأن سورية، واجتراح ما يُمكن من تفاهماتٍ تُساهِمُ في الولوج باتجاه المساعدة على التوصل الى حلول سياسية للأزمة السورية بعد سنواتٍ من الدمار وسفك الدماء، وذلك اذا توافرت الإرادة لدى الطرفين معاً. فالطرفان الأميركي والروسي توصلا الى تفاهماتٍ في منطقة جغرافية لها خصوصياتها، حيث تُشكّل مسرحاً مُعقّداً جداً من ساحات الصراع السوري. لذلك إن نجاح التفاهمات في المنطقة إياها، هو خطوة نحو ترتيب أكبر، قد يفتح الطريق أمام تفاهماتٍ جديدة في شأن مناطق ثانية مشتعلة. فهل بتنا في بداية الطريق التوافقي بين رأسين مقررين في شأن ملف الأزمة السورية؟

٤ أغسطس ٢٠١٧

٤ أغسطس ٢٠١٧

الزخم الدائر حول سورية والذي تتم ترجمته على شكل تفاهمات واتفاقات بين الأطراف الدولية والإقليمية، يثير شعوراً بوجود عملية سلمية حقيقية في سورية، بخاصة أن تلك الاتفاقات تترافق مع تهدئة على الجبهات، الأمر الذي يمكن اعتباره مؤشراً قوياً على وجود عملية سلام حقيقية.

حسناً، أين المشكلة في ذلك؟ لا يعتبر هدوء الجبهات في الصراع السوري، مؤشراً على دخول الأطراف في عملية سياسية بمقدار ما يعني أن الأطراف السورية باتت خارج القدرة على تقرير مسارات الحرب والسلم وأصبحت خيوطها ممسوكة بالكامل بيد الخارج الذي يقرّر متى يجب ان تشتعل الجبهات وكيف ومتى يجب ان تهدأ، فالأطراف السورية، نظاماً ومعارضة، تلبست رتبة الوكلاء المنفذين لمدير خارجي، بدليل ان جبهة جنوب سورية صمتت أكثر من سنة ونصف السنة قبل ان تنفجر ثم تدخل بعد ذلك في هدنة، بمعنى ان اشتعال الجبهات في سورية ليس تلبية لحاجة أحد أطرافها ولا انعكاساً لتوترات داخلية.

من جهة ثانية، لا يعني توافق الخارج على هدنة، او هدنات تكتيكية، أن ثمة عملية سلام جارية وفق مسار تصاعدي وستصل في مرحلة قريبة إلى نقطة الذروة التي توقع الأطراف عندها اتفاق سلام نهائياً، بمقدار ما يؤشر الى وجود صفقات تخص اللاعبين الخارجين على ساحة اللعب ومؤامرات على حساب أطراف أخرى، وبالتأكيد ليس اللاعبون السوريون هم أحد تلك الأطراف.

جميع الاتفاقات والتفاهمات التي حصلت في سورية كانت تستهدف طرفاً خارجياً معيناً. اتفاق آستانة بين روسيا وتركيا وإيران كان الهدف منه تهميش اللاعب الأميركي وإخراجه من اللعبة، أو على الأقل الضغط عليه للمشاركة تحت سقف تلك الأطراف، واتفاق جنوب سورية الهدف منه إخراج إيران من مساحة تأثير لإدخال أميركا فيها، وفي كل الحالات كان الخطاب الدولي والإقليمي المبرّر لهذا التعامل بالقطعة مع الأزمة السورية يركّز على مقولة ان الأزمة معقّدة لدرجة ان الطرح الواقعي للحل يجب ان يمر عبر محطات كثيرة ومراحل متعدّدة.

والملاحظ هنا ان القول بتعقيد الازمة وإن كان المقصود به أن العداء بين الاطراف الداخلية في سورية أصبح معقّداً الى درجة ان تفكيكه بات يتطلب وقتا وجهداً استثنائيين، إلا ان ظاهرة تهميش السوريين الواضحة تثبت ان التعقيد في مكان آخر، فما دامت الأطراف الدولية والإقليمية تتفاوض من دون حتى استشارة الأطراف السورية ومن دون اخذ مواقفها بعين الاعتبار فإن الصراع والتفاوض في سورية انتهيا إلى شأن خارجي صرف.

لا شك في أن هناك تغيراً واضحاً في سياق الأزمة السورية يتمثل بانتهاء الجزئية الخاصة بالصراع الداخلي، وباستثناء جبهة غوطة دمشق وبعض مناطق البادية سكتت المدافع على بقية الجبهات، بانتظار ما ستؤول إليه عمليات التفاوض، ليس تلك التي بين السوريين في جنيف وآستانة، وإنما ما يدور في عواصم القرار الكبرى، وخصوصاً في واشنطن وموسكو.

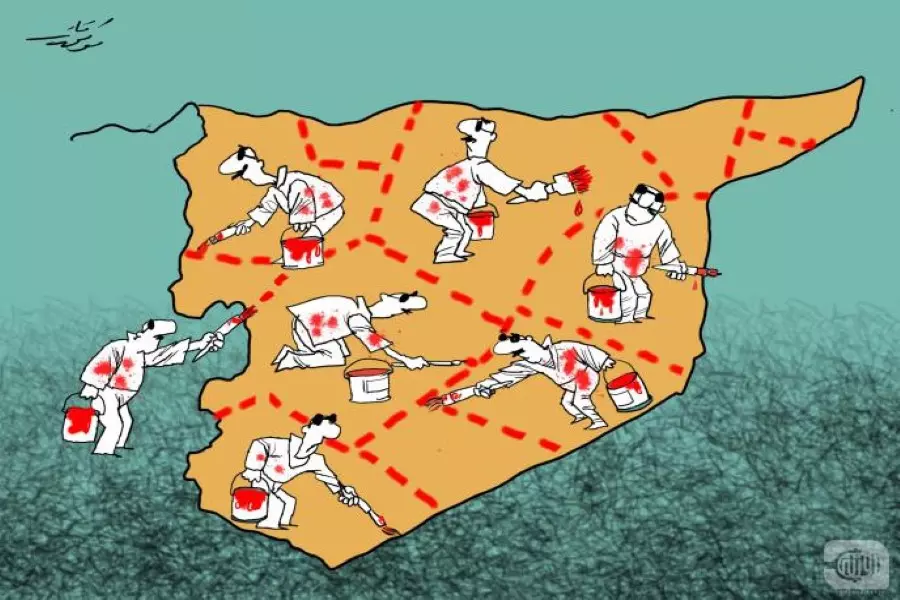

والحاصل الآن، وكما هو واضح من هذا الحراك أن المرحلة الحالية هي مرحلة خلق توازنات جديدة تسبق جلوس الأطراف من اجل الحل النهائي، وتقوم هذه التوازنات التي يجري رسمها بمسطرة دقيقة ووزنها بميزان حساس للغاية على إعادة تقويم سورية من ناحية جغرافيتها السياسية وتأثيراتها الإقليمية وحساب قيمتها النهائية مقسومة على أطراف محدّدة وإعادة توصيف الأطراف وتحديد حصصها بناء على حجمها في المعادلة الدولية وحقيقة قدراتها.

ولا شك في أن هذه العملية ستتطلب إعادة توزيع الحصص، وهذا ما هو حاصل بوضوح ومن دون مواربة في هذه المرحلة، حيث يتكشَف أن الدخول الأميركي، وقبله الروسي، يقضم من حسابات أطراف أخرى وحصصها، نظراً إلى حاجته إلى أصول إستراتيجية أكبر تغطّي تدخله وتجعله يليق بدول كبرى، والأطراف التي يجري قضم حصصها هي:

- حصة إيران، التي ظهر انها أخذت أكبر من حجمها بكثير وبما لا يتفق مع قوتها، إقليميا ودولياً، وبخاصة لجهة تمدّدها على خطوط حساسة، مثل الحدود مع الأردن واسرائيل والعراق، وهي قضايا أكبر من طاقة دولة إقليمية وصلاحياتها مهما علا شأنها، كون تداعيات قضية كهذه ستكون لها تأثيرات دولية كبيرة، وبالتالي فإن الحصة الإيرانية يجري حصرها حتى اللحظة في البادية السورية بعيداً من الحدود إلى حين.

- الحصَة العربية، بعد تراجع التأثير العربي الذي شكلته دول الخليج في شمال سورية وجنوبها. والذي تسبب بخروج التأثير العربي، إثر الارتباك في إدارة النفوذ والخلاف بين الأطراف، بوجود مساحات فراغ بعضها ملأته تركيا في شمال حلب والقسم الآخر سيطرت عليه الميليشيات الإيرانية قبل دخول أميركا وإجبار إيران على التراجع.

على وقع هذه التطورات، يجري الحديث عن توافق أميركي– روسي على الاتفاق على منطقة جديدة سيتم إدماجها ضمن تسوياتهما، أو إعادة محاصصتها، بما يعني ان المحاصصة تتحول إلى دينامية تشتغل على كامل مساحة سورية.

اذاً التكتيك المعمول به حالياً في سورية هو إدارة الصراع لا حله، وفي إطاره يجري التفاهم على الحصص وترسيمها، وبعد اكتمال هذه المرحلة سيتم الاتقاق على شكل الدولة ونظام الحكم، وفي الغالب ستكون بين خيارين لا ثالث لهما: إما فيدرالية فضفاضة وشكلية إلى حد بعيد، أو دولة مقسمة بشكل صريح. أما الدولة المركزية فقد باتت ممنوعة من الصرف لأن سورية كلها لم يعد ممكناً اصطفافها ضمن تحالف أو احتسابها حصة لطرف واحد.

ربما هذا ما يفسر سبب تعديل مواقف الدول من عملية الانتقال السياسي في سورية وتأجيل هذه المسألة إلى حين الانتهاء من ترتيبات المحاصصة.

٣ أغسطس ٢٠١٧

٣ أغسطس ٢٠١٧

بعد مضي أحد عشر عاماً على إعلان «حزب الله» انتصاره على إسرائيل عام 2006، ما لبث أن أعلن عن «إنجازٍ» آخر له، وإن كان على نطاقٍ ضيق، ضد من سمَّاهم «بالجهادين التكفيريين» على الحدود السورية اللبنانية. وقد أَعلَن «حزب الله» عن هذا الإنجاز بعد أسبوعين من شنِّه سلسلة هجمات على ضواحي بلدة عِرسال الواقعة في سهل البِقاع اللُبناني استهدفت مقاتلي «داعش» وتنظيم «فتح الشام» كما «احرار الشام» وبعض مقاتلي «الجيش السوري الحر» في المنطقة.

تُعد عِرسَال بشكلٍ عام منطقة غير مُستقرة ومضطربة، بخاصة بعد أن اختطفت جبهة «النُصرة» عام 2014 عدداً من الجنود اللبنانيين في المنطقة، والذي على إثره دارت المعارك بين هذه الجبهة من جهة والجيش اللبناني و «حزب الله» من جهة أخرى.

وكان موقع بلدة عِرسال الجغرافي على الحدود بين سورية ولبنان، سبباً في إيوائها ما يقرب من 70 ألفاً من اللاجئين السوريين، ولكن في الوقت ذاته، كانت ضواحيها مخبأً لمقاتلي «الجيش السوري الحر» كما للجماعات الجهادية السُّنية، حيث يُقدر عدد مُقاتليهم في المنطقة بحوالى 1500 شخص، على الرغم من صراعاتهم الداخلية المتفاوتة.

شنَّ «حزب الله» سلسلة هجماته على تلك الجماعات من داخل الأراضي اللبنانية، واستهدف من خلالها المقاتلين في كلٍ من سورية ولبنان على السواء، وأشاد بها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كإنجازٍ ضد من سماهم بالإرهابيين.

وما يلفت النظر إلى سلسلة الهجمات تلك وما أعقبها من آثار مباشرة، هو أنها لم تكن فقط عملية عسكرية ولكنها أيضاً عملية إعلامية. فتماماً كما حَرصَ «حزب الله» على أن يستخدم آلته الدعائية أثناء حربه مع إسرائيل عام 2006 لبثِّ رسالة موجهة حول دوره حامياً للأراضي اللبنانية، فقد استخدم الأسلوب ذاته هذا العام في معاركه الأخيرة في بلدة عِرسَال.

كانت الهجمات الأخيرة أحدث فصلٍ في العلاقة غير المُنتظمة بين «حزب الله» والجيش اللبناني. فقبل عملية عِرسَال بثلاثة أسابيع، اقتحم الجيش اللبناني مُخيمات اللاجئين واعتقل المئات من السوريين واللبنانيين من قاطني المنطقة. وأظهرت الصُور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل الإعلام، أفراد الجيش اللبناني أثناء عمليات جمع المُعتقلين في ظروفٍ مُهينة أدت إلى انتقاد هيئات المجتمع المدني هذا التعامل الفظ من قوات الجيش والتي تصاعدت إلى اتهامات بالتعذيب، وهو ما نفته السلطات اللبنانية بدورها.

بالمقابل، أُدِيرَت صورة «حزب الله» في معركة عِرسَال قائداً للعملية بعناية، فقد أطلق حملته بعباراتٍ مُنمَّقة يُفهَم منها أن الحزب يعمل من أجل هدفٍ وطني واحد هو الدفاع عن لبنان. كما نشر مصورو «حزب الله» العديد من الصور في وسائل الإعلام تُظهر مقاتليه على الحدود يغرسون علم «حزب الله» الى جانب العلم اللبناني، في واقعةٍ تنقلنا لما حدث في حملة «حزب الله» الإعلامية بعد حرب 2006. ولكن رفرفة العَلَمَين جنباً إلى جنب تمثل إشارة واضحة إلى عجز قوات الجيش اللبناني عن القيام بدورها الدفاعي منفردة من دون الحاجة الى دعم «حزب الله».

وعلى الرغم من مشاركة الجيش اللبناني في معارك عِرسَال، إلا أن الدور الرئيس في المعارك وفي الحملات الدعائية كان من نصيب «حزب الله» على وجه الخصوص. فهذا الحزب هو الذي بدأ المعارك منفرداً، ثم تدخل الجيش اللبناني متأخراً في دورٍ داعمٍ.

وقد أثنى نبيه بري على دور الجيش في خطابه الذي القاه احتفاء بعيد الجيش اللبناني في الأول من آب (اغسطس)، لكن في الحقيقة كان هدفه الإشادة بـ «حزب الله». قال نبيه بري إن «حزب الله» كان يُحارب في منطقة وعرة، وإن الجيش سيلعب مستقبلاً دوراً أكبر في المعارك القادمة في المناطق المُحيطة برأس بعلبك. ولكنه انتهى بالتهوين من دور الجيش اللبناني حين أضاف أن المعارك في ضواحي رأس بعلبك التي سيخوضها الجيش ستكون أكثر سهولة من المعارك التي خاضها «حزب الله».

أما «حزب الله» فقد استغل ايضاً عيد الجيش لتأكيد التباين الكبير في القوة بينه وبين الجيش اللبناني. ففي يوم عيد الجيش، ألقى نبيل قاووق، وهو مسؤول رفيع في «حزب الله»، خطاباً تحدث فيه عن معارك عِرسَال وآثارها، وأكد فيه حِس الوطنية وراء التحركات العسكرية لـ «حزب الله» من خلال استخدام مصطلحات مثل «احتلال» و «تحرير»، للإشارة إلى وجود تنظيم «داعش» في المنطقة الحدودية وتحركات «حزب الله» تجاهه. كما ربط هذا الأمر بإسرائيل، حيث قال إنها أرادت وجود «الجهاديين التكفيريين» في هذه المنطقة لإبقاء «حزب الله» بعيداً منها ومن حدودها. وفي إعادة أخرى للخطاب الوطني الذي استُخدم من «حزب الله» بعد حرب 2006، أكد نبيل قاووق أن تحرير المناطق المحيطة بمدينة عِرسَال، جعل أغلب اللبنانيين يلتفون حول «حزب الله».

كان نبيل قاووق حذراً حيال ذكر أن عملية التحرير تمت بقيادة لبنانية، كما قال إن الاحتفاء الشعبي الواسع بهذا النصر يُمثل تحدياً لإسرائيل التي كانت تُراهن على إبعاد الناس عن «المقاومة». وبعبارة أخرى، فإن قاووق أظهر من خلال خطابه كما لو أن لبنان تطغى عليه موجة من التعاطف الشعبي مع «حزب الله».

وتزامن خطاب نبيل قاووق مع خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون الذي ألقاه في اليوم ذاته احتفالاً بعيد الجيش، والذي لم يأتِ فيه على ذكر «حزب الله» أو نشاطات الجيش في عِرسَال، ولكن أكد فيه تطلعه لتحرير «جزءٍ من الأراضي اللبنانية الذي تحتله الجماعات الإرهابية منذ سنوات»، وأن الجيش والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتصدي لهذا الإرهاب.

وأدَّت عمومية محتوى خطاب الرئيس اللبناني وإسقاطاته على الدور الكبير الذي سيلعبه الجيش في المستقبل من دون الإشارة إلى دوره في الوقت الحاضر إلى تصادمٍ واضحٍ مع تصدر «حزب الله» المشهد الإعلامي بعد انتهاء معركة عِرسَال، حيث اصطحب اعلام الحزب 40 صحافياً في جولة لمدة عشر ساعات في المنطقة لشرح كيف هزم «حزب الله» أعداءه، في مطابقة واضحة للنشاطات الإعلامية لـ «حزب الله» بعد حرب 2006.

كما تغافل «حزب الله» بشكلٍ متعمد عند وصفه المعركة بأنها ضد «الجهاديين التكفيريين» والإرهابيين، عن أن يذكر أنه في ضواحي عِرسَال كان هناك المئات من مقاتلي «الجيش السوري الحر». ولكن مثله مثل النظام السوري، يَضُم «حزب الله» كل الجماعات المعارضة في سورية تحت مظلة «الإرهاب».

معركة عِرسَال تمثل أهمية استراتيجية لـ «حزب الله»، حيث إنها ستمكنه من إحكام سيطرته على المنطقة الحدودية، وهذا سيُتيح له إرسال المزيد من القوات للتوغل في شرق سورية استعداداً للسيطرة على منطقة دير الزور. كما ستُمكنه من الاقتراب أكثر من المناطق الجنوبية حيث تخطط كل من الولايات المُتحدة وروسيا لإقامة مناطق تخفيف التصعيد، وبذلك يضمن استمرار قدرته على الضغط الميداني. ولكن الطريقة التي صور بها الحزب المعارك وقدمها إعلامياً لللبنانيين وللعالم ما هي إلا حركة دعائية في رسالةٍ إلى خصومه بأنه ما زال أقوى من الدولة اللبنانية.

٣ أغسطس ٢٠١٧

٣ أغسطس ٢٠١٧

في معركة الرقّة ملامح كثيرة مما سيكون في المعركة التالية في دير الزور، وقد صُوّرت الأولى بأنها «أسهل» من الثانية بمقاييس كثيرة أبرزها أن تنظيم «داعش» سيخوض في دير الزور معركته الأخيرة، من أجل هزيمته النهائية. لكن وقائع الرقّة لا تُظهر استعداداً داعشياً لانكفاء وشيك أو سريع، فمَن يقاتلون الآن هم جميعاً محلّيون بعدما رحل الغرباء الذين تدبّروا فرارهم أو استسلامهم باكراً، ومَن تبقّى منهم هبطت طائرات نقل جند أميركية في أحد المطارات لسحبهم وفقاً لترتيب مسبق. وفي خلفية القتال لا يزال الصراع دائراً حول مَن سيدير المنطقة بعد تحريرها، إذ إن تركيبة المجلس المحلي المقترح تثير خلافات بين الفصائل العربية فضلاً عن حساسيات عربية- كردية بسبب «زرع» ثلاثة أكراد من أصل عشرة أعضاء، على رغم عدم وجود سكان أكراد في المحافظة.

لا شك في أن هيمنة الأكراد على «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) تحتّم وجودهم في مجلس الرقّة خلال فترة «ما بعد التحرير»، تحديداً للضرورات الأمنية التي يريدها الجانب الأميركي تحت السيطرة قبل أن تتبلور صيغة محلية موثوق فيها عسكرياً وإدارياً. إلا أن الأطراف العربية تخشى انتقالاً مفاجئاً من هيمنة كردية ارتكبت انتهاكات ولا تزال إلى هيمنة ميليشيات إيرانية متنكّرة بزيّ النظام المتعطّش إلى انتقامات. ولعل الاتفاق الأميركي- الروسي على خريطة توزّع القوى في الرقّة ومحيطها يمهّد لتسليم كامل المحافظة، في مرحلةٍ ما، إلى النظام. لذلك طالب الائتلاف السوري المعارض (بيان 28/07/17) بأن تكون إدارة الرقّة تحت إشراف «الحكومة السورية الموقتة» التابعة له، وأشار إلى «ارتكاب قوات سورية الديموقراطية جرائم حرب وعمليات قتل وتصفية (...) وتهجير لبلدات وقرى في ريف الرقّة». ولا فارق بين أكراد «قسد» وقوات نظام بشار الأسد بالنسبة إلى «الائتلاف»، فلديه الكثير من الوثائق التي تثبت تعاونهما منذ بداية الأزمة السورية. ومن ذلك مثلاً كتاب موقّع (رقم 37568/66) من وزير دفاع النظام جاسم فهد الفريج (08/01/2015) يطلب فيه من القائد العسكري في المنطقة الشرقية «إمداد حزب العمال الديموقراطي الكردستاني بجميع احتياجاتهم من سلاح وذخيرة ومعلومات ميدانية خاصة بمناطق وجبهات القتال الساخنة ومشاركتهم العمليات العسكرية».

في كل حالات الانسحاب من مواقع القتال سواء من جانب الأكراد أو «داعش» كان الخيار التلقائي تسليمها إلى قوات النظام وإيران، وكانت النتيجة دائماً تهجير من تبقّى من سكان. لم يحدث أن فضّل الأميركيون تسليم أي منطقة إلى فصائل معارضة ولو معتدلة بحسب تصنيفهم. والواقع أن إضعاف المعارضة وعدم تمكينها وكبح اندفاعاتها تحوّلت منذ منتصف 2012 استراتيجية اتّبعتها إدارة باراك أوباما وتتابعها إدارة دونالد ترامب، متوافقتَين فيها مع روسيا وإيران والنظام، ضمنياً وعملياً، على هدف واحد: شرذمة «الجيش السوري الحرّ»، وقد ساهمت الدول الداعمة لهذا «الجيش» بتنافساتها وتنافراتها في تحقيق الهدف ذاته، أرادت أو لم ترد. ولم يبقَ من هذا «الجيش» سوى فصائل صغيرة إما محاصرة وغير قادرة على التأثير في مجرى الأحداث، أو ناشطة في الحرب على «داعش» وفقاً للشروط الأميركية التي تحرّم عليها مقاتلة النظام. حتى أن تركيا فرضت هذا الشرط على قوات «درع الفرات» (وهي من «الجيش الحرّ») ليسمح لها الأميركيون والروس بالقتال لطرد «داعش» من شريط جرابلس شرق الفرات، من دون الوصول إلى مدينة الباب.

على رغم استمرار التواصل بين الخارجية الأميركية والائتلاف السوري المعارض، خصوصاً للتنسيق في شأن التفاوض السياسي وبعض الملفات الإنسانية، إلا أن واشنطن لا تفكّر في تمكين المعارضة من إدارة أي منطقة، فهي أقامت فصلاً تاماً بين المعارضة والفصائل المرتبطة بها وبين مجريات الحرب على الإرهاب التي يشرف عليها البنتاغون. كانت هناك فرصة مطلع عام 2015 عندما عرض الجنرال جون آلن على وفد للمعارضة (رئيس الائتلاف خالد خوجة وسلفه هادي البحرة ورئيس الحكومة أحمد طعمة ووزير الدفاع سليم إدريس) أن تنضم الفصائل المقاتلة إلى برنامج تدريب وتجهيز وتطوير لمحاربة «داعش» بمعزل عن الصراع الداخلي. كان عرضاً أميركياً يصعب قبوله بسبب شرطه الأساسي ويصعب رفضه بما ينطوي عليه من فرص، ولم يجرِ نقاش حرّ ومعمّق داخل الائتلاف، إذ كانت تركيا حسمت لجهة الرفض لأن الأميركيين لم يوافقوا على مشاركتها. وبناء عليه اختار البنتاغون الاعتماد على الأكراد ثم ضمّ إليهم ما أمكن جمعه من فصائل عربية.

كانت مقولة «مقاتلة داعش تعني مقاتلة النظام» تتردّد هنا وهناك، لكن أنقرة كانت تفكّر فقط بمقاتلة الأكراد، ولئلا تخسر أي دور ولو صغير في سورية اضطرّت لاحقاً للموافقة على الشروط الأميركية (والروسية). ولو أن أنقرة لم تمنع الائتلاف السوري من قبول العرض الأميركي آنذاك لربما اتخذت معركة الرقّة، بل بالأخص معركة دير الزور، مساراً آخر أكثر انسجاماً مع سعي حقيقي إلى حل سياسي للصراع الداخلي وأقلّ إثارةً للمنافسات الإقليمية. فالمسار الحالي في الرقّة يبدو واضحاً بأنه يشحذ منطق الغلبة والانتقام لدى النظام وإيران في استعدادهما لتأجيج صراعات عربية- كردية واستغلالها. أما بالنسبة إلى دير الزور، وإن لم يتّضح بعد، فإن المقدمات الراهنة لا تشير إلى تصميم أميركي على منع تواصل الميليشيات الإيرانية عبر الحدود العراقية- السورية، ولا إلى اتفاق أميركي- روسي محتمل على توزّع القوى في هذه المحافظة الشاسعة. فالاتفاق أكثر صعوبة لأن الروس لا يملكون قوة برية تابعة لهم ولا يضمنون عدم الاختراق الإيراني لقوات النظام، ثم أن كل الأطراف تريد حصّة في دير الزور الغنية بالنفط والأراضي الزراعية.

لا يزال التركيز الأميركي على الرقّة، ولم يحسم البنتاغون بعد تحضيراته الأولية لمعركة دير الزور التي غدت محط الأنظار ولا تبدو وشيكة لكن يُتوقع أن يتسارع الإعداد لها بعد معركة تلعفر في العراق وكذلك بعد الانتهاء من الرقة وترتيبات إدارتها. ويُنظَر إلى المواجهات الدائرة في مناطق البادية الممتدة من قاعدتي التنف والزغب الأميركيتين وصولاً إلى البوكمال، بين قوات النظام وإيران وفصائل مدعومة أميركياً، على أنها ذات علاقة مباشرة بمعركة دير الزور. وفيما تأكد أن الأكراد لن يشاركوا فيها لا تزال القوى المرشحة للقتال قيد الإعداد، إذ يحبذ الأميركيون صيغة مشابهة لـ «قسد» مع دور محوري للعشائر، ومع أنهم لم يحدّدوا بعد الفصيل الذي سيقود المعركة برّاً فإن قوات «مغاوير الثورة» التي درّبت في الأردن ويقودها المقدم مهند الطلّاع ستضطلع بدور رئيسي.

أياً تكن سيناريوات معركة دير الزور يعتقد الخبراء أن الولايات المتحدة مصممة على الاحتفاظ بـ «الجزيرة الفراتية» (الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة)، ولذلك سببان: ثرواتها، ومتاخمتها للمناطق الكردية. أما الجنوب الغربي أو «الشامية»، الذي يتقاسمه حالياً «داعش» مع النظام، فسيتأثّر بنتائج معارك البادية وبالتقدّم المستمر لقوات النظام وايران من ناحية الغرب مروراً بريف الرقّة الجنوبي. وثمة توقّعات في أوساط المعارضة بأن «داعش» قد يتخلّى مع اشتداد المعارك عن الأحياء التي يسيطر عليها في هذا الجزء لمصلحة النظام وإيران.

بعد سقوط حلب أوائل العام الماضي، كرر الضباط الروس في لقاءات مع ممثلي فصائل المعارضة، أن روسيا «ستأخذ أيضاً دير الزور»، وفي ذلك دلالة على وجود استراتيجية لا تزال مفتقدة عند الجانب الأميركي أو أنها تقتصر في الشمال على تأمين الكيان الخاص بالأكراد. أما الهدف الاستراتيجي الآخر والمعلن عنه أميركياً، أي الحدّ من النفوذ الإيراني، فلا يزال متذبذباً، لكن محكه الأساسي يقترب وسيكون تحديداً في دير الزور، وإذا لم تكن هناك ضوابط أميركية- روسية لدور ايران في المعركة ولحركة ميليشياتها عبر الحدود مع العراق، فإن «الانتصار الاستراتيجي» الذي هللت له طهران طوال الشهور الماضية سيتحقق بامتداد متواصل لـ «الهلال الشيعي» أو «الفارسي» من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق.