٧ ديسمبر ٢٠١٦

٧ ديسمبر ٢٠١٦

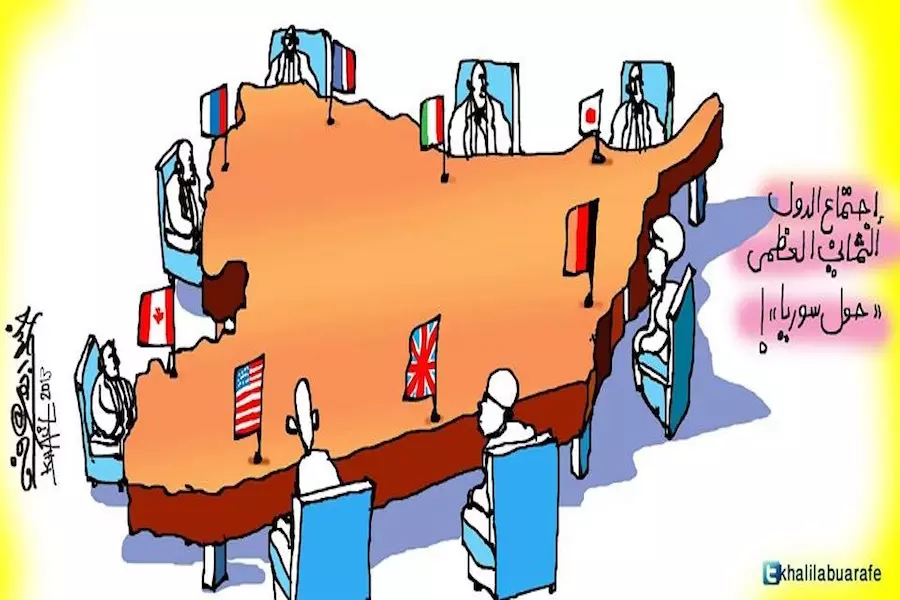

لم يسبق أن شهدت مدينة هذا الإصرار على تدميرها من قبل من يدّعي أنّه صاحب السلطة والشرعية في حكمها، هذا ما يفعله نظام بشار الأسد في مدينة حلب مستعينا بالطائرات الحربية الروسية وبالميليشيات الإيرانية بهوياتها المتنوعة اللبنانية والعراقية والأفغانية وغيرها، الإصرار على التدمير والقتل إلى حدّ الإبادة. فماكنة التدمير والقتل لم تتوقف في شرق حلب منذ أشهر، وهي تفعل فعلها في أبناء المدينة وبنيانها وفي تاريخها ومستقبلها، كلّ ذلك يجري وسط صمت العالم. وإن برزت بعض الإدانات، إلاّ أنّ الثابت هو عدم التحرك الجدي والمفيد لوقف المجزرة واللازمة الدائمة “محاربة الإرهاب”.

المفارقة أنّ روسيا هي التي قامت بمحاولة تحقيق انتصار كامل من دون المزيد من الدمار. فممثلوها جلسوا مع ممثلي الفصائل المسلحة في رعاية تركيا وعلى أراضيها، اقترح الروس، بداية، سحب مئتي مقاتل ممن يندرجون ضمن عناصر المجموعات الإرهابية من شرق حلب، مقابل وقف النار وإدخال المساعدات الغذائية وإزالة الحصار. وافقت المعارضة على الطلب الروسي، لكن انقلبت روسيا على عرضها وطلبت سحب كلّ المسلحين من المدينة، وهذا ما كشف أنّ القرار الروسي يبحث عن إنهاء أيّ شكل من أشكال المعارضة في حلب وتسليم حلب الشرقية إلى النظام السوري وحلفائه.

مجزرة حلب مستمرة لأنّها خوض في أرواح ودماء الأبرياء. لن يقف أحد من هذا العالم الذي يدعي الحرية، ليقول “أوقفوا هذه المجزرة”. ربما قال البعض ذلك لكن أحدا لن يكلف دولته أن تقوم بما يجعل القاتل مترددا أو متحسبا من عقاب أو رد فعل. يذكر الجميع وفي العام 2013 كيف أنّ واشنطن التي هددت بالتدخل إثر استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد شعبه، كيف أنّ النظام استعجل الاستجابة لتسليم السلاح الكيماوي. بالتأكيد لم يكن التدخل الأميركي للذود عن الآلاف من القتلى المدنيين، بل لأنّ السلاح الكيماوي خط أحمر في الحسابات الأميركية، ويتصل بمصالح دولية لا تعني الشعب السوري. المهم أنّ النظام السوري عندما لمس جدية التهديد الأميركي كان سريع الاستجابة وسلم ما يريدون وما لا يريدون.

لذا فالوظيفة الأكثر وضوحا ضمن سياسة نظام القتل والاستبداد في سوريا، والتي لا يمكن تبرئة المجتمع الدولي من التورط في رعايتها أو غض النظر عن مجرياتها الكارثية، هي تدمير المجتمع السوري بالتهجير إلى الخارج وبالتغيير الديموغرافي داخل البلد. فأكثر من عشرة ملايين سوري خرجوا مكرهين من ديارهم، فيما تشكل وظيفة تأمين الاستقرار على الحدود الجنوبية مع إسرائيل عنصرا استراتيجيا في توفير الحماية للنظام السوري الذي برع في الالتزام بشروط الهدنة مع إسرائيل، بل تأمين كلّ ما يتيح استقرار الجولان تحت سلطة الاحتلال.

وظيفة النظام السوري الثانية وهي الأهم ومتصلة بالأولى، توفر له الحماية الإستراتيجية، وتكمن في عدم تجاوزه الخطوط الحمر تجاه إسرائيل. سوى ذلك فهو مطلق اليد في إبادة الشعب السوري، وهو لن يتوقف عن القيام بهذه الوظيفة طالما توافر له الغطاء الدولي. وفي المقابل ثمّة وظيفة لا تقلّ أهمية وهي أنّ الحرب السورية أصبحت عنصر استنزاف للقوة الإيرانية والروسية، وأغرقت حزب الله في حرب من الصعب أن يخرج منها، وصار وجوده مرتبطا بنتائج هذه الحرب ومصيرها.

القتل مستمر في حلب وآلة الدمار التي توغّلت في هذه المدينة وأهلها تجعل الإنسان مجردا من كلّ القيم الإنسانية، تحيله إلى مخلوق لا غاية له إلاّ القتل والتدمير. فالانتصار في حلب هو انتصار للاستبداد، لخيار قمع الشعوب ومصادرة حقها في الحياة الحرة والكريمة. ما انتصر في حلب هو الموت. هنيئا لروسيا ما دمرت، وهنيئا لقاسم سليماني استعراضه المصور في حلب قبل يومين، وهنيئا للعرب صمتهم المريب عن المجزرة السورية المستمرة من دون توقف، ومن دون حتى بيان عن الجامعة العربية ولو عن أمانتها العامة حتى لا نقول عن وزراء الخارجية العرب.

يبقى أنّ المعارضة السورية السياسية، من الائتلاف المعارض إلى الهيئة العليا للمفاوضات، تبدو الغائب الأكبر بعد الضمير العالمي. هذه المعارضة حرّيٌ بها أن تنتقل إلى الداخل السوري وأن ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبها، فالشعب السوري الذي لم يبخل بتقديم التضحيات خلال مواجهة النظام وحلفائه، بدا أنّه يفتقد القيادة التي تستطيع أن تثمن هذه التضحيات في مشروع الخلاص الوطني من الاستبداد. فالثورة السورية ومهما قيل في وصفها اليوم، تكشف يوميا عجز آلة الدمار عن حكم سوريا. فنظام الأسد العاجز عن حكم سوريا، والذي بات أداة في يد إيران وروسيا، هو أعجز من أن يستطيع الاستمرار في حكم الشعب السوري. قد تسقط مدينة حلب وقد تسقط المعارضة السياسية وقد يعلن أمين عام حزب الله “أنّنا انتصرنا في سوريا”… لكنّ ذلك كلّه لن يعني شيئا على الأرض، سوى استمرار الأزمة التي شكل نظام الأسد عنوانها منذ انطلقت الثورة قبل ستة أعوام، وما لم يسقط هذا النظام فلا حلول يعتد بها أو قابلة للتنفيذ.

الانتصار في سوريا الذي يدعيه النظام وآلته الإعلامية، لن يكون سوريا، بل هو انتصار لآلة القتل والاستبداد. يكفي هذا الدمار والموت والتهجير ليتضح أن السوريين يرفضون نظام الأسد وأنّ هذا النظام ليس لديه غير حليفيه الروسي والإيراني ومن خلفهما إسرائيل، لكن يبقى أنّ عملية تطويع وتدجين القوى الإقليمية تحتاج إلى المزيد من استنزافها في المساحة السورية والعراقية، وهي مهمة كفيلة بأن ترسخ المنظومات المذهبية والطائفية، وتزيد من مستوى العداء والكراهية، وهذا الجرح وحده سيجعل تركيا وإيران أداتين طيّعتين للخارج الأميركي والروسي، بعدما فقد العرب تأثيرهم في المعادلتين السورية والعراقية، وسواء كانت واشنطن أو موسكو المتحكمة بقواعد اللعبة، فالأكيد أنّ إسرائيل تستبشر خيراً لعقود.

٧ ديسمبر ٢٠١٦

٧ ديسمبر ٢٠١٦

يحلو للبعض أن يتحدث عن إيران باعتبارها قوة مضافة إلى القوة العربية تساندنا في مواجهة الخطر الصهيوني ومخاطر الهيمنة العالمية ومن ثم تجب محالفتها، وهو منطق يمكن أن يكون سليماً لولا مشروع الهيمنة الإيراني الذي ألبسته ثورة 1979 لباساً دينياً مع أنه قومي متطرف بامتياز. وفي إطار هذا المشروع حدث تمدد للنفوذ الإيراني في سورية ولبنان والعراق وأخيراً اليمن، وفي إطاره أيضاً تتوالى رسائل الهيمنة التي تصلنا عبر تصريحات المسؤولين من مزاعم مشبوهة حول البحرين، إلى إصرار على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، إلى التصريح بأن الثورة الإيرانية لا تعرف الحدود، إلى زهو بإمبراطورية إيرانية تتخذ بغداد عاصمة لها وتضم غير العراق سورية ولبنان واليمن! ولهذا لم تكن التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري مفاجئة لأحد ممن يتابعون الشأن الإيراني من حيث المضمون، وإنما تمثلت المفاجأة في شكل جديد من أشكال محاولات الهيمنة فقد صرح بأن إيران تحتاج إلى قواعد بحرية في مناطق بعيدة، وأنه ربما يأتي زمن يمكن لإيران أن تنشئ فيه قواعد في اليمن أو سورية أو قواعد بحرية عائمة، وأضاف أنه يجب التفكير بجدية في هذا الموضوع، مؤكداً أن الحصول على قواعد كهذه أهم بعشرات المرات من التقنية النووية.

سبقت هذه التصريحات الخطيرة تصريحات لمسؤول عسكري بارز تحدث عن ضرورة الحفاظ على سيطرة إيران على المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ قوي أو هيمنة واضحة ويستلزم هذا وفقاً له «وجوداً مقتدراً»! وأعقبت تصريحات باقري في اليوم التالي مباشرة تصريحات للمرشد الإيراني نفسه خلال استقباله قيادات القوة البحرية الإيرانية دعا فيها إلى تعزيز الوجود الإيراني في المياه الدولية معتبراً أن ذلك يعزز قدرة البلاد. فالمسألة إذن ليست تصريحاً عابراً لباقري ولكنها انعكاس لسياسة واضحة ليس الجديد فيها هو نوازع الهيمنة وإنما أدواتها، إذ إنه للمرة الأولى يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن ذراع بحرية تتجاوز مياه الخليج التي يمكن فهم التحركات البحرية الإيرانية فيها من منطلق أمني مباشر، أما الحديث عن تعزيز الوجود البحري الإيراني في المياه الدولية وعن قواعد بحرية ثابتة أو عائمة تتجاوز النطاق المباشر لأمن إيران فليس سوى سلوك يتسق مع مشروع الهيمنة «الإمبراطوري» الإيراني، إذ إننا بالتأكيد إزاء محاولة جديدة لتدعيم التمدد الإيراني خارج الحدود وتوسيعه بوسائل جديدة صدق باقري في وصفها بأنها أقوى بعشرات المرات من القدرة النووية، لأن المعروف أن هذه القدرة منذ استُخدمت للمرة الأولى والأخيرة في نهاية الحرب العالمية الثانية ليست سوى قدرة لردع العدوان غير قابلة للاستخدام الفعلي لآثارها المدمرة الرهيبة، وإلا ما مر قرابة ثلاثة أرباع القرن دون استخدامها لمرة ثانية رغم تعاظم القدرات النووية للقوى العظمى والكبرى وانتشارها عبر الزمن. أما أدوات مثل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العسكرية التابعة لإيران فهي كما نرى تعيث فساداً في أكثر من بلد عربي فما بالنا بتمدد القدرة العسكرية الإيرانية بأذرع بحرية في أرجاء المنطقة كافة، وليست خافية بالتأكيد دلالة الإشارة المحددة في تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى سورية واليمن حيث تعمل الأدوات الإيرانية بهمة ونشاط وهو ما يؤكد تصورنا العام عن مشروع الهيمنة الإيرانية.

ليس تحقيق هذه الطموحات الإمبريالية الإيرانية بالأمر السهل أولاً لأنها ستصطدم بإرادات محلية وإقليمية ودولية، ومن الطريف أن رئيس المجلس السياسي الانقلابي في اليمن قد استهجن التصريحات الإيرانية، وهو ما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان جاداً أم أنها تصريحات لعدم إراقة ماء الوجه ما دامت إيران هي الداعم الأول لهم وهي الآن تفضح تبعيتهم. وكذلك يصعب تصور أن تقبل دول مثل تركيا ناهيك بروسيا إقامة قواعد بحرية في سورية، ولكن الضمان الأساسي يبقى متمثلاً في القدرة العربية على الفعل خصوصاً أن هناك سابقة التصدي للتغول الحوثي المدعوم إيرانياً في اليمن. لقد كتبت على هذه الصفحة في أغسطس الماضي مقالاً بعنوان «إعادة الاعتبار للأمن القومي العربي» بعد أن تأكدت بدهية أن القوى العالمية والإقليمية كافة تعمل لتحقيق مصالحها فقط، ونحن الآن أكثر احتياجاً لإعادة الاعتبار هذه.

٧ ديسمبر ٢٠١٦

٧ ديسمبر ٢٠١٦

تسود حالة من الترقب والتخوف لدى الجميع ، من سقوط حلب الشرقية في أيدي قوات النظام، على اعتبار أنها ستكون بداية لأيام أشد سوادا من سواد الليل، لكن الحقيقة أن معركة حلب ليست نهاية الحرب السورية، وماهي إلا واجهة لأوراق ستمرر بين مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق بينهم.

أثبتت معركة حلب، في المرتبة الأولى هشاشة التحالف بين الحرس الثوري الايراني وقوات النظام الى جانب حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والأفغانية الشيعية، الأمر الذي دفع بروسيا لإرسال ضباطها لقيادة القوات البرية التي باتت عاجزة عن تحقيق تقدم ملموس، وفق نظرية يتبعها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع ايران، في هذه الحقبة من الزمن معروفة في أمثالنا الشعبية "كلب يعوي معك ولا كلب يعوي عليك"، ريثما يستطيع استعادة السيطرة على أكبر جزء من الأراضي المحررة، خلال فرصة ذهبية تتمثل بانشغال المنافس الأقوى، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بانتخاباتها الجديدة وتنظيماته الداخلية التي تحتاج لبعض الوقت، في ظل تذبذب الوافد الجديد إلى البيت الأبيض “دونالد ترامب”، ذلك الأخير الذي تجد بين سطوره وقفة ضد النظام السوري، وتارة يهاجم المعارضة وينعت مسلحيها ب"الارهابين"، و التي كان آخرها يوم أمس، حيث أكد أن عمل الولايات المتحدة يتركز على مكافحة الارهاب و ليس اسقاط أنظمة دول أجنبية، متعهداً بقطع المساعدات عمن اعتبرهم "مسلحين" يقاتلون النظام السوري وحليفه الروسي.

الظروف الدولية المواتية لترجل روسيا في القضية السورية تكتمل مع مشهد الضعف الأوروبي بهذا الصدد؛ حيث تشهد غالبية دول الإتحاد الأوروبي انتخابات وتغييرات سياسية، لاسيما فرنسا التي من المتوقع أن يفوز بانتخاباتها القريبة اليميني "فرانسوا فيون"، و المعروف عنه بأنه سيسعى لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.

في الوقت الذي أغلق الروس ملف التفاوض حول حلب، وحددوا خياراتهم نحو الإخلاء الكامل، مع رفض كامل لأي مبادرة أخرى، تلعب تركيا دور الوسيط بين المعارضة السورية وروسيا، لتكون انقرة وسيط ثقة لدى الروس بعد أن كانت العدو اللدود لهم، وهذا الأمر ليس بمستغرب ففي السياسة لا دين ولا صاحب، وهاهي أنقرة امست صديقة موسكو، لذا لا عجب أن يكون ترامب صديق بوتين اليوم.

ورغم سوداوية المشهد العام ولا سيما بحلب، فإن الأخيرة ستكون، ساحة حرب بين القوى العظمى في سوريا، ولم ولن تكون نهاية الثورة السورية على الإطلاق، ولن تبدو ملامح التوازن السياسي الذي ترسمه أمريكا في سوريا حتى تنطلق الإدارة الأمريكة الجديدة، ولكن على أقل تقدير فإن معركة حلب ماهي إلا بداية الحرب بين امبراطورية بوتين والامبراطورية الفارسية على الأراضي السورية، وربما ستكون من مصلحة المعارضة إن لم تكن سبيلاً لقوتهم.

٧ ديسمبر ٢٠١٦

٧ ديسمبر ٢٠١٦

لازال مشهد سقوط مدينة “يبرود” شاخصاً أمام عيني، و أنا أتابع الحالة الذي وصلت إليها مدينة حلب، التي باتت في وضع ضيّق جداً، و هي تناشد الخلاص بأقل الخسائر الممكنة ، وإن كان حال الحفاظ على تبقى، متوافراً بين يدي الثوار رغم قلتهم عدداًً وعتاداً و مساحة.

في بدايات ٢٠١٤ ، كانت يبرود تنتظر الهجوم الأكبر عليها، و كان عشرات الفصائل من شتى الانتماءات تتواجد بكثرة فيها، وتملك عدة وعتاد و قوة رجال، و لكن كانت تعاني من “الترهل الثوري” الناتج عن هدوء الجبهات أو تهدأتها، الأمر الذي جعل الثوار يجنحون للسلم في وقت الجد، فما كان منهم عند بدء الهجوم إلا أن قرروا مواصلة “الاستراحة” وبالانسحاب أو الاستنكاف.

حلب التي تحررت قبل أربعة أعوام، على يد القلة ، شهدت دفعات من الولادات المتتالية والمتتابعة للفصائل، وتحول توجهها عن الطريق الأساسي، واقتربت من الأعمال الكلاسيكية، والدخول في الـ“دولنت”، و تحويل العسكر لعمال مدنيين ، تحت شعار الثورة، فلم تعد آلة العمل الثوري كما هو معتاد، و أصيبوا بلعنة “الترهل الثوري”، الذي نحصد نتائجه اليوم.

لايمكن وصف عمليات الانسحابات المتتابعة في مدينة حلب على أنها من نوع “الخيانة”، اذ هي أبعد عن هذا الوصف، و كل ماهنالك هي حالة طبيعية لـ”الترهل الثوري”، اذ يؤثر المصاب بهذا الداء، بعد أن يتغلغل به، على الاستسلام أحيانا أو تضييق المساحات أحياناً أخرى، بغية عدم زيادة المجهود أو تهرباً من وجوب التنسيق.

ومن مفرزات “الترهل الثوري” أيضاً، حالة الصراعات الجانبية على أمور قد تكون عبثية في ظل ما يواجههم من مخاطر، فتلك المواجهات (الداخلية) أسهل بكثير من مواجهة الحرب الخارجية، فهي لاتحتاج لأكثر من قرار سريع من أحد ما ، مدعوم بفتوى معينة ، ومن ثم الهجوم لسويعات و ينتهي الأمر، أما مواجهة المعتدين من الخارج فالأمر يحتاج لرباط، وتجهيز هندسي و استعداد للمواجهة و تحضير للمؤازرات ، وصرف للذخيرة، أي بقصارى الكلمات “العودة للثورة” التي تكون صعبة للغاية مع تمادي “الترهل الثوري” في جسدها.

في العموم، و بالعودة إلى يبرود و القلمون عموماً، التي واجهت هجمة مشابهة لحلب، استطاع ما يقارب ٧٠٠ ثائر حقيقي، من الصمود إلى القدر الذي تمكنوا فيه، و في حلب يكفي أن يكون عشرات لازال “الترهل الثوري” غير نافذ بهم، حتى تصمد لفترات طويلة كافية لانقاذهم فيما بعد.

٦ ديسمبر ٢٠١٦

٦ ديسمبر ٢٠١٦

في شروط الثورات يقول أهل الفقه إن شرطها تحقق الشوكة وضمان التمكين المسبق قبل الخروج على ولي الأمر، بينما يقول أهل التنوير إن شرطها وجود ثقافة ديمقراطية وليبرالية وتفكير عقلاني عام لدى الشعب ليستحق الخروج على الحاكم المستبد، ويقول أهل اليسار إن شرطها تحقق وعي طبقي بالاستغلال الاقتصادي للخروج على النظام الرأسمالي المهيمن، وقد بحث الفكر السياسي في الشروط السابقة للثورات من حيث كونها أسباباً لاندلاعها، وما بين وجود المعاناة إلى وعي الظلم الذي يخلق المعاناة حتى وعي القدرة على تغيير أسباب الظلم، يمكن لأهل الثورات أن يتكلموا عن شرط أبسط ولكنه الأكثر تأثيراً وإلهاماً وحسماً في قرار اندلاع الثورات واستمراريتها لدى الشعب، وهو: إرادة الحرية.

في العصر الحديث، ولا شك أن ذلك ينطبق على عصور قديمة أيضاً، لم تعد الشعوب تؤمن بحتمية دينية أو طبيعية تبرر ظلم النظام وبطشه، فلا شك أن وعي الظلم وشروطه الواقعية والبشرية والممكنة التغيير هو أشبه بالحس المشترك لدى الإنسان المعاصر، أو أنه أضحى من "المتخيلات الاجتماعية الحديثة" (وهو عنوان كتاب تشارلز تايلر).

ولكن ما نلاحظه رغم ذلك في بعض مراحل التاريخ والمجتمعات هيمنة حالة من "الخوف من الحرية" (وهو عنوان كتاب ملهم لـ إريك فروم)، وكذلك انتشار خطاب "لوم الشعب" على مشاكله ومصائبه، إن الحرية حسب فروم -باختزال وتصرف- تنشأ بالضبط من إدراك الإنسان الموحش لنقصه وضعفه وحاجته للتعامل مع أسباب الواقع بعد أن كان مرتاحاً من هذا العبء في رحم الأم، فالحرية هي مسؤوليته في الوجود، والتي يرتاح عند ترحيلها للسلطات المطلقة.

وقد يتخذ الترهيب من الحرية شكل خطاب ديني، يحذر الشعب من اختيار الشعب، ويحذر الإنسان من أفكار الإنسان، ويفترض أن ذلك بديل عن التسليم لحاكمية الشرع وكلمة لله، وقد ظهر هذا الخطاب لدى المؤسسات الدينية المرتبطة بالسلطة المستبدة في القرون الوسطى الأوروبية سواء لدى الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أو البروتستانتية.

كما يظهر في المؤسسات الدينية المرتبطة بسلطة القهر العربية سواء لدى المدرسة السلفية أو الصوفية أو لدى منظري التيارات الجهادية، كما يتخذ شكل حرب على البشر الآخرين (البرابرة والشياطين) وعلى من يخالف الفاشية الجماهيرية من الشعب نفسه تحت مظلة العرق الأصفى والأمن القومي، كما قد يتخذ شكل شرعية الاستقرار والتحذير من الفوضى لدى نظم استقرت عروشها على جماجم المعارضين وعظام المقهورين، أو قد يكون التحذير بمظلة "دين العقل" والمستبد المستنير وطبقة المثقفين المرتبطة به والتي تعتقد مثله بأيديولوجية جهل الشعب (كما يسميها برهان غليون).

وتجمع هذه الخطابات على زرع الخوف من الحرية في وعي الناس ومشاعرهم كمعتقد وحقيقة ثابتة، لأن إرادة الحرية لدى الشعب تبدأ من حرية الإنسان في ذاته، ومن توق الفرد الحر لمقاومة الظلم وإقامة شروط العدالة واستكمال إنسانية الجماعة المكبلة بمنظومة القهر والاستبداد في واقعها السياسي أو الاجتماعي أو الفكري.

إن الدعوة إلى الحرية هي جوهر الصيحات الثورية الأولى تجاه الشعب الذي ينتظر الشرارة، منذ صرخة الهجوم الشهير للثوار الفرنسيين على الباستيل في 14 تموز 1789م، وحتى صرخة ثورة الكرامة السورية "الموت ولا المذلة" من درعا في 18 آذار 2011م، وكذلك كانت في البدء أعظم دعوات الحرية وأصفاها جوهراً هي دعوة الإسلام نفسه، دعوة لحرية الإنسان المادية والروحية من أوثان الحجر والبشر، حيث لا إله إلا الله، وليس لبشر ولا مؤسسة سلطة مطلقة في الأرض على الإنسان.

ولذلك كان التوحيد في الجوهر ميثاقاً لحرية الإنسان، وكانت الحرية شرطاً للإيمان "لا إَكْراهَ في الدّين" (سورة البقرة 256)، وعلى هذه الحرية تنعقد المسؤولية والتكليف بحمل الأمانة وإقامة العدل، "قلْ هو من عِنْدِ أنقُسِكم" (سورة آل عمران 165)، إن اقتران الإيمان والحرية والمسؤولية هو جوهر التكريم الإلهي للإنسان في الوجود، وهو كذلك جوهر الشخصية الثورية التي تحمل أمانة تحرير الإنسان في أي زمن ومجتمع.

ولا تحتاج إرادة الحرية لدى الشعب في بدئها مشروعاً واضحاً أو مرجعية فكرية أو "مانفيستو" مسبقاً من أي نوع، ولعل هذه الشروط تُطرح على الثورات من قبل بعض النخب لئلا تحدث الثورات بالأساس، ولكن على الرجال الثوريين وحملة القضية ألا ينسوا بينما يخوضون صراعهم الصعب والطويل تلك الصرخة والمهمة الأولى التي بدأت بها الثورة والتي ستلازمهم طيلة المسيرة الثورية، وهي الدعوة إلى الحرية.

إن من المعتاد والمفهوم ذلك الشعور بالأسى والانزعاج الذي يرافق الثوار بينما ينظرون إلى فئات من شعبهم الذي يناضلون لأجله مستقرين ضمن منظومة القهر والاستبداد، وقانعين بموقع "زنجي المنزل" كما سماه مالكوم إكس أو "العبودية الطوعية" كما دعاها لابواسيه، ولكن ما يجب على الثوار أن يتذكروه قبل لوم الشعب، وهو اللوم الذي قد يكون محقاً أحياناً، هو أين أخطأنا أو قصّرنا أو نسينا في مهمة الدعوة إلى الحرية أو بنائها واقعاً ومؤسسات.

إن كل دعوة أخلاقية تواجه تشويه وحرب الخصوم، ولكنها تواجه أيضاً مشاكل أصحابها أنفسهم سواء بإخفاقاتهم أو صراعاتهم البينية أو تحولهم لطبقة منفصلة عن الشعب ونسيان مهمة الدعوة، وتواجه هذه الدعوة قبل ذلك اختلاف الناس في نزعتهم نحو الإيمان بالمثل العليا والقدرة على التضحية وفي تعاملهم مع الجدلية الصعبة بين الحرية والضرورة (المعيشية).

ولذلك لا يمكن فرض الحرية أو تلقينها بالقهر، وكما يرى المعلم باولو فريري (صاحب كتاب تعليم المقهورين) فإن هذا الحوار الدائم والأخوي -لا التعليم التلقيني أو القهري- ما بين حملة الثورة والشعب هو ما يضمن شعبية واستمرارية الثورة ويضمن قبل ذلك أن يتحرر الإنسان المقهور من داخله وعياً وإيماناً ومسؤولية، فلا تكون حرية الإنسان كاملة بتحريره من سلطة المستبد والمحتل في الواقع ما لم يتحرر هو من الداخل ويقرر تحمل مسؤوليته كإنسان حر وخوض صراع التحرير لأجل تحطيم الطغيان وإقامة نظام العدل، أو بكلمة واحدة حين يملؤه ذلك الوحي الثوري الأول: إرادة الحرية.

يتردد في أدبيات الجهاديين مقولة إن الحاضنة الشعبية للحركات الجهادية كالماء للسمك ومن دونها تختنق، ورغم شاعرية هذا المجاز وكونه هدفاً وضرورة للحركات الثورية، فإن طموح رجال الثورات لا ينبغي أن يقتصر على أنهم سمك يسبح في مملكة الماء، وإنما أن يكونوا طليعة موجة تكبر وتنتشر باستمرار حتى يصبح بحر الشعب موجة كبرى نحو الحرية.

إن رسالة الثورة السورية موجهة لتحرير الإنسان وإسقاط الاستبداد وطرد المحتلين، وهي قضية الإنسان أياً كان انتماؤه ما دام مؤمناً بالمبدأ والغاية، وهي ثورة الأخلاق والسلاح والإيمان والفكر والأدب والفن، ولا يحتكر أحقية تمثيلها ومسؤولية المساهمة فيها مدينةٌ أو فصيلٌ أو تيار، ولا مبرر لخذلان الواجب فيها بتقصير وأخطاء الآخرين، وقد غيرت وجه المشرق والتاريخ وجيل راهن وقادم، ولا يقاس وجودها وانتصارها بمعايير الجغرافيا ولا السياسة، وستبقى ملهمة لكل أشواق الحرية للشعوب والمقاومين، ولن يُسكت صوتٓ الكرامة سجنٌ أو قبر أو مؤتمر، وستبقى هذه الثورة -بعثراتها وآلامها وبطولاتها وأمجادها- أجمل وأجلّ ماعشناه، ولا ندم ولا يأس ولا تراجع عن هذا الطريق العظيم المرسوم بدم الشهداء.

٦ ديسمبر ٢٠١٦

٦ ديسمبر ٢٠١٦

تبدل المناخ الذي قامت على أساسه القوتان العظميان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، باقتسام النفوذ في العالم، ولا يوجد مزاج عالمي اليوم يقبل بمثل هذه المعادلة الدولية، فضلاً عن أن المناخ الذي صنع تلك الواقعة تبدل بشكل جذري، وأي عودة إلى الخلف تستلزم هدم شبكات واسعة وبنى عميقة من التفاهمات والإجراءات والصيغ التي أسست لعالم ما بعد الحرب الباردة.

التبسيط المخل الذي رافق فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، والقائم على أساس أن أميركا في عهده سوف تتراجع عن حصصها العالمية لمصلحة قوى أخرى، ومن أبرز المرشحين لذلك روسيا بوتين، ليس سوى نتاج تحليل متعجّل يحاول التخلص من حمولات الأسئلة المتشابكة التي يطرحها واقع السياسة الدولية التي باتت تصعب قراءتها والولوج إلى أعماقها بواسطة المفاتيح القديمة التي تآكلت مسنّناتها بفعل التغيرات المتسارعة جداً في عالم اليوم.

لقد أظهرت الدراسات المعمّقة لظاهرة فوز ترامب وجود خلفية اجتماعية اقتصادية وسياسية عميقة ومتشابكة كانت وراء إفراز هذا المتغير، كما أثبتت تلك الدراسات أن الذين رجحوا فوز هيلاري كلينتون كانوا ينظرون إلى الواقع بشكل مسطح حجب عنهم رؤية التيارات المتحركة تحت ذلك السطح وفي عمق المجتمع الأميركي، وهذه التيارات هي بمثابة القوى والتوجهات الطالعة في أميركا والتي ستصبغ المجالات السياسية والاقتصادية بصبغتها لفترة قادمة، بمعنى أن ترامب سيكون رأس القاطرة وليس عابر سبيل.

تلك التيارات التي تشكل الروافع السياسية للمرحلة القادمة، والتي يمكن القول إنها المنتصرة، ليس بسبب فوز ترامب مرشحها، بل لأن لديها مشروعاً أميركياً واضحاً يقوم على استعادة هيبة أميركا ومكانة الرجل الأبيض واستعادة أدوات الإنتاج الأميركية المهاجرة. هذه التيارات تريد إعادة صياغة العلاقة الأميركية مع العالم على أسس غير تلك التي سادت وكانت موازينها مائلة لمصلحة الخارج، فليس صدفة إذاً أن تختار أميركا صانع صفقات ليقودها.

تكشف السيرة الشخصية لترامب، وكذلك سلوكه أثناء الحملة الانتخابية، أن الرجل لا يملك فكراً شمولياً إستراتيجياً بعيد المدى بمقدار ما يشتغل على تكتيكات مرحلية قصيرة كان لها الدور الأكبر في بروزه ووصوله إلى سدة الرئاسة، وكل تكتيك ينطوي على صفقة، وقد تعامل بهذا الأسلوب منذ ترشحه ضمن دوائر صغيرة في الحزب الجمهوري وصولاً إلى تعامله مع الولايات في كامل الولايات المتحدة.

وفقاً لذلك، فإن المرجح أن ترامب لن يذهب بعيداً في تحالفاته مع بوتين. بالأصل هما يتعارضان في الأسلوب، يطمح بوتين إلى صفقة شاملة مع أميركا تتسع لكل الملفات دفعة واحدة، وقد سعى لأن تكون سورية مفتاح تلك الصفقة، لكن إدارة أوباما قاومت هذا الإغراء لاعتبارات إستراتيجية بعيدة المدى، من ضمنها أنها لم تكن في وضعية خطيرة تجعلها تقبل بخيارات من هذا القبيل، على عكس روسيا المأزومة اقتصادياً وجيوسياسياً والآخذة وضعية دفاعية عن جغرافيتها والمتعجلة للخروج من هذا المأزق الوجودي.

ترامب ليس خارج هذا المشهد، ويدركه تماماً، غير أن الفارق هو في نمط التعاطي، الاتفاق الممكن مع روسيا في أي مكان هو الاتفاق الذي ينتج فوائد إضافية، لا توافقات من دون نتائج، هذه نظرية ترامب. مجال السياسة الدولية قابل للاستثمار والكسب، وترامب الذي لم يتردد في مطالبة حلفاء أميركا بأن يدفعوا مقابل تمتعهم بالحماية، لن يقدم خدمات مجانية لروسيا. الأرجح أنه الآن يضع خريطة مساحية لعقارات النفوذ الأميركي في العالم، ولن يكون بكرم إدارة أوباما، الانسحاب من مساحات كبيرة، كالشرق الأوسط، من دون أثمان.

تفسير سلوك ترامب في حلب يقوم على اعتبار التنازل عنها ضمن صفقة سيطالب بمقابل لها من بوتين. في كلامه أثناء المناظرة الانتخابية الأخيرة، قال إن حلب مدينة ساقطة، ما يعكس طبيعة تقديراته، وهامش المناورة الممكن بالنسبة إلى المدينة، وهو ما أثر على قراره بعقد صفقة حول حلب، لكن المؤكد أن ذلك لا يعني أن ترامب سيسلّم سورية لبوتين بسهولة، فلكل مقام أثمان، وأن يعقد صفقة حول أحياء في مدينة فإن سورية بجغرافيتها وحدودها وموقعها أكبر من أن تستوعبها صفقة سريعة.

ترامب ممثل لأيديولوجية أميركية صاعدة، تريد عودة الهيبة والنفوذ والثروة لأميركا، وهي لا ترى في روسيا حليفاً أو عدواً ولا حتى مجرد ند، وهي نظرة لا تشمل روسيا فحسب، وإنما تندرج على مجمل الأطراف الدولية الأخرى، ومقدار الفائدة المتحصل من تلك الأطراف هو ما يحدد مجال وقوعها في دائرة الأصدقاء أو الأعداء، والمؤكد أن روسيا لا يمكنها التكيّف مع الخيارات التي ستطرحها أميركا ترامب، وليس لديها ما تسيّله في بورصة أرباحها لا قبل حلب ولا بعدها.

٦ ديسمبر ٢٠١٦

٦ ديسمبر ٢٠١٦

كثيرة هي الانطباعات الخاطئة التي تولّدت منذ احتدام المعارك في حلب الشرقية، قبل أربعة أشهر، لكن أكثرها خطأً هو ما يشعر به الناس هذه الأيام، وما تقوله وسائل الإعلام، والكلمات التي تستخدمها لتوصيف استئناف روسيا والنظام السوري القصف على أحياء حلب الشرقية، وكلمة استئناف، بحد ذاتها، هي التعبير الأكثر وضوحاً عن الانطباعات الخاطئة.

بدايةً، تشكّل انطباعٌ بأن روسيا نزلت، بكامل ثقلها العسكري قوة عظمى، لإنهاء معركة حلب، وأن هذا سينتهي خلال أيام، وأنها ستنجز "معركتها" بسرعة، وبغض النظر عن النظام وبعدم التنسيق معه، ثم تبين أن هذا كان انطباعاً خاطئاً، وأن روسيا لم تدخل بكامل ثقلها، أو أن "كامل ثقلها" غير كافٍ لحسم المعركة، فتولّد بالتالي انطباع ثانٍ بأن المعارضة السورية في حلب الشرقية أقوى مما كنا نظن، وأنها سترد العدو وستحسم المعركة لصالحها في حلب. ثم تشكّل انطباع بأن هناك اتفاقاً ما من تحت الطاولة بين الروس والأميركان يتناقض مع إعلان فشل الاتفاق على خروج مسلحي "جيش الفتح" (جبهة النصرة سابقاً) ووقف العمليات العسكرية في شرق حلب. تولدت كل هذه الانطباعات بسبب أن مسار الأحداث كان غير مفهوم بما يكفي لجميع المراقبين، حتى كان يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول، حين أعلنت روسيا، من جانب واحد، وقف القصف الجوي على ريف حلب، ثم أعلن المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مبادرته التي تقضي بخروج مسلحي "جيش الفتح"، واستعداده لمرافقتهم شخصياً باتجاه إدلب.

الانطباع الحالي هو استئناف روسيا والنظام السوري العملية العكسرية والقصف الجوي والبحري والصاروخي على شرق حلب، والذي يدل على أن الشهر الذي توقفت فيه العمليات كان مجرد تحضير لعملية أكبر، ووصول حاملة الطائرات أميرال كوزنتسوف إلى الساحل السوري وانطلاق الطائرات الحربية منها، وليس من قاعدة حميميم الروسية هو مفاقمة حالة عدم الفهم واضطراب الرؤية التي تزيد من توليد الانطباعات الخاطئة.

في الوقت نفسه، وفيما كانت الطائرات الروسية والسورية تغير على أحياء مساكن هنانو والصاخور، وتلقي البراميل المتفجرة والقنابل المظلية والبوالين الحرارية لتضليل الصواريخ المحمولة في حال وجودها لدى المعارضة، كانت وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها لم تستهدف أحياء حلب الشرقية، فيما كان شهود عيان ينقلون، عبر وسائل الإعلام، صور تفجيرات حديثة وسيارات إسعاف تنقل مصابين، كما أن النظام، قبل يومين من بدء العملية، حذّر المدنيين الموجودين في الأحياء المستهدفة من أنه سيبدأ هجوماً استراتيجياً، وسيستخدم فيه أسلحة عالية الدقة، ووضع السكان أمام خياري الخروج من حلب أو تسليم أنفسهم لجيش النظام خلال 24 ساعة.

إذاً، وصول حاملة الطائرات أميرال كوزنتسوف، وكذلك وصول الفرقاطة أميرال غريغوروفيتش ومشاركتها بالعمليات، وإطلاق صواريخ عابرة بعيدة المدة من البحر باتجاه حلب، والحملة النفسية التي قام بها النظام، ويدل ذلك كله على أن فترة توقف العمليات لم تكن هدنةً إنسانية، ولا فرصة لخروج المدنيين، أو خروج مقاتلي "جيش الفتح"، ولا إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلّ ما في حلب، بل كان ذلك كله حاجة روسية لبعض الوقت، لتعزيز قواتها وحشد إمكاناتها، وأن الايام المقبلة ستكون شديدة وقاسية، خصوصاً مع وجود 250 ألف مدني في الأحياء المستهدفة لم يتمكّنوا من الخروج منها، لأسباب متعدّدة، منها نقص الثقة بالتزام النظام بعدم استهدافهم قصفاً أو اعتقالاً، وكذلك إجراءات "جيش الفتح" المشدّدة بمنعهم من الخروج، ووضعها شروطاً صعبة على الراغبين بالخروج.

ويفاقم التوقعات للأيام المقبلة إعلان الأمم المتحدة أن المواد الغذائية المتبقية في شرق حلب ستنفد خلال أيام، لأن هذه المناطق تعيش حصارا مطبقاً منذ أشهر، وآخر مساعدات غذائية دخلت إليها كانت في يوليو/ تموز الماضي.

قد يكون هذا الكلام مجرّد انطباع خاطئ جديد، وأن ما يبدو من جبل الجليد لا يكفي لتكوين صورة واضحة المعالم لما تخطّط له روسيا، أو لما اتفقت عليه مع الأميركان المشغولين بنقل الإدارة من الديموقراطيين إلى الجمهوريين، لا سيما وأن العمليات الروسية شملت كذلك محافظتي حمص وإدلب، وبشكل خاص مناطق معرّة النعمان وسراقب وأريحا وجسر الشغور، والتي يسيطر عليها بالكامل "جيش الفتح" منذ منتصف العام الماضي.

٦ ديسمبر ٢٠١٦

٦ ديسمبر ٢٠١٦

انتشر، منذ أسابيع، خبر عن مرضٍ عضال أصاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأن الأخير ينوي التنحي بحلول العام 2017. صدر الخبر عن دوائر شبه رسمية، وتحدثت عنه شخصيات مقربة من النظام الروسي، ما استدعى التأمل والتصديق. ومؤكّد أن للروس، ذوي الأساطيل الحربية الموزعة في أرجاء الشرق والغرب، غاية من نشر الشائعة التي اختفت بعد أيام، من دون أن يكذّبها أي طرف.

الشائعات وسيلة حربية لإشاعة الحيرة والبلبلة والأمل أو القنوط، استُخدمت مع بداية النزاعات التي وثقها التاريخ، وقد انسحب الروس من الحرب العالمية الأولى، بتأثير شائعاتٍ عديدة، بثها الألمان لتقوية الثورة البلشفية في الداخل الروسي. نجحت الثورة ووصلت إلى السلطة في البلاد، وتسببت في توقيع صلح روسي ألماني دُعي صلح "برست ليتوفسك"، انسحب على إثره الروس، وتركوا حلفاءهم الإنكليز والفرنسيين في مواجهة ماكينة الحرب الألمانية.

قبل بلوغ القوات الألمانية حدود بريطانيا، روج الإنكليز شائعةً عن وصول مليون جندي روسي لحماية بريطانيا من الخطر الألماني القادم، وتفنّن الإعلام الإنكليزي في سرد مواقعهم وخططهم. لعبت تلك الشائعة، بالإضافة إلى دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب إلى جانب الحلفاء، دوراً كبيراً في هزيمة الألمان في الحرب. وربما كان ذلك سبباً دفع هتلر، فيما بعد، إلى تشكيل وزارة متخصصة، دعيت وزارة البروباغندا، ترأسها جوزيف غوبلز، أحدُ أبرز مؤسسي عِلم الشائعات.

روسيا بوتين التي طالما دعمت نظام الأسد أمدته بخططٍ، منها فكرة الاستفادة من الدعايات التي تُشاع عنه، سواء أكانت لصالحه أو ضده، ولطالما تورّط مسؤولون وسفراء روس في ترويج شائعاتٍ تخص الأسد، فتحدثوا عن هروبه ووصوله إلى إحدى الدول لاجئاً، أو حتى مقتله. كان اعتمادهم هنا بشكل رئيس على وسائل "السوشيال ميديا" التي تتيح لناشر الخبر التنصل منه عن طريق "تغريدة" لاحقة.

ومنذ أيام، عرضت قناة روسيا اليوم حادثة اختراق موقع وزارة الإعلام السورية الذي بث خبراً عن تسمم بشار الأسد في أثناء تناوله وجبة طعام. تثير طريقة صياغة خبر التسمم استفساراتٍ كثيرة، إذ لم يحمل الجديّة والرصانة المعهودة لمؤسسةٍ شبه عسكرية، تهتم بمنشوراتها إلى حد الهوس، حتى يستطيع المتابعون ابتلاعه على أنه خبر حقيقي صادر عن مؤسسة رسمية، ولا هو خبر كوميدي ذو طابع ساخر على طريقة المهكّرين الذين تتلخص غايتهم في التأكيد على إمكانيتهم الوصول إلى أي مكان.

تأكد كاتبو الخبر من عدم إغفال الصفة الرسمية للأسد التي تسبق ذكر اسمه، واستخدموا كلماتٍ ذات وقع غريب، من قبيل "العملية الشنيعة"، وقالوا إن التسمم قد تسبب في إصابة الأسد بمرض معدٍ خطير!

بعد خروج أولى المظاهرات ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، نشب نزاعٌ إعلامي شرس بين طرفي الصراع. بدأ الهجوم معارضاً، وانتشرت شائعاتٌ عن انقلاباتٍ قام بها أفراد من بطانة الأسد ضده، وروجت أخبار عن مقتله أو تصفية أحد أفراد عائلته أو أقربائه. حظيت تلك الشائعات باهتمام واسع لدى السوريين، لكنها، في الواقع، أدت مفعولاً عكسياً، فكان الأسد يظهر بعد كل إشاعةٍ، ويتحدث بثقة تامة تصيب معارضيه بالخيبة. وعلى الرغم من أن فن الشائعات قديم، وأثبت نجاعته منذ أمد طويل، إلا أن الشائعات لم تنل من متانة قبضة النظام على البلاد، بل على العكس قرّر الاستفادة منها لاحقاً، وساعد في انتشارها بطرق عديدة، ريثما يتم دحضها لاحقاً، فتنهار الكذبة وينهار معها جزءٌ من مصداقية إعلام المعارضة الذي كان يعتمد أساساً على ما يتم تناقله عبر صفحات "فيسبوك".

لا تتطلب الشائعة برهاناً أو دليلاً دامغاً، بل يكفي إدراجها في سياق منطقي، ووجود رغبة لدى المتلقي بتصديقها، لكن تكرار إثارة النوع نفسه من الأكاذيب عطل شَرطية تصديقها بشكل كبير، وأصبح العبء كله واقعاً على السلاح والطائرات لعمل تقدّم على الأرض.

٦ ديسمبر ٢٠١٦

٦ ديسمبر ٢٠١٦

لا غرابة أن يفتخر قادة إيرانيون بأنّ أربعة عواصم عربية تقع في دائرة نفوذهم، بإمكانهم اليوم الشعور بالانتصارات العسكرية التي تتحقق، على أيدي حلفائهم وبجهودهم، في كل من العراق وسورية.

دعونا من حسابات الصحّ والخطأ، المساءلات الأخلاقية، فالسياسات لا تعرف غير لغة المصالح والقوة. وضمن هذا المعيار، تمدّ إيران نفوذها وتهيمن على دول عربية، وتستثمر في حالة الضعف أو الفراغ الاستراتيجي العربي الراهن، بل وحتى في التردّد أو المراوغة الاستراتيجية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يقدّم، هو الآخر، نفسه نصيراً للمجتمعات السنية العربية التي تئن تحت الطائفية أو الاستبداد.

منذ عام 2003 وانهيار نظام صدام حسين في العراق، انفتح العراق بكله أمام الإيرانيين، واستثمروا جيداً في الورقة الشيعية، لخدمة مصالحهم القومية ومد نفوذهم في المنطقة، ونجح الإيرانيون في توظيف الاحتلال الأميركي لخدمة مصالحهم، والهيمنة على النظام السياسي الجديد هناك.

لكن، مع ثورات الربيع العربي، وتنامي التهديد الذي يتشكل لحلفاء طهران في سورية والعراق، ألقى الإيرانيون بثقلهم كاملاً، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، لخدمة حلفائهم وحمايتهم، ولولا تدخل إيران المباشر والفاعل لسقط نظام بشار الأسد، منذ نهاية عام 2012، فوضعوا حزب الله في خدمته، وفيلق القدس وإمكانات قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الذي حوّله الإيرانيون إلى "أسطورة" في إعلامهم، وحتى الغربي، على الرغم من أنّه خسر المعارك الحقيقية مع المقاومات السنية السورية والعراقية، لولا تدخل الروس والإميركيين الذي قلب الموازين في هذه الساحات.

وعلى الرغم من موقف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، المعادي لإيران، فإنّ إمكانية إحداث تغيير حقيقي في المشهد العام في المنطقة أصبح أمراً محدوداً، وكل ما يملكه هو تشديد العقوبات على طهران، من دون تغييرٍ جذري في السياسات الأميركية في العراق وسورية، لأنّ الخيارات البديلة محدودة جداً، وهنالك التحالف الروسي – الإيراني الذي أصبح يمثل اليوم "الرقم الصعب" في موازين القوى في المنطقة.

لماذا انتصرت إيران وفشل العرب والأتراك (من يمثلون المحاور المنافسة أو المتصارعة مع الإيرانيين)؟ لأنّ إيران كانت أكثر وضوحاً وصرامةً وجديةً منهم في تبني مقاربتها الإقليمية، والمضي في تعريف مصالحها الحيوية في المنطقة، التي تعتمد على دعم الحلفاء على أسسٍ طائفية، أو وضع الطائفة في خدمة المصالح القومية، أياً كان الأمر، ودفعت من أجل تحقيق هذه الأهداف كلفةً كبيرة جداً، اقتصادياً وعسكرياً، حتى أن قادةً في الحرس الثوري الإيراني قتلوا هناك، ومئات من عناصرهم وأفراد حزب الله اللبناني قضوا كذلك في حروب إيران في العراق وسورية.

لم تكترث إيران بحجم الكلفة، وعرّفت حماية النظامين، السوري والعراقي، في دائرة الأمن القومي الإيراني، وكانت على استعدادٍ لمواجهة الدول الإقليمية كافة، وحمت الأسد الذي لم يعد يملك اليوم إلا أن يكون حليفاً مطيعاً لها.

تعرف إيران ما تريد في العراق وسورية، وهي واضحة في مشروعها في الهيمنة، وتفاوض نيابةً عن النظامين السوري والعراقي، وتخلق مليشيات طائفية في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن تابعة لها، وتجعل منها القوة الضاربة في المنطقة، من دون أن يرفّ لها جفن، بينما الدول العربية أولاً غير موحدة، وتتبنى أجنداتٍ متضاربة، وتخفي خلافاتها وتتحايل عليها، ولا تريد أن تدفع كلفةً حقيقية لحماية مصالحها في المنطقة.

لم تحدّد الدول العربية موقفها من التحولات التي حدثت لدى الإدارة الأميركية، وهي تحولات استراتيجية تتجاوز الرئيس باراك أوباما إلى قناعاتٍ راسخةٍ لدى مراكز التفكير هناك، ولا تأخذ موقفاً محدّداً من التدخل الروسي، وحتى مع إيران، فهنالك أجندات متباينة ومتضاربة، وغير واضحة، فهل تريد الحوار المتكافئ، أم فقط تنظر إلى إيران من منظور الصراع الوجودي، كما يرى كتّابٌ محسوبون على بعض الدول العربية، أم ماذا؟

المواقف الأردنية والإماراتية والمصرية والسعودية متباينة في الموقف مما يحدث في سورية والعراق، ومن الأتراك ومن المعادلات الداخلية المرتبطة بالإسلاميين. ومع ذلك، يحاولون بتصريحاتٍ ديبلوماسيةٍ سطحيةٍ ساذجةٍ إخفاء هذه الخلافات الواضحة والسافرة، من دون التفكير بالاعتراف بها، وإدارة الاختلاف والتفكير بصورة عقلانية في كيفية التعامل مع التحديات القادمة.

لا يختلف الأتراك، بالمناسبة، كثيراً عن العرب، فالرئيس أردوغان دعم المعارضة المسلحة الإسلامية، لكن من تحت الطاولة، ولم يجرؤ على اتخاذ مواقف واضحة مثل إيران، ويخوض معركة داخلية قاسية مع الجيش ومع خصومه، ويخوض أيضاً معركة إقليمية ودولية، وعلاقاته مع الجميع أصبحت سيئة، فلا هو مع الغرب بخير، ولا مع الروس والإيرانيين، ولا حتى العرب، فاضطر إلى الاستدارة والالتفاف مرات عدة، مع إمساكه بخطابٍ أيديولوجي عاطفي يفارق الواقع.

طالما أنّ العرب يفكّرون ويتصرفون بهذه الطريقة، وكذلك الأتراك، وإن كانوا أحسن حالاً من العرب في الدفاع عن مصالحهم، لن يكتفي المشروع الإيراني بما يحققه حالياً في العراق وسورية، وسيمضي ليتجذّر هناك، عسكرياً وطائفياً وأمنياً، من ثم الامتداد إلى الجوار العربي المحيط.

لا أظن أن السياسة الإيرانية صائبة في نهاية المطاف، فهي تغرق نفسها في محيط صراعات طائفيةٍ ستأكل المنطقة، ولن ينتصر فيها أحد، لكن ضمن معايير القوة والهيمنة والنفوذ، فإنّ إيران أصبحت القوة الإقليمية الأولى في المنطقة.

٦ ديسمبر ٢٠١٦

٦ ديسمبر ٢٠١٦

تعود الأرقام للعب دورها مع السوريين هذه الأيام، مع اقتراب موعد دخول الثورة السورية عامها السادس، ويلعب الرقم 6 دوراً مهما في حياة السوريين في الآونة الأخيرة، فهاهي روسيا تستخدم "الفيتو" للمرة السادسة على التوالي، من اجل منع تمرير طلب مجلس الامن حول هدنة مدتها سبعة أيام في مدينة حلب، ويبدو أن مجلس الأمن لو اختار ستة أيام للهدنة في حلب، لكانت سداسية جيدة ومناسبة، ومبشرة في آن معاً.

في الوقت، الذي تتحتضر به روسيا وأمريكا الاجتماع فجر غد بتوقيت دمشق، لمناقشة انسحاب "قوات المعارضة المسلحة" من شرقي حلب، بالتزامن مع تهديد "وقح" من قبل وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، باعتبار كل من يرفض الخروج من حلب "ارهابياً"، الاجتماع الذي من المتوقع أن تكون نتائجه فاشلة، بعد “الفيتو” الروسي ، يوم أمس، رأت فيه الأخيرة طعنة أمريكية أوربية، مخالفة للاتفاقات التي تمت بين “موسكو وواشنطن”، حول الاجتماع المزمع، فمهدت أمريكا أمام فشل الاجتماع بطرح مشروع الهدنة “المؤقتة”، معلنة عدم سماحها لموسكو بخداع مجلس الأمن، التطورات التي لم تنعكس على الاتصالات المكثفة بين موسكو وأنقرة وواشنطن وطهران والفصائل السورية المعارضة، للوصول الى حل حول شرق حلب.

تركيا لم تقف مكتوفة اليدين، فمكالمات هاتفية ولقاءات على غير عادة أو اعلان، فيها نوع من الغزل السياسي، فضلت أن تظهرها بمظهر انساني و اعتبارها تحت بند "عيد الميلاد”، الذي تبقى على قدومه 19 يوماً، حيث التقى رئيس هيئة الأركان التركية "خلوصي أكار" مع نظيره الأمريكي "جوزيف دانفورد"، في قاعدة إنجيرليك العسكرية بولاية أضنة، جنوبي تركيا، والذي اعتبرته "الأركان التريكة" في تصريح لوكالة الأناضول أنه اجتماع لاحتفال تركيا مع القوات الأمريكية العاملة في القاعدة وتهنئتهم بمناسبة "عيد الميلاد”.

عبثية روسيا والصين التي ساندتها بحق الفيتو السادس، رافقها بحث المعارضة السورية عن أي شيء يثبت أنها حاضرة، سواءً ببيانات باتت مستهلكة او بلقاءات هامشية متأخرة، فرحلة رئيس الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة "أنس العبدة"، الى كردستان العراق ، ولقائه مع رئيس الاقليم الكردستاني "مسعود بارزاني"، خير دليل على تشتت الاتجاه السياسي للمعارضة، الذي وجد في كردستان المكان المناسب لانتقاد الصمت الدولي ازاء عدوان النظام والروس على مدني حلب، ومن ثم لقائه في اربيل مع رئيس الوطني الكردي "ابراهيم برو"، لتوحيد الصفوف العسكرية بين الجيش الحر والبشميركة، والتي أعتبرها خطة ذكية ولكنها متأخرة أو أنها في توقيت يتوجب الترقب والتركيز السياسي، ولكن العبدة وضع أمام عينيه قاعدة "أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل”.

فيما كانت بيانات الهيئة العليا للمفاوضات، لوقف القصف والجرائم في حلب، تصدر من مكان قد يكون أكثر مناسبة وتعبيراً عن وضع المعارضة السورية، فقد اختاروا العاصمة السعودية الرياض، لاستهجانهم الوضع في حلب .. أنا لم أخطئ في تحديد أماكن التصريحات واصدار البيانات للمعارضة السورية، فالحقيقة أن عمل ممثلي المعارضة السوري، متوزع بين دول العالم للمطالبة بالدعم للشعب السوري، وهذا ليس من باب اللوم ياقوم، بل من باب محاصصة الدول بالمعارضة السورية، فلا تلومن صاحب حق.

بينما الأفاعي تتسلل لقتل السورين في كل مكان اختبأوا فيه، يهدي أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز"، مجموعة من الخيل العربية الأصيلة، على وقع الرقصة الخليجية، ربما ليمتطي كل منهما الخيل الأكثر أصالة ويفوز بالجزء الذي يستحق من الكعكة في حلب.

"دونالد ترامب" مشغول، اتركوه وشأنه فهو بحالة اعادة هيكلية البيت الأبيض والحكومة الجديدة ، التي من المتوقع أنها ستستنزف ما تبقى من سوريا، فلجلخ السكين التي سيستخدم، فهو بحاجة لهدوء هذه الفترة من الزمن، فالحقيقة ان الجميع يصنع تاريخاً ملطخ بدم الشعب سوريا، بدءً من شرق آسيا "ألصين"، وصولا الى أقصى الغرب "أمريكا"، ومرورا بأقصى الشمال الاتحاد السوفيتي "روسيا"، فيما قوى المعارضة تتنقل برحلات الطيران بين أركان هذه المعمورة علها تجد حلاً عند أحدهم، ومن يدري أين ستجد الحل؟

٥ ديسمبر ٢٠١٦

٥ ديسمبر ٢٠١٦

أصدرت السعودية والإمارات وقطر وتركيا بيانًا يطالب بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إنهاء كارثة حلب، وبخاصة في شرقها. البيان حض مؤسسة الأمم المتحدة على أن «تضطلع بمسؤولياتها المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما في وقت أصبح فيه مجلس الأمن غير قادر على فعل ذلك؛ بسبب عدم وجود إجماع».

وفي آخره استنكر البيان السعودي الإماراتي القطري التركي أن يتم التعامل مع الأزمة السورية «كما لو كان الأمر عاديًا»، موضحًا أن هذه الظروف المروعة تؤكد أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لها ما يبررها. الحق أن عجز المؤسسة الدولية عن القيام بما صنعت أصلاً من أجله المؤسسة بُعيد الحرب العالمية الثانية، وهو تحقيق السلام الدولي وإنهاء الحروب وحماية الشعوب، يشير لمدى العطب والنفاق الذي أصابها. كارثة سوريا الممتدة منذ نحو ست سنوات هي مأساة العالم الحالية. بعدد القتلى الذي قارب النصف مليون. وملايين المهجرين والمشردين واللاجئين والمفقودين. بصور صادمة عن الضحايا الأطفال. النساء. العجزة. وعلى مدار الأسبوع. كارثة تكشف هوان العرب والمسلمين عن حماية أوطانهم. أهلهم. سيادتهم. كرامتهم. حاضرهم ومستقبلهم.

كيف يجوز للروسي. الآتي من أصقاع سيبيريا. وللشيعي الأفغاني الآتي من وديان هراة. وللإيراني المتدفق من قم وهمذان والعراقي الميليشياوي الغازي من أهوار الناصرية، وحارات التطرف في بغداد، وكيف يجوز لإرهابيي حسن نصر الله في لبنان، كل هؤلاء، من دول وعصابات، أن يحتلوا أرض وسماء وبحر سوريا. يقتلون الأطفال والنساء. يقصفون اللاجئين أنفسهم. ولا يفعل مجلس الأمن شيئًا!

إنها فضيحة كبرى. عار دائم. لا يمحى أبدًا. ولا يجوز التعايش مع هذا الحال، و«كأنه لا يعنينا» كما ورد في البيان الرباعي الخليجي التركي.

كل يوم نتابع الجهود الأممية لملاحقة «داعش» و«القاعدة». والإجراءات السريعة. وهذا أمر ممتاز. وجهد طيب مبارك مطلوب، لكن لا نرى التواتر نفسه والحماسة والسرعة والتوافق على وأد الإرهاب الإيراني القبيح في ديار العرب. في حلب المنكوبة. لماذا؟! هل الإنسان السوري والعراقي، في الموصل، رخيص لهذه الدرجة؟!

إن إنهاء الغزو الإيراني لسوريا. وإيقاف التدخل الروسي، أمر من صميم الأمن القومي الخليجي والتركي. بل العربي قاطبة. لو كان بعض العرب يعقلون ويفكرون بعيدًا عن النفسية الكيدية و«الموديل» القديم في نظرية الأمن القومي العربي!

العجيب أن الدوليين والأمميين يندهشون ويستنفرون ويذعرون من ازدهار العمل «الداعشي» في العالم. لكنهم هم أنفسهم يساعدون على توفير البيئة المثالية لتخليق الميكروبات «الداعشية» في مستنقع الغضب والثأر والحقد و«النصرة».

إغاثة حلب. كسر حصارها. إنقاذ أهلها من غيلان بشار ونصر الله وخامنئي وهادي العامري وبوتين. ليست مسألة إنسانية أخلاقية. بل مصلحة أمنية سياسية عليا. عليا جدًا.

٥ ديسمبر ٢٠١٦

٥ ديسمبر ٢٠١٦

إذا بقينا نفكر ونتصرف بالعقلية العربية المعهودة فلا أعتقد أننا سنحقق شيئاً، بل سنظل نجتر آلامنا وكوارثنا سنة بعد سنة وعقداً بعد عقد وربما قرناً بعد قرن. لقد اعتاد العرب على دفن أوساخهم دائماً تحت السجادة، فبدل أن يتخلصوا من القذارات، كانوا دائماً يحاولون إخفاءها كي لا ينفضح أمرهم، أو كي لا يعترفوا بواقعهم. ونحن نعلم أن أهم مراحل العلاج هو التشخيص، فلا قيمة لعلاج يتجاوز التشخيص. عندما نضع يدنا على المرض، عندئذ يصبح اختيار العلاج سهلاً جداً. لكننا دائماً اعتدنا على تغطية عيوبنا وأمراضنا. ونحن نعلم إذا كان لديك دمل على يدك، فلا يمكن أن تعالجه بتغطيته بمنديل ورقي، بل يجب أن تعرضه على الطبيب كي يداويه أو يستأصله. أما التستر عليه بالمناديل فلن يحل لك المشكلة.

تعالوا الآن نشخص سبب تدهور الأوضاع في العراق وسوريا واليمن وليبيا بعد الثورات؟ لماذا لم تنتقل شعوب تلك البلدان من حالة الطغيان والحكم الشمولي إلى الديمقراطية، أو على الأقل إلى حال أفضل قليلاً كما فعل الأوروبيون في أوروبا الشرقية حيث انتقلوا من الشيوعية إلى الديمقراطية بسرعة قياسية، بينما ما زلنا نحن في بلاد الثورات نصارع إما الأنظمة القديمة أو نصارع بعضنا البعض كما هو حال الفصائل في سوريا واليمن وليبيا. هل الفصائل التي تقاتل الجيوش في سوريا واليمن وليبيا والعراق تريد فعلاً التخلص من الطواغيت وأنظمتهم الطغيانية، أم أنها تريد فقط أن تحل محلهم؟ هل ثارت الشعوب كي تستبدل طاغية بطغاة أو طاغوت بطواغيت؟ هل ثارت كي تستبدل الفالج بالسرطان؟ هل ثارت كي تستبدل بشار الأسد بأبي بكر البغدادي؟ انظروا إلى ماذا حصل العراقيون بعد أن تخلصوا من صدام حسين. لا شك أن صدام كان ديكتاتوراً، لكنه كان الديكتاتور الوحيد في البلاد. ورغم مساوئ الديكتاتورية الرهيبة، إلا أنها كانت أفضل للعراقيين بعشرات المرات من الديمقراطية الأمريكية التي جاءتهم على ظهور الدبابات. حتى أكبر معارضي النظام العراقي السابق باتوا يترحمون على صدام حسين الديكتاتور.

ويرى رجل الدين الشيعي والسياسي والمؤلف العراقي الشهير إياد جمال الدين أن «زمن الديكتاتورية كان أفضل من الآن بمرات ومرات لأن صدام على الأقل حفظ الأمن والاستقرار في العراق.

وبدل الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، صار كل المعارضين يريدون أن يحلوا محل صدام، فصار لدينا عشرون صداما شيعيا على أربعين صداما سنيا على خمسين صداما كرديا، فبات الناس يترحمون على الديكتاتور الأوحد، بعد أن انتشر التشتت والتفلش، وصار العراق إقطاعيات طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية وعشائر. نعم نحن نريد الحرية، لكن حرية مع أمن، لا حرية وفلتان وقتل ونهب وسلب وميليشيات. لقد كنت من أقوى أنصار الديمقراطية، لكني الآن أتمنى لو يعود الديكتاتور ليحافظ على الأقل على دم الناس. صحيح أن صدام كان يقتل، لكن الآن لدينا عشرة آلاف صدام يقتلون الناس لأتفه الأسباب»، كما يقول جمال الدين.

وقد انتقل السيناريو العراقي إلى ليبيا وسوريا واليمن. كم قذافي هناك الآن في ليبيا؟ كم علي عبدالله صالح في اليمن؟ كم بشار الأسد في سوريا؟ بدل أن تسعى الفصائل الليبية لبناء الدولة ولملمة الجراح بعد سقوط القذافي راحت تتقاتل على المناصب والغنائم، وكأن الشعب الليبي كان يريد أن يستبدل عقيداً بمئات العقداء؟ وحدث ولا حرج عن سوريا المتشظية. كم فصيل لدينا على الأرض يقاتل النظام؟ أحد المعارضين تحدث عن حوالي ألفي فصيل. تصوروا ألفي فصيل لكل واحد منهم أجندته وتوجهاته وإماراته وقادته ومصالحه الخاصة وميزانياته وحدوده. ولو كانت تلك الفصائل على قلب رجل واحد لا بأس، لكنها بدل أن تتحد في مواجهة النظام الفاشي راحت تتقاتل فيما بينها. وعندما ترى حجم الضغائن والأحقاد والانقسامات والتنافس بين تلك الفصائل، لقرأت السلام فوراً على الثورة وعلى البلاد. هل هذه فصائل تريد أن تحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري، أم تريد أن تتقاسم أشلاء البلاد فيما بينها؟ بأي شرع ستحكم إذا كانت تكفّر بعضها البعض، ولكل واحد منها سياساته ومخططاته ومصالحه الخاصة ومواقعه؟

قلناها مراراً إن دخول هذه الفصائل على خط الانتفاضات الشعبية نزل برداً وسلاماً على الطواغيت، وجعلهم يتنفسون الصعداء. وقد صار بإمكانهم بسهولة أن يقولوا للداخل والخارج: أليس من الأفضل أن يكون هناك طاغية واحد في البلاد، أم إنكم تريدون مئات الطواغيت؟

لا شك أن البعض سيقول إن القوى الكبرى هي التي أغرقت بلادنا بفصائل متناحرة لمنع التغيير أو لتحقيق مشاريعها على حساب دمار أوطاننا وتشريد شعوبها. وحتى لو كانت القوى الشريرة وراء تكاثر أمراء الحرب كتكاثر الفطر في بلادنا، فاللوم يقع أيضاً على من ارتدى لباس الثورة وقبل أن يكون أداة في أيدي المتلاعبين بأوطاننا أو حذاء في أرجلهم.