٢ ديسمبر ٢٠١٦

٢ ديسمبر ٢٠١٦

بعد 5 سنوات عجاف مرت على الثورة السورية ستجد حديث الغالبية العظمى من مثقفين و غيرهم في خارج الحدود غالبا و من داخلها كثيراً عن أن مشكلتنا الرئيسية – بعد نظام الأسد – هي التنظيمات الإسلامية ( الجهادية ) و أنهم دائما العقبة أمام أي انتصار للثورة او تقدم و أنهم شماعة العالم في قصفنا و قتلنا.

و لكنني أرى أن المشكلة بحد ذاتها هي النظر و الحديث واللطم عن النتائج و عدم التطرق للأسباب ففي مدينتي – في الشمال السوري - قبل قرابة الأربع سنوات لم يكن هناك أي وجود للتنظيمات الإسلامية و كان عددهم لا يتجاوز العشرات و لا يقارن بأعداد الفصائل المقاتلة الأخرى و بعد فترة و عوامل عدة تغيرت النسبة بشكل عكسي و انتقل كثير من الشباب إلى الفصائل الإسلامية بتدرجاتها.

و الباحث عن السبب سيجده مزدوج يعود إلى فشل الفصائل الثورية و الجيش الحر في تقديم معطيات و أفكار و طرح ايديولوجيات فرقت أكثر مما جمعت و لم تحقق أي انجاز على الصعيد المجتمعي و الإسلامي عدا عن صراعات النفوذ الذي سبب لها انهيار في الشعبية و من زاوية أخرى حدث ارتفاع طبيعي لشعبية الفصائل الإسلامية التي حملت شعارات براقة و مضمون جيد و زاد الطين بلة تعلق الأولى بأموال الداعمين - ليس انكارا على كل من يأخذ دعم و إنما من مبدأ أخذ الدعم الذي أدى إلى طاعة و تعلق في بعض الأحيان -و هنا جيل الشباب المعتمد الرئيسي عليه في بناء المجتمعات قد انتقل من الفصائل الثورية و الجيش الحر إلى التنظيمات الإسلامية لأسباب ذكرتها انفاً فوجد هذا الشاب انضباط أكثر والتزام أعلى و الأهم أنه وجد الصدق و الإخلاص ضمن هذا المكون الذي دخله لأن حقيقة الشعارات تتمثل في الأتباع غالبا , لكنه لم يكن يعلم أنه أضحى ضمن ايدولوجية أخرى وجدت و ستجد مستقبلاً صعوبات في الانخراط ضمن المجتمع و التعايش معه لأنها قد طبخت الحالة النفسية لها و غذيت عقائدها في أقبية المخابرات الدولية ضمن درجات مختلفة من التمييع حتى التشدد.

و على سبيل المثال فقد أوجدت قفازات المصارعة لتلقى الصدمات و توجيه الضربات عوضا عن قبضة اليد التي تحرك القفاز كيفما تشاء فعليا فالدول التي تتصارع فيما بينها تحتاج قفازات ملاكمة لتخفيف الأعباء توجيه الهجمات و استخدامات سياسية أخرى و إن تعرض هذه القفازات لأي آذى و ثبوت فشلها فسيتم البحث عن قفازات أخرى أكثر جدوى أو تطوير القفازات نفسها بما يناسب الصراع الذي يتغير من حلبة إلى أخرى , فلذلك أوجدت حينا و طورت حينا آخر هذه الدول ايديولوجيات و أفكار هي بحاجة لها لإخضاع الدول المنافسة و صراعها . و مما يحبذه الشباب الفعال الوضوح و الاستقلال ليكون من جنود هذا المضمون التي تحمله مكونات سيبحث عنها و يجربها بنفسه , فمن هذه المكونات تنظيمات واضحة المعالم و السياسية و الإيديولوجيا اتجاه الشؤون الدولية و أخرى غير واضحة , أي منها ما هو واضح التسيس كالفصائل الثورية و الجيش الحر ومنها ما هو عميق التسيس و خفي غير واضح سيجد الشباب نفسه على أعتابها و قد أصاب ما يبحث عنه لكنها في الحقيقة هي صعبة الكشف عن تسيسها ليس إلا و دونكم معارك الساحل السوري فليفتحها و ينقل المعركة إلى مناطق الأعداء من هو غير مسيس , فهذا الشاب سيضطر لصعود سلم التنظيمات الإسلامية بحثاً عما يريد و لا أحد يعلم أين سيكتفي بالوقوف لكن حتماً الموقف الأخير هو حزام ناسف بين إخوانه , فمع الزمن و التجربة سينقب أكثر و يكشف التسيس الموجود و يضطره دماغه للبحث عن شعارات براقة مرتفعة أكثر , وأحيانا تتشكل عنده معادلة تقلبه عكسياً أن كلما كانت الشعارات مرتفعة أكثر في واقع متدني سيكون زيفها أكبر و يغذي هذه المعادلة تشدد آخر في محاربة التشدد . و أخيراً إن هذا الجيل الشاب الذي كان معول بناء للمجتمع الإسلامي دمر داخل أنفاق التسيس و متاهات الإيديولوجيا بمختلف التسميات و التدرجات فمن الصعب بناء مجتمع إسلامي حتى يظهر جيل آخر جديد من شباب مسلم بأخلاقه و تربيته على ألا يقع في نفس الأخطاء و يكرر تجارب أسلافه – كما هو حالنا اليوم –

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

لن تستمر معركة حلب إلى الأبد ولكن ما ستتركه من ندوب غائرة لن يختفي بسهولة. دك النظام وكل الميليشيات الأجنبية التي تؤازره ومعهم جميعا الطيران الروسي شرق المدينة دكا مجنونا ونجح في فصلها إلى شطرين سيطر على الشمالي منه وجعل من الجنوبي جزيرة معزولة ومحاصرة… خرج الأهالي ومعظمهم من النساء والأطفال لا يلوون على شيء.. يشعر النظام هذه الأيام بأنه حقق كسبا ثمينا وأنه أفلح في كسر شوكة المعارضة المسلحة هناك وبات يعتقد، هو والموالون له، أن ساعة كسر ظهر المعارضة المسلحة برمتها قد اقتربت فالعالم لم يعد يهمه كثيرا إن ذبحت المدينة عن بكرة أبيها، حتى وإن غمغم بكلمات تستنكر ما يجري.

كل ذلك صحيح…وقد يدفع النظام وأنصاره إلى نوع من الانتشاء لكنه انتشاء مؤقت وبالغ التكلفة، ليس فقط لأنه من المبكر جدا اعتبار ما جرى بداية الحسم النهائي للمعارك الدائرة بين نظام مستعد للاستنجاد بالشيطان للبقاء وبين معارضة تشظت إلى ألف فصيل وفصيل، وإنما أيضا إلى أن شعورا كهذا يطرح إشكالا أخلاقيا وسياسيا كبيرا قد لا يدركه أصحابه الآن ولكنه سيطل برأسه يوما ما.

لنفصل أكثر… ولنفترض جدلا أن كل المسلحين المتحصنين في شرق حلب هم، وفق التصنيف الدولي على الأقل، هم من الإرهابيين، مع أن هذا غير صحيح أبدا لأن كل التقديرات، بما فيها تقديرات ستافان دي ميستورا، تشير إلى أن مقاتلي «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) لا يتعدون العشرة بالمائة من الثمانية آلاف مقاتل هناك. ومع ذلك… لنفترض جدلا أنهم فعلا كلهم إرهابيون وأن هؤلاء فعلا تحصنوا بالمدنيين وأخذوهم دروعا بشرية.. هل هذا يجيز لنا أن نبرر قصف رقعة سكانية محدودة بهذا الشكل الأهوج الذي لم يسلم منه شيء بما في ذلك المستشفيات ؟!! مسحت كل المستشفيات ولم يعد هناك من حديث حتى عن «مستشفيات ميدانية» بل عن مجرد «نقاط طبية» وهو تعبير جديد في مفردات الحروب والنزاعات المسلحة في العالم كله. هل وجود إرهابيين اتخذوا من المدنيين رهائن لديهم، على افتراض صحته طبعا، يخول للطرف الآخر أن يعاقب هؤلاء المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، فيقصفهم ويهدم المباني على رؤوسهم إمعانا في مأساتهم التي لا يكفي أن يكون سببها هؤلاء المسلحين فقط؟!!.

ستنتهي مأساة سوريا ذات يوم، ولكن من يجرؤ بعدها أن يرفع صوته ليدين تصرفات الجيش الإسرائيلي إن هو أقدم يوما ما، كما فعل من قبل، في قطاع غزة أو غيرها على دك المدنيين في بيوتهم لأن مسلحين من «حماس» أو غيرها، ممن صنفتهم هي أو غيرها منظمات إرهابية، كانوا متمركزين بين هؤلاء المدنيين؟!! هل سيصرخ يومها «جماعة الممانعة» تنديدا بذلك وهم من كانوا يبررونه ويحتفون به عندما كان يفعله جيش بشار والروس والمليشيات الطائفية الداعمة له؟!! وإن لم يفعلوا فهل سيعني ذلك أنهم باتوا يخجلون من تأييد نفس الشيء ثم استنكاره لأن بشار «مقاوم» وإسرائيل «عدو»؟؟!! أم تراهم سيقتنعون أخيرا بما يكرره الإسرائيليون من أنهم يمتلكون «الجيش الأكثر أخلاقية» في العالم.. وهو زعم دعائي ربما لم يثبت يوما كما هو الحال في مقارنته بما فعله بشار ضد شعبه.

قريبا سيخرج باراك أوباما من البيت الأبيض ويغادر فرانسوا أولاند الإيليزيه بعد أن تنازل الشيخ حمد بن خليفة عن السلطة ورحل الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى جوار ربه… كل ذلك وبشار باق في السلطة على عكس كل التوقعات أو الأماني. من حقه أن يفرح، حتى وإن لم يبق في حلقه من شوكة سوى رجب طيب أردوغان. من حقه كذلك أن يبتهج لقدوم دونالد ترامب الذي لم يستبعد الرئيس السوري أن يكون حليفه في «الحرب على الإرهاب» وكذلك لصعود نجم فرانسوا فيون في فرنسا فكلاهما معجب بحليفه الروسي بوتين وكلاهما لا يهمه بقاء الأسد لأن أولويتهما «محاربة الإرهاب» وطبعا بشار بريء من شبهة كهذه والعياذ بالله.

معطى واحد ووحيد لن يستطيع بشار ولا غيره تغييره، هو هذا الشعب السوري العظيم الذي قاسى الويلات من حكمه وحكم والده من قبله. هذا الشعب، وإن كان هناك منه من يقف معه بلا شك فإن أغلبه إما ضده أو ترك البلاد هربا منه. صحيح أن كثيرا من فصائل المعارضة المسلحة شوهت الثورة وركبتها وحرفتها عن مسارها الأصلي المطالب بالحرية والكرامة، وليس شيئا آخر، لكن ذلك لن يغير من عدالة قضية شعب قدره أن يواجه الدكتاتورية والتطرف الديني على حد سواء. هذا شعب باق وسيحاسب الجميع يوما ما، سواء سقطت حلب في يد النظام بالكامل أو ظلت تعاند.

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

تجري الأمور في سورية كما لو أن انتداباً روسياً، هذه المرة، أصبح يتولى إعادة صياغتها. والأمر هنا أكبر من بلاغةٍ سياسيةٍ، لوصف وضع اليد الروسية على دولة العرب العلوية. إنه، في معادلة الاستراتيجية، جزء من عودة روسيا القوية، بالارتكاز على نظام عربيٍّ فقد قدرته على التحول إلى ملكية شعبه.

وتعرف النخبة الفرنسية التي تولت بلادها الانتداب الأول في بلاد سورية الجميلة، أحسن من غيرها، معنى الانتداب، لهذا انبرت، يميناً ويساراً، تتحدث عن بعض مظاهر هذا الانتداب الذي يقوم به الدب الروسي.

وقد خصّص الإعلام الأسبوع الذي ودعناه للموضوع، وبعث صحافييه ومبعوثيه إلى المناطق المشتعلة، كما هو حال حلب، أو الى حيث القرار السوري الروسي متداخل في العاصمة. ومما نقلته "لوفيغارو" عن مسؤول سوري رسمي قوله إن الروس يقومون بكل شيء هنا، فهم من يتفاوض مع المخابرات التركية، وهم من يتبادل المعلومات مع السعوديين، لكي يتدخلوا لدى ثوار حلب، وبعدها يخبروننا بما فعلوه.

وليس ذكر حلب اعتباطياً، طبعا لأن هناك عقيدة عسكرية تقول إن من انتصر في حلب ربح الحرب.

ولعل أكبر وجوه التقارب بين الانتداب الروسي وسابقه الفرنسي أن كلاً منهما دخل أرضاً مشتعلة على قاعدة انقسامات كبيرة. ويلتقي كلاهما مع الآخر في الرغبة في إعادة هيكلة الدولة المنهارة، لترتيب مصالحه على المدى الطويل.

فالروس، اليوم، وبناءً على تقاطع دراسات وشهادات صحافية عديدة، يسعون إلى وضع امتداداتهم في كل مستويات القرار، حتى لو لم تكن مهمتهم سهلة. وتأتي في مقدمة الاهتمام مستويات الجيش وأجهزة الاستخبارات، في حين نجد، بالعودة إلى التاريخ، أن الانتداب الفرنسي سعى، في بداية عشرينيات القرن الماضي، إلى السيطرة عملياً على الدولة بإيجاد بنية إدارية على عدة مستويات. وفي مفارقة التاريخ، يستعيد الماضي الأسماء نفسها، حيث أن الانتداب الأول أوجد رسمياً ثلاث دول، هي حلب ودمشق، مع تحديد أراضي العلويين مستقلة في 2 سبتمبر/ أيلول 1920، كما لو أن تاريخ الانتداب الفرنسي الأول حدّد واقع الانتداب الروسي الثاني. والأدهى أن الروس يساهمون في صياغة الدستور، بالحديث عن الجمهورية السورية، عوض الجمهورية العربية السورية، لكي لا يغضب الحلفاء الأكراد.

والخلاصة بعد غرابة المقارنة واقعية جداً، ومفادها أن السوريين، كما في عهد الصراع الذي أعقب انتداب فرنسا، لا يملكون قرارهم، عندما يحين وقت التفاوض. وحول المائدة، للدب الروسي الكلمة المسموعة.

ربما يكون الفارق في نسبة التطور في وسائل تطبيق الأمر الواقع، حيث شبكة العلاقات الطائفية تلعب جنباً إلى جنب مع شبكة التواصل الاجتماعي، كما هو حال الإنترنت في معسكر حميميم، حيث أقام الروس "خلية لليقظة الافتراضية"، والتي تتابع كل ما يروج في منتديات التواصل الاجتماعي، وتستخلص الدروس منها، وتسليمها إلى السوريين، ليتصرفوا في انسجام معها. وقد يكون في مبرّرات القصف الجوي، فقد سجلت كتب التاريخ، إبّان الانتداب الفرنسي، بعد الحرب العالمية الأولى، إعلان الجنرال غورو في 1920 "لن أستعمل طائراتي ضد المواطنين العزّل".

ولعل المعضلة أن انتداب روسيا يتقوّى بمجريات العالم الحديث، حيث من المنتظر أن عوده سيصلب بانتخاب دونالد ترامب رئيساً في أميركا، كما قد يتقوّى بانتخاب فرانسوا فيون رئيساً في فرنسا، الذي يحصل على المرتبة الأولى في انتخابات فرنسا الأولية، وسط اليمين. والقصة روتها يومية "ليبراسيون" في عددها يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما عنونت عددها "بوتين صانع الملوك".

تلك الصناعة الروسية الثقيلة التي استبدلت بها موسكو صناعاتها الحديدية، في الفترة السوفييتية، بصناعة القادة، تتمثل فعلياً في مجيء دونالد ترامب المفاجئ إلى منصب الرئاسة الأميركية، والتي قامت على أساس الصراع معه، ثم الصعود المفاجئ لفرانسوا فيون، الرئيس المتوقع لفرنسا الانتداب القديم، وتألق أنصاره في بلغاريا وفي مناطق أخرى، بحثاً عن ريادة سلطوية للشعوب، عبر تطعيم الشعور العدائي إزاء الوحدة الأوروبية. والليبرالية الغربية وتقوية مشاعر المحافظة، والحزم عندما يكون الغرب مرتبكاً، وعدم التردد في استعمال القوة عندما يكون الغرب مرتعشا، لا سميا في حربه السورية. حتى معاقل الغرب الرئيسية، كم كتبت فيرونيكا ضورمان أنها جنحت إلى مناهضة هذا الغرب الذي دخل منذ العام 2014 في صراع قاتل مع بوتين، باندلاع مواجهات أوكرانيا، وضم جزيرة القرم. ففي بريطانيا، فاز الداعون إلى الاستقلال عن أوروبا، وصوّت الهولنديون ضد اتفاقيةٍ بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فاتسعت الامبراطورية الروسية الجديدة، في الخيال السياسي، كما في الشعور العام للدول الغربية قبل غيرها.

هل ستتآكل هذه الامبراطورية كما تآكلت سابقاتها على أسوار دمشق؟ للجواب، نعود إلى تلك القصة التي رواها المندوب الفرنسي الأول في سورية سنة 1926، المسمى هنري دو جوفونيل، نقلا عن حديثٍ له مع وزير تركي سابق، أيام كانت إقليماً تابعاً إذ قال له: احتفظوا بها، واحتفظوا بدمشق على الأخص، فهي إحدى المدن التي تسمم الامبراطوريات.

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

مرّ أكثر من سنتين على بدء انحسار تنظيم الدولة الإسلامية في سورية. جرى التقلص ببطء، بدءاً من أرياف إدلب وحلب، وصولاً إلى تمركز عناصر التنظيم في ثلاث نقاط أساسية، جرابلس ومنبج ودابق في ريف حلب الشمالي، وهي مناطق ذات أهمية استرتيجية، تؤكد السيطرة عليها أن عيون التنظيم ما زالت مفتوحة وأنيابه مشرعة.

وبعد انعطافة المصالحة في العلاقات التركية الروسية، جرت تحركاتٌ عسكرية في المنطقة التي تعدُّها تركيا بعداً استراتيجياً يقيها تهديد الكرد. وبسرعةٍ فائقةٍ، نُظفت جرابلس ودابق والقرى المحيطة بهما من الوجود الداعشي الذي ركّز دفاعاته في مدينة الباب، تَرَافَقَ ذلك مع تقدم جيش الأسد، وفتحه ممراً للولوج إلى حلب الشرقية.

لم تكن ردود فعل النظام الإعلامية من الشدة، بحيث تعكس رفضاً للتقدم التركي المصاحب لفصائل الجيش الحر، والذي جرى، على الأغلب، بتوافق مبدئي مع روسيا، لكن نبأ الهجوم السوري أخيراً على موقع يوجد فيه الجيش التركي قرب "الباب" تسبب بمقتل جنودٍ أتراك، وجرح آخرين، له دلالات يؤكدها موعد الغارة الذي يتطابق بشكلٍ مريبٍ مع الذكرى السنوية لإسقاط تركيا الطائرة الروسية، ويمكن اعتبار الغارة رداً لدينٍ قديم، أوعزت روسيا للقوات السورية أن تنفذه، من دون أن توّرط نفسها بنزاعٍ جديد مع الأتراك، ما يعني أنها ترغب في استمرار التقارب، من دون أن تنسى على طريقة "أولاد الشوارع" ثأرها القديم، خصوصاً أن محادثةً هاتفية بين الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أعقبت الحادث، تبعها تأكيد الروس بأن الهجوم الجوي سوري بحت.

هدّدت تركيا بالرد، لكنها لم تقل كيف، وبماذا، ومتى سيكون. كان مكان الغارة هو تمدّد لقوات الجيش الحر المدعوم من تركيا، في لحظة تطويق منطقة الباب من جهة الغرب، وهي جهة محاذية لوجود الجيش السوري الذي يقوم بمهمةٍ عسكريةٍ لمحاولة الدخول إلى حلب الشرقية. يمكن أن تمتد تأثيرات هذه الغارة التي أرسلت القذائف والرسائل فتشعل حريقاً يأتي على ما هو أوسع بكثير من الساحة السورية، فتركيا عضوٌ في حلف شمال الأطلسي، والعلاقات الأميركية الروسية لا تعيش أجمل لحظاتها، مع ملاحظة التململ الغربي من الوجود الروسي في المتوسط، والتركيز الإعلامي الغربي على حاملة طائراته التي تجوب المياه على مقربةٍ من السواحل السورية الغربية. وقد يغير قواعد اللعبة تأكيد تركيا على تورّط روسي في الاعتداء على قواتٍ أطلسية، ولكن الإعلام التركي لم يستخدم عباراتٍ قويةً في التنديد، ولم يصف لا سورية ولا روسيا بصفاتٍ تتجاوز ما هو معمول به، على الرغم من أن رئيس الوزراء التركي أكّد أن هذا الاعتداء لن يمر، لكن تركيا ترغب باستبقاء الحالة الراهنة وعدم التشويش على حملتها التي بدأت على "الباب"، وعينها الأخرى على منبج في الناحية الأخرى. وقد ظن الكرد أنهم سيقطعون الطريق على تركيا، بإعلانهم بداية الحملة على الرقة. حملة لم يظهر منها إلا صراخٌ إعلامي لا ينبئ بأن معركةً من هذا النوع يمكن أن تبدأ، ويعلم الكرد أن أي هجوم على الرقة، بدون موافقة وحضور تركي، لن يكتب له النجاح، خصوصاً مع توقع موجات نزوحٍ كبيرة سترافق بداية مثل هذا الهجوم.

ربما تتجاوز أهدافُ الغارة السورية ما سبق، فتقدُّم الجيش الحر إلى "الباب" سيزيح وجوداً داعشياً، لطالما شكل جداراً يفصل النظام عن القوات المعارضة في الشمال، وزحزحة هذا الوجود والحلول محله يُظهر تعقد القضية، فالثابت الوحيد على الأرض السورية هو العداء بين جيشي النظام والمعارضة المعتدلة، وكل ما عدا ذلك تفاصيل، يمكن التفاوض حولها أو عليها، ووصولهما إلى حالة تماسّ مباشر في حال اغتنام أحدهما مدينة الباب سيجعل الاستنزاف والمعارك تسير بشكل شبه يومي، حيث لا تحالف وارداً ولا تواطؤَ ممكناً بين القوتين، ولا سيما أن كليهما يمتلكان طرق إمداد شاسعة، تؤمن لهما وصول دعمٍ غير محدود.

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

مرّت الثورة السورية بطورين، وهي تقترب، منذ بعض الوقت، من طورها الثالث الذي تبدو ملامحه المقلقة من وراء دخان القصف الذي يكاد يغطي اليوم كل شبر من أرض وطننا.

في الطور الأول: كانت ثورتنا للحرية، وكان حاملها مجتمعياً وسلمياً بكل معاني الكلمة، وقادها طرفٌ غلب عليه الطابع المدني. في الطور الثاني الذي بدأ مع تشكل تنظيمات مسلحة إسلامية الخطاب والمطالب، مباشرة بعد إخلاء النظام الأسدي سبيل مئات المساجين من معتقل صيدنايا، المحسوبين في معظمهم على القاعدة، أكلت المذهبية بالتدريج مطلب الحرية، وحولت الثورة، بتدخل وتخطيط مباشر من أجهزة القمع، إلى صراع مسلح قادته جهاتٌ مذهبيةٌ متأسلمة تبنّى معظمها نهج النظام في رفض الحرية وثورتها، ورفع شعاراتٍ تجعل سقوط الأسدية هزيمة لطائفيتها، وللديمقراطية بمسمياتها كافة. بتقدّم المذهبية على الصعيدين العسكري والسياسي، تراجع دور المجلس الوطني السوري ثم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وغدت السياسة ضرباً من عمل شيطاني نجس، وسيطرت فكرة الحسم العسكري الصرف، ورفض الحل السياسي والقرارات الدولية المتصلة، وصار للثورة برنامجان متناقضان، أخذ دعمهما ميدانياً شكل صدامات مسلحة وحروب صغيرة متبادلة بين الفصائل المسلحة الداعمة لكلٍّ منهما، وتشعب الصراع، خصوصاً بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ونجاحها في طرد الجيش الحر من مناطق واسعة شمال سورية، واستيلائها على الرقة، وما قامت به من تصفياتٍ طاولت الآلاف من جنود الجيش الحر وضباطه، فضلا عن مئات الديمقراطيين والمثقفين الأحرار الذين قتلوا أو فرّوا للنجاة بأنفسهم وأسرهم.

في هذا الطور، تلاشت إلى درجة الاختفاء معادلة الثورة التي مثّل النظام حدّها الأول والنظام الديمقراطي البديل حدّها الثاني، وتخلقت معادلة جديدة، ظل حدّها الأول النظام، لكن حدّها الثاني صار البديل الإسلامي، الداعشي/ القاعدي أساساً، وتلاشى بصعوده التفهم الدولي للثورة التي انقلبت أكثر فأكثر إلى اقتتال طائفي/ مذهبي وعسكرة وعمليات انتقام متبادلة، وحصرت الحدث السوري بين حل عسكري/ أمني من فوق يتبناه الأسد، وحل عسكري من تحت، تتبناه بدائله المذهبية التي أقنعت العالم بأن سكاكينها لن تلبث أن تحز عنق مواطنيه هو أيضاً. وحين فاضل بين إرهاب الأسد الموجه ضد الشعب السوري، وإرهاب داعش وأضرابه الذي بدأ يوجه ضده، تخلى تماماً عن إسقاط الأسد ودعم إرهابه، ثم وبعد حين، اعتمدت واشنطن أولوية الحرب ضد الإرهاب الثاني خياراً استراتيجياً، ليكتمل بذلك تغير موقفها من النظام، بما عناه من إلغاء عملي لوثيقة جنيف بشأن حل سياسي في سورية. ومن نتائج ميدانية، عانينا الأمرّين منها، بلغت ذروتها في الغزو العسكري الروسي لوطننا، وتحول إيران من طرف داعم إلى طرفٍ محارب، واستقدام تنظيمات إرهابية مذهبية متعدّدة الجنسيات إلى بلادنا، والتكريس المتعاظم لقطبيةٍ ميدانيةٍ، جسّدت جبهة النصرة طرفا فيها، ومثل "أحرار الشام" طرفها الثاني، لازم صعودهما تراجع "داعش" تحت وطأة حرب أميركا وحلفائها الخارجيين والمحليين عليها، وما أفضى إليه الاستقطاب من اجتذاب بقية التشكيلات المسلحة، ولقضم لوجودها واحتوائها، كما حدث خلال قتال تنظيمي "نور الدين زنكي" و"إذا أمرت فاستقم" في حلب، حيث اقترب الأول من "النصرة" واندمج الثاني في "أحرار الشام"، ومثله عند معبر باب السلامة، حيث أزاح الأحرار"الجبهة الشامية" عن تفرّدهم بالمواقع المهمة، بمعونة عناصر من الجيش الحر قدموا من مدينة أعزاز. وللعلم، أسهم اقتتال "زنكي" و"فاستقم" في فشل "ملحمة حلب الكبرى". باستكمال توزع القوى بين القطبين المذكورين، ستدخل سورية في فترة جديدة إن تفاهما خلالها خسرت ثورتها ما تبقى منها بوصفها ثورة حرية، وان اقتتلا آذن ذلك بانهيار الثورة وانتصار النظام.

في ظل ما بلغته أمورنا، ومسؤولية التنظيمات المذهبية عن تقويض الثورة عبر طمس هويتها الأصلية، وتحويلها إلى اقتتال ذي سمات طائفية، وتدهور الأوضاع في معظم المناطق المحررة التي تتحول، أكثر فأكثر، إلى بؤر معزولة ومحاصرة، نجد أنفسنا على مشارف طور ثالث من الصراع، عواقبه وخيمة بالنسبة للشعب، يصير من المحتم أن تستعد مختلف القوى والتيارات والجهات والشخصيات الوطنية لما سيطرحه هذا التطور من خياراتٍ صعبة، تتصل بضرورة بذل جهودٍ موحدة وعاجلة لدرء الهزيمة، بالتركيز على موضوعين رئيسيين: إعادة إنتاج مشروع الثورة الأصلي كـ "مشروع حرية لشعب سوري واحد"، والشروع بعمل استباقي، برنامجي ومدروس ويومي، لتعبئة قدرات مجتمعنا الكبيرة وتحشيدها، داخل وطننا وخارجه، التي ابتعد قسم كبير من قطاعاتها المحايدة عن الثورة خوفاً من الإرهاب، ومثلها من الموالين لها كرهاً بالعسكرة والمذهبية، ولأن هؤلاء قاموا بثورةٍ سياسيةٍ، ولم يقوموا بتمرد مذهبي أو طائفي، بينما أبعد النظام قطاعات واسعة أخرى عن الثورة، بالقمع والتصفيات، وبإثارة الأحكام الطائفية المسبقة، ونزعاتها النافية للجامعة الوطنية، وبالتجويع والحصار والاقتلاع والسحق الأعمى، وتوسيع الحرب ضد الشعب والمواطن العادي، والاستعانة بجميع صنوف القتلة المحترفين، كالمحتلين الروس والإيرانيين والغزاة المذهبيين والمرتزقة.

تتعاظم الحاجة إلى هذا العمل الاستباقي، من ساعة إلى أخرى، كدوره في التخلص من معادلة نظام/ إرهاب، واستعادة معادلة الثورة الأصلية: نظام/ بديل ديمقراطي، يضمن الحرية لشعب سورية الواحد، تطبيقا لبرنامج عمل، عام وقطاعي، تؤسّس بمعونته أوضاع تنظيمية وسياسية وطنية المنطلقات والمقاصد، تحملها قطاعات شعبية واسعة، ما زالت مواليةً للثورة، يستطيع السوريات والسوريون مواصلة الثورة، إذا ما انتهى طورها الحالي بالفشل أمام تحالف الأسد/ إيران/ روسيا/ المرتزقة، أو تزايد الاقتتال المتزايد بين الفصائل، المرشح للاتساع، ولا بد من العمل لكبحه ووقفه، وفعل كل ما هو مطلوب، في الوقت نفسه، لمنع النظام من استعادة الوضع السابق لثورة الحرية، ولمواصلة النضال الثوري ضده بوسائل تبقي كتلاً مجتمعية رئيسة في ساحة الصراع من أجل حرية الشعب ووحدته.

تقف الثورة أمام منعطف حاسم يتفق وما عمل له النظام وأراده، تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية التنظيمات المذهبية ذات المشروع الطائفي المعادي للحرية ووحدة الشعب التي دخلت في تناقضٍ عدائي مع قوى الثورة، منحت المعارك التي أنتجها داخل صفوف الشعب النظام فرصة التقاط أنفاسه والنجاة من الهزيمة، ومكّنته من الإفادة إلى أقصى حد، داخلياً ودولياً، من نسبتها إلى الثورة، وإقناع الجهات الدولية أن مشروعه المذهبي الإرهابي هو مشروعها. واليوم، ما لم تبادر الجهات المتمسكة بثورة الحرية ووحدة الشعب إلى تنظيم صفوفها، وسد الثغرات والفجوات الخطيرة التي شابت عمل المعارضة، بشقيها السياسي والعسكري، فإنها تتخلى عن واجبها حيال شعبه، وتستسلم، كغيرها، للمصير الأسود الذي ترتب على التطرّف المذهبي، وأسلوبه التنظيمي/ الفصائلي الفاشل والمتخلف الذي أثبتت التجارب المكلفة والمريرة عجزه عن إنزال الهزيمة بالنظام أو الصمود في وجه جيوش حلفائه الإيرانيين والروس ومرتزقتهم.

لا عذر لمن لا يعمل، وإن جدّ متأخراً، لرد الروح إلى البديل الديمقراطي، جوهر ثورة من طالبوا بالحرية لشعبهم الواحد، ولإنقاذه، بعد أن أوصله المشروع المذهبي إلى حافّة الهزيمة.

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

تتسارع دقات القلب، وتعجز الحروف عن الخروج من حناجر متعبة أنهكها القتل والتعذيب والحصار، صور وأشلاء لأطفال ونساء، مزقتها صواريخ الحقد الأسدية على عتبات المعابر الأمنة التي جعلها نظام الأسد منفذاً وحيداً لخروج آلاف المدنيين المحاصرين في الأحياء الشرقية من حلب، كل هذه المآسي لم تلامس الحس الدولي والإسلامي بمعاناة المدنيين في حلب حتى اليوم، حيث يتفرغ نظام الأسد للقتل والتنكيل، بعد أن حقق مبتغاه بالسيطرة على عدة أحياء في المدينة كانت خارج السيطرة.

اليوم حلب تعيش المأساة لوحدها، لم ينصرها القريب ولا البعيد، تكفكف دموعها وتضمد جراحها النازفة دون توقف، حلب تعيش حالة الكارثة التي دخلت كل حي وكل منزل بثقل أوجاعها وهمومها وجراحها التي لا تكاد تتوقف عن النزيف، وسط حالة الغليان الشعبي في كل المناطق السوري المحررة تلبية حلب وتطالب بالإسراء في إنقاذها ولا مجيب.

المعابر الأمنة اليوم في حلب باتت معبراً للموت، يقتل فيها كل من يحاول النجاة، كأنها المحرقة أو يوم القيامة قد حل بحلب، يسرق أرواح الأطفال والنساء، وتتناثر أجسادهم، يقتصر المجتمع الدولي بعد القتلى بالأرقام، فلم تعد تؤثر تلك الصور التي تبث لمنظار الأشلاء والقتل والمجازر الجماعية التي ترتكب بحق من طلب النجاة، وهرب من الموت الذي لاحقه لأشهر في احياء حلب، لتكون النهاية المريرة على عتبات تلك المعابر.

من ينصر حلب اليوم، وهل تكفي البيانات أو منشورات الحزن والتباكي على مأساة حلب، وهل يكفي انتقاد الشرعيين للقادة ومطالبتهم بالتوحد، أما سئم شرعيونا من طلب التوحد والاعتصام، أما عاد للقادة صوت يجيب عن التساؤلات الكثيرة لماذا توقفت معركة فك الحصار، ومن هو المعني الأول بفك الحصار، أما تساءل احد أين ملايين الطلقات والقذائف التي خرجت من مستودعات بعض الفصائل بمدينة حلب، وأين باتت هذه الأسلحة، ولماذا لم تستخدم في الدفاع عن حلب، أم انها في عهدة بيت مال المسلمين تنتظر أهل العلم للفصل في حصة كل واحد منهم.

أين أرتال الثوار، ولماذا توقفت معركة حماة بحجة أن حلب الأولى وأن الإعداد لحلب اليوم، فلا نصرنا حلب ولا انقذنا حماة، أين أصواتكم أيها السادة، هل سيكون ردكم بعد كل هذه الدماء والمجازر، بان خسارة بقعة أرض لا تعني انتهاء الجهاد والثورة، هل كل هذه الأرواح التي أزهقت هي فاتورة طبيعية لحربكم، ولبناء كياناتكم، ولو على حساب أشلاء ذلك الطفل الذي قتل في أحضان أمه، ذلك الشيخ المغبر الذي تضرجت وجنتاه بالدماء، تلك المرأة التي نام جسدها على أبواب المعابر الامنة كانت تبحث عن ملاذ آمن للخروج منه لأجل أطفالها.

هل تنصر حلب اليوم ببضع لافتات ومظاهرات لم تتعدى العشرة أشخاص، ليأتي من يواجههم ويسقط علم الثورة، وتنتهي المظاهرة وينتهي الانتصار لحلب، هل باتت قضيتنا رفع علم الثورة أو إسقاطه وحلب تموت كل لحظة، من أسقط علم الثورة وماهي غايته، ولماذا دافع عن نفسه بوجه من حاول منعه من التصدي للمظاهرة بفتح قنبلته ليقتل من يقف بوجهه، أما كانت حلب أولى بقنبلتك التي أخرجتها.

حلب لن تسقط وستتابع مسرتها، حلب لن تموت وستنتصر على كل من خذلها، كنا نبكي داريا وكل من خذلها ونتهم فصائل الجنوب بالتخاذل، فأين أنتم فصائل الشمال، ولماذا خذلتم حلب، هل ستكون المرحلة القادمة هي تراشق الاتهامات، والتنديد والشب، أما التباكي على اطلال حلب المدمرة ...............؟

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

لم يستطيع مؤذن جامع “نور الشهداء” في حي الشعار إكمال رفعه اذان الظهر، فخنقته الغصة، و بكى على الملأ واختلط نحيبه مع “ يا الله حلب يا الله حلب يا الله حلب”، ويتقطع صوته مع دوي القذائف بشتى أنواعها، وبذات الوقت تتناثر جثامين الأطهار كـ”خراف” مضرجة بالدماء، وسط قهقات القاتل بأنه أوفى النذر الذي عليه ، نذر ليس لإله و إنما لصنم.

مسكت يد أطفالها و هي تبتسم وسط دموع تعبر عن مزيج من المشاعر، أطغاها القهر و الفرحة بالنجاة المؤقتة، وتهمس لتلك الأجساد الهزيلة التي تشدها، بأننا وصلنا إلى منطقة لا اعتقال فيها على الأقل، و لكنها لم تكمل رسائل الطمأنينة لأطفالها حتى جاءت قذائف الموت لتقضي على الجمع.

في حلب المتبقية، يحدث أمور لا يمكن لاعلام أي كان أن يشرحها ، ولا لصورة مهما كانت مؤلمة، أن ترسم ملامحها، قصة تلك الأم التي استشهدت مع اطفالها و ٤٢ شخصاً آخرين في حي “جب القبة”، يشابهها عشر قصص في ذات الرقعة التي لاتتجاوز العشرين متر مربع، و آلاف القصص داخل “الحراق” الذي يسمى اليوم بحلب .

يجلس فوق وشاح ، سجّ به جسد أمه، و هو يداعب بقايا الجسد الذي تشظى، ويقول ليتني كنت معك الآن في السماء سواء أكان مصير نار جهنم أم غدير الجنة، و بكلتا الجحالتين لن أتركك، ليتني لم أتركك لأبحث عن شيء ما يسد رمقك و يدفئ جسدك المنهك، لكن تمنياته تقف مع عند حاجز الموت القادم من كل مكان و من الجهات .

يقف العالم اليوم مكتوف الأيدي أكثر من المحاصرين في حلب ، ينظر إلى الموت في تلك المنطقة على أنه قدر “أحمق” ، ويأمل أن يتعقل و يهدأ ولو بعد حين، فهو ثور يعشق اللون الأحمر و يعمل على تصنيعه و انتاجه من أجساد المندثرين.

في حلب عندما يعجز القلم عن الكتابة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

يقول الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند»: (يستغل الرئيس الأسد المتطرفين ليضمن بهم بقاءه). وهذا صحيح، فحركات التطرف الديني وعشقها للدم والتخريب ومحاربة العالم (الكافر) كما يصفون من يحاربون - مسلمون وغير مسلمين - جعل كثيراً من دول العالم يضع هذه الحركات في رأس أولوياته، ويتغاضى عن جرائم الأسد وتجاوزاته غير الإنسانية.

الرئيس الأمريكي المقبل «دونالد ترمب» قال في إحدى خطبه إن الرئيس الأسد يحارب داعش والإرهاب فلماذا نحاربه؟.. وهذا ما يروج له الأسد ويستغله، وهو ما أشار إليه الرئيس هولاند. كذلك الفرس الايرانيون في خطابهم السياسي والإعلامي يزعمون أنهم في سوريا يحاربون الإرهاب؛ وهذا ما يؤكد للمرة الألف أن القاعدة وداعش وكذلك الرحم الذي أنجبهم (تيار السروريين) هم في السياسة والتعامل مع الواقع وموازين الضعف والقوة أغبياء حمقى، يعطون أعداءهم من حيث لا يعلمون المبرر والذريعة للقضاء عليهم واستئصال شأفتهم.

القاعدة حاربت العالم جميعاً، فانتهت إلى مقتل مؤسسها ابن لادن، وتشرذم أتباعها، وتشتت شملهم. داعش التي أنجبتها القاعدة ها هي قاب قوسين أو أدنى من أن تُسحق، وتنتقل إلى التاريخ. ولا فرق لدي إلا في بعض الهوامش بين القاعدة وداعش. فكلتا الحركتين نبتت وهي تحمل أسباب فنائها، وكذلك لتبرر قوة أعدائها.

الفرس الصفويون يحرصون على بقاء التطرف السني والتكفير لكي يبرروا تدخلاتهم في شؤون دول المنطقة، ويتمترسون بحرب الإرهاب لتبرير شهواتهم التوسعية.

كذلك الدول السنية الكبرى ومنها المملكة تعاني أشد المعاناة منهم، ومن فتاوى مشايخهم وبالذات التكفيرية، حتى ليخيل للكثيرين أنهم يستفزون الدول العظمى لمناوأة أهل السنة ومناكفتهم ومصادرة ثرواتهم.

والسؤال: هل يدركون ذلك؟.. في تقديري أنهم لا يدركون، لأنهم سذج مغفلون حمقى؛ لا تتعدى نظرتهم للمستقبل أطراف أنوفهم. جرّب - مثلا - وناقش صحويا منهم، واطرح عليه بعض الأسئلة عن مواقف الهالك ابن لادن الاستحمارية. إذا صدقك فسوف يستورد أمثلة من التاريخ وعنتريات السلف يوم كانت الشجاعة والسيف والرمح والنبل هي أدوات الحرب. وإذا طرحت أمامه الفرق بين عالم السيف البدائي وعالم التكنولوجيا والذرة، لجأ إلى القول بأن الله معهم وليس مع الكفار، ولذلك سينتصرون.. وربما يضيف: {وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ}, ونسي السطحي المسكين أن الله جل وعلا حينما وعد بالنصر، اشترط إعداد القوة، ولم يترك الأمر معلقاً على الإطلاق، وإنما على التقييد. هذا العمق الفلسفي العقلاني لا يدركه كثير من المتأسلمين المسيسين، فلديهم أن السماء ستنصرهم حتى ولو لم يتلمسوا أسباب القوة، ولم يعملوا على توفير مبررات النصر.

السبب في هذه الحماقات أن السلفية المتأخونة على وجه الخصوص، يكرهون العقل والعقلانية، بل وربما يكفرون العقلانيين. وأتذكر أنني سبق أن وصفني أحدهم بأنني (معتزلي)، فالذي يعرض ما ينقل على عقله، يعتبرونه من (المعتزلة)، وكل المعتزلة في معاييرهم كفار.

وقد يسأل أحدهم: كيف يكون الجهاديون مغفلين ومنهم الطبيب والفيزيائي والمتخصصون تخصصات علمية يحتاج صاحبها إلى قدر ولو قليل من معايير العقل والذكاء؟.. المشكلة ليست في ذات الشخص، وإنما في الأيديولوجيا التي يحملها الشخص نفسه، وأول أولويات هذه الأيديولوجيا أن تُهمش العقل وتنحيه جانباً؛ ففي خطابهم (من تمنطق تزندق) ولا علم اليوم دونما منطق؛ وإلا فهل يعقل أن ينتحر طبيب مثلا، والنص القرآني يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} تغييب العقل الذي يدعو له غلاة السلفيين السروريين هو أس البلاء ومنبع الإرهاب.

٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

كنت سمعت الكثير عن شوارعها، وأسواقها، وقلعتها الأبية، وناسها. لكن الظروف لم تشأ إلا أن أزور حلب للمرة الأولى عام 2013 بعد أن دخلت سوريا في ما سُمي وقتها بـ "الربيع العربي". تذرعت بحجة المهمة الصحفية لتغطية منطقة نزاع مقفلة أبوابها بوجه الإعلام العربي والعالمي ولا يدخلها سوى مراسلي الحرب، ودخلت من حدود تركيا حتى مشارف حلب القديمة لم يوقفنا سوى حواجز قليلة أكثرها للجيش الحر وقليل منها لجبهة النصرة. كانت حلب وريفها، وإدلب وريفها تحت سيطرة "الثوار"، ولم أشاهد قوات الجيش السوري الموالية للأسد إلا داخل قلعة حلب الأثرية.

في حرب الشوارع تكون التحركات محسوبة، فأي خطوة تصبح في مرمى القناصة، فوقفت محتمية أتأمل أقدم مدن العالم يقطنها مقاتلون لا يدركون أي حرب يخوضون.

نعم، تقريبا كل المدن والقرى الواقعة بين حدود تركيا ومداخل حلب القديمة كانت في يد "الثوار"، غالبيتهم العظمى لم يكونوا منضوين تحت لواء "الإسلام المتطرف" رغم كل الاتهامات. لم يكن مناسباً لبشار الأسد أن يكون رئيسا ضد شعبه، فحوّل الصورة إلى رئيس يحارب الإرهاب. منذ اللحظة الأولى للحراك الشعبي في درعا عام 2011 عمل النظام السوري على تحويل وتحريف الصورة من مطالب شعبية ومظاهرات سلمية إلى حركات مسلحة بأجندات إرهابية، ونجح صورياً. لكن أهل حلب لم ولن يكونوا إرهابيين. هذه واحدة من أقدم مدن العالم، وكانت شاهدة على أكثر من ثماني حضارات على مرّ العصور. لذا سواء بشار الأسد وعلويوه، أو "داعش" وتكفيريوه، أم حفنة مقاتلين مأمورين من أجهزة استخباراتية فإنهم حقبة واحدة في زمن حلب وأهلها. هم من يدفعون أثمانا باهظة بأرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم وهم باقون وإن فوق الدماء.

يعرف بشار الأسد في قرارة نفسه أنه فانٍ، وأن مجده باطل، ويعرف أن لعبة الدول التي أقحم نفسه وسوريا فيها، هو فيها لاعب صغير يحول بينه وبين الموت قرار، وبينه بين خسارة حكم سوريا قرار. يعرف بشار الأسد تماما أنه أجرم بحق سوريا، وإذا لم يحاسبه البشر فسيكون له التاريخ والقدر بالمرصاد. وتعرف الدول الداعمة لحركة الثوار في سوريا أنهم يدفعون اليوم ثمن أخطائهم. قيل الكثير بين عامي 2012 و2014 أن بشار الأسد على وشك السقوط تماما كما أسقط بن علي، وحسني مبارك، والقذافي، وغيرهم. لكن بعد ست سنوات على رسومات خطها أطفال بإيعاز من كبار ضد الأسد على حيطان درعا، وبعد سقوط حماه وحمص وريف دمشق ها هي حلب بحكم "الساقطة عسكريا".

يوم دخلت القوات التركية سوريا باتجاه مدينة الباب السورية قبل أشهر قليلة كان القرار اتخذ بإهداء مدينة حلب لروسيا وإيران. ولا بأس، فسوريا أصبحت تشبه لوحة الشطرنج، وهي لعبة تجيدها الدول ولا يفقه فيها طلاب الحرية. وهكذا تأخذ إيران وروسيا حلب المدينة، ويبقى ريف حلب لـ"الثوار" المنضوين تحت لواء أميركا وتركيا وبعض دول الخليج. كل هذا تحت شعار محاربة "داعش"، وكل هذا لأن أخطاء جسيمة ارتكبت. ففي زمن الثورة السورية، بلغت الخلافات الخليجية الخليجية ذروتها، والعلاقات العربية الأميركية وصلت إلى أسوأ مراحلها. وعلى أرض سوريا يقاتل المرتزقة من كل حدب وصوب ولم يعد واضحا مَن يقاتل مَن ولماذا. هذا قبل "داعش" وهذا سبب من أسباب وجود أغراب متطرفين يقاتلون في سوريا. على مرأى العالم، مرّ المقاتلون الأجانب عبر حدود سوريا ليشكلوا ميليشيات شيعية عراقية ولبنانية، وروسية، وإسلامية متطرفة، مثل "داعش" وغيرها. لم يحرك العالم ساكنا رغم أن أجهزة استخبارات العالم بأجمعه تقف على مشارف سوريا ترى وتسمع وتوثق.

نهش المقاتلون بعضهم البعض ونسوا قضيتهم، وبعضهم شَغَلَه سرقة النفط وأموال الناس وإعاشاتهم، وسرقوا السلاح وباعوه. طبعا من الظلم أن نعمّم هكذا ممارسات على كل الثوار لكن الجميع يعلم أن هكذا اقترافات حصلت وتحصل. لهذا تسقط مدن سوريا الواحدة تلو الأخرى، فالمعارضة بعد ست سنوات لم تنتج شخصا واحدا يشعر الناس أنه قائد. للثورات وجوه ونجوم وقادة، قد لا يعمّرون طويلا لكنهم غالبا ما يكونون عنوان مرحلة، وهذا مفقود في صفوف المعارضة السورية مع الاحترام لكل تضحياتهم المبذولة. لهذا خسرت المعارضة، لكن حلب باقية. صحيح أن دماء مدنيين أبرياء تسيل في شوارعها، لكن تخيلوا كم حرب شهدت مدينة يُقال إن البشر يسكنونها منذ الألفية السادسة قبل الميلاد.

حلب ستشهد على عصرنا هذا وعلى أجيال قادمة، وستبقى مدينة جميلة بعيون العالم وعصية على الجميع. وإذا ما تسنى للحلبيين أن يذهبوا إلى القبور في هذه الحرب الضروس، ليتذكروا أن يدفنوا خوفهم إلى جانب أمواتهم. فحلب لن تكون للإيرانيين للأبد، ولا للروس، ولا لداعش ومَن خلفه، ولا للمقاتلين بالوكالة. حلب لأهلها باقية.

٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

٢٩ نوفمبر ٢٠١٦

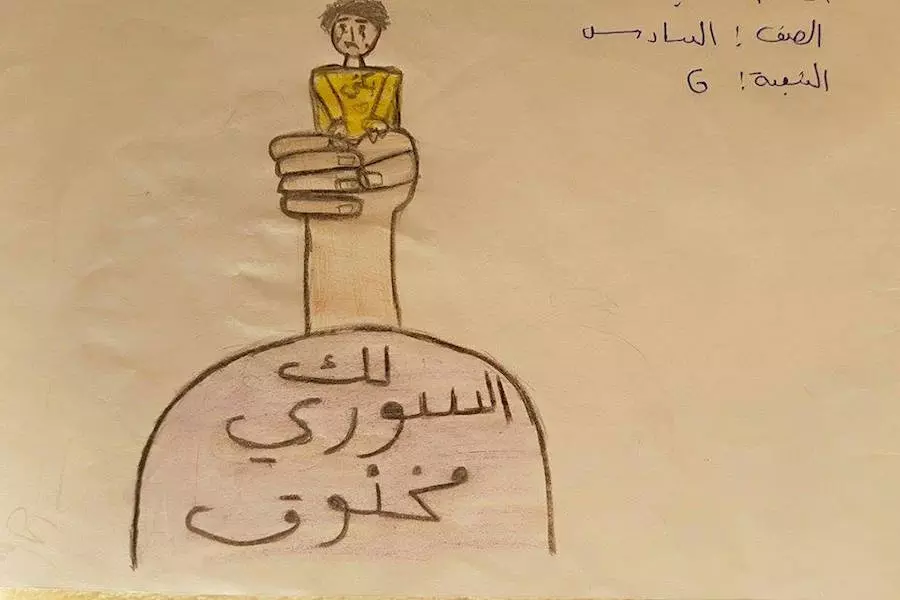

هذة ليست مجرد لوحة فنية أو رسمة فنان، ليست ورقة ملونة تنال الإعجاب فقط.. بل هي حكايا وآلام خطتها أنامل طفل ذي ثلاثة عشر عاما. نعم، عندما يتحدث الأطفال ينطقون بصدق دون قيود أو تلميع، يعبرون عما بداخلهم ببراءة من غير تكلف، فيا الله.. ماهاتان الكلمتان اللتان اختصرتا الكثير من الكلام!!

كلمتان أبلغ من الخطابات السياسية والمعارك العسكرية، بل أجزم أنها رسالة واضحة التفاصيل بما في داخل فئة كبيرة من الشعب السوري، اختصرها هذا الطفل بكلمتين وصورة صغيرة.

قد لاتمتلك الكلمات التعبير عمّا يدور في رأسك عندما تقرأ اسم الطفل هاني الطالب في الصف السادس الابتدائي، ماهذا الغضب والقهر والوحشة التي بداخله من هذا العالم الأسود؟! بالنسبة له، فهو لم ير من هذه الحياة سوى ركام الحرب وأشلاء الضحايا، طفولة ممزوجة بالتهجير والعنصرية والقسوة.

هاني ليس الوحيد، ولكنه مثل الآلاف، بل مئات الآلاف من الأطفال، عندما ترى دموعا تنهمر من عيني طفل خلف جدار مدرسته وهو يكافح في مهنة شاقة حتى على الكبار، تقف للحظات تتأمل المشهد، وبعد أن تدرك الحقيقة الموجعة يبدأ الضجيج بداخلك، في معركة بين الإنسانية والتجاهل لما يراه. نعم هذا الطفل هو المصدر الوحيد لعائلة انهكتها الحرب.

صمت .. وصمت .. وصمت، لا كلام ولا وصف، ينطق بصوته الطفولي المبحوح أنا لست حزينا لعملي، نعم أنا لست حزينا لعملي ، بل حزين لعدم امتلاكي الوقت الكافي والقدرة للعمل تسع ساعات هنا، وست ساعات هناك، ويشير، بألم وحرقة إلى المدرسة.

ماهو الحل ؟ لا أعرف، سوى أن أقول: لعنة طفولتهم ستلاحقنا إلى أن ندرك مستقبل أطفال شردتهم الحرب، وقتلت فرح الطفولة وبهجة الحياة في قلوبهم.

٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

إذا صدقت استطلاعات الرأي المرجحة فوز رئيس الحكومة الفرنسي السابق فرانسوا فيون في انتخابات الجمهوريين التمهيدية لاختيار المرشح الفرنسي للرئاسة، فسيعكس ذلك صورة عن وجود تشدد واستياء إزاء الإسلام. ففيون ركز خلال حملته على انتقاد الديبلوماسية الفرنسية، قائلاً إن «هناك ضرورة لإعادة التوازن فيها بالتقارب مع إيران بدل الحلف مع دول الخليج».

وهو واكب موجة شعبية في اليمين الفرنسي تندد بدول الخليج، كما يفعل الإعلام منذ العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد العام الماضي، على رغم أن جميع الإرهابيين الذين قاموا بهذه العمليات هم من أصول شمال أفريقية وعاشوا ونشأوا في ضواحي بلجيكا وفرنسا. وهم أبناء مهاجرين عُزلوا في ضواحي دول أوروبية تعاني مشاكل اجتماعية منذ سنوات وفشلت كل الحكومات الفرنسية في معالجتها. هؤلاء ليست لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بدول الخليج. فجزء كبير منهم زار سورية التي غذت الحرب فيها، وصعود «داعش»، هذه الموجة من الإرهاب التي ارتكبت أعمالاً شنيعة وكارثية باسم الإسلام.

اعتقاد فيون بأن التقارب مع إيران يفرض نفسه خطأ في التقدير، إذ إنه ينسى أن هذا البلد أصل تصدير الثورة الإسلامية إلى الشرق الأوسط منذ وصول الخميني إلى الحكم.

يقول فيون إن هناك تيارين في سورية فقط، أحدهما «داعش» والآخر بشار الأسد، وهو يختار بقاء الأسد. إنه منطق شعبوي مبسط لفرنسيين يجهلون الواقع في منطقة الشرق الأوسط.

يقول فيون إنه يناضل من أجل حماية مسيحيي الشرق. لكن هؤلاء هُجّروا من بلدانهم بسبب حروب في سورية والعراق وفي الأراضي الفلسطينية والقدس منذ عقود. وقمع بشار الأسد في سورية في 2011 مظاهرات مدنية مسالمة تطالب بالحرية هو ما أدى إلى الحرب. فكيف لا يرى فيون، وهو سياسي فرنسي محنك، أن مسيحيي الشرق مهددون في مصيرهم في سورية دمرها الأسد وحاميه صديق فيون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطائراته وقنابله؟ وكيف لا يرى أن الأسد وإيران مع وكيلها في لبنان «حزب الله» هم الذين دفعوا بحربهم الوحشية في سورية باتجاه نشوء مجموعات وحشية مثل «داعش»؟

ينبغي على فيون إذا فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب اليميني أن يعود بعض الشيء إلى الوراء في تاريخ عائلة الأسد في لبنان وتعاملها مع المسيحيين هناك والجرائم التي ارتكبتها فيه وتقسيم الصفوف المسيحية والاغتيالات المتتالية من رؤساء جمهورية مسيحيين مثل بشير الجميل ورينيه معوض إلى زعماء مثل داني شمعون وعائلته وبيار أمين الجميل.

ألا يدرك فيون أن الأسد هو الذي فتح السجون وأفرج عن إرهابيين كانوا أصل نشاة «داعش» في سورية؟ إن الأصولية والعنف والإرهاب تنمو كلها من حكم استخباراتي عنيف وإرهابي مثل حكم النظام السوري. وتبسيط الوضع السوري بأنه - كما لخصه فيون - بين «داعش» وبشار الأسد رؤية خطيرة لرجل يطمح إلى الوصول إلى سدة رئاسة دولة مثل فرنسا.

الديبلوماسية الفرنسية الحالية إزاء سورية صائبة. ولو أن صوت فرنسا لا يسمع لصعوبة الوضع الاقتصادي وقلة إمكاناتها. لكن مواقف الرئيس فرانسوا هولاند إزاء الحرب السورية تتماشى مع القيم الفرنسية، كما هي الحال مع مواقف منافس فيون رئيس الحكومة السابق عمدة بوردو آلان جوبيه الذي إذا خسر المعركة الانتخابية تكون فرنسا خسرت وجهاً لامعاً للاعتدال في المواقف إزاء مسلميها والشرق الأوسط. لكن يظهر لسوء الحظ أن عهد العالم الجديد مع دونالد ترامب في البيت الأبيض هو عهد للتشدد والتطرف في المواقف.

٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

لا نفتعل اثارة مسألة لا نجد لها أثرا في مجريات الانهماك بترتيب الهيكل السياسي الجديد إن تساءلنا ماذا تراه يكون عليه الموقف اللبناني من إحدى أفظع المجازر الانسانية التي ترتكب في مدينة حلب ؟ نعلم تماما الجواب المعلب من انه لا يتوقف على لبنان وطبقته السياسية ونخبه المدنية ان يعوضوا أفظع ما يواكب مجازر حلب من قصور دولي وتواطؤ مشين في حق الانسانية قاطبة جراء هذا الذي يجري والذي تقشعر له الأبدان . ولكن هل كان الامر كذلك في السوابق حين كان لبنان يحتفظ لنفسه دوما بميزة الصراخ حيال مجازر كهذه وهو الذي لا تزال المجازر التي ارتكبتها اسرائيل ضد شعبه ومناطقه ترسم ندوبا لا تمحى ؟ وهل ثمة فوارق بين مجازر ترتكب اليوم في حلب مهددة بأبشع الاستباحات ضد البشر والعمران في إحدى اعرق المدن قاطبة فيما يطبع لبنان تجاهل مريب وهو البلد الذي طبع على خصائص مناهضة الظلم والعدوان والفظائع والنزاعات الدموية المجنونة التي تسكر على أنهار الدماء ؟

لا نسوق الامر من زاوية سخافة مقاربة السياسات الخارجية للدولة اللبنانية التي لا نزعم كيف سيمكنها رسم اتجاهاتها مع ولادة حكومة جديدة يراد لها ان تحشر في تركيبة الـ24 محظيا كل تناقضات الواقع السياسي والامتدادات الاقليمية الشديدة الالتهاب . نترك هذا الاستحقاق للمنخرطين في معركة تحديد الأحجام والتوازنات وما ستفضي اليه مع تمنياتنا المقرونة بالدعاء الصادق لأصحاب اللهفة على العهد والحكومة بان يوفقوا في ابتكار يحول دون ولادة حكومة تحمل في بذورها عناصر تفجيرها . ما يعنينا هنا هو مساءلة قوى سياسية تقيم على رفع حقبة جديدة موعودة في لبنان وتلتزم معايير التواطؤ الدولي نفسها في الصمت عن المجازر الجارية في حلب مهددة بفناء حقيقي وكأنها غير معنية لا بتنديد ولا بصراخ ولا باستنكار ولا بتحرك . لم يكن لبنان هكذا يوما ، وثمة قوى فيه كانت حتى الأمس العابر فقط تحمل لواء الثورة السورية كثورة على الطغيان . وليس ممكنا ولا مقبولا ولا مبررا تبرير الصمت أو التجاهل حيال هذه المجازر بتمرير الفترة الانتقالية الجارية منذ بداية العهد الجديد لئلا يتفتق الانقسام الكامن حول مسألة تورط " حزب الله " في الحرب السورية . هل تراها حتى قوى 14 آذار ( السابقة ! ) اختطت لنفسها خيارات النأي بالنفس حتى عن موقف صارخ من هذه المجازر ؟ وماذا تراها فاعلة قوى الحكومة الجديدة كما العهد الجديد اذا حصل المحظور الأكبر المترائي وراء كثافة الغارات التدميرية للنظام وداعمته روسيا بلوغا الى المجزرة الكبرى ؟ لعلنا نتوهم أن أحدا سمع بالامس ان مجاعة بدأت تضرب المحاصرين في شرق حلب وان حرب الفناء شارفت المأساة النهائية . فالمحاصصة الطالعة لا تبيح هذا الترف!