٤ سبتمبر ٢٠١٦

٤ سبتمبر ٢٠١٦

بتحوّل حرب النظام الأسدي ضد الشعب السوري إلى حدثٍ تتخطى مجرياته وأهميته دائرته الوطنية المباشرة، وبتطاير شرر هذه الحرب إلى بلدان مجاورة، عربية وغير عربية، وبتدخل إيران المبكر الذي نقلها إلى الإقليم، وبصراع أميركا وروسيا الذي أدخلها إلى المجال الدولي، شهدت المعضلة السورية تحولين مفصليين، هما:

أولاً، انضواء ثورة السوريين من أجل حريتهم في صراعٍ حدّه الأول نضال شعبي/ وطني، من أجل نظام جديد يبنى على مفردات إنسانية وثورية، يؤسّس على الحرية، مبدأ احتضن دوماً الحداثة والعدالة والتقدم. وحدّه الثاني شمولية استبدادية تجسّدها سياسياً الأسدية، ومذهبياً نظم عديدة: عربية وإقليمية. هذا التناقض، بالاصطفافات المتناقضة عربياً وإقليمياً ودولياً، التي ترتبت عليه، أضفى أهمية مفصلية، تتخطى المكان السوري على ثورةٍ بدأت محض سورية، وأكسبها سماتٍ تشبه التي عرفها صراع تاريخي/ كوني، محوره الإنسان ككائن يتعيّن بالحرية: مقصد شعب يريد نمطاً من العيش، ركيزته المواطنة المتساوية والعدالة، منفتح على أعظم قدر من التجدّد الإنساني الذي يعينه على فك أغلال عبوديةٍ تجسّدها زمر استبدادية متحكّمة، تستند على تكويناتٍ دنيا وما قبل مجتمعية، هي الطوائف التي حدّثتها أمنياً، وفرضت من خلالها قيمها وممارساتها المعادية للإنسان، وواجهت أمنياً وطائفياً ثورة الحرية بثورةٍ مضادةٍ، أخضعت جميع السوريات والسوريين لأنواع شتى من العنف، وعملت لجرّهم إلى صراع هوياتٍ مذهبي، يبطل ما بينهم من أواصر وطنية وإنسانية، تاريخية وراهنة، ويحول شعبهم الواحد إلى اقلياتٍ مقتتلة، يمهد صراعها لتفجير حروبٍ عربيةٍ/ إقليمية، من الضروري أن تنتشر من سورية إلى المنطقة، ويحفز إنشاء (وصعود) تنظيمات إرهابية معادية للحرية وللمقاتلين من أجلها، تقضي من جانبها على التطلعات الثورية لدى شعوب المنطقة، وتحرقها بنيران اقتتالٍ مذهبيٍّ بين هوياتٍ متنافية، لا يوفر مواطناً أو جماعة أو دولة.

بهذه الأبعاد، تلزم ثورة الحرية كل عدو للاستبداد السياسي والاقتتال المذهبي بالانتماء الطوعي إليها، وبالانخراط فيها، وإن لم يكن سوري المولد، ما دام أن انتصار الثورة المضادة الأمنية والمذهبية لن يقضي على تطلعاته وحدها، بل سيقضي، أيضاً، على حقه في الحياة والكرامة، حتى إن وقف، كشخص، على الحياد، وامتنع عن تأييد ثورة الحرية في سورية، مع أن عائدها الإيجابي لن يقتصر على السوريين، بل سيطاول كل مواطنٍ على امتداد المنطقة. لذلك، لا بد أن يعتبر كل محبٍّ للحرية نفسه سورياً، وأن ينضم إلى الثورة، ويدافع عنها كأي واحدٍ من أبنائها، داخل ميدانها السوري المباشر وخارجه، ويواجه الثورة المضادة مناطقياً وإقليمياً ودولياً، كعدو يلزمه واجبه تجاه نفسه وشعبه بالنضال ضده، ليكون انتصار الحرية في سورية انتصاراً شخصياً له ولشعبه، ولكل رافض للذل والمهانة.

ثانياً: بتركيز قوى الثورة المضادة جهودها على سورية، وبقتالها لإنزال هزيمةٍ بثورتها، تكون، في الوقت نفسه، هزيمة للحرية في كل مكان، يستطيع أنصار الحرية خوض معركتها في البلدان التي حولها تدخل حكامها في سورية إلى ساحةٍ أخرى للمعركة ضد الاستبداد التي يعني خوضها مواجهة الثورة المضادة الموحدة، وتشتيت قواها من خلال وحدة الثوار العابرة للحدود، وتركيز جهودهم على تبديل علاقات القوة بينهم وبين قوى الثورة المضادة، وخصوصاً في إيران، مركز الثورة المضادّة الإقليمية ومحركها المذهبي والطائفي.

تستوطن الحرية قلوب الأحرار وعقولهم، قبل أن تقيم، بتضحياتهم والتزامهم الثوري/ الإنساني، وطناً للحرية، يكون وطناً لكل طالب لها، وثائر من أجلها، ولكل عدو للاستبداد والظلم يربط مصيره بمصير مركزها السوري، ويؤمن أن من يقصر في الدفاع عن سورية وشعبها اليوم، يخون شعبه ونفسه، اليوم وغداً.

٤ سبتمبر ٢٠١٦

٤ سبتمبر ٢٠١٦

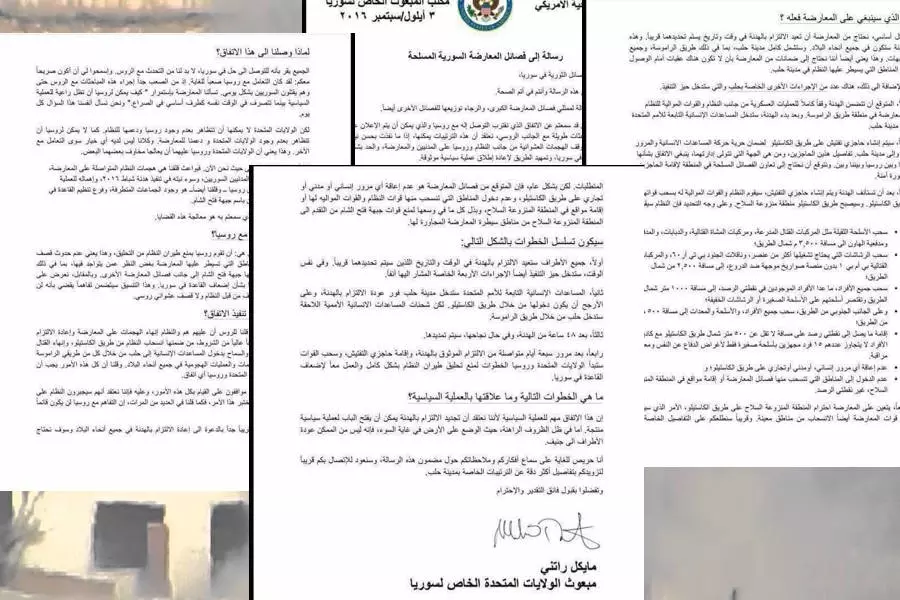

“أنا حريص للغاية على سماع أفكاركم و ملاحظاتكم حول مضمون هذه الرسالة .. سنعود للاتصال بكم قريباً لتزويدكم بتفاصيل أكثر دقة”، هي الخاتمة التي حملتها رسالة المبعوث الأمريكي إلى سوريا ما يكل راتني إلى الفصائل العاملة في حلب، سبقها أربعة صفحات من الحديث عن أمور تتعلق بمبادئ الهدنة و ميزاتها الفنية و التعبوية ، كأنها سلاح جديد يتم منحه للثوار ، فهل هي سلاح له أم عليه ..!؟

الاتفاق الأمريكي - الروسي ، لا يمكن أن يكون ملخص في رقعة جغرافية واحدة تمتد على بضع كيلومترات ، وترك الملايين الأخرى من الكيلو مترات خارج الاتفاق ، أي لاتقصف في الكاستلو و احرق ما تبقى ، وكأن القضية السورية باتت ملخصة في طريق امداد لمنطقة بعينها و ترك قرابة ٥٠ منطقة أخرى في مواجهة الحصار المفضي للتهجير، اذ تلخيص الأمر بهذا الشكل يشير إلى تثبيت الأمور في بقية المناطق و اعتبارها أمراً واقعاً .

القراءة في رسالة المبعوث الأمريكي تحتاج لنفس طويل ، اذ الكلام المنمق الذي يشير إلى وجود مشكلة مع مكون أساسي موجود في صفوف الثوار (النصرة - فتح الشام) وقائمة تطول لتشمل الكثير من الفصائل ، وترك كل الجحافل التي تدعم الأسد و تسانده ، ارهابها يفوق أي ارهاب عرفته البشرية ، سواء أكان المستند على أساس ديني أم عرقي (فارسي)، أم حقد تاريخي، و تجاهلها يجعل عدم التساوي في الكفة واضحاً جداً .

استند “راتني”على أمر غاية في الخطورة، وتمثل بوصف أن روسيا تدعم الأسد و امريكا تدعم المعارضة ،وهو أمر غير واقعي مطلقاً ، فلا وجود لأمريكا على الأرض أو في الجو في المواجهة مع الأسد ، الذي يحظى بدعم يفوق العقل من قبل روسيا ، في الأرض و الجو و السياسة ، وحديث كهذا يصدر من الممثل الأمريكي في الشأن السوري يمنح بلاده سك البراءة من كل ما ارتكبته أمريكا بحق الشعب السوري من خذلان وصل حد المواجهة الفعلية على الأرض.

رسالة “راتني” لم توضح أي شيء عن فحوي الاتفاق الأمريكي الروسي ، و إلى أين يصل وما الهدف منه ، و مدى تطابق أهدافه مع رؤية الشعب السوري، أو على أقل تقدير رأي العناصر الفاعلة على الأرض ، الأمر الذي يعتبر بمثابة تهميش حقيقي ، يضاف إلى انذار باقتراب المواجهة ، عند الحديث عن وجود تنسيق بين الدولتين “روسيا - أمريكا” لاضعاف القاعدة ، في اشارة فعلية إلى جبهة فتح الشام التي تتقاسم مع الثوار المناطق انتشاراً و ادارة، في المقابل لا ذكر لأي مليشيا شيعية تدنس أرض سوريا و ترتكب من الفظائع ما لايعد و لا يحصى ، اضافة للحرس الثوري الذي تدعي امريكا أن قائد جناحها الخارجي “فيلق قدس” قاسم سليماني على قوائم المطلوبين و المدرجين تحت مسمى الارهاب، وهو الارهاب ذاته الذي ستضرب جبهة فتح الشام لأجله.

و كشفت الرسالة التي بعثها بتاريخ الأمس “راتني” إلى الفصائل، أن وصف الحليف لـ”أمريكا” غير صحيح مطلقاً ، فهذه التفاصيل التي تم تدارسها على مدى أسابيع طويلة ، كان يعلم بأدق تفاصيلها الأسد و حلفاءه من كبيرهم وحتى صغيرهم ، و الحملات الجنونية على المناطق التي تم تحريرها ضمن “ملحمة حلب الكبرى” ، خير دليل على نوعية المعلومات التي يمتلكونها ، وحتى التوقيت ، اذ مقتل المئات بحملات مسعورة و انتحارية ، كانت تهدف لاخراج “الراموسة” من المعادلة ، الأمر الذي يعيد للأسد و حلفائه قدراتهم على التلاعب بأي اتفاق سيتم تنفيذه على الأرض ، في الوقت الذي سحب سلاح الثوار الفعال و المواجهة له من خلال اعادة اغلاق طريق “الحياة” الجديد لحلب.

قد لا يكفي بضع سطور للحديث عن رسالة من بضع صفحات تخفي مفاوضات امتدت على مدى ساعات طويلة و جولات ماراثونية من المباحثات ، و لكن الخطوط العريضة التي تكشفها الرسالة أن الاتفاق هو سلاح جديد للأسد ضد الشعب السوري، وكما سبق و أن تحدثت في مقال سابق “الاتفاق الأمريكي - الروسي .. لا تنتظر من “قاتل” أن ينقذك”.

٤ سبتمبر ٢٠١٦

٤ سبتمبر ٢٠١٦

منذ خمس سنوات و نيف و الحال على ماهو عليه ، ليس ثباتاً بل تصاعداً بحجم القتل و شدته، ضد الشعب السوري ، و كلما كثرت الاجتماعات و اقتربت الاتفاقات من التمام ، يكثر معها الموت و يتنوع بأشكال لم نعهدها ، لتكون مفاوضات من يقتل أكثر و بطريقة أشد شناعة.

اليوم نقف على أعتاب الاتفاق الأمريكي الروسي ، الذي امتدت مفاوضاته قرابة التسعة أشهر ، من الزيارات وجولات المفاوضات الماراثونية ، المعلن منها و المخفي ، السياسي و العسكري و طبعا المخابراتي، و لم يتمخض عن هذا المناكفات إلا شيء واحد ، ارتفاع معدل الموت و اشتداد حملة التدمير و الأخطر تضيق الخناق على المتواجدين في سوريا مساحةً و معيشتة ً و حياة.

ما ظهر من مسودة الاتفاق قبل قرابة الشهر و النيف في آخر زيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى روسيا ، عبارة عن بنود فضفاضة، لاتؤثر بشيء على الوضع في سوريا ، الوضع الذي يتميز بشائكته لحد الادماء لنفسه و لكل من يعمل به ، صراعات لا تعرف حدود ولا مسار، ولا أفق لأي حل ، مع اختلاط عجيب بالتركيبة العاملة على الأرض.

يلخص مايكل راتني المبعوث الأمريكي إلى سوريا الحل بنقاط أساسية ثلاث ، تترتكز في أساسها على منطقة جغرافية واحدة تكون بمثابة حقل التجارب لتعتمد كالاستراتيجية فيما تبقى ، ويقوم الاتفاق وفق راتني على اقامة منطقة منزوعة السلاح في شمال حلب و من ضمنه الكاستلو ، وفق ما يؤكده البند الثاني من الاتفاق و المتمثل بسحب قوات الأسد من هذا الطريق و جعله طريقاً ذو صبغة عمومية ، فيما يتضمن النص الثالث الذي كُشف عنه هو توقف روسيا عن قصف المعارضة السورية ، توقفٌ لا معنى له في ظل نص الاتفاق الأساسي (بين روسيا و أمريكا) على استهداف مشترك لـ”جبهة النصرة” أو “فتح الشام” ، اذ لافرق بين الاسمين فالتغيير لم يحدث أي أثر له في النظرة لهذا الفصيل ، الذي تتشابك مناطق نفوذه مع بقية الفصائل السورية لحد كبير ، و قد تصل للتشارك في منزل واحد ، و بالتالي عملية وقف القصف تكون عبارة عن “وهم” جديد ، تضعه الادارة الأمريكية في أعين الجميع و لاسيما السوريين أنها تسعى لحقن الدم ، في حين أنها تتجه إلى المشاركة في “اسالته”.

و قد يكون من الخطئ الذي يواصل الثوار بشقيهم (السياسي - و العسكري) الارتكاز و الانتظار على ما تفضيه المباحثات الدولية ، حتى يتم التعامل معها على الأرض ، و من الخطئ الأكبر القول هو السيطرة الكاملة لأمريكا أو لروسيا على الأرض السورية ، فهناك أسلحة لازالت متمردة ، لو اتفقت أو على الأقل تنازلت بعض الشيء عن عنجهية أو تصرف أرعن من تصرفاتها ، لقلبت الآية بشكل كامل ، و لنا في فك حصار حلب و اعادة حصارها من جديد ( نفى من يرغب و أكد من يشاء) ، درس و عبرة ، فلا الواحد استطاع أن يغلب الكثر ، و لا البضع تمكنوا من مواجهة الكل ، فهنا لا بطولة في التفرد ، و إنما القوة أن تضبط الأمور بشكل سليم ، فالموت القادم لن يطالك وحدك ، و كذلك الموت القادم لشريكك في الأرض لن يختصر عليه.

و أمام كل ما سبق ذكره ، لا يمكن الانتظار من “قاتل” أن يأتي لنصرتك أو مساندتك ، و إنما سيكون انتظار لاجتماع القتلة ليتم لنهائك بشكل كامل .

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

كان المشهد استثنائياً في داريا السورية. آلاف من المواطنين يتم اقتلاعهم من أرضهم وبيوتهم، وترحيلهم إلى بقاع أخرى بعد حصار استمر أكثر من أربع سنوات. مشهد يقود تلقائياً إلى التفكير بسيناريوهات مماثلة عاشتها أراض عربية، ولا سيما فلسطين المحتلة، والتي لا يزال يعيش النظام السوري وحلفاؤه تحت راية تحريرها، ورسم الطريق إليها.

داريا التي سطرت، منذ بداية الثورة السورية وحتى يومها الأخير من الصمود، سقطت ضحية التهجير الممنهج الذي يتبعه النظام وحلفاؤه، باعتراف الأمم المتحدة، ضمن مخطط تأسيس ما بات يصطلح على تسميتها "سورية المفيدة"، وهو مسمى لم يعد خافياً أنه يهدف إلى رسم حدود التقسيم، وتحديد الأراضي التي يريد نظام الأسد الاحتفاظ بها ضمن أي اتفاق سياسي مرتقب، أو حتى في حال تعثر التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وتقرّر إبقاء الوضع على ما هو عليه.

ضمن هذا السياق، لم تكن داريا الأولى، ولن تكون الأخيرة. والترانسفير الذي بدأ سابقاً من الزبداني في 2015 عبر ترحيل 225 عائلة، ها هو يتمدّد ويتوسع، ليصل إلى داريا ومن بعدها المعضمية، في إطار إفراغ الغوطة من سكانها المعارضين، وإيجاد بيئة حاضنة للنظام وحلفائه فيها ضمن المشروع "الممانع".

كثير من الكلام يتداول عن مخططات الإحلال في المناطق المفرغة من سكانها، قد يكون في معظمه شائعات لا أساس له من الصحة. غير أن ما هو صحيح ومتأكد منه أن داريا باتت خالية، وأن لا موعد أعطي لأهلها للعودة إليها، ولا سيما بعد تسجيلات مصورة تظهر عمليات بيع أثاث المنازل التي لم يتمكن أصحابها من نقلها معهم. حال هي عملياً استنساخ للسياسة الإسرائيلية التي اعتمدت تجاه الفلسطينيين المطرودين من أراضيهم في عام 1948، حين تم اعتبار كل ما تركوه خلفهم "أملاك غائبين"، يحق لدولة الاحتلال التصرف فيها. وهو الأمر نفسه الذي سيحصل مع أراضي أهل داريا الغائبين أو المغيبين، فكلها ستكون ملكاً للأسد الذي رفعت صورته على أنقاض المدينة.

قد لا تكون هذه فقط هي الصيغة المستنسخة من تجربة الاحتلال الإسرائيلي، فالتهجير بالأساس ونقل السكان وإحلال آخرين محلهم هي عملياً ما قامت به الدولة العبرية في الفترات اللاحقة لقيامها على خلفيات دينية وعقائدية، وهو الأمر الذي يسير على هديه النظام على خلفيات مشابهة أساسها الولاء، وتأسيس كيان صافٍ سياسياً يؤمن الاستمرارية للأسد وآله.

وقبل التهجير والإحلال والمصادرة، لا يمكن تجاهل العقلية المؤسسة لهذه الممارسات، وهي أيضاً عقلية مستوحاة من الممارسات الإسرائيلية. عقلية لا تقتصر على المستوى الرسمي السوري، بل أصبحت منتشرة بين أنصاره من كل الفئات وعلى المستويات كافة، وحتى غير السوريين. فكل من هو غير موال للنظام أو لا يبجل الأسد وممانعته يستحق القتل. أمر مشابه للنظرة الإسرائيلية أو اليهودية إلى الآخرين من "الأغيار" الذين يرون أيضاً أنهم لا يستحقون الحياة. وعلى هذا الأساس كانت المجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1948 إلى اليوم. غير أن الأسد وحلفاءه تمكنوا من التفوق في هذه النقطة وارتكبوا من المجازر خلال الأعوام الخمسة الماضية ما لم يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الثماني والستين الماضية.

على الرغم من ذلك، لا يزال النظام السوري وحلفاؤه يرفعون شعار أن كل ما هو جارٍ على الأرض السورية هو في سبيل وقف محاربة إسرائيل، أو سد الطريق إلى القدس، والتي يبدو أن الوصول إليها، بحسب هذا المنطق، لن يكون إلا بعد تدمير كل المدن السورية المعارضة وتهجير سكانها.

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

يصر النظام السوري على تهجير السكان الأصليين للمدن والقرى التي يحاصرها ويقصفها ويهدم منازلها ويقتل أهلها منذ نحو خمس سنوات حتى تضطر أن تخضع وتذعن لما يسميه المصالحات، كما حدث مؤخراً في داريا، وكما يحدث في المعضمية وحي الوعر الحمصي، وقد جرت عملية التهجير سابقاً في حمص وفي الزبداني وفي العديد من المناطق السورية التي تعرضت لحصار شديد شاركت فيه قوى الاحتلال الإيراني وميليشيات طائفية لبنانية وعراقية وأفغانية. وقبل عام ونيف عرضت إيران تغييراً ديموغرافياً بين منطقة الزبداني وبين قرى شيعية تقع قرب مدينة إدلب (الفوعة وكفريا)، ورعت الأمم المتحدة اتفاقاً بين إيران وحركة «أحرار الشام» لنقل الجرحى، واليوم يفسر أكثر السوريين ما يحدث بأنه خطة للنظام تهدف إلى طرد سكان المناطق المحيطة بدمشق ليحل محلهم مستوطنون شيعة يأتون من إيران والعراق وأفغانستان ليتملكوا أراضي وبيوتاً وممتلكات ليست لهم، على غرار ما فعلته إسرائيل حين هجرت السكان الأصليين من الفلسطينيين.

لكن الهجرة الأكبر التي تشكل عمق المأساة السورية هي هجرة ما قد يزيد على اثني عشر مليون سوري، أكثرهم من أهل السنة الذين سيصبحون أقلية في سوريا إذا استمر هذا النزوح. أما عمق المأساة فهو هجرة الكفاءات العلمية والتقنية والصناعية وفراغ سوريا من طاقاتها الأكاديمية ومن علمائها وأطبائها ومهندسيها من مختلف الشرائح والأديان والمذاهب، وقد هُجّروا رغماً عنهم خوفاً من الاعتقالات العشوائية ومن براميل الموت الجماعي.

ولا يجد السوريون تفسيرات أبعد من استقراء مفجع لدوافع التهجير القسري والتغيير السكاني، وقد نشط تفسيران أولهما شك في كون النظام يريد تلبية الأغلبية من الموالين الذين أطلقوا على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات (مبرمجة) للنظام تطالبه بمحو محافظة إدلب من الخارطة السورية، وتحض على إبادة جماعية، وقد عزز هذا التفسير إصرار النظام على تهجير أهل داريا إلى إدلب بالتزامن مع تصاعد القصف السوري والروسي اليومي على المدنيين في إدلب، وقد استخدمت فيه القنابل العنقودية والفوسفورية والنابالم، وانتشرت صور الضحايا من الأطفال والنساء، لكون الأهداف تنحصر في المدن، وتحديداً في المنازل والساحات والأسواق، وهي ليست أهدافاً عسكرية.

أما التفسير الآخر عند بعض السوريين فهو أن ما يحدث هو ترسيخ لخطة خفية للتقسيم بحيث تفرغ سوريا (المفيدة) من المعارضين، ويحشر كل الذين طلبوا الحرية والكرامة في إمارة دينية يتم حصارها من العالم كله، وتتعرض لقصف من قوى التحالف الدولي ضمن حربه على الإرهاب، وتكون محافظات الشمال «سوريا غير المفيدة» لمجرد أنها لا تؤيد النظام، ويظن بعض السوريين أن الطلب من حزب «البي يي دي» بأن يغادر إلى شرق النهر وبعض وسائل الإعلام تدس كلمة «المناطق الكردية» تهميداً لمنح هذا الحزب إقليماً يسميه بعضهم «كردستان السورية» متجاهلين وجود العرب وسواهم من المكونات في المنطقة. ومع أنني لا أرى صواب هذه التفسيرات فإني أشارك كثيراً من السوريين مخاوفهم من الغموض المبهم الذي بات خفياً حتى على دول كبرى من مضامين مباحثات واتفاقيات (كيري ولافروف)، ومن هذا الصمت الدولي المريب على ما حدث في داريا وما يحدث في المعضمية والوعر، وعلى خطة النظام بفرض مصالحات قسرية على المناطق الساخنة عبر تخيير سكانها بين الحصار القاتل والإبادة الجماعية وبين القبول بتسليم أنفسهم ومغادرة ديارهم!

إن ما يحدث من فظائع يفتح المستقبل لاحتمالات مزيد من الدمار ومن ارتداداته الإقليمية والدولية، ورغم الشعور العام لدى السوريين بأن الحل السياسي الذي اعتمد على بيان جنيف وعلى القرارات الدولية قد فقد حضوره منذ أن أهملته الدول التي دعت إليه وتمكنت روسيا وإيران من تعطيل فاعليته، فإن بث الحياة فيه هو مسؤولية دول أصدقاء سوريا، ونرجو أن يكون إحياؤه موضوع بحثهم في مؤتمر لندن القادم.

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

يعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن قلقه إزاء الاتفاق الذي أبرم حول مدينة داريا في الريف الدمشقي.

أعلن أمر “القلق” متحدث باسم الأمين العام، فالأمر هامشيّ عرضي داخل المأساة السورية ولا يستحق ظهور الأمين العام بشخصه في مؤتمر صحافي للتعليق على الحدث، ولا يستحق طبعا دعوة لوزراء الخارجية العرب ولا حتى اجتماعا على مستوى المندوبين.

والحقّ يقال إننا فوجئنا بـ“موقف” أبوالغيط، ذلك أننا في وجداننا، قد أعفينا منذ زمن “جامعة العرب” من أي دور أو وظيفة تتعلـق بالمـوقف من الحرب في سوريا.

استقال النظام العربي السياسي برمّته حين نجح في طرد مندوب النظام السوري من الجامعة ولم ينجح في استبداله بمندوب لسوريا يمثّل معارضة هذا النظام.

وبما أن النظام السوري لم يعد يقبل بأي انخراط للجامعة العربية في شؤون سوريا، فقد استجابت الجـامعة ونفضت يدها برشاقة من الوحول السورية، تاركة لإيران وتـركيا وإسرائيل وروسيا والـولايات المتحدة وغيرها الانهماك في طبخ لم يعد للعرب في ورشته إلا استنشاق روائحه من بعيد.

قلقٓ أبوالغيط من “صيغة داريا”، التي عرف بها عبر وسائل الإعلام، كما يقول البيان، لأنها لم تتمّ تحت رعاية الأمم المتحدة، أي أن القلق متعلّق بشكل ارتكاب الجريمة وليس مضمونها.

يقلق أبوالغيط ولم يصدر عن جامعته القديرة في السنوات الأخيرة أي موقف لافت يتعلق بالمجازر التي ترتكب في المدن السورية الأخرى التي تتعرض، وفق تقارير لا تصدرها الجامعة، للبراميل المتفجرة وقصف النابالم واستخدام الغازات السامة وحصار التجويع.. إلخ.

وقد لا يمكن لوم الأمين العام الحالي ولا السابق ولا الأسبق، طالما أن العرب أنفسهم منقسمون حول المسألة السورية، ومنشغلون بمعضلاتهم البيتية التي يحاولون مواجهتها بحيث تدفع النموذج السوري عن أبوابهم.

لكن لماذا يقلق أبوالغيط في داريا ولم يقلق في حمص ولا يقلق في حلب؟

لا نملك جوابا منطقيا، ذلك أن قلق الجامعة لا منطقي. وقد يكون البيان الصادر عن الأمين العام زلّة لسان وتمرينا لدفع السأم عن “بيت العرب” في القاهرة.

ثم إن أبوالغيط القلق من حدث داريا، هو سليل الدبلوماسية المصرية وأحد وجوهها الأساسيين في العقود الأخيرة، كما أنه في هذه الأيام يمثل فلسفتها على رأس المنظمة الإقليمية الأولى للـدول العـربية. فهل أطل قلق الرجل من كونه رأسا للجامعة أم صوتا آخر يعكس صدى للسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

ثم لماذا يقلق أمين عام جامعتنا العربية؟ ألا تعتبر “استعادة” داريا من قبل النظام السوري متّسقة مع رؤى القاهرة في الدعم الضمني لنظام دمشق ضد “الإرهابيين”؟ أولم تتم الصفقة برعاية الحليف الروسي المتفق مع القاهرة على مكافحة الإرهاب، حتى في داريا؟ أوليست “التسوية” انتصارا للأجندة الإيرانية التي لم نسمع أن القاهرة عارضتها بشكل جدي أو استخدمت ضدها موقفا حاسما جازما؟

أما إذا كان قلق الأمين العام يتمحّور حول التفريغ السكاني المقيت الذي ارتكبته هذه التسوية في مدينة عربية داخل دولة عربية هي “قلب العروبة النابض” وفق معلّقات نظام دمشق، فهل أمر كهذا لا يستأهل إلا القلق، والقلق فقط؟

تفرج صفقة داريا عن لبّ الهواجس التي تقضّ مضجع النظام في دمشق. يعتبر النظام السوري أن مشكلته ليست مع “المندسين” ثم “الإرهابيين التكفيريين المتصهينين العملاء للإمبريالية”.. إلخ. فحين أخرج معمر القذافي يوما كتابه الأخضر اعتبر أن مضمونه قابل للتطبيق في دول كالسويد والنرويج وليس على الشعب الليبي القاصر عن أن يكون بمستوى فهم فكر القائد.

مشكلة النظام السوري هي مع الشعب السوري نفسه، الذي أعمل فيه خلال عقود الحكم الغابرة السيف والسجن والاغتيال والترهيب انتهاء بالمجازر منذ العام 2011، فبات من الضروري أن يرحل هذا الشعب كما رحل ناس داريا.

يقلق الأمين العام لجامعة الدول العربية من ترحيل شعوب العرب عن مدن العرب. سبق لإسرائيل أن مارست ذلك علنا في فلسطين، ومذاك يعتبر العالم أجمع أن إسرائيل دولة محتلة. فهل يقصد أبوالغيط من خلال قلقه أن الدولة السورية باتت دولة محتلة تجوز ضدها مسلمات مواجهة الاحتلال وفق الشرائع الدولية، بما في ذلك الحقّ في مقاومة الاحتلال؟

ثم إن إسرائيل حين أجلت العرب عن مدنهم شيّدت مستوطنات واستقدمت يهودا من العالم للعيش داخلها، فهل يعيّ الأمين العام أن ما بعد تفريغ داريا وغيرها (وهنا الكارثة المقبلة) إحلال سكان جدد في داريا وغيرها، بما يعني أن الوطن سيتحوّل إلى ورشة استيطان خبيثة.

لم تعد التقارير تخفي خطط النظام السوري وحلفائه في طهران على إحداث تغيير ديموغرافي يؤسس لسوريا المفيدة العزيزة على قلب بشار الأسد.

في التقارير وقائع وبيانات ومستندات وإحصاءات وخرائط لمخططات لا تكلّ تستبـدل هـويـة مـذهبيـة بـأخـرى وفـق أجنـدة معلنة لا لبس فيها تطلقهـا أبواق إيران دفاعا عن “المراقد”. فأما وقد حوّلت إيران العراق إلى حسينية كبرى، على حدّ تعبير أحـد الأصدقـاء العـراقيين، فلماذا لا تتمدد تلك الحسينية نحو سوريا باتجاه لبنان؟

ستعمل روسيا والولايات المتحدة المولجتين، بتواطؤ حميم، بالتعامل مع “الحالة” السورية على مواكبة خطط دمشق-طهران لردع “الإرهابيين” عن تخوم دمشق. وهنا يبدو قلق الجامعة العربية هزيلا، فحتى جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، الدولة البعيدة غير العضو في جامعة الدول العربية، سبق أبوالغيط في التعبير عن ضيق من صفقة داريا. لكن الواضح أن ردّ فعل كيري يعبّر عن شأن هو من صلب ميدان العمل الأميركي، فيما ردّ أبوالغيط يبدو استشراقيا يتعلق بشأن من خارج ميدان عمل جامعة الدول العربية.

لا عليك أيها الأمين العام فلجريمة داريا قصة تجمعت خيوطها وأظهرت حبكتها تواطؤا جماعيا دوليا إقليميا لإسقاطها.

في أواخر عام 2014 وصلت فصائل “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش السوري الحر إلى مشارف الغوطة الغربية ولم تفصلهم سوى 30 كيلومترا عن داريا وبضعة كيلومترات إضافية للوصول إلى جنوب دمشق وبلدات الغوطة الشرقية.

شيء ما حال دون ذلك لاحقا: تدخّل الميليشيات التابعة لإيران؟ ربما. لكن الأهم، هو تبدل مزاج غرفة العمليات الدولية المشتركة “الموك” ومقرها الأردن، التي تقدم الدعم لفصائل المعارضة، التي أعادت قلب خرائط العمليات وتشتيت فصائل الجنوب ودفعها لخوض معارك في قلب حوران وشرقها. فكانت معارك تحرير الشيخ مسكين واللواء 52 وبصرى الشام ومعبر نصيب الحدودي، إلى أن تزامن التدخل الروسي مع تراجع “الموك” تدريجيا عن تقديم الدعم لمعظم فصائل “الجبهة الجنوبية”، وذلك ضمن اتفاقيات دولية. فبات مستحيلا، بقرار دولي، فكّ الحصار عن داريا.

تفرّغ داريا من أهلها، لكن حجارتها مازالت تتحدث عن أهل المدينة وعن حكاية صمود أسطوري، وستتحدث لاحقا عن رحيل قوم ومرور أقوام أخرى وعن نكسة تُسقط مدن العرب وتحيلها تفصيلا في حشايا التسويات، فيما أهل المدن يهيمون بحثا عن أحياء أخرى تبتلعهم بانتظار قدر آخر لا يسبب قلقا للأمين العام لجامعة العرب.

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

في الثلث الأخير من هذا الشهر سوف يعقد مجموعة من الناشطين مؤتمًرا دولًيا مستقلاً في نيويورك٬ تزامًنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ الهدف هو دراسة وتمحيص الاتفاق الإيراني الدولي الذي عقد في 14 يوليو (تموز) ٬2015 والذي نتج عن مباحثات طويلة بين ما عرف بدول 5 +1 .المجموعة الداعية لديها شكوك عميقة في أن ذلك الاتفاق لا يمنع إيران من حيازة ما يعرف بسلاح التدمير الشامل٬ وترغب في عقد هذا المنتدى من أجل إثارة الموضوع على المستوى العالمي٬ وأيًضا رسالة إلى المتسابقين إلى البيت الأبيض بأهمية الموضوع. فتح الملف يشير إلى قلق بين بعض النخب الأميركية جراء الاحتمالات المقبلة٬ وهي نخب خارج الاستقطاب الحزبي الظاهر اليوم في الولايات المتحدة٬ وأيًضا للإشارة إلى المكان الأخطر الذي يمكن أن تذهب إليه إيران٬ أخًذا بمجمل سياساتها المتبعة.

الحقيقة التي أصبحت معروفة أن جزًءا من متخذي القرار في إيران راهن على نيات الرئيس باراك أوباما التي في مجملها البعد عن المواجهة٬ والبحث عن هوامش مشتركة لحل النزاعات في الملفات الدولية الساخنة٬ ومنها الملف الإيراني فيما سمى بعقيدة أوباما٬ هذا الرهان هو الذي جعل الإدارة الإيرانية تسعى للوصول إلى اتفاق ما أثناء فترة إدارة السيد أوباما٬ ولم يكن ذلك سًرا٬ فقد قيل علًنا في طهران إن لم نحصل على اتفاق الآن فلن نحصل عليه. جزء غير يسير من إدارة أوباما راهن أيًضا على ذلك الاتفاق٬ الذيُيرضي «الغرور الوطني الإيراني»٬ وتذهب المراهنة إلى تصور أنه سوف يقلل من «شطط» السياسة الإيرانية٬ وقد يشجع استقرار الطبقة الوسطى الإيرانية٬ على أمل أن تقوم بالعمل على تغيير مسارات التشدد! كان هناك مراهنات من الطرفين.

بعد أكثر من عام على الاتفاق تبين أن تلك المراهنات لم تكن دقيقة. فلا المال الذي وصل إلى الخزانة الإيرانية بعد الاتفاقُصرف بشكل كبير على التنمية٬ ولا قلّل من «شطط الإدارة الإيرانية» في الجوار وفي العالم٬ وأوصلها إلى منطقة الانسجام مع النظام العالمي٬ ومن جهة أخرى لم تأخذ الولايات المتحدة من الاتفاق كل ما أرادت٬ وهناك جسم من التفكير الأميركي يقول إن جل ما فعلته الإدارة الأميركية الحالية٬ باختيار سياسة «الوداعة» هو تأجيل الملف بدلاً من حله! من هنا نما لدى كثيرين مخاوف حقيقية بإمكانية الوصول الآجل لصنع القنبلة النووية الإيرانية٬ الاتفاق آخرها زمًنا٬ ولمُيلق احتمال الحصول عليها.

أيا كان سيد البيت الأبيض أو سيدته بعد الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل٬ فإن العلاقات «الأميركية الإيرانية» لن تكون «العمل كالمعتاد».. الأقرب إلى الاحتمال بأن الإدارة الجديدة٬ أًيا كانت٬ سوف تنبذ سياسة الوداعة والقيادة من الكرسي الخلفي في الكثير من الملفات٬ على رأسها الملف الإيراني و«الشرق أوسطي»٬ هناك تغير ما سوف يحدث٬ إشارات التغير بدأت تظهر في عدد من المواقف٬ أحدها الندوة الدولية التي أشير إليها سابًقا ولكن ليس فقط.

سيد البيت الأبيض المقبل٬ سواء دونالد ترامب (وهذا احتمال ضئيل ولكنه ممكن) أو السيدة هيلاري كلينتون (وهذا احتمالُمرجح) سيكون هناك تفكير مختلف٬ أخًذا بالمتغيرات الضخمة الحاصلة والمزاج المتذبذب٬ على رأسها تلك الضغوط الاقتصادية الداخلية والآثار الكارثية على المستوى الدولي٬ وفشل سياسة إدارة أوباما الثنائية في ترويض الأعداء أو كسب ثقة الأصدقاء!

في الحالة الأولى (الاحتمال الضئيل٬ أي وصول السيد ترامب) فالقراءة هنا عسرة إلى حد كبير٬ كون الرجل وطاقمه الأقرب ليس لديهم سيرة سياسية أو آراء سابقة واضحة في الكثير من الملفات يمكن الرجوع إليها٬ إلا أنه مما رشح حتى الآن في هذا الصدد٬ أن ترامب في أكثر من تصريح عاب على الإدارة الحالية احتمال تسليم النظام الإيراني «بلايين الدولارات» التي سوف تستخدم في دعم «الإرهاب»٬ كما رشح أنه لا يمانع بوضع «رجال على الأرض» من أجل الدفاع عن مصالح أميركا٬ ووضع اللوم في ظهور «داعش» على الإدارة الحالية بسبب تراخيها٬ كما استهزأ «بالخطوط الحمراء» التي تحدث عنها أوباما!٬ وعلى الرغم من أن خطاب ترامب انعزالي في توجهه العام٬ فإن شبكة الإدارة التي يمكن أن تأتي معه (إن حصل) تحمل ملف الكراهية للآخر٬ وخصوًصا ما يوصف بالإرهاب وتصدير «اللاجئين والإرهابيين».

قراءة موقف الطرف الآخر٬ هيلاري كلينتون أكثر سهولة في هذا الملف٬ فهي الأكثر معرفة بالشرق الأوسط أكثر من أي رئيس سابق٬ ولديها الكثير من الكتابات والتصريحات في الكثير من الملفات. قبل توقيع الاتفاق بأسبوع (قبل 14 يوليو 2015 (قالت مخاطبة مجموعة صغيرة في كلية دارموث «أرجو أن نحصل على اتفاق مع إيران في الأسبوع المقبل٬ حتى لو حصلنا على ذلك الاتفاق٬ سوف نواجه مشكلات رئيسية٬ فإيران هي الدولة الرئيسية في العالم التي تناصر الإرهاب». كما قالت في مكان آخر: «من الواجب أن نكون متشددين وأذكياء في التفاوض مع إيران قبل أن يفوت الوقت». وفي عام 2014 في مقابلة لها مع مجلة «أتلانتك» قالت: «كنت دائًما مع الموقف الذي يقول إن إيران ليس لها الحق في تخصيب اليورانيوم٬ ليس هناك شيء اسمه الحق في التخصيب». أما أقوى تصريحاتها فقد قالت: «لو كنت رئيًسا للولايات المتحدة فسوف نهاجم إيران ونحن قادرون على إزالتها». وفي تصريح آخر٬ قالت: «أنا أؤيد تسمية الحرس الثوري الإيراني كما هو (منظمة إرهابية)».

الكثير من التصريحات العلنية تذهب ذلك المذهب٬ وفي كتابها أيًضا أشارت تلميًحا إلى أنها «مختلفة مع السيد فلاديمير بوتين في الموضوع السوري٬ إلى درجة أنه لا يطيقني»! قد لا يتطابق الواقع على الافتراض٬ إلا أن الاحتمال قائم.

زبدة الموضوع أن الأمور لن تكون كما كانت في الإدارة المقبلة٬ أي ممارسة النفور من المخاطر كما سار عليها أوباما٬ هذا التصور لا يخفى على الإدارة الإيرانية٬ بل إن خطواتها التحوطية تنم عن ذلك الفهم٬ فقد قامت أخيًرا بالتحرش بالقوة الأميركية في الخليج مرتين! وإعلان صريح بتحصين المواقع النووية في إيران بمنظومة صواريخ روسية! والدفع بقوة في ملفات العراق وسوريا واليمن وغيرها لإظهار الشوكة الإيرانية وتحقيق انتصارات. ومن جانب آخر بناء تحالفات مع الاتحاد الروسي٬ والسماح له باستخدام القواعد العسكرية الإيرانية! على عكس عقيدة أوباما فإن الضغط المتوقع على إيران سوف يشعل الشقاق بين المتشددين٬ من الحرس الثوري وحلفائه٬ وبين المعتدلين الذين سوف يشاع عنهم أنهم خسروا الرهان٬ وما أخبار التوقيفات والاتهامات التي تطال بعض رجال «الاعتدال» مؤخًرا إلا مقدمة لذلك الصراع المحتمل. يزيد من تفاقم الصراع أربع مدخلات مهمة؛ الأول هو تراجع أسعار النفط٬ والثاني هو تأثير ثورة الرقمنة في المجتمع الإيراني٬ والثالث أن «فاكهة الاتفاق الموعودة» لم تذق منه الشعوب الإيرانية شيًئا يذكر! أما الرابع فهو اختلاط الفساد بعدم تحقيق أي انتصارات في الجوار٬ ذاك سوف يزيد من التوتر في الداخل الإيراني٬ بل سوف يفاقم الصراع.

القراءة الحصيفة تقول إن أفضل رئيس للولايات المتحدة بالنسبة لإيران هو الرئيس الذي لا يأخذ موقًفا من الملف النووي الإيراني٬ ولا يتدخل في العراق أو سوريا أو اليمن٬ ويترك إيران تأخذ المقعد الأمامي في شؤون الشرق الأوسط٬ ذلك الرئيس لا يتوقع أن يعود من جديد إلى البيت الأبيض.

آخر الكلام:

لم تكن السياسة الخارجية تؤثر كثيًرا لدى الناخب في الديمقراطيات الغربية٬ حتى انتشر الإرهاب في مدنهم ومطاراتهم٬ وتكاثر اللاجئون على أبوابهم٬ فأصبحت السياسة الخارجية أمًرا له أهمية لدى الناخب.

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

الأول إياد شربجي المسلم في مقالته " دور العبادة تابعة ومتبوعة ".

والثاني نادر الجبلي المسيحي في مقالته القصيرة " لا أعرف مسلماً متطرفاً ".

المقالتان نشرتا في موقع واحد.

إياد شربجي حمل في رأسه صورتين، الأولى سلبية ظلامية راسخة، وكارهة ومشوهة للإسلام والمسلمين، والثانية إيجابية متألقة للكنسية المسيحية، ثم راح يبني على الصورتين مقدمة المقالة ونتيجتها، وما بينهما من أسلوب هجائي أو مدائحي.

منذ بداية السطر الأول يقفز الكاتب مباشرة إلى إصدار الحكم الجائر على المسلمين، فهو يقول: لا يخفى على أحد الجموع الغفيرة من المسلمين التي تحضر الخطب والدروس في المساجد والحلقات، وتشاهد على الشاشات وتقرأ في الكتب لرجال دين يبثون الهذيان والخوف والكراهية والتخريف في العقل الجمعي للمجتمع ".

هكذا يقرر إياد شربجي، وبتعميم وشمولية، بأن الإسلام هو مجرد هذيان وخوف وكراهية وتخريف، وأن شيوخ الجوامع هم من ينقل إلى العامة هذا المبدأ، ويتناسى أن الإسلام ليس هكذا، وأن له وجهاً آخر، فهناك عشرات الآلاف من علماء ومفكرين إسلاميين متنورين يعتمدون العقل والتفكير المنهجي أسلوباً للفهم والتوصيل في دراساتهم للإسلام ورسالته الدينية والاجتماعية والإنسانية.

ولكي يدعم الكاتب مقولته السابقة راح يشرح ويفصل كيف أن رجال الدين ينشرون مفاهيمهم التضليلية، ويضعون حشود المسلمين داخل إطار التعبئة العقائدية، من انتصار الإيمان على الكفر وأفضلية المسلم على غيره من البشر، مع ترهيب الناس بالعقاب والموت وعذاب القبر وجهنم، بعيداً عن شدّ أواصر المحبة بين البشر، أو تقديم الخير للبشرية لغير المسلمين. وهو بذلك يهيئ لتقديم النقيض الإيجابي الموجود في الآخر، أي في الكنيسة.

لكن ما أورده الكاتب من كلام تضليلي، هو مجاف للحقيقة، أو مجتزأ من السياق الديني العام، فالإسلام والمسلمون ليسوا ضد المحبة بين البشر، أو ضد فعل الخير لغير المسلمين، مع الإشارة إلى أن الكاتب يقدم حيثياته من خارج نطاق الحياة الواقعية التي يعيشها المسلمون في هذا العصر المليء بالكراهية والعداء للإسلام والمسلمين بشكل خاص.

كما أن رجال الدين عند الشربجي يحرّضون الناس ضدّ ما يسميهم العقلاء والناقدين، " حتى حوّلوا عامة الناس إلى ( شبيحة ) يتحفّزون لسب وشتم وتكفير.." وهو يقرر أن رجال الدين هم رموز دينية لا يجوز انتقادهم، وإلا اعتبر ذلك اعتداءً على الدين نفسه.

هذا الكلام من الكاتب ليس صحيحاً، إلا عند بعض العامة، فرجل الدين ليس مقدساً، ولاسيما عند أهل السنة الذين يقصدهم الكاتب في كلامه، فهم لا يقدسون رجال الدين، بل يهاجمونهم إن أخطأوا.

ثم يأتي الكاتب إلى الوجه الإيجابي في مقالته، حيث يصور الكنيسة على النقيض من الجامع، كمؤسسة تنتج قيماً إنسانية وسلوكية حقيقية، وليس فقط طقوساً دينية ". فالكنائس في أميركا هي نقاط اجتذاب، وليست نقاط سيطرة، فهي تقيم الاحتفالات والمناسبات والدورات التعليمية للوافدين واللاجئين الجدد لأميركا، حيث تجد هناك المسلمة المحجبة والبوذي المتدين، وتجد المكسيكي الفقير، والمضطهد الافريقي، وكلهم تتم مساعدتهم من قبل الكنيسة دون أن تستخدم حاجاتهم لاستمالتهم في سبيل تغيير قناعاتهم ومعتقداتهم ".

ولتأكيد ذلك يورد الكاتب ما جرى معه بأسلوب رومانسي تعاطفي، ويذكر أنه دُعي شخصياً هو وعائلته على مدى عامين لطعام إفطار رمضاني في إحدى كنائس واشنطن، وسمع آذان الإفطار وتلاوة القرآن في قلب الكنيسة، وشاهد دموع المصلين تأثراً بقصص السوريين. كما يذكر أن زوجته تطوعت ببعض نشاطات الكنيسة الانسانية، ولم يكلمنا أحد بالتحوّل إلى المسيحية.

وهنا نريد أن نسأل الكاتب: هل حقاً أن الكنائس تفعل ذلك دون أن يكون لها هدف لاهوتي على المدى القريب أو البعيد.!؟. إن كان الكاتب ينكر ذلك فأحيله إلى نشاط المبشرين المسيحيين الذين يجوبون العالم شرقاً وغرباً منذ مئات السنين وحتى الآن، ولا سيما في القارة الأفريقية، حيث الفقر والتشرد والأفكار البدائية، ولذلك فالمؤسسة التبشيرية الغربية تقدم الإغراءات المادية والمساعدات الإنسانية الكبيرة لهؤلاء الناس من ميزانيتها التي تقدر بمليارات الدولارات، وتحت تصرفها أسطول من الطائرات، كما تقول إحدى الدراسات.

وأنا هنا لا أقف من هذه النشاطات التبشيرية موقفاً لا سلبياً ولا إيجابياً، فالدعاة المسلمون يفعلون ذلك أيضاً، وإن كان ذلك بقدرات مادية أقل بكثير من قدرات الكنيسة، ولكنني فقط أذكّر الكاتب أن نشاط الكنائس ليست بريئة براءة خالصة، دون أن يكون وراءها شد وجذب للدين المسيحي بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

والغريب أن الكاتب لم يتطرق إلى تدمير سورية وإبادة شعبها سوى بعبارته المبهمة، وكأن الإبهام مفصود " وشاهدت دموع المصلين تأثراً بقصص السوريين " ثم يتساءل في نهاية فقرته بأسلوب استنكاري، هل رأينا في مساجدنا يوماً مساعدة أو إغاثة تقدّم لغير المسلمين.!؟. ".

هذا بحق تساؤل مستهجن، فهو يقارن بين كنيسة تقع ضمن مجتمعات ثرية ومستقرة، وبين جوامع في شعوب فقيرة مضطهدة. والكاتب يعلم تمام العلم أن آلاف المساجد تم تدميرها في سورية عدا عن تدمير البُنى العمرانية، وأن من فعل ذلك، إلى جانب سلطة الأسد، هم العديد من زعماء الغرب، لاسيما الروس والامريكان، حيث يزرعون بطائراتهم الأرض السورية بالحمم التدميرية مستهدفين أولاً الأطفال والنساء، ولا أريد أن أقول بمباركة من الكنيسة، ولا سيما الروسية، باسم محاربة الإرهاب،

وهنا أحب أن أذكّر الكاتب بالمرشح ترامب للرئاسة الأميركية الذي بنى خطابه الانتخابي على كراهية المسلمين وغيرهم من الأقليات العرقية، وهل ان ترامب يتكلم باسمه وحده ام باسم شريحة واسعة جداً من المجتمع الأميركي بأفراده ومؤسساته الإنسانية والدينية.

وأخيراً يمكن أن نتساءل: ترى ما هدف الكاتب من هجاء " الجامع " ومدح " الكنيسة " بهذا الأسلوب الفج.!؟. هل هي قناعة داخلية، أم لأنه يقيم في الولايات المتحدة، ويريد أن يصل من وراء طرح هذه الأفكار إلى أهداف نفعية شخصية لا ندري ما هي.!؟.

...........................................

أما نادر جبلي " المسيحي " فبنى قناعاته حسب معايشته للواقع في المجتمع المسلم، دون محاباة ولا مراءاة، وأتى بشواهد على ذلك من مراحل متعددة من حياته في نصه المعنون " لا أعرف مسلماً متطرفاً ". وأنا هنا أثبت معظم النص. يقول الجبلي:

- كنت التلميذ المسيحي الوحيد بين ألف مسلم في مدرستي الابتدائية في يبرود، وكنت محبوباً من الجميع، مدرسين وطلاب، لم يزعجني أحد بسبب انتمائي لدين مختلف، وأحتفظ عن تلك الأيام بأجمل الذكريات.

- عندما كان نظام القتلة يقيم الاحتفالات في باب توما المسيحية، لإظهار المسيحيين في حالة فرح وبهجة وتماه مع النظام، كنت أتقصد زيارة مجالس العزاء في مدن الغوطة مع وفد مسيحي، لعلنا نساهم في إخماد ردّات الفعل الطائفية قدر الإمكان، فكنا نُفاجأ بمستوى الود والمحبة والتقدير من قبل ذوي الشهداء.

- في معتقلي الأول والثاني كنت المسيحي الوحيد غالباً بين المسلمين في الزنازين التي كنا نُحشر بها، وكنت أخشى من ردات فعل بعض المعتقلين بسبب مواقف الطوائف المسيحية من الحراك الثوري، لكنني كنت أفاجأ أيضا بمقدار المحبة والتقدير الذي كنت ألاقيه، والذي كان له أكبر الفضل في بقائي على قيد الحياة..

- نصف قرن ونيف عشتها في سوريا قبل خروجي، ترعرعت خلالها وتعلمت وعملت بين المسلمين، وأشهد أنهم لم يكونوا يوما إلا أهلاً وأصدقاء وأخوة..

ويختم الجبلي نصه بالقول: لا تستطيع قوة في الأرض إقناعي بطائفية المسلمين في سورية، أو بتطرفهم، أو بكراهيتهم للأقليات، وما نشهده اليوم من ممارسات إنما هو ردات فعل تسببت بها قوى ومضخات الكراهية والحقد التي يديرها نظام مجرم وحلفاء لا يقلّون إجراماً.

لا تعليق على نص الجبلي، بل انحناءة تقدير مع إضافة مختصرة لأدعم ما ذكره وأؤكد عليه، فأثناء اعتقالي في بداية الثورة جاءنا معتقل جديد، أعلمنا أنه مسيحي من وادي النضارى، فلاقى منا الكثير من الألفة والمودة والترحيب، وهذا ما جعله يرتاح ويسعد لوجوده بيننا، فخففنا بذلك عنه بعض الضائقة النفسية، وكان من الشباب المثقف المتنور وله طبيعة اجتماعية تواصلية، فصرنا كمجموعة مختارة نجلس معاً ونتحاور، ونتوافق على معظم المواضيع التي يدور النقاش حولها، دون أن يكون بيننا حاجز ما يسمى " مسلم ومسيحي ".

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

ما يجري على ساحة غربي كوردستان منذ استلامها من قبل حزب الإتحاد الديمقراطي من توجيه الصراع نحو تركيا الكمالية أكثر من سوريا الطاغية بشار الأسد ، لا يخفى على أحد ، و جميع كورد غربي كردستان يتذكرون شعارات (الشعب يريد إسقاط أردوغان ) حين كان السوريون ينادون (الشعب يريد إسقاط بشار) ، و اتهام كل من يقف مع الثورة بالأردوغانية حتى باتت الكلمة مصطلحاً حديثاً بفضل إعلام حزب العمال الكوردستاني الذي رفعت أعلامه و صور زعيمه المعتقل في تركيا في النقاط الحدودية و المراكز العسكرية و السياسية مما زاد من وتيرة العداء يوماً بعد آخر ، تلاها الهجوم على إعزاز و كتائبها المؤيدة لتركيا و من ثم بعد أشهر منبج و جرابلس لقطع طريق حلب عن تركيا التي تراها شريان حياة ،و كان كل ذلك يتم بتخطيط مسبق و غاية سياسية لشدّ انتباه تركيا إلى المنطقة و جرّها إلى المستنقع ، حيث تدخلت أخيراً و بدباباتها و عسكرها و وقعت صدامات مع وحدات حماية الشعب و قوات سوريا الديمقراطية لا تزال قائمة و يتوقع التصعيد إثر تبادل الطرفين التهديد و الوعيد !!

تركيا التي ترفض وجود العمال الكوردستاني على حدودها الجنوبية تعمل الآن على بناء جدار عازل و سلطة الأمر الواقع في غربي كوردستان (روجافا -من دون كوردستان كما يسمونها) تعارض هذا الجدار تحت ادعاء تثبيت تقسيم كوردستان ، و كما حرّض الحزب جحافل أنصاره على مهاجمة الخندق الذي كانت تحفره حكومة إقليم كوردستان على حدودها قبل احتلال داعش لشنكال ، و أقام إعلام منظومة المجتمع الكوردستاني الدنيا و لم يقعدها ، حركت المنظومة البسطاء من أهالي كوباني المتبقين في مظاهرات منددة و رافضة للجدار الذي تقوم تركيا ببنائه منذ أشهر – و ليس الآن – على الحدود ، أسفرت عن صدامات أوقعت جرحى و شهداء من المدنيين ، علماً أن المنظومة ترفض علناً أي دولة كوردية مستقلة و أعلنت مراراً على لسان قادتها أن الفكر القومي تخلف و انتهى عصره !؟

الحزب الذي كان يعمل على تهدئة الأوضاع مع المحتلين قبل عقدين بحجة تحرير الجزء الأكبر من كوردستان ( شمالي كوردستان) بات الآن في غربيها يهدد و يعادي كلّ ما حوله حتى إقليم كوردستان نفسه و لم يترك حليفاً له في تناقض للمنطق و العقل و الحنكة السياسية .

ما يحدث يذكرنا ببداية التسعينات و بعيد انتفاضة جنوبي كوردستان و تحرير قسم منها و انتخاب برلمان و تشكيل حكومة محلية ، حيث كان العمال الكوردستاني أول الرافضين لهما و المعلنين الحرب عليهما ، حيث أعلن الحزب عن حكومة بوطان-بهدينان و شكل برلمان المنفى و حاول استغلال ضعف الإقليم المحرر حديثاً و الذي سحبت منه سلطة بغداد إدارتها للسيطرة على جزء منه و جرّ الترك إليه ، و تمكن نوعاً ما من تحقيق غايته و لا يزال يقبع في مئات القرى الجبلية يستغلها كمنطلق ضد الجيش التركي الذي تدخل عشرات المرات و دمّر و هجّر سكان تلك القرى الحدودية ، و تسببت تصرفاته و مطالبته لأحزاب الإقليم بالتعاون معها ضد تركيا بمعارك كوردية كوردية و تخوين كل من لا يقف معه ضد الدولة التركية ، علماً أن قادته يدركون أن لا قوة للإقليم الناشئ على محاربة تركيا القوية .

قنديل التي كانت تبحث عن خيط استحوذت على حبل لمحاربة تركيا انطلاقاً من غربي كوردستان و حدودها الطويلة و بات هذا الجزء الذي كان كمصدّر للشباب و الشهداء لأجل معركته ضد تركيا بات يتحمل كامل العبء و يجنّد أبناءه رغماً عنهم في حروب أجنداته الحزبية و مشروعه للأمة الديمقراطية تحت طائلة التخوين و الإعتقال و النفي لكل من يعارضه .

تصريح الرئيس المشترك لحزب الإتحاد الديمقراطي صالح مسلم لصحيفة الشرق الأوسط عن مواجهة تركيا و النظام و داعش و إلحاق الهزيمة بهم مجتمعين ، و ماتلاه من مطالبة لإقليم كرودستان بالدعم في حربها ليس سوى استغلال للعواطف و محاولات إظهار حسن النية تجاه إقليم كوردستان و وحدة الصف الكوردي في وقت يعتقل و ينفي و يهجّر المعارضين له من حلفاء الرئيس بارزاني ، لعبة مكشوفة أخرى لاستجرار إقليم كوردستان أيضاً كما في السابق لحربها مع الدولة الأولى التي تعلن دعمها لاستقلال جنوبي كوردستان و المنفذ الوحيد و البوابة التي ستكون عبرها الاستقلال ، و مساعي مسلم و قنديل ليس بريئة كما يروج لها المطبلون و يصدقها العاطفيون الذين يتمايلون مع أبسط نسمة و يرقصون على كل الإيقاعات !؟

ما تشنه منظومة ك ج ك التي تدير مسلم حتى اللحظة من حملات ضد الإقليم و رئيسه ، واضحة للمتابع السياسي ، و ما فعلته أدهى و أمرّ ، و إنكار الجميل كل مرة من تحرير كوباني إلى فتح المعبر و الإغاثة و الدعم التي لم تشفع لهما يوماً و لم توقف بث سموم إعلام المنظومة تجاههما .

و ما طلب رئيسها جميل بايق عبر صحيفة ديرشبيغل الألمانية من الغرب عدم تسليح البيشمركة و إرسال نسوة إلى البرلمان الألماني للطلب ذاته ، إلا مثالان حيان باتا من فواحش التاريخ الكوردي !؟

فكيف تحاول منع وصول السلاح إلى كوردستان و من ثم تطلب منها الدعم !؟

كلمة حق أريد بها باطل ، لا يصدقها عاقل !؟

و يبقى الهدف و الغاية التضحية بغربي كوردستان و حتى بجنوبيها لأجل الشمال و أجندات ب ك ك لا غير …

٣ سبتمبر ٢٠١٦

٣ سبتمبر ٢٠١٦

يصح القول أن النيران التي حرقت أطفال حي الوعر أذابت الجليد عن سكة التفاوض والتي بدأت منذ فترة طويلة بين أهالي الحي وقوات النظام وأعادت بصيصَاً من الأمل لقاطني هذا الحي (المحاصر منذ عامين و نيف)، والذيين أصبحوا سواسية بفضل حصارهم الأخير فبتنا لا نميز الفقير عن الغني .

ولكن،،! في الكفة المقابلة كانَ هُناك ثلة محدودة لا أعلم إن كانوا معروفي الهوية أو مجهوليها استطاعوا المتاجرة بنا حتى بتنا نجد أنفسنا مكان المتسولين الذين يطرقون جميع الأبواب التي يجدونها أماهم باحثين عن قوتّ يومهم أو بضعٌ من الحليب المجفف ليسدوا رمق أطفالهم بعد خلطه بالأرزِّ المطحون ، نعم متسولين بصيغة أخرى نتسول حاجاتنا بنقودنا وهيهات أن نجدها .

لم يكتفوا بالحصار الذي أطبقَ علينا بل ساعدوا النظامَ بهِ باحتكارهم لأهم مقومات حياتنا من طعامٍ ودواء هم شركاء النظام المخفيين ، هم أعداؤنا الداخليين ، هم حثالةٌ كانوا في زمن الأسد واظهروا كامل حقدهم علينا ، إنهم "تجارُ الحرب" والذين خلقوا سوقاً عمياء ظلماء وليست بسوداء ففي السوق السوداء تجد الكثير بأسعارٍ مقبولة أما في سوق الوعر تجد طعامك وتصمت ، لم تستطع تلك النار التي أذابت "حمزة وشقيقتهُ " أن تحرقهم ، ليتها حرقتهم وحرقت مخزونهم وأموالهم .

لا اعلم بأي تاجر أبدأ بتاجر الطعام ، أم تاجرُ الدواء ، أم تاجر المحروقات ، أم ذاك الغبيُّ الساقطُ تاجر الأحلام الذي سرق أحلام أطفالنا وجمدها عند قطعةٍ من "الشوكلا"

نتسائل هل قطعةٌ من الأرض لا تتجاوزُ مساحتُها ثلاثة كيلو مترات مربعة فيها عشرات الفصائل وعشرات الشيوخ وعشراتٌ من الجمعيات الإغاثية وعشراتٌ من المكاتب المدنية ولا يعلمون من أسماء أولائك التجار لا يعلمون من هم وكيف أشكالهم .

3500 ل.س كيلو الطحين ، 25000 ل.س كيلو لحم الظأن ، 17000 ل.س كيلو الدجاج ، 20000 ل.س كيلو الحليب المجفف ، وجميع المواد المواد الغذائية أسعارها متزامنة مع ما سبق وجمعيها كانت تباع مزامنة مع غارات الحقد ونابلم الغدر ، أما اليوم وبعد أن أذيب الجليد عن سكة تفاوضنا . انكسرت هذه الأسعار بنسبة 70% وأصبحنا نرى جميع المواد على أرصفة الشوارع تباع علناً دون أن يسأل ولاة أمورنا عن مصدرها والذين هم في المكان الذي يخولهم عن السؤال ومحاسبة ذاك العفن الذي تاجر على حساب دمائنا وأرواحنا .

يتبع ،،،

إن استطعت البقاء في مكاني دون أن يصيبني شيئ فبعد هذه الكلمات سيأتي الكثير وبعد هذه الكلمات فليحدث لي ما يحدث فإنها صرخة قلم ثائر .

٢ سبتمبر ٢٠١٦

٢ سبتمبر ٢٠١٦

لأن تخاذل هذه الإدارة الأميركية قد أرخى العنان لروسيا الاتحادية وجعلها تتصرف ليس كدولة كبرى فقط بل كدولة عظمى، فقد ساد انطباع بأنَّ هذه المرحلة، في الشرق الأوسط، مرحلة روسية كما كانت هناك مرحلة عثمانية ومرحلة فرنسية

وبريطانية ثم أميركية، وبالتالي فإنه لا بد من «الاستسلام» لكل هذه المستجدات ولا بد من التلاؤم مع ما أصبح يعتبر واقع حال!!

وبالطبع فإن فلاديمير بوتين، الذي لا شك في أنه يعرف حقائق الأمور ويدرك أنَّ أوضاع روسيا الداخلية والإقليمية وأيضًا الدولية لا تؤهلها ولا تسمح لها أن تتمدد في هذه المنطقة كما تريد، قد بالغ كثيرًا في إظهار أن موسكو غدت مطلقة

اليد في هذه المنطقة وأنها قادرة على فعل ما فعلته في سوريا في دول عربية أخرى وأيضًا في إيران وتركيا.

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الأمور من خارج زاوية «الصعقات» السياسية والعسكرية التي لجأ إليها فلاديمير بوتين، إنْ في سوريا وإنْ في تركيا، فإننا سنجد أنَّ روسيا الاتحادية لم تحقق أي إنجاز «استراتيجي» فعلي وإن كل ما حققته هو مجرد «حركات أكروباتية» ستكون نهايتها قريبة، وأن أوضاعها الداخلية التي تعاني من أزمات كثيرة ستجعلها تعود أدراجها هرولة إلى الداخل مع الاحتفاظ بما يمكن الاحتفاظ به مما حققته حتى الآن والمقصود هنا هو قاعدة «حميميم» في سوريا.

كان ذهاب روسيا إلى إيران وإرسال قاصفاتها الاستراتيجية من همدان لتضرب في سوريا من أجل إظهار أن يدها غدت مطلقة في هذه المنطقة ومن أجل مزيد من إخافة بعض العرب وإفهام الرأي العام العربي بأن الروس غـدوا «قدر» هذا الشرق الأوسط كله وأن دول الاتحاد الأوروبي قد انكفأت على نفسها بعد ضربات بروكسل وباريس التي نسبت إلى «داعش» وأن باراك أوباما لم يعد يولي العرب ومنطقتهم أي أهمية فعلية وعلى أساس أن المصالح الحيوية الأميركية قد انتقلت إلى الشرق الأقصى.

إنَّ المقصود هنا هو أن فلاديمير بوتين قد لجأ إلى كل هذه الحركات الاستعراضية وهو يدرك ويعرف بل ومتأكد من أن «إنجازاته» هذه ستكون كلها في النهاية مجرد أحلام وهمية وأنَّ تركيا ستفلت من يده، إنْ عاجلاً وإنْ آجلاً، وأن إيران المتورطة في ألف مشكلة ومشكلة ستضطر في النهاية إلى وضع حدٍّ للعلاقات معه وأنها لن تجعله يقترب من العراق ليحقق فيه ما حققه في سوريا، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتصار في النهاية سيكون إلى جانب الشعب السوري وأن موسكو ستجبر على التخلي حتى عن «حميميم».

في عام 1991 بعدما تنازل ميخائيل غورباتشوف عن سلطاته الدستورية كلها للرئيس الروسي الجديد بوريس يلتسين تم إنزال علم الاتحاد السوفياتي، من فوق مبنى الكرملين للمرة الأخيرة في التاريخ ورُفع مكانه هذا العلم الحالي ذو الألوان الثلاثة فانحسر النفوذ السوفياتي عن كل الدول التي وصل إليها، إنْ في هذه المنطقة العربية وإنْ في غيرها، وهكذا، فقد انتهت مرحلة تاريخية من المستبعد بل من المستحيل أن تعود مرة أخرى فظروف وعوامل انتصار الشيوعية قد رحلت حتى قبل أن تحل الألفية الثالثة، وهي لن تعود إطلاقًا لا في هيئة أفضل ولا في هيئة مشوهة وأسوأ.

إنَّ أول بلد عربي دخله الاتحاد السوفياتي كعلاقات دبلوماسية وكتبادل سفارات وكعلاقات ثقافية واقتصادية وليس كقواعد عسكرية هو سوريا وكان ذلك في عام 1949 بعد أول انقلاب عسكري، الذي قام به الجنرال حسني الزعيم، وهنا فإنَّ المفترض أنه معروف أن الحرب الباردة في تلك الفترة كانت في ذروتها وأن صراع المعسكرات بين السوفيات والأميركيين قد اتخذ طابع المواجهة الساخنة، وإن هذا كله قد انعكس على الدول العربية حيث إن بعضها قد انحاز إلى الكتلة

الغربية، في حين قد انحاز البعض الآخر إلى الكتلة الشرقية.

وهكذا فقد بقيت سوريا أقرب الدول العربية إلى الاتحاد السوفياتي، حيث كان هذا التقارب قد وصل إلى ذروته بعد حركة الثالث والعشرين من فبراير (شباط) عام 1966 التي اعتبر نجاحها انتصارًا للجناح اليساري في حزب البعث على الجناح الآخر الذي اعتبر تقليديًا ويمينيًا، الذي ما لبث، بدوره، أن تسلم الحكم في العراق بانقلاب عسكري كانت واجهته أحمد حسن البكر وصدام حسين وأصبح نظامه محسوبًا على موسكو والكتلة الشرقية ولكن ليس بمستوى «التبعية»

التي كانت دمشق قد وصلت إليها بالنسبة للعلاقة مع الدولة السوفياتية، وهنا فإن ما انطبق على سوريا كان قد انطبق على مصر الناصرية بعد إبرام صفقة الأسلحة التشيكية في عام 1955 وانطبق أيضًا على الجزائر بعد تحررها في عام 1962 وعلى دول عربية أخرى من بينها الصومال ولاحقًا اليمن الجنوبي.

لكن ما حصل لاحقًا هو أن الرئيس المصري أنور السادات قد أخرج الاتحاد السوفياتي من مصر طردًا قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل برعاية أميركية، وأن الرئيس الصومالي زياد بري قد فعل الشيء نفسه، وأن اليمن الجنوبي قد تلاشى والتحق بجمهورية علي عبد الله صالح بعد انهيار التجربة السوفياتية كلها، وأن الجزائر بقيت تتسلح من روسيا وتقيم علاقات متينة مع احتفاظها بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة ومع فرنسا ومع باقي الدول الأوروبية.

والمهم أن الاتحاد السوفياتي الذي أدى انهياره إلى فراغ كبير في هذه المنطقة لم يكن مكروهًا بمستوى كره الرأي العام العربي والإسلامي لروسيا الاتحادية ولرئيسها فلاديمير بوتين الآن بل إن العرب بصورة عامة كانوا يقدرون لـ«موسكو» السوفياتية مواقفها من القضية الفلسطينية ومساندتها الثورة الجزائرية ووقوفها إلى جانب مصر خلال حرب السويس 1956 وبنائها لسدِّ أسوان وتأييد ومساندة معظم حركات التحرر العربي، إنْ في آسيا وإنْ في أفريقيا.

كل هذا في حين كان الكره لروسيا الاتحادية بالنسبة للعرب كلهم ومن دون استثناء، وبخاصة على مستوى الشعوب، قد وصل إلى ذروته بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا وبعد وقوف موسكو بكل إمكانياتها إلى جانب نظام بشار الأسد

ومشاركته، وليس مساندته فقط، في ذبح الشعب السوري وبعد كل هذا التحالف الشيطاني الذي أقامته مع طهران، ولذلك فإن المؤكد أن مغادرة الروس، التي من المفترض أنها باتت قريبة ولا بد منها، ستقابل بالأفراح والليالي الملاح، ويقينًا إن اليوم الذي ستتم فيه مثل هذه المغادرة سيعتبر عيدًا قوميًا كيوم تحرير الجزائر وكيوم انتصار مصر على العدوان الثلاثي.. وأيضًا كاليوم الذي أجبر فيه الخميني على: «تجرُّع السم الزعاف» يوم قبل مرغمًا بوقف إطلاق النار في حرب الثمانية أعوام التي كانت في حقيقة الأمر حربًا عربية - إيرانية.

٢ سبتمبر ٢٠١٦

٢ سبتمبر ٢٠١٦

في ورقته «تفسخ النظام السوري أسوأ بكثير مما يُعتقد»، وهي مادة شديدة الأهمية وغزيرة المعلومات ويُوصى بها لكلّ حريص على معرفة البنية الداخلية الراهنة لما تبقى من نظام آل الأسد (بالإنكليزية، نُشرت أمس في موقع War on the Rocks)؛ يبدأ توبياس شنايدر من اقتباس روبرت مالي، أحد مستشاري شؤون الشرق الأوسط الثقاة لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في حوار له مع آرون ديفيد ميللر، من الـ«فورين بوليسي». يعيد مالي سرد أولويات أوباما في الملف السوري، ويشدد على اثنتين منها: الحاجة إلى الموازنة بين الهواجس الإنسانية والرغبة في «الحفاظ على مؤسسات الدولة»، وتفادي فراغ السلطة بحيث لا تنزلق البلاد إلى الفوضى الشاملة.

والحال أنّ فقرات ورقة شنايدر لا تثبت، بتفصيل دقيق ومتأن، أنّ مفهوم «الدولة»، ضمن بنية ما تبقى من النظام السوري، آخذ في التفسخ والتفكك والانحلال، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، فحسب؛ بل إنّ «أطراف» النظام ـ القائمة على ميليشيات محلية وطائفية الطابع مثل «صقور الجبل»، أو جيوب عسكرية ـ ميليشياتية مثل «قوات النمر» ـ باتت مستقلة أكثر فأكثر عن مركز النظام في دمشق، أو فرعَيْه في اللاذقية وطرطوس، واستقلت معها مواردها الاقتصادية والريعية القائمة على النهب وتجارة المخدرات والرهائن والأتاوات. ولم يكن الصدام العسكري المباشر، في تدمر، قبل أسابيع، بين عناصر «صقور الجبل»، جماعة محمد وأيمن جابر، من جهة؛ وعناصر «قوات النمر»، جماعة سهيل الحسن، من جهة ثانية؛ سوى الواجهة الأعلى إفصاحاً عن صدامات أخرى أضيق نطاقاً بين ميليشيات أقلّ شأناً (كما في محيط مصياف، بين اثنين من زعامات ميليشيات «الدفاع الوطني»: فادي قريبيش، قائد منطقة بعرين؛ وأحمد سيغاتا، القائد في منطقة حربنفسة).

فإذا توقف المرء عند التسميات ذاتها، التي تتخذها شبكة ميليشيات الموالاة في مختلف المناطق التي ما تزال تحت سيطرة النظام، في الساحل السوري وريف حماة تحديداً («لواء أسود الحسين»، «القوة الجعفرية»، «لواء سيف المهدي»…)؛ فإنّ مشهد التفسخ والتفكك والانحلال يتخذ بُعداً إضافياً هو التشرذم الجغرافي وتدنّي الترابط وانعدام التنسيق. وهذا يتكامل، وإنْ في أبعاد مالية واستثمارية صرفة أحياناً، في نموذج «جمعية البستان الخيرية»، التابعة لآل مخلوف، في قرية بستان الباشا مقرّ العائلة. صحيح أنّ تأسيسها يعود إلى عام 1999، وأنها قامت أصلاً

على ركائز الاستقلال التام عن مؤسسات «الدولة»؛ إلا أنّ الأدوار التي لعبتها الجمعية في ملفات إنشاء وتسليح الميليشيات، ثمّ ما رشح مؤخراً عن تمتعها بمعونات مالية مباشرة من الأمم المتحدة، أعاد تجذير الجمعية في قلب البنية الراهنة من تفسخ النظام.

مظهر ثالث، يتوقف عنده شنايدر أيضاً، هو الظاهرة التي طفحت مؤخراً في «انتخابات» ما يُسمّى «مجلس الشعب»، وكيف انقلبت ـ رأساً على عقب، أحياناً ـ المعايير التقليدية في اختيار مرشحي السلطة، والتي اعتُمدت طيلة عقود «الحركة التصحيحية»، أو بالأحرى منذ تأسيس هذا المجلس الكاريكاتوري. ففي الماضي كانت معايير الولاء، والاستزلام، والقرب من شبكات الأجهزة وحزب البعث، والتمثيل العشائري أو المذهبي أو الطائفي، هي السائدة عند تشكيل قوائم «الجبهة الوطنية التقدمية». أمّا في «الانتخابات» الأخيرة، فإنّ الحصة الأدسم في قوائم السلطة ذهبت إلى ممثلي الميليشيات وشبكات التهريب وتجارة المخدرات وجباية الأتاوات والاتجار بالمعتقلين والمخطوفين والرهائن… وفي مقابل التراجع الهائل لنفوذ حزب البعث في صياغة القوائم، لوحظ أنّ سطوة الأجهزة الأمنية تراجعت بدورها، واحتكر العملية رجال من آل الأسد، ومخلوف، وجابر، ونصور، وصقور…

وفي العودة إلى روبرت مالي (وهو، للإيضاح المفيد ربما، يشغل المناصب التالية: المساعد الخاص للرئيس في مجلس الأمن القومي، وأحد كبار مستشاريه في الحملة ضدّ «داعش»، ومنسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، فضلاً عن أنه مخضرم بدأ عمله في البيت الأبيض خلال رئاسة بيل كلنتون)؛ ما الذي يعنيه، حقاً، برغبة «الحفاظ على مؤسسات الدولة»؟ بل ما الذي تبقى منها، بالفعل، ويجيز له بالتالي الحديث عن تفادي سقوطها في الفوضى الشاملة؟ وبعد إقراره هكذا: «ليس في وسع أحد، ولست أنا بالتأكيد، أن يقول بأي مستوى من الثقة ما الذي يمكن، أو أمكن، القيام به لتفادي هذه المأساة» في سوريا؛ لماذا، إذن، يبدو مالي واثقاً من إمكان تحقيق تلك الرغبة («الحفاظ على مؤسسات الدولة»)؟ ولماذا كلّ هذا الحرص عليها، هو العليم بحال تفسخ النظام وتفككه إلى أطراف ميليشياتية وعصاباتية وطوائفية متشرذمة؟

ثمّ، ألا يبدو مالي وكأنه يناقض سيده، أوباما، حين يتحدث عن الخشية من وقوع «فراغ» في السلطة؟ ففي أواسط العام 2014 كان أوباما، خلال حوار شهير مع قناة سي بي إس، قد اعتبر أنّ «داعش» استغلت «حدوث فراغ في السلطة في سوريا، فبادرت إلى جمع الأسلحة والموارد وتوسيع سلطتها وقوتها على الأرض». الفراغ موجود، إذن، منذ سنتين على الأقلّ، باعتراف الرئيس نفسه؛ بل أكثر من هذا: «فكرة وجود قوّة سورية معتدلة جاهزة لهزيمة الأسد ليست صحيحة، والتالي فإنه بكل الأحوال الفراغ سيكون موجوداً»، تابع أوباما. وإذا كان قد تحسر، يومها، هكذا: «لقد قضينا الكثير من الوقت ونحن نعمل مع المعارضة المعتدلة في سوريا، لا يمكن لمزارعين وأطباء أسنان لم يسبق لهم أن حاربوا، أن يتغلبوا على نظام الأسد والمجموعات الجهادية»؛ فكيف سيعمل اليوم، وفق منطق مستشاره مالي، مع صقور محمد وأيمن جابر، أو نمور سهيل الحسن؟ وهل ملاعبة الطيور الجارحة والحيوانات اللاحمة أسهل، وأفضل وأجدى، من العمل مع مزارعي وأطباء أسنان المعارضة السورية؟

الأغلب أنّ مالي ـ بصرف النظر عن مقدار أمانته في تمثيل موقف أوباما إزاء هذه القضية ـ ينتمي إلى ذلك الفريق من مستشاري البيت الأبيض، من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على حدّ سواء، الذين طرحوا المعادلة التالية: إذا جاز القول إنّ النظام السوري لم يكن صديقاً لأمريكا، على غرار الصداقات الكويتية أو السعودية أو المصرية، فهل يجوز الاستطراد بأنه عدوّ لدود؟ والذين، تالياً، أجابوا هكذا: كلاّ، لا سيما طبائع الحاكم والحكم والاجتماع والعقيدة والاستبداد والفساد؛ واستطردوا: على العكس، هذا أحد أفضل الأنظمة التي شهدتها سوريا في خدمة المصالح العليا الأمريكية: منذ «اتفاقية سعسع»، 1974، التي أدخلت نظام فصل القوّات وجعلت الجولان منطقة هدوء قصوى للاحتلال الإسرائيلي، وأمان مطلق للمستوطنين؛ وصولاً إلى التعاون الأمني الوثيق بين الأجهزة السورية والأمريكية، في ما تسمّيه واشنطن «الحرب على الإرهاب»، والتي نقلها سيمور هيرش على لسان بشار الأسد، في «نيويوركر»، ذات يوم غير بعيد؛ دون نسيان الانخراط العسكري الرسمي في عداد الجيوش التي شكّلت تحالف «حفر الباطن»، والتمهيد لعمليات «درع الصحراء»، 1991.

ومنذ ربيع 2005، أي في ذروة ما كان يوصف بـ«الضغط» الأمريكي على النظام السوري»، أعلن آدم إيرلي، نائب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، أنّ واشنطن ليست معنية بتغيير النظام السوري؛ ونفى وجود «خطط بديلة عن نظام بشار الأسد»، وأكد على نحو بليغ واضح: «النقاش دار حول كيفية مساندة رغبة الشعب السوري في الإصلاح، وفي حرّيات أكبر، وفرصة أفضل… من داخل النظام القائم هناك حالياً». من داخله، إذن، أو عبر مؤسساته، تماماً كما يردد مالي اليوم؛ فالصقور أمتع، والنمور أبدع!