١١ سبتمبر ٢٠١٦

١١ سبتمبر ٢٠١٦

تبدو مفهومةً المرارة التي تحدث بها وزير الدفاع الإيراني، حسن دهقان، عن لا مبالاة روسيا في استعراضها عملية إذلالها إيران على رؤوس الأشهاد، ذلك أن طهران كانت ترغب في حصول مثل هذا الأمر بالخفاء، وتريد من روسيا أن تحقق لها الانتصارات على الخصوم، بدلاً منها، وتبقى محتفظة بسمعتها دولة إقليمية كبرى، مقرّرة وصانعة للتغيرات. أوجعها أن يتم الإعلان عن تحوّلها إلى تابع. لكن، هل يكفي الغضب والعتب لإخفاء هوان إيران؟

كشفت التطورات في سورية، أخيراً ومنذ عام، حدود القوة الإيرانية ومقدار فعاليتها، فهي ظهرت أصغر حتى من قوة إقليمية عادية، ورّطت نفسها في صراعاتٍ بدون حساب دقيق للخسائر والأرباح الممكن تحصيلها، واستندت إلى جملة من المعطيات المضللة ذات الطابع الآني، مغلفة بحماس ملالي إيران بالنصر الإلهي المؤزر.

استخدام روسيا قاعدة همدان في جهودها الرامية إلى إخماد الثورة السورية، وعلى عكس ما روّجه إعلام حلف ايران، وحتى وإن أعلنت إيران توقيف الأمر في الوقت الراهن، هو الحدث الذي سيؤسس لسياقاتٍ جديدة في الواقع الإقليمي الذي تدّعي إيران أنها تسيطر على مساراته، وهو في الواقع سيشكّل مساراً لضبط إيران، وإخضاعها لمنطق السياسة الدولية، بمعنى إعادة تحديث لهوية الدور الإيراني، ليصار إلى إعطائه توصيفاً سياسياً محدّداً ضمن لعبة الأمم الجديدة، بوصفه طرفاً سياسياً يدور في الفلك الروسي، ومحسوباً عليه.

تلك واحدة من أهم نتائج تداعيات الهزيمة الإيرانية في سورية، والاستنزاف الكبير الحاصل في مركّب قوتها، جرّاء انتشارها غير المحسوب في المشرق العربي، وسواء اعترفت دولة الملالي بهذا الأمر، أم استمرت في خداع أتباعها وتضليلهم، فذلك لن يغير في موازين القوة والمعادلات على الأرض.

استدعاء إيران الدب الروسي إلى ما كان يعتبر كرمها حتى وقت قريب، وإن كان استدعاء الضرورة، كونه أنقذ ماء وجه إيران من هزيمةٍ علنية في المنطقة، لن يكون بلا ثمن، وبالحسابات الروسية، فإن مثل هذا الاستجداء سيكون ثمنه الطبيعي الخصم من دور إيران ومساحة مصالحها ونفوذها، ذلك أنه، نظرياً، يعتبر النفوذ الإيراني بحكم الساقط، عشية اليوم الذي هرع فيه قادة إيران يطلبون النجدة من الكرملين، وبما أن روسيا ليست جمعيةً خيريةً وخاصةً، في ظل الظروف التي تعاني فيها من أوضاع استراتيجية معقَدة، فهي لن تبذل أي مجهود مجاني من دون حسابات دقيقة، وبما أن البيدر السوري لا يغطي في المساومات الدولية سوى مساحة صغيرة من حلولٍ ممكنة مع الغرب، فإن روسيا لن تترك لطرفٍ غيرها أن يحصل على نتائج مهمة، سورية لا يمكن قسمتها على طرفين. إما أن تشيل روسيا الملف السوري بكامله، وتتفاوض فيه على القرم وأسعار النفط والعقوبات الغربية، أو لن تحصل على شيء مقابل. وبمعنى آخر، لن يدفع الطرف الآخر ثمن سورية مرتين ولطرفين، حينها ستبدو الخيارات الأخرى أقل تكلفة.

كل خطوة روسية في سورية يجري حسابها بدقة في الكرملين، من حيث جدواها في الميدان وفعاليتها في المساومات الدولية، وتعمل روسيا على هندسة واقعٍ في سورية وحولها، يتفق مع تطلعاتها السياسية في بيئةٍ دوليةٍ معقّدةٍ، تحتاج إلى خوض صراعاتٍ عنيفة فيها، ولا شك أن الساحة السورية، في تقديرات صانع القرار الروسي، توفّر فرصةً مهمةً سواء على الصعيد الجيوبوليتيكي أو على اعتبار أنها الساحة الأكثر إنتاجاً للتداعيات وإمكانية استثمار تلك التداعيات في سياق إعادة التموضع الروسي في الواقع العالمي الجديد.

من الطبيعي أن تنظر روسيا إلى إيران، بعد أن عرفت مكامن ضعفها، وفكّكت شيفرة قوتها، على أنها مجرد جسر عبور لمرحلة، ومن الطبيعي أن إيران إذا أرادت أن تكون شريكاً لروسيا، فإن وضعها الحالي، بوصفها طرفاً استدعى الحماية، لا يؤهلها للشراكة، وإن حصول هذا الأمر يستدعي إعادة هيكلة لإيران، ليست الهيكلة السياسية التي يطالب بها الغرب، فتلك قد تكون أرحم بالنسبة للملالي، بل إعادة هيكلة القوة الإيرانية، بما فيه عقيدتها القتالية وإعادة هيكلة الدور الإقليمي لإيران، بما يتناسب والمصالح الروسية في المنطقة.

يغطي غبار الحرب السورية إلى حين على الواقعة الكبرى التي حصلت في الإقليم، والممثّلة بهزيمة مشروع إيران، وربما في حسابات الملالي أن الرضوخ للأجندة الروسية في المنطقة يبقى خياراً أفضل من خياراتٍ كثيرةٍ، بدأت تطل برأسها، مثل الصدام مع الغرب، نتيجة فشل الاتفاق النووي، أو انتقال الصراعات إلى الداخل الإيراني، من جرّاء الضعف الذي يجري تغطيته بغبار صواريخ بوتين المجنّحة وقاذفاته الاستراتيجية. لم يعد باستطاعة إيران إنكار حقيقة تراجع دورها لصالح روسيا، لكنها تخشى من إعلان هذه الحقيقة الآن، لكن لا وقت لدى فلاديمير بوتين لمراعاة خواطر الملالي، لديه فرصة مهمة لشرب نخب تحوّله اللاعب الأوحد في سورية، ولو على جثة كرامة إيران.

١٠ سبتمبر ٢٠١٦

١٠ سبتمبر ٢٠١٦

تثير الرسالة التي بعث بها المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، مايكل راتني، إلى فصائل المعارضة السورية (يوم 3 سبتمبر/أيلول)، بخصوص مشروع اتفاق أميركي ـ روسي لوقف القتال، ونشرت أخيراً، تساؤلات وملاحظاتٍ عديدة.

مع ذلك، ما يلفت الانتباه أن الكيانات السياسية للمعارضة (خصوصاً الائتلاف) لم ترد على الرسالة، في حين أن بعض الفصائل المسلحة بعثت رداً، أخذت فيه على المبعوث الأميركي عدم إشراكها أو إطلاعها على ما يجري، وعن خيبتها من الموقف الأميركي، لاسيما السكوت عن تجاوزات النظام وروسيا كل الاتفاقيات، واعتبار أن طريقة التصرف ضد القاعدة، من دون النظام، تساعد النظام وتضرّ الثورة، ولا تضعف القاعدة، كما تم انتقاد طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، واعتبار أن ذلك يؤثر سلباً على وحدة الشعب السوري. وعموماً، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية على الرسالة:

أولاً، لم يتوجه راتني برسالته إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، وهي الهيئة القيادية المعترف بها دولياً، وإنما بعث بها مباشرة إلى ممثلي "الفصائل الثورية في سورية"، وحتى أنه لم يذكر "الائتلاف" بالاسم، الأمر الذي يفترض من هذه الهيئة التمعّن في هذا الأمر، والمراجعة بخصوصه، لا مراجعة الإدارة الأميركية، فقط، وإنما مراجعة الذات، ولا سيما عن سبب تدني مكانة "الائتلاف"، وخصوصاً سبل استعادته مكانته ودوره.

ثانياً، تأتي الرسالة بصيغة إخبار ("لا شك أنكم الآن قد سمعتم عن الاتفاق الذي نقترب من التوصل إليه مع روسيا")، وليس بصيغة تشاور، وهو الأمر المفترض، باعتبار أن المعارضة السورية، و"الائتلاف" خصوصاً، هي صاحبة الحق والمصلحة في التقرير في هذا الأمر، وكان الأصح وضعها بصورة ما يجري أولاً بأول.

ثالثاً، يلفت الانتباه أن راتني تسرّع في نشر رسالته (3 سبتمبر/أيلول) قبل أن يوقع الاتفاق الطرف الروسي، إذ لم يمض يوم واحد حتى تم الإعلان عن فشل المشروع، أو عن وجود لا اتفاق، ما يثير الشبهة بأن ما أراده راتني يتعلق فقط بالتنصل من المسؤولية، والتوضيح أن الولايات المتحدة ليس بيدها شيء تفعله.

رابعاً، يتحدث راتني كأن الولايات المتحدة دولة ضعيفة، لاحول لها ولا قوة إزاء روسيا، إذ يقول: "التعامل مع روسيا صعب للغاية... من الصعب جداً إجراء هذه المباحثات مع الروس حتى وهم يقتلون السوريين بشكل يومي. تسألنا المعارضة باستمرار: كيف يمكن لروسيا أن تظل راعية للعملية السياسية، بينما تتصرّف، في الوقت نفسه، طرفاً أساسي في الصراع؟ ونحن نسأل أنفسنا هذا السؤال كل يوم (!)...كلانا ليس لديه أي خيار سوى التعامل مع الآخر. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة وروسيا أن يعالجا مخاوف بعضهما". هكذا يتكلم راتني، مع علمنا أن الولايات المتحدة لا تفعل شيئا عملياً، في حين أن روسيا طرف فاعل في القتال إلى جانب النظام، وهي تقصف السوريين بالطائرات بقنابل النابالم والقنابل الفسفورية، أي أن الولايات المتحدة ليس فقط لم تفعل شيئاً لفرض حظر جوي أو لفرض مناطق آمنة ووقف قصف النظام بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، وإنما هي سمحت لروسيا بالقصف الجوي أيضاً.

لا نتحدث هنا عن تدخّل أميركي، ولا بأي شكل، وإنما عمّا يمكن أن تفعله من دون تدخّل، من خلال أوراق ضغط كثيرة تمتلكها، ومن خلال قوتها الناعمة، وبالتعاون مع الدول العربية والإقليمية والاتحاد الأوروبي. وضمن ذلك، وقف القصف الجوي وفرض مناطق آمنة، وإمداد المناطق المحاصرة بالغذاء من الجو أو من البر، وفي أي طريقة، وعدم ترك النظام يهجّر السوريين لإحداث التغيير الديمغرافي، وصولاً إلى تمكين الجيش الحر من التصدّي للقصف بمضادات طائرات، وتقوية مكانة المعارضة سياسيا وعسكريا، أي القيام بعشر ما تقوم به روسيا للنظام؛ هذا ونحن نعلم أن ضغطا أميركيا بالقدر المناسب على روسيا من شأنه تغيير كل الوضع، وهو ما حدث إبّان أزمة الكيماوي (أغسطس/ آب 2013).

خامساً، إذا أحسنّا النيّة، فهذا اتفاق أولي كان يمكن أن يمهد لاتفاق أشمل وأعمق، إذ إنه لم يتضمن إطلاق المعتقلين في سجون النظام، ولا رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، ولا وضع حداً للتهجير الديمغرافي، وهي القضايا الأساسية المفترض أنها خارج عملية المفاوضات، بحسب نص قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما يجب التأكيد عليه في كل اتفاق كخطوة أولى.

سادساً، وأخيراً، ثمّة إيجابيات كثيرة في مشروع الاتفاق، إذ نص على "وقف الهجمات العشوائية من النظام وروسيا على المدنيين والمعارضة... وتمهيد الطريق لإعادة إطلاق عملية سياسية موثوقة... تقوم روسيا بمنع طيران النظام من التحليق، وهذا يعني عدم حدوث قصف من النظام في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بغض النظر عمن يوجد فيها، بما في ذلك المناطق التي توجد فيها جبهة "فتح الشام" إلى جانب فصائل المعارضة الأخرى، وفي المقابل، نعرض على روسيا التنسيق بشأن إضعاف "القاعدة" في سورية. وسيتضمن هذا التنسيق تفاهماً يقضي بأنه لن تكون هناك عمليات قصف من النظام ولن يكون هناك قصف عشوائي روسي". أيضاً، نص الاتفاق على وقف القتال في حلب، و"انسحاب النظام من طريق الكاستيلو، وإنهاء القتال حول طريق الراموسة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، من خلال كل من طريقَي الراموسة والكاستيلو، وإنهاء الهجمات والعمليات الهجومية في جميع أنحاء البلاد... سيقوم النظام والقوات الموالية له بسحب قواتهم من طريق الكاستيلو. وسيصبح طريق الكاستيلو منطقة منزوعة السلاح، وعلى وجه التحديد، فإن النظام سيقوم بها... المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ستدخل مدينة حلب، فور عودة الالتزام بالهدنة، وعلى الأرجح أن يكون دخولها من خلال طريق الكاستيلو. لكن شحنات المساعدات الإنسانية الأممية اللاحقة ستدخل حلب من خلال طريق الراموسة".

سابعاً، يؤكد المشروع "أن هذا الاتفاق مهم للعملية السياسية، لأننا نعتقد أن تحديد الالتزام بالهدنة يمكن أن يفتح الباب لعملية سياسية منتجة". وهذه نقطة ينبغي التركيز عليها، أي ربط أي اتفاق محلي وآني باتفاق شامل ونهائي، يفتح على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، بحسب بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254".

على أية حال، تم إعلان فشل هذا الاتفاق، لكن ذلك لا يعني أنه فشل نهائياً، إذ سيواصل الطرفان، الأميركي والروسي، جهودهما لصوغ اتفاق، وهذا ما ينبغي أن تدركه المعارضة، يتعلق بواقع خروج القضية السورية من أيدي السوريين، نظاماً ومعارضة، وأن التقرير في شأن مستقبل سورية بات في يدي الولايات المتحدة وروسيا (مع اعتبار الفارق في وزن الجانبين)، ما يفترض بالمعارضة أن تفعل الكثير لتنظيم صفوفها، وتطوير أوضاعها، وتوضيح خطاباتها، كي تستعيد مكانتها وتعزّز دورها إزاء شعبها وإزاء العالم.

أيضاً، السؤال الذي يمكن أن يطرح هل تأخّرت الفصائل في صياغة ردّها، أم أنها انتظرت طويلا أن يقوم الممثل السياسي (أي الائتلاف) بدوره في الرد على رسالة المبعوث الخاص للولايات المتحدة؟ عموماً، يضعنا تجاهل الطرفين "الائتلاف" وغيره من التشكيلات السياسية المعترف بها دولياً يضعنا أمام تساؤلاتٍ، ترقى إلى مستوى اتهام الإدارة الأميركية، ومن قبلها الأمم المتحدة، بتجاوز الكيان السياسي والقوى السياسية، لعقد تفاهمات مناطقية على الأرض مباشرة.

١٠ سبتمبر ٢٠١٦

١٠ سبتمبر ٢٠١٦

تبقى المصطلحات “المطاطة” في التصريحات التي تلي كل اتفاق متعلق بسوريا ، هي العقدة اذ تتنوع التفسيرات و تتنوع معها الأساليب في عمليات القتل و التهجير المنظم ، الذين لم يعرفا هدوء أو سكينة رغم كل “الكذب” الدولي طوال السنوات الست الماضية.

اليوكم نقف على أبواب هدنة جديدة ، غير “مفهومة” الحقيقة إلا أن توقيتها هو يوم الاثنين القادم ، و غير ذلك يبقى عبارة عن مصطلحات “مطاطة” لدرجة أننا نصل لمرحلة نشعر معها أن الاتفاق ستكون أرضه في الموزنبيق أو ربما كوريا الشمالية.

خرق الثنائي جون كيري وسيرغي لافروف ، فجر اليوم ، جدران الخلافات معلنين عن توصل لاتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ يوم الاثنين ، بمعدل ٤٨ ساعة تليها مثلها، فثالثة بعدهما ، وفي حال التمام سيكون هناك هدنة دائمة و بالتالي يكون الاجتماع يوم ٢١ أيلول الذي وعد به المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا أنه “مفصلي” و يعيد الروح للمفاوضات التي توقفت من نيسان الماضي.

لكن الجغرافيا أو الخطوط التي ستمر الهدنة عليها غير محددة أو معروفة إطلاقاً ، فالمفاوضات السابقة ركزت على حلب و تحديداً على “الكاستلو” ، و لكن اليوم وفق منطق “المصطلحات المطاطة” ، تم الحديث عن هدنة عامة في سوريا، والغريب أن حلفاء الأسد لطالما تفوقوا على من يسمون “أصدقاء الشعب السوري” ( وهي أكذب التسميات على مر التاريخ) ، حيث أكد لافروف أن الأسد على علم بكل التفاصيل ، في حين الهيئة العليا للمفاوضات أكدت عدم علمها بأي شيء ، ومن هنا يتم الاستشفاف أن الأمور التي جرت في “مارثونيات” لافروف - كيري ، فيها من قضايا أساسية غير مناسبة للشعب السوري أو تضع أي أهمية له.

دأبت التوافقات السابقة جميعها الاعتماد على أشلاء و دماء الشعب كـ”حبر” لإبرام الاتفاقات المصلحية ، والتي دائماً جاءت في صف القاتل و حلفاءه ، و الاتفاق الجديد هو نسخة مشابهة لكل ما سبق، فاليوم التركيز على تكرار ذات الاسم “جبهة فتح الشام” ، في حين تتعامى علناً و “فجوراً” عن عشرات المليشيات الطائفية و أيضاً المصنفة على أنها ارهابية ، فالاتفاق وفقاً للواقع هو استهداف جميع من يقف ضد الأسد و حلفاءه و التهمة جاهزة ، حيث “المصطلحات المطاطة” قد أكدت على قتال الارهابيين و “الجهاديين” و … و …. ، من طرف الشعب السوري فقط لا غير ، مع إمداد كل القوى المعادية له بالقبول و الدعم و التستر .

اليوم نقف على أعتاب هدنة لا مظاهر لنجاحها إلا في زيادة جراح السوريين و إنهاء أي آمالٍ لهم في البقاء في الأرض أو الحصول على أبسط مقومات الحياة ، فالمعضمية تتجه نحو الإنهاء و الإخلاء ، وحلب دخلت مرحلة مواجهة الموت جوعاً فيما غراب الموت “الروسي - الأسدي” لازال يمارس هواية القتل ، و ينتظر أن تنضم الطائرات الأمريكية ليكون القتل أكثر شرعنة و أكثر ايلاماً.

وفي انتظار الساعات التي تسبق الهدنة هانحن نعمل على توثيق القتل الذي سيزيد ، فالمهلة التي تسبق الهدنة هي مهلة جيدة للقضاء على أكبر قدر ممكن من السوريين ، دون حسيب أو رقيب كما العادة ، وما نشهده في إدلب و دوما و حلب جزء من مسلسل نأمل من الله أن يقتصر على أقل قدر من الخسائر.

١٠ سبتمبر ٢٠١٦

١٠ سبتمبر ٢٠١٦

عشية قمة العشرين الكبار في هانغتشو بالصين، سيطرت موجة من التفاؤل بإمكان التوصل إلى وقف للنار في سوريا يسمح بالعودة إلى محادثات جنيف، ويبدو أن الاتفاق على برنامج المحادثات المباشرة بين باراك أوباما وفلاديمير بوتين على هامش القمة، خصوًصا حول الأزمة السورية، شجع جون كيري وسيرغي لافروف على دعوة ستيفان دي ميستورا إلى بدء التحضير لجولة جديدة من التفاوض، ولم يتواَن المبعوث الدولي عن إعلان ذلك.

في أقل من 48 ساعة انهار كل هذا مثَل وهم أو غمامة عابرة، فلا المحادثات المباشرة بين أوباما وبوتين حققت أي تقدم أو تفاهم يمكن أن يبنى عليه، ولا الحديث عن جولة محادثات جديدة بين كيري ولافروف يمكن أن يحقق شيئاً، وقد يكون من الضروري أن نتذكر أن اجتماعهما الماراثوني السابق لمدة تسع ساعات انتهى كما بدأ صفراً إلى اليسار، كما يُقال.

قبل أن يجلس بوتين في مواجهة أوباما كان قد أرسل قاذفاته ليمطر محيط معبر الكاستيلو في حلب بأكثر من مائتي غارة أعادت الحصار على مناطق المعارضة، ولهذا لم يكن غريبًا أن يفهم الأميركيون أن موسكو تحاول أن تضع عناصر القوة على الطاولة مع وصول أوباما إلى الصين، وهكذا إذا كانتالمحادثات بينهما هناك قد فشلت، فقد جاءت تصريحات وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يوم الأربعاء الماضي لتوحي بأن واشنطن تضع موسكو أمام خيار من اثنين:

أولاً: إما الاستجابة للخطة التي عرضها السفير مايكل راتني في رسالته إلى المعارضة والمتصلة بشروط وقف النار وفتح معبر الكاستيلو إلى مسافاتُ حددت بالأمتار (500 متر جنوبًا و3500 متر شمالاً)، مع تشديد على سحب النظام أسلحته الثقيلة والمتوسطة إلى مسافات محددة، بما ينهي فعاليتها لإقفال المعبر.

ثانيًا: وإما الانسحاب من عملية التفاوض، لأنه لا أمل في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ذلك أن دبلوماسيين أميركيين يحاولون إقناع روسيا باتخاذ خطوات نحو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار ودفع النظام في اتجاه التحّول السياسي، لكن الأنباء الواردة من سوريا ليست مشجعة.

وإذا كان بوتين تعّمد التصعيد في حلب قبل ساعات من لقائه أوباما في عملية ضرب في الخواصر، فقد جاء الرد الأميركي ضربات متتالية في الخواصر، أولاً

عبر التهديد بالانسحاب من المحادثات، وثانيًا عندما اضطر لافروف في اليوم الثاني أن يحتّج لدى كيري على سلة جديدة من العقوبات التي اتخذتها واشنطن

ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، وثالثًا، وهو الأهم والأكثر دلالة، عندما أنهى كارتر تصريحه يوم الأربعاء كمن يصفق الباب في وجه موسكو عندما قال: "الخيار لروسيا والعواقب هي التي ستتحمل مسؤوليتها"!

الحديث عن العواقب ليس كلاًما سياسيًا عابًرا، والدليل أنه عندما لّوح الأمريكيون بالانسحاب من المفاوضات مباشرة بعد لقاء أوباما وبوتين، سارعت وزارة الخارجية الروسية إلى إصدار بيان يقول: "لا داعي لمثل هذه التصريحات الدرامية"، ولكي نستشف مدى الإحساس الدرامي المتصاعد في موسكو، يجب أن نقرأ تصريح أوباما بعد اللقاء مع بوتين الذي قال إن "المحادثات كانت صريحة لكن الفجوة مستمرة، ولم نتمكن من التغلب على الخلافات"، هذا في حين بدا بوتين وكأنه يحلم أو يتمنى التوصل إلى اتفاق عندما قال: "عندي أسباب تدفعني إلى الاعتقاد أن روسيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن سوريا خلال أيام"!

ولكن من أين يأتي بهذه الأسباب؟ عندما يتخذ أوباما مزيدًا من العقوبات ستزيد من نسبة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في روسيا، وعندما يصفق الباب في وجه بوتين قائلاً: "الخيار لكم في سوريا فتحملوا المسؤولية"، وهو ما يذّكر بكل التحليلات التي طالما فسرت تغاضي أوباما عن استئساد بوتين بأنه يهدف إلى تركه ينزلق إلى حرب استنزاف بدأ الآن يحّس بوطأتها، وهو ما يذّكر بقول لينين ذات يوم: "أعِط الأمريكيين ما يكفي من الحبال وهم كفيلون بشنق أنفسهم في آسيا"، فهل أعطى أوباما بوتين ما يكفي من الحبال ليشنق نفسه في سوريا؟

يدرك بوتين أن ما أخذه من أوباما في أوكرانيا وسوريا لن يستطيع أخذه غدًا من هيلاري كلينتون ولا من دونالد ترامب، لهذا يستعجل حصول اتفاق اللحظة الأخيرة مع أوباما الذي سيتمادى الآن في التعامي والابتعاد عن ذلك، على خلفية أنه لا يريد أن يترك لخلَفه اتفاقات ملزمة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

ويعلم أوباما كما يعلم بوتين جيدًا أن العملية الروسية في سوريا بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس أنها مهمة محددة لأربعة أشهر، كما أعلن بوتين في حينه، ولكن ها هو يكمل السنة غارقًا في أزمة اقتصادية متصاعدة، وفي قتال المعارضة السورية في معابر مدينة حلب التي صارت ستالينغراد العصر، وأن كل ما فعله هو منع سقوط اللاذقية.

ويعلم أيًضا أن ما أنجزه الأمريكيون ضد "داعش" وبالتعاون مع الأكراد من كوباني إلى الحسكة مروًرا بمنبج لم يتمكن هو أن يفعل شيئًا منه سوى قصف المعارضة التي ستبقى جزًءا أساسيًا من مستقبل سوريا، لمصلحة بشار الأسد الذي لن يكون ولا يستطيع هو في النهاية أن يفرضه جزًءا من هذا المستقبل.

ويعلم بوتين بكثير من المرارة ما يعلمه أوباما بكثير من الخبث؛ أن الآتي أعقد من الذي مضى، فماذا سيفعل مثلاً إذا دخل الأميركيون غدًا بالتعاون مع الأتراك إلى الرقة، وإذا شاركوا في تحرير الموصل في العراق؟ وماذا سيقول للروس: ننزف اقتصاديًا في حرب هدفها دعم النظام السوري بحجة قتال "داعش" الذي تركنا قتاله للأمريكيين؟

ثم ماذا سيقول بوتين للأكراد الذين لّوح لهم بالفيدرالية في شمال سوريا، هل يتركهم هدفًا للدبابات التركية، كما فعل الأمريكيون الذين دعموهم بالطيران في منبج والحسكة ثم قصفوهم بالطيران في جرابلس؟

وعندما يعمل رجب طيب إردوغان على إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ويدفع بعًضا من المنظمات المعارضة إلى إرسال إشارات عن السعي لتحويل هذه المنطقة إلى نوع من "كانتون سني" لمواجهة أي فيدرالية كردية، ماذا سيفعل بوتين الذي بدأ ينتقد التوغل التركي الذي بدأ يثير أيًضا الحمى في طهران، التي صحيح أنها تعادي طموحات الأكراد، لكنها لن تتردد في التحرك للحيلولة دون الهيمنة التركية في الشمال السوري؟

أوباما ذاهب إلى بيته، لكن بوتين ليس عالقًا في الكاستيلو فحسب، بل وسط شبكة من القوى والصراعات والحسابات الدموية المتقاطعة، وهو ينزف في الاقتصاد والمتاريس والهواجس المتصاعدة، على الأقل حتى مارس (آذار) المقبل بعد تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة.

٩ سبتمبر ٢٠١٦

٩ سبتمبر ٢٠١٦

كيف يمكن التوصل إلى هدنة جدية في سورية، يجري الحديث عنها في اللقاءات الأميركية-الروسية في وقت يستمر القصف بغاز الكلور على حلب، وفي وقت ينتقل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني من المدينة للإشراف على المعارك التي تخوضها الميليشيات المتعددة الجنسية التابعة له في شمال سورية ولتشديد الحصار عليها، ويرعى علناً توزيع ألف مقاتل جديد نقلتهم حركة «النجباء» العراقية إلى سورية؟

وكيف يمكن هدنة كهذه أن تنجح حتى لو اتفق عليها جون كيري وسيرغي لافروف في ظل التحذير الروسي لتركيا من زيادة توغلها في الشمال السوري بعد أن كانت غضت النظر عن هذا التوغل قبل أسبوعين، بحجة عدم تنسيق خطواتها مع الحكومة السورية، أي مع بشار الأسد، رافضة «تعقيد الوضع العسكري السياسي الصعب في سورية»؟

فطهران وموسكو ترفضان أي تغيير في ميزان القوى الميداني الذي فرضتاه بالعمليات العسكرية تحت مظلة ما سمّي «وقف الأعمال القتالية»، الذي كان الروس والأميركيون توصلوا إليه في شباط (فبراير) الماضي، ثم قامت موسكو وطهران مع النظام، بخرقه آلاف المرات بحجة التصدي للإرهاب، من دون أن تنتزع أي منطقة من سيطرة «داعش» سوى تدمر، بمسرحية انسحاب التنظيم الإرهابي من المدينة. وفي المقابل استهدفت هذه «الخروقات» المدنيين والمعارضة المقاتلة غير الإرهابية، من أجل استرداد مناطق خسرها النظام أمامها. وما يجري الآن في محيط حلب هو محاولة لإعادة تصحيح هذا الميزان مجدداً بعدما استطاعت المعارضة فك الحصار عن مناطق سيطرتها في حلب.

تبدو المرحلة أقرب إلى تقطيع الوقت وتحسين شروط التفاوض للسنة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. والتحذير الروسي لتركيا يستبق تقدم قواتها نحو مناطق تصبح فيها على تماس مع قوات الأسد، لأن غض النظر عن تدخلها يقتصر على طردها القوات الكردية و»الداعشية»، من الحدود.

فالمراهنة التي بنت موسكو عليها آمالها بالاتفاق مع إدارة باراك أوباما قبل انتهاء ولايته سقطت، على رغم أن بعض قوى المعارضة السورية ما زال يعتقد أنها في حسابات القيصر الروسي، الذي اكتشف أن أقصى ما يمكن أن يذهب إليه الرئيس الأميركي هو العمل على طرد «داعش» من الموصل ومن الرقة (ومن ليبيا) لأن مردود هذه الخطوة إيجابي لمصلحة الحزب الديموقراطي في السباق إلى البيت الأبيض، في مواجهة اتهامات دونالد ترامب لأوباما ولهيلاري كلينتون بأنهما تساهلا مع الإرهاب في سورية وليبيا. إلا أن أولوية القضاء على «داعش» لدى أوباما اصطدمت بفقدان إدارته للتصور الجدي حول ما بعد طرد التنظيم، ومن سيحل مكانه، سواء في سورية أو في العراق. فحلول المعارضة المعتدلة مكان «داعش» يفقد بشار الأسد مبرر وجوده على أنه رأس الحربة في الحرب على الإرهاب، ويقلص مساحة سيطرته، ما يضعف ورقة موسكو وطهران المستندة إلى الأسد. وفي المقابل فإن حلول قوات الأسد مكان «داعش» في المناطق التي تُدحر منها يعني تحصين موقعه والتسليم بسلطته على تلك المناطق وبتفوق دوره في أي حل سياسي، تزعم واشنطن أنها ترفضه، إلى حد أنها تحرض دولاً عربية على تولي رفضه.

أوقعت واشنطن نفسها في المأزق حين امتنعت عن دعم المعارضة المعتدلة منذ البداية، فساهم ذلك في ملء «داعش» الفراغ، وهو ما أفاد منه النظام رغم قولها أنه فقد شرعيته، وهو ما أفادت منه إيران وموسكو في خطتهما لحماية الأسد. وحين عاد أوباما إلى أولوية التخلص من «داعش» بسبب تحوله إلى كابوس للغرب وأميركا، افتقد خطة تأهيل ودعم إحلال المعارضة السورية مكانه. فلماذا تساهم موسكو مع واشنطن في التخلص من التنظيم طالما أنه يضعف ورقة الأسد، وإذا كانت لم تضمن اتفاقاً كاملاً مع واشنطن على كل القضايا التي أملت عليها التدخل في سورية، من العقوبات الاقتصادية ضدها بسبب أزمة أوكرانيا، إلى التوغل الأطلسي في دول أوروبا الشرقية ونصب الصواريخ في بعضها؟ ولماذا تلجم موسكو اندفاع إيران في سورية لتعزيز مواقعها قبل مجيء الإدارة الأميركية الجديدة، ولإحداث تغييرات ديموغرافية في بلاد الشام؟...

حتى لو اتفقت موسكو وواشنطن على الهدنة، لا شيء يوحي بصمودها. فالإقليم برمته أمام مشهد تصعيدي قل نظيره، من اليمن حيث تعاكس إيران جهود إحياء التفاوض بأفكار جديدة طرحها كيري وقبلت بها السعودية ودولة الإمارات، إلى العراق المستباح والمشرذم، إلى التجديد الإيراني لإعلان الحرب غير المسبوق ضد الرياض بحجة الخلاف على موسم الحج، انتهاء بلبنان الذي تربط طهران انتخاب رئيس فيه بضمان مصالحها في سورية.

٩ سبتمبر ٢٠١٦

٩ سبتمبر ٢٠١٦

تمر الأزمة السورية في مرحلة من التصعيد غير المسبوق، ومن ازدياد حجم التدخل الخارجي في الحرب الدائرة. لم يكن الدخول التركي إلى سورية إلا واحداً من مستلزمات الحرب التي يديرها المحوران الأميركي والروسي. يتأكد يوماً بعد يوم أن سائر اللاعبين الإقليميين ليسوا سوى أدوات تعمل تحت عباءة الطرفين الأميركي والروسي، سواء منها أكانت إيران وتركيا وإسرائيل ومعها النظام السوري، ناهيك بالميليشيات الإيرانية المنخرطة في الحرب والتي يحملها وهم أنها تقوم بتغيير وجه التاريخ. في غابة التدخلات الإقليمية، يبدو الدور العربي الأقل فاعلية وتأثيراً، إذا لم نقل شبه معدوم، في الحرب الدائرة أم في الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة.

لم يكن غياب الدور العربي مطلع اندلاع الأزمة السورية عل شاكلته الراهنة. وللتذكير، كانت الأزمة السورية بنداً دائماً على جداول اجتماعات الجامعة العربية، ودار صراع غير قليل حول الحرب واتخذ أكثر من قطر موقفاً واضحاً من نظام بشار الأسد، وكانت الديبلوماسية العربية ناشطة في الأمم المتحدة وعلى صعيد المنظمات الحقوقية والإنسانية. كما كان هناك احتضان لافت لقوى المعارضة السورية ودعمها بالمال والسلاح. هذه اللوحة تقلصت خلال السنتين الأخيرتين، وبات الفعل العربي أقل الأصوات علواً، وتقلص دعم المعارضة أو المعارضات، وحصل تراجع عن وعود بتسليحها سلاحاً نوعياً يساهم في إسقاط النظام. قد يكون هذا التقلص في الدور العربي ناجماً عن أسباب موضوعية تتصل بمجريات الأحداث في العالم العربي، وقد يكون بعضه خاضعاً لمواقف الدول الكبرى وهيمنتها وسياساتها التي تمنع التغيير في ميزان القوى، وعدم حسم أي طرف للحرب، بما يجعلها مفتوحة ولا تغلق إلا بعد اتفاق الكبار على الصغار، إقليميين وسوريين.

في العوامل الموضوعية، لا يجب التقليل من آثار غرق العالم العربي في حروب أهلية وفي فوضى عبثية تضرب أكثر من قطر فيه وتشل فاعليته. امتداد اللهيب جعل الأزمة السورية إحدى كرات هذا اللهب، على غرار ما يصيب أخواتها في العراق واليمن وليبيا والبحرين. كلها مناطق ساخنة تحتاج الى سلاح ومال في إدارتها. صحيح أن سورية قد تكون الدولة الأهم من الزاوية الاستراتيجية ذات التأثير على مجمل العالم العربي، وعلى دول الإقليم وحتى العالم. لم تكن غائبة أهمية هذا الموقع سابقاً، عندما كان يطغى على الأزمة الطابع المحلي والاحتضان العربي للانتفاضة ولقواها. تطور الأزمة وامتدادها، في الجغرافيا السورية وفي المدى الزمني، جعلاها تنتقل الى أيادي قوى أخرى دولية أساساً. لم يكن خفياً أن النظام أو القوى الإقليمية والدولية صنعت، وبتعمد، تنظيمات إرهابية مثل «داعش» و «النصرة»، وحولت سورية الى أرض حروب بديلة وتصفية حسابات دولية أو إقليمية. كما أرادت هذه القوى عبر تشجيع دخول الإرهابيين الى سورية زج هؤلاء في أتون صراع مسلح بين بعضها البعض، وفق وهم القضاء على الإرهاب قبل أن يصل الى الدول الغربية أو الإقليمية. لذا يمكن القول إن تراجع الدور العربي ارتبط وثيقاً بهموم بعض الأقطار العربية وبتدخلات دولية، خصوصاً أميركية، كانت حاسمة في تكريس هذا التراجع وفق خط إطالة الحرب الى أبعد زمن ممكن.

إذا كان العجز العربي عن إنقاذ سورية عسكرياً يجد له بعض المبررات في كون التدخل محكوماً بسياسات الدول الكبرى وخصوصاً منها الولايات المتحدة، فإن التلكؤ عن الدعم المادي للشعب السوري ليس له المبررات نفسها. ما حصل في سورية نتجت منه أكبر مأساة إنسانية عرفها القرن الحديث بعد الحروب العالمية، فليس بسيطاً تهجير نصف هذا الشعب، وخضوعه للإذلال والمهانة والعنصرية في كل مكان أجبر على اللجوء اليه. لا يتناسب الدعم العربي مع حجم المأساة ولا مع الإمكانات المادية التي يملكها العرب لتقديم الدعم.

إن ما يجرى في سورية سيترك أثره البعيد سلباً على مجمل العالم العربي، فسورية بوابة الاستقرار وبوابة الفوضى في الآن نفسه. وهي مصدر قوة للعالم العربي عندما تكون مستقرة ومتماسكة، ومصدر ضعف له عندما تسودها الفوضى. هذا هو تاريخ سورية الحديث منذ استقلالها منتصف القرن العشرين. سيكتشف العرب سريعاً النتائج السلبية لانهيار الموقع السوري في معادلة التضامن العربي، كما لن يكون بعيداً انعكاس التفتت السوري، الجغرافي والبشري والاجتماعي، على مجمل الأقطار العربية، غير المحصنة من انتقال العدوى السورية الى مجتمعاتها.

٨ سبتمبر ٢٠١٦

٨ سبتمبر ٢٠١٦

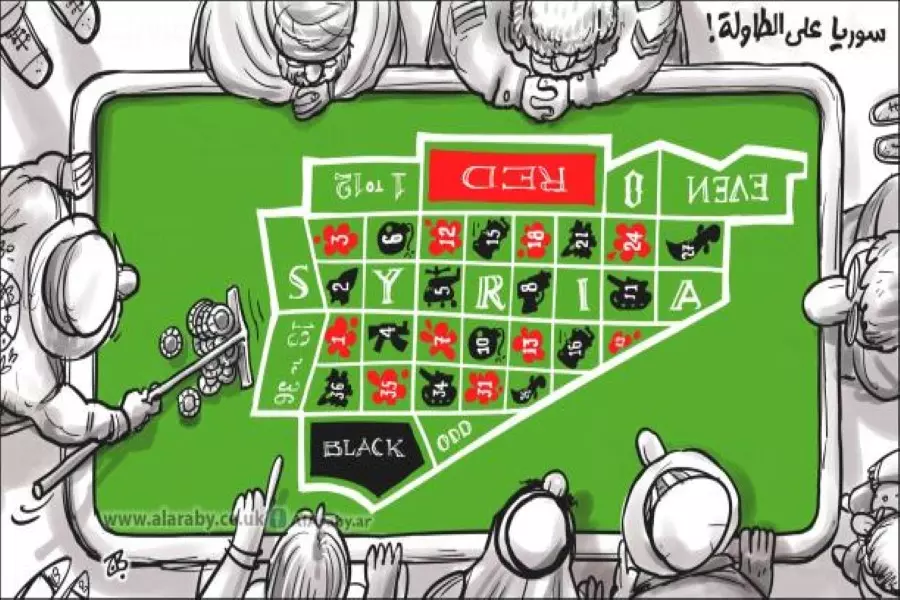

بصراحةٍ، ومن دون مقدمات ورتوش، انطلقت الثورة السورية ثورةً شعبيةً على الظلم والقمع، وفشل نظام "البعث" عقوداً طويلة، وانتهت اليوم إلى حروبٍ بالوكالة، أطرافها كثر، إقليمياً ودولياً، على الأرض السورية وبالدماء السورية. سورية اليوم ملعب مفتوح مستباح، تدور على أرضه لعبة من دون قوانين، يُباد فيها الشعب، ويدمّر فيها البلد، وتضيع أجيالها، والأدهى أن لا نظام بشار الأسد هو من يملك الكلمة اليوم، ولا حتى فصائل المعارضة، فكلاهما أصبحا أدوات في صراع سرمدي دموي، يرقصون فيه على جراحاتهم هم أنفسهم، أو إن شئت الدقة، يرقصون فيه على جثة سورية.

لا يحتاج الأمر إلى كثير تأكيد على أن نظام بشار الأسد، بحماقته ورعونته ووحشيته، هو المسؤول الأول عن الكارثة التي حَلَّت بسورية. هذا معلوم بالضرورة وبالحقائق وبالتاريخ. لم يكن ثمة داع أبداً أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم، ولو كانت "لَوْ" تُصْلِحُ ما فَسَدَ لكنَّا جميعا استطردنا فيها، ولكنَّا قلنا: لو أن بشار نزل على بعض مطالب شعبه، في بداية الأمر، وهي مطالب مشروعة، محورها العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية، ولم تطالب برحيله حينها، لكان ما بقي له من سلطةٍ أكبر مما يَتَوَفَّرُ عليه الآن. ولكن الطاغية ركب رأسه، وتولى كِبْرَهُ، فانتهى به الحال رهينة عصابات إجرام، وأمراء حرب، ومليشيات طائفية، سورية وعربية وعجمية سواء بسواء. بشار في سورية اليوم ليس أكثر من تابوتٍ تَحْمِلُ فيه روسيا وإيران مسوغات حقّ تدخل مزعوم، على أساس أنه الرئيس الشرعي للبلاد، في حين يعلم الجميع أنه لا يحكم حتى قصره الآن. بل حتى أن روسيا لا تُضَيِّعُ فرصةً لتأكيد حقيقة بشار "الأراجوز"، فيتم استدعاؤه بشكل مهين لمقابلة القيصر، فلاديمير بوتين، في موسكو، ثمّ تراه كالأبله يمثُل أمام وزير الدفاع الروسي على الأرض السورية، من دون أن يعلم أن قدميه وطأتاها. أما جيشه المهلهل، فأصبح يُقاد ويوجه من جنرالات إيرانيين، وعناصر من حزب الله، أيّ إهانةٍ تلك لسورية وجيشها!؟

أيضاً، لو كانت "لَوْ" تُصْلِحُ ما فَسَدَ، لكنَّا قلنا: لو أن المعارضة السورية سمعت نصائح الغيورين بأن لا تثق بالولايات المتحدة، وبأن لا تضع بيضها في سلتها، وبأن تتعلم من أخطاء منظمة التحرير الفلسطينية، لربما كان حالها اليوم أفضل. ولو أنها لم تُسلم خِطامَ ثورة شعبها لأطراف عربية هي نفسها قمعية، وتمنع شعوبها الحرية، لربما كانت حافظت على استقلاليةٍ أكبر، ولم يتحوّل كثير من فصائلها لوكلاء للاعبين خارجيين، لا يريدون خيراً بسورية ولا شعبها. ولو أنها أدركت أن تركيا محكومةٌ بسقوفٍ أميركية-أطلسية، وبأن قدرتها على نصرة الثورة محدودة، لربما كانت الخسائر اليوم أقل. ولو أن فصائل المعارضة السورية استوعبت، منذ البداية، أن شرعيتها لا تتأتّى إلا عبر بوابة الثورة الشعبية، لربما كانت نجحت في القتال صفاً واحداً، لكنها اختارت منطق النزاع البَيْنِيِّ، على أسسٍ فكرية وسياسية وتنظيمية ومناطقية وتمويلية، فكانت النتيجة أن انساحت تنظيمات متطرفة، مثل داعش، في فوضى سورية، فأصبحت نكبة الشعب السوري نكبات.

مع كل أسف، انتهت سورية التي كنَّا نعرفها، وهي حتى إن كتب لها النهوض مجدّداً، وهذا ما نتمناه، فلن يكون ذلك قبل عقود. كانت سورية، دوماً، محوراً عربياً مركزياً، اتفقنا مع سياسات أنظمتها الحاكمة أم لا. "الشَّامُ" تَخْتَزِنُ رمزيات كبرى، إنسانياً وإسلامياً وعروبياً. هي إحدى مهاد الحضارات القديمة، وعلى أرضها انصهرت دياناتٌ وعرقياتٌ وثقافاتٌ كثيرة. وكما العراق الذي أسقط المسلمون عبره إمبراطورية الفُرْسِ، خاض المسلمون على أرض سورية معارك فاصلة، أنهكت القطب الثاني لنظام إقليمي/ دولي قديم، بيزنطة، ما أسّس لانبعاث نظام إقليمي/ دولي جديد، كان مركزه يوماً دمشق. ومن "الشَّامِ"، انطلقت حركة التصدي للحملات الصليبية ودحرها، وبتعاونها ومصر، كُسِرَتْ العاصفة المغولية. أيضاً، كانت "الشَّامُ" حاضنةً مركزيةً للتأسيس للفكر "العروبي" والتصدّي للاستعمار الأجنبي. ومن دون مصر وسورية والعراق، تفقد الأمة العربية كثيراً من وزنها، ويختل توازنها، وهذا هو الواقع اليوم، بعد أن أُجْهِضَتْ مصر داخلياً، وَدُمِّرَ العراق أجنبياً، وَانْتُهِكَتْ سورية بصراعاتٍ بالوكالة. وإذا كان الشعار المعروف يقول إنه: لا حرب من دون مصر ولا سلام من دون سورية، فإن الحقيقة، أيضاً، تقول إن صراعاً مع إسرائيل من دون سورية يغدو بالضرورة خاسراً.

بسبب تلك الرَمْزِياتِ التي تَخْتَزِنُها سورية، يتم تدميرها اليوم، أو على الأقل تركها تَتَدَمَّر، والجُلُّ، إن لم يكن الكل، شريكٌ في تدميرها. فالإيرانيون لا يريدون سورية حرة ذات سيادة، ذلك أنها تنتقص من مشروعهم الطائفي التوسعي في الفضاء العربي. والإسرائيليون لا يريدون سورية قويةً ديمقراطيةً متماسكة، ذلك أنها تمثل نقطة ارتكاز لتهديدٍ وجودي لهم. والأتراك، وعلى الرغم من مآثرهم في دعم الشعب السوري ولاجئيه، غير أنهم لم يخفوا قلقهم يوماً من سورية قوية طامحة، ذلك أن لهم معها نزاعات حدودية. ومحور القمع العربي لا يريد أن تُحْكَمَ سورية بشرعيةٍ شعبية، ذلك أنها كمصر، بثقلها الثقافي ورمزيتها التاريخية، تمثل خطراً على نماذج تخلّف أنظمتهم. أما الأميركيون، فإن آخر ما يريدونه هو دولة عربية محورية، مجاورة لإسرائيل، تكون صاحبة قرار مستقل، ولا تقبل أن تكون كوكباً هامشياً في فلكها. في حين أن الروس لا يريدون أن يخسروا منفذهم الوحيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وقواعدهم العسكرية الوحيدة المتبقية في منطقة الشرق الأوسط. وكل الأطراف السابقة تتنافس على "الكعكة" السورية، المصبوغة بدماء شعبها.

باختصار، ما يجري في سورية اليوم لعبة شطرنج خبيثة، رقعتها جثة سورية نفسها، وَتُحَرِّكُ أصابع كثيرة بيادقها. المصيبة أن أغلب البيادق سورية، ببريئها ومجرمها. ونحن، وإن كنا نتمنى أن ينجح الشعب السوري في كسر المؤامرات الإقليمية والدولية على بلاده، وبأن تبقى سورية موحدةً متماسكةً تحت نظام ديمقراطي شرعي، غير أنه، حتى ذلك الحين، سنبكي كثيراً على الأطلال، خصوصاً، لا قدّر الله، إن قُسّمت سورية. وفوق ذلك، إن تناوشت أياد خارجية، بعض أطرافها.

٨ سبتمبر ٢٠١٦

٨ سبتمبر ٢٠١٦

يثير استهداف اجتماع يضم قادات الصف الأول في جبهة “فتح الشام”، من قبل الطيران الأمريكي المنضوي تحت مسمى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الحفيظة و يلقي بظلاله السوداء على المرحلة القادمة في سوريا، الاستهداف الذي سيقلب الموازين بما لا يدع مجال للشك.

تختلف النظرة إلى توقيت الاستهداف، بحسب الناظر إليه من جهة الدور الأمريكي و مدى التوافق مع روسيا، فمن يوقن أن أمريكا متفقة مع روسيا، يرى أن التوقيت، الذي جاء قبل ساعات قليلة من الاجتماع الأهم في سلسلة اللقاءات الأمريكية - الروسية ، و الذي سيجمع صقري السياسية جون كيري وسيرغي لافروف، يرى أنه الدفعة التي يحتاجها هذا الاجتماع ليصل إلى النجاح، بخلاف سابقيه ، فالطرفين يعولان على هذا الاجتماع كثيراً، و فتح المجال ليومين متواصلين من المناقشات، كي لا يكون هناك من باب للخروج إلا بالاتفاق الناجز و التام.

في حين يراه معتقدو الخلاف بين الأمريكيين و الروس ، إنها الضربة النهائية و المنهية لأي اتفاق مستقبلي بين الطرفين ، فالاستهداف سيقلب الموازين ، وهو بمثابة الفتيل الذي سيشعل المنطقة ، و يغلق الأبواب إلى غير رجعة أمام أي هدوء أو مجال لأي هدنة تحت أي نوع ، فعنصر الانتقام سيجعل من “جبهة فتح الشام” التي قررت الانفصال عن القاعدة و الركون و اختصار دورها على سوريا و مواجهة قوات الأسد و حلفاءه على اختلاف مشاربهم وأعلانهم، سيكون هو المفجر.

و لكن الأمر الذي يقض المضاجع و يجعل من قضية الخلاف الروسي - الأمريكي ، هي مجرد وهم ، و المتمثل بإصرار أمريكا على استهداف على اجتماع قياديين من هذا المستوى في ريف حلب ، و هو ذات المكان الذي يحوي مطلوب على قوائم الإرهاب “قاسم سليماني” ، و لم تقم بالاقتراب منه أو حتى إزعاج راحته على سرائر بنيت على أجساد السوريين.

و لا يمكن التخلي عن فكرة وجود عداوة متعمدة لدى الجميع ضد طموحات الشعب السوري ، إذ يواصلون تقطيع أوصال كل من يساعده أو يمد يد العون له ، تحت كافة المسميات و الشاملة للجميع ، و لم ينجو أي فصيل من هذا الهجوم سواء أكان من فصائل سورية خالصة كـ”أحرار الشام” أم “جيش الإسلام” أو غيرهما من الفصائل التي تؤمن بسوريا موحدة، ،متناسبة مع مطالب الشعب السوري.

و يبدو أن ملف حلب يأخذ جلّ اهتمام الفاعلين في الملف السوري ، إذ هي بيضة القبان ، ولا يمكن تناسي الدعم الأمريكي لروسيا و قوات الأسد و بقية المرتزقة المساندة إبان معارك ملحمة حلب الكبرى التي أدت لكسر الحصار عن المدينة ، من خلال غارات توصف بأنها قاسمة، و تسببت باستشهاد العشرات من الثوار على تخوم حلب ، الاستهداف الذي لم يضنيهم أو يبعدهم عن المعركة التي واصلوها حتى النجاح ، واليوم نشهد قتل كل من ساهم بها ، كي لا يفكر من جديد بذات الفعل ، الذي سيغير الموازين و يمزق الاتفاقات.

٧ سبتمبر ٢٠١٦

٧ سبتمبر ٢٠١٦

انتهى عهد باراك أوباما عملياً، وبدأ انتظار هيلاري كلينتون والرهان عليها. وبالنسبة إلى سورية، لم يعد يؤمل من الرئيس المغادر سوى أمر واحد: أن لا يرتكب هفوات يمكن أن تكبّل سياسات الرئيسة المقبلة وخياراتها. وليس مضموناً تماماً أن لا يرتكب أوباما (مع وزيره جون كيري) تنازلات مكلفة مستقبلياً لسورية وشعبها، بذريعة الحفاظ على التشاور والتعاون مع فلاديمير بوتين الذي لم يقدّم أي تنازل منذ صارت لديه قوات وطائرات على الأرض السورية وفي سمائها. فـ «الاتفاق» الذي اشتهر قبل إبرامه بأنه ثلاثي الأهداف (تنسيق مباشر في محاربة الإرهاب، هدنة شاملة، إعادة إطلاق المفاوضات السياسية) تحتاجه إدارة أوباما لضبط الوضع السوري الى حين تنصيب الإدارة الجديدة، فيما تحتاجه موسكو للتحكّم مسبقاً بإدارة كلينتون من دون أن تلتزم فعلاً عدم الاستمرار في تغيير الوقائع على الأرض أو ضمان مقوّمات الحد الأدنى للحل السياسي.

تبقى للطرفين مصلحة في «اتفاقٍ» ما حتى لو أبقيا على النقاط الخلافية من دون حلّ، وإذ سعى كل طرف الى حدٍّ أقصى من «المكاسب» فإن اختلاف منطلقاتهما يفرض دائماً منطقه طالما أن روسيا متحالفة مع النظام السوري وإيران، أما أميركا فلا تلتزم أي حليف أو صديق أو قضية، باستثناء العلاقة المريبة مع الفرع السوري لـ «بي كي كي» الذي مارس عداءً كاملاً للمعارضة السورية. ومع افتراض أن لدى واشنطن «مبادئ»، فإن تنازلاتها قوّت حجّة روسيا «البلامبادئ»، وبالتالي أضعفت شروطها للمرحلة المقبلة وما بعدها، وحتى ورقتها «القوية» (ضرب «داعش») انكشفت بفعل التدخل التركي في سورية بموافقة روسية وإيرانية. فالأتراك، وهم مشتبهون بدعم «داعش» في البدايات، اعتمدوا على قوات من «الجيش السوري الحرّ» لقتال هذا التنظيم، أما الأميركيون فرفضوا سابقاً دعم «الجيش الحرّ» لإسقاط نظام بشار الأسد مشرعين الأبواب لدخول «داعش» وانتشاره، وعندما فضّلوا لاحقاً دعم الأكراد بدلاً من «الجيش الحرّ» لقتال «داعش» كانوا يفتحون صراعاً آخر لا يقود الى تقسيم سورية فحسب بل تهدّد امتداداته بتشظّي جغرافية كل دول المنطقة.

وفق التعريف، يُعتبر أي اتفاق بين دولتين كبريين لمصلحتهما أولاً وأخيراً، مع احتمال أن تراعيا مصالح حلفاء آخرين يتكالبون مثلهما على تقاسم تلك الدولة المعنيّة المأزومة والمهدّدة بوجودها ومصير شعبها. وفي حال سورية، تبرز فوارق بين الدولتين: فروسيا (البلامبادئ) مثلاً تريد حماية تدخلها وعدم تعقيده ولذلك فهي لا تبدي استعداداً متهالكاً للتخلّي عن حلفائها الإيرانيين والأسديين بل تحاول زيادة عدد الحلفاء وهو ما يظهر في تقاربها مع تركيا ومنحها امتيازات لقاء تنازلات. أما أميركا (ذات «المبادئ»!) فلا تتوانى عن إشعار حلفائها بأنها غير معنية بهم أو بمصالحهم، وتريدهم جميعاً أدوات لديها بل إنها مضت بسياساتها الى حدّ استعداء تركيا والمجازفة بأمن السعودية وسائر دول الخليج. أكثر من ذلك، ذهبت أميركا في مساوماتها مع روسيا الى القبول اللاأخلاقي ببقاء الأسد ونظامه، كما جيّرت بعض مغازلتها ايران لمغازلة ميليشيات طائفية كالحوثيين في اليمن و «الحشد الشعبي» في العراق.

تبقى «الهدنة الشاملة» المحك الرئيسي للاتفاق الأميركي - الروسي المرتقب، وهذا رهان طموح جدّاً يعرف الجميع قياساً الى السوابق أن تصديقه صعبٌ مثل تطبيقه. ومن الواضح أنه يركّز على ترتيبات لوقف القتال في جبهة حلب التي غدت أخيراً عنوان الحسم العسكري بالنسبة الى النظام والإيرانيين، لكن الترتيبات لا تشمل جبهات الغوطة التي ستعتمد على الوقف الشامل للنار وبالتالي فهي ستكون تحت رحمة «الخروقات» التي يجيدها النظام وحلفاؤه. صحيح أن الصعوبة لا تعني الاستحالة، لكن احترام الهدنة سيعتمد الى حد كبير على روسيا، سواء بالتزامها الصارم أو بإلزام حليفيها التخلّي عن خططهما في شأن حلب خصوصاً بعدما استعادا وضعية محاصرتها، أو التوقف عن التهجير القسري في الغوطة وهو الأهم بالنسبة اليهما لمتابعة خطة التغيير الديموغرافي. إذا استطاع الروس ضبط الحليفين فهذا سيكون إنجازاً في حد ذاته لأن النظام، فضلاً عن إيران، يعتبران التوقف عن القتل نكسة تجنّباها طوال الأزمة.

مع افتراض أن روسيا مصممة هذه المرّة على احترام وقف النار، فلا شك أن التساؤل سيُطرح عما تحصل عليه في المقابل، ولا بدّ أن يكون ملموساً ليستحق تولّيها حراسة الهدنة. ولا يمكن الاعتقاد بأن روسيا ستقنع فقط بالتنازلات التي قدّمت في الجانب السياسي، أو بالتعاون الأميركي في محاربة «جبهة النصرة/ فتح الشام» التي لا تزال آلية تنفيذها نقطة غامضة نظراً الى صعوبة الفصل أو التمييز بين المعتدلين والمتطرّفين في المعارضة وإلى ازدياد التداخل بينهما أخيراً خلال القتال في حلب. ومهما بلغت دقّة الضربات الموجّهة الى «النصرة»، فإنها ستشوّش على أجواء الهدنة وربما تزعزع التزامها من جانب فصائل المعارضة التي لا تثق بأيٍّ من القوى الخارجية، ولا سيما الروس والإيرانيين. والمؤكّد أن الفصائل تنظر بارتياب الى المتغيّرات الإقليمية وتداعياتها الميدانية في الشمال، ولا تستبعد احتمالات السعي الى تصفيتها أو دفعها الى التقاتل في ما بينها تحت غطاء محاربة «النصرة».

ثمة حلقة أو أكثر مفقودة إذاً لضمان صلابة «الاتفاق» وكفاءة تنفيذه، رغم أن الأميركيين والروس يظهرون اقتناعاً ناجزاً بأن الهدنة ممر إلزامي الى الشق السياسي، بل يعزون تأخّره الى حرصهم على أن يكون جدّياً وقادراً على التمهيد لإطلاق «عملية سياسية»، علماً بأن التسريبات الأميركية ظلّت قليلة في ما يخص توافقات الحل السياسي. صحيح أن التجربة أثبتت أن لا مفاوضات ممكنة تحت القصف الوحشي وحصارات التجويع، لكنها دلّت أيضاً على أن روسيا كانت تلعب لعبة التصعيد متوقعة الحصول على استسلام المعارضة. فهل تغيّرت طباعها بعد عام على تدخّلها، وهل باتت تتمايز عن عقلية النظام والإيرانيين وميليشياتهم، أم أن بوتين اقتنع بأنه أخذ أقصى ما يستطيعه من أوباما وأصبح عليه الآن أن يتهيّأ للإدارة التالية في واشنطن بمقدار من المهادنة الآنية؟ كل ذلك يبقى قيد الاختبار، وما لا يُنسى أن موسكو لم تغيّر سياستها ولم تراجعها طوال الأعوام الخمسة، بل على العكس استطاعت أن تغيّر سياسات واشنطن وأنقرة والعديد من العواصم الأوروبية.

لعل المعارضة السورية مدركة ومتحسّبة لأن ثمن أي هدنة جدّية قد يكون حلّاً سياسياً مجحفاً وضغوطاً عليها وعلى الدول التي تدعمها كي لا تعرقله. فعلى رغم الدعاية الواسعة للاتفاق الأميركي - الروسي حتى قبل التوصّل اليه، والتطمينات في رسائل المبعوث الأميركي الخاص، يبقى أن روسيا تواظب على تجاهل المعارضة ولا تخاطبها إلا بالاشتراطات، ولا تزال تتبنّى صيغة حل هي نسخة طبق الأصل عما رسمه النظام. لكن تغيّر بعض المواقف من النظام ليس سبباً كافياً أو موجباً لأن تتخلّى المعارضة عن مطلبها الأساسي بأن تكون المرحلة الانتقالية من دون الأسد، فرحيله أساس لنجاح أي حل، وبقاؤه وصفة لفشل أي حل. وفي ورقة العمل التي أقرّتها المعارضة استعداداً للمفاوضات، كما في المداولات بين الأميركيين والروس، بات «المجلس العسكري» يحتل موقعاً مفتاحياً في أي مرحلة انتقالية. فالمعارضة تريد أن تشكله «هيئة الحكم الانتقالي» من «قوى الثورة وجيش النظام (ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء السوريين)»، وقد تطلب الأطراف الدولية أن يضمّ أيضاً ممثلين عن الأكراد. والأرجح أن يصار الى إرضاء المعارضة في تركيبة هذا المجلس إذا بقيت «الحكومة» بديلاً من «هيئة الحكم»... لكن المهم أن تكون الهدنة والمفاوضات بداية النهاية للأزمة والحرب، وهذا ما لا تؤكده مؤشرات ولا ضمانات حتى إشعار آخر.

٧ سبتمبر ٢٠١٦

٧ سبتمبر ٢٠١٦

تلعب ايران دوراً تعطيلياً كبيراً في التفاهمات الدولية التي تجري حالياً حول سوريا ، بين جميع الأطراف ولا سيما على الصعيد الأمريكي - الروسي ، الذي يبدو أنه وصل لطريق مسدود وسط اصرار ايراني على المضي قدماً في مشروعها الخاص، المبني على أسس طائفية وحقد حضاري يعود إلى ما يقارب ١٥٠٠ عام، و تشير مصادر مطلعة أن حلب لازالت هي كلمة السر الرئيسة في مفتاح الحل و تنفيذ التفاهمات، وفي نفس الوقت هي العقدة نتيجة التدا الجغرافية بين مناطق النفوذ.

و تقول مصادر مواكبة للتطورات في الملف السوري والمطلعة على مجريات والخطط المرسومة لسوريا، أن أول أسس الحل تعتمد على تثبيت نقاط نفوذ بين القوى على الأرض ، بحيث يُبنى على أساسها التشاركية في الحكم في المراحل القادمة التي تأتي ضمن اطار الحل السياسي.

ووفقاً للمصادر ، التي فضلت الابتعاد عن الأضواء وعدم ذكرها ، أن التقاسم “النفوذي” ينطوي على التجزءة في ادارة المناطق السورية ، بحيث يتم تطبيق وقف إطلاق النار بناء عليها ، وضمان عدم أي خرق لهذا الوقت، بعد حصر المجموعات “المرفوضة” دولياً داخل منطقة جغرافية معينة.

وفشلت المحادثات الأمريكية الروسية قبل يومين من الوصول إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تطبق في حلب ، تكون بمثابة تجربة يمكن تعميمها فيما بعد على المناطق السورية تباعاً ، وتبادل كل من روسيا الاتهامات حول الفشل ، و اليوم أكدت وزارة الخارجية الروسية وجود نية لعقد لقاء جديد ضمن سلسلة الطويلة من الاجتماعات بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأمريكا جون كيري ، لبحث المسألة السورية، و قد تكون خطوة للوصول إلى اتفاق لتجاوز الشوائك.

و تشرح المصادر المتابعة أن المناطق ستكون موزعة على ستة كاتونات ، الأول يمتد من غرب الفرات وصولاً إلى حلب وادلب ومدينة حماه وريفها الشرقي، الأمر الذي يجعل أن الطريق إلى حماه سالك دولياً ولا اعتراض عليه ، طالما أنه لن يكون هناك تمادي على الريف الغربي الذي ينطوي تحت سلطة الأسد.

و تتضمن المنطقة “النفوذية” الثانية من دمشق فالقلمون وصولاً إلى حمص و ريف حماه الغربي و بطبيعة الحال الساحل، ليمون تحت سيطرة الأسد أو البديل المناسب لحاضنته في حل تم اقرار رحيله بشكل قطعي.

فيما ستكون المنطقة الشمالية الشرقية من الحسكة و امتدادها حتى مشارف الرقة تحت سيطرة القوات الكردية ، كجائزة ترضية من جهة ، و صك ملكية لحقوق المشاركة مع بقية السوريين في الحكم ، وامتلاك الكلمة الفاعلة في سوريا المستقبلية ، فيما تبقى المنطقة الجنوبية بوضع ضبابي جداً ، و إن كان المصدر قد أكد أن الأمر شبه محسوم من قبل الاحتلال الاسرائيلي” بفرض منطقة عازلة في تلك المنطقة، و إن كان تأجيلها في الوقت الراهن بانتظار النتائج التي ستحصدها تركيا في الشمال.

و أكد المصدر أن ما ذكره لا يعد تقسيم و إنما عبارة عن توزيع النفوذ بين القوى ، الذي يمهد لتوزيع الأدوار السياسية و يسهل بالوصول إلى رضا الغالبية ، لافتاً أن غالبية المناطق ستحظى بالراحة والهدوء باستناء المنطقة السادسة ، والتي تشمل دير الزور والبوكمال والشريط الحدودي بين العراق وسوريا و كذلك الأردن ، حيث سيتم تجميع “المغضوب عليهم” وحصرهم في الصحراء في وضع مشابه لتنظيم الدولة في العراق ومنطقة الموصل على وجه لتحديد، اضافة لمنع أي تمدد لهم ، تمهيداً للتخلص منهم بعد أن تنهك قواهم.

و لكن المصدر أشار إلى أن هناك لاعب واحد في الفريق المشارك في سوريا ، لازال متمرداً و يسبب القلق ، من خلال دوره التخريبي ، اذ يؤكد المصد أن ايران هي الأكثر عناداً في الفريق ، اذ أنها تصر على تنفيذ مشروعها المزدوج و المتمثل بتنفيذ الهلال الشيعي ، اضافة لتدمير المنطقة بناء على حقد حضاري ، حيث تتهم ايران العرب بتدمير حضارتها “الفرس” قبل 1500 عام ، الأمر الذي لازال يؤرقها.

و يشير المصدر إلى وجود قلق اسرائيلي عميق من التقارب التركي - الايراني ، اذ تؤكد تركيا لاسرائيل أن التعاون بينها و بين ايراني مصلحي وقتي ، وكنوع من المجاراة ريثما يتم تحقيق المراد ، وهو ضمان المنطقة العازلة ، ومن ثم سيكون أمام اسرائيل المجال لتطبيق ذات الرؤية في الجنوب دون أي صدام مع أحد ، ولفت المصدر أن اسرائيل تتحضر للسيناريو الأسوء في حال “غدر” الأتراك بها ، من خلال عقد تحالفات مع الأردن تمكنها من عمل ما تطمح إليه.

و اعتبر المصدر أن حلب هي كلمة السر في الحل ، لافتاً إلى التعقيدات التي طرأت على المفاوضات الروسية، كان بسبب اعادة حصار حلب ، بالهجوم الكبير الذي شن “الراموسة” بمشاركة ايرانية غير مسبوقة بغية افشال الاتفاق الذي يقضي بافراغ حلب من النظام و منحها للمعارضة .

٦ سبتمبر ٢٠١٦

٦ سبتمبر ٢٠١٦

نحن موعودون بحل ما للحرب في سوريا، من التصريحات الصادرة من لقاءات قمة زعماء الدول العشرين.

المصطلح الجديد اسمه «حل للعنف» في سوريا، وهو ليس حلاً سياسيًا، ولا مصالحة بين القوى السورية، بل أسلوب علاج لتضميد أزمة تنزف بخطورة. الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتبر روسيا المفتاح والبقية لا قيمة لها، قال: «جمع كل القوى على الأرض في سوريا صعب، ولكن المحادثات مع الروس أساسية»، وإن الحل في محاصرة العنف!

حل للعنف.. كيف؟ هل يمكنهم مصادرة بنادق مئات آلاف من المسلحين؟ هل يمكن تسريح المقاتلين مثل الجيوش النظامية؟ هل الرئيس السوري مستعد لترك الحكم؟ ما هو هذا العنف؟ وكيف يعمل اليوم؟ وكيف يمكن وقفه؟ دون ترتيبات سياسية تجيب عن الأسئلة الصعبة لن يتوقف العنف، فقط لأنه اتفق مع الروس على ذلك.

لن يعترض أحد على وقف العنف إن كان ذلك يحقن دماء السوريين لا دماء قوات الأسد والإيرانيين والروس وحدهم، هذه اسمها استراحة من العنف، ولن تدوم طويلاً. فبوادر الحل، إن كان صحيحًا ما نسمع عنها، تقوم على الاعتراف بالأمر الواقع والاستسلام لحكم النظام الحالي، رغمًا عن خمس سنوات من القتل والتدمير والتهجير.

في المقابل، هل الشعور الحالي بالإحباط يعبر عن حقيقة ما يدور على الأرض؟ بأنه لم تبق هناك معارضة سورية مسلحة حقيقية، منذ أن تم تدجينها وإلحاقها بقوات الدول الرئيسية المقاتلة هناك. «الجيش الحر» استخدمه الأميركيون لضرب «داعش»، والأتراك يستخدمون «الجيش الحر» أيضًا لمقاتلة التنظيمات الكردية في الشمال. يقال: لم تعد هناك معارضة سورية مسلحة تقاتل عدوها الوحيد، أي قوات نظام الأسد وحلفاءه، وأن من يقاتل الأسد والإيرانيين ويسقط طائرات الروس هم مقاتلو الجماعات الإرهابية من «داعش» و«جبهة النصرة»، ومعظمهم غير سوريين، عرب وغربيون ومن أواسط آسيا.

هل هذا التوصيف يعبر عن الواقع على الأرض السورية؟

حال المقاومة السورية صعب، لكن لم يُقضَ عليها وليست مهزومة. عشرات الآلاف من السوريين اختاروا مواجهة قوات نظام الأسد والإيرانيين والروس، وما جلبوه معهم من ميليشيات، ولا يزالون يحاربون في مناطقهم دفاعًا عن قضيتهم وأهلهم. ولو لم يكونوا حقيقيين ويقاتلون لبسط النظام سلطته على معظم سوريا، فكل منسوبي التنظيمات الإرهابية من الأجانب يقدر عددهم بخمسة آلاف.

ورغم انتكاسات المقاومة السورية، سواء بسبب تراجع الدعم لها من قبل الدول الحليفة، وإغلاق الحدود في وجهها شمالاً وجنوبًا، لا تزال على الأرض تقاتل بشراسة. ولم يحقق النظام نجاحًا حتى مع الدعم الهائل من إيران وروسيا، والضغط الدولي والإقليمي على المعارضة.

الحرب لا تزال كبيرة ومنتشرة على معظم الأراضي السورية، ولا يبدو في الأفق سلام ولا هزيمة. وتباشير الحل الجديد الذي نسمعه فقط لأن واشنطن تريد إنهاء العنف دون حل المشكلة، مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمل. وبالنسبة للرئيس أوباما فهو يوشك على مغادرة الرئاسة بعد اثني عشر أسبوعًا، ويرغب في إنهاء العنف كيفما اتفق، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقٍ، وكذلك آية الله خامنئي في حكم إيران، يريدان حلاً واحدًا: إخضاع السوريين.

في قمة العشرين، في هانغتشو الصينية، يريدون حلاً، والذي يمكنهم الاتفاق عليه هو مقاتلة «داعش» وشقيقاته الإرهابية، ومنح تركيا أيضًا الحق ذاته، بمقاتلة التنظيمات الكردية المعادية لأنقرة، والتخلي عن المعارضة السورية دون تغيير في الموقف السياسي. الحل المطروح هروب من الواقع، يعطيهم الشعور بأن القضية السورية ستذبل تدريجيًا وتنتهي مع الوقت. ويعتقدون أن اختصار الأزمة في كلمة واحدة «العنف» يبسط المهمة على المتفاوضين، وستكون نتيجتها النهائية بفرض الأسد حاكمًا من جديد، رغم أنه قتل نصف مليون من مواطنيه في سوريا، وشرد 12 مليون إنسان في أنحاء العالم، ورغم أن الحل يمنح إيران الهلال الجغرافي العربي كاملاً، العراق وسوريا ولبنان!

٦ سبتمبر ٢٠١٦

٦ سبتمبر ٢٠١٦

قمة العشرين، أو اجتماع أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مهمة جداً ولا يجوز المزاح، وأنا لا أفعل عندما أقول إنني تابعت القمة وقد غلبتني كلمات من أغنية قديمة هي: كلٌ يغني على ليلاه، وأنا على ليلي أغني...

الرئيس الصيني زي جينبينغ أسمَعَ كل ضيف ما يحب.

الرئيس باراك اوباما في زيارته الأخيرة للشرق الأقصى رئيساً، وهو بعد الصين شارك في قمة شرق آسيا في لاوس. لا أعتقد بأنه نجح في تبديد قلق دول الشرق الأقصى من مواقف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الذي هدَّد بإلغاء تحالف بلاده مع اليابان وكوريا الجنوبية. بل ربما هو زاد القلق بحديثه عن إرهاب نووي محتمل يدمر العالم كما نعرفه.

مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل قالت إنها تريد من قمة العشرين أن تركز على اوكرانيا وسورية واللاجئين.

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قالت إن مستقبل بريطانيا واعد بعد الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبلادها مستعدة للاستمرار في دورها استضافة «البزنس». هي اتفقت مع أوباما على أهمية استمرار التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعات كثيرة، وهدفه طمأنة المستثمرين الى استقرار الأوضاع في مصر. تيريزا ماي تحدثت عن اليمن، وكان عليها أن تُحدِّث ايران.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طالب بحرب عالمية على الإرهاب، إلا أن ما يعتبره اردوغان إرهاباً لا يراه كثيرون مثله، فهو يحارب داعش يوماً ويهادنها يوماً آخر، ويحارب الأكراد في بلاده وسورية ويعتبرهم إرهابيين، وهذا موقف تعارضه دول كثيرة. وأنا أراهم طلاب حق وأدين إرهاب بعضهم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العلاقات مع الولايات المتحدة «جامدة» أو «مجمّدة»، وفي حين أن روسيا تتفاوض مع اميركا على مخرج في سورية، فإن الواقع أن روسيا تؤيد الرئيس بشّار الأسد وتعارض رحيله، وأن الولايات المتحدة تصرّ على أن يرحل.

العلاقات الروسية مع السعودية أفضل منها مع الولايات المتحدة، والرئيس بوتين امتدح كثيراً الأمير محمد بن سلمان وقال إنه أهل للثقة، ولي عهد ولي العهد السعودي قابل الجميع وكان حديثه سياسياً ثم اقتصادياً.

أقول مرة أخرى «كلٌ يغني على ليلاه»، ثم أعرض على القارئ بعض «الخلفية» لما جرى في الصين. اوباما وجينبينغ اتفقا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 على خفض ما تبثان من غاز الكربون، وبعد سنة اتفقت دول العالم في باريس على حماية الطقس بخفض ما يبث من غاز، والتحالف عبر الأطلسي الذي يضم 12 دولة قام في تشرين الأول (اكتوبر) 2005.

أبقى مع «الخلفية» فاتفاق باريس نصّ على أنه يصبح نافذاً إذا وقعته 50 دولة تبث مجتمعة 55 في المئة من أنواع الغاز حول العالم. الولايات المتحدة والصين وحدهما أكبر بلدين يبثان الكربون وغيره من أنواع الغاز التي تؤذي البشرية كلها، فهما تبثان 38 في المئة من كل الغاز حول العالم.

أفضل ما طلعت به قمة العشرين أن الولايات المتحدة والصين انضمتا الى اتفاق باريس وسلمتا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوراق دخولهما عضوية الاتفاق. هذا جميل، ولكن أعترف بأنني وُلِدتُ تساورني شكوك، فأنا لا أرى أن الولايات المتحدة أو الصين تريدان أن تغيّرا إنتاجهما الصناعي أو أنهما قادرتان على تغييره بما يكفي للهبوط ببث الغاز الى معدلات مقبولة.

الكلام جميل إلا أن التنفيذ صعب و»كلٌ يغني على ليلاه»، ويكفيني من قمة العشرين بدء حرب على الإرهاب من بلادنا حتى بلاد أعضاء القمة.