٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

رفضت تركيا التدخل في سوريا منذ بدء الحرب في سوريا، مفضلة بدلا من ذلك العمل من زوايا دبلوماسية أو دعم وكلاء لها على الأرض. لكن بعض القوى غير المرئية ما تزال تدفعها إلى التدخل هناك، مثلما فعلت تماما على مدى قرون قبل أن تنشأ تركيا، وحتى في وقت الصراع بين البيزنطيين والعثمانيين. ويبدو أن الأتراك لم يعد بإمكانهم أن يقاوموا، ذلك أن أمنهم يتطلب نهجا أكثر مباشرة.

المناطق الآمنة وفراغ السلطة

بدأت القوات التركية تحتشد على الحدود الجنوبية الغربية مع سوريا الأسبوع الماضي. وقد أرسلت ما يصل إلى 80 مركبة عسكرية، تضم عددا غير معروف من الدبابات وشاحنات المساعدات الطبية، إلى ولاية هاتاي التي تبعد حوالى 30 ميلا عن الحدود. وذُكر أن قافلة أخرى تتكون من عدد غير محدد من المركبات العسكرية أرسلت إلى منطقة أخرى في هاتاي، على بعد ميلين فقط من الحدود السورية، كما شوهدت مجموعة ثالثة من 20 مركبة عسكرية بالقرب من الحدود عند معبر باب الهوى في سوريا، على بعد حوالي 7 أميال من الريحانية.

قد تبدو هذه التحركات عديمة الضرر في حد ذاتها، فمن الطبيعي لتركيا أن تنقل الجنود والعتاد حول حدودها اعتمادا على المكان الذي تعتقد أن التهديدات قد تظهر فيه. ولكن السياق هو كل شيء، وسياق عمليات الانتشار تلك ليس اعتياديا. في 15 سبتمبر/ أيلول، وافقت تركيا وإيران وروسيا في أستانا على إنشاء منطقة آمنة في محافظة إدلب السورية، إلى الغرب من حلب. وذكرت الأنباء أن الدول الثلاث اتفقت على تقسيم المحافظة إلى ثلاث مناطق. وفي اليوم نفسه، أفادت صحيفة تركية مقربة من الحكومة أن 25 ألف جندي تركي يستعدون للانتشار في محافظة إدلب، بهدف السيطرة على منطقة تبلغ مساحتها نحو ألفي ميل (5 آلاف كيلومتر مربع) يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة.

حتى الآن، اختارت تركيا البقاء بعيدا عن المعركة في سوريا بقدر ما تستطيع. وكان الاستثناء الرئيس هو عملية درع الفرات التي استمرت من أغسطس/ آب 2016 إلى مارس/ آذار 2017. بيد أن نطاق هذا التوغل لم يكن كبيرا كما ذكرت وسائل الإعلام التركية، حيث إن درع الفرات كانت عملية محدودة دامت سبعة أشهر شارك فيها حوالي 8 آلاف جندي تركي، كان هدفهم الرئيس دعم عمليات الجيش السوري الحر لطرد مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) بعيدا الحدود التركية. (كان الهدف من ذلك هو إضعاف وحدات حماية الشعب الكردية، ولكن العملية لم تنتزع منها أي إقليم).

الوضع في شمال غرب سوريا أكثر تعقيدا، حيث يسيطر الأكراد السوريون على مدينة عفرين، وهو ما يغضب تركيا كثيرا، وتسيطر هيئة تحرير الشام (تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة سابقا) على مدينة إدلب التي استولت عليها مؤخرا من أحرار الشام المدعومة من تركيا، كما استولت على مناطق على الحدود التركية. تراجعت قوات المعارضين للأسد إلى بلدات إدلب بعد أن خسرت معركة حلب، ولم يتخل نظام الأسد عن طموحاته لاستعادة الأراضي.

إن وجود كثير من المجموعات المختلفة يعني أن هناك أيضا كثيرا من القوى الخارجية التي لها مصلحة فيما يحدث في شمال غرب سوريا: تدعم تركيا المتمردين المناهضين للأسد المحاصرين في محافظة إدلب، ولكن خطوط إمدادها ضعيفة في أحسن الظروف، بينما تدعم كل من روسيا وإيران نظام الأسد. وعلى الرغم من أن تركيا قد توصلت إلى تفاهم مع البلدين في هذه المسألة، فإن مصالح هذه الدول الثلاث في سوريا على المدى الطويل تختلف اختلافا كبيرا. لا ترغب تركيا في رؤية قوة مؤيدة لروسيا أو مؤيدة لإيران في المنطقة يمكن أن تهدد جنوب تركيا. ويشكل الأكراد السوريون مشاكل واضحة لتركيا، أما هيئة التحرير الشام، فعلى الرغم من أنها تراجعت عمدا في حين يركز العالم على داعش، فإن لديها خططا طويلة الأجل في العالم الإسلامي لا تتماشى مع تركيا.

هذا الوضع غير المستقر يتجه نحو فراغ السلطة، وإذا لم تملأ تركيا الفراغ، فإن آخرين سيقومون بذلك، ولا يعد أي من هذه الخيارات المحتملة خيارا جيدا لتركيا.

تركيا الكبرى

هذه المشكلة ليست مشكلة حديثة، فقد واجهت القوى السابقة في البوسفور التهديد من الجنوب، حيث بسط العثمانيون، والبيزنطيون من قبلهم، في مراحل مختلفة من تاريخهم، سيطرتهم على أجزاء من سوريا الحالية. حاولت الدولة العثمانية، في الواقع، الإبقاء على بعض ما أصبح جزءا من سورية الحالية داخل أراضيها. وكان من بين آخر أعمال البرلمان العثماني في عام 1920 تمرير الميثاق الوطني الذي كان من المفترض أن يحدد حدود تركيا المستقبلية. لم يحصل العثمانيون على ما أرادوا، إذ تركت الجمهورية التركية الجديدة أصغر مما كان العثمانيون يخططون له، وكانت إحدى المناطق الرئيسية التي فقدت فيها الجمهورية التركية أراضيها هي منطقة شمال غرب سوريا. وليس من قبيل الصدفة أن كثيرا من وسائل الإعلام التركية، وحتى الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه، أشاروا إلى "الميثاق الوطني" في السنوات الأخيرة.

من بين الأشياء الجديرة بالملاحظة في خريطة الميثاق الوطني الميزة الجغرافية التي تعطيها السيطرة على شمال غرب سوريا لتركيا. ووفقا للاتفاق الجديد مع روسيا وإيران فإن المنطقة التي تمت الموافقة على دخول تركيا إليها تشمل الأراضي الجبلية التي تسمح لتركيا بالسيطرة على الأراضي المرتفعة لرصد أي عدو يسعى إلى عبور الحدود. وفي الوقت نفسه تعد إدلب مهمة؛ لأنها تقع بالقرب من الممر الصغير بين جبال العلويين، والأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد، والسهول التي يهيمن عليها العرب السنة. وإن سيطرت تركيا على إدلب، فإنها تستطيع أن تتحكم في هذا الممر، فضلا عن السيطرة على الطريق السريع 60 الرابط بين حلب وإدلب، الذي يمكنها استخدامه لدعم وكلائها في الجوار. ومن شأن سيطرة تركيا على هذا الوادي في الجانب السوري أن يمكنها من الدفاع بسهولة عن الشريط الساحلي الجنوبي على الحدود الغربية لسوريا، كما أنه سيضع تركيا في وضع أفضل بكثير في المعارك القادمة على مستقبل سوريا.

تركيا لديها مصلحة في السيطرة على هذه الأراضي منذ انتزاعها من العثمانيين في عام 1923، وكانت تحتاج إلى القدرة والفرصة لتغيير الوضع، وقد صار كلاهما بيدها الآن. وكان هذا أمرا حتميا عندما أصبح من الواضح في عام 2011 أن الجمهورية السورية تتفسخ. لقد استمر القتال لبعض الوقت، وأضعفت الأطراف المعنية بعضها بعضا بحيث أتاحت لتركيا فرصة ومخاطر: فرصة لاستعادة نفوذها القديم في تلك المنطقة، وفي الأراضي التي يمكن أن تستخدمها منطقة عازلة ضد الأعداء المحتملين من الجنوب والشرق، ولكن الخطر هو أنه إذا لم تتحرك تركيا، فإن مثل هذا العدو سيظهر وسيسعى إلى تهديد حدودها الحالية.

لن يفعل الوكلاء شيئا لأمن تركيا الذي أصبح على المحك على المدى الطويل، بيد أنها تمتلك قدرات كافية للمهمة. ولذلك فعلى الرغم من رغبة الحكومة في أنقرة بعدم التدخل في سوريا، فإن تركيا تُسحب إلى هناك. وهذه ليست المرة الأولى، ولن تكون المرة الأخيرة. وهو تذكير بقوة تركيا، وكيف أن جغرافيتها تجعلها تحوز القيادة الإقليمية والمصداقية. إن جغرافية تركيا تذكر أيضا بضعفها، وكيف أنها لا تملك حقا خيارا في هذا الشأن. شمال غرب سوريا في انتظار من يسيطر عليه وتركيا لديها مقعد على الطاولة لاتخاذ القرار، ليس لأنها تريد ذلك، ولكن لأن عدم التدخل ليس خيارا.

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

في زحمة الاجتماعات والاقتراحات المقدمة حول سورية على هامش الجمعية العامة الـ٧٢ للأمم المتحدة، هناك الكلام الاستعراضي العلني المتفائل بالحل والانتخابات والمرحلة الانتقالية، وهناك الحديث والاقتراحات الأكثر واقعية خلف الكواليس، والتي بدأت تفترض وتُعد لسيناريو تقسيمي «ناعم» أي غير رسمي على الأرض يتعاطى مع وقائع الحرب.

في الحرب السورية، هناك انتصارات وتحولات مرحلية، ويقول ديبلوماسي عربي متابع الملف أن واقع هذه المرحلة هي «أن الأسد لم يفز إنما المعارضة خسرت على الأرض». ووفق ذلك، فإن الأطراف الأساسية في المجتمع الدولي بينها الولايات المتحدة وروسيا ودول إقليمية والمبعوث الأممي دي ميستورا بدأت تعد لمرحلة تعايش مع الأسد، ينتقل فيها التنافس على مصالح هذه الدول وأولوياتها داخل سورية من إخراج إيران إلى الإعداد لمرحلة ما بعد داعش، إلى توزيع حصص النفط والغاز وتقوية القوات الكردية، ومن ثم صوغ مرحلة سياسية على هذا الأساس.

المعارضة السورية الممثلة في الأمم المتحدة بمنسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، التقت بالجانب الفرنسي والأميركي والعربي في نيويورك، وطُلب منها ركوب القطار الجديد، أي التعاطي بإيجابية مع البنود المقترحة لمفاوضات جنيف، وإعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى قبل مفاوضات قد تحافظ على البنية الأمنية للنظام وتستوعب أطرافاً محسوبة على المعارضة وقريبة منها. ليس هناك مؤشر إلى أن هيئة التنسيق ستركب هذا القطار، والأرجح أنها ستنتظر في المحطة، وستتجاوب مع مطالب تأهيل صفوفها وما هو متوقع في مؤتمر الرياض.

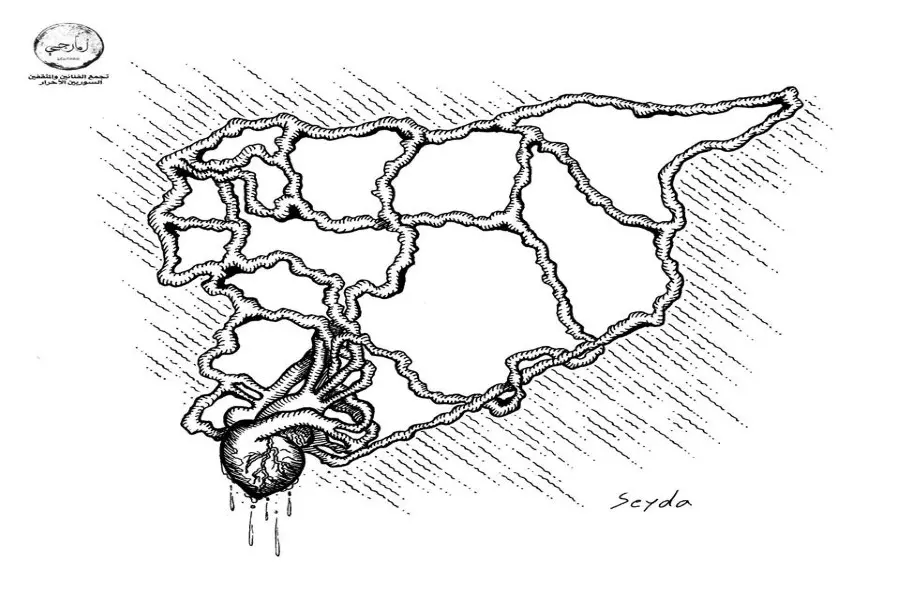

أما بالنسبة إلى المجتمع الدولي، فتصريحات دي ميستورا في لقاءات مغلقة تعبر أكثر من غيرها عن واقع الحرب. فالمبعوث، ووفق جهات ديبلوماسية عدة التقت به في نيويورك، قال حرفياً أنه يعتقد أن سورية تتجه نحو سيناريو «التقسيم الناعم». بل إن المبعوث قدم خرائط وبألوان واضحة تفصل على أرض الواقع مناطق النفوذ بين الشمال والجنوب، والمناطق المحررة من «داعش» وتلك التي تحت سيطرة النظام.

خرائط دي ميستورا تتماشى عملياً مع الواقع الميداني. ففي الجنوب هناك منطقة تهدئة بمظلة أميركية وروسية، وفي الشمال هناك حصص للأكراد، ولقوات موالية لتركيا ولجبهة فتح الشام في إدلب. أما المناطق المحررة من «داعش»، فيؤكد المبعوث الأميركي برت ماغورك أن قوات سورية الديموقراطية وليس النظام هي التي ستتولى حكمها، وأن المحادثات مع روسيا جارية حول عدم الاشتباك في تلك المناطق. أما قوات النظام والميليشيات المؤيدة له فهي على خط الساحل وفي دمشق وبقية المدن الأساسية من حلب إلى حمص.

هذا التوزيع قد لا يتغير وبسبب المعادلات والتوازن العسكري الموجود الذي يمنع أي طرف من بسط سلطته بالكامل على هذه المناطق، بالتالي يصبح أمراً واقعاً في أي محادثات سياسية ستبدأ من نقطة وقف القتال. فمصير الأسد لم يعد أولوية اليوم للولايات المتحدة إلا من نطاق إضعاف إيران ودفع الحل السياسي. وينتظر المراقبون استراتيجية دونالد ترامب نهاية الشهر حول إيران لمعرفة نوع الأدوات التي ستستخدمها واشنطن في الساحات الإقليمية ضد طهران. أما روسيا، فضمان نفوذها وتحصين أعمدة النظام الأمني في سورية كانت وتبقى الأهم لموسكو ومن مصلحتها الإسراع بحل سياسي يضمن المكاسب الحالية.

«التقسيم الناعم» المطبق على أرض الواقع وبمظلة دولية، هو تسليم بنتائج حرب الخاسر الأكبر فيها هو وحدة سورية وسيادتها. فتعدد القوى في الداخل وتنافس الخارج على الحصص وعقود إعادة الإعمار الذي يسابق المفاوضات السياسية، ستكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة وحافزاً أساسياً للجميع لإنهاء القتال.

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

هناك سوء فهم عميق، على ما يبدو بين الرئاستين في لبنان وسورية. فكلما أبدى رئيس الثانية ارتياحه لتخلصه من ملايين السوريين وتحويلهم لاجئين، جاء الرئيس اللبناني لينغص هذه الفرحة بالقول إن بلده يعمل على إعادة اللاجئين الى الأماكن التي أتوا منها.

بل إن العميد في الحرس الجمهوري السوري عصام زهر الدين أوضح أنه «لن يسامح الهاربين» ناصحاً بعدم عودتهم. وتراجع بعد ذلك عن هذا التهديد بقوله إن نظامه يعمل في ظل القانون، ولعل هذا يزيد من فداحة التهديد إذا أخذت في الاعتبار الطريقة التي يفهم بها زبانية بشار الأسد معنى القانون. المهم أن الرئيس اللبناني ميشال عون لم يبالِ بتصريح زهر الدين، كما كان قد تجاهل سعادة الأسد بـ «التجانس» الذي أضفاه على المجتمع السوري، وأعلن عون في الأمم المتحدة انه لن يقبل بتوطين أي لاجئ أو نازح في لبنان استناداً الى دستور هذا البلد الذي يمنع التوطين.

الأدهى أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى نظيره السوري وليد المعلم في الأمم المتحدة وهنأ باسيل المعلم بانتصارات الجيش السوري في مكافحته الإرهاب، وأكد تطوير مجالات التعاون كافة، من دون أن تأتي المعلومات الموزعة بعد الاجتماع على أي ذكر للاجئين السوريين الذين تلاحق أشباحهم الوزير اللبناني بحيث يُضمّن كل تصريحاته إشارات اليهم والى الأعباء التي يشكلونها على اقتصاد لبنان وأمنه. السؤال الذي لا مفر منه: أليس وزير الخارجية السوري هو الجهة الأجدى بالتوجه اليها لبحث مسألة اللاجئين، ما دام أن النظام الذي يمثله المعلم قد بات يسيطر على 85 في المئة من الأراضي السورية التي حلّ فيها الأمان على ما قال عون؟ لا جواب.

لم يترك بشار الأسد فرصة إلا وأعلن فيها رفضه عودة اللاجئين الى بلادهم. كذلك فعل معاونوه. في مقابلات صحافية وفي مؤتمر وزارة الخارجية وفي تصريح بعد أدائه صلاة العيد في مسجد مدينة داريا المدمرة، كرر الأسد مرات عدة أن اللاجئين لن يعودوا الى سورية التي أصبحت أكثر تجانساً، ولم يترك ذا سمع إلا وأسمعه انه لن يسمح بعودة من ترك سورية هرباً من قمعه أو من ممارسات «داعش» و «النصرة» الإرهابيين. لكنّ للرئيس عون رأياً آخر.

التطهير الطائفي الذي مارسته قوات الأسد والميليشيات ذات التمويل الإيراني المتحالفة معها، لم يأخذ موقف الحكومة اللبنانية في الاعتبار ولا هشاشة اللعبة الديموغرافية في لبنان. جاء التطهير الطائفي الذي تؤكده شهادات ووثائق دولية عديدة، وفق قرار استراتيجي بتعديل الميزان السكاني السوري بحيث تتغير مزاعم الأقليات والأكثريات وخطابها بتغير الحقائق المفروضة على أرض الواقع. وليس كشفاً كبيراً الحديث عن إصرار على تبديل بعض المعالم الأساسية في دمشق التي يبدو أن مصيرها قد حُسم لمصلحة بقائها عاصمة «سورية المفيدة» التي يحكمها الأسد.

عليه، يكون كلام عون والمواقف اللبنانية المعترضة في وسائل الإعلام على «خطر اللاجئين السوريين» يندرج ضمن تكتيكات السياسات المحلية المعدة للاستهلاك الداخلي ولا تمت الى حقيقة ما يُعد للمنطقة بصلة. التلويح بخطر طغيان المسلمين السنة على عديد السكان في لبنان ما زال لعبة مربحة لابتزاز المسيحيين وتأبيد التحاقهم بمن وضع استراتيجية التطهير الطائفي وتغيير الميزان الديموغرافي السوري، في المقام الأول.

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

تحولٌ لافتٌ في موقف المواطنين الروس من التدخل العسكري الروسي في سوريا عكسه استطلاع للرأي أجراه مؤخراً مركز "ليفادا" الروسي، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن نصف من شملهم عبروا عن رفضهم لاستمرار هذا التدخل، مقابل 30% فقط يؤيدون مواصلته.

مع ارتفاع نسبة المتخوفين من غرق روسيا في المستنقع السوري كما غرق الاتحاد السوفياتيفي المستنقع الأفغاني (32 %)، وعدم مقدرة نسبة وازنة على تحديد موقفها بدقة (21 %). وكشف الاستطلاع أيضاً أن 82% من الروس لا يتابعون عن كثب تطورات الحرب في سوريا، ونسبة مهمة من هؤلاء لا تتابعها البتة (26 %).

وهو ما يعد فشلاً ذريعاً للماكينة الإعلامية الروسية التي وظّفت كل إمكانياتها لتبرير ودعم التدخل العسكري في سوريا، والتسويق لانتصارات عسكرية سهلة تعطي موسكو مكاسب إستراتيجية كبيرة، من شأنها أن تعزز دور روسيا باعتبارها دولة كبرى وطرفا مقررا في النسق الدولي.

تحول مهم شعبيا

الصورة تتضح أكثر بالمقارنة مع نتائج استطلاع سابق أُجري في الفترة الممتدة من فبراير/شباط وحتى أبريل/نيسان 2017، وأظهرت نتائجه أن 87% من الروس يثقون في أن بوتين "سيقوم بخطوات صحيحة بكل ما يتعلق بالسياسة الخارجية".

كما أفاد بأن غالبية من شملهم الاستطلاع راضون عن التدخل العسكري في سوريا، ويعتقد 64% منهم أن "الهدف الأساسي لهذا التدخل يجب أن يكون القضاء على الجماعات الإرهابية"، بينما رأى 25% أن "هدف القوات الروسية في سوريا يجب أن يكون الحفاظ على سيطرة الرئيس بشار الأسد".

بتحليل نتائج الاستطلاعيْن المذكوريْن، يلاحَظ بروز تحوّل كبير في موقف الشارع الروسي من الحرب في سوريا، وهو يعود -في جزء منه- إلى مصداقية الجهة التي أجرت الاستطلاع وكيفية صياغة أسئلة الاستبيان، إلا أن الاستطلاع الثاني يؤكد ضمنياً ما انتهى إليه الاستطلاع الأول.

فالاستطلاع الثاني أقر بأن اهتمام المواطنين الروس ينصب -بشكل رئيسي- على الأوضاع الداخلية الروسية لا سيما الاقتصادية والمعيشية، بتأكيد غالبيتهم أن "الاقتصاد والفجوات الاجتماعية وغلاء الأسعار ما زالت حتى الآن هي المواضيع التي تقلق الروس".

وتكشف الأرقام أن 71% من المشاركين في الاستطلاع الثاني أشاروا إلى أن "قضية غلاء الأسعار ما زالت كبرى المسائل التي تشغل الروس"، وأن 54% منهم يعتقدون أن "نقص فرص العمل يعتبر مشكلة كبيرة"، وربما الأهم تأكيد 58% أن "الفساد بين السياسيين من أصعب المشاكل بروسيا"، و51% غير راضين عن تعامل بوتين مع الفساد، علماً بأن 62% كانوا راضين تماماً وفقاً لاستطلاع أُجري 2015.

ومن الجدير بالذكر، وعلى خلاف ما قد يعتقده البعض؛ أنه يلاحَظ -منذ سنوات- عدم اهتمام الشارع الروسي بالقضايا السياسية، الأمر الذي دفع معارضين روساً إلى اعتبار أن المجتمع المدني لم يتبلور بعد في روسيا.

وهذا يبيِّن جانباً مهماً من قدرة الرئيس بوتين على إبقاء قبضته الحديدية، رغم ولادة حركة احتجاجية غير مسبوقة في روسيا عام 2012 للمطالبة بالتغيير. غير أن عدم تبلور بنية المجتمع المدني في روسيا "سلاح ذو حدين"، إذ من الممكن جداً أن ينقلب على النظام السياسي الذي بناه بوتين وأرسى أركانه منذ عام 2000.

بوتين نفسه أقر بأن اهتمام المواطنين الروس ينصب على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأكد في برنامج "حوار مباشر مع بوتين" (15 يونيو/حزيران 2017) أن الاقتصاد الروسي لم يفلح في الخروج من طابعه الريعي، فما زال يعتمد على عوائد تصدير النفط والغاز، كما اعترف بوتين بارتفاع نسبة الفقراء في روسيا.

ويُذكر أن هيئة الإحصاء الروسية "روستات" كشفت -في بيانات نشرتها خلال يونيو/حزيران 2017- أن عدد الفقراء في روسيا بلغ 19.8 مليوناً عام 2016، مقارنة بـ19.5 مليوناً عام 2015، و16.5 مليوناً عام 2014.

وبالعودة إلى استطلاعات الرأي؛ فهل تكون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في روسيا "كعب أخيل" بوتين ونظامه السياسي، رغم أنه ضامن لنجاحه في الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار العام المقبل؟

بداية نهاية بوتين

يعكف فريق بوتين الاقتصادي على صياغة مشروع لإعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، سيكون بمثابة ركيزة لبرنامج عمل بوتين خلال ولايته الرئاسية الرابعة. ووفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية (في تقرير لها يوم 31 أغسطس/آب 2017) فإن "وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين يُعِدّ مشروع إصلاحات اقتصادية عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الربيع المقبل، ويتنافس في هذا المجال مع وزير المالية الأسبق ألكسي كودرين".

وجاء في تقرير وكالة "بلومبيرغ" -نقلاً عن مسؤولين روس- أن "أوريشكين الذي تولى وزارة التنمية الاقتصادية في أواخر عام 2016، بعد إقالة الوزير السابق ألكسي أوليوكايف المتهم في قضية فساد؛ تحوّل إلى شخصية مدللة وتتمتع بتأثير سياسي أكبر بالمقارنة مع أي من أسلافه".

وقد أثار هذا التقرير حفيظة الكرملينالذي رد الناطق باسمه ديميتري بيسكوف بغضب عليه، ووصفه بأنه "بهلوانيات إعلامية تصور أوريشكين بأنه الوريث لبوتين".

وامتعاض الكرملين من تقرير "بلومبيرغ" ليس سببه إشارته إلى مسألة خلافة بوتين، بل لأنه وضع أوريشكين على قائمة المرشحين لخلافة بوتين، وهو ما يُفهم منه نكوص السياسات الروسية نحو معالجة الأوضاع الداخلية الروسية، وفي مقدمتها بلا منازع الأوضاع الاقتصادية المعقدة والمتردية.

ويبدو جلياً أن الصورة القاتمة للاقتصاد الروسي -جنباً إلى جنب مع تآكل فاعلية البروباغندا بشأن الإنجازات العسكرية الروسية في سوريا، والحديث عن مكاسب إستراتيجية حققتها موسكو على الصعيد الدولي- تضغط بثقلها على الرئيس بوتين والدوائر المقربة منه، مما دفعه للقول بأنه من السابق لأوانه الإعلان عن قراره بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ربما يبدو طريفاً انشغال العديد من وسائل الإعلام الروسية بالحديث عن خليفة الرئيس بوتين في الوقت الذي لا يواجه فيه بوتين منافساً جدياً، لكن الحديث عن خلافته ينمّ عن مخاوف متعاظمة في الأوساط السياسية الروسية الحاكمة.

قد يكون صحيحاً أن فوز الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة مسلّم به، إلا أن هذا الفوز سيفتح الباب على مصراعيه لمعركة خلافته التي ستحدد مصير النظام القائم وتعيد قولبة السياسات الروسية، وبالطبع ستكون مسألة الحرب في سوريا والتدخل العسكري الروسي فيها، حاضرةً بقوة على أجندة التغيير المفترض في توجهات موسكو.

ومنذ اللحظة التي سيعلن فيها بوتين ترشحه لفترة رئاسية قادمة -وسيفعل ذلك قريباً- سيبدأ العد العكسي لنهاية حقبة بوتين، ونتائج استطلاع الرأي الأخير ستُؤخذ بعين الاعتبار بشكل أو آخر، فغالبية الروس لم يعودوا يتأثرون ببروباغندا الحرب في سوريا، ويريدون إنهاء التدخل العسكري الروسي فيها، وإعطاء الاهتمام لمعالجة الأوضاع الداخلية ومحاربة الفساد السياسي المستشري.

وعلى هذا يتوقف مستقبل روسيا، فإذا صدقت التوقعات باحتمال تولي وزير التنمية الاقتصادية الروسي الحالي ماكسيم أوريشكين منصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات، أو أنه سيكون رجل الظل في قيادة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ فإن ذلك سيرسم خطاً بيانياً للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه عملية التغيير اللازمة، والتي تعدّ في كل الأحوال لا غنى عنها.

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

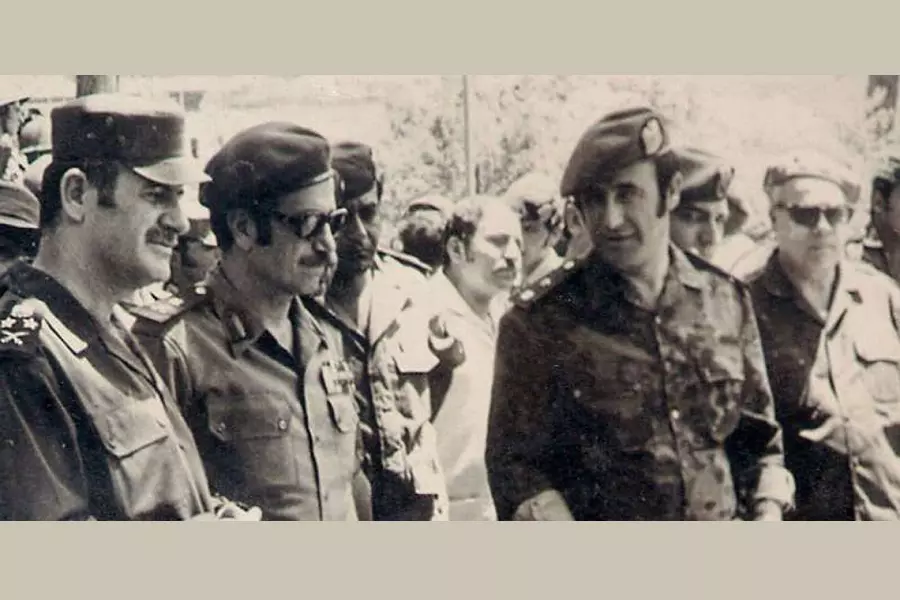

ذات يوم كان مصطفى طلاس ورفعت الأسد شابّين مناضلين، ثم ضابطين مناضلين، في «حزب البعث العربي الاشتراكي» في سوريا. وبالطبع كان معهما ثالث هو حافظ الأسد، شقيق رفعت الأكبر والصديق الحميم لمصطفى.

رفعت ومصطفى، وكذلك حافظ، كانوا يؤمنون بشعارات كالوحدة العربية والاشتراكية والعلمانية وتحرير فلسطين. وأغلب الظن أنهم يومذاك كانوا شباناً مندفعين وصادقين في ما يؤمنون به.

معاً شاركوا في عدد من الانقلابات العسكرية التي ظنوا أنها الطريق إلى تحقيق تلك الأهداف. معاً، ومع آخرين، نفذوا انقلاب 8 مارس (آذار) 1963 الذي أوصل حزبهم، حزب «البعث»، إلى السلطة. ومعاً قمعوا المحاولات الانقلابية المتكررة التي أرادت إطاحة «البعث» أو أراد «البعث» التخلص من شراكة أصحابها في السلطة. ومعاً انقلبوا في 23 فبراير 1966 ضد القيادة التقليدية لحزب «البعث» من أجل أن تستولي على الدولة رموزه العسكرية والجذرية. ومعاً عادوا وانقلبوا في 16 نوفمبر 1970 لكي يضعوا السلطة كلّها في يد حافظ الأسد وحده.

بعد ذاك تحول مصطفى طلاس ورفعت الأسد إلى حماية السلطة الجديدة، كلٌ منهما يحميها بطريقته. ولكن عصر البراءة الإيديولوجية والحزبية كان قد انتهى في 1970، حين باتا معنيين بالسلطة للسلطة، مع ما يرافق ذلك بالضرورة من مراكمة للثروة.

مصطفى طلاس، السُّني في نظام معظم رموزه علويون، عرف أن لطموحه حداً. أرضاه أن يصير وزيراً للدفاع، على طريقة الوزراء- الواجهة، وأن يتفرغ لأمور أخرى: الثراء ومصادقة الأثرياء وتأسيس الحظوة العائلية، فضلاً عن اهتمامات «ثقافية» تمتد من الورد والعطر إلى جورجينا رزق وملكات الجمال. لقد كان طلاس التعبير البليغ عن عطالة النظام ورثاثته.

رفعت الأسد كان شيئاً آخر. فهو، كعلويّ، عرف أن في وسعه المطالبة بحصة أكبر، والطموح لنيلها. غرف عناصره والمتحمسين له من طائفة المرشديّين، أكثر جماعات العلويين تشدداً، وأشرف على مذبحة مدينة حماة في 1982. بعد ذاك، حين مرض أخوه الأكبر حافظ، وجد أنه هو الأكثر استحقاقاً للسلطة والوراثة. طموحه هذا جعل العلاقة تنتهي على نحو سيّئ، إذ وُضع البلد على شفا مواجهة عسكرية مفتوحة. بعد ذاك رُفّع رفعت إلى «نائب لرئيس الجمهورية»، ولكنه عملياً أُبعد من السلطة ومن البلد ناقلاً معه الثروة التي جناها من عرق جبين الآخرين. وما بين فرنسا وإسبانيا خاض رفعت وأبناؤه في مشاريع كثيرة اختلط فيها البيزنس بالسياسة، والتجارة بالمافيا.

لقد كانت تكلفة مصطفى طلاس على السلطة تكلفة زهيدة، أما رفعت فكانت تكلفته عليها باهظة جداً. إنه لم يطالب بالوراثة فحسب، بل طالب أيضاً، ولو ضمناً، بتخلي النظام عن واجهته الإيديولوجية «البعثية» واعتماد الفجور الطائفي الصريح إيديولوجيةً له.

لقد نسي مصطفى ماضي البراءة واكتفى بهذا الحدّ، مكرّساً نفسه لمستقبل شخصي لا يذكّر به بتاتاً. أما رفعت فتذكّر جيداً زمن البراءة وأراد أن يكون صريحاً جداً في الانقلاب عليه وفي تكريس ذاك الانقلاب بديلاً لمستقبل الجميع.

لهذا رأينا مصطفى طلاس، في 2000، يلعب طائعاً دور عرّاب التوريث من حافظ إلى نجله بشار، فيما رأينا رفعت يلعب دور المعارض للنجل، بل المنافس له، على شرعية مزعومة، طائفية وعائلية.

والاثنان، على أي حال، يختصران سيرة الحزبية والعقائد وهشاشتها في بلدان كبلداننا لا تزال تتحكم بها عصبيات القرابة والطائفة التي لا تلبث أن تتحول، على أرض الواقع، عصبية مافياوية.

لقد قضى مصطفى طلاس قبل أشهر قليلة وقبل أيام قليلة تردّد خبر قد يكون إشاعة عن وفاة رفعت الأسد. وهذا الخبر- الإشاعة جدّد تركيز الضوء عليه. والاثنان لن يؤسف على رحيلهما، بعيداً عن بلدهما الذي لم يعد يعني لهما، أقله منذ 1970، سوى كونه مصدراً للجاه والثروة. الشيء الوحيد الذي يؤسف عليه أن الموت في حالتهما لم تسبقه محاكمة عادلة. هذا بعض ما يحزن في وضع سوريا اليوم.

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

نجح الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في الفترة الأخيرة، في إثارة غضب حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي؛ إذ نظم ترحيل المئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من سوريا ولبنان إلى الحدود بين سوريا والعراق، كجزء من صفقة، أثارت الكثير من التساؤلات حول «مصداقية» الحزب، وأسرع العبادي إلى وصفها بأنها «غير مقبولة»، خصوصاً أن المعارك مع «داعش» مستمرة في بلاده. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوض فيها نصر الله تحركات العبادي.

أما الآن، وفي حين أن الولايات المتحدة مشغولة بالتوتر المتزايد مع كوريا الشمالية، وأوروبا مشغولة بملاحقة إرهابيي «داعش» ودول الخليج تحاول درء الأخطار عنها، يشعر نصر الله بأن لبنان ساحته المفتوحة بعيداً عن أعين القوى العظمى، فهو بصدد تطبيق خطة جلب المئات من عناصر الميليشيات العراقية الشيعية إلى لبنان، الذين حسب القانون يخضعون لسلطة العبادي.

تشير الدلائل الأخيرة إلى أن عناصر الميليشيات العراقية بدأت تصل بالفعل إلى لبنان للتدريب في مخيمات «حزب الله»، في البقاع والجنوب، والخطة هي أن تستقر في البلد وتعمل في وحدات الحزب، على أساس دائم.

في العامين الماضيين خرجت تقارير إعلامية كثيرة عن مجموعات من المقاتلين الشيعة الذين يأتون إلى لبنان للتدريب من قبل الحزب وتحت رعاية «فيلق القدس» الإيراني الخاضع بدوره لـ«الحرس الثوري». وبعد التدريب كان يتم إرسال هذه المجموعات إلى مناطق المعارك في سوريا واليمن دون أن تبقى في لبنان. ويبدو الآن الخطة لعامي 2017 و2018 هي إدماج هؤلاء المقاتلين في وحدات «حزب الله» في لبنان، وعلى أساس دائم.

هذا التطور هو نتيجة 6 أشهر من الاجتماعات بين كبار مسؤولي «حزب الله»، وعلى رأسهم المسؤول عن فرع العراق في الحزب، وقادة «فيلق القدس» وقادة الميليشيات الشيعية العراقية. أوصل إلى هذا التعاون الثلاثي المعارك في سوريا التي عززت علاقات «حزب الله» أكثر مع «الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات الشيعية العراقية، بما في ذلك «كتائب أهل الحق» و«الحشد الشعبي».

بعض رجال الميليشيات الذين يأتون إلى لبنان ينتمون إلى «الحشد الشعبي»؛ مما يعني أنهم يشكلون قوة عسكرية رسمية تستجيب لرئيس الوزراء العراقي، على الرغم من أن نشاطها في لبنان يتناقض مع سياسة حكومة العبادي في بغداد.

بالطبع ليس العبادي وراء هذه الخطوة، بل إيران التي تمسك بقبضتها الحديدية كل الميليشيات الشيعية العراقية، بالإضافة إلى «المرتزقة» الأفغان والباكستانيين، وتقوم بنشرهم في ساحات معاركها في الدول العربية.

لا تستثني إيران وحدات «حزب الله» للقتال في سوريا منذ بداية عام 2012، وتشير التقديرات إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، وفي ذروة القتال، أرسل «حزب الله» نحو 6 آلاف من مقاتليه إلى المستنقع السوري، أي نحو الثلث من قواته القتالية. تكبّد الحزب ثمناً باهظاً؛ إذ فقد نحو 1500 مقاتل، وذكرت مصادر داخلية أن نحو ألف آخرين أصيبوا بجراح بالغة، ولن يكون بمقدورهم القتال من جديد، ومن المشكوك فيه أن يتمكنوا حتى من ممارسة حياتهم المدنية بشكل طبيعي. وعلاوة على العبء الذي يتحمله الحزب، فإن مشاركته المستمرة في القتال في سوريا تركت أثرها الاقتصادي السلبي عليه.

عندما بدأ يشترك في القتال في سوريا كان الحزب مرتاحاً مادياً، لكن الآثار المالية للضغط الإيراني عليه من أجل إرسال قوات إضافية لإنقاذ نظام بشار الأسد، أدت إلى إفراغ خزائنه تاركة الحزب يتطلع إلى مصادر تمويل أخرى!

لا يزال الأمين العام للحزب يدفع الثمن بشرياً واقتصادياً لحرب إيران في سوريا، لكنه كما يكرر يستطيع دائماً الاعتماد على راعيه الإيراني، وليس من لا شيء أعلن في خطاب ألقاه بمناسبة «يوم القدس» العالمي في يونيو (حزيران) الماضي، أنه في زمن الحرب فإن مئات الآلاف من المقاتلين الشيعة من جميع أنحاء العالم سيساعدون الحزب. كان يشير إلى وقوف إيران وراءه، وأنها على استعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل تشديد قبضتها على الشرق الأوسط، والوصول إلى البحر المتوسط.

إن وصول مقاتلين شيعة إلى لبنان سيكون نعمة ونقمة على السيد نصر الله، والحزب يعمل جاهداً على خطة تسويقية لانتشارهم؛ إذ لن يكون من السهل على الأمين العام التبرير لأنصاره، لماذا يرسل أبناءهم للقتال في سوريا في وقت يأتي بالآلاف من العراقيين للاستيطان في جنوب لبنان.

ذلك الخطاب، أثار موجة انتقادات من الحكومة اللبنانية، وتسبب في عاصفة شديدة من الرفض لدى اللبنانيين، وسط إحساس بأن المقاتلين الذين في لبنان سيبقون فيه. لكن سرعان ما عمد أعضاء «حزب الله» إلى تسكين المياه، شارحين بأن ما قاله يصب في الدعاية المعادية لإسرائيل. إلا أن الحقيقة هي أن نصر الله لا يوجه تهديدات فارغة، دائماً يجس النبض، ولا يتوقف، ويعتمد على أن الآخرين سيتوقفون وسيرضخون. وقد بدأ باتخاذ خطوات لتنفيذ خطته مما يقوض أكثر وأكثر السيادة اللبنانية. ووفقاً للتقديرات، فبعد وصول مئات المقاتلين إلى لبنان في موجة أولى، ستليها موجات بالآلاف. وللتأكد من جدية التهديد، لا يمكن إلا مراجعة ما حدث عندما تم تشديد الخناق على مصير النظام السوري؛ إذ ارتفع عدد المقاتلين الشيعة في سوريا إلى 12 ألفاً، لم يولد واحد منهم في البلاد التي كانوا يقاتلون من أجلها. وعندما سيأتي المقاتلون العراقيون إلى لبنان تحت رعاية «حزب الله»، من الذي سيمنعهم من استقدام زوجاتهم وأولادهم لاحقاً؟ وقد يتزوج بعضهم لبنانيات، إنما لن يحصل أولادهم على الجنسية اللبنانية، وفقاً للقانون المدني حتى الآن. هذا السيناريو يعني تدفق جالية شيعية كبيرة إلى لبنان، ليس لها حقوق فيه، وسيقع العبء على «حزب الله» الذي سيكون مسؤولاً عن احتياجات سكان شيعة آخرين. فالقليل الذي بقي في خزائنه فيما يستمر القتال في سوريا مع العقوبات الدولية المفروضة عليه، سيدفعه إلى اقتطاعه من الشيعة اللبنانيين المنتمين إليه والأكثر حاجة. لكن العبء الأثقل سيقع على لبنان واللبنانيين.

يعاني اللبنانيون منذ 70 عاماً مع وصول أول اللاجئين الفلسطينيين الذين تصاعدت أعدادهم على مر السنين، ليصلوا إلى نصف المليون، ولا يزالون يفتقرون إلى الوضع القانوني، ففتحوا مخيماتهم للإرهاب، وخطر مخيم «عين الحلوة» جاثم بكل ثقله الآن. ثم جاء أكثر من مليون ونصف المليون سوري سنّي، ويشكو اللبنانيون من العبء الاقتصادي الذي تسبب به هؤلاء الذين ينافسونهم على الوظائف، ويضخمون البطالة المحلية، ويخنقون أكثر البنى التحتية المهترئة في لبنان، ويهددون الاستقرار الأمني. ويأتي الآن «حزب الله»، وبسبب الأطماع الإيرانية، ليفرض على اللبنانيين التعامل مع مجموعات أخرى لهم ثقافة وعقلية مختلفة، وأمله في أن يتم استيعابهم. لكن من المؤكد أن السيد نصر الله يتذكر الأحداث التي وقعت عام 2010 أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء، في بلدة النبطية في الجنوب، والتي تضم الكثير من مراكز قياديي الحزب، فخلال مراسم عاشوراء اندلعت الاشتباكات بين الفصائل العراقية المتنافسة من «تيار الصدر» (يزور لبنان حالياً بحماية الحزب) التي جاءت للتدريب على القتال، وبين «تيار إياد علاوي» وكانوا يبحثون عن عمل وتصاعدت إلى حد اضطرت قوات الأمن اللبنانية إلى التدخل. ما هي الضمانات لاحقاً التي ستمنع وقوع اشتباكات شيعية عراقية وشيعية لبنانية؟

يتذمر اللبنانيون من أن بلادهم تمر بتغير تدريجي في طابعها. لم تعد للبنانيين، بل للفلسطينيين والسوريين وقريباً للعراقيين. إن وصول المقاتلين الشيعة العراقيين سيكون له من دون أدنى شك، آثار اقتصادية بعيدة المدى، والأخطر ستكون له تداعيات ديموغرافية كبيرة. يقول السيد نصر الله إنه ذهب إلى القتال في سوريا دفاعاً عن لبنان. هل الإتيان بشيعة من «الحشد الشعبي» العراقي إلى لبنان هو أيضاً للدفاع عن لبنان، أم نزولاً عند رغبة الأخطبوط الإيراني؟!

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

بعد هجمة إسرائيل الصاروخية على مصانع وصفت بأنها حساسة في سوريا وتدميرها قبل حوالي أسبوعين، وهو هجوم متكرر تحول إلى روتين على قوات النظام، دار حديث عن رد متوقع من النظام على العدوان، وهذا ما لم يصدقه سوى بعض الشبيحة والأغبياء، الذين ما زالوا يؤمنون بقدرة النظام على الرد على غير شعبه، حتى لو توفرت النية لذلك.

وبما أن الرد لم يأت كالعادة رغم الضربة المؤلمة، فقد سُرّب عوضا عنها نبأ جاء فيه أن روسيا هي التي طلبت من النظام عدم الرد، فلماذا يا ترى هذا الخبر وما الغاية من تسريبه؟ ببساطة، المقصود هو أن يفهم البلهاء أن النظام كان سيرد، ولكن حليفه الروسي، الأخ الكبير، هو الذي طلب عدم الرد لأسباب تكتيكية، وطبعا لا مزاح مع طلب روسي كهذا، والهدف حفظ ماء وجه النظام، فهو يتوهم أنه ما زال في وجهه ماء يجب عليه حفظه.

جاءت صفعة بيبي تلبية لساديته المفرطة، خصوصا وهو يخضع وزوجته لتحقيقات بالرشوة والفساد، وثانيا هو لم يطق رؤية النظام يعلن عن انتصارات وفتوحات جديدة على الأرض السورية، بدعم من قوى عالمية وإقليمية بما فيها إسرائيل نفسها، وهذا ما صرح به قائد أركان جيش الاحتلال الجنرال أيزنكوت، في لقاء أجرته معه صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشر يوم أمس الأربعاء، عشية رأس السنة العبرية، حيث قال إننا ساعدنا ونساعد في الحرب ضد «النصرة» و«داعش» بمعلومات مخابراتية قوية نقدمها للدول المحاربة على الأرض السورية، وعلى رأيه فإن قصة «داعش» طويلة ولم تنته بعد، هذا يعني أن نقل «داعش» محتمل من مكان إلى مكان لمواصلة تدمير المنطقة، وحيث ممكن ظهور براعم ثورة على الأنظمة، فما زال الكثير مما يمكن عمله بهذا المسخ الذي يسمى «داعش». هذا يعني أن التعاون الروسي الإسرائيلي في سوريا أكبر من أن تشوّشه غارة كهذه، ويعني أن لإسرائيل حقا مثل روسيا في «انتصارات» الأسد على الثورة التي سرقت، ثم على «داعش»، ومن هنا حقها بصفعه متى رأت أن مصلحتها تتطلب ذلك. صفعة إسرائيل للنظام جاءت لتذكره بفضلها ببقائه، ولتقول له إياك أن تنسى مهمتك في حفظ الهدوء على جبهة الجولان، ولهذا ساعدناك، وإياك أن تلعب بذيلك فإيران لن تحميك، ولا الـ«إس إس 300 و400» الروسية.

واضح وجود تفهم من قبل بوتين لهذا النوع من الهجمات، لأنها موجهة لما تعتقد إسرائيل أنها مصانع سلاح دمار شامل ممنوع أن يملكه غيرها في المنطقة، من حقها تدميره. كذلك لمنع تأسيس أي قاعدة إيرانية أو حزب لاتية قريبة من جبهة الجولان، على الأقل لمسافة أربعين كيلومترا قد تشكل تهديداً في يوم ما أو ورقة ضغط عليها، وهي تعمل بمنطق اقتلوا بعضكم بعضا وسنساعدكم على ذلك، ولكن إياكم والاقتراب من طرف إسرائيل. في هذه المعادلة ممكن فهم إرسال الطائرة المسيّرة التابعة لحزب الله من الأراضي السورية، وهي ليست المرة الأولى التي ترسل فيها بعد غارة إسرائيلية في العمق السوري، فهي تدخل هذه المرة أيضا في إطار حفظ ماء وجه النظام وحليفه حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وليس رداً حقيقيا موازيا أو يقترب من حجم الهجوم الإسرائيلي، الذي دمر مصانع وقتل جنوداً بمئات كيلو غرامات من المواد المتفجرة. الطائرة المسيّرة تقول للواهمين بأن النظام يقاوم، وها هو قد رد حسب قدرته وإمكاناته، ولكن يا لسوء الحظ فإسرائيل مسلحة بصواريخ باتريوت المتقدمة، فكشفتنا وأسقطتنا، والنكتة أن بعض الشبيحة يعتبرون هذا نصرا لأن ثمن الباتريوت أغلى بكثير من الطائرة البسيطة المسيرة، وكأن إسرائيل دفعت يوما ثمن هذه الصواريخ التي يدفع ثمنها نفط العرب بصورة غير مباشرة. هذه الطائرة قالت للقيادة العسكرية في إسرائيل… نحن غير راضين عن هذا الهجوم المحرج، ولكننا لا نسعى إلى التصعيد، إنه رد فقط لأجل حفظ ماء الوجه، كما ترون ونأمل تفهمكم.

هذا الضعف هو خزي وعار لمن يحارب شعبه سنين طويلة، ويبث انتصارات في الفضائيات، ويحتفي بقصفه للمدن والقرى السورية بصواريخ الجراد والمدفعية الثقيلة والطائرات الروسية، في وقت يجبن فيه عن رد حقيقي موجع على عدوان من يحتل أرضه منذ نصف قرن، علما أن القانون الدولي يسمح له بمحاولة استرداد أرضه بكل الوسائل، نعم فمن يحكم شعبه بالحديد والنار والكيمياء وبفزعة من القوى الأجنبية ومخابرات العالم سيبقى مكسر عصا وملطشة لمن يشاء، وكل حديثه عن الممانعة في وجه العدوان حتى لو قصد ذلك فعلا، يبقى رعدا بلا مطر لأنه عاجز أصلا. مقابل هذا العجز والتهالك نرى الفاشي نتنياهو يصول ويجول على منصة الأمم المتحدة، ويمثل دور عاشق الحرية والإنسانية، فيتحدث عن حق الشعبين السوري والإيراني بالحرية، وهو الذي يقود أشرس حملة لقمع الشعب الفلسطيني ومصادرة وطنه وهدم بيوته وتهجيره، بل يتهم العالم بالنفاق لأنه صمت وتواطأ مع جرائم الأسد، ويتهم اليونسكو بالعدوان على حق اليهود في الخليل بقبور أجدادهم وجداتهم، ثم يهدد إيران لأنها تسعى للتسلح النووي، في الوقت الذي تملك إسرائيل الفرن الذري الأقدم على صعيد العالم كله، والذي بات خطرا على الناس من اليهود والعرب في النقب والضفة الغربية والأردن، بسبب تعب المادة بعد حوالي ستة عقود من العمل المتواصل.

نعم هذه هي الحقيقة البســـيطة، من يقمع شعبه لا يستطيع أن يقاوم محتلا ولا أن يحرر وطنا، وأما حزب الله فلا أحد يستهتر بقوته وخبرته المتزايدة وسلاحه ومحاولات تطويره، ولكن أشك في أن الكثيرين من أبناء طائفته يتساءلون اليوم وسوف تزيد وترتفع أصواتهم، لماذا كل هذا الموت لشبابنا في سوريا؟ ولحساب من وماذا حققنا بهذا كأبناء طائفة ولبنانيين وكعرب ومسلمين وبشر؟

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

في حديث لشبكة «إيران بالعربي»، رجّح زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن «العراق قادر على تقريب العلاقة بين إيران والسعودية، باعتباره الحيز الجغرافي الوحيد الذي يربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمملكة العربية السعودية»، وأضاف أن «أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط هي إيران والسعودية وتركيا، ويمثل العراق المساحة التي تربط هذه الدول، لذا فهو المؤهل الوحيد للقيام بتقريب وجهات النظر بينهم».

كلام السيد الحكيم إشارة واضحة إلى أن هناك إرادة عراقية في استثمار موقعه الجغرافي لصالح مشروع الدولة، بعد أن بدأت طهران تواجه انسداداً في أفق مشروعها الجيوسياسي، يقابله تحول في المزاج العربي تجاه بغداد، شكلت الخطوات السعودية فيه نقله نوعية في العلاقات بين البلدين منذ 1991، والتي تزامنت مع مرحلة متغيرات داخلية أتاحت أمام المجتمع والدولة في العراق فرصة فعلية من أجل بلورة الشخصية الوطنية العراقية، وفي إعادة الربط بين ثابتين شكلا منذ أكثر من 5 قرون حيوية العراق ونكبته، باعتباره يملك استثناء يمكنه من الدمج بين الجيو - سياسي والجيو – ديني؛ خاصة أنهما يشكلان معاً هويته المركبة المحكومة بموقعه وجواره سياسياً، وبغناها الحضاري والديني اجتماعياً، ما يجعله حتماً يؤثر ويتأثر بمحيطه، والقلق من تأثيره أدى تاريخياً إلى قيام صراعات دموية من أجل الهيمنة عليه، حيث تَوَاجه العثمانيون والصفويون والقاجاريون لقرون، من أجل وضع اليد على الامتيازات الدينية والجغرافية التي تتمتع فيها بلاد ما بين النهرين.

تاريخياً تؤكد أغلب المصادر التاريخية أن فترة احتلال الشاه إسماعيل الصفوي للعراق التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 1508، حصل فيها تنكيل لكل فكر مناهض لحُكمه، وتم هدم بعض الأماكن السنية، ويشير المؤرخ الروسي نيكولاي إيفانوف في كتابه «الفتح العثماني للأقطار العربية 1516 – 1574» أن «بغداد وغيرها من المدن العراقية شهدت موجات من الفرس، وانتشرت فيها اللغة الفارسية، وأغدقت الهبات على الأماكن الشيعية، وحصلت قبائل القزل الباش المقاتلة على أفضل الأراضي والمراعي، وأصبح خاناتهم حكاماً من ذوي السلطة المطلقة في العراق»، وبعد قرون أدت تحولات ما بعد 2003 إلى عودة الهيمنة الإيرانية عليه، والتي طبقت حرفياً المنهجية الصفوية في العلاقة الاستتباعية مع العراق، فقد أصرت طهران على التعامل معه كبلد مبعثر، غارق في أزمة مستمرة بين المركز والأطراف، وكأنه عاجز عن إدارة نفسه، وذلك نتيجة قلقها الدائم من موقعه الجغرافي الذي شكل لها تاريخياً عقدة عثمانية فرضت شروطها على الصفويين الذين هزمهم الأتراك مرتين هناك، وعلى ورثتهم القاجاريين الذين اكتفوا بالدور الاجتماعي، بعدما اعترفت السلطنة العثمانية لهم بامتيازات دينية واجتماعية، مقابل احتفاظها بالسيطرة السياسية والعسكرية عليه، إلا أن العنجهية الإيرانية في محاولة الاستتباع الكامل للعراق لم تتعلم من دروس الماضي، عندما استفاد العثمانيون من اتباع حكام العراق في العهد الصفوي سياسة التطرف الديني وملاحقة الخصوم وإعدامهم لأسباب مذهبية وعرقية، إضافة إلى أعمال الابتزاز والفوضى التي مارستها قوات القزل باش ضد العراقيين، والتي أدت إلى تعاطف شعبي عام مع العثمانيين، وهو ما لا يختلف اليوم عن تصرفات بعض فصائل «الحشد الشعبي» المدعوم من طهران التي كانت أحد أسباب الترحيب الرسمي والشعبي في الانفتاح السعودي على العراق، من أجل تحقيق توازن مع النفوذ الإيراني المترهل، إضافة إلى تراكم الامتعاض من أداء الإيرانيين اللاغي للشخصية العراقية التي انفجرت حساسيتها وحساباتها، عندما حاولت طهران فرض اندماج كامل للعراق معها تحت غطاء التكامل، وتحويله من حيز جغرافي له هويته السياسية إلى امتداد لمشروعها الإمبراطوري، وتطلب ذلك تغيير الواقع الديني بشكل يتناسب مع الواقع الجغرافي الجديد، فضغطت طهران من أجل إنتاج مرجعية خاضعة لها خارج الإطار الكلاسيكي لمرجعية العراق النجفية، من أجل ضمان إمساكها بالمكان والإبقاء على ارتباطها الديني فيه، ولكن من منطلق استيلائي يضعه المفكر اللبناني الراحل السيد هاني فحص ضمن إطار بسط النفوذ، حيث يقول: «الإيراني استيلائي، لا يُحب أن يكون له دور، وإنما نفوذ. الدور يعني الشراكة، الدور يشترط الآخر، والنفوذ استتباع واستلحاق، زبائني ريعي يشتري الرقبة والقرار، يهمّه الوصول إلى هدفه، هو براغماتي جداً ومسكون بهاجس الإمبراطورية التي يريد استعادتها بمنطق القوة الفارسية أو الشيعية أو الإيرانية مقابل الكثرة العربية».

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧

يعد الدخول في الحرب أسهل بكثير من الخروج منها. وكثيرون ممن يقرّرون الدخول في الحروب، حركات أو دول، لا يضعون تصوراً واضحاً بشأن كيفية الخروج منها، ولا تشمل استراتيجياتهم الأولية استراتيجية للخروج. لذا تعد أعقد حلقات إنهاء الحروب هي مرحلة وصول أحد الأطراف، أو الأطراف جميعها، إلى مرحلة الرغبة في الخروج. وقد يساعد في وضع خطة الخروج شعور جميع الأطراف بالإنهاك اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً أو جميعها.

نجد اليوم في سورية أن جميع الفواعل الإقليمية والدولية تسعى إلى وضع استراتيجة للخروج. ومع تعدد الأسباب الدافعة لكل فاعل، سوف يعمل كل منها على تعظيم مكاسبه، وتقليل الخسائر أو تعويضها على أفضل تقدير. وقد تبدو الفصائل السورية أضعف هذه الفواعل، على الأقل نظرياً، لأن ثمة اتفاقيات بين اللاعبين الكبار دارت في الغرف المغلقة بعيداً عنهم. لكن، لا تزال هناك أوراق يمكن للفصائل استخدامها، أهمها وجودها داخل الأراضي السورية، وإن قلت المؤازرات المادية والعسكرية لدفعهم نحو قبول المتفق عليه. وفي كل الأحوال، سيكون قبول "المتفق عليه"، من دون إدراك ما تملكه الفصائل مجتمعة، وليس متفرقة، فشلا يضاف إلى فشلهم في الاستفادة من كل مساحات التحرّك التي كانت بين أيديهم في وقت سابق، بسبب ضعف الخيال السياسي، وإدراك الحال والمآل والرغبة في الرقص منفرداً!

جزء من المتفق عليه سيكون إرغامهم على قبول استراتيجية الخروج لكل اللاعبين، بما فيها هم وما يمتلكونه فعلياً على الأرض. لكن في المفاوضات، دائماً هناك مساحة لتغيير أبواب الخروج، إذا كان لديك إدراك لما يمكنك القيام به في الداخل ومدى الرغبة الملحة للآخرين في الخروج و"الآن".

على الأقل، لا تزال مدينة إدلب منطقة خالية من قوات الأسد ومنطقة وجود للفصائل. وعلى الرغم من سيطرة هيئة تحرير الشام على مناطق استراتيجية فيها، لا يزال لباقي الفصائل مساحات للفعل، بما فيها المساحات التي تسيطر عليها الهيئة. إدخال إدلب في التفاوض على استراتيجة الخروج مع الأطراف الإقليمية والدولية يعني فقدان الفصائل إمكانية العمل في المستقبل، بشكل مستقل. حتى مع وجود هيئة تحرير الشام فيها، لا يمكن أن يحدّد طريقة التعامل معها أطراف إقليمية، بل لا بد أن يكون أمراً داخلياً تقوم به الفصائل مجتمعة، باستخدام الإمكانات الإقليمية، وليس العكس، والحديث حول الخوف عليها من مصير الرّقة، أو الموصل، هو علامة على وقوع المفاوض فريسةً لتهديدات المفاوضين الآخرين، من دون إدراك لعجزهم عن القيام بذلك الآن.

بشأن هيئة تحرير الشام، فإنها تشكلت من مكونات متناقضة، جمعتها الرغبة في السيطرة والمكانة، وليس الأيديولوجيا في المقام الأول. فإن جاز الحديث عن أن مكون جبهة النصرة ينتمي إلى الأيديولوجيا القاعدية، على الرغم من ضرورة الحذر هنا من التعميم، فلا يمكن أن نرى فصيل نور الدين زنكي قاعديا ولا جيش الأحرار الذي انفصل عن حركة أحرار الشام، وهذا يصح أيضاً على معظم مكونات الهيئة. لذا شهدنا مع بروز اختلاف حقيقي في الأهداف خروجا، في وقت مهم، لحركة نور الدين زنكي في يوليو/ تموز الماضي، بذريعة "بغي" الهيئة على حركة الأحرار، على الرغم من أن الهيئة بغت على فصائل أخرى في وقت سابق، ولم يعترض زنكي على ذلك، أيضاً، مع خروج التسريبات الصوتية لبعض قيادات الهيئة بشأن رؤيتهم لأدوار المرجعيات الدينية "الشرعيين" عندهم أدت إلى تصدّعٍ لا يزال مستمراً في الأعمدة الرئيسية لتنظيم الهيئة وصورتها، وأصبح لمن يريد الخروج مسوغ ديني يمكن تفهمه. وهذا يعني أن التنظيم يحتاج استراتيجة للخروج، يمكن أن يصممها من في داخله أو يساعد في تصميمها القريبون منه، أو الفصائل المقبولة شرعاً في الفضاء الجهادي في إدلب بشكل خاص، وفي سورية عموما.

لكن الواقع يخبرنا أن أبو محمد الجولاني، القائد العسكري للتنظيم، وصانع القرار الفعلي له، لن يقوم بهذه الخطوة. وتخبرنا الدراسات التي أجريت على قيادات المليشيات أن القيادات لا يمكنها أن تقبل بحل تنظيماتها، على الرغم من وجود المعطيات الواقعية التي تدفع إلى ذلك، خصوصا إذا كانت لهذه التنظيمات موارد اقتصادية، توفر لهم رفاهة أو/ ومكانة بشكل أو بآخر. هنا يتبني قائد المليشيا "الكل أو لا شيء"، أو بمعنى آخر "الكل أو الهاوية"، وتتحول هذه من كونها فكرة إلى استراتيجية سيُعمل على تحقيقها، حيث يتماهي في شخصه مع التنظيم، وسيرى أن انتهاء التنظيم يعني انتهاءه شخصياً.

في السياق نفسه، يجد المحلل لشخصية الجولاني، المتخيلة والحقيقية، أن هذا الرجل من هذا النوع، فانتماؤه للفكر القاعدي يجعله يرى أنه "الحق"، أو على الأقل يمتلك "الحق"، وبالتالي "الأفضل"، وليس "من بين الأفضل" لقيادة المشهد برمته. وحتى مع تحركّاته "البراغماتية"، المتأخرة والفاقدة للفاعلية، من الانفصال عن القاعدة ل "سرينة" جبهة النصرة في "فتح الشام"، ثم في كيان "هيئة تحرير الشام"، كان يرى بأفضليته قائدا للجميع، وبالتالي كان تفكيكه فصائل، والقضاء على أخرى، حتى أن وصوله إلى قرب الإجهاز على الحركة المنافسة له (أحرار الشام) كان بدافع رؤيته لذاته وتنظيمه بأنه الأكثر جدارة لقيادة المرحلة.

هذا يعني ضرورة فصل باب خروج التنظيم عن الذي يمكن التفكير به للجولاني نفسه، فكما أن من أهم عقد الصراع في سورية هو "مصير حافظ الأسد"، حيث يعد موته أو الاتفاق على وضع له سيحل عقدا كثيرة أيضاً. ولكن بشكل أقل تعقيداً حل "مصير الجولاني" سيساعد في حلحلة الوضع. لكن يمكن فصله عن التنظيم.

وهذا ما تخبرنا به دراسات السلام والنزاعات بشأن أن المشكلات التي تبدو معقدة لا بد من استخدام مقاربات متعددة لفك التعقيدات. إذن، لدينا مستويان لا بد من التعامل معهما بشكل منفصل، الجولاني وأعضاء التنظيم، حيث من الممكن فتح باب الخروج لهم من خلال التعامل مع الشبكات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية المنخرطين فيها، والتي توجد في أعلى سلم أولوياتهم، عندما يفكرون في مستقبلهم خارج التنظيم الذي وفرها لهم، في سياق تمثل فيه هذه الشبكات، وما توفره من امتيازات مجال للأمان و"الاستقرار"، ولو الجزئي والمؤقت.

وبالنسبة للأيدولوجيا، أعتقد أن التسريبات ستساهم في نشر "الشك" في طهارة الأيدولوجيا المكونة للتنظيم وقدسيتها، أو على الأقل ملاءمة هذه "النسخة" من السلفية الجهادية لأرض الشام، وسيكون على الفصائل التي لا تزال تحمل شرعية في المجال العام الجهادي (مثل حركة أحرار الشام) دوراً كبيراً في ملء الفراغ وتوفير بديل فكريا متماسك. هذا لا يغني عن ضرورة إعادة التأهيل لكثيرين خارجين بانكسار وشعور بالإكراه. وسيتطلب الأمر جهداً كبيرِاً لإعادة إدماج هؤلاء في حركات أخرى، أو وضع سياسات للتعامل مع وجودهم من دون إدماج! ولكن، بالطبع سيمثلون مع أولئك المنتمين سابقاً لتنظيم الدولة الإسلامية، والفارّين من الرّقة، تحدياً حقيقياً لاستقرار إدلب والمناطق المحرّرة بشكل عام لا يمكن الاستخفاف به.

وتعد الفئة المتوقع ممانعتها أي استراتيجية للخروج لهيئة تحرير الشام، بل للحرب في سورية، في المجال الجهادي، هي فئة المهاجرين، وبشكل أكثر تحديداً المهاجرين من مصر وتونس والمغرب، فلدى هؤلاء مرارتهم المركبة، والمرتبطة بفشل التغيير في بلادهم، وخروجهم منها واستحالة وجود خيارات للعودة إليها، في ظل أنظمة قمعية، كما أن التفكيك الناعم للهيئة من خلال خروج مكوناتها الصلبة، مثل حركة نور الدين زنكي، ثم جيش أحرار الشام، ثم الانشقاقات الفردية والجماعية والفصائلية التي قد تؤدي إلى التحلل الناعم لمكون جبهة النصرة يعني أولا ضياع المشروع الجهادي المكتمل "المتمركز في مخيالهم". ويعني ثانياً تحولهم إلى حلقات هشّة داخل المجتمع الذي يُعاد إعماره. ومع ذلك، يمكن استيعاب جنود المهاجرين داخل المجتمع، والعمل على إزالة الصور المشوهة حولهم، خصوصا لأولئك الذين لم ينخرطوا في عمليات "بغي" أو قتل للسكان المحليين.

وسيتمثل التحدي الأكبر في الأفراد الذين تولوا مناصب أمنية وعسكرية ودينية داخل الهيئة، باعتبارهم "حرّاس المعبد". لذا سيكون مهما تطوير سياسة مناسبة للتعامل معهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع، أو فتح ممرات آمنة لهم للخروج من سورية إلى مناطق أخرى: إما دول تقبل استقبالهم وإعادة تأهيلهم، ثم إدماجهم في مجتمعاتها، أو مناطق توتر ونزاع مثل أفغانستان والآن بورما.

وقد دلت مبادرة إنشاء جيش جامع للفصائل، وقبول ما يقارب من أربعين فصيلا لها، على أن كثيرا من أوراق اللعبة الحاسمة لا يزال في يد السوريين، إن أدركوا إمكاناتهم بشكل جماعي، ووضعوا استراتيجات للتعامل مع الفواعل الإقليمية التي تريد الخروج من "الورطة" السورية، فجولات التفاوض لم تنته بعد، ولا يمكن اعتبارها نهائية. وبالتالي، سيكون مهما تعزيز المكاسب، واختيار أبواب الخروج بما يتناسب مع السوريين، أصحاب القضية العادلة، أنفسهم بواقعية وليس بانبطاح.

٢١ سبتمبر ٢٠١٧

٢١ سبتمبر ٢٠١٧

اللافت أن أكثر من طرف بات معنياً بترحيل عناصره في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبات الأمر مكشوفاً ربما "أكثر من اللزوم". بعضهم بـ "السرّ"، لكنه منقول بالصور، وبعض بالعلن. انتهت مهمة "داعش" لدى بعضهم، وكان يجب نقلها من مكان إلى مكان بات بحاجة إليها لدى آخرين. كشفت الحالة الأخيرة أدوار كل من حزب الله والنظام السوري، وأوضحت طبيعة علاقة كل منهما بداعش. وتعلقت هذه الحالة كذلك بنقل جبهة النصرة ومركزتها في إدلب، حيث سيكون الأمر المطروح الآن "محاربة" جبهة النصرة لإخراجها منها.

لنعد إلى البداية، فقد أظهرت معركة الموصل كل الأمور التي كانت مغطاة قبلئذ. جرى ترويج خروج قوافل "داعش" من الفلوجة، بعد أن تدمّرت أقسام مهمة فيها. وأشير إلى فتح الطريق لها لكي "تغور" في الصحراء، طبعاً من دون أن يلحظ الطيران الأميركي، بكل تطوره التكنولوجي، خروج طابور طويل من مسلحي "داعش"، وحين افتُضح الأمر جرى الحديث "الإعلامي" عن قصف الموكب. في الموصل التي كانت آخر أهم معاقل "داعش"، خيضت حرب استمرت ما يقارب السنة، انحصرت الحرب، في نهايتها، في الموصل القديمة التي تعرضت لقصف الطيران والقصف المدفعي بوحشية، الأمر الذي أدّى إلى حدوث دمار كبير، ومن ثم "انتصر" الجيش العراقي والتحالف الغربي في "دحر داعش". وعلى الرغم من الحديث عن وجود آلاف الدواعش فيها، لم يُعتقل سوى عدد محدود، ولم يُقتل سوى عدد محدود، بالتالي طُرح السؤال: أين تبخّر هؤلاء؟ بعدئذ، ظهر كيف أن طائرات الهيليوكوبتر الأميركية نقلت مئات الدواعش، ربما آلاف، إلى المركز الذي انطلقوا منه. ربما في استراحة محارب إلى حين تحديد الوجهة الجديدة لهم.

ولأن القرار هو بـ "إنهاء" داعش، "تصفيتها"، بات واضحاً أن وضعها في العراق على وشك النهاية، بدأت معركة الرّقة، وتحرّر جزء كبير منها (والتحرير هنا يعني التدمير أيضا)، لكننا لم نجد داعشياً واحداً اعتقل، ولا ظهرت جثثٌ لآلاف كان يقال إنها موجودة في المدينة، وأشير إلى أن التحالف ترك لهؤلاء ممرّا لكي ينتقلوا إلى دير الزور. لكن طائرات أميركية شوهدت، أخيرا، تهبط في محيط دير الزور، وتنقل قادة في "داعش"، وربما عناصر كثيرة كذلك. حيث ظهر واضحاً أن توافقاً أميركياً روسياً قد تبلور، يقوم على أن تقوم القوات الروسية وقوات إيران بـ "مهمة تحرير" دير الزور، على الرغم من كل الحديث الذي كان يقال عن سعي أميركي لـ "تحريرها"، وربما يكون الدور الأميركي محدّداً في "تحرير" طرفها الشرقي، حيث عمل على إشراك كتائب من "الجيش الحر" موجودة في التنف في المعركة، مع قوات أخرى موجودة في الشدادي، حيث تقيم قاعدة لها.

بمعنى أن أميركا تعمل الآن على سحب عناصر "الشركة الأمنية الخاصة" التي تقود الدواعش، وتترك هؤلاء الذين التحقوا تحت أوهام الدين، أو "المساندة" أو غيرها، لكي يلقوا مصيرهم. لقد أنجزت هذه الشركة مهمتها بنجاح، وتغادر لكي تستعد لتكليف جديد في بلد آخر. ولا شك في أن كل الدول التي أرسلت دواعشها أخذت تسحبهم الآن، حيث "انتهت المهمة"، بعد أن شارفت الأمور على توافقٍ يتعلق بترتيب الوضع الإقليمي.

اللافت أكثر ما فعله حزب الله. لقد نقل النظام السوري منذ مدة عناصر من جبهة النصرة من مناطق درعا، بعد أن هربت إلى حواجزه، ووضعها في إدلب. ثم عمل على نقل عناصر "داعش" الموجودين في مخيم اليرموك والحجر الأسود إلى الرّقة، وكذلك نقل عناصر جبهة النصرة الموجودين في المخيم إلى إدلب، لكن الصفقة فشلت بعد تهديد جيش الإسلام بمنع مرورهم إلى هناك. وجرى نقل عناصر لجبهة النصرة من أكثر من مكان إلى إدلب. وآخرها ما قام به حزب الله بنقل هؤلاء (مع فرض انتقال آلاف اللاجئين السوريين) إلى إدلب، بعد معركةٍ برّرت صفقة كانت مقرّرة قبل "هجوم" الحزب على جبهة النصرة. هذا "الهجوم" الذي قطع الطريق على الجيش اللبناني، بعد أن قرّرت الحكومة مهاجمته جبهة النصرة، ليضمن ترحيلهم بدل قتلهم أو اعتقالهم. لكن الجيش قرَّر محاربة "داعش"، ويبدو أن حزب الله لم يستطع ذلك بعد أن استبق الحرب ضد "النصرة". لهذا تدخل من الطرف السوري تحت حجة محاربة "داعش"، وحين سيطر الجيش على أكثر من 80% من الجرود، كما صرّحت قيادة الجيش، وكان مستمراً في التقدم، تدخل الحزب بحجة معرفة مصير الجنود الذين قتلتهم "داعش" لوقف إطلاق النار، وإنجاز صفقة أنتجت استلام رفات الجنود، وإطلاق عناصر "داعش" بنقلهم إلى دير الزور كما يقال، على الرغم من أن القوات الروسية وقوات حزب الله تتقدم لفك الحصار عن المدينة. ولكن المطلوب نقلهم الى البوكمال، المنطقة التي كان يجب تعزيزها بعناصر من "داعش"، لأن التحالف الدولي مع بعض الكتائب التي تتعاون معه كان معدّاً لها التقدم من التنف إلى دير الزور لـ "تحريرها" من داعش (مع تقدم آخر من منطقة الشدادي، حيث توجد قاعدة أميركية). بالتالي، كان يجب منع ذلك، لأن "الحرب ضد داعش" في دير الزور يجب أن تكون لروسيا والنظام بعناصر حزب الله وإيران والمليشيا الطائفية العراقية.

لا يُراد هنا الإشارة إلى طبيعة "داعش" في البادية السورية وفي دير الزور (أشير في السطور السابقة إلى أن أميركا سحبت عناصرها)، لكن هذا الاستحواذ على "معركة" دير الزور فرض تعزيز وضع "داعش" في البوكمال. هذه داعش حزب الله التي بقي منها أعداد في بعلبك (حسب فداء عيتاني في مقال له)، ومن بينهم أمير في "داعش" كان يرسل المفخّخات إلى الضاحية الجنوبية. بمعنى أن مهمة داعش انتهت في جرود عرسال، كما انتهت مهمة جبهة النصرة، ويجب أن يعود كل منها إلى المنطقة التي تخدم استراتيجية النظام وحزب الله. وما قام به الطيران الأميركي هو "وقف تقدم قافلة داعش"، لكي يقول للنظام وحزب الله إنه يفهم ما يفعلون، لا لكي يدمّر القافلة، حيث سمح بقوافل كثيرة لداعش أن تتنقل في كل هذه الصحراء.

باختصار، أميركا ترحّل "جماعتها"، وحزب الله والنظام يعيدان ترتيب تموضع "داعش" وجبهة النصرة، تمهيداً لـ "معركة الحسم". حيث تُفشل خطة أميركا بإشراك كتائب مسلحة في معركة دير الزور، وربما قصر المعركة عليهما، وتصبح إدلب الرقة الجديدة التي تحتاج حربا من أجل "تحريرها". لهذه الأسباب، نقل حزب الله الدواعش، وقبلهم "النصرة"، لكن ما جرى أظهر أن التنظيمين مسيطر عليهما من النظام وحزب الله، كما كانت تسيطر أميركا على أجزاء كبيرة من "داعش"، وربما من جبهة النصرة، وكذلك دول أخرى، مثل إيران وتركيا، وأدوار لدول في الخليج.

٢١ سبتمبر ٢٠١٧

٢١ سبتمبر ٢٠١٧

إن توجه الأكراد نحو الانفصال وإنشاء دولة قومية لهم، هو نتيجة محتمة لسياسات الحكام العرب الاستبدادية القائمة طوال العقود الماضية على القومية العربية في كل شيء. حتى في غرف النوم، إذ تعرض الأكراد فيها لسياسات طمس الهوية وتعريب لغتهم ومعالم هويتهم وصولا إلى أسماء أطفالهم.

فكردستان العراق صبر كثير على الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين الذي سقاهم الكيماوي علقما. وحتى اليوم لم تتصالح المكونات العربية داخل العراق الفوضوي السائر في نهج الاقتتال الداخلي الطائفي والمذهبي. في ظل تسلط دولة عرقية جديدة هي إيران على مصانع صناعة القرار العراقي في بغداد لصالح فئة دون أخرى. لذا بات من الضروري أن تستقل كردستان لتشق طريقها نحو الدولة الكاملة الأركان، كما يقول أبناءها.

أما أكراد سورية الذين سنحت الفرصة لسحب غطاء الانفصال من تحت أقدامهم في موقعة شهيرة رفض فيها المكون العربي المناهض للنظام شطب كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية، وإعادتها بلفظها إلى ما قبل الحكم القومي والبعثي، أي سورية الخمسينيات، يقومون اليوم بعمليات تطهير دموي وعرقي شمالي سورية بدعم أمريكي، تمهيدا لاستئصال أجزاء واسعة منه ونزعه من محيطها بدعوة مظلومية ذاق ويلاتها قبلهم العرب السوريون.

القومجيون الأكراد هنا وهناك لا يختلفون بشيء عن القوميين العرب، فهؤلاء أي الانفصاليون الأكراد كما يحلو للكثيرين تسميتهم استغلوا الفوضى العارمة واضطهاد جيرانهم العرب من قبل حكومات تتغنى بالعربية، لينهشوا أي الأكراد جسد الدولة الوطنية القائمة على التعددية التي سعى الكثيرون لبنائها بدمائهم، تماما كما فعل أولئك أي القوميون العرب بهم قبل عقود، يوم جلدوهم بسياط سايكس بيكو فأدموا حضارتهم وحطموا شعائرها.

أكراد إيران الفارسية بثوب شيعي، وبيدها العراق، وأكراد سورية الممزقة اليوم بالحرب الطائفية وبظهرهم أمريكا التي ما زالت تحلب شعوب المنطقة في الخليج وبلاد الشام، تمكنوا من إعادة ضعضعت ملف أكراد تركيا المستكين مؤقتا، بفعل إعادة معالم هويتهم في ظل حكم العدالة والتنمية الذي يقدس الدولة القائمة على القومية التركية المتعددة المذاهب والأطراف، دولة ضاقت بها أمريكا والغرب بعد النجاح الكبير الذي حققته على الصعيد الداخلي والخارجي، لذا لا مانع من تحريك حلم الدولة الكردية في عقول الأكراد فيها لكبح جماحها.

المؤكد أن مثلث الموت الكردي في العراق وإيران وتركيا وسورية سيعيد رسم معالم خارطة المنطقة في ظل الانقسام العربي والرفض الإقليمي والتعنت الكردي، وتداخل مصالح الدول الكبرى فيها، ورغبتهم إبقاءها تحت وصايتهم حتى لو اضطرهم الأمر إعلان مقتل سايكس بيكو في الشرق الأوسط كله.

أما عن فرحة الاحتلال الإسرائيلي باستفتاء كوردستان العراق ورفع أعلامهم فيها، فهذا أمر على الرغم من إيلامه، إلا أنه لا ينبغي أن يثير حفيظة الشعوب العربية كثيرا، لأن معظم حكام دولهم بايعت إسرائيل علنا وسرا بالعصا والجزرة على السمع والطاعة.

أخيرا عند حديثنا عن الدولة الكردية كعرب لا بد لنا أن نجد المبررات للشعب الكردي الذي يقاد اليوم بدعاية لها أصولها، تماما كما سيقت الشعوب العربية يوما بالدعاية والقوة نحو القومية العربية يوما.

٢١ سبتمبر ٢٠١٧

٢١ سبتمبر ٢٠١٧

لدى الحديث عن انكفاء تنظيم «داعش» الإرهابي وهزيمته، في العراق وسورية خصوصاً، يتكرر قول رائج عن أن هذه الهزيمة هي هزيمة عسكرية فقط، ولذا فإنّ «داعشَ» آخرَ سيخلُف «داعش» الحالي. ويحاجج هذا القول، عن حق، بأن البيئة التي أنتجت «داعش» لا تزال رابضة ولمّا تتفكك، وأنه لا بديل عادلاً أو ديموقراطياً حلّ بدلاً من التنظيم، فـ «المنتصرون» مستبدون ودمويون وطائفيون، كما أنه لا ثقافة دينية عفية وعقلانية وإنسانية جديدة تولّدتْ من التجربة المُرّة التي صاحبتْ صعود التنظيم وتمدده وانحساره، ومن الطبيعي أن لا يكون «منتصرون» تلك صفتهم قادرين على خلق هذه الثقافة، فضلاً عن أن الطرف غير المنتصر في هذه المعارك غير مؤهل لهذه المهمة، لأنه يقدّم الطبيعة التي يتوافر عليها «المنتصر» ذريعةً لعدم الاعتراف بالهزيمة، والإصرار، تالياً، على إنتاج جولة جديدة من سردية المظلومية كقنطرة للمواجهة السالبة، وفي ذلك إغراقٌ في التفسير الخاطئ للهزيمة، وتعطيلٌ لمبدأ السببية في تحليل الأحداث والوقائع. عند هذا الحدّ قد يجوز الاستنتاج بأن الذي هُزم ليس «السُنّة» في العراق وسورية ولبنان، وإنما الهزيمة هي هزيمة الدولة الوطنية وأيّ مشروع على صلةٍ بالوطنية الجامعة والمواطنة المتساوية والدولة العاقلة.

واستناداً إلى مضمون الفهم السابق قد تبدو مقولة إن «داعش» آخر سيخلف «داعش» الحالي مقولةً إشكالية لثلاثة أسباب:

أولها، أنها تهجس، من حيث تقصد أو لا تقصد، بوعي تشاؤمي ينطوي على ما يُشتمّ منه عدم ثقة بالشعوب العربية على تعلّم الدروس، وبأنها أسيرة تكرار الأخطاء مرة تلو أخرى.

وثانيها، أن تلك المقولة تخدم التيارات الإسلاموية، الجهادية وغيرها، ممن تُؤسس مقولاتها على الجزم بأنه لا خلاص سيأتي ما دامت أنها مستهدَفة ومحارَبة من قبل الخصوم والأعداء، «القريبين والبعيدين». وتصريف ذلك استمرار سردية المظلومية- الضحية، التي من مقوماتها أن هذه التيارات هي المستقبل الذي لا بدّ من أن ينبلج يوماً ما، «ليعود الحق إلى نصابه»!

وثالثها، مستنداً إلى السببين السابقين، يتمثل في أن القول إنّ تطرفاً دموياً آخر آتٍ قولٌ (على رغم واقعيته الجارحة) لا يُلقي بالاً لعذابات الشعوب جرّاء هذا التطرف، وبأنّ عذاباتها ستكون مضاعفةً حين تلجأ إلى احتضان التطرف لمواجهة ظلم الأنظمة والعالم.

هي دعوة للمراجعات ومحاولة تعلّم الدروس، وعليه، فإنّ الأجدى أنْ تتمحور المعالجة على تأكيد أنه لا منتصرون ما دامت الوطنية الجامعة الحُرّة هشّة ومريضة في دول الصراع، وهي وصلتْ إلى هذا الحدّ بفعل الاستبداد والتطرف، وأنه لا بدّ من الاعتراف بأن الأخيرين لا يزالان عنيدين للغاية في واقعنا العربي، ما يفيد بأن التضحيات الباهظة لم تكن في الاتجاه الصحيح الكافي لهزيمتهما، فـ «المهمة لم تُنجز»، أيْ أنّ ثمة قَدَراً أجمل... في انتظار من ينجح في ذلك.