٤ يونيو ٢٠١٦

٤ يونيو ٢٠١٦

تسيير المعارك في سوريا وفق مخطط أمريكي – روسي مدروس بمقادير و اتجاهات معينة تفضي إلى خروج الطرفين منتصرين في لغة المصالح و النتائج، بمساعدة "عميلة أم غبية" من داعش التي تحولت لمبضع جراح يشق بالجسد المراد سرقة أعضاءه، أما بقية اللاعبون في الشأن السوري ليس لهم سوى متابعة ما يحدث دون الحق حتى في السؤال عن المآل.

قوات الأسد، المدعومة من روسيا تسليحياً و جوياً و ميدانياً، ظهرت في المعركة التي أطلقتها أمس الأول بلباس جديد و سلاح حديث ، وقالت أنها أنهت كامل المناطق في ريف حماه ، و باتت اليوم داخل المناطق الإدارية لمحافظة الرقة، و لم يعد يفصلها عن مطار "الطبقة" ذو التاريخ الأليم للنظام، إلا عشرات قليلة من الكيلومترات، و حققت ذلك بسرعة فائقة دون أي خسارة ولا حتى جريح بحادث غير قتالي كـ"حادث سير" أو "نزلة برد"، و حرفياً السير داخل مناطق "الخلافة" بلا أي "خلاف".

في الطرف المقابل قوات سوريا الديمقراطية ، المدعومة من أمريكيا تسليحياً و جوياً و ميدانياً، تسير باتجاه منبج بخطى واثقة بعد أن أشاحت بنظرها عن الرقة تاركة الأمر لقوات حليفة بالتوجه، و لم يعد هناك مساحات كبيرة بينها و بين "منبج" إلا كيلومترات ٧ فقط، وهي الأخرى تقول أن لا خسائر تعرضت لها و هي مستمرة في السير الهانئ، حتى اغلاق كامل الحدود مع تركيا.

بين هذا و ذلك نجد تنظيم الدولة يضرب بكل ما أوتي من قوة و جبروت "استشهاديين – انغماسين – خلايا نائمة – حصار خانق"، مدينة مارع و تركت الجميع يستبيح بأرض خلافتها، و هي تقوم بفعل آخر مهامها في المنطقة، ألا وهي كسر المعقل الأخير للثوار، و اتاحة المجال للميليشيات الكردية اختراقه، ففي الواضع الراهن، لا يمكا للأكراد مهاجمة مارع، فكلا الطرفين يتلقيان الدعم من ذات المصدر "التحالف" وبالتالي اقتتالهما مرفوض، الأمر الذي يتطلب تدخل "اليد القذرة" لكسر هذا المانع و فتح المجال أمام "الاباحة".

فيما تقف تركيا عاجزة متقهقرة أمام الاتفاق الروسي – الأمريكي، بدأت بعمليات التراجعات فلا منطقة آمنة ممكنة و لا خوف من عبور الفرات وحتى تشكيل فيدرالية كردية، أما السعودية فقد رأت التركيز و العودة على ذي البدأ القضية "الفلسطينية" واحلال السلام الضائع منذ عام ١٩٤٨.

٢ يونيو ٢٠١٦

٢ يونيو ٢٠١٦

بعد مئة عام و عام توصل البرلمان الألماني بعد جهود مضنية و مرهقة إلى اعتبار ما حدث للأرمن على يد تركيا بأنه "إبادة جماعية"، في خطوة إنسانية كاملة الرقي و التحضر لحدث لازال الصراع التاريخي حوله دائراً ، فيما لم يجد ذات البرلمان في ما يحدث في سوريا أي معنى أو صفة جرمية، فـ"الفاعل" شريك مستقبلي مهم و "المفعول به" هم من الدين المشكلة و الطائفة الأقل أهمية من أن تُذكر أو يُفعل لأجلها شيء.

ووجدت ألمانيا توجيه صفعة إلى من كان من المفترض أن يكون حليفاً لها "تركيا"، وقررت التعامي عن "ايران" و أفعالها الغائرة في الاجرام بحق الشعوب المسلمة العربية عموماً و بحق شعبنا السوري على مدى السنوات الخمس الماضية، فإيران اليوم هي الشريكة المتوقعة للأوربيين لمواجهة "الإرهاب" المفتعل.

حلف استطاع أن يحكم الخناق على القرار و يمهد لإصداره، يتألف من كتلة يسيطر عليها المسيحيين، الذين يملكون من التشدد ما يجعل داعش في غياهب النسيان، ووجدوا في الأرمن المسيحيين إنهم أبيدوا و تعرضوا لمذبحة، فيما السوريون لا يعنون لهم شيء، و يعتبرون أن قبولهم كلاجئين هو فضل و ليس واجب أو كنتيجة لتصرفاتهم و سكوتهم عن جرائم الأسد ، الأمر الذي يصل لحد الاشتراك معه، سيما مع التأكيدات على التواصل الذي حدث مع المخابرات التابعة للنظام بحجة مكافحة الإرهاب شكلاً، و رسالة واضحة للدعم له ، و دعمهم في الاستمرار في الحكم و خنق و قتل الشعب السوري.

ما حدث عام ١٩١٥، و تضارب التعداد حوله ، أقل مما حدث بسوريا بكثير رقمياً و إنسانياً و ديمغرافياً، و لازال مستمراً، ورغم ذلك لم يهم البرلمان الألماني لينبس ببنت شفةٍ حوله، أو حتى إدانة التدخل الايراني و ميليشياته، فالأمر هنا -كما أسلفت- يتعلق بمصالح مستقبلية مع إيران بعد الاتفاق النووي ، وتعلقه بمقتل و تشريد و تدمير طائفة بأسرها، ليست ذات قيمة عند من يشابها من عرب و مسلمين و لن يكونوا ذات أهمية للأوربيين.

والغريب أن الجميع يعرف ما يحدث في غوائر التاريخ و كل شيء يصدر عن المقاتلين ضد الأسد، إلا أنهم يجدون أنفسهم أغبياء و جهلة بكل ما يفعله الأسد و حلفاءه، و للتذكير البسيط أن مجزرة إدلب الأخيرة التي راح ضحيتها خمسون شهيداً و مئات الجرحى، لم يجد الغربيون و الأمريكيون تأكيداً لها من أصلها و إنما هي عبارة عن تقارير مجهولة، فيما اختطاف الآشوريون و الايزيديون و كذلك العلويون، هي تقارير حقيقية تامة و دامغة و لامجال للشك فيها... !؟.

١ يونيو ٢٠١٦

١ يونيو ٢٠١٦

بعد أن خف الدخان المنبعث من المعارك التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية باتجاه معقل تنظيم الدولة في الرقة، بدأت ملامح المعركة الحقيقة التي تهدف لها هذه القوات التي يسيطر عليها الميليشيات الانفصالية وانطلقت باتجاه "منبج" لتكون هناك المعركة الحقيقة في الطريق إلى دولة شمال سوريا الكردية أو كما يحب الانفصاليون تسميتها بـ"روج آفا".

بعد تسعة أيام على المعركة الإعلامية باتجاه الرقة و تحديد في الريف الشمالي منها، لم يحدث تغيير ملموس على الأرض بضع من المزارع المتناثرة و مثلها من القرى الفارغة و المدمرة ببيوتها التي لا تزيد عن عشرات المنازل، هي الحصيلة التي خرجت بها جحافل الانفصاليون و أسراب طيران التحالف و جنوده من النوعية" الخاصة" على الأرض، و لكن كان بالقرب من سد تشريت قوات بدأت حبوها باتجاه منبج التي تعتبر البيضة التي ستقلب الموازين و ستجعل من عفرين قريبة من القامشلي و تتوسطهما عين عرب، لتكون للفيدرالية طعم حقيقي لحلم طويل راود الانفصاليون، منذ مئات السنين.

الأمر الذي استشعرت به تركيا بشكل تام وملموس وبدأت تتعالى أصواتها أكثر فأكثر، فالبلد الذي يرزح على ثروات كبيرة ويخوض حرباً ناعمة متصاعدة داخلياً، وينتظر فرجه في ٢٠٢٣، لن يسمح بوجود جيب كردي على حدوده، الذي سيتسبب مستقبلاً بجيب مماثل ولكن أشد إيلاما في القلب التركي المليء بالثروات.

إذا فقاعة الرقة وريفها الشمالي، انتهت وظهرت معركة "منبج الكبرى" بشكل حيّ ومباشر، وسط عجز الجميع عن إيجاد مخرج متكامل، نتيجة خليط الأوراق وتناثرها سياسياً وعسكرياً وميدانياً، فتركيا فقدت سطوتها بعد سنوات الإهمال والتباطؤ، وأمريكا تعتمد على ميليشيات لا تستطيع أن تقدم لها حلمها ولكن الأمر عبارة عن "عصا وجزرة"، في حين يبدو أن روسيا قد رضت بما حصلت عليه وتعمل على تأمين حدود سوريتها المفيدة في الساحل وصولاً إلى دمشق.

فاليوم منبج وغداً جرابلس ليكون كامل الشريط الحدودي ملكاً للميليشيات الكردية بدعم ومساندة روسية – أمريكية مزدوجة، ليس الغاية رضا الأكراد، بل لجم تركيا وإشغالها بنفسها بدلاً من أن تكون دولة يتعاظم فيها النفس الإسلامي في قائمة الدول العشر الكبرى، وكل ذلك يتم على أرض وشعب لا يعني لعرب أو مسلمين وجودها أو فناء شعبها.

بين التصارع العلني والغير معروف النتائج يبقى الشعب السوري بين مهجر ومشرد ومقتول أو مجروح، تطعن فيه كل الدول بسيف المصالح الذي لا يفهم لغة خسائره الكبيرة، والأنكى يواجه سيلاً من المشاكل التي تثبط أي أمل له نتيجة اقتتال داخلي هناك وانشغال بعلم هناك وسعي وراء مغنم في أرض أو قطعة سلاح.

٣١ مايو ٢٠١٦

٣١ مايو ٢٠١٦

بعد أن حمل الثوار السلاح ونشأت الكتائب والألوية

بدأت تظهر من الشمال السوري بوادر الفرز إلى (كتائب إسلامية) و (جيش حر) ..

أول ما سمعت المصطلح لم أفهمه كان ذلك أواخر 2012 .. فقد سألني بعض الاخوة من الشمال حين كنت بضيافتهم :

- أنتم في الغوطة "جيش حر" ولا "كتائب إسلامية" ؟

لم أفهم السؤال ، لأستطيع الإجابة .. لم يكن الفرز قد وصل إلى الغوطة .. ولم يكن مرض التصنيف قد أصابنا ..

فلم أملك أن أجيبه إلا بالسؤال :

- الجيش الحر أليس إسلامي ؟؟!

وحين بدأ الخلاف يظهر ويطفو على السطح أكثر وبدأت مفرزاته تصل لوسائل الإعلام، كان من الطبيعي جداً أن ننحاز للكتائب الإسلامية فوراً ..

- فهذه إسلامية المنهج ، إسلامية الشعار ، إسلامية الفكر ..

- لديها شرعيون يوجهونها ..

- لديها محاكم تضبط عملها وممارسات أفرادها وقاداتها ..

- كل خطأ يحصل لابد أنَّ له ملابسات لم تصلنا، أو لعلَّ هنالك مخرج شرعيّ لما تقوم به ..

- الأخطاء التي كانت أخطاء كاملة المواصفات ، كنا نقارنها فوراً بأخطاء الكتائب المستقلة "كتائب الجيش الحر" ونقول أين هذا من ذاك ؟

- أهدافها هي أهداف الأمة كلها ، ليست محصورة في حدود صنعها الغلامان (سايكس وبيكو)..

- ليس لها ارتباطات خارجية مع الأعداء الأمريكان وعملاءهم الكفار المرتدين ..

إلى غير ذلك من التوصيف بعد التصنيف الذي كان نقوم به تجاه كتائب الجيش الحر ..

فكان أن كبّرنا وأظهرنا وفخّمنا من إيجابياتهم، أما سلبياتهم وممارساتهم الخاطئة حيناً نبررها، وحين نكذّبها، وحيناً نتعامى عنها ونخفيها عن عيوننا لنقنع أنفسنا أنها افتراء.

..

ومع تطور الفصل بين الطرفين "كتائب الحرّ المستقلة" والفصائل "الإسلامية المنهجية" بدأت القضايا كلها تطفو على السطح، وبدأ الخطاب الداخلي والخارجي يطفو على السطح أيضاً ..

فلم تعد قضية الازدواجيّة أو التقية تنفع حين يكون للفصيل (خطاب للتصدير وخطاب للاستهلاك الشعبي) ..

فكلا الخطابين لا ينفصلا عن بعضهما طالما أن المصدر واحد، وتتناقلهما الآفاق، فلا يمكن حجب الخطاب -المصدَّر للخارج- عن الكوادر ، ولا يمكن حجب الخطاب الشعبوي عن وسائل الإعلام الأجنبية فضلاً عن العربية ..

وبالمقابل كلّ ما كان يشاع عن فصائل الجيش الحر (الكتائب العلمانية التابعة العميلة) بدأ يطفو على السطح فيظهر على وجهه الحقيقي ، ويتمايز على الأرض الافتراء من التهويل من الحقيقة ..

وتبيّن الفرق بين الكتائب الفاسدة التي هي أشبه بقطّاع طرق ، وبين الكتائب المقاتلة على الأرض لم تتخلَّ عن هدفها ولم تنحاز عنه ، فسقطت شبهة التعميم الذي كانت لغة خطابنا عن جميع كتائب "الجيش الحرّ" ..

ومع وصول الخلافات بين الطرفين ذروتها ، بدأ تحوّل الخلاف إلى اقتتال ..

اقتتال أخذ الذريعة الشرعيّة ، وأخذ ظاهراً سمة قتال المفسدين والفاسدين ، ومحاربة قطّاع الطرق ، بينما كان القتال في حقيقته غير ذلك .. نفوذ ، وسلطة على الأرض ، وتحييد الأطراف الأخرى إلى أن يصل الأمر كمان فعلت داعش في الشمال للسيطرة الكاملة

وإنشاء إمارات مستقلة بحكم ذاتي ذو شكل إسلامي ، يلغي الآخر تماماً ..

ومع صعود المناهج إلى السطح ، تطوّرت الخلافات إلى خلافات بين المناهج نفسها .. مما عزَّز من ظهور مالم يكن يظهر سابقاً .. وزالت الهالة الكبيرة الإسلامية التي كانت تحاط بما يسمى بالكتائب الإسلامية .. وبرزت للسطح أمور أخرى ..

برز للسطح المناهج ، أنها هي الهدف لا الثورة ولا إسقاط النظام ..

برز للسطح الولوغ في الدماء ..

برز للسطح التكفير ..

برز للسطح التنكّر للمحاكم والقضاء ، وأن (حدود الله) هي قضاء الشرعي تبعنا فقط لا غير ..

برز للسطح أن الإسلام ما قاله الشرعيّ ، ليس ما قاله الله ..

برز للسطح الانحراف عن أهداف الثورة ، والتقوقع في أهداف الفصيل والمنهج ..

برز للسطح المعارك لسمعة الفصيل ، وغابت المعارك لإسقاط النظام ..

وبرز للسطح أمراض النظام التي ثار الشعب عليها ، فإذا بها تتجسّد فينا نحن الإسلاميون للأسف ونحن أول من يجب أن نتخلص من هذه الأمراض ..

أما كتائب "الجيش الحرّ" / المستقلة ، التي شيطنّاها ، وحاربناها ، واتهمناها .. فقد تبين لنا أنها :

أقل ورعاً في الدماء ..

تستجيب للشرعي الذي يقول بقول الله ورسوله ، فطرةً واستجابة .. ولو كان من الطرف الآخر ..

لم تحتكر إمارات ومناطق حكم ذاتي لها ..

مازالت بوصلتها واحدة (إسقاط النظام والانتصار على الأسد ومن معه) ..

لا تتنافى خطاباتها وممارساتها الثورية مع المبادئ الشرعية والعقدية ..

أخطاؤها تنبع من كونها (أخطاء) فهي عندما تسرق (تسرق) وعندما تقطع طريق هي (تقطع طريق) وعندما تقمع هي (تقمع) ..

بينما أخطاء الكتائب الإسلامية شابها -للأسف- التقية والتحريف .. فهي عندما تسرق (تأخذ غنيمة) وعندما تقطع طريق فهو (فيء) وعندما تقمع فهمي (تحمي بيضة الإسلام) وعندما تمارس التعذيب والتنكيل والاستبداد فهي تقيم دولة الإسلام ..!

لا أدري هل يعلم الشرعيون والقادة وكوادر الكتائب الإسلامية أن سوريا تتسع للجميع، وأن الشعب السوري ثار على (حكم الحزب الواحد والفرد الواحد واللون الواحد والقرار الواحد) ..

ولئن كان لأسد يمتطي العلمانية حيناً ، والبعث حيناً ، ليثبّت أركان حكمه ، فإنه من الأسوأ أن يمتطي البعض الإسلام والشريعة والنصوص والأحاديث لتبرير سلطته واستبداده ..!

فالكتائب المستقلة تؤمن بوجود الجميع وتدلّ على ذلك ممارساتها ، وهي تشارك الآخرين في المعارك ، والقرارات وغيرها ، تعترف بوجودهم ..

بينما الكتائب الإسلامية تعتبر أن الاخرين جهلة ، من مخلفات نظام الردّة ، حملوا السلاح حميّة لا عقيدة ، و: شتّان بينك يا مجاهد وبين ذلك المسكين ضعيف الإيمان .. فلا تترك له منفذاً ولا رأياً ولا هامشاً ..

وقد رأيتُ كيف تُحرر الكتائب المستقلة المناطق ، ثم تُشجع على إقامة المجالس المحلية المدنيّة لتتفرّغ لقتال النظام ، فيما تصرّ أغلب الكتائب الإسلاميّة عند تحرير أيّ منطقة على رفع علمها ، وتثبيت محاكمها ، وجعل شرعييها القادة الآمرون الناهون في هذه المناطق ..

..

لابد لنا من عودة حقيقية لأهداف الثورة .. التي لم تتعارض يوماً مع الشريعة الإسلامية ..

ولابد من مراجعات لدور الشرعيين الذين يعتبروا جزءاً من مشاكل الثورة الكبيرة التي هي معضلة لا يمكن حلّها دون وقفة جادة ..

فالهدنة حين كانت حراماً وكفراً وردّة ، باتت الفصائل الإسلامية نفسها تقرّ بها وتجد الذرائع الشرعية للقبول بها ..

والمفاوضات حين كان مبدأ (الولاء والبراء) يُخرج من يقوم بها من الملة ويخوّنه ويتهمه، باتت "الفصائل الإسلامية" تتراكض إليه وتأخذ مقعداً متقدماً فيها .. والفتوى موجودة طبعاً ..

فمتى نعيد للثورة حقها ..؟

ونعيد للثوار حقهم ..؟

وندرك أننا لابد أن نرجع للبوصلة الحقيقية للثورة .. وأن نرجع لمبادئ الثورة الأولى ..

فلا بأس كما كان "مشروع أمة" هو المشروع الإسلامي السامي ، لينزل الإسلاميون أنفسهم منه لـ" ميثاق الشرف الثوري" بعد أن أدركوا أن "مشروعهم" كان كبير المقاس عليهم وعلى "أمتهم"..

لا بأس أن نعود لمبادئ الثورة الأولى ، لفكرة الثورة الأولى .. ثورة تتسع للجميع ، ولها هدف واحد لا يحيد بمبادئ بسيطة هي من جوهر الدين بدلاً من اختزالها وحرفها عن بوصلتها ، ووأدها ، بطريقة مشرعنة ..!

٣١ مايو ٢٠١٦

٣١ مايو ٢٠١٦

تغطي سماء سوريا حالياً سحب الطائرات العسكرية بشتى أنواعها ، ترمي الموت في كل مكان و على أي شيء ، مشفى مدرسة بناء سكني أياً كان بلا حسيب أو رقيب أو مدعي حزن، في حين يكفي تفجيرات قليلة في مدينة ساحلية لأن يستفز العالم لها و يلتئم مجلس الأمن للتنديد فيها .

مجزرة كبيرة في مشفى ادلب الوطني، لم يتم إحصاء نتائجها لكثرة الركام فوق جثامين الشهداء أو من يصارعون بانتظار المنقذ لهم، صلية من الصواريخ تم توجيهها إلى كفريا و الفوعة لم تصب أحد أن خابت كعادتها، و لكن النيران في الداخل تم تفريغها من قبل القيادات العسكرية، و لكن هل فرغت نيران المواطنين، و الأهم من المشاعر هل ستحميهم في المستقبل من غارات مماثلة ..!؟

الحقيقة و بدقة "كفريا و الفوعة" لن تجد مؤيد لها في هذا العالم، فقصفها من عدمه لن يجدي نفعاً، فهم من الشيعة الاثني العشرية، و من النوع العربي الرخيص بالنسبة حتى لراعي هذه الطائفة، وماهم إلا موقد لإشعال نيران الحقد لدى الشيعة الفرس للهبوب باتجاه سوريا تنفيذاً لمخطط فارسي بلبوس شيعي .

ولكن ان كان هناك من رد حقيقي على المجازر المتعاظمة في الشمال السوري عموماً، فلا يوجد أفضل من معركة الساحل، فهي تصيب قلب العدو الروسي الذي جاء ليؤمن سوريا المفيدة، العلوية المطياعة الوديعة الآمنة البعيدة عن الإرهابيين، محاطة بالجحيم و هي في النعيم، و توصيفاً دقيقاً "إسرائيل جديدة"، و أي اقتراب منها يعني أن الحلم بتلك الفائدة قد اهتز و بات مهدد، و سيلجؤون لأي شيء لحمايته و لو دفعهم لإرضاء المهاجمين، وطبعاً شريطة أن يكونوا الآخرين قد قرروا الهجوم الحقيقي، و ليس الاقتصار على بيانات و الاستفادة من تلك الإعلانات مزيداً من حشد الدعم و الامداد، لتنتهي بأسوأ مما بدأت و نخسر مزيداً من المناطق.

لن يكون هناك هدوء و صراخ يعلو أنين أجسادنا التي أرهقها القصف و النيران ، سوى صراخ المتباكين على الوحدة السورية و ضمان بقاء التركيبة على ذاتها، فلا أمل إلا بإقحام أرضهم مع أرضنا التي حرقت، و هنا تتساوى المعادلة العسكرية و يتحقق التوازن على الأرض، و الذي لن يتحقق بإعلان أن هذه المنطقة لي و من بعدي الطوفان.

٢٩ مايو ٢٠١٦

٢٩ مايو ٢٠١٦

تبدأ معظم مقالاتنا بـ"ما زال"، الكلمة الأكثر ملائمة للواقع و للفكر الرائج في سوريا، والاستمرارية بالتعنت و التبعية والمناطقية تجعل كلمة "ما زال" هي الكلمة المستأثرة عن غيرها في صدارة المقالات و الأخبار، و حتى الفكر الديني المنتشر بين أفراد المجتمع الذي غفل عن التعبير عن ذاته باستقلال عن الفكر الذي تربى عليه

في نظرة شاملة للوضع الراهن تجد الصورة المختصرة أن الأغلبية لازالوا يرددون كلمات مبعثرة باتت تنزوي بين ركام الحرب بطريقة للأسف أشبه لـ"ببغائية"، فتسمع هنا وهناك عن السلفية و الإخوان و الاعتدال والعلماني، و تجد هذا يستلطف الاخوان المسلمين و ذاك يتقبل النهج المعتدل، والبعض يعتبر ذاك الفصيل أقرب لتنظيم الدولة، و بعضهم الآخر يصنف هذا الفصيل كسلفي، وذاك يحارب العلمانيين، حتى أصبحنا في دوامة "وهمية"، فيما الحقيقة ان أغلبية الشعب السوري مسلم سني يؤدي أركان الاسلام ويؤمن بأركان الإيمان بالفطرة و كعادات مجتمع تربى عليها

وإن فكرت أن تسأل أحد قادة الفصائل التي تزعم أنها أقرب للسلفية، أن يعطيك شرحاً عن الفكر السلفي لتلعثمت كلماته وأخبرك ما يردده مشايخ هذا الفكر في بداية كل حلقة أو كل حديث لصحيفة بأن السلفية هي اتباع السلف الصالح ، وهو في الواقع ما نقوم به نحن كسوريين ليس أكثر، لتكتشف أن كلمة السلفية هي "موضة" العصر و بعبع هذا الزمان لذا فالكثير من الفصائل تقرن تشكيلها به، أما ان سألت مناصراً للإخوان أو عضواً من جماعتهم عن معنى الإخوان يبدأ بالسرد أن حسن البنا هو من اسسها وأنه فكر يسعى للإصلاح الشامل، وأن هذا الحزب أسس كأول فكر سياسي إسلامي، وماذا بعد؟ لن يجيبك لأنه اعتاد على هذا و لا يعلم أصلا إلا ما ضخ في ذهنه خلال فترة انتمائه لهذه الجماعة في بداية كل اجتماع، ما يذكرني بفكر حزب البعث العربي الاشتراكية، فحين كنت تسأل أي سوري ما معنى حزب البعث كان يقول هو وحدة- حرية- اشتراكية، وما هذه الكلمات إلا تلقين ببغائي للشعب كي يعيدها ويكررها حتى أنه حفظها عن ظهر قلب، وإن سألت أحد أعضاء الائتلاف الذين يدعون العلمانية، ما العلمانية فإنه سيبتسم ويقول لك هي الحرية الحقيقة، و فصل مؤسسات الدولة المدنية عن الدين، وإن سألته عن القانون الداخلي لهذه المؤسسات و هيكليتها فإنه سيستأذن منك وينصرف، لأنه لا يملك أدنى معرفة بهذه الامور، فدوره ينتهي عند هذه النقطة، التي تعتبر "برستيج" جماعات الفنادق

هذه الازدواجية التي يعيشها المجتمع، قد أخرت من انتصار الثورة، وجعلتنا نبقى لأتباع بدلاً من أن نتحول الى فكرة مواطنة، وبتنا ننعت الناس باعتقاداتهم السلفية أو الإخوانية او المعتدلة او العلمانية، بالرغم من أن جميعهم تربى على فكر واحد وعادات أقرب لبعضها، وبالرغم من أن صلاة أحد أصدقائي بالجامع في كل وقت أو صيام احد أعضاء الائتلاف أو تربية اللحية لقائد فصيل لا يقدم في حياة السوريين ولا يؤخر، ولا يؤثر في رحيل الأسد

هذه المشكلة التي نعاني منها كسوريون، أننا لم نستطع حتى الآن أن نفصل مشاعرنا ومعتقداتنا الدينية والمجتمعية وحتى العقائدية، عن مصلحة إعمار الوطن، ولم نستطع أن نفكر بالآخر كإنسان له حق وعليه واجبات، وأننا ولدنا جميعاً على الفطرة و أن آل الأسد زرعوا هذه الازدواجية في باطن عقولنا ، وبتنا نحكم على فصيل من منظر قائده الملتحي و على عضو في مؤسسة من كلماته الببغائية التي يقولها بعد أن حفظها كآلة تسجيل ، ولكن للأسف هذا الجهاز لم يخزن إلا جملتين يكررهما أينما ذهب، فيما بقيت أعماق الكلمة و معناها مشفر لأنه إعتاد أن يتلقن ويعيد التسجيل، ومحذر عليه أن يحفظ او يفهم أكثر لأنه سيكون خطراً على المجتمع

بالمناسبة وبعد مرور خمس أعوام و نيف على الثورة، كلنا سلفيين إخوانيين علمانيين معتدلين، بالمختصر نحن سوريون، نريد وطناً حراً، و كرامة و بعضاً من الانسانية، بعيداً عن لصوص الأزمات و متملقي المناصب

٢٩ مايو ٢٠١٦

٢٩ مايو ٢٠١٦

رغم كل سوداوية المشهد العام الذي يحيط بسوريا من كافة الجوانب، لايزال المشهد المتعلق بالمعارضة السورية التي نصبت نفسها كممثل عن الشعب السوري بتسلسل مزعج، يؤرق كافة مناحي الثورة و تسبب بإصابتها بعجز و عدم تمكنها من النهوض و مواجهة ما يحاك ضد الشعب، أو على الأقل أن تكون قادرة للدفاع عن نفسها أما انهزامها أمام الرأي العام السوري على الأقل ، و تغييبها التام في السياسة الدولية.

الائتلاف الوطني، في حلته الجديدة، قرر انتهاج أسلوب مقتدر في التعامل مع الاعلام و المفكرين بان يكونوا في صف القضية السورية، و أن يقدموا رؤيتهم للحل و السبل الأفضل التي من الممكن سلوكها بغية تحقيق اختراقات في سلسلة العقد الغير منتهية في الملف السوري، و اعتمدت الخطوة على ورشة عمل جديدة ضمت أهل البيت و بعض الصحفيين و المفكرين الذين لهم باع طويل في السياسة، و لهم دورهم بارز في الصحافة العربية ذات الصبغة العالمية و طبعا غالبيتهم غير سوريين ، و لكن هل هذه خطوة جيدة أم سلبية.

أذكر جيداً الحوارات التي أجرينها كإعلام ثوري مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات عبر الدوائر التلفزيونية، ومدى انعكاسها على سوية و أداء الاعلام الثوري المنهك من الإهمال و المصارع للبقاء في ظل الانتقائية و العبث الذي مورس ليكون هذا الجناح الأهم مهمشاً و مشككاً فيه، لكن تلك الفرحة لم تدم، فقمح البيت لا يعجب .

الغريب أن الائتلاف كما اعتاد في عبثيته و تهوره، و حرفياً "مراهقته"، يعمد على اللحاق خلف الأجنبي الذي يعرف و يفهم اللعبة و متقن لآلية أكل الكتف، و لكن هذا الأجنبي هو بعيد كل البعد عن تركيبة الشعب السوري و الأهم كيمياء الوضع الميداني، فتخرج قرارات و تصرفات الائتلاف و كل ما ينبثق عنه عبارة عن تغريد خارج السرب، و يبتعد الائتلاف عن الشعب أكثر فأكثر، و يتحول لغريب معاد له، في حين أن المفروض أن يكون عبارة عن ناطق باسمه و ناقل لألمه.

خمس سنوات من "التخبيص" المتواصل، خمس سنوات من مراهقة مجموعة من الشائبين (عمراً و فكراً)، كافية لأن يتولد لدينا مجموعة متجددة كلياً عن هذا الرعين، و الأهم من هذا مجموعة ولدت من رحم المعاناة، نالت الاعتقال و أخذت نصيبها من القصف و ذاقت طعم التشرد و لفحت وجوهها شمس المخيمات، و أَلِم قلبها لفقد أو لغياب معتقل أو شهيد.

خمس سنوات بغياب أي مشروع على الأرض .. حكومة مؤقتة فاشلة بقوة ، هيئة تنسيق لدعم ضائع و مشاريع هي لأحلام في الهواء، و لم يتمكن حتى من إيجاد فصيل واحد يمثله على الأرض و لو ببضع رجال.

خمس سنوات كافية لأن يترك اللاعبون في السياسة العائدة لشعب قدم الفاتورة الأعظم و لازال يقدم دون كلل أو ملل، خمس سنوات بحاجة لانقلاب كامل و شامل و لا يذر أحد، فالوجوه شاخت و ماتت و تحللت و لازالت تتصدر المشهد، و كأن سوريا عقمت و لم تعد تلد إلا تلك الوجوه ... سوريا و شعبها يستحق الأفضل و الأفضل ليس بينكم ..

٢٥ مايو ٢٠١٦

٢٥ مايو ٢٠١٦

تفتح المعركة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية باتجاه الرقة لـ"تحريرها" من داعش، بدعم أمريكي غير مسبوق جوياً و برياً و تسليحياً، و حتى كغطاء دولي و تسامح لامحدود مع كل ما يمكن أن يحدث بعد ذلك من تهجير أو تطهير أو ادخال في خارطة فيدرالية تمهيداً لإتمام عملية الانفصال.

يحار المرء اليوم كيف ينظر إلى هذه المعركة و الجلبة التي تقابلها بشكل مشابه تقريباً في العراق و معركة "الفلوجة"، و إن تغيرت العبارات إلا أن الرايات الصفراء تتشابه بين حشد طائفي و قوات انفصالية، و العدو الشكل واحد، و لكن المتضرر الحقيقي و الفعلي هم المدنيين، و وحرفياً و أكثر دقة "السنّة"، فهم سيخسرون أرضهم و حياتهم و كل ما يمكن أن يجعلهم موجودون على الخارطة الجغرافية أم الديمغرافية في المنطقة.

في الحقيقة التقدم باتجاه الرقة ليس بالأمر الصعب، في واقع الأمر فالتحالف الدولي عندما يضع خطة و يتحضر لتنفيذها فهو ينجح حتماً ، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها و القدرات على التمهيد الجيد لأي قوة تتقدم على الأرض ، لدرجة من الممكن أن يكون التقدم عبارة عن ممارسة لرياضة "المشي" مع بعض الهرولة، مع إمكانية ممارسة هواية التقاط الصور التذكارية التخليدية للحظات لن تنسى.

فالتقدم باتجاه الرقة و بدعم التحالف شيء بات مفروغ منه، و لكن هل لنا أن نسعد بهذا التقدم و نهلل له كونه سيقضي على أهم مراكز من طعن بالثوار و حاربهم أشد حرب ، أم نحزن لأن الاستبداد الذي سيتم بين داعش و قسد ، ما هو إلا استبدال ألوان بذات التصميم و التفاصيل، التي لن يكون معهما أي وجود للسكان الأصليين للمنطقة ، و المكوّن الذي بنى و أسس الحضارة و بنفس الوقت شهد على تدميرها من قبل الجميع.

هناك نوع من اختلاط المشاعر يوغل في الصدور حقد من نوع مغاير لما عرفناه، فمنّا من يقول "اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا من بينهما سالمين"، و هناك من لايهتم فالأمر مرتزقة فيما بينهم و الاثنين إلى زوال، و آخرون قرروا الاصطفاف إلى جانب هذا الطرف أو الآخر بوازع ديني أم قومي، و لكن عندما نتخذ أي موقف هل نكون قد وفقنا و أرحنا ضميرنا ووجدنا السلام الداخلي.

أصدق ما يكن قوله فيما يتعلق بهذا الأمر، أن المسلمون "السنة" يسيرون إلى فنائهم في المنطقة، مرغمين و صاغرين و في الوقت ذاته سعداء أنهم سينتهون من عالم مارس ضدهم كل أشكال الإبادة و التلويث و التشويه، دون أن يرف له جفن ، لذا فقرروا الذهاب إلى الله بأقدامهم علّهم يجدوا بعض العوض.

٢٤ مايو ٢٠١٦

٢٤ مايو ٢٠١٦

عبثية الحرب التي طالت الفصائل في الغوطة الشرقية، جعلت من الاقتتال الداخلي ذريعة لكل دول العالم وعلى رأسها روسيا، لجعلها حجة أن نظام الأسد هو النظام الاكثر ملائمة في ظل هذا التفاوت والتداخل والصراع ، كما كانت دليلاً قطعياً للدول التي تحمل مسمى "أصدقاء سوريا" والداعمة لتلك الفصائل، كسبب لتخفض في المستقبل القريب من رصيد الدعم المادي والمعنوي على حد سواء لهذه الفصائل

روسيا التي تعرف من أين تأكل الكتف، تفرض هدنة مدتها 72 ساعة في منطقة الغوطة الشرقية وداريا، لتمنح استراحة محارب لقوات النظام بعد سيطرتهم على القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية واستيلائهم على معظم الأراضي الزراعية التي تقوت أهالي الغوطة، وتعتبر ذات اهمية كبيرة لاستثماراتهم الزراعية والحيوانية، والتي وصلت الى 40 الف دونم، كانتاج فلاحي الغوطة فقط، ناهيك عن الأراضي الزراعية المستثمرة من قبل المنظمات الاغاثية في تلك المنطقة

ولابد ان روسيا تنظر الى الأفق البعيد لتمنح فرصة للنظام لتحصين المناطق التي سيطر عليها، من خلال استجلاب المؤازرات، و لا سيما بعد الأنباء التي أكدت سحب النظام لمقاتليه من جبهات درعا وصولاً إلى داريا

من المنطقي في هذه الحالة، وبعد سيطرة النظام على حوالي 10 بلدات من القطاع الجنوبي وتغيير خارطة الطريق في الغوطة بين الثوار والنظام، ألا يرضى الثوار بالهدنة، بل على العكس عليهم أن يتجهوا لفكرة غنهاك قوات النظام في فتح النار عليه من عدة جهات، لسترجاع ما خسروه في أقرب وقت ممكن، لكن للأسف فالحقيقة أن الفصائل تهافتت على الهدنة أكثر من النظام نفسه، بعد أن أنهكها الاقتتال الداخلي، و نظرتها لحاجتها أن تلتزم بهدنة لتعيد ترتيب صفوفها من جديد، ولكن ليس لمقاتلة الأسد هذه المرة، بل لمحاربة بعضها بعضاً

لم يكن اقتتال الفصائل بالسلاح ومقتل أكثر من 700 شخص داخل الغوطة، والذين لا يمكن أن نصفهم ب"الشهداء"، هي الحرب الوحيدة على الثورة في الغوطة الشرقية و زعزعة تراصف الصفوف في الجبهات بين الثوار، بل اندلعت حرب اعلامية شرسة، بين كلا الطرفين المتقاتلين، حتى انك تكاد لا ترى صحفياً في داخل الغوطة لم يتحيز لأحد الطرفين، ما أدى الى توجه مواقع الاعلام الثوري و القنوات الفضائية الى الاتجاه الذي يتجه إليه مراسليه، الأمر الذي يبعد الاعلام حتى عن الحيادية و النظر خارج بوتقة الخلافات

روسيا تمنح للفصائل وقتاً اضافياً للاقتتال فيما بينهم، وبينما هي تبحث عن خطة جديدة للتوسع في الغوطتين، تتجه الفصائل للبحث عن وقت اضافي لوضع المزيد من الحواجز بين بلدات الغوطة ومدنها، ويتجهم شرعييها لإصدار فتاوى بشرعية الاقتتال أكثر لفرض سيطرة كل فصيل على نقاط أكثر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي قد يعتبره شرعي الفصائل حجة زمنية للدفاع عن النفس و استباحة الاقتتال الداخلي، فقد بات الدين صكاً من صكوك شراء الضمائر في هذه الفترة من الثورة

ربما هذه حقيقة المرة للحرب في سوريا التي لازالت تولد في كل يوم من رحم الطعنات، فالحرب في سوريا أمست أكبر من حاربة ضد نظام الأسد، ويبدو أنها تحولت الى تورط الجميع مع الجميع وضد الجميع في الاقتتال، ولم يعد للمخطئ قدرة ان يتراجع عن تجاوزاته التي تزداد يوماً بعد يوم، و بات الشعب يموت كما تموت البهائم حين ينزل بها وباء، ولم يعد في الامكان احصاء أعداد القتلى، وأصبحت مسميات القبور بالأرقام والتارات لا بالأسماء

٢٤ مايو ٢٠١٦

٢٤ مايو ٢٠١٦

إن كنت تزرع بذرة الخيزران، فلن تنمو بعد عام، ولن ترى لها أثرًا بعد عامين أيضًا، بل وستظنها اختفت وذابت تحت الأرض في العام الثالث، حتى تنسى أنك زرعت بذرة الخيزران في العام الرابع، ولكن .. في العام الخامس، تنتفض بذرة الخيزران لتخرج على وجه الأرض وبمقدار 24 سنتيمترًا دفعةً واحدة، ثم تبدأ بالنمو الواثق تحت ضوء الشمس بمقدار متر يوميًا، فتكون بعد هذه السنوات جاهزة لتحدي الجفاف، وللوقوف بوجه أعتى الرياح.

أعتقد أن أول ما يذهب إليه البال في هذه المعلومة هو "حال الثورة السورية"، والتي واجهت عدوان نظام البراميل وتجويعه وحصاره، وواجهت مؤامرة المجتمع الدولي على أهلها، وواجهات احتلال قوات أجنبية لبلادها، وتواجه اقتتال الأخوة وتشتتهم، بعد أربع سنين من انتظار شجرة الخيزران وبعد أربع مواجهات خاضتها وتخوضها الثورة السورية وغيرها كثير من المواجهات الجانبية، نعلم تمامًا كم أصبحت عميقة هذه الثورة فينا، ولكن هل كان الثوار فيها كشجرة الخيزران، يدقون جذورهم ويحفرون الأنفاق مثلها، فإذا اكتمل لديهم الانغراس والثبات، شقّوا الأرض صاعدين بثقة إلى سمائهم وحريتهم.

يقول العرب عن شجر الخيزران "أعواد الرماح"، لأنها رافقتهم في كل حروبهم، وسبقتهم منغرسة في صدر أعدائهم، وكما أن الثورات لا تنتصر بالكلام، ولا الدول تبنيها التصريحات، فإن الأوطان ترتفع بمقدار ما نقدم لها من تضحيات، لا بمقدار ما ننغمس في وحل المفاوضات والخلافات وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة، وبمقدار ما ننغرس في باطن الأرض، ثم نخرج بقوة نحو فضاء أحلامنا، لقد فرضنا وجودنا بقوة صدقنا وحبنا، ونحن جاهزون للعطاء والتضحية.

فلنكن رماح الثورة .. وإلا ذرتْنا الرياح

٢٣ مايو ٢٠١٦

٢٣ مايو ٢٠١٦

يعتبر المتهم البريء الذي يتم تحويله من معتقلات الأسد في إلى المحاكم الميدانية أو الارهاب أو حتى المحاكم العسكرية في أحسن تقدير محظوظاً، فبعد أن يمر عليه عامين أو أكثر، يقف أمام مصطلح يسمى "قاضي" ليمنحه حكماً بالمؤبد أو بـ ١٠ أعوام، ورغم أن هذا الحكم طامة كبرى في الأحوال العادية وفي دول العالم كافة، إلا أنه قد يكون فرجاً على المعتقلين السوريين الذين سيضمنون على الأقل عيشتهم بعيداً عن شبح الموت من الضرب أو بالربو في الأقبية المتعفنة أو التهاب جرحه و غزو القيح

ما يثير الضحك أو الشفقة هو ما يسميه نظام الأسد بـ"القضاء"، في تعدٍ سافر على هذه الكلمة، ففي "قضاء الأسد" الذي يطلق عليه "محكمة الإرهاب" لا قضاء ولا قانون ، بل هو أقرب إلى لعبة الغميضة، و الحظ ذو الدور الاكبر في هذه المحاكم، أما في المحاكم العسكرية، قد تكون الرشاوي المتفاوتة التي كان يأخذها القضاة قبل الثورة أو في بدايتها باتت مبالغ تافهة مع هيجان الأسعار، الذي لا أدري ان كان من الممكن أن نسميه "دية" لفك أسر المعتقل من سجونهم وأحكامهم التعسفية.

ما يجعل الأمر بالنسبة لي أكثر سوءً او غرابة ومثيراً للسخط، هو اصدار القضاء أحكامهم بالاعدام الميداني بحق أحد المعتقلين، اضافة لغرامة مالية تفوق المليون ليرة سورية غالباً، وحين تسأل المحكوم عن حاله يخبرك انه سيستمتع بحياة أطول طالما أنه قادر على الدفع لموظفي السجن وضباطه، بالمختصر حين "يكشكشهم"

و يلجأ المحكوم بالإعدام للططعن في قرار المحكمة بعد الصدمة المبدئية بالقرار القضائي، الذي لفق له تهم لم يرتكبها أصلاً، خلال30 يوماً، بالترافق مع دفع المبالغ هنا وهناك تأخيراً لوصول الدور لإضبارته، ليعيش بعض الوقت مع وقف تنفيذ الاعدام، أي أنه يعيش بحكم الميت، تنسى الاضبارة في رفوف الطعن أشهر، وهو يعد الدقائق بانتظار المجهول

والسؤال المطروح هل لجأ النظام للأحكام التعسفية التي تضاعفت عشرات المرات، وتلفيق تهم لشخص بريء تصل الى حد الجنايات، لجمع المال من خلال فرض غرامات اخلاء السبيل، أم انه جعلها ذريعة بيد القضاء ليعثوا فساداً ويملأ القضاء حساباتهم بالأموال، تأميناً لضمان صمت القضاء التام عن جرائم النظام السوري الواضحة، وطبعا لن ننسى مفاتيح القضاة المتمثلين بموظفي المحكمة والمحامين أو بشكل أدق سماسرة النظام في المحاكم

اطلاق سراح معتقل او معتقلة مقابل 15 مليون ليرة، كان هراءً قبل الثورة، لكن اليوم مع انهيار الليرة بات هذا المبلغ طبيعي ولا يسد رمق الغرامة، وما هو الا وسيلة لرفع عائدات المحاكم و ميزانية النظام، وذلك برفع رصيد البنك المركزي المنهار اقتصادياً.

٢٣ مايو ٢٠١٦

٢٣ مايو ٢٠١٦

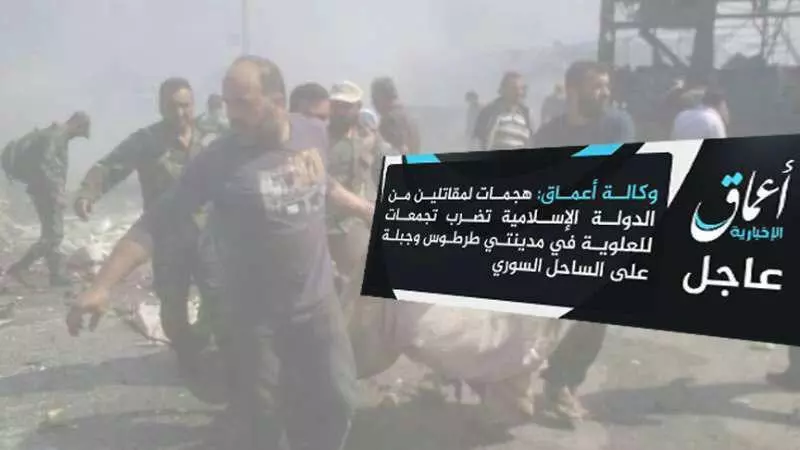

قالوا أن من صاغ بيان تبني تنظيم الدولة للتفجيرات التي استهدفت جبلة و طرطوس ، صباح اليوم، أنه كان على عجلة من أمره، و هناك من قال لي أنه عبارة عن شاب حديث العهد في مؤسسة "أعماق"، و همز آخر إلى تفشي الوساطات و المحسوبيات في التنظيم للحد الذي سمح بالمحرر للوصول إلى هذا المنصب الحساس و كتابة بيان كالذي أصدره التنظيم قبل ساعات.

" وكالة أعماق: #عاجل هجمات لمقاتلين من الدولة الإسلامية تضرب تجمعات للعلوية في مدينتي #طرطوس و #جبلة على الساحل السوري"، صياغة محكمة باستخدام لغة أشد توافقاً مع الاعلام العالمي ، و تحسب للوكالة هذه القفزة و الاقتراب من لغة إعلامية رصينة تجعل منها مصدر للخبر و التبني .

بعيداً عن الاستهزاء يسيطر على الذهن فور قراءة بيان تبني تفجيرات جبلة و اللاذقية، أن هناك شيء ما قد حدث في بنية تنظيم الدولة الفكرية و الايدلوجية العامة و الاستراتيجية المركزية العنيدة التي تسير عليها، فتغير المصطلحات بهذا الكم يشي بوجود خط جديد ظهر للعلن، ألا وهو التراجع عن الدولة الإسلامية و العودة إلى المكافحين في سبيل الوصول إليها في مرحلة القادمة.

"العلوية" بلاً عن النصيرية و "الساحل السوري" بدلاً عن ولاية الساحل أو اسم معقل الروافض، هي المصطلحات التي تضرب على الرأس لتفتح الأذهان للتفكير ملياً هل ما يحدث عبارة عن تغيير في استراتيجة التنظيم ، أم كشف حقيقي و فعلي لتماهيه التام مع النظام الذي يصل لحد العمالة و الذراع القذرة التي تعمل على محي التاريخ الاجرامي للنظام.

الشق الأخير من التحليل قد يجد مبرراته القوية، فيومين بعد توّعد المتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني الذي هدد و أمر بتفجيرات لا تفرق بين مدني و عسكري، و سرعة الماكينة الإعلامية للنظام لرمي التهمة على حركة الأحرار، و استمرارها بهذا النهج رغم تبني التنظيم لها ، تدفع للشكل أن البيان التنظيم الذي صدر عن معرفات رسمية تابعة للتنظيم، مثار شك لحد التأكيد أنه كاشف لخباثة تلعب لوضع الشعب السوري بين مقصلات الموت المتنوع، و المنانع لتوفير أي طريق من طرق الحياة.

توقيت التفجيرات قبل أقل من ٢٤ ساعة من موعد معاودة الطيران الروسي لمواصلة عدوانه على الشعب السوري، و هذه المرة بحجة ضرب رافضي الهدنة و الحل السياسي، يؤكد أنها مدروسة بشكل لا لتنظيم بحجم ما يدعى تنظيم الدولة و لا مخابرات بحجم مخابرات الأسد.