٢١ يوليو ٢٠٢٥

٢١ يوليو ٢٠٢٥

تفاعل الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع موقف أم سورية وقفت بثبات بين جموع المعزّين في الحي الجنوبي من مدينة أعزاز، حيث حضر العشرات لمواساتها بعد فقدانها نجلها الشاب صلاح كرز، الذي قُتل أثناء مشاركته في العمليات العسكرية ضد المجموعات الخارجة عن القانون في مدينة السويداء.

أصرَّ عشرات الشباب على الحضور لتقديم واجب العزاء لوالدي الشاب صلاح، تعبيراً عن تضامنهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل. وفي الوقت ذاته، أكدوا لهما أن ما قدمه ابنهما كان ثميناً وغالياً، فقد قدّم روحه فداءً لحماية الوطن وأهله.

وسطهم وقفت الأم المكلومة وسط تلك الجموع بملامح سيطر عليها الحزن والانكسار، لاسيما أن الجرح ما يزال طازجاً، وأكدَّ الشباب المجتمعون حولها أنهم كلّهم بمثابة أولادها، وصاروا يهتفون "أم الشهيد نحن ولادك".

عشرات الأمهات تجرّعن مرارة الفقد مؤخراً، إضافة إلى حكايا الألم التي عاشها الأهالي بفقدان أصدقائهم وأحبائهم، إثر الاشتباكات العسكرية التي شهدتها مدينة السويداء، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الشباب المتطوعين في قوات الأمن، الذين سارعوا إلى المدينة من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

في ظل الأحداث والتوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، لم يكن مشهد أم الشاب صلاح استثناءً؛ فقد شهدت المنطقة العديد من المواقف المؤثرة التي ستظل محفورة في ذاكرة الأهالي مدى الحياة، لما تحمله من ألم عميق وجراح لا تمحى.

وهي هذا السياق يبزر مشهد وصول سيارات الإسعاف إلى مدينة إدلب حاملة جثامين الشباب إلى المشفى الوطني، بالتأكيد أولئك الشبان عندما شاهدوا عائلاتهم وأصدقائهم قبل ذهابهم إلى السويداء لم يكونوا يتوقعون أنها ستكون المرّة الأخيرة، وأنهم سيرجعون جثث مُحمّلة.

وتعرف ناشط سوري على ابن عمه من خلال فيديو نُشر لمجموعة من شباب الأمن العام وقعوا أسرى للمجموعات الخارجة عن القانون، وأعاد نشر المقطع المصور مرفقاً إياه بتعليق:

"هذا المقطع الذي ظهر فيه ابن عمنا الشهيد عبد الرحمن، وهو أسير قبل أن تُنفّذ فيه يد الغدر جريمة الإعدام، نحن لا نحزن لأننا خُلقنا لنكون شهداء في سبيل عقيدتنا، ودولتنا، وأرضنا.المجد والخلود لروحه الطاهرة، والعار لكل من تواطأ أو صمت".

وتضامنت أحد الناشطات مع أم سورية، كانت قد فقدت خلال الحرب في سوريا الممتدة لـ 14 عاماً، أربعة من أبنائها، وخسرت مؤخراً ابنها الخامس، ودعت لها بالصبر ولكل الأمهات والزوجات والأطفال الذين تيتموا في كل شبر من البلاد.

عشرات الحوادث المأساوية اصطدمت بها العائلات السورية مؤخراً بعد أحداث السويداء، شباب لم يكن هدفهم سوى حماية البلاد ومكافحة المجموعات الإرهابية ليعودوا إلى أهاليهم متوفيين، ويتركون جرحاً عميقاً في قلوب أهاليهم وأحبتهم.

١٥ يوليو ٢٠٢٥

١٥ يوليو ٢٠٢٥

خلال سنوات الحرب في سوريا، برزت المرأة السورية كعنصر فاعل في مجالات عدة، بعضها محفوف بالمخاطر، مثل إزالة مخلفات الحرب والتوعية بمخاطرها. ورغم التهديدات الكبيرة التي يشكلها هذا العمل، أصرّت عشرات النساء على خوض هذه التجربة الإنسانية الصعبة حمايةً لأرواح المدنيين.

في هذا التقرير، نسلّط الضوء على ثلاث سوريات يعملن في الدفاع المدني السوري تركن بصمة واضحة في هذا المجال:

إسراء الجرو.. توعية لحماية الأرواح

إسراء الجرو، طالبة في مجال الإرشاد النفسي، بدأت عملها التطوعي في الدفاع المدني السوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بعد خضوعها لتدريبات مكثفة حول أنواع الذخائر وطرق التعامل الآمن معها، تقول في تصريح لـ"شبكة شام":

"نركّز على توعية الأهالي بخطر مخلفات الحرب وإزالتها نهائيًا لحماية المدنيين. قبل بدء أي مهمة، نجري استبيانًا مع شخصيات مفتاحية من المنطقة لنعرف تاريخها وما إذا كانت تحوي ألغامًا أو أجسامًا مشبوهة. بعدها نتبع إجراءات العمل المعيارية ونلتزم باللباس الميداني الكامل وقاعدة (رجل واحد.. خطر واحد)".

ولاء دياب.. المرأة عنصر أساسي في فرق المسح

ولاء دياب، قائد فريق مسح الذخائر غير المنفجرة في مركز صوران – حماة، تعمل منذ ثلاث سنوات في مسح المناطق قبل تنفيذ عمليات الإزالة. تؤكد ولاء أن وجود النساء داخل هذه الفرق "ضروري لضمان جمع معلومات دقيقة من المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق المحافظة". وتضيف:

"وجودنا يسهل التواصل مع النساء، ويمنحنا فرصة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات المجتمعية. أشجع النساء على دخول هذا المجال، فهو يحتاج لشجاعة وصبر، لكنه ينقذ حياة كثيرين".

ديمة السعيد.. دافع إنساني وشخصي

أما ديمة السعيد، القادمة من إدلب، فتعمل منذ ثلاث سنوات في إزالة الذخائر غير المنفجرة والتوعية بمخاطرها. تقول إن دافعها كان إنسانيًا بعد أن شهدت كيف غيّرت قطعة معدنية مصير عائلات بأكملها. وتوضح مهامها:

"أشارك في الكشف عن الذخائر وإزالتها بأمان، وتطهير المناطق الملوثة. كما نقوم بجلسات توعية تستهدف النساء والأطفال لتعليمهم أشكال الذخائر وطرق الوقاية"، موجهة رسالة للأهالي: "لا تقتربوا من أي جسم غريب، والوعي هو سلاحنا الأقوى لحماية أنفسنا وأطفالنا".

شجاعة تحدث فرقًا

تجسد قصص إسراء الجرو، وولاء دياب، وديمة السعيد صورة المرأة السورية القوية التي لم تكتفِ بالتوعية فقط، بل تصدّرت الصفوف الأولى في مواجهة الخطر. ورغم التحديات، أثبتت هؤلاء النساء أن الشجاعة والوعي يمكن أن ينقذا أرواحًا ويغيّرا واقع مجتمعات بأكملها.

١٤ يوليو ٢٠٢٥

١٤ يوليو ٢٠٢٥

أصبحت ظاهرة تدخين الأطفال في سوريا أمراً مألوفاً في الآونة الأخيرة، في ظلّ غياب الرادع القانوني أو الخوف من العقاب. والأخطر من ذلك، هو توجه عدد متزايد منهم نحو استخدام جهاز التدخين الإلكتروني المعروف بـ(الفايب - Vape)، رغم ما يحمله من أضرار صحية جسيمة.

هذا الانجراف نحو التدخين، سواء التقليدي أو الإلكتروني، يجعل الأطفال عرضة لعدة تداعيات أبرزها الإصابة بأمراض مزمنة وسلوكيات سلبية قد تتطور مع الوقت، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الأسرة والمجتمع والجهات المعنية.

غياب الرقابة

تعددت الأسباب التي دفعت الأطفال نحو التدخين، إلا أن أبرزها، بحسب القصص التي رُصدت خلال العمل على هذا الموضوع، يتمثل في غياب الرقابة الأسرية والمدرسية في آنٍ معاً. فالأطفال غالباً ما يجدون أنفسهم في بيئة محفزة على تبني سلوكيات ضارة، دون توجيه أو متابعة حقيقية من الأهل أو المدرسة.

كما يُعد غياب القدوة الحسنة عاملاً جوهرياً، حيث يتأثر الطفل بسلوك من حوله، سواء في الأسرة أو بين الأصدقاء. كثير من الأطفال تعلّموا التدخين مباشرة من الآباء المدخنين، فقلّدوهم دون وعي، معتقدين أن هذا السلوك طبيعي أو حتى "دليل على الرجولة".

سهولة الحصول على السجائر

إضافة إلى ذلك، يلعب رفاق السوء دوراً كبيراً في دفع الطفل نحو التجربة الأولى، في ظل غياب التوعية والمراقبة. وفي الوقت ذاته كان للعوامل الاقتصادية في تعزيز هذه الظاهرة، إذ أن سهولة حصول الأطفال على السجائر أو أجهزة التدخين الإلكتروني من المحلات التجارية، دون أي رقابة أو التزام بالقوانين التي تمنع بيعها للقاصرين، تُعد سبباً رئيسياً في استفحال المشكلة.

كما أن توفر المال في أيدي الأطفال، سواء من مصروفهم اليومي أو بطرق أخرى، يمنحهم القدرة على شراء منتجات التبغ دون صعوبة، خاصة في ظل غياب رقابة حقيقية من الأهل على كيفية إنفاق أبنائهم. هذه السهولة في الوصول والشراء تجعل التجربة الأولى أقرب مما يُتصوّر، وتمهّد الطريق للإدمان المبكر.

بحسب الدراسات الطبية، فإن التدخين يُعدّ شديد الضرر على صحة الأطفال، إذ يؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي، ويتسبب في ضعف نمو الرئتين. ولا يقتصر الخطر على ذلك، بل يمتد ليشمل ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض مزمنة، مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية، وربما في المستقبل أمراض القلب والرئة.

كما يُظهر النيكوتين تأثيراً كبيراً على الجهاز العصبي للطفل، إذ يغيّر من كيمياء الدماغ ويؤثر على التركيز والانتباه. أما الإدمان المبكر، فهو من أخطر النتائج، لأن الطفل يصبح أسيراً للعادة في سن صغيرة، ما يصعّب عليه الإقلاع عنها لاحقاً، ويفتح المجال أمام سلوكيات أكثر خطورة.

وبحسب ما أوضحه أخصائيين نفسيين قابلناهم، فإن الأثر السلبي للتدخين لا يقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل يمتد إلى السلوك النفسي والاجتماعي أيضاً. فالطفل المدمن على التدخين قد يلجأ إلى سلوكيات خاطئة وخطرة في حال لم يتمكن من تأمين المال اللازم لشراء السجائر أو جهاز الفايب.

من بين هذه السلوكيات: السرقة من الآخرين، أو إيذاء أصدقائه وسلبهم المال بالقوة، بل وقد يتطور الأمر إلى تبني سلوكيات عدوانية أو حتى التنمر على من حوله. هذا التدهور في السلوك يحدث نتيجة حاجة الطفل الشديدة للنيكوتين، في ظل غياب وعيه الكامل بمخاطر ما يقوم به، وافتقاره للتوجيه والدعم النفسي السليم.

اقترح ناشطون مجموعة من الحلول التي قد تسهم في مكافحة ظاهرة التدخين بين الأطفال، من بينها توعية الأهالي بأهمية مراقبة سلوكيات أبنائهم وتصرفاتهم، وضرورة فتح قنوات حوار صادقة معهم تساعدهم على الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

كما شدد الناشطون على أهمية نشر التوعية حول أضرار التدخين في المدارس، من خلال برامج تستهدف الطلاب والمعلمين على حد سواء، لضمان وصول الرسالة لأكبر عدد ممكن من الأطفال. ومن جهة أخرى، دعوا إلى تدخل الحكومة بشكل فعال، عبر فرض قوانين تمنع بيع السجائر وأجهزة الفايب للأطفال، ومراقبة تطبيق هذه القوانين بدقة في المحلات التجارية.

تُعدّ ظاهرة انتشار التدخين بين الأطفال واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية، لما تشكله من تهديد مباشر لجيل كامل. فالأطفال الذين يبدأون بالتدخين معرضون ليس فقط لمخاطر صحية جسيمة، بل أيضاً لسلوكيات خاطئة قد تؤثر سلباً على أنفسهم، وعائلاتهم، والمجتمع بأسره.

لذلك، يتطلب الأمر تدخلاً عاجلاً وفعّالاً من جميع الجهات المعنية، بدءاً من الأسرة، مروراً بالحكومة، ووصولاً إلى المجتمع المدني، لضمان حماية أجيال المستقبل من هذه العادة الضارة.

١٤ يوليو ٢٠٢٥

١٤ يوليو ٢٠٢٥

تعرّض آلاف الأشخاص للإصابة بإعاقات مختلفة جراء القصف الذي طال قراهم ومدنهم خلال الحرب الممتدة لـ 14 عاماً، لتتغيّر حياتهم بشكل كلي، وتخلق أمامهم عقبات جديدة تُعيقهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وتترك في داخلهم جرحاً نفسياً عميقاً لخسارتهم جزءاً من جسدهم، ومرورهم بمواقف قاسية في حياتهم اليومية.

من بين أولئك الأشخاص، الشاب يونس الزعبي، الذي فقد في إحدى الليالي كافة أفراد عائلته وبُترت قدمه، جراء قصف طال حي جوبر الذي يعيش فيه، ليصطدم بعد الإصابة بواقع قاسٍ، ويصبح سقف أحلامه أن يحصل على طرف صناعي يُمكّنه من المشي بشكل طبيعي كبقية الناس.

وروى الشاب يونس تفاصيل الحادثة، الواقعة في اليوم الأول من كانون الأول عام 2012، لصحيفة زمان الوصل، فقال إنهم تعرّضوا للقصف بالهاون الساعة السادسة مساءً، فاستشهد والده ووالدته وأخته. قبل التعرض لتلك الكارثة، كانت الأم تُحضّر العشاء، وكان الوالد مريضاً، وكانوا ينتظرون قدوم الأخ الأصغر كي يتناولوا العشاء سوية.

تناول يونس عشاءه ثم نام، ليستيقظ على صوت شقيقه الذي أخبره بأنهم قُصفوا، فصار يزحف لأن بطنه أُصيب وقدمه أيضاً، ولم يشعر بشيء حينها، وكان وجهه مملوءاً بالتراب. نقله الأهالي بسيارة إلى الهلال الأحمر، ومنه أُسعف إلى مشفى ابن النفيس في مساكن برزة، وهناك أدخلوه إلى غرفة العمليات، وبعد أن استفاق وجد ساقه قد بُترت، ولديه تشوهات بسبب الإصابة.

والآن، جُلُّ ما يتمناه يونس هو تأمين طرف صناعي له، وأن يعتمد على نفسه دون أن يُثقل على أحد، فمن الصعب عليه أن يمشي بهذه الحالة، عدا عن كونه بكلية واحدة ولديه إصابة في بطنه وظهره. وأعرب ذلك الشاب عن أمنيته باستئجار منزل يعيش فيه، خاصةً أنه يقطن حالياً في غرفة بسيطة داخل معمل المنظفات الذي يعمل فيه.

آلاف المصابين في سوريا من الرجال والنساء يعيشون ظروفاً قاسية مشابهة إلى حدٍّ ما لوضع يونس، ولم تتوقف معاناتهم عند الإصابة فقط، بل خسروا أيضاً أفراداً من عائلاتهم، مما ساهم في تعميق المأساة في حياتهم.

ازدادت نسبة الإعاقات في ظل الحرب، وفرضت على أصحابها أعباء إضافية وعقبات يومية، وفي ظل هذا الوضع، فهم بحاجة ماسة إلى دعم من المجتمع المحيط والمؤسسات الحكومية لتلبية متطلباتهم، كي يتجاوزوا محنتهم ويواصلوا حياتهم بشكل طبيعي.

١٣ يوليو ٢٠٢٥

١٣ يوليو ٢٠٢٥

رغم سنوات الحرب والنزوح والخسارات المتتالية، لم يتخلّ آلاف الآباء السوريين عن إيمانهم بحق بناتهم في التعليم، فواجهوا التحديات بلا تردد، وضحّوا بالكثير من أجل أن يروا ابتسامة الفخر على وجوه بناتهم يوم تخرّجهن.

في مشهد بات يتكرر كل عام، تسير الفتيات السوريات في حفلات التخرّج وهنّ يرتدين قبعات العزّ، يحملن شهادات تعبهن، وفي أعينهن بريق الأمل والانتصار. لكن خلف هذه الصورة يقف آباء حملوا العبء، وواجهوا الفقد والفقر، ولم يبخلوا بالجهد أو المال.

تعليم الفتيات... أولوية رغم النزوح

آباء نزحوا من قراهم ومدنهم بعد قصف النظام المخلوع، خسروا منازلهم وأراضيهم، وتغيرت حياتهم من الاعتماد على الأرض إلى البحث عن عمل يومي في مناطق النزوح، لكنهم لم يترددوا في الاستمرار بدعم تعليم بناتهم، رغم الفقر والعوز.

بعضهم باع ممتلكاته، آخرون استدانوا، أو عملوا في مهن شاقة مقابل أجر زهيد، فقط ليضمنوا أن لا تقف الظروف في وجه مستقبل بناتهم. فقد كان همّهم الأول: أن يَرَين بناتهم على مقاعد الدراسة، لا خلف الجدران.

"قالوا لهم إن تعليم البنات لا يُجدي.. لكنهم لم يستسلموا"

روت العديد من الفتيات أن آباءهن سمعوا كثيراً من النصائح بالتخلّي عن فكرة التعليم في ظل الحرب، وأن الفتاة "لن تنفع أهلها"، بل "تتزوج ويذهب جهد تعليمها لبيت زوجها"، لكنّ أولئك الآباء تجاهلوا هذه الأصوات، وواصلوا رسالتهم بعزيمة لا تلين.

في عيونهم، كانت كل شهادة فوزًا شخصيًا، وكل نجاح انتصارًا على الحرب، وكل حلم يتحقق هو صفعة في وجه الدمار.

من قلب الحرب.. إلى قلب الحياة

لم تكن التضحيات مادية فقط. فقد عاش هؤلاء الآباء فواجع فقد الأبناء والأصدقاء والأهل، ومع ذلك ظلوا على موقفهم، يواجهون الحزن بالقوة، ويحثّون بناتهم على الاستمرار. لم يشأ أحدهم أن يرى ابنته تنكسر، فكان هو من يتماسك كي لا تنهار العائلة.

الفتيات اللواتي أنهين دراستهن، اليوم يعملن في المشافي كطبيبات وممرضات، أو في المدارس كمعلمات، أو في الصيدليات، ودوائر الهندسة، والمكاتب الإدارية، وكل ذلك ما كان ليتم لولا عزيمة الآباء ودعمهم المستمر.

شهادة حبّ وصبر

من الميدان، من الخيمة، من الغربة، خرج الآباء السوريون ليكتبوا درساً لا يُنسى في التربية والوفاء. هم لم ينتظروا مقابلاً من بناتهم، ولم يطلبوا عرفاناً، بل اعتبروا نجاح بناتهم هو النجاح الأكبر الذي يستحقه وطنهم الذي يحلمون بعودته من تحت الركام.

وفي بلد يعاني من الجراح والانقسامات، كانت هذه القصص الإنسانية خير دليل على أن الأمل لا يزال حيًا، وأن التضحية لا تموت، وأن من صبر اليوم على الحرب سيحصد غدًا ثمار السلام.

١٢ يوليو ٢٠٢٥

١٢ يوليو ٢٠٢٥

رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، لا تزال آلاف العائلات السورية تعيش على أمل كاذب أو مجهول، بانتظار بصيص خبر عن مصير أبنائها المغيبين قسرًا. عبد اللطيف متعب، والد الشابة المعتقلة منى نسب، هو أحد هؤلاء الآباء الذين أنهكتهم سنوات البحث والاستنزاف، دون أن يجدوا ما يطفئ ألم الانتظار أو يضع نهاية لمأساتهم.

يقول عبد اللطيف في مقطع مصوّر نشرته صحيفة "زمان الوصل"، إن ابنته اعتُقلت منذ سنوات بينما كانت متجهة إلى دمشق برفقة خطيبها، الذي كان يسعى لإتمام معاملة تأجيل الخدمة العسكرية. اتصلت به من "كراجات" العاصمة، وأبلغته أنها في طريق العودة، لكن الاتصال انقطع ولم تعد إلى المنزل.

مرت الساعات وأُغلِق هاتفها، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الأسئلة والإنكار والتضليل. علم الأب لاحقًا من أحد ركاب الحافلة أن ابنته وخطيبها أُنزلا منها عند حاجز يتبع الفرقة الأولى التابعة للنظام المخلوع، إلا أن مسؤولي الفرقة أنكروا وجودها لديهم.

ورغم ذلك، استمرت "إشارات الحياة" تظهر بين الحين والآخر. فقد أكدت مصادر من داخل وزارة الدفاع، بحسب رواية الأب، أن منى لا تزال على قيد الحياة، مستندين إلى عمليات "تفييش أمني" أظهرت اسمها في عدة مرات، كان آخرها عام 2022. هذه المعلومات المضللة فتحت أبواب الاستغلال على مصراعيها، حيث دفع الأب مبالغ طائلة بحثًا عن وسطاء أو محامين يعدونه بسماع صوت ابنته أو المساعدة في الإفراج عنها.

في إحدى المحاولات، لجأ إلى محامية تعمل في شارع بغداد بالعاصمة دمشق، طلبت منه 3.5 ملايين ليرة سورية مقابل وعود برؤية أو سماع صوت ابنته، لكنه لم يجد منها سوى وعود كاذبة. اضطر عبد اللطيف في نهاية المطاف إلى بيع قطعة من أرضه، واستدان أموالًا من الآخرين في سبيل مواصلة رحلة البحث المرهقة، والتي شملت زيارة أماكن احتجاز سرية مثل مساكن الضباط ومراكز الأمن.

ورغم كل المحاولات، لم يصل عبد اللطيف إلى أي نتيجة مؤكدة. يقول بمرارة: "بدنا نعرف إذا كانت عايشة ولا ميتة، وإذا ماتت، بدنا قبر ندفنها فيه".

قضية منى ليست استثناءً، بل تمثل جرحًا جماعيًا في جسد المجتمع السوري، حيث تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 177 ألف شخص لا يزالون في عداد المختفين قسرًا. ورغم انهيار النظام الذي كان السبب الرئيسي في هذه الجريمة الممتدة، لا تزال الحقيقة غائبة، والمسؤولون عن هذه الانتهاكات بعيدون عن المحاسبة.

ومع كل وقفة احتجاجية تنظمها عائلات المفقودين، يرتفع الصوت نفسه: "لن نسامح، ولن نصمت"، مؤكدين أن العدالة هي الطريق الوحيد لإنصاف أبنائهم، وأن الغياب لا يجب أن يتحوّل إلى نسيان، ولا إلى عفو مجاني عن الجناة.

٨ يوليو ٢٠٢٥

٨ يوليو ٢٠٢٥

لا تغيب عن بالي صديقتي ريحانة، كانت فتاة مفعمة بالحيوية حين نزحت من حمص وجاءت إلى قريتنا في عام 2012. كانت حزينةً، ومثقلةً بالفقد، بعد أن اضطرت لمغادرة المدينة التي أحبتها وترعرعت فيها. كانت فتاة لطيفة ولها من اسمها نصيب.

بعد عام واحد من نزوحها من حمص، عُقد قرانها على ابن عمها، وكانت فرحتها لا توصف بزواجها من الشخص الذي أحبته. في العام التالي، 2013، هاجرت إلى تركيا هرباً من القصف وأهوال الحرب، وبعد سنة واحدة رُزقت بطفلتها الأولى.

عاشت هناك أكثر من عشر سنوات، لم تستطع خلالها أن تعود، لا زيارة ولا إجازة. قبل وقوع زلزال شباط عام 2023، كانت حاملاً بطفلها الثاني بشهرها التاسع، الذي ظلّت تنتظره سنوات، إذا صادفت مشاكل طبية كانت تمنعها من الحمل خلال السنوات الماضية، جعلتها تنتظر وترتاد المراكز الطبية بشكل دوري.

كانت سعيدة جداً بالحمل الجديد، وكانت كلما اشترت قطعة من ملابس الطفل المرتقب، ترسل لي صورها لتأخذ رأيي. كانت تنتظر لحظة الولادة بفارغ الصبر، تلك اللحظة التي تحتضن فيها طفلها بعد طول انتظار.

وقبل الزلزال بأيامٍ قليلة، كنا نتواصل كالمعتاد. كانت متحمسة، مشعة بالأمل، فرِحةً بالطفل الذي طال انتظاره. ثم جاء اليوم المشؤوم، في السادس من شباط عام 2023، ضرب زلزالٌ مدمّر سوريا وتركيا. كان يوماً مرعباً، ضاعت أخبار العائلات في مناطق من سوريا وتركيا.

انهار المبنى الذي كانت تسكن فيه ريحانة في كهرمان مرعش. نجا زوجها ووالد زوجها من تحت الأنقاض، لكن ريحانة وحماتها، بقين عالقات تحت الركام. ثلاثة أيامٍ كاملة، 72 ساعة من الصمت، لا خبر ولا صوت. حاولتُ التواصل مع أهلها في سوريا، لكنهم كانوا قد بدأوا يفقدون الأمل، فالوقت يمضي، والنفَس مقطوع، وكل من يُنتشل بعد هذه المدة يكون غالباً قد فارق الحياة.

وفي اليوم الثالث، أخرجوها من تحت الأنقاض، كانت ريحانة قد فارقت الحياة، هي وحماتها. وقع الخبر علينا كالصاعقة، أما والدتها، التي لم ترها منذ أكثر من عشر سنوات، فقد كانت في حالٍ يُرثى لها. لم يتحمل قلبها هذا الفقد، وهي التي كانت تحلم باحتضان ابنتها من جديد.

ريحانة، التي طالما خافت من الطيران الحربي، وكانت تمضي أيامها مختبئة في الكهوف التي حفرها الأهالي في أرياف إدلب لاستخدامها كملجأ للاختباء من القصف، رحلت بطريقة لم تخطر ببالها يوماً. هربت من الموت في سوريا، وصبرت في تركيا عقداً من الزمن، لتموت تحت أنقاض زلزال لم نكن نتوقعه، ماتت ريحانة هي ومولودها الذي في بطنها.

٥ يوليو ٢٠٢٥

٥ يوليو ٢٠٢٥

منذ أكثر من عشر سنوات، وآمنة محيي الدين تبحث عن أطفالها المعتقلين. تحلم بلحظة اللقاء والعناق الدافئ لتضع حدّاً لانتظار طويل أتعبها وسرق من وقتها وجهدها، كيف يسع لقلب تلك السيدة أن يحتمل فراق ستة من أبنائها في عام واحد؟

بدأت معاناة الفقد عند آمنة في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني عام 2014، حين فقدت أطفالها الأربعة مع زوجها على حاجز "علي الوحش". كانوا لا يزالون صغاراً جداً: محمد عمره تسع سنوات، فاطمة سبع سنوات، مريم سنتين، وميمونة الشام عشرة أشهر.

لم تتوقع آمنة أن يحصل معها ذلك، فالمكان الذي فقدت فيه أطفالها يُفترض أنه معبر إنساني خُصص للعائلات كي تخرج منه بعد ظروف فقر وجوع وحصار.

توقفت حياة آمنة عند لحظة الفقد، وصارت جميع تفاصيل حياتها مرهونة بالبحث عنهم. تقول في شهادة صوتية نشرتها صحيفة "زمان الوصل": "منذ تلك اللحظة وأنا أبحث عن أولادي، لم أدع مكاناً إلا وبحثت فيه: في دور الأيتام، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، السفارات، محكمة الإرهاب، القابون، القضاء العسكري، ولم أعثر عليهم."

ولم تتوقف مأساتها عند هذا الحد، بل فقدت اثنين آخرين من أولادها: شاب يدرس الطب في سنته الأولى استُشهد بقذيفة، وابنة عمرها 19 عاماً كانت مريضة وأُصيبت بحرارة داخلية. حينها كانوا محاصرين، ولا يوجد إمكانية للخروج أو دخول أطباء أو الحصول على علاج.

آمنة، مثلها مثل آلاف الأمهات في سوريا، اجتمعت العديد من المآسي في قصتها. فقدت الاستقرار والشعور بالأمان، ثم فقدت أبناءها بين من تأكدت وفاتهم ومن لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، مما دفعها للبحث والانتظار والتمسك بالأمل رغم مرور أكثر من عقد.

وبعد أن تحررت سوريا من النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، استأنفت آمنة رحلة البحث عن أولادها من جديد. واختصرت معاناتها ومأساتها بعبارة مؤلمة: "عجزت، لا أعرف ماذا أفعل؟"

٤ يوليو ٢٠٢٥

٤ يوليو ٢٠٢٥

انتهت الحرب في سوريا، وسقط بشار الأسد الذي كان سبباً في نزوحنا واغترابنا عن وطننا لسنوات طويلة. ابتعدنا عن أرضنا وأهلنا وأحبتنا، وتجرعنا مرارة الغربة في كل لحظة. ورغم أن المآسي قد انتهت، ولن تعود بإذن الله، فإن الظروف والذكريات ما تزال محفورة في الذاكرة، عصيّة على النسيان.

أنا واحدة من النساء اللواتي ذقن مرارة الغربة. غادرت إلى تركيا في عام 2013، حين كنت حاملاً بطفلي الأول. لم نعد قادرين على احتمال الخوف الذي كنا نعيشه يومياً؛ قصف الطيران الحربي، والمدفعية، وانفجار القذائف في كل مكان. انقطعت الكهرباء، ونزح معظم سكان القرية، وأصبح تأمين أبسط الاحتياجات أمراً شبه مستحيل.

قبل سفري بعام، فُجعت عائلتنا بفقد اثنين من أعمامي، أحدهما في حلب والآخر في معرة النعمان. كانت تلك أول مرة نخسر فيها أحبة منذ بداية الثورة. نعم، كنا نتوقع كل شيء مع اشتداد الحرب، لكن أن نعيش الفقد واقعًا كان أمرًا يفوق التصور.

لا أنسى دموع جدتي وجدي وهما يبكيان ولديهما بحرقة، ولا تلك البيوت التي غمرها الحزن، ولا السكون الثقيل الذي خيّم على الحارة بأكملها. ومع مرور الوقت، أصبحت حكايات الفقد مألوفة، تتكرر مع كل تصعيد جديد في البلاد، حتى صار الحزن جزءاً من يومياتنا.

وفي تركيا، كثيراً ما مررت بظروف ومواقف شعرت فيها أنني بأمسّ الحاجة إلى والدتي وأهلي، خاصة حين أنجبت ابني. في كل لحظة كنت أشتاق إلى منزلنا، إلى الحارة، إلى الجيران الذين كبرنا بينهم. كانت حياتنا كلها قائمة على الانتظار؛ انتظار فتح باب الإجازات، انتظار خبرٍ مفرح، انتظار أن تتحسن الأوضاع في البلاد. لكن هذا الانتظار طال... واستمر لأكثر من عشر سنوات.

لكن المآسي لم تتوقف عند هذا الحدّ. خلال تلك السنوات، فُجعت بوفاة أشقائي الثلاثة، كل واحدٍ منهم رحل في وقت مختلف: الأول استُشهد في قصف جوي، والثاني قضى في حادث سير، أما الثالث فاستُشهد أثناء الرباط.

احترق قلبي لغيابي عن عائلتي في تلك اللحظات القاسية، لعدم قدرتي على الوقوف إلى جانب أمي وأبي، أو أن أواسيهما، أو أن أُلقي على إخوتي نظرة الوداع الأخيرة. كل ما استطعت فعله أن أراهم عبر مكالمات الفيديو، ملفوفين بالكفن، وسط نحيب الحاضرين وبكاء القلوب... كان مشهداً لا يُحتمل.

أما والدي، فقد ألمّ به المرض وبدأت صحته تتدهور شيئاً فشيئاً، حتى اضطر لإجراء عملية في القلب. كان وضعه يزداد سوءاً مع مرور الأيام، وأكثر ما كان يؤلمني هو شدة تعلّقه بالقرية، كان يحلم بتحرّرها، ويتمنى أن يراها مرة أخرى، أن يمشي في أزقتها ويتأمل تفاصيلها التي لم تغب عن قلبه.

كثيراً ما كان يطلب من من حوله أن يدعوا له بطول العمر، حتى يأتي يوم النصر، ويعود إليها حرّاً كما كان يتمنى، توفي قبل التحرير بعام وثلاثة أشهر، لم أودعه أيضاً، كنت أتمنى أن أقبل يده التي لطالما مسح بها على رأسي برحمة. الآن نتجهز للعودة، ووضع حدّ للغربة الطويلة، سنعود إلى قرانا وأراضينا، لكن من يُعيد لنا الذكريات والأحبة.

٣ يوليو ٢٠٢٥

٣ يوليو ٢٠٢٥

لم يكن عمار ياسر العمر يدرك أن مشواره الجامعي في كلية الهندسة بجامعة دمشق سيتحول إلى طريق بلا عودة، بعدما وقع ضحية لوشاية كاذبة أوصلته إلى أقبية النظام البائد، حيث فُقدت حياته واختفى مستقبله إلى الأبد.

ينحدر عمار من مدينة دير الزور، وكان الابن البكر لعائلته، يدرس في قسم الاتصالات بكلية الهندسة، عندما اعتقلته قوات النظام السوري في السادس والعشرين من آذار/مارس 2014، وهو لا يزال في سنته الدراسية الثانية. وبحسب ما نقلته صحيفة "زمان الوصل"، فقد جرى اعتقاله تعسفياً من سكنه الجامعي في العاصمة دمشق، إثر بلاغ أمني كيدي قدّمه زميله في السكن.

تشير التفاصيل إلى أن عمار لم يكن ناشطاً سياسياً أو متورطاً في أي نشاط معارض، بل كان طالباً عادياً يعيش حياته بهدوء، لكن ما أشعل شرارة المأساة هو تقديمه شكوى ضد زميله بعد أن سرق منه هاتفاً محمولاً ومبلغاً مالياً. انتقم الأخير من عمار عبر استغلال نفوذ والده، الضابط في جيش النظام، فكتب تقريراً أمنياً كاذباً أدى إلى اعتقاله على الفور.

دخل عمار غياهب السجون، وغاب عن عائلته نحو أربعة أشهر، عجزوا خلالها عن معرفة مكان احتجازه أو مصيره. عاش والده وأمه وإخوته على أمل أن يعود، حتى جاءهم نبأ وفاته بطريقة صادمة: "السيد الرئيس أصدر عفواً، ابنكم ميت. هذه شهادة وفاته." كانت تلك الكلمات كافية لتحطيم العائلة بأكملها، وقلب حياتهم إلى حزن دائم وأسئلة بلا أجوبة.

لم يكن العفو المزعوم إلا غطاءً لجرائم الإعدام والقتل تحت التعذيب، التي مارستها الأجهزة الأمنية للنظام البائد بحق آلاف السوريين الأبرياء. وما زالت المأساة تتكرر مع عائلات لا تعرف مصير أبنائها، أو استلمت خبر وفاتهم بدم بارد، كما حصل مع عائلة عمار.

أثارت قصة عمار تفاعلاً واسعاً بين السوريين، الذين عبّروا عن تضامنهم مع عائلته، مؤكدين أن لا عدالة انتقالية يمكن أن تكتمل دون محاسبة الجناة الذين تسبّبوا بموته. وطالب كثيرون بالكشف عن هوية الشخص الذي كتب التقرير الكيدي وسلّمه إلى الأمن، ليُقدّم إلى العدالة، إلى جانب كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

قصة عمار واحدة من عشرات آلاف القصص التي خرجت من زنازين الأسد، حاملةً بين طياتها وجعاً جماعياً لا يُمحى من ذاكرة السوريين، وحافزاً لمواصلة المطالبة بالعدالة، والحقيقة، والقصاص.

٣ يوليو ٢٠٢٥

٣ يوليو ٢٠٢٥

لم تكن العودة إلى الديار بعد النزوح مبعث فرحٍ لكثير من السوريين، بل كانت في أحيان كثيرة صدمة تفوق ألم الغياب، ففي الأحياء التي كانت ذات يوم تضجّ بالحياة، لم يجد العائدون سوى أنقاض ومنازل محروقة وجدران شوهتها نيران الانتقام، تاركةً خلفها ذكرى موجعة عن أماكن كانت تؤويهم ذات يوم.

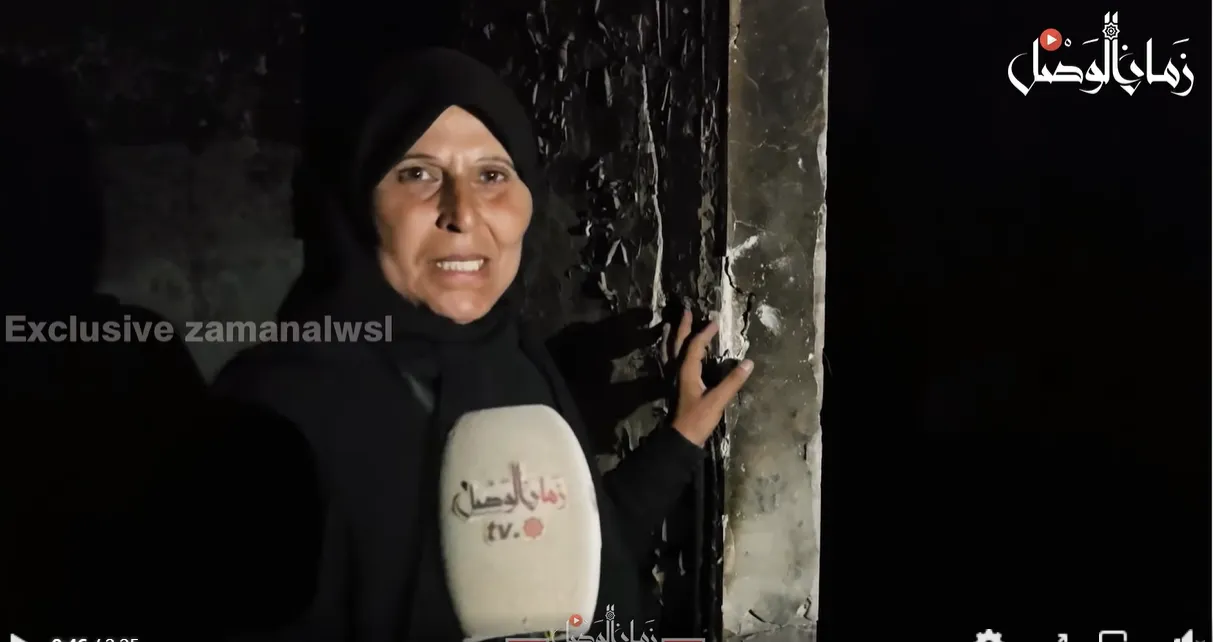

أم عامر، إحدى النازحات من حي السكري في مدينة حلب، عادت بعد سنوات من التهجير القسري لتجد بيتها وقد تحول إلى ركام أسود، تآكلته النيران، وغاب عنه كل أثر للحياة. المنزل الذي كانت تملؤه ضحكات أبنائها وذكريات عائلتها، أصبح مكانًا لا يصلح للعيش، بعدما أضرمه شبيحة النظام البائد حقدًا وانتقامًا.

ظهرت أم عامر في مقطع مصور نشرته صحيفة "زمان الوصل"، وهي تتجول في أرجاء بيتها الذي غيّرته الحرب، تتفقد بمرارة مطبخها وغرفتها، وتقول بصوت تختلط فيه الحسرة بالغضب: "هذا بيتي.. كنت أعمل في مكتب الإغاثة، وخرجت منه في 2016. الشبيحة أحرقوه وأحرقوا بيوتًا أخرى غيره". وأضافت أن الحي بأكمله في حالة يرثى لها، ولا قدرة مادية لدى السكان لترميم ما تهدّم، فالفقر يحاصرهم من كل جانب.

فقدت أم عامر الاستقرار، فمرةً تسكن عند أختها، وأخرى تنتقل إلى أحد المخيمات، من دون مأوى دائم يأويها هي وأولادها الذين ازداد عددهم خلال سنوات النزوح. وتقول بأسى: "خرجنا كعائلة واحدة وعدنا أربعة أو خمسة أفراد، لكن لا سكن ولا بيوت".

لحظة مفجعة عاشتها حين جلست أمام مرآتها القديمة، تلك التي كانت تتزين أمامها في أيام ما قبل الحرب، وقالت وهي تتحسس حوافها المحطمة: "كنت أحبها كثيرًا، كان لها ديكور جميل، لكن كل شيء فُسد. لم يتركوا شيئًا إلا وسرقوه.. حتى الصنابير والأبواب والنوافذ نُهبت".

ليست قصة أم عامر استثناءً في سوريا، بل هي جزء من مأساة كبرى يعيشها آلاف العائدين إلى مدنهم المدمرة. عائلات نزحت خوفًا من القصف والاعتقال، صبرت سنوات على البؤس والألم، علّها تعود ذات يوم لتجد بيتها كما تركته، فإذا بها تواجه فاجعة من نوع آخر. فالانتقام الذي مارسه النظام لم يكتفِ باعتقال الناس أو قتلهم، بل سعى إلى محو آثارهم، بتدمير بيوتهم ونهبها، لتتحول لحظة العودة من حلمٍ إلى كابوس.

أم عامر، كما آلاف الأمهات السوريات، لم تجد في عودتها مأوى، بل وجعًا يتجدد كلما نظرت إلى بيتها الذي أصبح كومة من السُخام والذكريات المحترقة.

٢ يوليو ٢٠٢٥

٢ يوليو ٢٠٢٥

كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، كحال سائر العائلات في محيطنا الاجتماعي، لا همّ لنا سوى تربية الأطفال، والاعتناء بهم وبمستقبلهم، إلى أن اعتُقل زوجي في عام 2013 أثناء سفره إلى لبنان، فانقلبت الأمور رأساً على عقب، وبدأت الصعوبات تتوالى واحدة تلو الأخرى.

في البداية، ظننت أنه سيُفرج عنه بعد فترة قصيرة، خاصةً أنه لم يكن عسكرياً ولا متظاهراً، ولم يسبق له أن تدخل في الشؤون السياسية، بل لم يُبدِ رأياً في الثورة أو نظام الأسد أمام الآخرين. كان رجلاً بسيطاً، كل اهتمامه منصبٌّ على عمله في معامل تصنيع الأحجار الإسمنتية في لبنان.

عندما اُعتقل زوجي كنت حاملاً، وأرعى ثلاث بنات وصبيّاً. لم أتخيل أنني سأضع مولودي دون وجود زوجي إلى جانبي، الذي طالما انتظر قدوم هذا الطفل بشوقٍ ولهفة. وأنا كنت قد اعتدت أن يكون بجانبي في كل ولادة، ليمنحني الدعم النفسي والمعنوي. حاولت أن أُصبّر نفسي، وأن أقوَى من أجل أطفالي.

ومع مرور الوقت، طال غيابه، وبدأت أشعر بضرورة أن أعمل لأعيل أطفالي، فمساعدة أهلي وأهله لم تكن كافية. وبعد أن أنجبت صبيّاً آخر وتعافيت، بدأت أعمل في الأراضي الزراعية ضمن الورشات، وأحاول الاقتصاد في النفقات ما استطعت.

ومضت السنوات دون أن يعود زوجي، ومع ذلك لم يخبو الأمل في قلبي يوماً. كنت أتصوّر أنه سيطرق الباب في أية لحظة، لذلك لم أغيّر قفل المنزل، على أمل أن يتحقق حلمي بعودته. في عام 2019، اضطررنا للنزوح من قريتنا في ريف إدلب الجنوبي وبدأت حينها أشعر بثقل المسؤولية. فقدان المنزل، ومغادرة القرية، والعيش في المخيمات لم يكن بالأمر الهيّن، لكن لم يكن أمامنا خيار سوى الصبر والتحمّل.

بدأت أعمل كمربية أطفال، أعتني بأبناء النساء الموظفات أثناء غيابهن في العمل، وأتقاضى أجراً منهن، ومضت الأيام، وكبر الأولاد، ولم يصلني أي خبر عن زوجي. كنت أغبط النساء اللواتي يشاركهن أزواجهن مسؤولية البيت وتربية الأبناء.

ومع انطلاق معركة ردع العدوان، وبطولات مقاتلي الثورة، نما الأمل في قلبي من جديد، وشعرت أن لقائي بزوجي بات قريباً، خاصة مع موجات التحرير التي شهدتها المدن والبلدات. ومع كل انتصار، كنا نُكبّر ونفرح، حتى سقط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

بدأت أترقب خبر الإفراج عن زوجي من السجن، لكن ذلك لم يحدث. مرت أسابيع، ثم أخبرني أحد أقاربي أن اسم زوجي ورد ضمن قوائم المعتقلين الذين توفوا في السجن، لأدخل في واحدة من أكبر الصدمات والخيبات في حياتي.

لم أشعر بالفرح بالتحرير كما شعر به الآخرون؛ كانوا يُكبّرون ويزورون محافظاتهم التي حُرموا منها لسنوات طويلة، أما أنا، فكنت أبكي على زوجي الذي خسرته دون ذنب، وانتظرته أحد عشر عاماً. لم أكن وحدي في تلك الخيبة، فالكثير من النساء نالتهن نفس المحنة. الأمل الوحيد الذي تبقّى لي اليوم هو أولادي.